曲靖市中考七年级历史上第四单元三国两晋南北朝时期模拟试题附答案.docx

《曲靖市中考七年级历史上第四单元三国两晋南北朝时期模拟试题附答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《曲靖市中考七年级历史上第四单元三国两晋南北朝时期模拟试题附答案.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

曲靖市中考七年级历史上第四单元三国两晋南北朝时期模拟试题附答案

2020年曲靖市中考七年级历史上第四单元三国两晋南北朝时期模拟试题附答案

一、选择题

1.《辞海》说,楷书“形体方正,笔画平直,可作楷模。

”它始于汉末,通行至现代,长盛不衰。

这一字体的创立者是()

A.钟繇B.胡昭C.王羲之D.王献之

2.“仿佛兮若轻云之蔽月,飘飘兮若流风之回雪。

”《洛神赋》这两句传世千年的名句,为后人构造了一位可望而不可即的“丰姿秀美,含情脉脉,飘飘若仙”的洛神。

谁的作品形象再现了以上情景?

A.司马迁B.顾恺之C.屈原D.王羲之

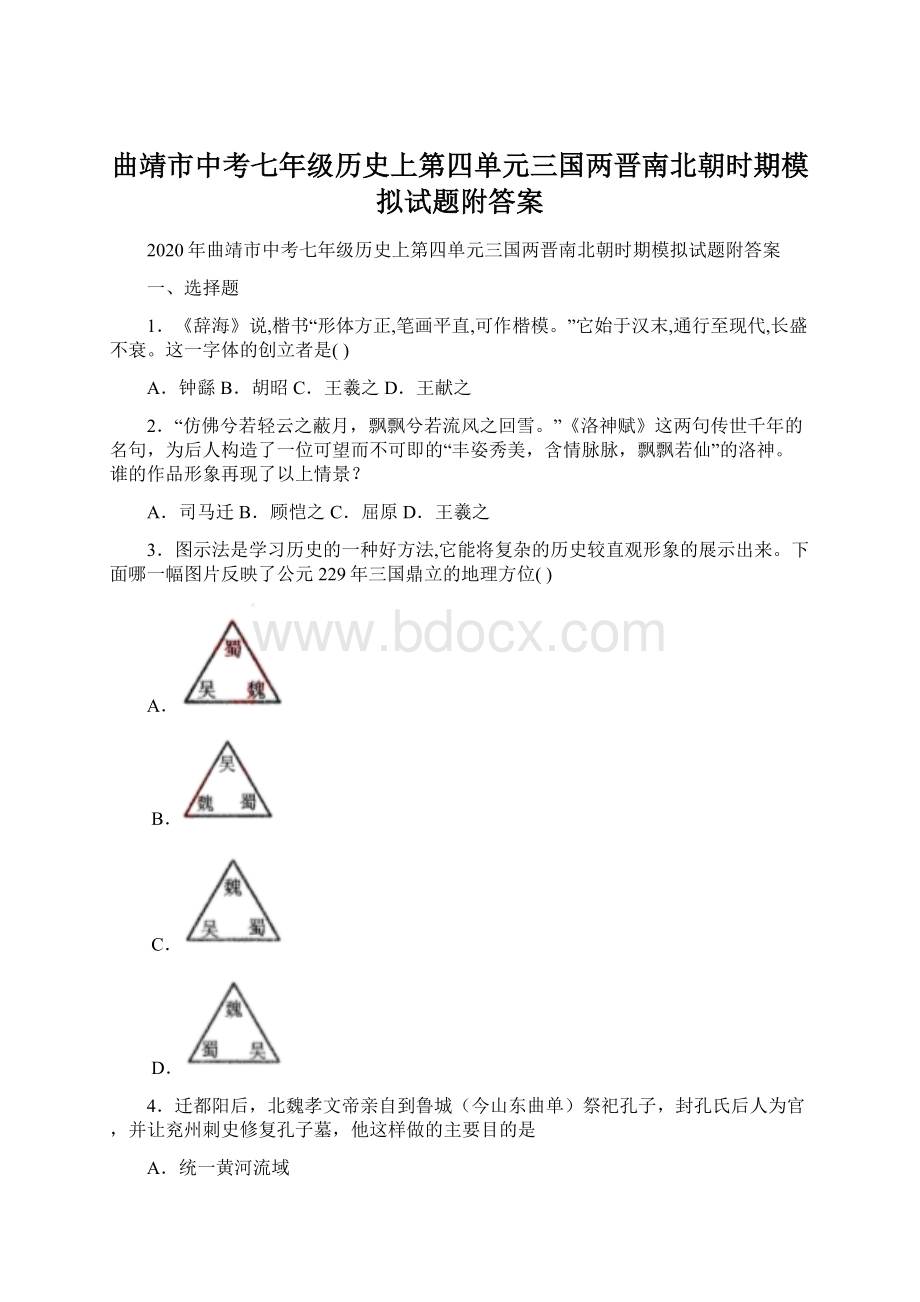

3.图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史较直观形象的展示出来。

下面哪一幅图片反映了公元229年三国鼎立的地理方位()

A.

B.

C.

D.

4.迁都阳后,北魏孝文帝亲自到鲁城(今山东曲单)祭祀孔子,封孔氏后人为官,并让兖州刺史修复孔子墓,他这样做的主要目的是

A.统一黄河流域

B.开发江南经济

C.笼络守旧势力

D.学习先进文化

5.石窟艺术综合了雕塑和绘画的特点,体现了三国两晋南北朝时期最高的艺术成就。

石窟艺术是随着某宗教的传播而发展起来的。

该宗教是

A.伊斯兰教

B.佛教

C.道教

D.基督教

6.“自东汉末年以来,为了躲避战乱,北方人逃往战争较少、相对安定的南方,西晋后期以来,在中国古代历史上第一次大规模人口迁徙浪潮中,更多的北方人迁到江南,带去了先进的生产技术和不同的生活方式”。

材料表明江南地区得以开发“的原因有()

①北方人口大量南迁带去先进技术②南方社会比较安定

③南方统治者的重视④自然条件优越

A.①②B.②③C.①③D.③④

7.北魏孝文帝即位后采取措施,进行了一系列改革。

下表所示内容的直接作用是()

序号

部分措施

1

在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语

2

以汉服代替鲜卑服

3

鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻

A.促进民族交融B.推动经济发展

C.加强中央集权D.实现南北统一

8.下图为我国古代朝代更替示意图的某一片断。

图中A处由鲜卑族建立的政权是

A.前秦B.北魏C.东晋D.南朝

9.沂南县是诸葛亮的家乡,2018年5月第九届诸葛亮文化旅游节隆重纪念诸葛亮,杜甫诗称赞诸葛亮收二川,排八阵,六出七擒,五丈原前,点四十九盏明灯,一心只为酬三顾。

以下不是诸葛亮的历史功绩是

A.联吴抗曹B.三顾茅庐C.创造八阵图D.淝水之战

10.图示法是学习历史的一种好方法,它能将复杂的历史较直观形象的展示出来。

下面哪幅图直观反映了三国鼎立的形势

A.

B.

C.

D.

11.“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。

”该史料记载的是

A.春秋战国时期南方的情形B.西汉初年南方的情形

C.西晋末年北方的情形D.东晋后期南方的情形

12.我国少数民族在中国历史进程中发挥着重要作用,建立北魏政权的少数民族是

A.女真族

B.鲜卑族

C.党项族

D.契丹族

13.学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一。

下列对三国两晋南北朝时期阶段特征的归纳描述,正确的是

A.中国境内人类的活动B.政权分立与民族交融

C.统一多民族国家的建立和巩固D.早期国家的产生与社会变革

14.学会运用原因和结果对历史事实进行理解和判断是初中历史学习的重要目标之一。

下表中因果关系对应错误的是()

选项

因

果

A

汉武帝推行儒学

儒学开始于主导地位

B

淝水之战前秦战败

北方重新陷入分裂割据局面

C

八王之乱、匈奴人灭西晋

北方人民大量南迁

D

江南地区的开发

南方经济发展超过北方

A.AB.BC.CD.D

15.江南地区在《史记》中曾被描述为“地城辽阔而人烟稀少”,但在汉以后的三国两晋南北朝时期得到了开发。

下列不属于这一时期江南开发因素的是()

A.优越的自然条件B.北方人口的南迁

C.社会秩序的相对稳定D.经济重心的南移

16.成语是历史的积淀。

以下成语来源于淝水之战的有

①投鞭断流②破釜沉舟③草木皆兵④风声鹤唳

A.①②③B.①③④C.②③④D.①②③④

17.据南朝《宋书》记载,“江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥……丝绵布帛之饶,覆衣天下”。

魏晋南北朝时期,江南地区得以开发的最主要原因是( )

A.南方的自然条件优越B.北方人民南迁带来先进技术

C.江南统治者施行仁政D.南方社会较为稳定

18.下列哪些成语反映的是淝水之战时的情况

①投鞭断流

②草木皆兵

③风声鹤唳

④破釜沉舟

A.①③④

B.②③④

C.①②③

D.①②④

19.有一位北方朋友,他热衷于农作物、蔬菜和果树栽培技术的研究,他想了解我国古代北方农业生产技术,可以查阅的书籍是( )

A.《孟子》B.《史记》C.《齐民要术》D.《论语》

20.曹操是我国历史上杰出的政治家、军事家、文学家。

下列事件不是曹操所为的是()

A.迎汉献帝到许昌,“挟天子以令诸侯”

B.官渡之战中大败袁绍,为统一北方奠定基础

C.与孙权、刘备联军战于赤壁

D.220年,改国号为魏,定都洛阳

21.战争,自从它登上历史舞台的那一天起,便同人类数千年阶级社会的发展史如影随形。

官渡之战,赤壁之战和淝水之战都是中国古代的著名战役,它们

A.都是春秋战国时期的兼并战争B.都是以少胜多的著名战役

C.都阻碍了中国历史的进程D.都发生在大一统时期

22.如图反映的历史现象,说明魏晋南北朝时期,江南地区的开发得益于

A.优越的自然条件B.人口的大量南迁

C.统治者的政策推动D.稳定的社会环境

23.西晋统治腐朽,奢侈风气盛行。

在位的第二代皇帝智力低下,统治集团内部又发生争夺皇位的八王之乱,既破坏了西晋的统治秩序,也耗竭了西晋的国力。

内迁的少数民族也不断反抗西晋的压迫,于316年灭亡了西晋。

这段话充分说明了()

A.西晋灭亡的原因

B.西晋统治时间短暂

C.西晋社会的混乱

D.西晋的民族矛盾

24.史学大家陈寅恪先生说:

“当时(北魏)所谓胡人汉人,大抵以胡化汉化而不以胡种汉种为分别,即文化之关系较重而种族之关系较轻,所谓有教无类是也。

”请再结合以下图片,说出这些材料反映出的历史现象是

A.民族大交融B.国家大一统

C.中外交往频繁D.经济繁荣发展

25.三国两晋南北朝时期,我国北方大量少数民族内迁,内迁的民族不包括

A.匈奴族B.鲜卑族C.羌族D.女真族

【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除

一、选择题

1.A

解析:

A

【解析】

【详解】

依据所学可知,曹魏时期,兼采汉末众家书法之长,独创楷书书法的是钟繇,故A符合题意;胡昭是三国时期书法家,擅长隶书,故B选项不符合题意;王羲之、王献之是东晋著名书法家,擅长行书,故CD选项不符合题意。

故选A。

2.B

解析:

B

【解析】

【分析】

【详解】

依据所学知识可知,《洛神赋》是顾恺之的代表作品。

魏晋南北朝时期,绘画艺术有较大的发展,著名画家很多,以东晋的顾恺之最为出色。

他的绘画题材非常广泛,佛家故事、历史故事、人物山水、飞禽走兽无所不画。

他笔下的人物,线条优美,活泼传神,富有个性,他一生创作的画很多,代表作有《女史箴图》和《洛神赋》。

故选B。

3.D

解析:

D

【解析】

【详解】

依据所学知识可知,220年曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国后魏,定都洛阳,东汉结束。

221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀。

222年,孙权称王,国号吴,229年定都建业,三国鼎立的局面形成。

根据三国都城的位置可知,D项中的图片反映了229年形成的三国鼎立局面的形势,ABC项与题意不符,故选D。

4.D

解析:

D

【解析】

【详解】

依据所学可知,孝文帝迁都洛阳,其主要目的是学习先进文化,故迁都洛阳后,北魏孝文帝亲自到鲁城(今山东曲单)祭祀孔子,封孔氏后人为官,并让兖州刺史修复孔子墓,故D符合题意;统一黄河流域、开发江南经济、笼络守旧势力与题干无关,故ABC不合题意。

故此题选D。

5.B

解析:

B

【解析】

【详解】

依据所学可知,为了宣传佛教,北朝的统治者令人在许多地方劈山削崖,开凿石窟,雕造佛像,为后人留下了精湛而辉煌的石窟艺术。

山西大同的云冈石窟和河南洛阳的龙门石窟是著名的两大石窟。

这些宏伟精巧的雕像,继承了秦汉以来的造型艺术的传统风格,同时吸收了佛教艺术的优点,是中外文化交融的产物。

所以最能体现三国两晋南北朝时期绘画和雕塑综合特点的是石窟艺术,该宗教是佛教,B项符合题意。

由此分析ACD三项均不符合题意,排除,故选B。

6.A

解析:

A

【解析】

【分析】

【详解】

依据题干材料中的“更多的北方人迁到江南,带去了先进的生产技术和不同的生活方式”可知①正确。

据题干材料“为了躲避战乱,北方人逃往战争较少、相对安定的南方”可知②正确,所以材料表明江南地区得以开发“的原因有①②,A项符合题意;而③和④在题干材料中没有体现出来,排除。

综上所述BCD三项均不符合题意,排除。

故选A。

7.A

解析:

A

【解析】

【分析】

【详解】

根据所学可知,北魏孝文帝即位后采取措施,进行了一系列改革,在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语,以汉服代替鲜卑服,鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻,这些措施加强了北魏的汉化,促进了民族交融,为以后隋统一全国奠定了基础,故A符合题意;题干涉及的是北魏的汉化措施,没提到经济、中央集权,故BC不符合题意;北魏只统一了北方,故D不符合题意。

故选A。

8.B

解析:

B

【解析】

【详解】

420年东晋大将刘裕自立为帝国号“宋”。

此后,南方经历了宋、齐、梁、陈四个王朝,总称为南朝,它们的都城都在建康。

4世纪后期,游牧在阴山地区的鲜卑族拓跋部迅速崛起,建立北魏。

439年,北魏统一北方黄河流域,结束了十六国以来分裂割据的局面。

后来北魏分裂,北方先后出现东魏、西魏和北齐、北周四个王朝,北魏和四个王朝统称为北朝。

据此可知题目给出的示意图中A政权是北魏,B符合题意;综合上述分析可知ACD项不符,排除。

故选择B。

【点睛】

本题考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用南朝、北朝的相关政权。

9.D

解析:

D

【解析】

【分析】

【详解】

383年,前秦皇帝苻坚带兵进攻东晋,双方在淝水进行大战,前秦军队打败。

历史上称为淝水之战。

淝水之战与诸葛亮无关,D符合题意;联吴抗曹、三顾茅庐与创造八阵图都是诸葛亮的历史功绩,ABC排除。

故选择D。

10.D

解析:

D

【解析】

【分析】

【详解】

赤壁之战后,曹操退守黄河流域一带,孙权在长江中下游的势力得到巩固,刘备乘机占领湖北、湖南的大部分地区,又向西进占四川。

220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏,定都洛阳,221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀,222年,孙权称王,国号吴,后定都建业,三国鼎立的局面形成。

综合上述分析结合选项图片可知,D符合题意,ABC排除。

故选择D。

11.D

解析:

D

【解析】

【分析】

【详解】

根据所学可知,东晋时期,由于北方战乱、人口大量南迁,南方自然条件好,土地肥沃,到后期出现了“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣”的局面,故D符合题意;春秋战国时期南方还没有开发,故A不符合题意;西汉初年南方逐渐得到开发,故B不符合题意;西晋末年北方的情形,这不是南方情况,故C不符合题意。

故选D。

12.B

解析:

B

【解析】

【详解】

依据所学可知,4世纪后期,我国东北地区鲜卑族的一支强大起来,建立了北魏,439年北魏统一黄河流域,故B符合题意;女真族、党项族、契丹族与题干无关,故ACD不合题意。

故此题选B。

【点睛】

本题考查北魏孝文帝改革,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

13.B

解析:

B

【解析】

【分析】

【详解】

结合所学可知,三国两晋南北朝时期我国封建国家分裂,政权交替频繁;北方战乱频繁,民族融合加强;南方相对稳定江南经济发展;科技发展,佛教盛行。

三国两晋南北朝时期,我国的历史特征是政权分立和民族融合,B正确;A中国境内人类的活动与题意无关,可排除;C统一多民族国家的建立和巩固是秦汉时期的阶段特征,可排除;D早期国家的产生与社会变革是夏商周时期的阶段特征,可排除。

故选B。

14.D

解析:

D

【解析】

【分析】

【详解】

本题要求选出错误的选项。

江南地区的开发,只是说明南方社会经济发展较快,要到南宋,南方经济发展才超过北方,故D符合题意;汉武帝采用董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,推行儒学,从此儒学居于主导地位,排除A;公元383年,拥有绝对优势的前秦败给了东晋,国家也因此衰败灭亡,北方各民族纷纷脱离了前秦的统治,北方重新陷入分裂割据局面,排除B;相对于北方的统治集团内部纷争和外族骚扰,南方相对安定,这样,北方人民大量南迁,排除C。

故选D。

15.D

解析:

D

【解析】

依据所学知识可知,三国两晋南北朝时期江南地区得到开放的原因包括:

北方战乱较多,南方相对安定,安定环境有利于经济发展;南方统治者大多重视经济、农业和水利;北方人民南迁增加了南方的劳动力,带去了先进技术与生产经验;南方自然条件优越,海上贸易也优于北方。

D项经济重心的南移是在宋朝时期,所以D项不符合题意,ABC项均符合题意。

故选D。

点睛:

解答本题的关键是区分魏晋南北朝时期的江南地区的开发和宋朝时期经济重心的难移的区别与联系,不要混淆相似知识点。

16.B

解析:

B

【解析】

【分析】

【详解】

依据所学可知,①③④均来源于淝水之战,投鞭断流是指前秦统治者苻坚骄傲自大,不听大臣的劝阻,执意要进攻东晋,并扬言把军队的马鞭投入长江,可以阻断长江天险,草木皆兵是指苻坚在淝水之战前疑神疑鬼,把山上的草木也看作东晋军队,风声鹤唳是指前秦军队在淝水之战被打败后仓皇逃命,一路上听见风声和鹤鸣的声音,都以为是追兵,①③④正确;②来源于秦末的巨鹿之战,指项羽在巨鹿之战中破釜沉舟,以示有进无退,结果大败秦军主力,②排除。

故选B。

17.B

解析:

B

【解析】

【分析】

【详解】

依据所学可知,三国两晋南北朝时期由于北方长期战乱,而江南地区的战争相对较少,社会秩序比较安定,北方人民大量南迁,他们给南方带去了劳动力、先进的生产技术和不同的生活方式,促进了江南经济的发展,B项符合题意,ACD三项不符合题意;故此题选B。

【点睛】

解题的关键是分清江南地区得以开发的原因和主要原因。

18.C

解析:

C

【解析】

依据课本所学,公元383年,前秦王苻坚征集了八十多万兵力,打算一举灭亡东晋。

但因为骄傲自大,指挥失误再加上秦军中汉族和其他少数民族的斗士不愿为前秦卖命导致前秦大军被东晋军队8万人在淝水之战中打败。

《晋书·苻坚载记》:

“以吾之众旅,投鞭于江,足断其流。

”这反映了战前苻坚的骄傲自大,战斗开始不久,苻坚望见晋军阵容严整,又把远处八公山上摇动的草木,误以为都是晋军。

秦军溃败以后,一路上听到“风声鹤唳”,以为是晋军追来,更是胆战心惊。

“①投鞭断流、②草木皆兵、③风声鹤唳”等成语典故都出自这次战役。

C符合题意;④破釜沉舟是秦朝末年项羽在战役中采用的战术。

ABD不合题意。

由此可知ABD不合题意,选择答案C。

19.C

解析:

C

【解析】

【分析】

【详解】

依据课本所学,《齐民要术》是北朝时期的中国杰出农学家贾思勰所著的一部综合性农书,也是世界农学史上最早的专著之一。

总结了我国北方劳动人民长期积累的经验,介绍了农、林、牧、副、渔业的生产方法,是我国现存第一部内容完整的农书,系统地总结了6世纪以前黄河中下游地区农牧业生产经验、食品的加工与贮藏、野生植物的利用等,对中国古代汉族农学的发展产生有重大影响。

想了解我国古代北方农业生产技术,可以查阅的书籍是《齐民要术》。

C符合题意;战国时期儒家代表人物。

提出“民贵君轻”的民本思想。

继承并发扬了孔子的思想,孟子及其门人著有《孟子》一书。

A不合题意;《史记》是中国历史上第一部纪传体通史,B不合题意;春秋晚期的孔子是儒家学派的创始人、大教育家,他的思想由弟子整理成《论语》一书。

D不合题意;由此可知ABD不合题意;选择答案C。

20.D

解析:

D

【解析】

【详解】

根据所学知识可知,220年,改国号为魏,定都洛阳的是曹丕,D符合题意。

ABC项都是曹操所为,不符合题意,故选择D。

21.B

解析:

B

【解析】

【分析】

【详解】

官渡之战是曹操以少胜多战胜袁绍的战役,赤壁之战是孙刘联军以少胜多战胜曹操军队的著名战役,淝水之战东晋仅以八万军力大胜八十余万前秦军,故B符合题意;官渡之战发生在208年,赤壁之战发生在220年,淝水之战发生在383年,故排除A;官渡之战使当时中国北部由分裂走向统一的一次关键性战役,客观上符合人民的愿望,赤壁之战形成天下三分的雏形,奠定三国鼎立的基础,淝水之战有效地遏制了北方少数民族南下侵扰,为江南地区社会经济的恢复和发展提供了必要的契机,排除C;淝水之战发生在南北朝并峙时期,排除D。

故选B。

22.B

解析:

B

【解析】

【详解】

依据题干图片中流民迁移方向为自北向南,说明魏晋南北朝时期,江南地区的开发得益于北方人口大量南迁。

东汉末年以来,许多人为躲避战乱,逃往江南地区,西晋后期以来,更多北方人迁到江南。

给南方地区带去了劳动力、生产技术和不同的生活方式,促进了江南地区的开发,所以B项符合题意。

由此分析ACD三项均从图片中体现不出来,排除,故选B。

23.A

解析:

A

【解析】

【分析】

【详解】

根据题干“奢侈风气盛行。

在位的第二代皇帝智力低下,统治集团内部又发生争夺皇位的八王之乱,既破坏了西晋的统治秩序,也耗竭了西晋的国力。

内迁的少数民族也不断反抗西晋的压迫,于316年灭亡了西晋”,可见这段话从内部和外部两个方面充分说明了西晋灭亡的原因,故A符合题意。

题干的主旨是分析西晋灭亡的原因,而不是说明其统治时间短暂,故B不符合题意。

题干从内部和外部两个方面充分说明了西晋灭亡的原因,西晋社会的混乱只是题干的部分意思,故C不符合题意。

题干从内部和外部两个方面充分说明了西晋灭亡的原因,西晋的民族矛盾尖锐只是题干的部分意思,故D不符合题意。

故选A。

24.A

解析:

A

【解析】

【详解】

由“当时(北魏)所谓胡人汉人,大抵以胡化汉化而不以胡种汉种为分别,即文化之关系较重而种族之关系较轻,所谓有教无类是也。

”及图片“汉人胡食图”“汉人牧马图”可以看出,材料三反映了当时的民族交融,A符合题意;BCD项材料及图片中没有体现,排除。

故选择A。

25.D

解析:

D

【解析】

【分析】

【详解】

东汉末年以来,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等北方大量少数民族内迁。

他们被称为“五胡”,与汉族长期杂居,互相影响,民族界限日益缩小,加速了民族融合。

题意要求不包括的内迁民族,故本题答案选D。