土地利用及覆盖变化和生态安全格局研究项目建议书.docx

《土地利用及覆盖变化和生态安全格局研究项目建议书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《土地利用及覆盖变化和生态安全格局研究项目建议书.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

土地利用及覆盖变化和生态安全格局研究项目建议书

内蒙古自治区科技计划项目建议书

项目名称:

巴润别立镇土地利用/覆盖变化及生态安全

格局研究

推荐部门:

承担单位:

阿拉善盟生态文明建设和黄河文化经济促进会

宁夏大学西北土地退化与生态恢复国家重点实验室培育基地

内蒙古自治区科学技术厅制

二Ο一一年十月

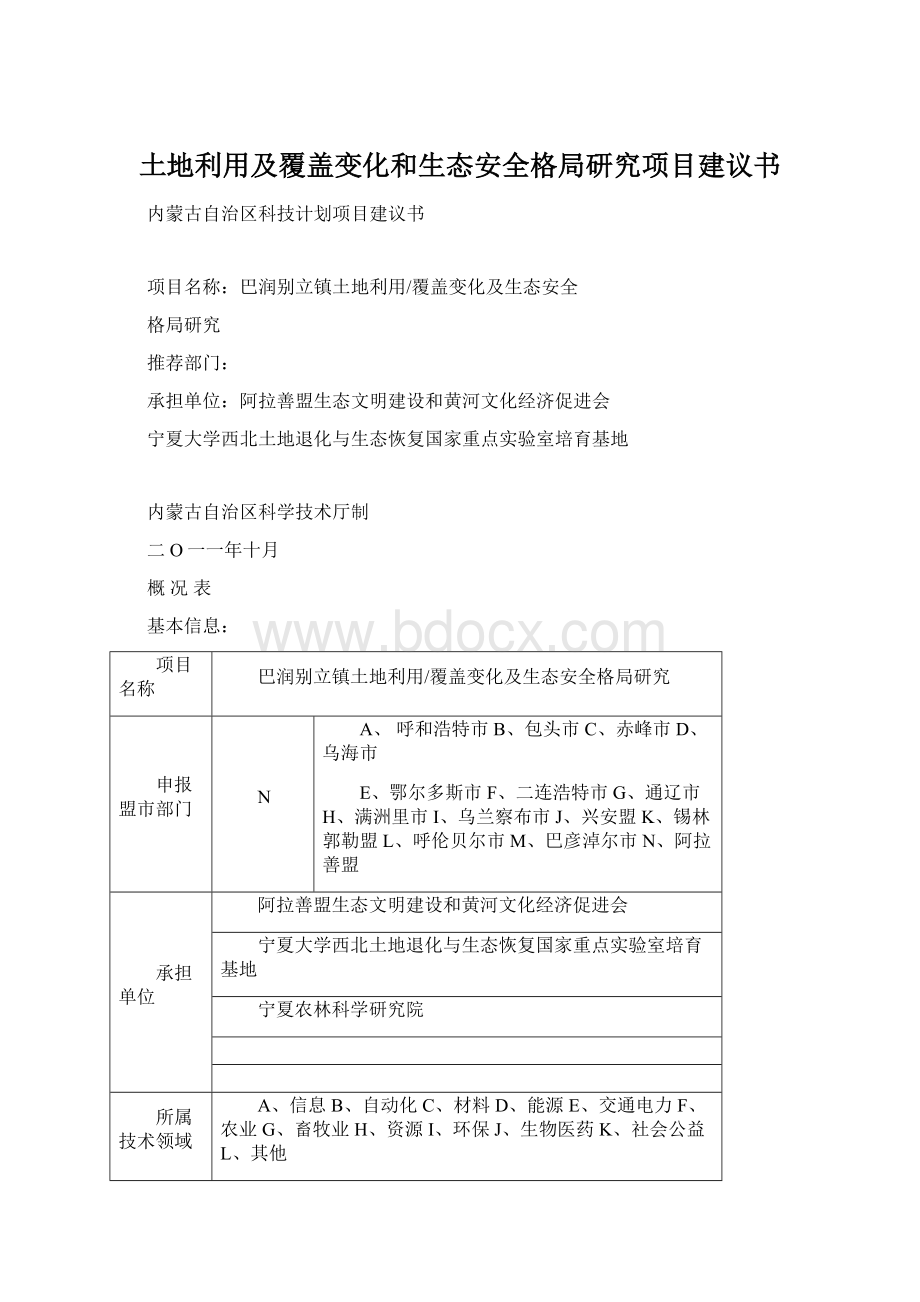

概况表

基本信息:

项目名称

巴润别立镇土地利用/覆盖变化及生态安全格局研究

申报盟市部门

N

A、呼和浩特市B、包头市C、赤峰市D、乌海市

E、鄂尔多斯市F、二连浩特市G、通辽市H、满洲里市I、乌兰察布市J、兴安盟K、锡林郭勒盟L、呼伦贝尔市M、巴彦淖尔市N、阿拉善盟

承担单位

阿拉善盟生态文明建设和黄河文化经济促进会

宁夏大学西北土地退化与生态恢复国家重点实验室培育基地

宁夏农林科学研究院

所属技术领域

A、信息B、自动化C、材料D、能源E、交通电力F、农业G、畜牧业H、资源I、环保J、生物医药K、社会公益L、其他

H

申报项目类别

A、攻关B、推广C、星火D、火炬E、软科学F、科技合作G、专利实施H、园区基地I、盟市能力建设等

A

主要研究内容(100字以内)

利用遥感、地理信息系统和统计分析等方法,基于TM和SPOT遥感图像,在重建研究区1990、2000、2010年土地利用/覆盖变化过程的基础上,研究20年间绿洲空间扩展、面积变化、荒漠化及其对周边生态环境的影响,总结景观格局分布规律,遥感反演植被生产力,并试图结合地下水、气象、植被及样点调查等数据构建水资源约束下的生态安全格局。

主要技术经济指标(100字以内)

基于TM/SPOT卫星图像的巴润别立镇1990、2000、2010年土地利用/覆盖变化图;公开发表论文3篇,其中2篇发表在核心期刊。

创新点及可能获得的成果和知识产权

基于遥感和地理信息系统技术,运用景观生态学原理,研究巴润别立镇生态景观格局变化过程及规律,结合地下水、气象、植被及样点调查等数据构建水资源约束下的生态安全格局;公开发表论文3篇,其中2篇发表在核心期刊。

联系人

吴精忠

Mail地址

wxw_1989@

经费概算(万元)

总投资

20.0

申请拨款

20.0

实施年限

二年

申报年度

2011

一、项目概述

(一)项目提出的背景、意义及必要性

绿洲是在干旱气候条件、结合水文地貌、人类活动等诸多因素的综合影响下形成的干旱区独有地域景观,其中水是第一位,水资源主要形成于山区,而在绿洲内平原内进行开发利用,这种异地产水,异地利用的西北水资源特点,使得水资源在空间分配上具有可变性,在自然条件下,山区水资源进入绿洲后,经多次转化而形成地下水资源,并使绿洲地下水资源分布达到自然平衡,绿洲区域人类对地表水、地下水资源开发利用,人工绿洲不断扩大,打破了原来的平衡,因此,绿洲生态系统及其脆弱,其演替有两个极端相反的方向,绿洲化和荒漠化。

研究干旱区绿洲土地利用/覆盖变化过程,不同景观类型与水分的作用关系,构建水资源约束下的生态安全格局,调控景观构成与分布,对防止绿洲生产力衰退,实现绿洲经济的可持续发展具有重要意义。

(二)研究开发目标和内容

利用遥感、地理信息系统和统计分析等方法,基于TM和SPOT遥感图像,在重建研究区1990、2000、2010年土地利用/覆盖变化过程的基础上,研究20年间绿洲空间扩展、面积变化、荒漠化及其对周边生态环境的影响,总结景观格局分布规律,遥感反演植被生产力,并试图结合地下水、气象、植被及样点调查等数据构建水资源约束下的生态安全格局。

(三)项目形成成果、知识产权及完成时间

基于TM/SPOT卫星图像的巴润别立镇1990、2000、2010年土地利用/覆盖变化图,完成时间2012年12月;

公开发表论文2篇,其中1篇发表在核心期刊,完成时间2012年12月。

二、项目立项的必要性及市场需求分析

(一)项目研究开发的必要性

由于曾经过度放牧、砍伐和肆意乱采滥挖肉苁蓉、发菜及捕蝎子等,加速了巴润别立镇草场的退化和沙化,腾格里沙漠逐年东移,直接威胁着银巴路和贺兰山,生态环境受到了极大的破坏。

沙漠的侵蚀导致草场植被的退化和生物多样性的减少,植被覆盖率降低了30-80%,家畜可食牧草的种类由130余种减少为20余种,1公顷草场的鲜草产量仅有200公斤。

草场的退化加速了沙漠化的进程,同时土地的沙漠化又带来了新的草场退化的恶性循环。

经过了四十多年的连续提取,巴润别立镇井灌区的地下水平均下降了4米,年取水量超过容许值的180%。

大量抽取地下水,使得“千湖沙漠”之称的腾格里沙漠的湖泊大部分干枯,草场沙化、退化不断弱化水土的涵养功能,巴润别立镇有限的地下水资源已无力承载9万多亩传统耕作模式的生产用水,如何转变生产方式,积极发展节水农业和生态农业已成为巴润别立镇政府和广大农牧民必须要克服和解决的现实问题。

土地利用/覆盖变化(LUCC)是人类活动驱动下地球表面最显著的表现形式之一,因此,研究干旱区绿洲土地利用/覆盖变化过程,不同景观类型与水分的作用关系,构建水资源约束下的生态安全格局,调控景观构成与分布,对防止绿洲生产力衰退,实现绿洲经济的可持续发展具有重要意义。

(二)项目的市场需求分析

巴润别立镇草地退化、水资源枯竭、绿洲生态安全等问题已经成为制约该区域发展的重要因素,从人类活动驱动下地球表面最显著的表现——土地利用/覆盖变化(LUCC)出发,构建水资源约束下的生态安全格局,调控景观构成与分布,对防止绿洲生产力衰退,实现绿洲经济的可持续发展具有重要意义,是当前急需开展研究的战略性、前瞻性课题。

三、相关领域国内外技术现状、发展趋势及国内、区内现有工作基础

(一)国内外技术现状、专利等知识产权情况分析和国内、区内现有工作基础

通过探讨景观生态学中景观指数的生态意义,分析和评价土地利用变化的生态环境效应,探索土地利用格局与生态过程的相互影响机理,在国内已经比较成熟,但景观指数不能很好的揭示土地利用变化与生态环境变化的内在机理,而且有时某种土地利用类型的变化并不能完全表征生态环境的变化,因此在研究区典型空间部位网格法布设样带,进行土地利用变化与生态环境响应内在机理方面的研究不足,并且缺乏对生态响应微观机理的定量评价研究;从研究地域的分布来看,已有的研究多集中在新疆和河西走廊绿洲区,对河套平原绿洲区的研究甚少。

鉴于此,选择腰坝绿洲为研究对象,在科学地把握土地利用/覆盖变化和景观生态过程及规律的基础上,进一步选取典型空间部位布设样带,运用空间网格法采集土壤、水、大气等生态环境要素的样品进行测定,结合遥感手段监测的植被和地表温、湿度状况,基于地统计分析方法探索LUCC引起的生态环境效应的内在作用机理和定量化描述研究。

(二)国内外技术发展趋势

绿洲的出现、分布是以一定的自然条件为基础,人类社会生产力发展为条件,其兴衰是自然因素与人为因素共同作用的结果,但以人为因素为主,而水资源枯竭是流域绿洲城市衰落的引致因子。

历史地理学者一方面从发展史的角度分析绿洲城市及绿洲人工生态系统的形成过程[1,2];另一方面利用历史文献、考古资料和考察记录等已有成果综合分析绿洲历史聚落城国、古交通路线的衰亡过程及其原因[3~4]。

基本确立水资源约束为流域绿洲城市及其生态经济系统可持续发展的关键因子,通过对不同流域(如美国拉斯维加斯流域、中国河西走廊三大流域等)绿洲的分析表明绿洲城市化进程中面临的生态环境问题几乎都需要用水来解决[5~8]。

方创琳等从城市化过程及其生态效应研究的重要性出发,提出了水资源约束下西北干旱区城市化过程及其生态效应的研究思路:

包括选择水资源变化过程与城市化过程之间相互胁迫的驱动因子,揭示水资源变化对城市化过程的胁迫机制与规律;分析城市化过程引起的与水相关的生态效应;建立城市化过程及其生态效应预警指标体系,对不同强度水资源约束下城市化过程进行动态预警和情景分析;选择最节水的城市化发展模式和建设节水型城镇体系[9]。

土地利用/覆盖变化(LUCC)是人类活动驱动下地球表面最显著的表现形式之一,因此人类活动过程中的LUCC及其规律和驱动机制的研究,一直是中外学者研究的热点问题。

D.M.Richer(1969)曾利用1940年、1950年、1956年和1963年的航空像片区分了城市工业用地类型,研究了人口小于4万的城镇工业扩展及城镇土地利用的变化[10]。

Masek,Lindsay和Goward(2000)在利用NDVI差值法对华盛顿进行城市扩展研究过程中利用了空间纹理信息和通过设定一定的限制条件剔除了农业用地变化信息,准确地提取出城市扩展区域[11]。

史培军等较全面的论述了土地利用/覆盖变化的研究方法,并在城市化进程与土地利用/覆盖变化方面开展了大量应用研究工作,在长时间序列高分辨率LandsatTM/MSS数据的支持下,对北京地区和深圳地区的城市化过程与机制进行了研究,并采用DMSP/OLS夜间灯光数据和统计数据,重建了中国大陆20世纪90年代城市化空间过程,并与LandsatTM提取的结果进行了对比,两者的相似程度在80%左右[12-17]。

李晓文,方创琳等基于高分辨率土地利用/覆盖数据,对1985~2000年期间河西地区城市土地利用变化的区域生态效应进行了定量分析,得出了河西地区生态环境质量相对稳定但有明显的区域分异特性,城市化进程缓慢等结论[18]。

土地利用/覆盖变化的生态环境效应研究已经成为全球环境变化研究的核心和热点问题[13]。

目前,城市土地利用变化的生态环境效应研究,主要集中在土地利用变化的大气环境、土壤环境、水环境、生物多样性等方面。

(1)LUCC对大气环境的影响是由于土地利用变化引起下垫面物理性质的改变,由此引起局地与区域气候变化,许多研究已表明,土地利用覆盖变化改变了区域大气化学性质及过程。

Virtuosic估算在过去150年间,土地利用变化和矿物燃料的燃烧已向大气层排放了大量的CO2,导致大气中CO2的含量大约增加了30%[19];建设用地扩张、森林砍伐、湿地破坏等不合理的土地利用变化使过量的CH4、N2O、CO、SO2等污染气体排放到大气中,改变了大气化学组成和性质[20];钱翌等研究乌鲁木齐市大气污染物的时空分布特征,结果显示大气污染物主要包含SO2,TSP,NOX和降尘[21];任春艳等对西北地区城市气候环境的影响研究表明,西北地区大城市存在显著地热岛效应、雨岛效应、干岛效应和暗岛效应[22]。

(2)LUCC对土壤环境的效应使土壤质量、土壤生产力下降,主要表现为土壤沙化、土壤侵蚀、土壤污染、土壤酸化及土壤物理退化。

康玲芬等研究了不同土地利用方式对城市土壤理化性状的影响,结果表明工业园区土壤的PH值最低而电导率最高,道路两侧土壤有机碳含量显著高于居民区、公园和农业土壤,Pb、Zn、Cu、Cd和Hg的含量在不同土地利用类型中存在显著差异[23];张心昱等研究了不同土地利用类型对土壤养分含量的影响[24];郑袁明等分别对北京市不同土地利用方式下土壤铅、镍、镉等重金属的积累效应进行了研究,差异显著[25~27];郑海龙等研究了南京江宁区城市边缘带不同土地利用形式下的土壤重金属含量及其空间分布特征,得出老工业基地对周边环境存在一定的环境压力的结论[28]。

这些研究表明,不同的土地利用方式与土壤环境效应之间具有较高的相关性。

(3)LUCC对水文的影响包括水质和水量的变化。

Tim等用径流、土壤侵蚀模型与GIS的结合来评价非点源污染的不同来源表明,城镇地表径流携带N、P和有毒物质进入河流或湖泊,污染地表水和地下水;Kadi以地下水模型结合GIS模拟水流和水体中的非点源污染物,取得了较好的效果[29];孟飞等研究了高强度人类活动下的浦东新区土地利用时空变化,驱动机制及其水环境效应[30];史培军等研究发现植被对水分的滞留还可以改变地表径流与地表水文过程,对气候形成反馈作用,城市化所带来的土地利用的改变也会对局地气候和水资源产生影响[12];王和意等对上海中心城区暴雨径流中营养盐和重金属符合在不同功能区分布差异进行了有益的探讨[31];(4)LUCC对生物环境效应。

土地利用是人类活动与自然界交互作用最为密切的环节,城市发展导致原来的自然环境演变为自然与人工复合的生态环境,影响区域生态系统能量流动和物质循环等基本功能外,还对气候调节、水源涵养、土壤形成、废物处理等生态系统服务产生重要影响[32]。

生境多样性是生态系统多样性形成的基本条件,生物栖息地的破坏和片断化已成为影响生物多样性的重要因素[33~34]。

Vitousek认为土地利用变化是生物多样性变化的重要驱动力,它与其他许多全球变化因子相互作用影响着生物多样性[35];土地变化影响生物多样性主要是通过栖息地破坏、景观破碎化及森林砍伐区边缘效应等途径来影响的[33~36]。

LUCC的生态环境效应研究的发展趋势是加强生态系统反馈及调控机制研究,深入探讨土地变化与生态环境、生态系统服务以及人类福利之间的关系,探求适应演变规律的可持续开发利用之路[37]。

开展土地变化的生态环境效应研究,不仅能够有效揭示人地系统相互作用的内在机制,而且可以模拟和预测土地利用变化格局的发展趋势,从而为采取相应的土地利用管理对策,具有极其重要意义。

参考文献:

[1]MildredBerman.TheEvolutionofBeershebrasanUrbancenter.AnnalsoftheAssociationofAmericanGeographers,1965,55

(2):

308~326.

[2]樊自立,马英杰,艾力西尔·库尔班等.试论中国荒漠区人工绿洲生态系统的形成演变和可持续发展.中国沙漠,2004,24

(1):

10~16.

[3]DaleRLightfoot,JamesA.Miller.Sijilmassa:

TheRiseandFallofaWalledOasisinMedievalMorocco.AnnalsoftheAssociationofAmericanGeographers,1996,86

(1):

78~101.

[4]RuipingZu,QaingzhaoGao,JianjunQu,et,al.EnvironmentalChangesofoasesatsouthmarginofTarimBasin,China.EnvironmentalGeology,2003,(44):

639~644.

[5]马鸿良,郦桂芬.中国甘肃河西走廊古聚落文化名城与重镇的兴衰起落.成都:

四川科学技术出版社,1992.

[6]RuthMeinzen-Dick,PaulP.Appasamy.UrbanizationandIntersectoralCompetitionforWater.TheLinkagesBetweenPopulationandWater,WashintonDC:

WoodrowWilsonInternationalCenterforScholars,2002,27~51.

[7]RLMorris,DADevitt,AMCrites,et,al.UrbanizationandWaterConservationinLasVegasValley,Nevada.JournalofWaterResourcesPlanningandManagementHydrology,1996,(123):

189~196.

[8]汤奇成,张捷斌.西北干旱地区水资源与生态环境保护.地理科学进展,2001,20(3):

227~233.

[9]方创琳,黄金川,步伟娜.西北干早区水资源约束下城市化过程及生态效应研究的理论探讨.干早区

地理.2004.27

(1):

l~7.

[10]胡著智,王惠麟,陈钦峦.遥感技术与地学应用.南京大学出版社,2000

[11]MasekJG,LindsayFE,GowardSN.DynamicsofurbangrowthintheWashingtonDCmetropolitanarea,1973-1996,fromLandsatobserbations[J].InternationalJournalofRemoteSensing,2000,21(18):

3473-3486.

[12]史培军,潘耀忠,陈晋等.深圳是土地利用/覆盖变化与生态环境安全分析.自然资源学报.1999,(4):

293~299

[13]史培军,宫鹏,李晓兵等.土地利用/覆盖变化研究的方法与实践.北京:

科学出版社,2000

[14]史培军,江源,王静爱等.土地利用/覆盖变化与生态安全响应机制.北京:

科学出版社,2004

[15]卓莉,史培军,陈晋等.20世纪90年代中国城市时空变化特征----基于灯光指数CNLI方法的探讨.地理学报.2003,(6):

893~902

[16]徐小黎,史培军,何春阳.北京和深圳城市化比较研究.地球科学进展.2002,

(2):

221~229

[17]何春阳,史培军,陈晋,徐小黎.北京地区城市化过程与机制研究.地理学报.2002,(3):

363~371

[18]李晓文等.西北干早区城市土地利用变化及其区域生态环境效应—以甘肃河西地区为例.第四纪研究.20()3.23(3)280~290.

[19]VirtuosicPM,MooneyJL,LichensJ,etal.Humandominationofearth'secosystems[J].Science,1997,27~49.

[20]JoyceE,Penney.Atmospherechemistryandairquality[A].Changesinlanduseandlandcover:

Aglobalperspective[C].CambridgeUniversityPress,1994.

[21]钱翌,巴雅尔塔.乌鲁木齐市大气污染物时空分布特征研究[J].新疆农业大学学报,2004,27(4):

51~55

[22]任春艳,吴殿廷,董锁成.西北地区城市化对城市气候环境的影响[J].地理研究,2006,25

(2):

233~241

[23]康玲芬,李锋瑞,化伟,等.不同土地利用方式对城市土壤质量的影响[J].生态科学,2006,25

(1):

59~63.

[24]张心昱,陈利顶,李琪,等.不同农业土地利用类型对北方传统农耕区土壤养分含量及垂直分布的影响[J].农业环境科学学报,2006,25

(2):

377-381.

[25]郑袁明,陈同斌,陈煌,等.北京市不同土地利用方式下土壤铅的积累[]J.地理学报,2005,60(5):

791~797.

[26]郑袁明,陈同斌,陈煌,等.北京市近郊区土壤镍的空间结构及分布特征[1J.地理学报,2003,58(3):

470~476.

[27]郑袁明,罗金发,陈同斌,等.北京市不同土地利用方式下土壤锡的积累[JJ.地理研究,2005,24(4):

542~548.

[28]郑海龙,陈杰,邓文靖,等.城市边缘带土壤重金属空间变异及其污染评价[]J.土壤学报,2006,43(l):

39~45.

[29]Kadi.UseaGeographicInformationSysteminSiteSpecificGroundwaterModeling[J].GroundWater,1994,32:

617~625.

[30]孟飞,刘敏,张心怡,2005.高强度人类活动下河网水系时空变化分析—以浦东新区为例.资源科学,27(6),156~161.

[31]王和意,刘敏,刘华林等.城市降雨屋面径流污染分析和管理控制[1J.长江流域资源与环境,2005年,367~371

[32]TurnerⅡBL,SkoleD,SandersonS,etal.LandUseandLandCoverChangeScience/ResearchPlan[R].IGBPReportNo35andHDPReportNo7.Stockholm:

IGBP,1995.

[33]何政伟,王金锡,马志红,孙传敏等.林业及生态效益遥感信息动态监测系统建设探讨[J],成都理工学院学报,1999,26(3):

267~269.

[34]彭培好,陈文德等.川中丘陵区坡地防护林侵蚀产沙特征的研究[J],水土保持学报,2004,18(5):

39~53.

[35]VitousekPM.BeyondGlobalWarming:

EcologyandGlobalChange[J].Ecology,1994,75(7):

1861~1876.

[36]尹发能,王学雷,余璟.大九湖土地利用变化及其对湿地生态环境的影响研究[J].华中师范大学学报(自然科学版),2007,41

(1):

1~8.

[37]石龙宇,卢新,崔胜辉.土地变化的生态效应研究进展,中国土地科学,2008,22(4):

73~79.

四、主要内容

(一)主要目标

(1)通过遥感技术摸清腰坝绿洲进20年来的空间扩展、面积变化过程。

(2)通过3个时期20年的动态监测数据,研究巴润别立镇生态景观格局变化过程及规律。

(3)结合地下水、气象、植被及样点调查等数据构建水资源约束下的生态安全格局,为区域可持续发展提供决策依据。

(二)研究、开发内容

(1)通过对1990、2000、2010年三个时期的TM假彩色卫星图像的解译,同时配合已有研究资料和一定的实地调查,查清近20年间腰坝绿洲空间扩展、面积变化、荒漠化及其对周边生态环境的影响。

(2)运用GIS中的空间分析功能,研究巴润别立镇生态景观格局变化过程及规律。

(3)对个景观类型的生态效应指标进行典型样点测定,并采用空间差值分析方法进行分析,将实测点数据差值转换成GRID栅格面数据。

(4)试图结合地下水、气象、植被及样点调查等数据构建水资源约束下的生态安全格局。

(三)项目的技术关键,包括技术难点、创新点

技术难点:

遥感指标与非遥感指标的结合,以及测定样点的指标的空间尺度效应与尺度转换。

创新点:

基于遥感和地理信息系统技术,运用景观生态学原理,总结巴润别立镇生态景观格局变化过程及规律,重点开展研究区绿洲扩展和生态环境监测,研究其时空变化规律及其对生态环境的响应,结合地下水、气象、植被及样点调查等数据构建水资源约束下的生态安全格局,为区域可持续发展决策提供科学依据。

(四)主要方法、技术路线和措施等

本项目为了获取巴润别立镇生态景观的空间和数量变化特征,以遥感为主要技术手段,并辅以地理信息系统技术进行综合监测,进而结合地下水、气象、植被及样点调查等数据构建水资源约束下的生态安全格局。

其中遥感技术主要包括数字图像预处理技术、专题信息提取技术,地理信息系统技术主要包括空间分析、叠加嵌套。

五、技术经济效益分析

(一)经济、社会效益分析

巴润别立镇草地退化、水资源枯竭、绿洲生态安全等问题已经成为制约该区域发展的重要因素,从人类活动驱动下地球表面最显著的表现——土地利用/覆盖变化(LUCC)出发,构建水资源约束下的生态安全格局,调控景观构成与分布,是当前急需开展研究的战略性、前瞻性课题,研究