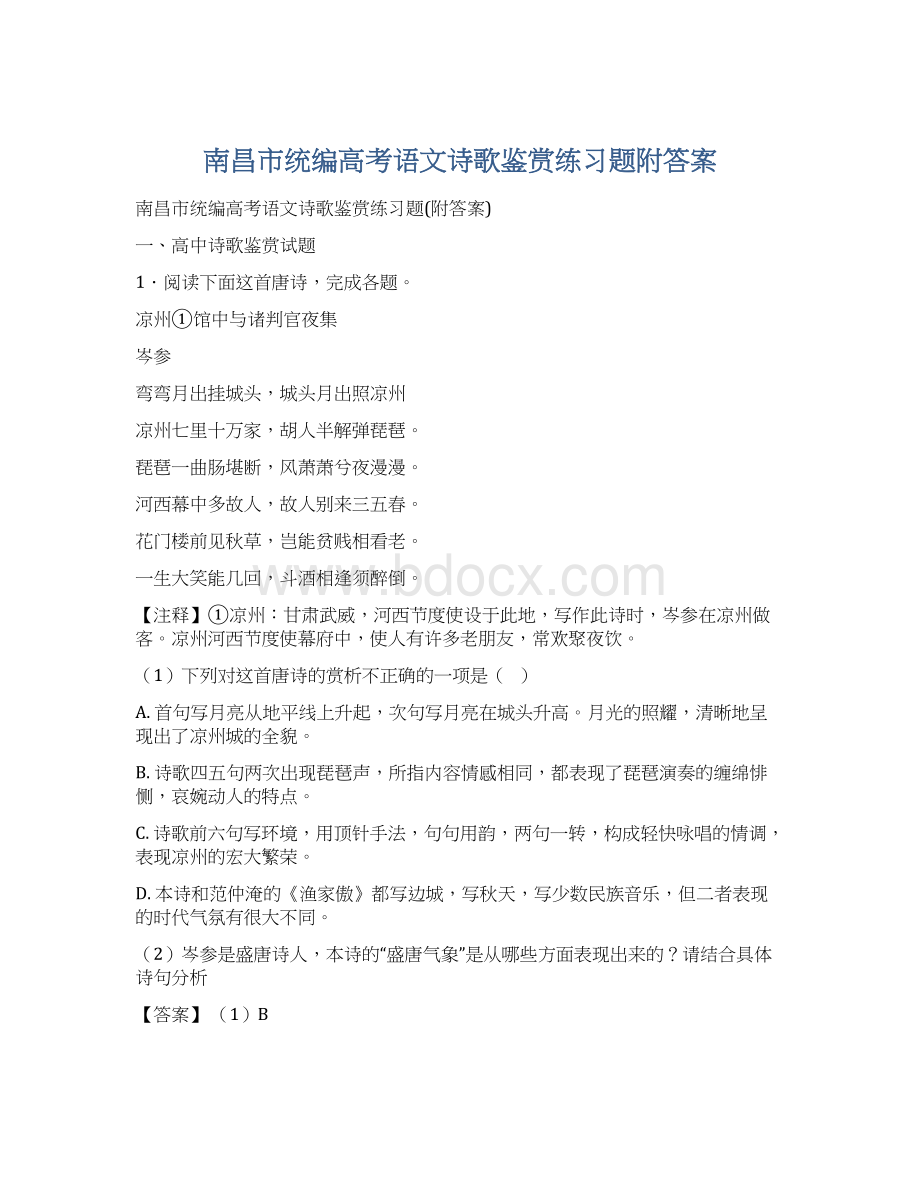

南昌市统编高考语文诗歌鉴赏练习题附答案.docx

《南昌市统编高考语文诗歌鉴赏练习题附答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《南昌市统编高考语文诗歌鉴赏练习题附答案.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

南昌市统编高考语文诗歌鉴赏练习题附答案

南昌市统编高考语文诗歌鉴赏练习题(附答案)

一、高中诗歌鉴赏试题

1.阅读下面这首唐诗,完成各题。

凉州①馆中与诸判官夜集

岑参

弯弯月出挂城头,城头月出照凉州

凉州七里十万家,胡人半解弹琵琶。

琵琶一曲肠堪断,风萧萧兮夜漫漫。

河西幕中多故人,故人别来三五春。

花门楼前见秋草,岂能贫贱相看老。

一生大笑能几回,斗酒相逢须醉倒。

【注释】①凉州:

甘肃武威,河西节度使设于此地,写作此诗时,岑参在凉州做客。

凉州河西节度使幕府中,使人有许多老朋友,常欢聚夜饮。

(1)下列对这首唐诗的赏析不正确的一项是( )

A. 首句写月亮从地平线上升起,次句写月亮在城头升高。

月光的照耀,清晰地呈现出了凉州城的全貌。

B. 诗歌四五句两次出现琵琶声,所指内容情感相同,都表现了琵琶演奏的缠绵悱恻,哀婉动人的特点。

C. 诗歌前六句写环境,用顶针手法,句句用韵,两句一转,构成轻快咏唱的情调,表现凉州的宏大繁荣。

D. 本诗和范仲淹的《渔家傲》都写边城,写秋天,写少数民族音乐,但二者表现的时代气氛有很大不同。

(2)岑参是盛唐诗人,本诗的“盛唐气象”是从哪些方面表现出来的?

请结合具体诗句分析

【答案】

(1)B

(2)①凉州城人烟阜盛,繁华安定。

“凉州七里十万家,胡人半解弹琵琶”,写出了凉州人口密集、歌舞升平的景象,表现了盛唐气象。

②渴望建功立业、奋发有为。

“花门楼前见秋草,岂能贫贱相看老”,表现诗人想要建功立业、掌握自己命运的豪迈之情。

③对前途充满信心、豪迈乐观。

”一生大笑能几回,斗酒相逢须醉倒“中的“笑”,表现出对生活、对前途的信心,“醉倒"是豪迈乐观的醉,让人感受到了盛唐的时代脉搏。

【解析】【分析】

(1)B项,“诗歌四五句两次出现琵琶声,所指内容情感相同,都表现了……”错误,从诗中来看,两处所提到的琵琶声内容和情感是不相同的,第一次,“胡人半解弹琵琶”,这是指凉州城荡漾着的琵琶声,表现出凉州城的歌舞繁华和平安定,带有浓郁的边地情调;第二次,“琵琶一曲肠堪断”,这是指宴会上的演奏,由“肠堪断”可知,此时的琵琶声应是哀婉动人的。

故选B。

(2)“盛唐气象”在宋元明清时代是一个文学批评的专门术语,指盛唐时期诗歌的总体风貌特征,即“既笔力雄壮,又气象浑厚”,明清诗论家常把“雄壮、浑厚”二者(有时合称雄浑)作为盛唐诗歌的风貌特征,并称之为“盛唐气象”,具体表现在政治的强大、经济的兴盛和诗人情感的豪放上。

如诗歌三、四句,“凉州七里十万家,胡人半解弹琵琶”,“七里十万家”,勾画出凉州城这座西北重镇的气派和风光,后一句是说在月光下的凉州城,荡漾着一片琵琶声,这里写出了凉州城的歌舞繁华、和平安定,这里可以看出“盛唐气象”;如第九、十两句,“花门楼前见秋草,岂能贫贱相看老”,这里是说“时光迅速,又到了秋天草黄的季节了;岁月催人,不能互相看着在贫贱中老下去”,言下之意是要赶快建立功业,这里可以看出“盛唐气象”;如最后两句,“一生大笑能几回,斗酒相逢须醉倒”,“笑”字流露出对生活前途的信心,宴会中不时地爆发出大笑声,这样的欢会,这样的大笑,一生中也难得有几回,老朋友们端着酒杯相遇在一起,能不为之醉倒!

“醉倒”展现出人物情怀的豪放,这里也可以看出“盛唐气象”。

考生围绕这些方面进行答题即可。

故答案为:

⑴B;

⑵①凉州城人烟阜盛,繁华安定。

“凉州七里十万家,胡人半解弹琵琶”,写出了凉州人口密集、歌舞升平的景象,表现了盛唐气象。

②渴望建功立业、奋发有为。

“花门楼前见秋草,岂能贫贱相看老”,表现诗人想要建功立业、掌握自己命运的豪迈之情。

③对前途充满信心、豪迈乐观。

”一生大笑能几回,斗酒相逢须醉倒“中的“笑”,表现出对生活、对前途的信心,“醉倒"是豪迈乐观的醉,让人感受到了盛唐的时代脉搏。

【点评】

(1)本题考查对诗歌内容、重要字词含义作用、情感和艺术手法的分析鉴赏能力。

解答此类题,要通读诗歌,整体把握诗歌内容主旨和思想情感,在此基础上,回归诗歌,寻找答题点;最后精读相关诗句,看所给选项的内容是否能在诗歌中找到依据,或者是否能根据诗歌内容合理地推断出来或者是否正确。

(2)此题考查鉴赏诗歌表达技巧的能力。

鉴赏诗歌的表达技巧的答题模式:

第一步:

指出何种手法;第二步:

结合诗歌内容分析;第三步:

指出这种手法的表达效果。

2.阅读下面这首宋诗,完成小题。

晚泊岳阳

欧阳修

卧闻岳阳城里钟,系舟岳阳城下树。

正见空江明月来,云水苍茫失江路。

夜深江月弄清辉,水上人歌月下归。

一阕声长听不尽,轻舟短楫击如飞。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A. 开头两句写诗人晚间卧闻城里钟声,系舟城下,与“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”场景相似。

B. 第三、四句表面上写洞庭湖口空旷开阔的景象,也暗示了诗人刚从遐想中醒来的茫然之情。

C. 最后四句转向描写人的活动,明月清辉,归舟晚唱,诗人沉醉其中,但还未得尽兴欣赏,疾去的轻舟就将他带走了。

D. 本诗视听交错,悠远的晚钟,动人的渔歌,苍茫的云水,皎洁的月光,给读者留下绵绵不尽的情思。

(2)此诗中有对渔歌的描写,《琵琶行》中有对乐声的描写,两首诗对音乐的描写有哪些相通之处?

请简要分析。

【答案】

(1)C

(2)①烘托。

都用月夜的美景来烘托乐声,《琵琶行》写琵琶女弹奏结束时“惟见江心秋月白”,以幽静的氛围烘托音乐让人沉醉,而此诗写江月清辉烘托渔歌给人带来美好的感受。

②侧面描写。

都用听众的反应来表现乐声的美妙,《琵琶行》以“江州司马青衫湿”写乐声打动人心,此诗以“听不尽”来写歌声所具有的吸引力。

(侧面衬托也可给分)

【解析】【分析】

(1)C项,错在“疾去的轻舟就将他带走了”,应该理解为诗人听到归舟晚唱时,不禁在寂寞的旅途中获得一丝心灵的慰藉,陶醉于清辉江月及水上歌声之中。

但是,由于轻舟短楫,疾去如飞,这一阕歌声还没听完,轻舟已经远逝了。

故选C。

(2)首先分析此诗写“夜深江月弄清辉,水上人歌月下归”,江月似乎看出了诗人心中的迷茫,于是故弄清辉,照明诗人高洁澄清的本心,忽然水上传来渔歌,声音嘹亮悠远,诗人用江月清辉烘托了渔歌给人带来美好的感受;而《琵琶行》写琵琶女弹奏结束时“东船西舫悄无言,惟见江心秋月白”,作者也以幽静的氛围烘托了音乐让人沉醉。

两首诗都用月夜的美景来烘托乐声,都使用了烘托的手法。

另外,此诗以“一阕声长听不尽,轻舟短楫去如飞”,勾画了诗人被触动的心绪,当他蓦然听到归舟晚唱时,不禁在寂寞的旅途中获得一丝心灵的慰藉,陶醉于清辉江月及水上歌声之中。

但是,由于轻舟短楫,疾去如飞,这一阕歌声还没听完,轻舟已经远逝了,岳阳城外的一切又归于宁静。

诗人用“听不尽”来写歌声所具有的吸引力,属于侧面描写;而《琵琶行》也以“江州司马青衫湿”写乐声的打动人心的力量。

两首诗都是用听众的反应来表现乐声的美妙,也可以叫侧面衬托的手法。

故答案为:

⑴C;

⑵①烘托。

都用月夜的美景来烘托乐声,《琵琶行》写琵琶女弹奏结束时“惟见江心秋月白”,以幽静的氛围烘托音乐让人沉醉,而此诗写江月清辉烘托渔歌给人带来美好的感受。

②侧面描写。

都用听众的反应来表现乐声的美妙,《琵琶行》以“江州司马青衫湿”写乐声打动人心,此诗以“听不尽”来写歌声所具有的吸引力。

(侧面衬托也可给分)

【点评】⑴本题属于综合考查题,考查学生对诗句的理解能力,同时考查对诗句内容、技巧以及情感的把握能力,采用了客观选择题的形式,各选项内容涉及了对诗歌的手法、形象、主题的鉴赏。

解答此类题目,首先要审题,然后要注意了解诗歌的创作背景,逐句翻译诗句,接着把握诗歌的意象,分析诗歌营造了什么样的意境,领悟作者表达了怎么样的思想情感,思考诗歌中运用了哪些表现手法,再对照选项一一确认,得出答案。

⑵本题考查鉴赏作品的艺术手法及比较阅读的能力。

解答此类题目首先要结合文本的内容来分析文本的艺术手法,然后根据要求作答即可。

此题要求分析“此诗和《琵琶行》对音乐的描写有哪些相通之处?

”

3.阅读下面这首古诗,完成各题。

从 军 行

[隋]明余庆①

三边烽乱惊,十万且横行。

风卷常山阵②,笳③喧细柳营。

剑花寒不落,弓月晓逾明。

会取淮南地,持作朔方城④。

[注]①明余庆(约公元588年前后在世)字不详,平原鬲人,明克让之子。

生卒年均不祥,约陈末隋初间在世。

②常山阵:

兵法上将首尾呼应的一种排兵布阵之法称为常山阵。

③笳:

胡笳军乐,隋军中也用,主要用来助攻,提振士气。

④朔方城:

汉武帝时,汉军曾攻占淮南一带,为纪念胜利在当地建胜利之城。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A. 首联写边庭紧急,烽火四起,敌人来势汹汹,十万隋军奔赴边疆,浩浩荡荡,威武雄壮。

B. 颔联写隋军摆出“常山阵”,以风卷残云之势打败来犯之敌,军营中响起了胜利的笳声。

C. 颈联运用细节描写和景物描写,表现隋军战士不畏严寒、彻夜未眠地守卫边关的战斗精神。

D. 尾联巧用典故,想象隋军也能像当年汉军攻取淮南那样所向披靡,并且建立纪念胜利之城。

(2)诗中表达了怎样的思想情感?

请结合全诗简要分析。

【答案】

(1)B

(2)①表现隋军军容强盛、军纪严明及战士们保家卫国的英勇无畏的壮志豪情。

从“十万且横行”“风卷常山阵”“笳喧细柳营”“剑花寒不落”等描写,可见其雄浑气势和战斗精神。

②尾联用典抒情,希望隋军能够取得战争的最终胜利。

诗人想象着像当年汉军攻取淮南一样,取胜之后建立一座纪念胜利的“朔方之城”。

③全诗格调昂扬向上,表现了作为大一统帝国隋朝的边塞诗的“大国之气”“强国之音”。

【解析】【分析】

(1)B项,“打败来犯之敌”“军营中响起了胜利的笳声”错。

颔联描述的是隋军同仇敌忾,奋力抗击敌人的壮烈场面,悲壮雄浑的胡笳军乐如同当年细柳营中的军乐一样响起。

故选B项。

(2)诗歌注释说“朔方城:

汉武帝时,汉军曾攻占淮南一带,为纪念胜利在当地建胜利之城。

“会取淮南地,持作朔方城”,这就暗示了诗歌的第一个情感,诗人想象着像当年汉军攻取淮南一样,取胜之后建立一座纪念胜利的“朔方之城”,表现隋军军容强盛、军纪严明及战士们保家卫国的英勇无畏的壮志豪情。

从“十万且横行”“风卷常山阵”“笳喧细柳营”“剑花寒不落”等描写,可见其雄浑气势和战斗精神。

故答案为:

⑴B;

⑵①表现隋军军容强盛、军纪严明及战士们保家卫国的英勇无畏的壮志豪情。

从“十万且横行”“风卷常山阵”“笳喧细柳营”“剑花寒不落”等描写,可见其雄浑气势和战斗精神。

②尾联用典抒情,希望隋军能够取得战争的最终胜利。

诗人想象着像当年汉军攻取淮南一样,取胜之后建立一座纪念胜利的“朔方之城”。

③全诗格调昂扬向上,表现了作为大一统帝国隋朝的边塞诗的“大国之气”“强国之音”。

【点评】

(1)本题考查对诗歌内容、重要字词含义作用、情感和艺术手法的分析鉴赏能力。

解答此类题,要通读诗歌,整体把握诗歌内容主旨和思想情感,在此基础上,回归诗歌,寻找答题点;最后精读相关诗句,看所给选项的内容是否能在诗歌中找到依据,或者是否能根据诗歌内容合理地推断出来或者是否正确。

(2)本题考查把握诗歌的主旨和情感态度的能力。

答题前先要基本读懂诗歌,然后分析诗歌营造的意境,还要结合诗题和注释进行分析。

从而把握诗歌表达的情感。

4.阅读下面这首古诗,完成各题。

从 军 行

[隋]明余庆①

三边烽乱惊,十万且横行。

风卷常山阵②,笳③喧细柳营。

剑花寒不落,弓月晓逾明。

会取淮南地,持作朔方城④。

[注]①明余庆(约公元588年前后在世)字不详,平原鬲人,明克让之子。

生卒年均不祥,约陈末隋初间在世。

②常山阵:

兵法上将首尾呼应的一种排兵布阵之法称为常山阵。

③笳:

胡笳军乐,隋军中也用,主要用来助攻,提振士气。

④朔方城:

汉武帝时,汉军曾攻占淮南一带,为纪念胜利在当地建胜利之城。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A. 首联写边庭紧急,烽火四起