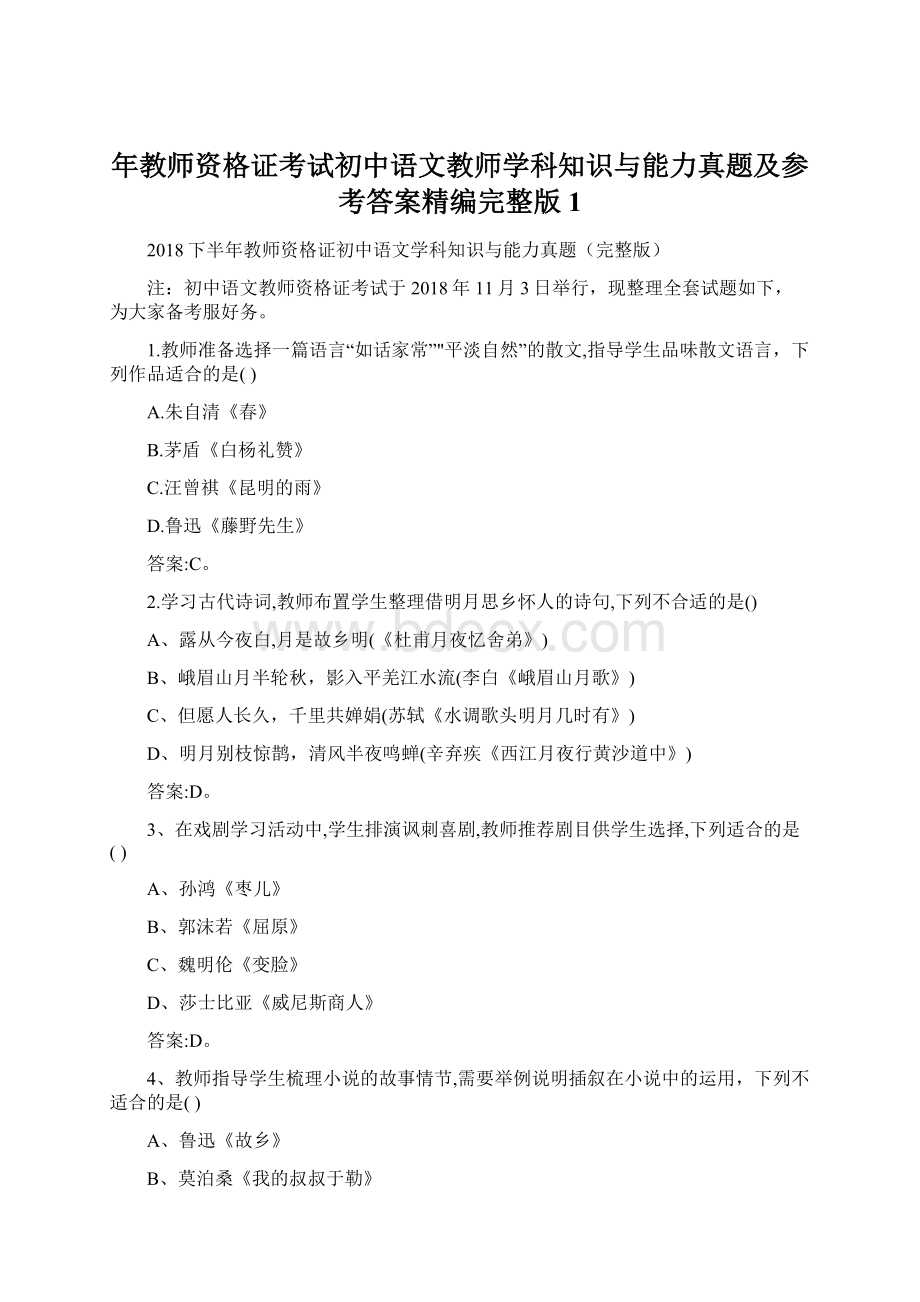

年教师资格证考试初中语文教师学科知识与能力真题及参考答案精编完整版1.docx

《年教师资格证考试初中语文教师学科知识与能力真题及参考答案精编完整版1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《年教师资格证考试初中语文教师学科知识与能力真题及参考答案精编完整版1.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

年教师资格证考试初中语文教师学科知识与能力真题及参考答案精编完整版1

2018下半年教师资格证初中语文学科知识与能力真题(完整版)

注:

初中语文教师资格证考试于2018年11月3日举行,现整理全套试题如下,为大家备考服好务。

1.教师准备选择一篇语言“如话家常”"平淡自然”的散文,指导学生品味散文语言,下列作品适合的是( )

A.朱自清《春》

B.茅盾《白杨礼赞》

C.汪曾祺《昆明的雨》

D.鲁迅《藤野先生》

答案:

C。

2.学习古代诗词,教师布置学生整理借明月思乡怀人的诗句,下列不合适的是()

A、露从今夜白,月是故乡明(《杜甫月夜忆舍弟》)

B、峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流(李白《峨眉山月歌》)

C、但愿人长久,千里共婵娟(苏轼《水调歌头明月几时有》)

D、明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉(辛弃疾《西江月夜行黄沙道中》)

答案:

D。

3、在戏剧学习活动中,学生排演讽刺喜剧,教师推荐剧目供学生选择,下列适合的是( )

A、孙鸿《枣儿》

B、郭沫若《屈原》

C、魏明伦《变脸》

D、莎士比亚《威尼斯商人》

答案:

D。

4、教师指导学生梳理小说的故事情节,需要举例说明插叙在小说中的运用,下列不适合的是( )

A、鲁迅《故乡》

B、莫泊桑《我的叔叔于勒》

C、契科夫《变色龙》

D、刘慈欣《带上她的眼睛》

参考答案:

D

5、学习成语专题,教师举例讲解包含“名词用作动词”用法的成语,下列适合的是( )

A、一鼓作气

B、摧枯拉朽

C、可歌可泣

D、不耻下问

答案:

A。

6、学生喜欢寄情山水的古代记游小品,教师推荐这类作品供学生阅读,下列不适合的是( )

A、柳宗元《小石潭记》

B、范仲淹《岳阳楼记》

C、欧阳修《醉翁亭记》

D、袁宏道《满井游记》

7、学习《春》,教师讲解“鸟儿将窠巢安在繁花嫩叶当中 ,高兴起来了 ,呼朋引伴地卖弄清脆的喉咙,唱出宛转的曲子”一句的修辞手法,补充该修辞手法的其他例句引导学生理解,下列适合的是(C )

A、树尖儿上顶着一髻儿白花,好像日本看护妇(老舍《济南的冬天》)

B、老人行了个大礼,吓得小姑娘们像小雀似的蹦开了(彭荆风《驿路梨花》)

C、花朵儿一-朵接着一朵,彼此推着挤着,好不活泼热闹(宗璞《紫藤萝瀑布》)

D、没有修剪得像宝塔那样的松柏,没有阅兵式似的道旁树(叶圣陶《苏州园林》)

8、《义务教育语文课程标准(2011年版饭》建议教师“关注学生通过多种媒介的阅读,鼓励学生自主选择优秀的阅读材料”,下列理解正确的是( )

A、多种媒介的阅读是指运用多媒体开展阅读

B、多种媒介的阅读主要倾向文学作品的阅读

C、自主选择是指学生根据自己的喜好随意阅读

D、自主选择能够为学生提供个性化的阅读空间

9.教研室研讨《义务教育语文课程标准(2011年版)》, 教师围绕"文学作品阅读教学”展开讨论,下列观点正确的是( )

A.品味作品语言时,重点关注文本的科学性

B.进行情感体验时,侧重关注体验的准确性

C.感知人物形象时,需要关注感知的过程性

D.交流阅读方法时,特别关注方法的统一性

10.某版七年级教科书中列有补白,介绍了"副词”“介词” “连词”"叹词和拟声词的知识 ,对这些补白作用的理解,正确的是( A )

A.帮助学生化解文本解读中遇到的困难点

B.引导学生系统学习应该掌握的语法知识

C.提示学生语法知识是七年级考查的重点

D.激发学生学习课外语法知识的浓厚兴趣

11.阅读汉字教学实录片段,按要求答题师:

你的“初” 字怎么总写错呢?

生1 :

我搞不清楚偏旁是一个点还是两个点,每次同学纠正后,我还是记不住师:

两点是衣补旁,做衣服的初步工作是用刀把布裁开,缝成裙子,裤子

生1 :

这样说我就明白了,那一点的偏旁是怎么回事呢?

师:

一点的偏旁是示补旁,古人到神社祭祀,你想想"神社”怎么写

生1:

老师,祭祀的“祭”不是示补旁

生2 :

你不仔细看看,"祭” 下面不就是个"示”?

(大家笑)

师:

向“神”行“礼”,去“祈祷” “祝福”,求“福”避“祸

生1 :

看来示补旁的字都跟祭祀有关,学校旁边的文天祥祠的"祠”也是示补旁师:

你说得太对了

对上述教学实录片段的相关分析,不正确的是( B )

A.教师没有让学生死记硬背汉字的具体写法

B.教师不必用上课时间讲解学生认识的汉字

C.教师按照汉字教学的规律进行了汉字教学

D.教师针对学生容易混淆的偏旁进行了区别

12.阅读两位教师关于《杨修之死》的作业设计,按要求答题

教师甲:

阅读《三国演义》和《三国志》的有关章节,你认为小说中的曹操与历史中的曹操有什么不同?

作者为什么要塑造一个这样的曹操形象?

教师乙:

现代人应该"锋芒毕露”还是“韬光养晦”?

写一篇不少于600字的议论文

对上述作业设计的相关分析,正确的是().

A.教师甲意在引导学生评析历史人物形象

B.教师乙意在帮助学生总结为人处世经验

C.两个作业设计都重点关注读写结合策略

D.两个作业设计都基于对课文的拓展延伸

13.阅读《大自然的语言》教学实录片段,按要求答题,

师:

科学小品文的作用是普及科学知识,所以非常注意语言的生动性,请大家看屏幕上的两个句子,比较课文原句与改句哪个好,可以和同学交流交流.(出示多媒体课件)

原句:

立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来,冰雪融化,草木萌发,各种花次第开放,再过两个月,燕子翩然归来.

改句:

立春过后,大地苏醒,冰雪都化了,草木萌发,各种花都开了,再过两个月,燕子回来了.(生讨论)

生:

原句好.例如,“苏醒” 运用拟人手法,写出了大地回春,生机勃物的景象师:

大地回春,万物复苏,“苏醒” 一词用得生动形象,生;“萌发”这个词写出了春天旺盛的生命力.

师:

“草木萌发”让我们联想到朱自清先生在《春》中写的一生:

”小草偷偷地从士里钻出来,嫩嫩的,绿绿的."师:

充满了生机和活力.

生:

“融化”比”都化了”好,“融化” 表现了冰雪逐渐消融的过程,

生:

“次第”用得好,“次第”是一个接一个的意思,写出了花儿竟相开放.

师:

正如朱自清先生写的一一“红的像.....火

生(齐) :

“粉的像霞 ,白的像雪.”

师:

“都开满了花赶趟儿,”

生:

“翩然”写出了燕子轻快敏捷的身姿,比“回来了”生动.师:

“次第”“翩然”这些词都比较典雅,更有表现力

师:

通过品味这几句话,可以看出,作者通过形象的拟人和典雅的用词,增添了文章的生动性,吸引力。

对上述教学实录片段的相关分析,正确的是( )

A.比较科学小品文与散文,使学生体会到科学小品文语言的准确性

B.比较“原句”与”改句”使学生体会到科学小品文语言的生动性

C.比较两篇课文的语言,意在让学生感爱到不同文章描摹的春天之美

D.讲解拟人和比喻,使学生领会修辞在不同文章中表达效果的差异性

14.阅读某教师“书信写作”的教学活动设计,按要求答题.

教学目标:

学习书信写作的基本格式,了解现代和古代的书信用语的特点,

活动一;学生阅读书信写作案例和解析材料,以小组为单位,梳理书信写作格式和用语的发展变化历程,小组分享学习成果,教师评论,总结,

活动二:

学生用现代书信用语和格式给孔子写一封信,装入信封,放在信箱里活动三:

学生从信箱里随机抽取一封信,阅读之后以孔子的身份,用古代书信用语和格式写一封回信.

活动四:

每位学生找到自己的回信者组成学习小组,将两封信作为学习材料,在对比分析后总结古今书信写作格式和用语的特点及异同.

对上述教学活动设计的相关分析,不恰当的是( )

A.活动一中应该加入系统的书信写作知识讲解

B.活动二和活动三为后续对比分析奠定了基础

C.活动四有助于学生获得书信写作的理性认识

D.四项活动说明教师重视培养学生的实践能力

15.阅读某教师关于语文综合性学习的教学反思片段,按要求答题.

综合性学习不是孤立的行为,不是学生一个人的活动,- -次好的活动都是教师、学生,家长乃至社会的情感沟通。

我们应该对丰富多彩的社会资源加以利用,为学生的实践活动提供丰富的情境,这次活动得到了家长们的大力支持、其中不仅包含了家长和学生的智慧,更包含了家长和学生的情感

综合性学习的作业还可以让学生之间进行合作,让学生和其他科目的老师合作,让学生和博物馆合作,当然,这不是为了合作而合作,而是因为很多工作靠一个人是做不了的,在这个时代,必须学会合作,

反思这次活动也有很多遗憾,比如很多过程性资料没有留存,没有充分利用网络等等,这也是我们今后要不断改进的.

对上述教学反思片段的相关分析,正确的是( )

A.增强综合性学习的实效应该留存过程性资料

B.实施综合性学习的教学必须进行小组的合作

C.综合性学习必须由学生自主向社会资源求助

D.凭教师个人的力量难以独立设计综合性学习

案例分析题

(本大题共3小题 第16题20分,第17题8分,第18题12分,共40分)

案例:

阅读某教师“从《社戏)到《故乡》看鲁迅”教学设计,完成第16题

问题:

16、

(1)评析“比较阅读"环节的作用。

(10分)

(2)评析"讨论续写”环节的目的。

(10分)

案例:

阅读某教师“从《社戏)到《故乡》看鲁迅”教学设计,完成第16

题

(复习导入)

上节课。

我们分析了《故乡》中的人物形象,知道了作者在刻画人物形象时,采用了对比的手法,本节课我们也借鉴这种手法,探究文章的主旨。

反映了辛亥革命前后农村破产、农民痛苦生活的现实;

同时深刻指出了由于受封建社会传统观念的影响,劳苦大众所受的精神上的束缚,造成纯真的人性的扭曲,造成人与人之间的冷漠、隔膜,表达了作者对现实的强烈不满和改造旧社会、创造新生活的强烈愿望。

(比较阅读)

少年闰土,给我们留下了深刻的印象,请同学们跟着老师一起回顾这段文字:

"深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜、其间有一个一二岁的少年,项带银圈,手捏一钢叉,向一匹猹尽力地刺去。

”读着这段优美的文字,我们眼前浮现出一个富有活力、充渴朝气的小英雄形象,说到少年,《社戏》中也描写了一群活泼可爱的少年,请大家比较《社戏》中的少年和《故乡》中的少年,找出他们的相似点。

年龄:

和“我”年龄相仿,十一二岁

生活环境:

离海边不远的偏僻的农村主旨,理解少年活泼美

生活状况:

无忧无虑

好和我的关系:

和“我”哥弟相称,与“我”建立了深厚的

通过比较,我们发现他们非常相似,我们可以把少年闰土>看成是《社戏》中那群少年中的一个。

他们都是“我”在故乡亲密无间的小伙伴,是充满阳光的、美好的少年。

(讨论续写)

当年的小闰土长大后,却变成了一个迟钝麻木的“木偶人”。

二十年后《社戏》中这群孩子在故乡见到“我”会是一志样的情量?

讨论:

二十年后,《社戏》中的孩子长大后会成为什么样的人?

续写:

想象二十年后"我”在故乡遇到其中一个孩子的情景,进行续写。

要求:

1、结合人物特点和时代背景;

2、写出人物的语言,外貌,动作的变化及"我”的感受;

3、150字左右。

(展示交流)

展示并说出自己续写的理由,其他同学补充评价,老师点评问题:

16、

(1)评析"比较阅读”环节的作用。

(10分)

(2)评析“讨论续写”环节的目的。

(10分)

2018下半年全国教师资格统考

初中语文试题答案

1.A[解析]朱自清《春》是白话散文,语言平白如话。

2.D[解析]此句描写的是月明风清的夏夜,展现了山村乡野特有的情趣。

3.D[解析]《威尼斯商人》是一部具有极大讽刺性的喜剧。

4.C[解析]最突出的是使用对比、讽刺的写法。

其他三部作品均使用了插叙。

5.A[解析]一鼓作=气中的“鼓”是名词作动词,意为“击鼓”。

6.B[解析]是范仲淹为重修岳阳楼而创作的一篇散文。

7.C[解析]题干中例句使用了拟人的修辞手法,只有C项使用了拟人。

8.D[解析]A理解错误,BC选项不符合新课标精神。

9.C[解析]其他选项不符合新课标精神。

10.A[解析]新课标指出:

随文学习基本的词汇、语法知识,用来帮助理解课文中的难点。

11.B[解析]新课标指出:

第一、第二、第三学段,要在每天的语文课中安排10分钟,教师指导下随堂练习,做到天天练。

12.D[解析]这两项作业都是基于课文的延伸。

13.B[解析]该教学片段就是围绕科学小品文的语文生动性来写的。

14.A[解析]系统知识见解不如学生自主探究科学有效。

15.A[解析]其他选项说法太绝对,与题干不符。

二、案例分析题

16.【答题要点】

(1)①比较阅读是深入研读中的一种重要形式,而深入研读是阅读教学过程中的核心环节,是实现教学目的的关键步骤,是对教学重点进行深入分析理解,促进听说读写全面发展的教学环节。

深入研读的目的是完成教学重难点、深入理解课文、揣摩妙点、品评人物、掌握写作技巧、激发情感等。

实现工具性与人文性的统-一,要求在尊重学生个性化解读的基础上促进全面素养的提升

②教师借鉴对比的方式来引导学生探究文章的主旨,通过将《故乡》中的少年闰土和《社戏》中的那群少年相比较,从年龄、生活环境、生活状况和我的关系和性格特征这五个方面分析比较,得出一系列的相同点,得出了结论:

他们是相似的,都是“我”在故乡亲密无间的小伙伴,是充满阳光、美好的少年。

③在此过程中,教师有效地调动了学生探求知识的欲望,学生自己对该问题进行了个性解读,学习了人物描写的方法,体味了人物塑造的妙处,对文章中的人物形成了自己独到、富有个性的认知,为日后的写作打下了良好的基础。

2)《社戏》和《故乡》是鲁迅笔下的两篇小说,小说是作者精心锤炼的,在学习鉴赏小说的过程中,除了细细品味文中运用的写作手法和人物形象之外,还需要以课内知识点为阅读基础,由课内延伸到课外等,从而拓展学生的知识视野,升华情感,进而全面提高学生的语文素养因此,本堂课的“讨论续写”环节主要的目的在于运用提问的方式启迪学生的思维;将儿时闰土长大后的变化,以及《社戏》中孩子未来的变化相结合进行提问讨论,不仅在合作中培养了学生对文学作品浓厚的阅读兴趣,还培养了良好的阅读习惯;讨论过后的续写环节充分促进了学生在学习过程中的读写结合,并且能够充分运用课堂中所学内容,如语言、动作描写等,引导学生发挥想象,在自己的理解讨论基础上进行续写。

三、教学设计题

19.

翻译:

一位老河兵听说了讲学家的观点,又笑着说:

“凡是落入河中的石头,都应当在河的上游寻找它。

正因为石头的性质坚硬沉重,沙的性质松软轻浮,水流不能冲走石头,水流反冲的力量,定在石头下 面迎水的地方侵蚀沙子形成坑洞。

越激越深,当坑洞延伸到石头底部的一半时,石头必定倾倒在坑洞中。

像这样再冲刷,石头又会再次转动,像这样不停地转动,于是反而逆流朝相反方向到上游去了。

到河的下游寻找石兽,本来就(显得)很疯狂,在石兽沉没的地方寻找它们,不是(显得)更疯狂了吗?

”,

20.

教学目标:

根据课标精神、教材及学情,我从知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观三个维度设定本课教学目标如下:

(1)借助课文注释和工具书,积累文言词汇,掌握古汉语的意义和用法。

(2)学习并运用浏览的方法,梳理寺僧、讲学家、老河兵失败和成功的原因,理解实践出真知的道理。

(3)通过合作、探究活动,体会文中层次清晰、语言简练的写作特色。

(4)逐步养成注重实际调查得出结论的习惯,防止主观臆断的不良倾向出现。

设计依据:

(1)课标精神:

《义务教育语文课程标准》提出:

诵读古代诗歌,阅读浅显文言文,能借助注释和工具书理解基本内容;注重积累,感悟和应用,提高自己的欣赏品味;课标意在强调引导学生掌握独立阅读文言文的方法,提升文言阅读能力,结合课标要求设定了目标

(2)教材内容及特点:

本单元学习浏览,《河中石兽》通过精炼语言、层次清晰地讲述了一则非常有教育意义的寓言故事,表达了作者对学者之类一知半解而又自以为是之人的嘲讽,亦告诉了人物认识事物需要全面深入地调查探究这一道理,因此设定教学目标2和目标3,引导学生学习浏览,体会主要内容及表达特点。

(3)学生情况

初中的学生思维活跃、情感丰富,他们的人生观、价值观正在形成过程中。

语文课要引导学生形成正确的人生观、价值观和良好习惯,因此教学这篇果文时,引导学生通过阅读,

感受实事求是的道理,因此设定教学目标

21.

教学目标:

学习并运用浏览的方法,梳理寺僧、讲学家、老河兵失败和成功的原因,理解实践出真知的道理。

教学过程:

一、导入新课

俗话说:

“没有调查,就没有发言权”。

有一一则故事记载,某土地庙前石兽因河岸崩塌掉入河中。

十多年后重修山门,寻找石兽,它却不在原落水处,也不在下游。

-位老兵说,应该在_上游寻找,依他的话,果然捞出了石兽。

石兽为什么会向上游“跑”呢?

今天我们来学习《河中石兽》一文,从中找出答案。

二、文言及背景知识

1.重点字

圮(

)募(

)金棹(

)小舟木柿(

) 曳(

)铁钯(

)

2.通假字

(1)曳铁钯 (“钯”通“耙”,平整土地用的农具)

3古今异义

(1)二十兽并沉焉(并,古义:

一起,今意,并列))

(2)阅十余岁(阅,古义经历;今意阅读)

(3)盖石性竖重〈盖,古义:

句首爰珸祠;今义:

有遮蔽作用的器物〉

4.词类活用

〈1〉棹数小舟 〈名司用为动词,划船〉

(2)暴涨〈动词用作名司,洪水)

(二)作者筒介

纪昀,字晓岚,清代学者、文学家,直隶献具〈今河北省献具)人。

晩年自号白云,乾隆年囘迸士。

他的著作有《阅微草堂笔记》他編撰的《四库全书》被称为文化史上的“万里长城”,对保存中国文化有很大的貢献。

《四库全书》分经、史、子、集。

(三)背景介绍

本文迭自《阅微草堂笔记》,是紀均晩年所作的一部文言文小鋭,題材以妖怪鬼狐为主,但于人事异聞、名物典故等也有记述,内容相当广泛。

洽州“老河兵”(巻十六),徽州“唐打猎”(巻十一)等故事,反映了劳动人民的正直、純朴和智慧,尤属佳品。

三、浏览故事,整体感知

浏览課文,回答以下问题:

1.在寻找石兽大问题上,庙僧和讲学家犯错误?

为什么只有老河兵提出了正确方法?

2.故事对石兽对位置对看法各是怎祥的?

理由是什么?

3.文中写了两次“笑”,你怎样理解其中的意味?

4.为什么寺僧与讲学家的看法是不对的,老河兵的方法是対的?

四、合作学习,探究寓意

1、这篇文章的寓意是什么?

答:

许多自然現象的发生往往有复杂的原因,我们不能只知其一,不知其二,就根据常情:

主观断。

应该正确分析,综合考虑,像文中的老河兵那样,既考虑石兽的比重,又正确分析水的冲力和石兽的相互作用,进而又分析这种相互作用产生对冲击力对河床形态对改变。

如此得到正确结论。

2、从这篇文章当中,你学到了什么?

答:

一是遇事不能主观推论,要实事求是;二是实践出真知;三是实践经验有时比书本知识更重要;四是遇事要动脑筋多想想,分析各方面因素,尽可能少闹只知其一,不知其二的笑话。

五、小结

这篇说理短文叙述了三种寻找河中石兽的看法好方法,告诉人们:

再深的理论,不能得到实践的证明,就不是真理;只有经得起实践检验的理论才是正确的。

同时还揭示了一个道理:

任何事物都不可“只知其然而不知其所以然”更不可主观臆断。

六作业

1.背诵全文。

2.运用实事求是的方法调查生活中的一件小事。

第40题和第41题题目缺失。

二、案例分析题

16.【答题要点】

(1)①比较阅读是深入研读中的一种重要形式,而深入研读是阅读教学过程中的核心环节,是实现教学目的的关键步骤,是对教学重点进行深入分析理解,促进中公教师提供听说读写全面发展的教学环节。

深入研读的目的是完成教学重难点、深入理解课文、揣摩妙点、品评人物、掌握写作技巧、激发情感等。

实现工具性与人文性的统一,要求在尊重学生个性化解读的基础上促进全面素养的提升。

②教师借鉴对比的方式来引导学生探究文章的主旨,通过将《故乡》中的少年闰土和《社戏》中的那群少年相比较,从年龄、生活环境、生活状况、和我的关系和性格特征中公教师提供这五个方面分析比较,得出一系列的相同点,得出了结论:

他们是相似的,都是“我”在故乡亲密无间的小伙伴,是充满阳光、美好的少年。

③在此过程中,教师有效地调动了学生探求知识的欲望,学生自己对该问题进行了个性解读,学习了人物描写的方法,体味了人物塑造的妙处,对文章中的人物形成了自己独到、富有个性的认知,为日后的写作打下了良好的基础。

(2)《社戏》和《故乡》是鲁迅笔下的两篇小说,小说是作者精心锤炼的,在学习鉴赏小说的过程中,除了细细品味文中运用的写作手法和人物形象之外,还需要以课内知识点为阅读基础,由课内延伸到课外等,从而拓展学生的知识视野,升华情感,进而全面提高学生的语文素养。

因此,本堂课的“讨论续写”环节主要的目的在于运用提问的方式启迪学生的思维;将儿时闰土长大后的变化,以及《社戏》中孩子未来的变化相结中公教师提供合进行提问讨论,不仅在合作中培养了学生对文学作品浓厚的阅读兴趣,还培养了良好的阅读习惯;讨论过后的续写环节充分促进了学生在学习过程中的读写结合,并且能够充分运用课堂中所学内容,如语言、动作描写等,引导学生发挥想象,在自己的理解讨论基础上进行续写。

总体而言,该环节提高了学生的语文素养,充分发挥学生的主观能动性,具有趣味性,也能增强阅读印象,最终促成学生良好的阅读品质的养成,为其终身学习奠定坚实的基础。

17.【答题要点】

错别字:

“恢心”的“恢”改为“灰心”,“做贯了”的“贯”改为“惯”。

病句:

尽管管仲做了什么,鲍叔牙总是理解他。

改为:

不管管仲做了什么,鲍叔牙总是理解他。

18.【答题要点】

缺点:

选材不够突出主旨,略有些不恰当。

改进建议:

该文标题为“阅读·真好”,文章所要表达的主题就要强调读书的意义,虽然写作时有分论点支持主题,但是选取的例子不是十分突出,在写具体的名人事例时并没有展开证明自己的分论点,解决自己困难,只是列举了事例,缺乏真情实感,需要选取贴合实际。

三、教学设计题

19.【答题要点】

“凡是沉在河中的石头,应当从上游寻找它们。

因为石头的特点是又硬又重,河沙的特点是又松又轻,水不能冲走石头,但水流的反冲力,一定会将石头底下迎着水流的地方冲刷成坑穴,石下的沙坑越冲越深,延伸到石头底面一半时,石头中公教师提供一定会栽倒在坑穴里。

照这样再次冲刷,石头又会再次向前翻转。

不停地翻转,于是石头反而逆流而上了。

到下游寻找石头,固然荒唐;在原地寻找它们,不是更荒唐吗?

”

20.【答题要点】

【教学目标】

1.通过浏览,掌握文言文基础知识,能说出文章的主要内容。

2.借助多媒体手段,理解文章中三类人物寻找石兽的方法及依据。

3.领会认识事物不能“只知其一,不知其二”的道理。

【确立依据】

①依据新课标要求:

“阅读浅显文言文,能借助注释和工具书理解基本内容,注重积累、感悟和运用”。

所以本课中公教师提供教学也以此为依据,侧重对学生文言基础知识的教学,以便学生了解文章内容,掌握阅读文言文的方法。

②单元介绍对教学作出了一定的指导:

本单元重点学习浏览,浏览作为语文学习的教学任务之一,有必要在课堂教学中进行有效的阅读训练,同时也要中公教师提供引导学生结合课文内容体会探求未知的可贵精神。

③本文的内容特点和学生的学习水平:

初一的学生刚刚正式接触文言文,对于文言知识的掌握相对薄弱。

同时,班级一共40人,人数较多,学习时学生精力易不集中公教师提供中,但仍对形象生动、形式多样的学习很有兴趣,所以在教学时可以借助多媒体手段辅助教学,使学生取得更好的学习效果。

21.【答题要点】

选择的教学目标:

借助多媒体手段,理解文章中三类人物寻找石兽的方法及依据。

教学过程:

(一)新课导入

纪晓岚逸闻趣事导入。

(二)整体感知

1.听录音示范朗读,标注停顿。

2.