寻找新世界材料在哪里.docx

《寻找新世界材料在哪里.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《寻找新世界材料在哪里.docx(14页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

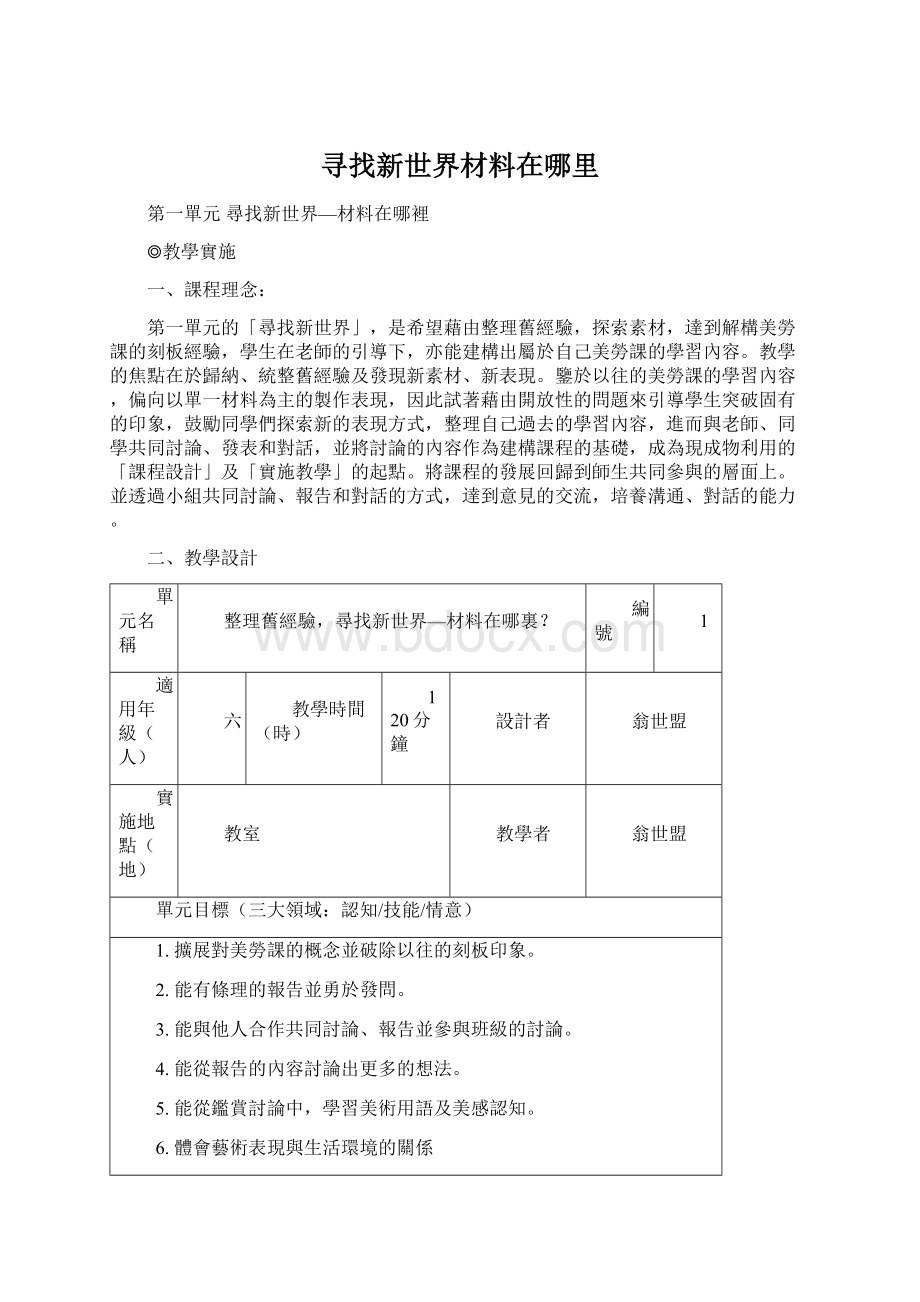

寻找新世界材料在哪里

第一單元尋找新世界—材料在哪裡

◎教學實施

一、課程理念:

第一單元的「尋找新世界」,是希望藉由整理舊經驗,探索素材,達到解構美勞課的刻板經驗,學生在老師的引導下,亦能建構出屬於自己美勞課的學習內容。

教學的焦點在於歸納、統整舊經驗及發現新素材、新表現。

鑒於以往的美勞課的學習內容,偏向以單一材料為主的製作表現,因此試著藉由開放性的問題來引導學生突破固有的印象,鼓勵同學們探索新的表現方式,整理自己過去的學習內容,進而與老師、同學共同討論、發表和對話,並將討論的內容作為建構課程的基礎,成為現成物利用的「課程設計」及「實施教學」的起點。

將課程的發展回歸到師生共同參與的層面上。

並透過小組共同討論、報告和對話的方式,達到意見的交流,培養溝通、對話的能力。

二、教學設計

單元名稱

整理舊經驗,尋找新世界—材料在哪裏?

編號

1

適用年級(人)

六

教學時間(時)

120分鐘

設計者

翁世盟

實施地點(地)

教室

教學者

翁世盟

單元目標(三大領域:

認知/技能/情意)

1.擴展對美勞課的概念並破除以往的刻板印象。

2.能有條理的報告並勇於發問。

3.能與他人合作共同討論、報告並參與班級的討論。

4.能從報告的內容討論出更多的想法。

5.能從鑑賞討論中,學習美術用語及美感認知。

6.體會藝術表現與生活環境的關係

教學準備

教學策略

評量方式

自黏便條紙

各類藝術書籍

藍、黑壁報紙各一張

鵝頸式投影機、電視

問卷(如附錄二)

1.小組共同討論

2.報告發表

3.老師講述

4.問思教學

1.觀察討論情形

2.報告內容及表達用語是否清楚。

3.是否參與對話。

4.問卷內容

5.鑑賞作品時的發言

教學過程

上課前依志願分組,每三至四人一組。

1.全班共同討論一~六年級美勞課中,曾經使用過的材料及表現出的作品。

將內容寫在自黏便條紙上,並貼在黑板的海報紙上(以問題分二個區域)

2.歸納統整後與同學們就表現的形式及內容上做分析、討論。

3.分組討論活動

討論題目:

A.除了製作作品外,還有那些活動是和美勞課相關的呢?

B.除了以前使用過的材料,還有那些材料可用來表現自己的想法?

這些材料如何來使用?

4.小組討論並填寫問卷(附錄二)後上台報告,並接受其他同學提問,再回答問題。

5.老師歸納、統整報告內容。

6.選擇與報告內容相關之當代藝術表現作品或活動,以為印證並延伸學習內容。

7.鑑賞當代藝術作品。

8.從報告內容中,討論形成下次上課內容。

◎觀察與省思

一、觀察描述:

老師首先告訴大家:

我們上了六年的美勞課,應該回顧及歸納以往的經驗,有多少內容是我們曾經學習過的?

還有什麼樣的內容是我們可以學習的?

如果上美勞課,大家都不用帶工具和材料的話,可以如何來進行?

老師發給大家自黏式便條紙後,討論活動便開始進行。

因為上課前曾告知大家,本週不用帶任何美勞用具,只需要大家先分組(3-4人1組),因此,一上課,同學們皆帶著納悶、狐疑的眼光看著我,「今天要做什麼呢?

」,沒有工具和材料的美勞課要如何進行?

討論活動開始進行後,教室內頓時熱鬧起來了,有些同學迅速地將寫好的內容貼在黑板上的海報紙,老師提醒大家,如果答案一樣的要覆蓋上原有的便條紙,此舉一方面讓內容不會重複,一方面讓兒童進一步去思考未被提出的經驗。

老師歸納統整後,與同學們就表現的形式和內容做分析和討論。

進行分組討論活動時,大部分的同學皆已在課前分好組,但二位人際關係不佳的男生,(S2、S3)未能加入任何一組,再老師出面請A5及A2二組接納他們一起參與,才獲得解決。

討論過程中,總有些戲謔的表現方法被提出,而在教室內造成哄堂大笑。

S10:

大家一起摳鼻屎,而後排成一條項鍊,可不可以也算美勞作品?

由於要求同一組皆要上台報告,因此,討論氣氛很熱烈。

教室秩序有點亂。

分組上台報告時,反而都安靜下來了,連平常愛說話的同學,都靜心聆聽,或許大家害怕上台報告和被問問題。

S2:

老師,我可不可以不要上台?

(每有一組上台,便問一次)

Errickson:

討論的短暫片段,是「秩序和混亂的為小界線」

雖然是美勞課,但仍然教導上台報告時應有的禮節,從問候語、介紹組員、報告內容到點名提問者和回答問題,要求表達清楚、針對問題回答。

除了主要報告者外,其他組員亦可補充回答。

讓共同討論報告的合作學習型態能打下良好基礎,也為未來課程與教學之用。

在本單元的教學活動,歸納出下列三點特色:

1.針對學生的報告內容,老師選取符合同學們討論及想像的藝術作品來印證其想法。

教師似乎在課前便已相當熟悉這些書籍內容如:

【巴魯巴—和小朋友談現代藝術(吳瑪俐,民81)、和想像一起跳舞(陸蓉之、張嬋如,民83)、地景藝術(李美蓉譯,民85)、拼貼藝術之歷史(傅嘉輝譯,民81)、物體藝術(吳瑪俐譯,民80)等】,因此教師一面聽取小朋友的報告一面便著手翻閱這些書籍,選擇適當的作品準備於下節課時,與小朋友的報告內容做對照,將選取的作品頁以便條紙夾頁,並於紙上註明組別及與作品對照的報告內容,以便於下節課能流暢的進行教學。

2.在鑑賞當代藝術作品時,教師針對作品以故事性方式來介紹,教易吸引同學注意,並在介紹時帶入作品的特點及意涵,可為知性與感性兼具。

每一件作品在簡要介紹後,再進一步詢問同學們的看法,引導同學們從自己的經驗和想像來理解及詮釋作品。

在鑑賞史波利的作品「季斯卡的午餐」時,有同學便提出(S21):

「吃飯」真沒想到也可以成為一件作品。

每次吃完晚飯,幫媽媽收拾碗筷,我都要面對整桌子的餐具傷腦筋,要是能學作者都將餐具黏在桌上就好了。

S16:

每天吃完飯,從沒有像今天這麼用心且清晰地看吃完飯的餐桌,看著看著,它給了我非常深刻的印象,這件作品中黑色的餐桌,使得這些餐具更加顯出它們的特色,在專心看時便發現它們是如此吸引人。

今天回家後,我也會仔細的看看我們家吃完飯的餐桌樣子。

3.教師歸納同學的報告內容,提出幾個在報告內容中普遍被提到的表現方式,做為同學們討論下次上課的內容。

由於排列、堆疊、組合讓大家最感興趣,因此便以教室內現成可得的材料的排列、組合做為下一次上課的內容。

有同學問:

那要帶什麼材料呢?

教師回答:

材料就在你身邊,什麼東西也不用帶。

二、教學結果分析:

(一)、學生的想法和具創意的做法是在討論互動中形成的。

討論是較具探索性的,而很多想法,是在討論表出的過程中,已漸漸地被想出來的(ElinorOchs)。

在小組共同討論中,許多原來不被注意或習而不察的材料或想法、視覺經驗,在相互的探索交流激盪中產生。

「注意」是「個體對情境中的眾多刺激,只選擇一個或一部份去反應,從而獲得知覺經驗的心理活動」(張春興,民78),當小組在開放情境中的討論結果,引用為與實際藝術表現的作品對照,那種獲得肯定及吸引他們注意的強度是相當大的,而後針對作品的鑑賞與討論便更加熱烈了。

(二)討論與美勞課相關的內容,結果呈現出多樣的想法。

歸納統整第一個分組討論題目的問題,得到下表:

題目

組別

除了以往的製作作品外,還有哪些活動是和美勞課相關的呢?

A1

(S16、S20、S8、S19)

設計、人的打扮、室內的裝潢擺設新、欣賞美術、音樂、想像。

A2

(S1、S3、S8、S9、S10)

想像、表演、任何事,只要你想把它變成藝術作品。

A3

(S5、S7、S14、S15、S21)

享受、體會大自然的美、感覺書中的美、欣賞別人的作品。

A4

(S17、S18、S9、S21、S22)

人體刺青或在人體上繪畫、組合各種模型、蓋建築物、雕刻神像。

A5

(S4、S2、S10、S11、S6)

穿衣服打扮、人體彩繪、欣賞植物之美、欣賞美麗的自然風景、欣賞建築物的特色。

如果以現行美勞科課程標準(民82)的三大領域來歸納,則

在表現領域上有:

設計、雕刻神像、人體彩繪、表演等。

在審美領域上有:

欣賞植物之美、欣賞建築物及自然景色等。

在生活實踐上有:

任何事,只要你想把它變成藝術作品。

(三)不同的想法,在討論、報告、對話的過程中被開啟。

從下表中,對第二個問題討論結果的歸納,可以看出學生們想像的多樣、活潑和創意的湧現。

題目

組別

除了使用過的材料,還有哪些材料可用來表現自己的想法?

這些材料如何來使用?

A1

1.櫃子、桌椅等:

可組合成塑像。

2.廢紙:

廢物利用「撕貼」、排列。

3.寶特瓶、鋁罐:

刻、種花草。

4.植物:

植物之美,葉和樹可做裝飾、壓花、插花。

5.貝殼、果實:

排列、做物品的裝飾。

6.衣服、布:

穿是一種藝術、拼貼組合、包裝。

7.頭髮、髮飾:

在頭髮上用髮飾裝飾、利用頭髮作造型。

8.食物:

可排列組合成各同的變化、色彩和造型上的變化。

9.教室:

改變、裝飾、佈置區隔。

10.石頭:

排列、雕刻。

11.文具用品:

排列、堆疊。

12.手、腳:

印。

13.盒子:

扭曲變形、刻、壓。

14.冰:

冰雕。

15.沙:

沙畫、放入瓶中、沙雕。

A2

1.將眼前所看見的任何事(大自然)轉化為自己的作品。

2.插花:

可拿筆、樹枝等物品替代。

3.利用頭髮染上各種顏色,印出各種造型。

4.各種種子組合排列。

5.壓花。

6.壓克力拼貼、組合。

7.水果拼盤。

8.碎玻璃拼貼。

9.人拓、魚拓、葉拓,各種不同材料的拓印。

A3

1.廢紙撕貼。

2.利用寶特瓶、養樂多罐組合。

3.刻蔬果、(印)而後加以組合成各種造型、圖等。

4.樹葉拓印。

5.利用自己的手腳來拓印。

6.利用一些食物、麵食,煮過的和未煮過的黏貼成畫。

7.碎布拼貼。

8.橡皮筋的組合:

剪成線條、成幾何形狀。

A4

1.天然樹葉子黏成面具。

2.廢物利用:

作成玩具。

3.書本疊成城堡。

4.鋁罐組成樂器

5.頭髮黏成毛衣

6.石頭堆成塑像。

7.水灑在大的空地上,形成各種形狀。

8.桌子、椅子疊成迷宮。

9.布:

用來包裝、覆蓋。

10.燈光用來嚇人、製造各種氣氛

11.風扇旋轉可組成機器人的頭。

A5

1.廢物利用。

2.用日常生活用品來製作(例如衣服、椅子、盒子、箱子、雨傘、破布、底片…等)

3.用大自然材料(如枝、葉、石頭…等)的東西來做。

4.用動物身上的東西。

(四)從討論報告的內容中,找出與之相關的當代藝術作品,讓學生大感受到肯定。

從每一組中,選擇一張與報告內容相關性較強的作品,作為鑑賞的內容,非常地吸引學生注意,似乎自己天馬行空的想像或戲謔式的討論內容竟然被實現了,「那眼神專注而發亮」。

(五)本單元「尋找新世界—材料在哪裡」介紹之藝術家作品

本單元挑選之藝術作品是從「小組共同討論報告」的內容中,選取與內容相關的作品,作為印證和對照,讓小朋友的想像或經驗的整理,有一具體的形象或觀念的作品呈現,雖然不一定和當時小組報告的內容是相符合的,但這一建立想像與實在的關係的過程可讓同學們更加正視自己的討論,並更進一步地注意到討論的內容與作品間的關係,而認真的參與討論及用心的觀看作品。

增進學生想像的內容與不同文化內容的對話。

序號

作者

作品名稱

作品特色

形式材質

與小組討論之內容對照

附註

1.

大衛麥克

(DavidMach)

間不容髮

(Ahair’sbreadth)

(作品1)

作者使用不計其數的書、雜誌,一本接一本極精密、緊湊地堆積成高及美術館屋頂巍峨聳峙的五大圓柱,其形狀很像歐洲大建築物內的大理石柱。

其主要內涵在表達我們這個建立在大量印刷文字的文明社會,隨時都有解構的危險,作者警告我們,我們是存活在一個岌岌可危、間不容髮的假象世界裡(施並錫,民87)

裝置藝術書籍、雜誌

A4-3:

書本疊成城堡

A4-3:

指A4小組報告內容的第三點

2.

克里斯多

(Christo)

綑包海岸

(作品2)

在高八十呎的峭壁連續綑包長達一哩。

包綑後,砂岩的顏色及質感奇妙地擴散,風的吹動使布膨脹,並產生漣漪,經由此動感,該作品讓人產生一種原始生活的聯想。

(亞倫.馬卡洛夫,民59)--引自「地景藝術」,民85,頁31。

地景藝術繩索、聚乙烯布

A4-9:

用布來包裝、覆蓋的遊戲。

3.

浩斯曼

藝術批評家(作品3)

看到一個頭重腳輕的人,拿著一支很長的筆,好像印地安人攻擊人或動物時用的矛。

一看就知道,這個人的頭是從另一張照片剪下來的,他的額頭上有郵票和鞋子,兩隻凶神般的紅眼睛,一張奇大無比的嘴,好像在罵人。

(吳瑪俐,民80)

拼貼(圖片的重新組合)報紙、雜誌。

A1-2:

利用廢紙來撕貼(拼貼)排列。

4.

阿爾曼

自戰聖中歸來(作品4)

一堆各式各樣的鎖,形狀五花八門、有圓有方,有長有短、棕色、紅色、綠色、新舊不一。

平常我們都把「鎖」當同樣的東西看待,但作者找出它們不同的面貌給我們看。

題目「自聖戰歸來」好像在安慰這些勞苦功高,為人們服務的鎖當它們壞了,不能再用時,往往就隨便被扔掉,但作者卻更珍惜它們,使他們獲得永恆的生命。

(吳瑪俐,民80)

排列、組合

鎖

A5-2:

用日常生活用品來製作表現

5

克雷格

(不詳)

(作品5)

把日常生活中,隨地撿拾的塑膠品,依色彩分類組合成有趣的圖案。

因為這些塑膠品各式各樣的造型,使圖案更富變化和趣味。

(吳瑪俐,民80)

排列與組合,塑膠品

A5-1:

廢物利用

6

史波利

季斯卡的午餐(作品6)

像我們吃完飯,杯盤狼藉的樣子,桌子有果皮的碎屑,剩餘的食物,作者覺得這種偶然形成的秩序,很有趣。

於是他拿起黏漿,一一把東西黏在它所在的位置上。

把偶然的現象固定不來,成為永恆留下記憶。

(吳瑪俐,民80)

裝置藝術,杯、盤、刀、叉、食物等現成物

A1-8:

食物:

可排列、組長成各種不同的變化。

7

阿爾欽博第

人物頭像(作品7)

用水果、蔬菜等食物去組合成一個人的樣子。

繪畫

A2-7:

水果的拼盤,排列組合

8

侯宜人

在樹上的陰影

(作品8)

利用枯枝綑紮,結合在樹上,形成像巢穴或蟻窩一樣的造型,在陽光的照射下,在紅磚牆上形成與外在環境緊密結合的陰影。

環境藝術,樹枝、自然環境

A5-3:

用大自然的材料(如枝、葉、石頭…等)的東西來做。

9

李銘盛

人(作品9)

以「人」形的樹枝,在地面上排起人陣,在風吹雨打後,人陣就會不見了。

環境藝術,枯樹枝、自然環境

A5-3:

用大自然的材料(如枝、葉、石頭…等)的東西來做。

三、省思與改進

1.在報告方式及態度禮節的指導上可以與國語課或其他相關的課程結合,學生較能掌握要點。

2.學生的問卷填妥後,如能將其製成投影片,在報告中投影出來,有助於在報告時全班同學的理解、討論和對話。

3.準備的書籍上的作品,藉鵝頸式投影機放映在電視機螢幕上,畫面較小,如能間隔一週再進行第三節課的教學,而在這一週中蒐集作品拍攝成幻燈片來進行教學,作品的畫面效果更佳,學生在鑑賞及討論作品時亦會較深入和有更清晰的表達。

4.針對作品的討論,是以全班共同討論進行,如果改以分組的方式,針對作品鑑賞後填寫問卷再報告,學習的面相是否會更豐富。

(兼顧到認知、技能、情意)

5.以什麼樣的方式來認識當代藝術及其在藝術或文化上的精神,是在課程設計前研究者一直不斷自省的問題。

若直接從藝術發展的脈絡及內容來介紹,可能會流於艱深且陷入無法獲得學生理解的困境。

因此,藉由舊經驗的整理,來想像及建構新內容。

由於現成材料的特性是材料來自於生活環境中,因此,材料本身便承載著多重的涵意,學生的操作及探索,是體驗材料多種可能性的方式,而後再經詮釋與討論的過程,使完成的作品的豐富面貌得以被發現或認識,再近一步的與藝術家作品對照,更使得「反省性」的經驗獲得更深和更廣的擴展,而建構出個人的學習經驗,獲得內在成長、習得當代藝術涵養。