全国百强校甘肃省兰州市第一中学学年高一下学期期末考试语文试题.docx

《全国百强校甘肃省兰州市第一中学学年高一下学期期末考试语文试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全国百强校甘肃省兰州市第一中学学年高一下学期期末考试语文试题.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

全国百强校甘肃省兰州市第一中学学年高一下学期期末考试语文试题

绝密★启用前

【全国百强校】甘肃省兰州市第一中学2016-2017学年高一下学期期末考试语文试题

试卷副标题

考试范围:

xxx;考试时间:

33分钟;命题人:

xxx

学校:

___________姓名:

___________班级:

___________考号:

___________

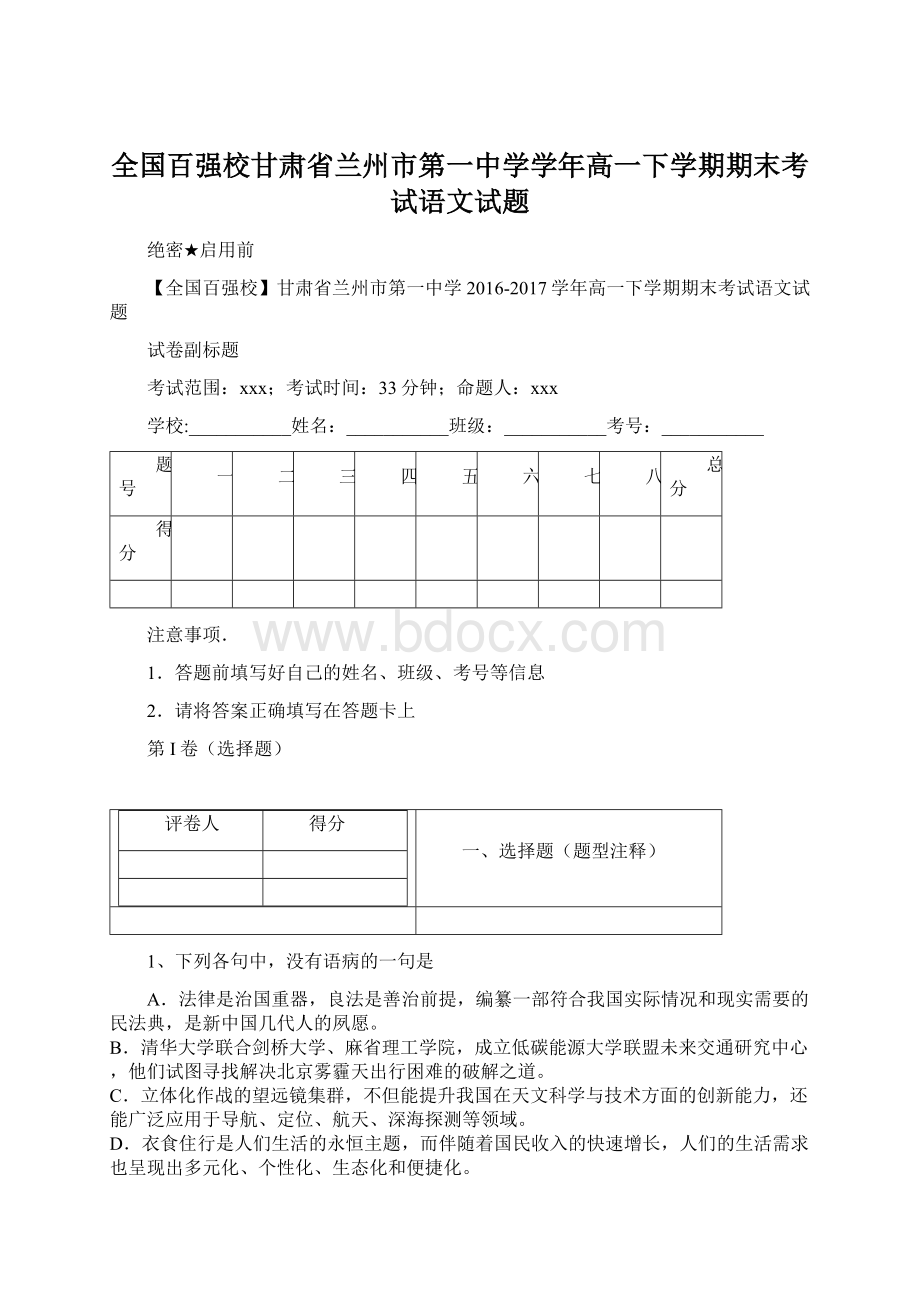

题号

一

二

三

四

五

六

七

八

总分

得分

注意事项.

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

评卷人

得分

一、选择题(题型注释)

1、下列各句中,没有语病的一句是

A.法律是治国重器,良法是善治前提,编纂一部符合我国实际情况和现实需要的民法典,是新中国几代人的夙愿。

B.清华大学联合剑桥大学、麻省理工学院,成立低碳能源大学联盟未来交通研究中心,他们试图寻找解决北京雾霾天出行困难的破解之道。

C.立体化作战的望远镜集群,不但能提升我国在天文科学与技术方面的创新能力,还能广泛应用于导航、定位、航天、深海探测等领域。

D.衣食住行是人们生活的永恒主题,而伴随着国民收入的快速增长,人们的生活需求也呈现出多元化、个性化、生态化和便捷化。

2、下列各句中加点成语的使用,全部都不正确的一项是

①高尚的道德能够产生强大的感召力,领导干部作为人民的公仆,应当也必须是道德的楷模,这样才能上行下效,促进社会和谐发展。

②一个国家需要的是有远大理想、有创造激情、有头脑且精神高扬的国民,而不是拾人牙慧、思想浅薄、斤斤于物质生活和低级趣味的民众。

③老人都希望度过一个完美的桑榆晚景,但现阶段中国的许多老人的现实却并非如此,子女为生计四处奔波,无暇顾及老人,“空巢”现象较为普遍。

④在那片带有原始神秘色彩的绝崖峭壁上,一条条悬泉飞瀑,从万仞峰顶倾泻而下,发出瓦釜雷鸣般的巨响。

⑤新的课程改革鼓励中小学分层教学,这一举措将改变以往班级学生固定化模式,有利于彻底解决当前有教无类的教育问题。

⑥学习中国古典小说时我们不禁感喟:

面对伟大的作家罗贯中、吴承恩、蒲松龄、曹雪芹等,如今的作家为什么只能望其项背?

A.①②④ B.③④⑤ C.②③⑥ D.④⑤⑥

第II卷(非选择题)

评卷人

得分

二、(题型注释)

3、填入下面文段空白处的词语,最恰当的一组是

大学综合排名存在难以避免的不合理性, ① 与大学办学质量水平密切相关的校园历史文化积淀、教学管理、学生工作 ② 后勤服务等等,都难以通过显性的数据来表达,具有特别重要性的教学质量 ③ 难以量化。

④ ,一些所谓综合实力排行,并不能真正反映大学的水平, ⑤ 其价值和 ⑥ 学校的借鉴意义也不如学科排名。

①

②

③

④

⑤

⑥

A

究竟

乃至

/

因为

/

对于

B

究竟

甚至

非常

/

同时

对

C

毕竟

乃至

也

因此

/

对于

D

毕竟

甚至

也

然而

同样

关于

A.A B.B C.C D.D

评卷人

得分

三、语言表达(题型注释)

4、在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。

每处不超过l5个字。

中国自古不乏爱好美食的文人,①__________________。

因为孟子说过“君子远庖厨”,品鉴美食是件风雅事,文人爱好做饭就未免失身份,苏轼偏不在乎,②__________________,还极爱下厨房,以大胆的创意和实践精神,③__________________。

诸如“东坡鱼”“东坡肘子”“东坡羹”“东坡豆腐”等,这些名菜和他流传至今的诗词文章一样“脍炙人口”,其中最著名的要属“东坡肉”。

评卷人

得分

四、现代文阅读(题型注释)

阅读下面的文字,完成下面小题。

杜牧的江南

余显斌

①江南,是杜牧的。

②没有杜牧,江南,该是何等寂寞?

就如淋沥的细雨中,没有油纸伞的古朴,从而缺乏一种古诗的典雅;就如长长的小巷里,没有一架紫藤萝,从而缺乏一种绿意荡漾的清新;就如断桥边,没有如烟的细柳,从而缺乏一种吴侬软语的娇媚。

③江南,是幸运的,在长久的沉寂之后,迎来了青衣飘飘的杜牧。

④江南女儿,也是幸运的,在长久的冷寂之后,又重现了青春的颜色。

⑤那时的江南,一定是寂寞得很久了,寂寞得连西湖的水也泛不起一点涟漪。

那时的江南,已经没有了丝毫的浪漫,江南采莲的曲子,已经凋谢在寒冷的池塘里;吴越争霸的战鼓,已半入江风半入云,渺茫难寻了。

至于西施浣衣的样子,已经在传说中流向岁月的天尽头,白云的深影里。

当然,包括当年的丝竹,当年的歌舞,当年的风流潇洒,都已经如周郎的微笑,隐入历史的硝烟中。

⑥江南,太寂寞了,寂寞成一池浮萍,连红叶也舞不起一点声音。

⑦就在这时,杜牧来了,在清明时节前后,嫩草如诗的日子里,一匹马,一身长衫,外带一支笔,踢踢跶跶走过丝雨江南,走过杏花如雪的江南,走过四百八十寺的江南,举一举杏花村的佳酿,饮醉了清明时节,饮醉了自己,也饮醉了唐诗。

⑧醉后不知故乡远,错把江南做故乡。

⑨从此,江南,收容了一颗漂泊的诗魂,也收容下一片灵秀,一片浪漫。

⑩在江南行走,杜牧一定是风神潇洒志气昂扬的,因为,他终于寻到了自己心中美的极致,诗的栖息地。

在江南,杜牧一定是心情舒展眉宇青葱的,因为,长久的失落后,他找到了心灵的归宿和安慰。

⑪二十四桥的夜晚,月光如昼,桂香如梦。

秋来的江南,依然山温水软,草木含春。

“二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫?

”江南,就适宜于洒脱地生活,诗意地游走。

小杜,深得江南三味。

⑫春风十里,柳丝飘飘,有哪一缕春风,美得过江南?

有哪一处女儿,轻浅一笑,婉约过江南?

⑬多少人啊,走过江南?

但匆匆的脚步,踏过满地红尘,能领略“烟笼寒水月笼沙”的婉约?

能体会到“春风十里扬州路,卷上珠帘总不如”的繁华?

能领略“村连三峡暮云起,潮送九江寒雨来”的神妙?

只有杜牧,一身长衫,飘飘地走过江南山水,把自己的欢笑,自己的歌吟,留给江南,留给江南的天空和湖面,还有山水楼台。

同时,也把江南留给岁月。

⑭在烟水渺茫的江岸,在细柳如眉的亭旁,总有风吹过,总是有诗人的脚步走过,这些,江南记得,竖行的方块文字也记得。

⑮当诗人漫步江南时,多少丝管,多少弦竹,在夜月下悠扬;多少忧伤,让一个沉沦历史的书生,怆然泪下。

⑯不是爱风流,似被红尘误。

⑰诗人并不想隐居入江南山水,诗人并不想在二十四桥的箫音中沉醉。

“江南好烟月,门系钓鱼船”“霜叶红如二月花”,这些美妙,也不能让诗人沉醉。

所有的音乐,所有的云烟风月,并没有遮住诗人的眼睛。

⑱诗人站在高山上,站在红楼上,日日凝目而视,翘首企盼,在等待着一个时代的到来,等待着万民欢乐的和谐盛世到来,“清时有味是无能,闲爱孤云静爱僧。

欲把一麾江海去,乐游原上望昭陵”。

诗人总是心有不甘,在晚唐的夕阳残照中,遥望着太宗所开创的盛世,万民同乐,百国来朝。

可是,诗人失望了,心冷了。

天边,夕阳西下,一片暗影茫然。

⑲在一声长叹中,诗人走入江南。

⑳所有的肮脏,所有的红尘,与江南山水,与江南儿女相比,是如此不堪,如此肮脏。

㉑“繁华事散逐香尘,流水无情草自春。

”诗人轻轻叹息一声,定格在江南的烟雨中,静静地观看着,看“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风”的美丽;看“深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风”轻歌曼舞;看江南儿女在月夜里一把凉扇,笑扑流萤的娇憨情态;看扬州烟水,秦淮月光。

㉒江南,安慰着诗人。

㉓人,沉醉于江南。

(选自《文苑(经典美文)》2012年第2期,有改动)

5、下列对文章相关内容和艺术手法的分析鉴赏,不正确的两项是

A.文章第②段,运用排比、对比的手法,指出没有杜牧,江南风景就少了特有的情趣韵味,从而强调了杜牧对于江南的意义。

B.文章前六段多次写到江南的“寂寞”,然后在第⑦段中笔锋一转,“就在这时,杜牧来了”,用反衬的手法写杜牧给江南美景带来了神韵。

“寂寞”指的是当时扬州的萧条。

C.文章第⑫⑬段用了多个问句,赞美只有杜牧才能写出这样美丽的描绘江南的诗句。

D.“在一声长叹中,诗人走入江南”,指的是杜牧虽有报国之心,但因为盼不到国家重振声威,他只能沉醉于江南美景,以此来慰藉痛苦失望的灵魂。

E.文章多用排比句和整句,语言风格典雅婉约,与江南美景和杜牧诗和谐统一,给人以美的享受。

6、全文多处引用、化用杜牧的诗句,请简要分析这样写的作用。

7、作者为什么说“江南,是杜牧的”?

请结合自己读文的感受加以分析。

阅读下面的文字,完成小题。

中国文学史的本与末

鲁迅先生在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》中指出“用近代的文学眼光来看,曹丕的一个时代可说是‘文学的自觉时代’”,其本意为嘲讽新月派与创造社“为艺术而艺术”的文学主张,孰料有人据此提出“魏晋文学自觉说”。

中国古代文学自产生就自觉担负起传承道义的社会教化重任,“魏晋文学自觉说”乃至“文学的自觉”并不适宜用来描述中国古代文学的发展历程。

中国古代“文学”的内涵虽然有一个不断演变的过程,新的文体也不断涌现,但正如曹丕《典论•论文》所说:

“文本同而末异。

”言志载道的传统是“本”,具体文体和文辞的变化是“末”,根本点并没有发生过动摇。

近代以前,中国文人的主要学习及研究对象是经史、诸子、辞赋等著作,但20世纪以来,中国受西方文学观念尤其是19世纪初法国女作家斯达尔夫人《论文学》的影响,认为文学的特质为抒情性、形象性与典型性。

照此标准,中国古代文学经典如六经、诸子就不是文学,至多含有文学因素,中国古代文学研究者更侧重符合西洋近代文学分类的诗歌、小说、戏曲等文学种类的研究,这种现象限制了学者研究的范围,破坏了中国文学历时三千年的完整性和包容道统价值的深刻性。

这种典型的西方中心主义的文学观是对中国古代文学及其价值的否定。

探讨中国文学史,不能背离与古代文学共生共长的学术传统,更不能失去对传统的敬畏。

若将六经、诸子等以原道载道为价值追求、引导社会向善为终极目标的著作从中国文学史中剥离,中国文学将失去自身特色,中国文学研究将不具有完整性。

在斯达尔夫人《论文学》之前的欧洲,文学观念也包含了修辞学、诗歌、历史、哲学和宗教等复杂内容,并非仅限于在虚构意义上。

斯达尔夫人的文学观既不适用于中国古代文学,也不能涵盖19世纪以前的西方文学。

有学者提出要兼容并包,汇通中西,但我们的“兼容并包”应有选择性,“汇通中西”应坚持立足中国文学本位。

有责任的当代学人并非一味排斥西方文学观念,而是在披沙拣金、去粗取精的过程之后,借鉴吸收其中契合中国实际的文学观念。

倡“魏晋文学自觉说”者多以曹丕《典论•论文》之“诗赋欲丽”为据,认为魏晋时期文学从政治、教化和社会责任感的束缚中挣脱,重视表现个人情感。

对艺术审美性有了自觉追求。

事实上“文学的自觉”这一概念并不适合中国文学的实际状况,中国文学自产生起就有自身的审美标准与价值追求,体现在两个方面:

一是言说目的很明确,即言志载道;二是先秦文学已对文辞之美有深刻认识并自觉追求。

《文心雕龙•宗经》说六经“辞约而旨丰,事近而喻远”的叙述特点,说的就是六经的审美价值。

《左传•襄公二十五年》引孔子之言曰:

“《志》有之:

‘言以足志,文以足言。

’不言,谁知其志?

言之无文,行而不远。

”钱基博《中国文学史》说“孔子以前,有言有文,直言者谓之言,修辞者谓之文”,足见孔子之前中国文学已有建言修辞的良好传统。

中国古代文学包括魏晋南北朝文学从未有过“为艺术而艺术”的时代,曹丕对文章“经国之大业,不朽之盛事”的评价与《左传》所载的“三不朽”思想一致,都表达了建功立业、名垂后世的终极人生理想。

陆机《文赋》最早系统地探讨文学创作的问题,他将文学的根本目的归结到载道教化一途。

在中国文学发展史上,绝大多数时代的绝大部分文人都能始终将明德、载道与经世致用作为首要目的,这一社会价值被历代作者和读者共同认可。

研究中国文学史,描述中国文学的发展历程,就不能否定中国文学发展演变的这个根本特征。

(有删改)

8、下列对“中国文学史的本与末”的理解和分析,不符合原文意思的一项是

A.中国古代文学自产生就自觉担负起传承道义的社会教化重任,用“魏晋文学自觉说”乃至“文学的自觉”等来描述中国古代文学的发展历程就忽视了中国文学的“本”。

B.中国古代文学的内涵虽然有一个不断演变的过程,新的文体也不断涌现,但根本点并没以发生过动摇:

言志载道的传统是“本”,具体文体和文辞的变化是“末”。

C.研究中国文学史,不能将六经、诸子等以原道载道为价值追求、引导社会向善为终极目标的著作排除在外,否则中国文学将失去自身特色,中国文学研究将不具有完整性。

D.在中国文学发展史上,除了魏晋时期文学从政治、教化和社会责任感的束缚中挣脱出来,绝大多数时代的绝大部分文人都能始终将明德、载道与经世致用作为首要目的。

9、下列理解和分析,不符合原文意思的一项是

A.描述中国古代文学的发展历程,要坚持自己的标准,不能用西方中心主义的文学观来否定中国古代文学及其价值。

B.20世纪以来,中国古代文学研究者受西方文学观念影响,更侧重于研究具有抒情性、形象性与典型性的诗歌、小说、戏曲等文学种类。

C.在学习、借鉴西方的文学观念时,只要坚持“兼容并包,汇通中西”的原则,就能保持中国文学的自身特色和完整性。

D.研究中国文学史,不能背离古代文学生长的学术传统,不能失去对传统的敬畏,不能否定中国文学发展演变的根本特征。

10、根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是

A.新月派与创造社受西方文学观念的影响提出“为艺术而艺术”的文学主张,没有立足中国文学本位,破坏了中国文学历时三千年的完整性和包容道统价值的深刻性。

B.近代以前,中国古代文学经典包含经史、诸子、辞赋等著作,这和19世纪之前的欧洲的文学也包含了修辞学、诗歌、历史、哲学和宗教等复杂内容,有相似之处。

C.“言之无文,行而不远”体现了中国文学对文辞之美有深刻认识和自觉追求;“‘言以足志,文以足言。

’不言,谁知其志?

”体现了中国文学“言志载道”的价值追求。

D.曹丕对文章“经国之大业,不朽之盛事”的评价与《左传》所载的“三不朽”思想,是中国古代文学包括魏晋南北朝文学从未有过“为艺术而艺术”时代的一个明证。

阅读下面的文字,完成小题。

赵忠贤:

探寻超导世界“新高度”

1月9日,75岁的赵忠贤登上国家最高科学技术奖的领奖台。

他是国家最高科学技术奖得主里的首位“40后”。

生于辽宁新民的赵忠贤,身材魁梧,声音洪亮,性格里透着东北人的直爽和幽默。

“我就是个普通人,只要大家说‘这个老头还不错’,我就挺高兴。

”接受采访时,他饶有兴趣地讲起40余年持续研究超导的往事。

1911年人类发现超导,而这一年中国还在辛亥革命。

一直到上世纪50年代,中国低温物理与低温技术研究的开创者之一洪朝先生回国才带着国内的年轻学者,首先实现了氢和氦的液化。

我国当时在科研基础和知识储备上的薄弱可见一斑。

然而幸运的是,赵忠贤在中科大得到了包括钱三强在内大师们的悉心指导。

“我至今记得先生们在黑板上写教案的情景。

”赵忠贤感慨地说。

这段求学经历让赵忠贤在日后的科研中学会了如何在最艰难的条件下坚持科研,如何在设备差、经费少的情况下依然把科研成果做得漂亮。

上世纪80年代,赵忠贤在科研条件极其简陋的情况下开始研究铜氧化合物超导体,同行们评价赵忠贤时总要提到他的“特殊能耐”。

“他总能利用一切可利用的资源,把科研先做起来。

”早年经费有限,项目组使用的基础设备就是赵忠贤和同事黄玉珍亲手绕制的烧结炉。

1986年,欧洲科学家柏德诺兹和缪勒发表了镧-钡-铜-氧体系可能存在35K超导的论文。

当时国际超导主流尚未认可这篇论文,而赵忠贤和其他少数几个学者对柏德诺兹和缪勒的论文产生了兴趣,该文中提到的“杨·泰勒”效应与赵忠贤1977年文章中提到的“结构不稳定性又不产生结构相变会导致高的超导温度”产生共鸣,促使他立刻组织团队,在科研条件相对简陋的情况下,开始研究铜氧化合物超导体。

不久,赵忠贤的研究成果推翻了传统的理论,他向全世界证明超导临界温度是可以超过40K的,突破麦克米兰极限温度的超导体,被称作高温超导体。

一时间,世界物理学界震动了。

赵忠贤被称为“北京的赵”,出现在国际著名物理学刊物上。

此后,仍在北京的实验室里埋头苦干的赵忠贤“乘胜追击”——1987年2月19日深夜,他的团队独立发现了临界93K的液氮温区超导体,并在国际上首次公布其元素组成:

亿-钡-铜-氧。

这一突破性的发现让赵忠贤团队因此荣获1989年国家自然科学奖一等奖,他也作为团队代表获得了第三世界科学院物理奖。

2008年,赵忠贤带领团队将铁基超导体的临界温度提高到50K以上,创造了55K的纪录并保持至今,实现了高温超导研究领域的第二次突破。

曾经有一种说法,科学家的黄金科研时期是短暂的,当青年科学家走过自己的创新高峰期之后就会趋于沉寂。

然而,这个说法在赵忠贤这里并不成立。

1987年的辉煌已经过去,20年后,赵忠贤的名字再次震动了世界物理学界。

这一年他67岁。

2016年9月,我国研制出全球首根百米量级铁基超导长线。

这一消息在业内引起极大的轰动。

它被认为是铁基超导材料从实验室研究走向产业化进程的关键一步,在美、日、欧等国家的铁基超导线制备还处于米级水平的时候,我国已走在世界最前沿。

这一切,与中科院院士、物理学家赵忠贤八年前在铁基高温超导研究上实现的突破是分不开的。

半个世纪以来,赵忠贤的名字一直与我国超导发展紧密相连。

他在我国最早提出要探索高温超导体,最早建议成立国家超导实验室,他在高温超导研究出现的两次重大突破中都做出了重要贡献,代表中国站到国际物理学界的大舞台……

相关链接:

(1)他常说:

“中国的科技实力花钱买不来,白送更别想,只能立足于自己咬牙攻关,知识报国,把个志趣与国家命运结合在一起。

”“我们做科学研究,其实就是一滴水,汇集到人类文明的长河之中。

古代中国曾为人类文明作出很多贡献,今日的中国人依然有这个志气和能力。

”

(摘自《忠诚超导终成贤》)

(2)数十年如一日的工作,从未让赵忠贤感到枯燥。

“科研工作者,最幸福的就是每天都在逼近真理”赵忠贤说。

他一直觉得自己很幸运,理想和生计成为一体,一辈子干着自己喜欢的恶业。

同样让赵忠贤觉得幸运的,还有数十年来他能够遇见诸多优秀的合作者。

(摘自《超导斗士赵忠贤:

国际物理学界代表中国的符号》)

11、下列理解和分析,不符合原文意思的一项是 ( )

A.赵忠贤自称是一个普通人,认为大家说“这个老头还不错”就觉得很高兴,这说明他是一个不摆架子、平易近人的人。

B.赵忠贤认为自己很幸运,干着自己喜欢的事,有很多优秀的合作者,由此可以看出,兴趣爱好与团队合作精神是一个人成功的重要因素。

C.赵忠贤受欧洲科学家柏德诺兹和缪勒所发表论文的启发,自己通过实验验证了这篇论文的研究成果,并在此基础上推翻了传统的理论。

D.赵忠贤在2008年实现了高温超导研究领域的第二次突破,也打破了“青年科学家超过自己的创新高峰期之后就会趋于沉寂”这一说法。

12、下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的是 ( )( )

A.上个世纪,中国的科研基础非常薄弱,在超导被人类发现后40年中,中国的低温物理学家洪朝先生才开始带领团队进入这一领域。

B.赵忠贤到现在仍能记起先生们在黑板上写教案的情景,还能记起大师们的悉心指导,可见,这段求学经历对赵忠贤的影响是巨大的。

C.文章是从“艰苦岁月,埋头苦干”“一举成名,蜚声学界”“老骥伏枥,再创辉煌”“转化成果,服务社会”这四个方面来刻画传主的。

D.赵忠贤认为,古代中国为人类文明作出很大贡献见证了中国人的能力,现在中国人更要有志气。

这种朴素的想法让他立志从事超导研究。

E.文章在刻画传主这一人物形象时,不仅有正面描写,如肖像描写、语言描写,还有侧面描写,如别人对他的评价以及国家对他的奖励。

13、“忠诚超导终成贤”化用了赵忠贤的名字非常贴切地总结了他的科研成果及成就。

结合材料谈谈你的理解。

评卷人

得分

五、文言文阅读(题型注释)

阅读下面的文言文,完成小题。

张衡传

张衡字平子,南阳西鄂人也。

衡少善属文,游于三辅,因入京师,观太学,遂通五经,贯六艺。

虽才高于世,而无骄尚之情。

常从容淡静,不好交接俗人。

永元中,举孝廉不行,连辟公府不就。

时天下承平日久,自王侯以下莫不逾侈。

衡乃拟班固《两都》作《二京赋》,因以讽谏。

精思傅会,十年乃成。

大将军邓骘奇其才,累召不应。

衡善机巧,尤致思于天文阴阳历算。

安帝雅闻衡善术学,公车特征拜郎中,再迁为太史令。

遂乃研核阴阳,妙尽璇机之正,作浑天仪,著《灵宪》、《算罔论》,言甚详明。

顺帝初,再转复为太史令。

衡不慕当世,所居之官辄积年不徙。

自去史职,五载复还。

阳嘉元年,复造候风地动仪。

以精铜铸成,员径八尺,合盖隆起,形似酒尊,饰以篆文山龟鸟兽之形。

中有都柱,傍行八道,施关发机。

外有八龙,首衔铜丸,下有蟾蜍,张口承之。

其牙机巧制,皆隐在尊中,覆盖周密无际。

如有地动,尊则振龙,机发吐丸,而蟾蜍衔之。

振声激扬,伺者因此觉知。

虽一龙发机,而七首不动,寻其方面,乃知震之所在。

验之以事,合契若神。

自书典所记,未之有也。

尝一龙机发而地不觉动,京师学者咸怪其无征。

后数日驿至,果地震陇西,于是皆服其妙。

自此以后,乃令史官记地动所从方起。

时政事渐损,权移于下,衡因上疏陈事。

后迁侍中,帝引在帷幄,讽议左右。

尝问天下所疾恶者。

宦官惧其毁己,皆共目之,衡乃诡对而出。

阉竖恐终为其患,遂共谗之。

衡常思图身之事,以为吉凶倚仗,幽微难明。

乃作《思玄赋》以宣寄情志。

永和初,出为河间相。

时国王骄奢,不遵典宪;又多豪右,共为不轨。

衡下车,治威严,整法度。

阴知奸党名姓,一时收禽,上下肃然,称为政理。

视事三年,上书乞骸骨,征拜尚书。

年六十二,永和四年卒。

14、下列各句中加点的字,意义和用法不相同的一组是

A.①衡因上疏陈事 ②因宾客至蔺相如朗谢罪

B.①遂乃研核阴阳 ②乃幽武于大窖中

C.①宦官惧其毁己 ②何独眷眷于长吉而使其不寿耶

D.①尝一龙机发而地不觉动 ②廉君宣恶言,而君畏匿之

15、下列说法正确的一项是

A.“遂通五经,贯六艺”中“五经”是指:

诗、书、礼、易、左传;“六艺”是指:

礼、乐、射、御、书、数。

B.《两都赋》的作者是张衡,《二京赋》的作者是班固。

二都与两京都指长安和洛阳。

C.“拜、迁、转、徙”都是指调动官职。

D.《后汉书》与《史记》、《汉书》、《三国志》被称为“四史”。

16、下列各组语句中,句式不相同的一组是

A.①举孝廉不行,连辟公府不就 ②戍卒叫,函谷举

B.①衡乃拟班固《两都》作《二京赋》,因以讽谏 ②石之铿然有声者,所在皆是也

C.①形似酒尊,饰以篆文山龟鸟兽之形 ②师不必贤于弟子

D.①自书典所记,未之有也 ②古之人不余欺也

17、把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)虽才高于世,而无骄尚之情。

常从容淡定,不好交接俗人。

(2)安帝雅闻衡善术学,公车特征拜郎中,再迁为太史令。

(3)宦官惧其毁己,皆共目之,衡乃诡对而出。

阉竖恐终为其患,遂共谗之。

评卷人

得分

六、默写(题型注释)

18、补写出下列句子中的空缺部