山东省烟台市高考语文模拟金典卷四.docx

《山东省烟台市高考语文模拟金典卷四.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山东省烟台市高考语文模拟金典卷四.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

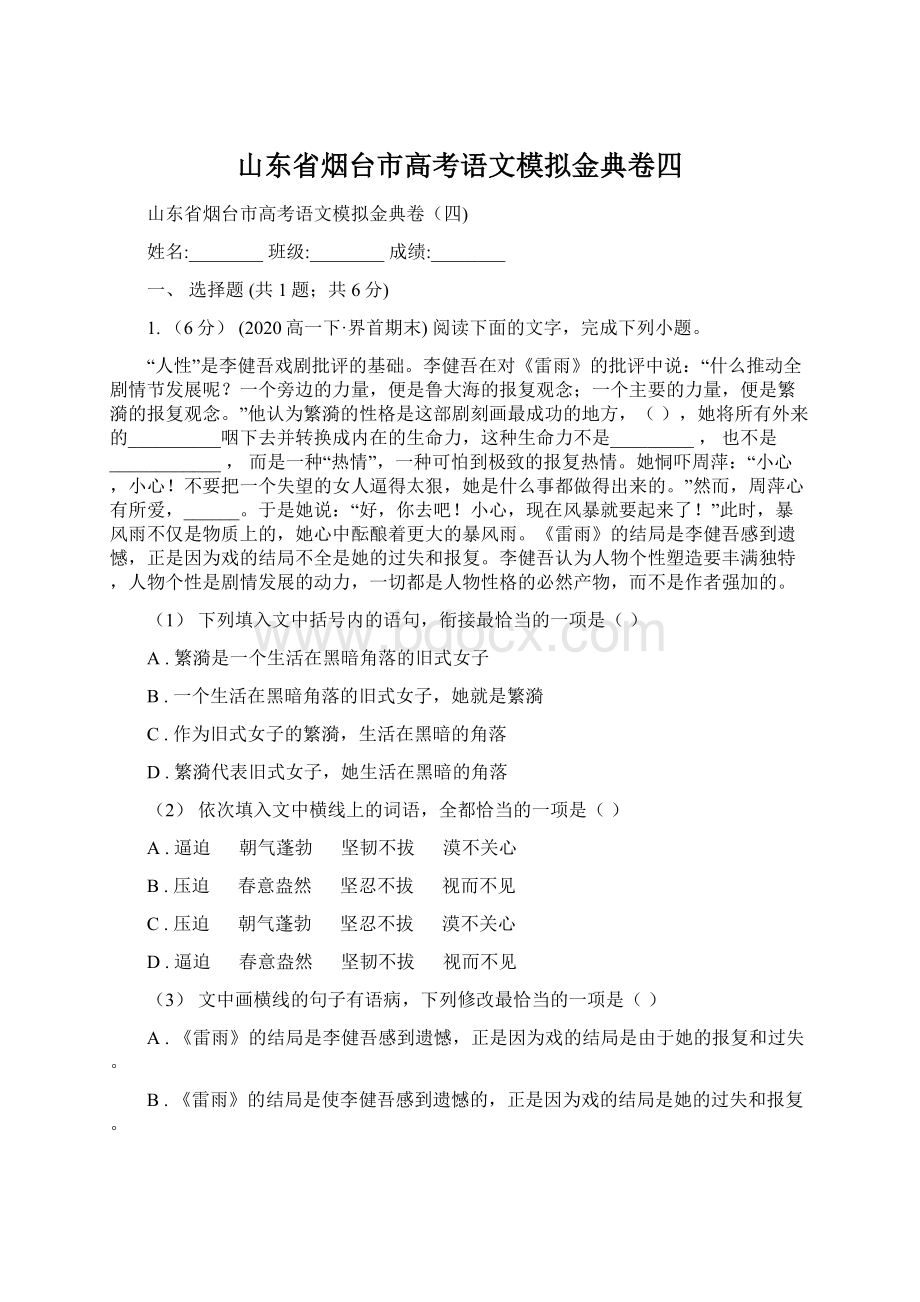

山东省烟台市高考语文模拟金典卷四

山东省烟台市高考语文模拟金典卷(四)

姓名:

________班级:

________成绩:

________

一、选择题(共1题;共6分)

1.(6分)(2020高一下·界首期末)阅读下面的文字,完成下列小题。

“人性”是李健吾戏剧批评的基础。

李健吾在对《雷雨》的批评中说:

“什么推动全剧情节发展呢?

一个旁边的力量,便是鲁大海的报复观念;一个主要的力量,便是繁漪的报复观念。

”他认为繁漪的性格是这部剧刻画最成功的地方,(),她将所有外来的__________咽下去并转换成内在的生命力,这种生命力不是_________,也不是____________,而是一种“热情”,一种可怕到极致的报复热情。

她恫吓周萍:

“小心,小心!

不要把一个失望的女人逼得太狠,她是什么事都做得出来的。

”然而,周萍心有所爱,______。

于是她说:

“好,你去吧!

小心,现在风暴就要起来了!

”此时,暴风雨不仅是物质上的,她心中酝酿着更大的暴风雨。

《雷雨》的结局是李健吾感到遗憾,正是因为戏的结局不全是她的过失和报复。

李健吾认为人物个性塑造要丰满独特,人物个性是剧情发展的动力,一切都是人物性格的必然产物,而不是作者强加的。

(1)下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是()

A.繁漪是一个生活在黑暗角落的旧式女子

B.一个生活在黑暗角落的旧式女子,她就是繁漪

C.作为旧式女子的繁漪,生活在黑暗的角落

D.繁漪代表旧式女子,她生活在黑暗的角落

(2)依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是()

A.逼迫 朝气蓬勃 坚韧不拔 漠不关心

B.压迫 春意盎然 坚忍不拔 视而不见

C.压迫 朝气蓬勃 坚忍不拔 漠不关心

D.逼迫 春意盎然 坚韧不拔 视而不见

(3)文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是()

A.《雷雨》的结局是李健吾感到遗憾,正是因为戏的结局是由于她的报复和过失。

B.《雷雨》的结局是使李健吾感到遗憾的,正是因为戏的结局是她的过失和报复。

C.《雷雨》的结局是使李健吾感到遗憾的,正是因为戏的结局是由于她的过失和报复。

”

D.《雷雨》的结局是李健吾感到遗憾,正是因为戏的结局是她的报复和过失。

二、现代文阅读(共3题;共27分)

2.(6分)(2017高一上·汕头期中)阅读下面的文字,完成下面小题。

谈谈读书时的思考

为什么读书?

通常会有四种情况:

一是为休闲而读书。

随便翻翻,看看小说、散文或非专业的书。

二是为兴趣而读书。

对某个领域有兴趣、为了解某个方面的情况而读书。

比如出国或国内旅游,要了解目的地、景点的情况。

三是为学习而读书。

要完成学习任务、为了考试或者要求写体会文章而读书。

四是为研究而读书。

也就是为研究问题、做学问而读书。

我所说的读书思考,主要是讲为学习、为研究而读书时的思考。

为学习、为研究,肯定要读书。

尤其是为了研究还必须读很多书。

张培刚先生在哈佛大学写博士论文,9个月时间翻阅了200多部专著,涉及180位学者,最终论文得了威尔士奖。

为学习或研究需要很认真读书,为了说明或检验读书认真,有的还要求整段整篇地背下来,有的还写读书笔记或体会。

我认为,为学习或为研究而读书,判断其认真程度有三个层次;第一个层次是记忆,读过之后,记得书的主要内容,甚至能背出其中的段落和句子;第二个层次是理解,能够理解书中所传达的思想;第三个层次是思考。

为学习研究而读书,往往有通读和精读两种方式,有时也会有选择地读或有重点地细读。

无论哪种方式,都可以引发思考,都可以因为思考而读懂。

读书时的思考,可能会涉及四个方面。

读书需要平面思考。

要把书、作者以及所处的时代结合起来思考。

如何理解书的旨趣,为什么是这样而不是那祥?

为什么有时直截了当、有时却环顾左右而言他,甚至似是而非?

需要结合时代背景观察,必须历史地看,必须在特定的时空条件中看;需要结合作者的人生、风格、追求看。

只有这样,才能把书的中心思想理解准、理解深、理解透、理解到位。

读书需要总结思考。

一本书总是有一定篇幅的,无论是通读还是精读,必须抓住重点,总结概括出书的主题、中心思想、所运用的主要方法、最能引人注意的创新点或亮点。

虽然作者、出版单位在推介时会讲该书的看点,包括写作意图,也会有专门的书评,甚至包括其他人的读书笔记和体会文章,但这些只能帮助我们理解,不能代替我们思考。

读书需要关联思考。

要把所读之书与同类书籍、文章联系起来读,与相关领域的学术体系、学科前沿联系起来思考,搞清楚该书的学术地位、学术价值、原创水平和实际贡献,建立起“由点到面,以面看点”的分析框架。

读书需要启发思考。

无论是为学习还是为研究而读书,目的总是要提高自己的。

读书的最高境界是启发性思考,要一边读一边想。

通过读书我们想到了什么、悟到了什么。

通过读书我们是否受到激励、触动与启发,这是对我们为什么要读书,书读得怎么样的最好回答。

(1)下列关于读书的四种情况的理解,不正确的一项是()

A.为休闲而读书,人们可以没有任何功利心,仅为享受美好的读书时光,如陶渊明的“乐琴书以消忧”。

B.为兴趣而读书,如外出旅游最好先读些书了解当地情况,古人“读万卷书,行万里路”正是如此考虑。

C.为学习而读书,必须读大量的书,杜甫有诗“读书破万卷,下笔如有神”,强调的就是多读书的重要性。

D.为研究而读书,不能光读而不思考,孔子说“学而不思则罔,思而不学则殆”,其中的道理是相同的。

(2)下列对文章内容的理解,正确的一项是()

A.读书通常有四种情况,它们的不同之处在于:

为学习、研究而读书时,不只要读,还要进行思考。

B.判断一种读书情况是否是为学习或研究,需要看它是否能满足三个层次条件:

记忆、理解、思考。

C.为学习研究而读书时,可以有选择地通读,也可以有重点地细读精读,不过要读懂书都离不开思考。

D.人们在读书时不管是进行平面思考还是启发思考,都意味着在认真程度上已经达到了很高的层次。

(3)下列关于原文内容的表述,不正确的一项是()

A.读书需要平面思考,因为把作者和时代结合起来考虑才能把书的中心思想理解准、理解深、理解透、理解到位。

B.读书需要总结思考,因为虽然很多外部资料可以帮我们理解,但它们不可能帮我们总结出主题、中心思想等。

C.读书需要关联思考,因为关联阅读同类书籍,既便于明白该书的价值,更可以进一步全面深入理解相关知识。

D.读书需要启发思考,因为明白了自己为什么要读书,清楚了自己读书后的收获,就可以实现提高自己的目标。

3.(9分)(2020高一上·榆树期末)阅读下面文字,完成下面小题

从陶渊明看现代人的生存困境

“樊笼”是陶渊明诗文中的核心意象之一,象征被限制了身心自由的、令人难以忍受的生存处境,如:

“久在樊笼里,复得返自然。

”

人类自己创造的文明,支撑了人类的现实生存,却把人束缚在文明的种种框架之中而不得自由。

卢梭(1712—1778)的《社会契约论》开篇第一句话便是:

“人是生而自由的,但却无往不在枷锁之中。

”《国际歌》曾唱遍全世界:

“让思想冲破牢笼”“把旧世界打个落花流水”。

从后来的无产阶级革命实践看,把“旧世界”打个落花流水倒不是太难,“新世界”要完全冲破牢笼却难办得多,哪怕仅仅是冲破思想的牢笼。

如果说陶渊明生活的农业时代“樊笼”(“樊”字从木)还是由“木头”制作的;那么,到了工业时代,在马克斯•韦伯(1864—1920)的《新教伦理与资本主义精神》一书中,“木笼”变成了“铁笼”:

“这个铁笼是机器般的非人格化的,它从形式理性那里借来抽象力量将人禁锢其中”,它“冷静超然,逻辑严密,等级森严,庞大无比”,“它最终要无情地吞噬一切”,“一直持续到人类烧光最后一吨煤的时刻”。

人类文明在不断发展,人对自然的控制力在不断加大;但更糟糕的是,人们对自然、对他人的控制力量越是强大,人们自己被囚禁的程度也就越深。

高度发达的现代社会确实有一套自我粉饰的招数,能把牢笼打理得如同五星级宾馆,使囚犯忘记自己还是囚犯,使囚犯们积极踊跃地甘当囚犯。

牢笼固然可恶,对于现代人来说,更可怕的是失去了“走出牢笼”与“回归自然”的自觉意识。

现代人普遍相信“进步论”,相信现在比过去好,未来比现在好。

这种进步论若是以地球生态的尺度来衡量,是不足以证实的。

我们的地球生态不但现在不比过去好,未来更让人担忧。

尽管如此,现代人还是一心“向前进”,没有人愿意“向后退”,哪怕是后退一小步。

诗人陶渊明则不同。

陶渊明的一声长啸“归去来兮”,实乃对自己前半段人生道路的沉痛反思:

“悟已往之不谏,知来者之可追。

实迷途其未远,觉今是而昨非。

”应该说这是一种诗人的哲学,或曰:

回归诗学。

现代人一心期盼乘着火车、汽车、飞机、轮船甚至宇宙飞船在现代化的道路上一路向前。

如此的“飞速发展”,现代人果真距离幸福美满的天堂越来越近了吗?

那也许只是一厢情愿罢了。

我们急促前进企望切近前方的目标,但当我们走近看到它时,它却与我们更加疏远了。

一线希望在于:

新时代的灾难与现代人的生存困境将会再度把人们逼上回归之路,即所谓希望正在于绝望之中。

正如现代西方政治哲学家列奥•施特劳斯(1899—1973)说过的:

“当人类走到现代性的尽头,实际上就必然会回到‘古代人’在一开始就面临的问题上。

”

(1)下列不属于“现代人的生存困境”的一项是()

A.人是生而自由的,但却无往不在枷锁之中。

B.现代社会文明进步了,科技发展了,但若是以地球生态这一尺度去衡量,却并不是真正的进步。

C.陶渊明的“归去来兮”,是对自己前半段人生道路的沉痛反思,值得现代人学习借鉴。

D.现代人一心期盼在现代化的道路上一路向前,可真正的幸福美满却与我们更加疏远了。

(2)下列关于“牢笼”的理解,不符合原文意思的一项是()

A.“牢笼”是指被限制了身心自由的、令人难以忍受的生存处境,与陶渊明所说的“樊笼”本质意义相同。

B.工业时代的“牢笼”变成了“铁笼”,是一种冷静超然、逻辑严密、等级森严、庞大无比的非人格化文明。

C.现代社会的“牢笼”是指人类自己束缚在文明的种种框架之中而不得自由的生活状态。

D.在“新世界”中,现实“牢笼”容易冲破,想冲破思想“牢笼”却难办得多。

(3)下列表述符合原文意思的一项是()

A.现代人失去了“走出牢笼”的自觉意识,所以用一套自我粉饰的招数,把牢笼打理得如同五星级宾馆,心甘情愿地陷入其中。

B.人对自然的控制力随着人类文明的不断发展也在不断加大,与此同时,人们自己被囚禁的程度也就越深。

C.现代人一概相信“进步论”,相信现在比过去好,未来比现在好,所以他们一心“向前进”,没有人愿意“向后退”,哪怕是后退一小步。

D.新时代的灾难与现代人的生存困境将会再度把人们逼上回归之路,当人类走到现代性的尽头,必然会恢复古代人的生活方式。

4.(12分)阅读下文,完成后面练习题

一语未了,只听后院中有人笑声,说:

“我来迟了,不曾迎接远客!

”黛玉纳罕道:

“这些人个个皆敛声屏气,恭肃严整如此,这来者系谁,这样放诞无礼?

”心下想时,只见一群媳妇丫鬟围拥着一个人从后房门进来。

这个人打扮与众姑娘不同,彩绣辉煌,恍若神妃仙子:

头上戴着金丝八宝攒珠髻,绾着朝阳五凤挂珠钗;项上带着赤金盘螭璎珞圈;裙边系着豆绿宫绦,双衡比目玫瑰佩;身上穿着缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄。

外罩五彩刻丝石青银鼠褂;下着翡翠撒花洋绉裙。

一双丹凤三角眼,两弯柳叶吊梢眉,身量苗条,体格风骚,粉面含春威不露,丹唇未启笑先闻。

黛玉连忙起身接见。

贾母笑道:

“你不认得他,他是我们这里有名的一个泼皮破落户儿,南省俗谓作‘辣子’,你只叫他‘凤辣子’就是了。

”黛玉正不知以何称呼,只见众姊妹都忙告诉他道:

“这是琏嫂子。

”黛玉虽不识,也曾听见母亲说过,大舅贾赦之子贾琏,娶的就是二舅母王氏之内侄女,自幼假充男儿教养的,学名王熙凤。

黛玉忙陪笑见礼,以“嫂”呼之。

(1)作者用什么手法写凤姐的出场?

这样写有何好处?

(2)作者运用浓墨重彩的方法工笔描写凤姐的穿着,揭示了其怎样的性格特征?

(3)选文中写贾母笑着向黛玉介绍王熙凤,这样写有何作用?

三、文言文阅读(共1题;共11分)

5.(11分)(2019高二下·宁德期末)阅读下面的文言文,完成各题。

苏颋,字廷硕,弱敏悟,一览至千言,辄覆诵。

第进士,调乌程尉。

武后封嵩高,除左司御率府胄曹参军。

再迁监察御史。

长安中,诏覆来俊臣等冤狱,颋验发其诬,多从洗宥。

迁给事中、修文馆学士,拜中书舍人。

时瑰①同中书门下三品,父子同在禁莞②,朝廷荣之。

玄宗平内难,书诏填委,独顺在太极后阁,口所占授,功状百绪,轻重无所盖。

书史白曰:

“丐公徐之,不然,手腕脱矣。

”中书令李峤曰:

“舍人思若涌泉,吾所不及。

”迁太常少卿,仍知制诰。

遗父丧,起为工部侍郎,不开,终制乃就职。

帝问宰相:

“有自工部侍郎得中书侍郎乎?

”对曰:

“陛下任贤惟所命,何资之计?

”乃诰以颋为中书侍郎。

明日加知制诰。

时李乂对掌书命,帝曰:

“前世李峤、苏味道文擅当时,号‘苏李’。

今朕得顺及义,何愧前人哉!

”俄袭封许国公。

开元四年,进同紫微黄门平章事,修国史,与宋璟同当国。

璟刚正,多所裁决,颋能推其长。

在帝前敷奏璟有未及或少屈颋辄助成之有不会意颋更申璟所执故帝未尝不从二人相得欢甚。

璟尝曰;“吾与苏氏父子同为宰相,仆射长厚,自是国器;若献可替否,事至即断,尽公不顾私,则今丞相为过之。

”

八年,罢为礼部尚书。

俄检校益州大都督长史,按察节度剑南诸州。

巂州蛮苴院与吐蕃连谋入寇,获谍者,吏请讨之,颋不听,移书还其谍曰:

“毋得尔。

”苴院羞悔,不敢侵边。

从封泰山,诏颂朝觐坛,世咨其文。

还,分主十铨③事。

卒,年五十八。

诏赠右丞相,谥曰文宪。

颋性廉俭,奉禀悉推散诸弟亲族,储无长赀。

自景龙后,与张说以文章显,称望略等,故时号“燕许大手笔”。

帝爱其文,曰:

“卿所为诏令,别录副本,署臣某撰,朕当留中。

”后遂为故事。

(《新唐书·卷一百二十五》)

【注】①瑰:

苏之父苏瑰,官至左仆射。

②禁筅:

宫门管钥,喻指宫廷中的机要部门。

③十铨:

唐玄宗采纳御史中丞宇文融的建议,将吏部的官吏选授事物分为十铨,命苏颋等十人主持吏部铨选。

(1)列对文中画线部分的断句,正确的一项是()

A.在帝前敷奏/璟有未及/或少屈/颋辄助成之/有不会意/颋更申璟所执故/帝未尝不从

B.在帝前敷奏/璟有未及/或少屈颋/辄助成之/有不会意/颋更申璟所执/故帝未尝不从

C.在帝前敷奏/璟有未及/或少屈颋/辄助成之/有不会意/颋更申璟所执故/帝未尝不从

D.在帝前敷奏/璟有未及/或少屈/颋辄助成之/有不会意/颋更申璟所执/故帝未尝不从

(2)下列对文中划线词语的相关内容的解说,不正确的一项是()

A.字:

指男子20岁举行冠礼后在本名以外所起的别名,一般与本名的意义没有关系。

B.国公:

唐代爵位的等级之一,地位在王之下,在郡公、县公、县侯之上,极为尊贵。

C.吐蕃:

是古代藏族建立的政权。

据有今西藏地区的全部,势力曾达西域、河陇地区。

D.封泰山:

意为到泰山举行祭天大典,是古代君主利用来巩固政权、夸侈政绩的活动。

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是()

A.苏颋思维敏捷,聪明过人。

他一览千字,并且立刻就能背诵;他草拟诏书思如泉涌,而且斟酌恰当。

B.苏颋举重若轻,不战屈人。

吐蕃勾结巂州蛮族谋划入侵,他归还间谍,修书警示,使吐蕃不敢妄动。

C.苏颋深得赏识,多次升迁。

武则天当政时,他官至中书舍人;唐玄宗执政时,曾破格提拔他为中书侍郎。

D.苏颋文才超群,极受推崇。

皇帝认为他不在前代李峤、苏味道之下,将其所草诏令的副本留在宫中欣赏。

(4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①遭父丧,起为工部侍郎,辞不拜,终制乃就职。

②颋性廉俭,奉禀悉推散诸弟亲族,储无长赀。

四、诗歌鉴赏(共1题;共7分)

6.(7分)阅读下文,完成后面练习题

相信未来

食指

当蜘蛛网无情地查封了我的炉台,

当灰烬的余烟叹息着贫困的悲哀,

我依然固执地铺平失望的灰烬,

用美丽的雪花写下:

相信未来。

当我的紫葡萄化为深秋的露水,

当我的鲜花依偎在别人的情怀,

我依然固执地用凝霜的枯藤,

在凄凉的大地上写下:

相信未来。

我要用手指那涌向天边的排浪,

我要用手掌那托住太阳的大海,

摇曳着曙光那枝温暖漂亮的笔杆,

用孩子的笔体写下:

相信未来。

注:

本诗创作于1968年。

(1)诗中用了哪些意象来表达当时环境的险恶,请简要分析?

(2)“用孩子的笔体写下:

相信未来”,作者为什么要“用孩子的笔体写下”,他想借此表达什么样的感情?

五、情景默写(共1题;共3分)

7.(3分)(2017高一下·浙江月考)补写出下列名句名篇中的空缺部分。

①________,封狼居胥,________。

②想当年:

________,________。

③________,惊涛拍岸,________。

④故国神游,________,早生华发。

人间如梦,________。

⑤________,未云何龙?

复道行空,________。

⑥秦人不暇自哀,而后人哀之;________,________。

⑦悲夫!

________,________,日削月割,以趋于亡。

⑧秦爱纷奢,________。

________,用之如泥沙?

六、语言表达(共2题;共7分)

8.(5分)据报道,从2010年起,北大自主招生将在北京、上海、湖北等十三个省市自治区试行“校长实名推荐制”。

北大这一招生改革引起各方热议,有人认为这种改革具有很大的优点,也有人认为这种改革存在很大的隐忧。

联系现实,分别从这两个方面进行分析。

9.(2分)(2020高三下·六安模拟)在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字

长期以来,人类把自然当作可以任意掠夺和宰割的对象,①________,对生态环境不仅没有很好地保护,②________,导致经济与环境的截然对立。

其实,绿色发展可从根本上改变经济与环境对立的关系。

它强调发展是本体,绿色既是约束又是方向,其核心是③________。

七、材料作文(共1题;共5分)

10.(5分)(2019高一下·驻马店期末)阅读下面的材料,根据要求写作。

孔子说:

无友不如己者。

后世对此一般有两种解释:

其一,没有朋友比不上自己;其二,不要和不如自己的人交朋友。

你赞成哪种解释?

请写篇议论文,阐释自己选择的观点及理由,题目自拟,不少于800字。

参考答案

一、选择题(共1题;共6分)

1-1、

1-2、

1-3、

二、现代文阅读(共3题;共27分)

2-1、

2-2、

2-3、

3-1、

3-2、

3-3、

4-1、

4-2、

4-3、

三、文言文阅读(共1题;共11分)

5-1、

5-2、

5-3、

5-4、

四、诗歌鉴赏(共1题;共7分)

6-1、

6-2、

五、情景默写(共1题;共3分)

7-1、

六、语言表达(共2题;共7分)

8-1、

9-1、

七、材料作文(共1题;共5分)

10-1、