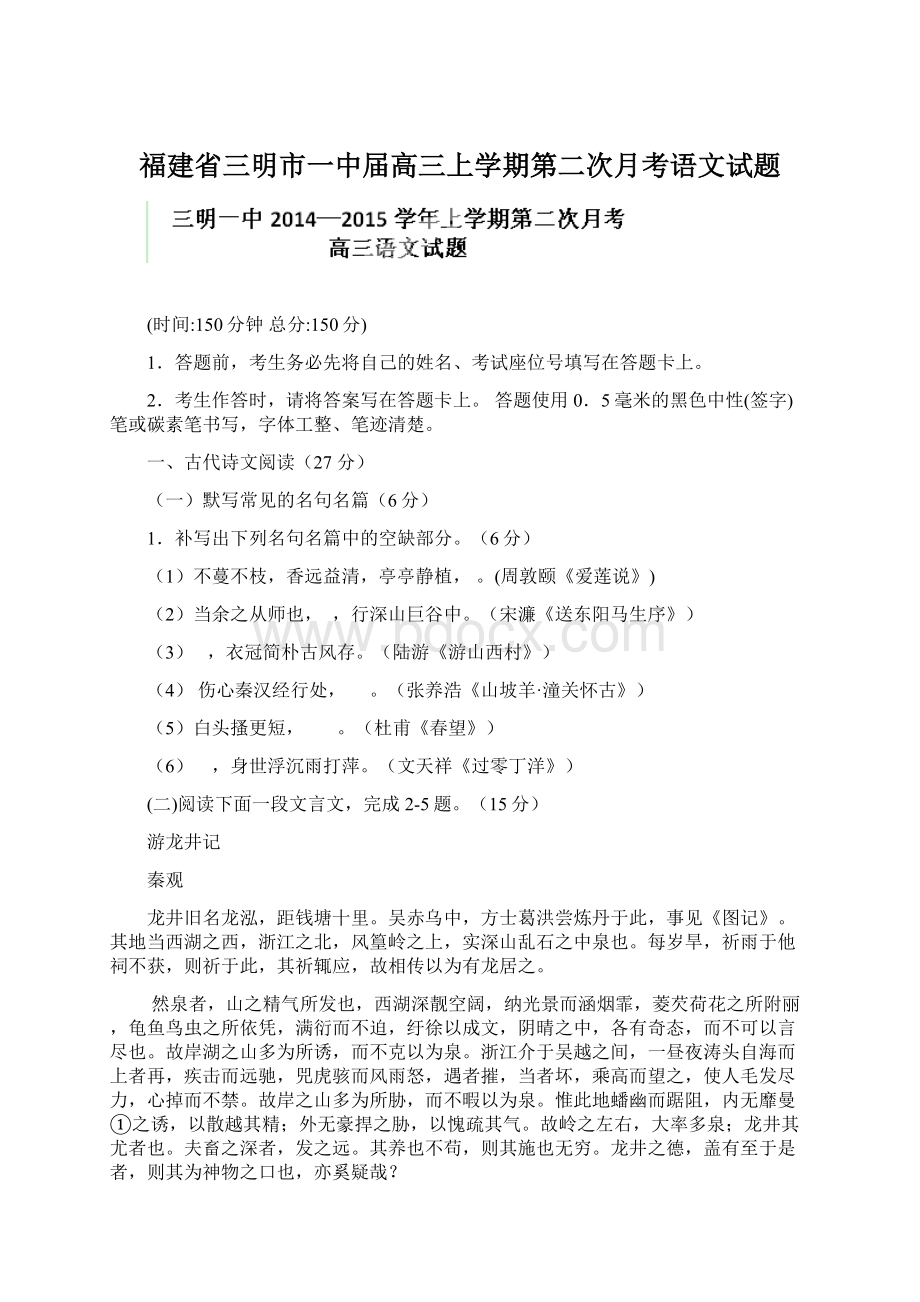

福建省三明市一中届高三上学期第二次月考语文试题.docx

《福建省三明市一中届高三上学期第二次月考语文试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《福建省三明市一中届高三上学期第二次月考语文试题.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

福建省三明市一中届高三上学期第二次月考语文试题

(时间:

150分钟总分:

150分)

1.答题前,考生务必先将自己的姓名、考试座位号填写在答题卡上。

2.考生作答时,请将答案写在答题卡上。

答题使用0.5毫米的黑色中性(签字)笔或碳素笔书写,字体工整、笔迹清楚。

一、古代诗文阅读(27分)

(一)默写常见的名句名篇(6分)

1.补写出下列名句名篇中的空缺部分。

(6分)

(1)不蔓不枝,香远益清,亭亭静植,。

(周敦颐《爱莲说》)

(2)当余之从师也,,行深山巨谷中。

(宋濂《送东阳马生序》)

(3),衣冠简朴古风存。

(陆游《游山西村》)

(4)伤心秦汉经行处, 。

(张养浩《山坡羊·潼关怀古》)

(5)白头搔更短, 。

(杜甫《春望》)

(6),身世浮沉雨打萍。

(文天祥《过零丁洋》)

(二)阅读下面一段文言文,完成2-5题。

(15分)

游龙井记

秦观

龙井旧名龙泓,距钱塘十里。

吴赤乌中,方士葛洪尝炼丹于此,事见《图记》。

其地当西湖之西,浙江之北,风篁岭之上,实深山乱石之中泉也。

每岁旱,祈雨于他祠不获,则祈于此,其祈辄应,故相传以为有龙居之。

然泉者,山之精气所发也,西湖深靓空阔,纳光景而涵烟霏,菱芡荷花之所附丽,龟鱼鸟虫之所依凭,满衍而不迫,纡徐以成文,阴晴之中,各有奇态,而不可以言尽也。

故岸湖之山多为所诱,而不克以为泉。

浙江介于吴越之间,一昼夜涛头自海而上者再,疾击而远驰,兕虎骇而风雨怒,遇者摧,当者坏,乘高而望之,使人毛发尽力,心掉而不禁。

故岸之山多为所胁,而不暇以为泉。

惟此地蟠幽而踞阻,内无靡曼①之诱,以散越其精;外无豪捍之胁,以愧疏其气。

故岭之左右,大率多泉;龙井其尤者也。

夫畜之深者,发之远。

其养也不苟,则其施也无穷。

龙井之德,盖有至于是者,则其为神物之口也,亦奚疑哉?

元丰二年,辩才法师元静,自天竺谢讲事,退休于此山之寿圣院。

院去龙井一里,凡山中之人有事于钱塘,与游客之将至寿圣者,皆取道井旁。

法师乃即其处为亭,又率其徒以浮屠法环而咒②之,庶几有慰夫所谓龙者。

俄有大鱼泉中跃出,观者异焉。

然后知井之有龙不谬,而其名由此益大闻于时。

是岁,余自淮南如越省亲,过钱塘,访法师于山中,法师策杖送余风篁岭之上,指龙井曰:

“此泉之德至矣,美如西湖,不能淫之使迁;壮如钱塘,不能威之使屈。

受天地之中,资阴阳之和,以养其源,推其绪余,以泽于万物。

虽有道之上,又何以于此,盍为我记之?

”余曰:

“唯唯。

”

【注】①靡曼:

美丽。

②咒:

祷告。

2.对下列句子中加点的词语的解释,不正确的一项是(3分)

A.纡徐以成文徐:

缓缓。

B.乘高而望上乘:

登上。

C.而不克以为泉克:

攻克

D.自天竺谢讲事谢:

辞去

3.以下六句话,分别编为四组。

全都在讲龙井的品德的一组是(3分)

①阴晴之中,各有奇态②龙井其尤者也③夫畜之深者,发之远④其养也不苟,则其施无穷⑤壮如浙江,不能威之使屈⑥推其绪余,以泽于万物

A.①②③B.①②⑥C.③④⑤D.②⑤⑥

4.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分)

A.文章描写了秀丽多姿的西湖景色,汹涌澎湃的钱塘大潮,作者认为正是这两处景点态出色,使人们无法再注意它们附近还有没有泉水。

B.作者介绍了不在钱塘江和西湖旁的龙井所在之地,那里曲折幽静,附近山上有很多泉水,其中龙井因水源丰富、永不干涸而最为著名。

C.文章游记龙井,兼有议论和描写,作者并不着力描绘其美景,而刻意宣扬其品德。

描写部分用长短错落的对句,富有诗意和美感。

D.作者说龙井是神灵之口,不容置疑,再加上曾有人见到过有龙显灵,所以人们深信传说真是可信,龙井之名也因此载誉天下。

5.将文中划线的句子翻译成现代汉语。

(6分)

(1)则祈于此,其祈辄应,故相传以为有龙居之。

(2)然后知井之有龙不谬,而其名由此益大闻于时。

(三)古代诗歌阅读(6分)

6.阅读下面的诗歌,完成后面的题目。

(6分)

江楼夕望招客白居易

海天东望夕茫茫,山势川形阔复长。

灯火万家城四畔,星河一道水中央。

风吹古木晴天雨,月照平沙夏夜霜。

能就江楼消暑否?

比君茅舍较清凉。

(1)苏轼说“白公晚年诗极高妙”,“‘风吹古木晴天雨,月照平沙夏夜霜’,此少时所不到也”。

请赏析颈联的高妙之处。

(3分)

(2)关于此诗,有人说“夕”字统领全篇,有人说“望”字统领全篇,也有人说“夕望”二字统领全篇。

你的看法呢?

请结合全诗作简要分析。

(3分)

二、文学名著、文化经典阅读(16分)

(一)文学名著阅读(10分)

7.下列各项中,对作品故事情节的叙述,不正确的两项是(5分)

A、在巴黎愚人节的狂欢活动中,爱斯梅拉达优美的舞姿使侍卫队队长弗比斯为之倾倒,神甫克洛德指使加西莫多将爱斯梅拉达抢走。

在这危急时刻,弗比斯救下了爱斯梅拉达,并把加西莫多擒获。

(《巴黎圣母院》)

B.赵伯韬和尚仲礼准备组织秘密公司做公债多头,因两天内无法调齐四百万现款,所以想邀杜竹斋和吴荪甫加入。

杜竹斋起初没有合作的意向,赵伯韬就向他说明想花三十万银子让西北军撤退三十里,从而让公债行情上涨的事。

(《子夜》)

C.王和甫已经与孙吉人商量决定背水一战,建议吴荪蒲去找杜竹斋,吴荪蒲答应了下来,他决定把他的厂和他的公馆全部押上,孤注一掷,做最后一搏,同时决定最后一次找杜竹斋。

(《子夜》)

D.听到“血光之灾”的鬼话后,瑞钰的最后一道防线也被攻破了。

她收拾起假的笑容,伏在桌上低声哭起来,拒绝到城外分娩。

觉新认为“担当不起那不孝的罪名”,只好依从;觉民态度坚决,主张反抗。

(《家》)

E.觉慧因参加学生运动被囚禁在家,闲逛时在梅林里碰见了奉太太之命来摘梅花的鸣凤,觉慧告诉鸣凤,将来一定要娶她。

鸣凤凄然地说,她害怕梦做得太好不会长。

(《家》)

8.简答题。

(选做一题)(5分)

(1)(祖父病危时陈姨太)责备觉慧道:

“三少爷,你这样大,也该明白事理你爷爷病到这样,你还要惹他伤心!

”她还记得昨晚上的那件事。

(《家》)

“昨晚上的那件事”指什么事?

请简述相关情节。

(2)“当同样的一只小鞋重新找到/母亲就会伸出双臂将你拥抱”,这是书写在一张羊皮纸上的谶语。

(《巴黎圣母院》)

这则谶语内容与谁有关?

请简述相关情节。

(2)孟子与孔子在“主客观对人的作用”这一问题上有何不同看法,请简要分析。

(3分)

三、现代文阅读(24分)

(一)论述类文本阅读(9分)

阅读下面的文字,完成10~12题。

吐火罗学:

季羡林文化成就的象征

高旭东

首先,吐火罗文是一种失落的语文,是世界上没有几个人能懂的绝学。

“为往圣继绝学”是“仁者”的文化使命。

如果说学习吐火罗文是由于偶然的机遇,那么,学习梵文和巴利文却是先生的自觉选择。

虽然梵文在印度和尼泊尔仍然没有完全消失,但是运用这种语言的人已经很少了,所以梵文与巴利文基本上也属于古典语文。

对于中国学者而言,精通梵文和巴利文并且熟练运用到佛教和印度学研究中,以比较语言学的方法对于佛教传播中的历史问题进行创新性的研究,与国际学术界对话,举世并无几人。

季羡林也曾学习过希腊语、拉丁文,还有学习古埃及语文的想法,这都表现出一种“为往圣继绝学”的文化使命。

先生临终之前,还有一种复兴国学的企图,就是读古书必须读原文,不要读译文,不要读简化字的文本,而且复兴国学要从娃娃抓起。

古书用白话文翻译之后,意义也会随之发生变化,很多古典词汇根本就没有现成的现代汉语对应词汇,就此而言,季先生的提醒具有警示意义。

至于复兴国学从娃娃抓起,表现出先生的一种更深层次的文化忧虑:

为什么“五四”之后那一代、包括季先生这一代人,即使是研究西方或印度学问的,国学的功底都很过硬?

而现在即使那些研究中国文学、哲学的学子,国学底子仍然不过硬?

就是因为没有从娃娃抓起。

先生临终之前复兴国学的这几点想法,有没有现实可行性完全可以讨论,但它表现出先生“为往圣继绝学”的文化忧患感,则是很明显的。

其次,吐火罗学作为一种文化纽带,具有联结各大文化的象征意义。

吐火罗文作为中亚细亚的语文,在中国境内却属于印欧语系,在地理上与印度、伊朗接近但在语言上却更接近欧洲人使用的印欧语言,这对于季先生的文化成就极富象征意义。

先生通晓国学,他曾在哥廷根大学从事汉学的教学与研究,在90年代以后倡导国学,认为中国文化的特色在于人与人、人与自然和谐的世界观,思维的直观性,审美的品味性。

但是,窃以为,季先生对国学的通晓与倡导,乃至传统文化的使命感,仍和“国学大师”的“牌子”不符,因为先生的主要学术成就不在国学这一方面。

即使从所谓“大国学”的角度,也不宜称先生为“国学大师”,因为先生的主要学术成就是运用西方现代的学术方法研究印度学。

“国学”这一概念是与“西学”“印度学”等概念相伴而生的,如果把所有学问都囊括到国学之中,实际也就取消了国学。

因此,即使是偏重于国学的《季羡林文集》第9卷和第10卷的《糖史》,也具有跨文化交流的学术眼光。

他认为世界许多国家的“糖”字有相同的读音,由此推断蔗糖是从印度通过波斯传入欧洲的,所以《糖史》作为单行本出版的时候名为《文化交流的轨迹:

中华蔗糖史》,通过糖史的叙述展示了古代中国、印度、波斯、阿拉伯、埃及、东南亚以及欧洲、美洲、非洲之间的文化交流与融会,从而具有跨文化研究的意义。

季先生通晓西学,他在清华念的就是西洋文学系,留学德国受到了严格的西方学术训练,他在比较文学研究中所运用的民俗学、民间文学的视野以及主题学、母题研究的方法,就是从德国学到的。

而且先生除了通晓德文、英文、法文、俄文、南斯拉夫文等现代语文,还学习过希腊文和拉丁文,没有人会说季先生不懂西学,但是又不能说季先生是“西学大师”。

鉴于季先生精通梵文、巴利文以及在印度学方面的巨大贡献,称他为“印度学大师”“东方学大师”。

可能比“国学大师”更恰当一些。

但是,他在研究佛教及印度文学对中国影响的时候,经常会注意到中国对印度的影响这一回流现象。

因此,注重各大文化之间交流的季羡林,是名副其实的跨文化研究的学术大师和语言大师。

如果结合他的散文创作,那么,称他为文化大师也很准确。

(节选自2009年8月9日《光明日报》,有删改)

10.下列说法中不符合文意的一项是(3分)

A.季羡林学习吐火罗文、梵文和巴利文等“死文字”的动机在于一种文化使命感。

B.季羡林晚年复兴国学的想法和当年学习吐火罗文等文字的动机是一致的。

C.吐火罗学象征着季羡林联结各大文化的成就。

D.季羡林对国学的通晓与倡导及传统文化的使命感不能成为其是否是“国学大师”的论据。

11.根据文意,为什么作者说吐火罗学是季羡林文化成就的象征?

(3分)

12.根据文意,为什么作者认为称季羡林为“印度学大师”“东方学大师”,比称其为“国学大师”更恰当?

(3分)

(二)文学类、实用类文本阅读(选考)(15分)

本题为选考题,请从甲乙两类文本中选一类作答,不得再做另一类文本的题目。

(甲)文学类文本阅读(15分)

阅读下面的文字,完成13~15题。

琴 王

游 睿

他很会拉琴。

村子里的人都称他叫琴王。

他的琴声太动听了。

琴弦拉动,一串串嘹亮的音符就接踵而出。

他的琴声里,有清晨撩人心扉的第一声鸡鸣犬吠,有山间清澈见底的潺潺流水,有阳春三月的花开遍地和莺歌燕舞,还有万里碧空的蓝天白云和艳阳高照。

听他的琴,让人变得澄清。

很少有人见过他,但都听过他的琴声。

他会在每个傍晚准时拉动他的琴弦。

当夕阳对着山村撒下最后一丝余辉,劳作了一天的人们扛着满身的疲倦回到家的时候,他的琴声会在村子的东头悠扬地响起。

琴弦一动,人们马上就陶醉在他的琴声里。

白日里所有的疲惫,所有的烦恼和不快,都在他的琴声里渐渐消融,远去。

最后人们带着微笑幸福地睡去,直到第二天精神抖擞地开始新的劳作。

因为他的琴声,村子里的人们感到幸福和充实。

这个傍晚天空被无数道闪电残忍地划破。

汹涌澎湃