高三历史二轮复习训练六 近代中国民主革命的新发展 新民主主义革命时期.docx

《高三历史二轮复习训练六 近代中国民主革命的新发展 新民主主义革命时期.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高三历史二轮复习训练六 近代中国民主革命的新发展 新民主主义革命时期.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高三历史二轮复习训练六近代中国民主革命的新发展新民主主义革命时期

六近代中国民主革命的新发展

新民主主义革命时期

(时间:

45分钟 满分:

100分)

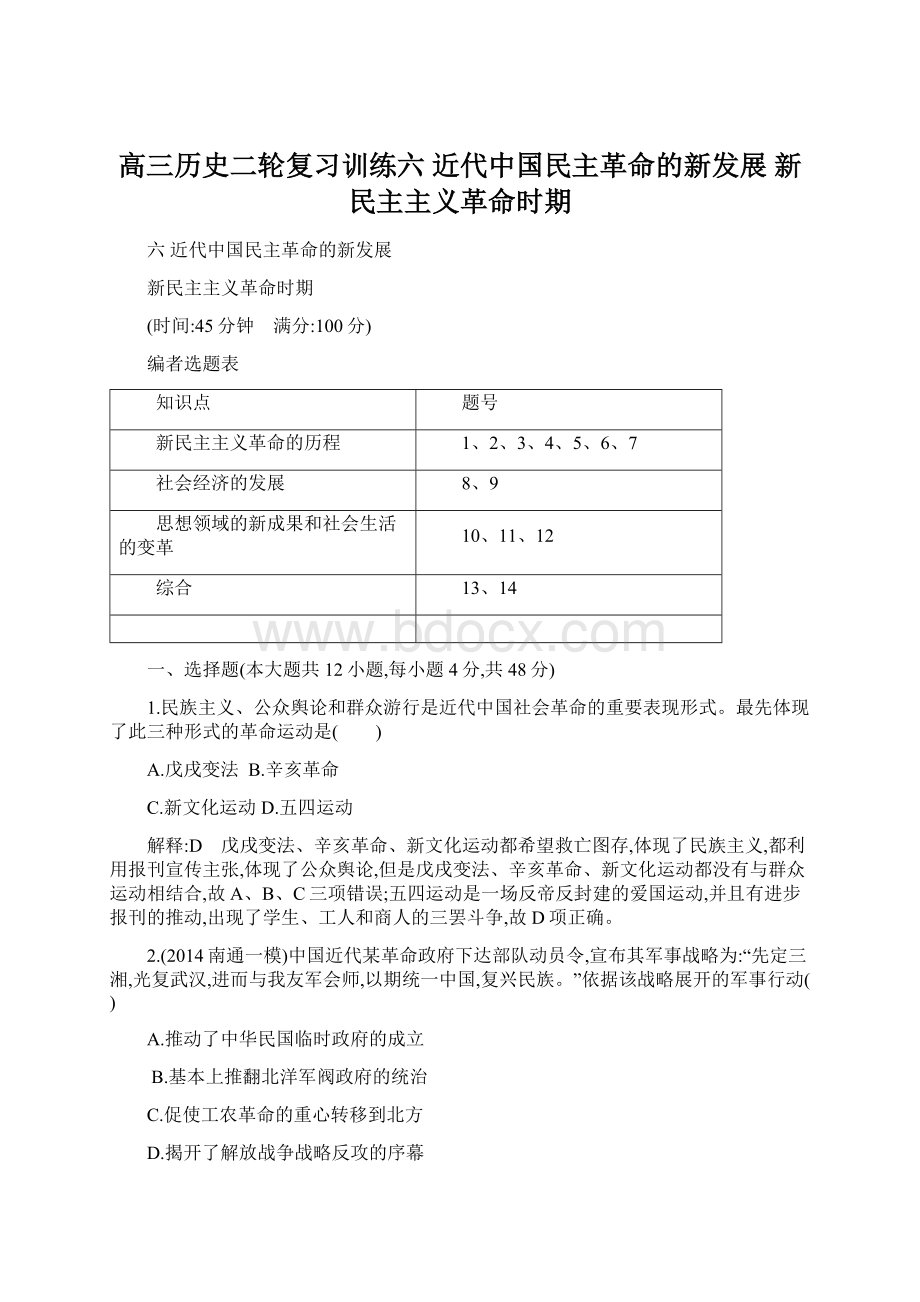

编者选题表

知识点

题号

新民主主义革命的历程

1、2、3、4、5、6、7

社会经济的发展

8、9

思想领域的新成果和社会生活的变革

10、11、12

综合

13、14

一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)

1.民族主义、公众舆论和群众游行是近代中国社会革命的重要表现形式。

最先体现了此三种形式的革命运动是( )

A.戊戌变法B.辛亥革命

C.新文化运动D.五四运动

解释:

D 戊戌变法、辛亥革命、新文化运动都希望救亡图存,体现了民族主义,都利用报刊宣传主张,体现了公众舆论,但是戊戌变法、辛亥革命、新文化运动都没有与群众运动相结合,故A、B、C三项错误;五四运动是一场反帝反封建的爱国运动,并且有进步报刊的推动,出现了学生、工人和商人的三罢斗争,故D项正确。

2.(2014南通一模)中国近代某革命政府下达部队动员令,宣布其军事战略为:

“先定三湘,光复武汉,进而与我友军会师,以期统一中国,复兴民族。

”依据该战略展开的军事行动( )

A.推动了中华民国临时政府的成立

B.基本上推翻北洋军阀政府的统治

C.促使工农革命的重心转移到北方

D.揭开了解放战争战略反攻的序幕

解释:

B 从材料内容“先定三湘,光复武汉,进而与我友军会师,以期统一中国”,结合所学知识可以判定是北伐战争。

A项对应的事件是武昌起义;C项对应的是红军长征的胜利完成;D项对应的事件是刘邓大军挺进大别山。

3.(2014年全国大纲文综,18)下表是国民政府中央农业试验所的一组全国性抽样调查数据

年份

佃农(%)

半佃农(%)

自耕农(%)

1935年

29

24

47

1936年

30

24

46

1937年

37

26

37

1938年

38

27

35

该表反映了当时农村( )

A.土地所有制度的变革B.生产结构的调整

C.农业耕作方式的变化D.土地兼并的趋势

解释:

D 本题考查国民政府统治时期农村的土地所有制状况。

从材料可以看出,佃农和半佃农数量增长,自耕农数量减少,反映了农民失去土地的状况严重,这说明土地兼并的趋势,D项正确。

从1935~1938年,地主土地增加,农民的土地减少,都是土地私有制,A项错误。

材料中土地所有权的转移不影响生产结构和耕作方式的变化,B、C两项错误。

4.(2014湖北联考)1927年12月,瞿秋白指出:

中国革命在斗争方式与发展形式方面,有极可注意的特点,如“革命不可能有夺取‘首都’一击而中的发展形势”,而是“各省农民此起彼落的武装暴动”。

这反映出当时党的部分领导人( )

A.已意识到要依据国情调整革命路线

B.盲从共产国际指示,缺乏创新思维

C.在革命受挫后存在严重的悲观情绪

D.尚未认识到南昌等城市起义的意义

解释:

A 从材料信息看,瞿秋白认为,革命不应该进攻敌人的中心城市,而应该在各省农村发动武装斗争。

也就是说,过去进攻敌人的中心城市方式不可取,应该将革命中心转移至农村。

这是符合中国国情的革命道路,故A项符合题意。

其他三项均与材料信息不符。

5.(2014茂名模拟)蒋介石曾在日记中写道:

“日寇野心既已爆发,必难再收,东亚从此将无宁日矣。

天灾频仍……国家元气衰敝已极,虽欲强起御侮,其如力不足何!

”文中提到的日本侵华事件是指( )

A.甲午战争B.九一八事变

C.卢沟桥事变D.淞沪会战

解释:

B 从蒋介石的日记便可排除A项,因为甲午战争双方是清政府与日本;“虽欲强起御侮,其如力不足何”说明其还没有打算抗日,故B项正确;卢沟桥事变,开始进入全面的抗战,故C项错误;淞沪会战是国民党组织的会战,故D项错误。

6.(2014邯郸一模)1937年南京失守后,蒋介石发表告国民书指出:

“中国持久抗战,其最后决胜之中心,不但不在南京,抑且不在各大都市,而实寄于全国广大之乡村与广大强固之民心。

”这表明( )

A.国民党接受了共产党的抗战方针

B.国民党号召民众持久抗战

C.持久抗战成为国共合作的基础

D.国民党竭力掩饰军事失利

解释:

B A项发生在1937年9月,南京失守是在1937年12月,A项错误;从材料中国持久抗战决胜中心寄于乡村、民心可知B项准确揭示了材料主旨,故B项正确;在南京失守前,国共合作已实现,故C项错误;材料并没有掩饰失败,故D项错误。

7.如图所示的重大军事行动,标志着( )

A.解放战争开始转入战略反攻

B.解放战争战略决战的开始

C.淮海战役结束

D.南京国民政府被推翻

解释:

A 解答本题需抓住地图信息——晋冀鲁豫解放军挺进大别山。

1947年6月,刘邓率晋冀鲁豫解放军挺进大别山,揭开了战略反攻的序幕。

故A项为正确答案。

B项战略决战开始于辽沈战役,C项淮海战役战场以徐州为中心,D项以解放军占领南京为标志。

8.(2014永州一模)“国民经济建设运动”时期,规模较大的钢铁、机器、电工器材等厂大多数设在湖南,其余金属矿、煤矿、电厂多选择川、陕等内地省份。

电工器材厂,从原料和产品运销的角度来看设在武汉为宜,但却将其设在湘潭。

这些举措( )

A.有利于国民政府对经济的全面控制

B.缓解了经济大危机对中国的冲击

C.创造了国民经济增长速度的历史最高纪录

D.考虑了国防建设的需要,为后来的持久抗战奠定了物质基础

解释:

D 首先,由“国民经济建设运动”判断这一时期为南京国民政府统治前期。

其次,由重工业和基础工业“大多数设在湖南”“多选择川、陕等内地省份”“设在武汉为宜,但却将其设在湘潭”可见这种选择完全是出于国防的考虑,在抗日战争中,这些工厂保证了军需物资的供应,为抗战胜利提供了物质保障,故D项正确;全面控制不是以地域作为标准的,故A项不正确;题中所述与经济危机无关,故B项不正确;材料没有涉及经济增长速度,故C项不正确。

9.(2014江南十校联考)“今天的上海是真的‘美化’了。

美国货充斥了市场的每一个角落……难怪有人说:

中国人民从吃到用,要全部‘美式配备’了”。

这篇评论最有可能发表在( )

A.1905年《民报》B.1915年《青年杂志》

C.1922年《申报》D.1946年《解放日报》

解释:

D 从材料反映情况看,美国独占了中国的市场,这是二战后的事情,因为在二战前,还有欧洲老牌殖民主义国家及日本在中国的势力,二战后,这些国家衰落了,美国独占了中国的市场,所以选项D符合题意,排除A、B、C。

10.有学者认为:

“三民主义中,民族主义已超越了满汉他我之辩,而将重心放在抵抗帝国主义的诉求上。

”下列最能反映该观点的历史事件是( )

A.同盟会的成立B.武昌起义

C.颁布《临时约法》D.国民革命

解释:

D “民族主义已超越了满汉他我之辩,而将重心放在抵抗帝国主义的诉求上”,说明与新三民主义有关,1924年1月,孙中山重新解释了三民主义,明确提出了反对帝国主义的主张,成为国共第一次合作以及开展国民革命运动的政治基础,故D项正确;A、B、C三项与旧三民主义有关,错误。

11.(2014绍兴检测)20世纪30年代中期,时任北平市长的袁良亲自到中山公园大门口去捉拿穿无袖旗袍的女性。

这一现象说明( )

A.无袖旗袍不符合现代审美需要

B.无袖旗袍流行受传统势力阻碍

C.女性穿无袖旗袍有伤社会风化

D.北洋军阀推行尊孔复古的政策

解释:

B 无袖旗袍符合现代审美需要,故A项错误;“捉拿穿无袖旗袍的女性”说明无袖旗袍流行受传统势力阻碍,故B项正确;女性穿无袖旗袍是新潮的表现,反映人们审美观念变化,故C项错误;20世纪30年代中期不是北洋军阀统治时期,故D项错误。

12.(2014眉山一诊)阅读下列近代西方科技在上海、重庆出现的时间表,从中能得到的结论有( )

技术门类

西方发明

上海

重庆

铁路

1825年

1876年

1934年

天气预报

1856年

1873年

1939年

电话

1876年

1882年

1912年

电灯

1881年

1882年

1906年

汽车

1883年

1901年

1928年

无线电

1896年

1909年

1928年

①中国科技近代化沿海比内地早 ②中国吸收了两次工业革命的一些成果 ③中国侧重引进西方交通和通讯技术 ④中国民族工业主导了两地的近代化

A.①②B.①②③

C.①②④D.②③④

解释:

A 本题考查点是近代中国交通、通讯工具的进步。

本题考查学生读表提取有效信息的能力。

依据表格可知,几项技术反映了中国科技近代化,上海发展要早于重庆,故①正确;铁路等为第一次工业革命的成果,电灯、汽车等为第二次工业革命的成果,在中国都有发展,故②正确;没有其他行业的发展情况,片面地说中国侧重引进某些技术,不合适,故③错误;材料不能看出以上的科技主要来自民族工业,故④错误,A项符合题意。

二、非选择题(本大题共2小题,其中13题25分,14题27分,共52分)

13.阅读下列材料,回答问题:

材料一 每逢国庆节等重大节日,新中国的心脏——天安门广场都摆放高6.18米、宽5.24米的孙中山画像。

矗立在天安门广场中央的人民英雄纪念碑基座浮雕,“武昌起义”与“南昌起义、抗日战争、渡江战役”等依次排列。

这是一种象征,也是一种胸怀和自信。

它寓示着辛亥革命与中国共产党成立的必然联系,反映了共产党人的历史观……我们从哪里来,到哪里去?

毛泽东同志在1942年关于《如何研究中共党史》的讲话中,曾经指出:

“我们研究党史,只从1921年起还不能完全说明问题……从辛亥革命说起差不多。

”辛亥革命是中国共产党诞生的一个内在生长点。

——刘新如《辛亥革命100周年与中国共产党

成立90周年的历史昭示》

材料二 令侵略者想不到的是,这一事件激起了中华民族的抗日怒潮,中国人民以此为起点进行了长达14年不屈不挠的抗日战争,最终第一次取得了近代以来中国反抗外敌入侵的民族解放战争的完全胜利。

其根本原因就在于,历经列强蹂躏的中华民族,已经在日本帝国主义鲸吞中国的嚣张野心中彻底觉醒和顽强奋起了!

——(2011年)《人民日报》社论《勿忘国耻共襄复兴》

(1)根据材料一并结合所学知识,从政治、经济、思想、阶级基础等角度分析“辛亥革命是中国共产党诞生的一个内在生长点”。

(10分)

(2)材料二中“这一事件”指的是什么?

(3分)有何严重后果?

(4分)结合有关史实说明中华民族是如何“彻底觉醒和顽强奋起”的?

(8分)

解释:

本题考查中国共产党及其领导的新民主主义革命。

第

(1)问,考查辛亥革命与中国共产党诞生之间的关系,注意按照题目限定的角度解答;第

(2)问依材料二“中国人民以此为起点进行了长达14年不屈不挠的抗日战争”等可以分析出这一事件是九一八事变,其他几个问题根据有关九一八事变的知识进行回答。

答案:

(1)①辛亥革命在政治上推翻帝制,为中国共产党的诞生扫除了最初的政治障碍;②辛亥革命促进了民族资本主义的发展,有利于工人阶级的成长壮大;③辛亥革命后,中国社会基本矛盾更加激化,孕育着一场新的革命高潮;④辛亥革命推动了思想解放与民族觉醒,为五四运动和马克思主义在中国的传播创造了思想条件;⑤早期共产党人基本上都受过辛亥革命的洗礼和启蒙,后来转变为共产主义者。

(10分)

(2)九一八事变。

(3分)

后果:

日本侵占整个东北,东北沦为日本帝国主义的殖民地。

(4分)

史实:

面对日本全面侵华战争的威胁,1937年国共两党实现合作,组成抗日民族统一战线,开始全民族抗战,经过八年艰苦抗战,最终取得抗战的伟大胜利。

(8分)

14.某校学生在进行研究性学习时,发现20世纪30年代在我国兴起了“国货运动”,并摘录了以下材料。

请根据材料,结合所学知识,在下列问题的引领下,进行深入探究:

对帝国主义的经济侵略态度如何,不言而喻是要以物质力量的建设来解除这个压迫。

——1933年10月15日《申报月刊》

(某国货品牌)出品精良,价格比外国货便宜了四分之一。

——1933年1月1日《申报》

庶几(或许可以)与外货竞争,如能急起直追,实不难于最短期,与世界工业国,并驾齐驱。

——1935年7月2日《时报》

救国的重务是在每一个中国人肩上的,不要以为今年是学生国货年,和大家没关系。

——1935年6月30日《时报》

请回答:

(1)汉语中本无“国货”一词,19世纪70年代后,“国货”成为与“洋货”截然对立的概念。

请从“工业革命对近代中国冲击”的角度,简析“国货”与“洋货”的历史关联。

(8分)

(2)依据上述材料并结合所学知识,从国际和国内两方面分析,20世纪30年代国货运动在中国兴起的原因。

(10分)

(3)有人认为,中国人追逐洋品牌是“民族自尊心缺乏的表现”,也有人认为“这是全球化带来的消费上的自由选择”。

你同意哪种观点?

结合史实说明理由。

(9分)

解释:

本题考查近代经济的民族属性。

第

(1)问,把握19世纪70年代的阶段特征,按照问题中的“工业革命对近代中国冲击”的限定角度解答,理解“国货”成为与“洋货”截然对立的概念。

第

(2)问,依据20世纪30年代的时间信息,联系与国货运动在中国兴起的重要史实,剖析其原因。

第(3)问,为开放性试题,可任选一个观点,言之有理即可。

答案:

(1)关联:

工业革命后,中国被卷入资本主义世界市场,“洋货”横行。

(2分)在工业革命影响下,中国近代工业化起步并不断深入(或答洋务运动、民族资本主义产生也可),“国货”承担了抵御“洋货”的历史责任。

(6分)

(2)国际:

①资本主义世界经济大危机;②各国对外加大出口转嫁危机。

(4分)国内:

①“国民经济建设运动”的进行;②救亡图存思潮的影响;③实业救国思潮的推动;④部分国货价廉物美;⑤中国内忧外患(或民族危机加剧)。

(每点2分,答出任意3点得满分6分)

(3)同意第一种观点。

理由:

近代以来,中国屡受外来侵略,在西学东渐过程中,民族自尊心受到冲击,滋生崇洋媚外心理。

加之国货良莠不齐,更加剧了哄抢洋货的现象。

同意第二种观点。

理由:

随着改革开放的深入,国人告别了计划经济时代单一的消费选择。

在全球化背景下根据自己的喜好和认知来选择品牌,这也是我国市场经济发育走向成熟的表现。

(9分。

只亮明观点未说明理由不得分,两个观点同等得分,言之成理即酌情给分)