周采茨有些伤痛其实是永远抹不掉的.docx

《周采茨有些伤痛其实是永远抹不掉的.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《周采茨有些伤痛其实是永远抹不掉的.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

周采茨有些伤痛其实是永远抹不掉的

周采茨:

有些伤痛,其实是永远抹不掉的

周信芳女儿:

有些伤痛,其实是永远抹不掉的

--作者:

周采茨

当年的上海滩,大名鼎鼎的京剧名角周信芳与上海上流社会的千金小姐袭丽琳,从私订终身,到生死相随,成就了一个流传甚广的爱情传奇。

袭丽琳用她的智慧与强干,扶持着周信芳走上京剧大师的地位;后来她把家里的5个孩子一个个“赶”了出去,直至生死相隔都未再相见,却让他们成功地避开了那场灾难。

作为周信芳最小的女儿,13岁时周采茨就开始了一个人闯荡世界的生活,诸多苦楚与辛酸,从母亲那里继承来的基因让她从不轻易屈服。

后来成为香港资深电视制作人的周采茨现在定居上海,热心于慈善事业。

“我们和父母都被伤害过,但我们不做受害者,这也许就是家训吧!

”周采茨说。

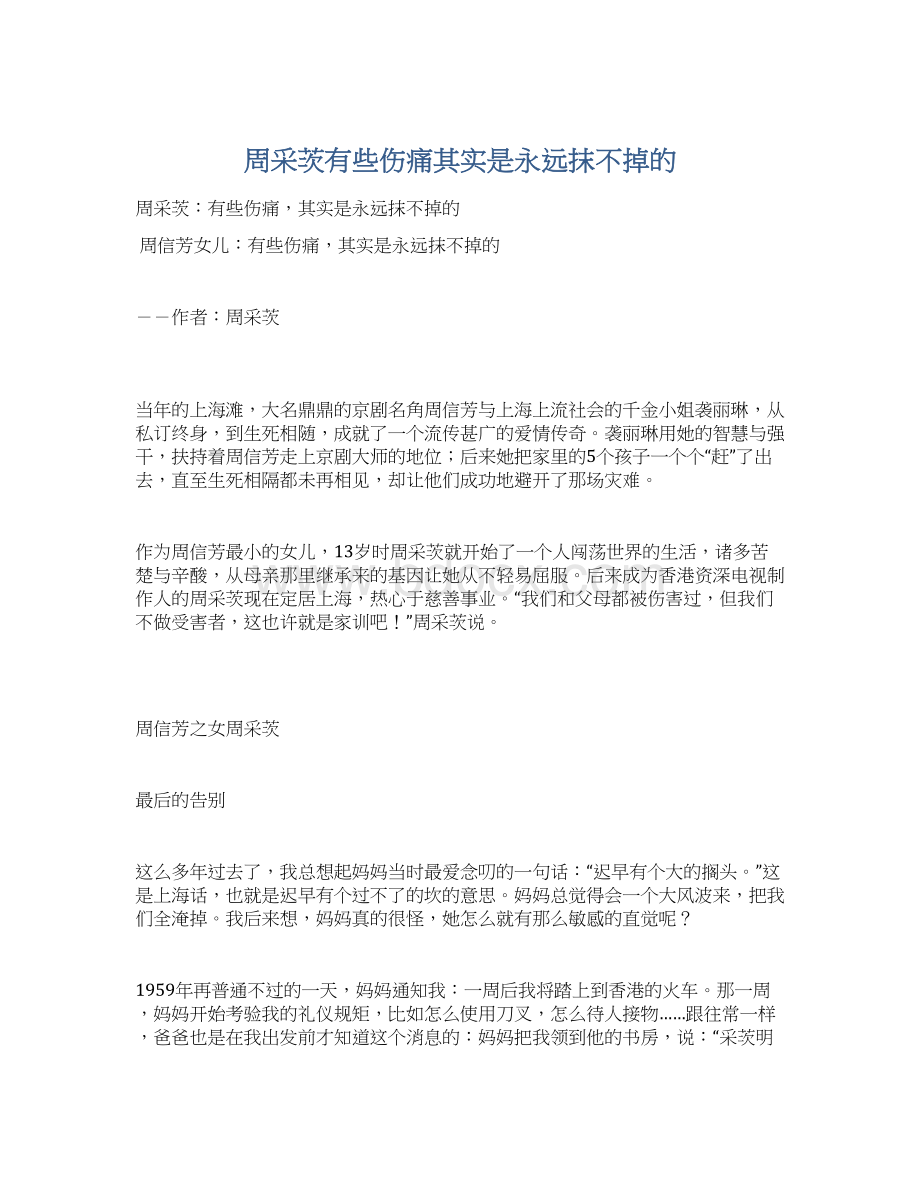

周信芳之女周采茨

最后的告别

这么多年过去了,我总想起妈妈当时最爱念叨的一句话:

“迟早有个大的搁头。

”这是上海话,也就是迟早有个过不了的坎的意思。

妈妈总觉得会一个大风波来,把我们全淹掉。

我后来想,妈妈真的很怪,她怎么就有那么敏感的直觉呢?

1959年再普通不过的一天,妈妈通知我:

一周后我将踏上到香港的火车。

那一周,妈妈开始考验我的礼仪规矩,比如怎么使用刀叉,怎么待人接物……跟往常一样,爸爸也是在我出发前才知道这个消息的:

妈妈把我领到他的书房,说:

“采茨明天就要去香港了。

”爸爸听了,也没什么特别的表情,只是摸了摸我的头叮嘱一句:

“乖一点,要好好读书。

”

我想妈妈那时已经从越来越频繁的政治运动中有了不祥之感了。

那时我们家的生活条件可以说非常优裕:

家里两辆车子,一辆是专门给我大哥开的,另一辆由专门的司机开,我上学时有一段时间还用这个车送我,被同学贴了大字报之后就不敢了。

我家的生活条件,在上海也是数得着的,妈妈总是担心有一天被斗上门来,后来的事情也证明,她的担心没有错。

离开家那一天,也没有什么特别的感觉,觉得自己像哥哥姐姐一样,迟早要出去读书的。

妈妈派了家里一个秘书陪我坐火车从上海到了广州,再转车到深圳。

从深圳出关到香港的时候,海关的工作人员把妈妈给我头顶上挂着的一大堆珠宝全部扣了下来,转寄回上海,而只允许带3元港币进入香港。

1966年初夏,我对已经呼啸而至的一场政治大风暴毫无预感,有一天,我突然心血来潮,想回上海看看爸爸、妈妈。

之前我并没有提前通知他们,我坐着三轮车到了家门口,按了门铃。

开门的惊讶地大叫一声:

“四小姐,你回来了!

”当时妈妈正在楼上睡觉,听到这话吓了一大跳,赶紧下来看我。

妈妈把我安顿在他们的房间,在他们的床脚边弄了张帆布床,这也是我一生中最温暖的回忆。

而时隔7年再见到父亲,他还是那个样子,只是仿佛更加沉默不语。

可是这一次回家,感觉妈妈有点“怪”。

她吩咐我不能下楼,不让我出门。

可是有一天,我妈妈先拆看了我来自香港的信,才把信交给我,我生气了,在我的一再追问下,妈妈说,她是怕没有经验的我,在外面受骗上当,被别人利用当了特务。

有一种直觉告诉我,这里的气氛已经变得令人不安。

3个星期后,上海京剧院的党委书记找上门来,劝我马上离开上海。

她可能觉得我是从香港回来的,运动来了,多一个人比较麻烦。

于是我像一只惊恐不安的小鸟,在大暴雨来临之前慌忙飞走。

这一次告别,他们依然没有远送,只是在房门口和我道了别。

爸爸还是沉默不语。

我心中已充满了不祥的感觉。

几天前,妈妈把家里好多东西都烧掉了。

那时已是6月份了,天气很热,但妈妈还是点起火炉,我们俩整整烧了一晚上。

妈妈又跟我说,她怕火葬,要我们给她买木头棺材。

她又怕家里的钱将来全没收了,所以要我们存好这一笔钱,到时给她买好一点的木头--没想到,这一次,真的是最后的告别。

短暂的安宁

爸爸经常说,妈妈就像个老猫一样,把小猫一个个地含着出去的。

大姐采藻是家里第一个走的孩子,1947年她到美国读大学;之后是三姐采芹和小哥哥英华。

到上世纪50年代末,就慢慢走光了,曾经热闹又幸福的一个大家庭其实永远成了过去。

对爸爸来说,50年代也是他一生最好的时光。

新中国成立后,爸爸曾任上海市文化局戏曲改进处处长、华东戏曲研究院院长,1955年起,又担任上海京剧院院长。

新中国成立前他虽有事业,但唱戏的是没地位的。

他有事业有地位有权力后,也有扬眉吐气之感。

其实,爸爸很早就与左翼人士和共产党地下组织多有往来,他与田汉、欧阳予倩等都是好朋友;爸爸并不仅是一个京剧演员,他是一个非常有思想的才子,编和导都非常出色,对很多社会问题也有自己的思考,所以爸爸也一直被视为文艺界进步力量的代表。

上海解放前,中共地下党组织派熊佛西跟爸爸联系,他们两人一起去做梅兰芳等人的工作,要他们留在大陆,爸爸本人则坚决留在上海,迎接解放。

爸爸还有一个非常朴素的理由:

作为一名京剧演员,观众在这边,他就要留在这里。

1949年10月1日那天,他还登上天安门城楼,参加了开国大典,这几乎也是整个文艺界的最高荣誉。

爸爸是发自内心地拥护共产党的新政权。

1953年冬,他任中国人民第三届赴朝慰问团副总团长,1956年,率上海京剧院访苏演出团赴莫斯科、列宁格勒等地演出,忙得不亦乐乎,但他整个的心境,都是非常愉悦的。

对年幼的我来说,印象最深的就是爸爸写入党申请报告那段时间。

这对他是一件非常神圣的事。

他很真诚地要向组织交代他的过去,为了郑重起见,还请了专门助理来写。

我们家楼下的客厅,平常很少有人去,爸爸和他的助理就搬到客厅里整理材料,我印象中两个人一起写了很久。

我妈妈唯一关心的是,爸爸交代里有没有其他女人,爸爸的助理就抱着文件,不给妈妈看,想起来也蛮好笑的。

我印象中的爸爸平时不怎么爱说话。

在屋后汽车间上面,有个很大的房间,是爸爸的书房,如果家里来客人,他就带到书房,在里面舞文弄墨,谈论戏艺,我印象中还见过巴金和田汉。

爸爸只读过两年私塾,但是他非常刻苦,他的很多知识都是靠读剧本一点点积累起来的。

我记得小时候我还特地拿出一本字典考他,很多特别难的字他都认得,这也是他一个字一个字“抠”出来的。

在舞台上,任何事情爸爸都要想尽办法做得比别人难度更高,他的靴子比人家高,袍子比人家长。

其实我爸爸后来的声音有一些沙哑,但是他却把这个缺点,变成自己的特点。

在我看来,这是他最有能耐的一点。

所以在当时的社会里,爸爸能红是靠真本事。

放在今天,以他的性格,其实根本就红不了的。

爸爸有时显得比较木讷,他本人并不能言善道,又非常清高,从不收红包——那个年代,这样的演员极少。

爸爸在舞台上非常有魅力,那时候看上他的贵妇人很多,甚至有人把金刚钻戒指丢到台上,但是爸爸想尽一切办法躲得远远的。

这种东西叫人家拿回,人家也会很难堪,爸爸就把它们全捐掉。

这也是我妈妈很敬重爸爸为人的原因。

周末,我会去看爸爸演戏。

新中国成立后,爸爸唱过的很多传统的京戏,比如《斩经堂》、《徽钦二帝》都不能再演了。

那时流行的是有很强政治意义的《十五贯》,全国都在演,爸爸也不例外。

还有一部是《义责王魁》,他演家丁王中,斥责那个负心汉状元王魁,这部戏可能比较符合当时的政治要求,也是爸爸后来常演的戏之一。

一般人都喜欢看花旦青衣,但我从小就喜欢看老生,喜欢大嗓子的戏。

对麒派这些演员,上海人从30年代起就很追捧他们,爸爸的戏也很普及,那时候拉黄包车的人都会唱。

对麒派的热爱一直持续到50年代都没有停过,那时候每逢有爸爸的演出,还是场场爆满。

便宜的票有便宜票的观众,前面的票子有前面票子的观众,大家坐在一起看戏。

大约我10岁那年,有一次看爸爸演的《清风亭》,虽然我小,但我也能看得懂了。

因为入戏太深,我在台下呜呜大哭起来,哭得台上的师傅鼓都打不下去了,最后还是我自觉地走了出去。

传奇之恋

平时很沉默寡言的爸爸偶尔喜欢开个玩笑,他说,曾经幻想娶个外国女人,做个官,结果是娶了半个外国女人,做了半个官。

我对妈妈记忆最深的就是她的美。

我懂事起,每当妈妈牵着我的手,走在路上的时候,还是会经常吸引不少行人的目光。

1961年她到英国探望三姐采芹,跟着姐姐一起出席了一个晚会,很多见到她的人都被她流利的英语和典雅的举止所倾倒。

超级大明星加利·格兰特当时也在,他第二天专门打电话来,邀请妈妈去参加他主演的新电影的首映式。

爸爸与妈妈的恋情,当年曾轰动一时,后来还有人以此为蓝本拍了电视剧。

是的,他们的爱情故事即便在今天看来,依然是个传奇。

我的妈妈裘丽琳生于一个大户人家。

外公裘仰山是浙江绍兴人,后来在上海专门与洋人做茶叶生意。

妈妈8岁那年,外公就去世了。

据说当时他的墓地建得特别大,长500米、宽60米,墓前还有两个专供人祭拜的区域,不过后来被毁掉了。

我从小就听妈妈念叨外公的墓地有多大,但我对此一直将信将疑。

几年前我到绍兴,问起一位60多岁的老人,他说:

我小时候也见过裘仰山的坟,有1里多长。

我的外婆玛丽·罗丝,是一个苏格兰裔海关官员娶了松江一金姓女子之后生下的混血儿。

外婆虽然有一半的苏格兰血统,鼻子又高又尖,但在我的童年记忆里,裹着小脚、穿着棉袍子的外婆完全是一个中国老人的形象。

苏格兰太外公死了之后,外婆继承了一笔不小的遗产。

因为她从小自己有钱,而不是靠夫家来的钱,用今天的话来讲,我觉得我的外婆是一个很阔又很有性格的人。

她结婚后,夫家的钱她用在儿子身上,她自己从娘家继承的钱她全用在两个女儿身上,我姨妈家的表姐后来到牛津去读大学,都是用外婆给的钱。

妈妈是裘家的第三个孩子,也是最小的女儿,非常受宠。

小时候在乡下,除了一个洋娃娃是她从外面自己带回来的之外,其他的玩具,她想要玩什么,就叫木匠给她做什么样的。

她甚至还设计图纸,让木匠给她做了个小马桶。

妈妈后来到教会学校住读。

长大后,妈妈被外婆送到上海一个天主教的寄宿学校读书。

学校中的课程以英文为主,中文和法文不过是作为第二和第三语言。

在教会学校读书也要学会很多规矩,妈妈的自理能力很强,也很有主见,在学校里有时候跟嬷嬷、修女吵架,她也都会占上风。

用古今的眼光看,妈妈都是当时上海社交圈里名副其实的名流,后来也有人说她是“首席名媛”。

她穿着时髦,烫着最流行的发型,跟着她的哥哥裘剑飞参加城里有钱人和外国大班举办的聚会,出入各种社会场所。

不过,那时的社交跟现在不一样,出门的时候不可能是自己一个人出去,而是有两个丫头随时跟在身边的。

妈妈是在看爸爸的戏时,一眼看上他的。

那年她才18岁,从这第一眼起,她的心里从此便只有这一个男人的影子。

妈妈煞费苦心地在学校里搞了一个慈善筹款会,用这种方式把爸爸冠冕堂皇地请了过来。

那时候,文艺界人是不被邀请到这种地方的。

妈妈爱得很执著。

他们的阻力当然非常大。

从社会地位上讲,妈妈是属于“上流社会”的;尽管“麒麟童”名声再大,但他终究不过是一个“戏子”,妈妈的地位远远高于爸爸的。

而且那时爸爸还有一位原配妻子,为了避人耳目,他们有时候会选择在坟场约会。

但是他们的恋爱最终还是被小报记者发现了。

外婆非常生气,她一方面把最宠爱的小女儿软禁在家。

一方面马上张罗给她做媒,在天津相中了一个大户人家,还收了人家的聘礼。

有一天晚上,趁着家人看管懈怠,妈妈穿着睡衣趿着拖鞋溜出了家门,她坐上黄包车先去了她的好朋友家,好朋友找到了爸爸。

当天晚上,爸爸带着妈妈逃到了苏州。

后来的很多事情我都是听姨妈的女儿告诉我的,她说你妈妈真厉害,跑出家那天一个包裹两个丫头,私奔还带着丫头。

裘家发现“三小姐”不见了,有说法是我的舅舅裘剑飞马上拿了一支手枪带人四处寻找。

他后来在火车站偶然听说周信芳带人去了苏州,他又带着人马连夜赶往苏州。

据说当天晚上真的是翻遍苏州城各大旅馆,但一无所获。

原来爸爸把妈妈藏在一个僻静干净的小客栈,登记时用的是假名。

然后爸爸当夜又赶回上海,因为第二天还有他的戏--我后来经常想,我爸有些时候真的很“木”,可在关键时刻又很机灵。

裘家勃然大怒,他们登报公开声明和裘丽琳脱离关系。

妈妈给外婆写了好几封请求宽恕的信,但毫无回音。

另一方