黑洞的存在性问题.docx

《黑洞的存在性问题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《黑洞的存在性问题.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

黑洞的存在性问题

四、黑洞的存在性问题

(一)黑洞问题的提出

1795年,法国的拉普拉斯(P·S·Laplace,1749~1827)首次提出了“黑洞”的概念,他认为,地球的逃逸速度是11.186公里/秒,如果地球的半径r缩小到几厘米,其密度将非常大,地球表面物体的逃逸速度将超过光速3×10的5次方公里/秒,这时,外部的光可以射到地球上来,但地球上的光却无法逃逸到太空中去,太空外部的人看不到地球云层反射的光,地球就成了宇宙中的一只“黑洞”。

同理,如果宇宙中有某些天体的密度特别大,也就会变成宇宙中的“黑洞”。

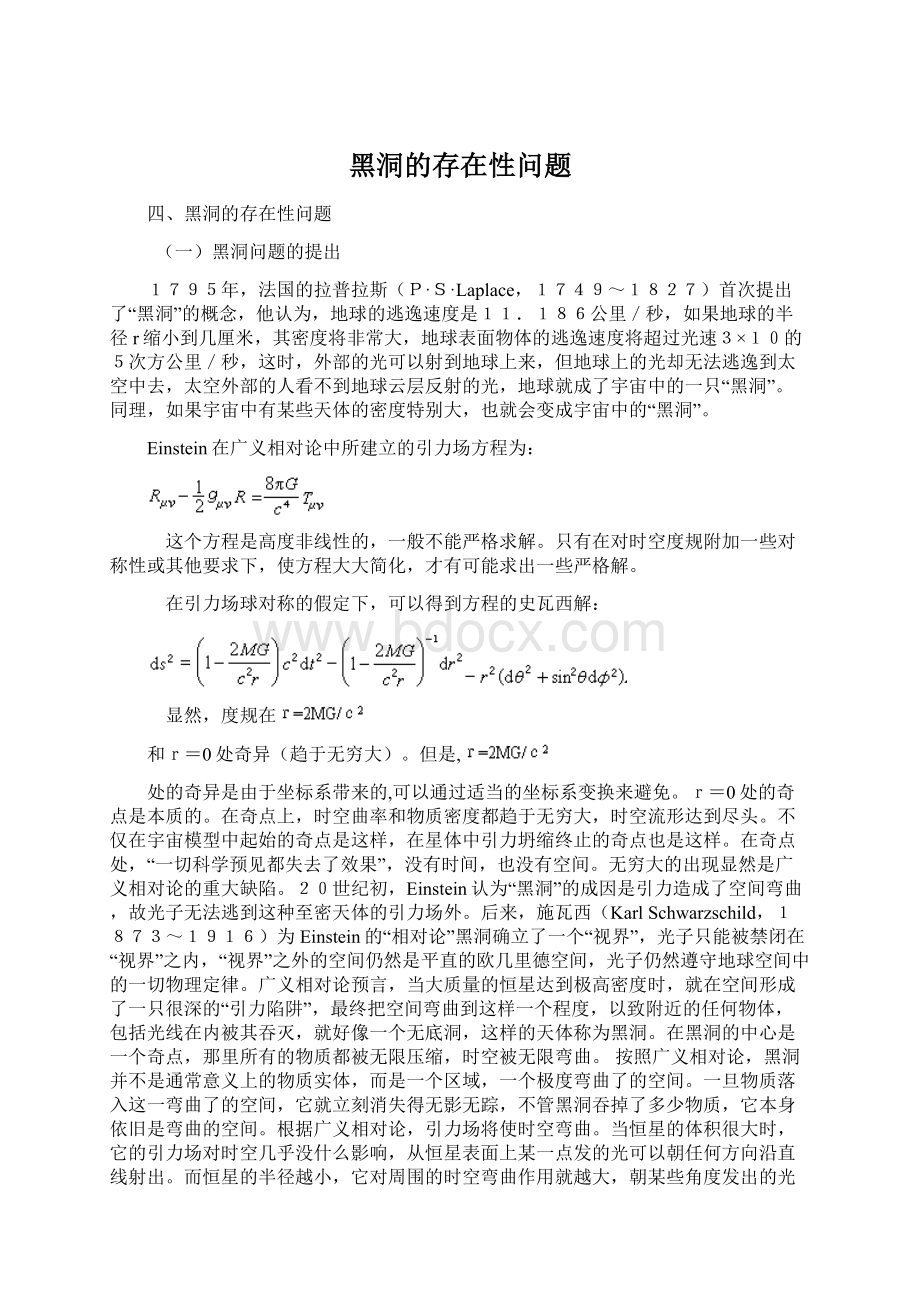

Einstein在广义相对论中所建立的引力场方程为:

这个方程是高度非线性的,一般不能严格求解。

只有在对时空度规附加一些对称性或其他要求下,使方程大大简化,才有可能求出一些严格解。

在引力场球对称的假定下,可以得到方程的史瓦西解:

显然,度规在

和r=0处奇异(趋于无穷大)。

但是,

处的奇异是由于坐标系带来的,可以通过适当的坐标系变换来避免。

r=0处的奇点是本质的。

在奇点上,时空曲率和物质密度都趋于无穷大,时空流形达到尽头。

不仅在宇宙模型中起始的奇点是这样,在星体中引力坍缩终止的奇点也是这样。

在奇点处,“一切科学预见都失去了效果”,没有时间,也没有空间。

无穷大的出现显然是广义相对论的重大缺陷。

20世纪初,Einstein认为“黑洞”的成因是引力造成了空间弯曲,故光子无法逃到这种至密天体的引力场外。

后来,施瓦西(Karl Schwarzschild,1873~1916)为Einstein的“相对论”黑洞确立了一个“视界”,光子只能被禁闭在“视界”之内,“视界”之外的空间仍然是平直的欧几里德空间,光子仍然遵守地球空间中的一切物理定律。

广义相对论预言,当大质量的恒星达到极高密度时,就在空间形成了一只很深的“引力陷阱”,最终把空间弯曲到这样一个程度,以致附近的任何物体,包括光线在内被其吞灭,就好像一个无底洞,这样的天体称为黑洞。

在黑洞的中心是一个奇点,那里所有的物质都被无限压缩,时空被无限弯曲。

按照广义相对论,黑洞并不是通常意义上的物质实体,而是一个区域,一个极度弯曲了的空间。

一旦物质落入这一弯曲了的空间,它就立刻消失得无影无踪,不管黑洞吞掉了多少物质,它本身依旧是弯曲的空间。

根据广义相对论,引力场将使时空弯曲。

当恒星的体积很大时,它的引力场对时空几乎没什么影响,从恒星表面上某一点发的光可以朝任何方向沿直线射出。

而恒星的半径越小,它对周围的时空弯曲作用就越大,朝某些角度发出的光就将沿弯曲空间返回恒星表面。

等恒星的半径小到一特定值(天文学上叫“史瓦西半径”)时,就连垂直表面发射的光都被捕获了。

到这时,恒星就变成了黑洞。

说它“黑”,是指它就像宇宙中的无底洞,任何物质一旦掉进去,“似乎”就再不能逃出。

黑洞是引力汇点。

自20世纪70年代以来,英国的霍金(Stephen Hawking,1942~)相继提出了“微型黑洞”、“量子黑洞”的概念,认为“微型黑洞”可以在宇宙间四处游荡,甚至经常光顾太阳系,并曾对太阳与行星的引力场产生过影响。

“量子黑洞”是一种“灰色天体”它里面的某种“虚粒子”可以从黑洞中“蒸发”出来,故“黑洞不黑”,仍然可以与“视界”外的空间交换能量。

严格说来,“黑洞”理论本身就是另外一种“引力佯谬”或“引力悖论”,它是按牛顿“万有引力”理论推导出来的一种“极限天体”,现实宇宙无法满足这种“极限天体”所要求的物理条件,故它不可能得到任何观测与实验的检验。

当我们在实验室里把某种物质的密度加大到一定程度时,这种物质必然因理化环境的改变而抗拒密度的增加,或始终维持在固态的最小密度状态,根本不可能实现黑洞所要求的密度条件。

就天文观测的角度讲,如果某种天体的体积与质量达到了一定极限,其内部热能必然导致它熔解、气化、等离子化,通过向外“蒸发”来减少自己的质量,从而使自身的物质密度维持在一个有限范围之内。

比如银心的直径已达1光年多,它就不得不以蒸发、辐射的方式向外界排泄质量,以减少自己的质量或扩大自身的体积,来维持一个合理的平均密度。

“黑洞”理论家们正是把牛顿的“万有引力”绝对化,只强调宇宙物质相互吸引的一面,避而不谈物质吸在一起之后的离异与“蒸发”,只强调“万有引力”定律的数学结果,而回避“万有引力”造成的物理演化,只看到“万有引力”趋势所*近的极限,而不思考*近这一极限时出现的必然转化。

因此,“黑洞”理论不是物理学说,而是片面的数学理论,是“万有引力”悖论群中的一种。

近几十年来,随着“相对论”物理学的走红,“黑洞”这一传统“引力佯谬”又繁衍了一些现代版的“引力悖论”。

一些“科学家”相信,支配宇宙运动的唯一力量是“万有引力”,在前宇宙时期,这种力曾经把整个宇宙星体吸在了一起,成了一个超大无比、独一无二的宇宙体,因为它质量太大,表面的地块不断向中心挤压,造成了一层层引力坍塌,最后塌缩成了一个半径为0的宇宙奇点,这个奇点包含了全部宇宙的热量、质量与能量。

150亿年前,这个宇宙奇点再也忍受不住宇宙引力的禁锢,以“大爆炸”的形式来释放它内部的热量、质量与能量,最后就形成了我们现在所居住的宇宙。

另一个版本的解释是,“万有引力”并没在奇点形成后失去作用,而是继续吸引收缩,只不过这时的引力矢量换向,由原来的实数值变成了虚数值,宇宙由半径为0的奇点状态向半径为负值的虚数状态演进,这种虚数宇宙就是“白洞”。

谈到黑洞,离不开史瓦西半径(Schwarzchildraduis)。

史瓦西半径的是说,在史瓦西半径之內的物体,即使加速到接近光速,也沒有办法逃离黑洞。

而在史瓦西半径之外的物体,可以逃离黑洞的重力场。

史瓦西半径(Schwarzchildradius)的公式如下(文献1):

Rs=2*G*M/C^2上式中:

Rs为史瓦西半径,单位为m;G为万有引力常数,毕姆斯(Beams,J.W.)等人得到的值为6.674*10^-11m^3s^-2kg^-1(文献2);M为黑洞的质量,单位为kg;C为光速,其值为299792458m/s;这个公式是史瓦西将静态球对称引力场代入广义相对论场方程得到的史瓦西解(SchwarzchildSolution)。

史瓦西解告诉我们,广义相对论预言一种物体,那就是黑洞。

只要接近黑洞到一个限度,你就会发现时空被一個球面(半径为史瓦西半径)分割成两个性质不同的区域,这个球面称为“事界”(Eventhorizon)。

史瓦西半径的公式是说:

一个物体囚禁光的半径与该物体的质量成正比。

已知太阳和地球的质量,我们不难求出太阳的史瓦西半径是3km,也就是說,质量跟太阳一样的黑洞,如果光接近到3km以內,就逃不出来了。

而地球的史瓦西半径为0.9cm。

广义相对论的引力场在理论上存在着奇性,这种奇性具有十分奇特的性质,沿着短程线运动的粒子或光线会在奇性处“无中生有”或不知去向。

按照广义相对论,演化到晚期的星体只要还有两三个太阳的质量,就会迟早变为黑洞,包括光线在内的任何物体都会被黑洞的强大引力吸到里面而消失得无影无踪。

不仅如此,黑洞还要不断坍缩到时空奇性。

时间停止了,空间成为一个点,一切物理定律,包括因果律都失去意义,一切物质状态都被撕得粉碎。

此外,经典理论中的一个黑洞永远不能分裂为两个黑洞,只能是两个或两个以上的黑洞合为一个黑洞,其结果很可能是整个宇宙变为一个大黑洞,并且早晚要坍缩到奇性。

寻找黑洞的观测工作也在稳步进展。

1970年底,美国和意大利联合发射了载有X射线探测装置的卫星,这颗卫星工作到1974年,共探测到161个射线源,经筛选确认,天鹅座X-1最有希望是一个黑洞。

另外,圆规座X-1与天鹅座X-1数据非常相似,也很有希望被证认为黑洞。

现在关于黑洞的理论的研究正在进展,观察结果还有待进—步证实。

无论如何,广义相对论竟然要求这类难以接受的奇性,无疑是一个难题。

或者广义相对论本身要修改,或者物理学的其他基本概念和原理要有重大变更。

美国天文学家借助“钱德拉”X射线天文望远镜在双鱼座发现一个新级别黑洞。

科学家们通过研究该黑洞的X射线爆发持续时间和爆发周期而大致确定了它的级别--质量相当于一万个太阳。

科学家们称,新发现的这个黑洞只能算作是一种中等级别的黑洞。

此前,科学家们所探测到的黑洞主要有两种类型,一种是质量仅相当于太阳质量十倍多的类恒星黑洞,另一种则是质量为太阳数十亿倍的超级黑洞。

本次发现的这个黑洞位于双鱼座的M74星系中,它与地球的距离约为3200万光年。

科学家们解释称,该黑洞的X射线爆发周期约为2小时,其强度约相当于10--1000个中子星或类恒星黑洞。

科学家们认为,该黑洞X射线辐射的周期性变化与其周围聚集的热气体盘的变化有关。

此前,科学家们还通过长期的研究得知,黑洞辐射的周期与其质量大小也有着密不可分的关系。

根据上述这二个因素,科学家们才能判定该黑洞质量约相当于10000个太阳的质量。

科学家们还表示,此类黑洞的产生一般有两种途径:

一,这种中等质量的黑洞由高密星群中央的数十个甚至上百个恒星级黑洞合并而来;二,它是大型星系逐渐吞噬小型星系而形成的小星系核的残留物质。

(二)黑洞的存在性质疑

《自然杂志》19卷4期的 ‘探索物理学难题的科学意义'的 97个悬而未决的难题:

68.黑洞何时可以露真容?

Einstein并不相信黑洞,查普林争辩道,“不幸的是,他不能清楚地说明为什么。

”问题的根源在于另一个20世纪物理学的革命性的理论——量子力学,同样也是Einstein协助建立起来的。

在广义的相对论中,并没有一种所谓的“格林尼治时间”让其它地方的时钟以同样的速度转动。

相反,在不同的地方,重力让时钟以不同的速度运转。

但量子力学主要是描述细微空间中的物理现象,因而它只有在宇宙通用的时间的前提下才会体现其理论价值,否则就没有任何意义。

这个问题在“视界(event horizon)”——黑洞的边界尤为显著。

对于一个遥远的观察者而言,这里的时间看似是静止的。

一艘掉入黑洞的飞行器在遥远的观察者看来,似乎永远地陷在了黑洞的边界;但飞船中的宇航员们却能感觉到自己在继续下降。

“广义相对论预示,黑洞边界并没有发生任何变化。

”查普林说。

然而,早在1975,量子物理学家们曾经提出争议:

在黑洞边界确实会发生奇怪的事情:

遵守量子法则的物质对轻微干扰变得极为敏感。

“这一结果很快地就被忘记,”查普林说,“因为它与广义相对论的预言不符。

但是实际上,它是完全正确的。

”他认为,这种奇怪的活动正是时空“量子相变(quantum phase transition)”的证据。

卓别林认为,死亡后的恒星并不会简单地形成一个黑洞,而是在该时空内部,充斥着暗能量,而且这具有一些有趣的重力的效应。

查普林称,暗能量星的“表面”外看,它的“行为”与黑洞十分相似,能够产生强大的重力牵引。

但是内部,暗能量的“负”重力可能会引起物质重新反弹回来。

而且查普林预言,如果暗能量星足够的大的话,任何反弹出的电子将会被转变成为正电子,它将在高能辐射中消灭其它电子。

卓别林表示,这种情况可以解释我们观察到的银河系中心辐射现象。

而此前对于这种现象,天文学家们认为是银河系中存在着一个巨大黑洞的证据。

查普林还认为,宇宙可能充满着大量“原始”的暗能量星。

这类星体并不是由恒星死亡而形成,而是由于时空自身的波动起伏所导致的,就像是从冷却的液态气体中自然冒出的气泡。

这些与普通物质一样具有重力效应,但是无法被观察到,它们就是人们经常提到的暗物质。

1974年,霍金通过研究黑洞外的量子力学,发现黑洞不仅能够吸收黑洞外的物质,而且能以热辐射的形式向外“吐出”物质这一量子力学现象。

由于黑洞在向外蒸发物质的同时,温度也随之升高;黑洞不断地向外蒸发物质,它的温度越来越高,蒸发越来越快,最后将以大爆炸的形式向外吐出所有的物质而结束它的生命。

黑洞一旦形成就会“蒸发”辐射出能量,同时损失质量,称为霍金辐射,亦称黑洞蒸发。

霍金这一理论是黑洞研究中的一个重大进展。

但与此同时,霍金在1976年的另一篇论文中对