课堂教学效果实证研究与追因分析案例感悟沧桑巨变.docx

《课堂教学效果实证研究与追因分析案例感悟沧桑巨变.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《课堂教学效果实证研究与追因分析案例感悟沧桑巨变.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

课堂教学效果实证研究与追因分析案例感悟沧桑巨变

课堂教学效果实证研究与追因分析案例

——八年级历史与社会《感悟沧桑巨变》课堂教学目标与检测

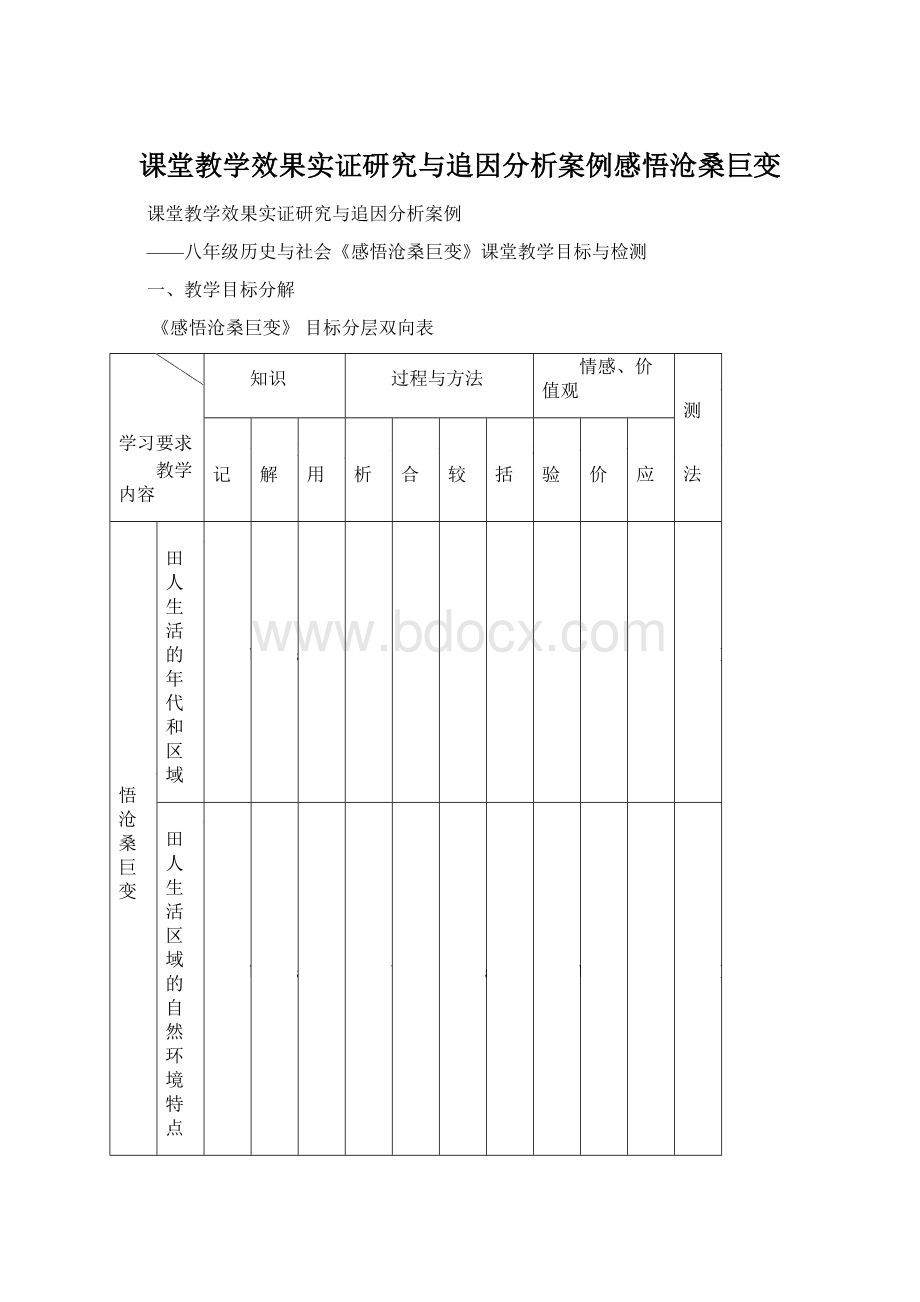

一、教学目标分解

《感悟沧桑巨变》目标分层双向表

学习要求

教学内容

知识

过程与方法

情感、价值观

检测

方法

识记

理解

应用

分析

综合

比较

概括

体验

评价

反应

感悟沧桑巨变

蓝田人生活的年代和区域

b

a

B

蓝田人生活区域的自然环境特点

b

a

b

a

b

B

蓝田人家园今昔盛衰历史

b

a

b

a

b

C

●▲人类活动与环境变迁的关系

b

a

b

a

BC

人类对人地关系的认识

b

a

b

a

BC

●▲树立环境意识

b

a

b

a

b

C

A为填空题B选择题C问答题

二、教学案导学促教

二、教学设计思路

课堂上我采用“情境创设——自主学习——合作交流”的自主探究的方法进行教学,教学的基本策略是:

①情境创设激发兴趣

人教版《历史与社会》,在教材的每一单元最后,都安排了一课综合探究活动课。

综合探究活动从学生的生理特点和心理特点出发,从学生认知规律出发,从学生现有的生活经验出发,努力达成三维目标的实现。

从一定意义上讲,综合探究活动,就是从一个角度来阐述一个道理,通过学习,让学生举一反三,学会从不同的角度来进行探究性学习的方法。

本活动的主题是《感悟沧桑巨变》,通过对蓝田人生活家园前后所发生的巨大变化,认识到自然环境对于人类文明的产生和发展所具有的重大意义,懂得今天人们应该如何正确处理人与自然的关系。

因此,本课的学习着重要解决这样几个问题:

一是蓝田人的家园发生的怎样的变化?

二是为什么会发生这样的变化?

三是这种变化说明了什么?

或是给今天的人们怎样的启示?

我们应该怎样做?

(如何正确对待人与自然的关系。

)

②自主学习解难克疑

引导学生通读课文内容,初步了解蓝田人生活的时期及其生活地点。

了解蓝田人生活的家园所发生的变化,理解产生这种变化的原因,以及对今天的人们所产生的影响或启示。

③合作交流拓展提升

首先,在学生自主学习的基础上进行成果的交流。

由老师指定不同层次的学生对自主学习的内容进行汇报,在此基础上,其他学生也可提出不同的意见和问题进行交流、探讨。

其次,在学生充分交流的基础上教师提出问题:

一是蓝田人生活的年代属于什么时代(旧石器时代或新石器时代)?

和前面学习过的哪些古人类生活的时代较为相似?

二是课本P47中孟子、荀子和恩格斯的话是什么意思?

对于我们今天有什么指导意义?

三是如果让我们从另外的角度去探究沧桑巨变,你会从哪些角度去探究?

以此来拓展学生的思维,升华学生对所学知识的理解,有效达成情感目标。

三、教学过程与方法

(一)情境创设激发兴趣

1、教师叙述,导入课题。

从一定意义上讲,综合探究活动,就是从一个角度来阐述一个道理,通过学习,让学生举一反三,学会从不同的角度来进行探究性学习的方法。

本文《感悟沧桑巨变》从蓝田人家园前后发生的巨大变化,揭示人类要与自然和谐相处的道理。

2、 揭示课题。

学生先读课文题目,并思考本课所要解决的问题。

最后教师指出:

本课的学习主题:

一是蓝田人的家园发生的怎样的变化?

二是为什么会发生这样的变化?

三是这种变化说明了什么?

或是给今天的人们怎样的启示?

我们应该怎样做?

(如何正确对待人与自然的关系。

)板书:

感悟沧桑巨变

怎样的变化?

说明了什么?

应该怎么做?

为什么会发生这样的变化?

3.展示双向目标。

(二)自主学习解难克疑

投影展示自学要求,自学课文。

(1)蓝田人生活的时期和地点。

(2)蓝田人附近的渭河两岸,先后有哪些朝代在此建都?

(3)蓝田人生活的家园前后发生了怎样的变化?

为什么会发生这样的变化?

(4)这些变化说明了什么?

给今天的人类有什么样的启示?

(三)合作交流拓展提升

1、自学成果交流,教师归纳总结。

(1)蓝田人家园:

生活年代,地点,建都之地。

(板书)

(2)蓝田人家园前后的变化

一百万年前后

六十万年前后

10世纪前后

蓝田人家园

板书:

一百万年前后六十万年前后10世纪前后

(3)为什么会有这样的变化?

板书:

人口,燃料,大兴土木。

结果:

河床淤塞,断流。

到10世纪,这里就不再是中国的政治、经济中心了。

(4)这些变化说明了什么?

人类依赖和利用优越的自然环境,创造和发展了灿烂的文明,但同时过度的开发,破坏了自然环境,又导致了文明的衰落。

保护自然和人类文明是我们每个公民的责任。

板书:

自然环境人类活动

(5)蓝田人家园前后的变化给今天的人们有什么启示?

遵循自然规律,人与自然和谐相处,保护环境,走可持续发展道路。

板书:

和谐

2、拓展提升

(1)蓝田人生活的年代属于什么时代(旧石器时代或新石器时代)?

和前面学习过的

哪些古人类生活的时代较为相似?

(2)文明的反思—有感于环境的变迁。

课本P47中孟子、荀子和恩格斯的话是什么意思?

斧斤以时入山林,林木不可胜用也。

---孟子

伐木要分时节,这样才能生生不息。

(如:

休渔期)

人定胜天—荀子(如:

远古时期大禹治水,2003年抗非典胜利)

“人定胜天”思想是由我国古代思想家荀子最先提出的。

“人定胜天”并不是说人能够战胜天,能够改变自然规律,而是指人的意志和力量可以认识自然,战胜自然,战胜灾害;“人定胜天”不是可以任意破坏自然,而是在适应人类发展的需要、改造自然的同时,科学地保护自然,求得人和自然的协调发展。

远古时期的“大禹治水”,2003年抗“非典”的胜利,就是“人定胜天”的最好体现。

我们不要陶醉于我们对大自然的胜利,对每一次的胜利,自然界有时都会报复我们。

每一次胜利,在第一步都确实取得了我们预期的结果,但是在第二步和第三步却有了完全不同的出乎意料的影响,常常把第一个结果又取消了。

-恩格斯

人类在利用自然,改造自然的过程中一定要遵循自然规律,否则就会遭到大自然的报复.

(3)蓝田人家园前后的变化给今天的人们有什么启示?

遵循自然规律,人与自然和谐相处,保护环境,走可持续发展道路。

活动:

我们身边的环境有哪些变迁?

形成这些变化的原因是什么?

这些变化带来了哪些后果?

设计保护环境的宣传标语。

(4)结合身边事例,谈谈我们中学生能为环保做些什么?

(5)课外实践:

调查楼兰人家园的巨变

(四)课堂小结。

1.总结本课内容。

人类依赖和利用优越的自然环境,创造和发展了灿烂的文明,但同时过度的开发,破坏了自然环境,又导致了文明的衰落。

保护自然和人类文明是我们每个公民的责任。

2.板书设计。

感悟沧桑巨变

蓝田人家园:

生活年代,地点,建都之地。

变化:

一百万年前后

六十万年前后说明什么怎么办?

(启示)

10世纪前后录自然环境人类活动和谐

原因:

人口,燃料,大兴土木

3.课堂练习

1.蓝田人家园的变化最主要的原因是因为()

A、气候条件的变化B、水资源的缺乏

C、经济中心的南移D、人类没有善待自然,导致自然环境的变化

2.下列措施或活动符合人与自然和谐相处的是:

()

①在黑龙江省实行退耕还林②在西北内陆迅速开发人工绿洲,发展农业生产

③杭州西溪湿地保护政策④上世纪50年代,北大荒开垦成了“北大仓”

A、①②B、②④C、①③D、①④

3.下列行为或主张符合可持续发展的有:

()

A、竭泽而渔,杀鸡取卵B、以人为本,人定胜天

C、盛世滋丁,永不加赋D、封山育林,定期伐木

四、教学目标达成检测与分析

本节课的教学内容相对较少,所以相关检测都放在课堂上当堂完成。

具体检测内容如下:

(一)检测题

课堂检测题

结合课本“沧桑巨变:

蓝田人家园的今昔”的内容,完成下列问题

1.在陕西境内生活过的原始人有()(不定项选择)到()

A、元谋人B、北京人C、山顶洞人D、半坡人E、河姆渡人F、蓝田人

2.蓝田人生活在距今约()

A、五十万年B、一百万C、一百万至五十万年D、二百万至一百万年

3.蓝田人遗址的古今变迁,告诉我们()

①人类可以任意改造自然和利用自然②保护自然环境,就是保护我们人类自己③人类对自然的过度开发和利用,会导致文明的衰落④保护自然和人类的文明,是我们每个公民的责任

A、①②③B、①②④C、①③④D、②③④

4.下列想法和做法不符合人类与自然和谐共处思想的是()

A、但留方寸地,留与子孙耕B、变湖泊为粮仓C、垃圾分类处理D、在长江上游植树造林

5.下列关于人类与自然环境关系的叙述,正确的是()

A、人类创造的财富,与自然环境无关B、各种自然环境对人类生存和生活都是有利的

C、人类各种活动都直接或间接地与自然环境发生联系

D、自然环境只为人类提供物质生产资料,而对人类精神生活没有影响

夯基固本:

1.蓝田附近的渭河两岸,是许多王朝的建都之地,在这里建都的王朝是()

①周②秦③西汉④东汉⑤隋⑥唐⑦明⑧清

A、①②③④⑤B、①②③⑤⑥C、①③④⑤⑦D、②③④⑤⑧

2.你认为蓝田人家园古今变化巨大,留给我们的启示是()

A、人与自然应该和谐相处B、人与自然是对立的

C、人能够任意改造自然D、在自然面前,人是无能为力的

综合提升:

3.请列举渭河流域植被破坏的原因及后果。

拓展探究:

4.结合身边事例,谈谈我们中学生能为环保做些什么?

(二)教学目标达成度检测分析。

班级:

八(9)班人数:

57人检测时间:

2012年11月17日

题号

题型

序号

内容

分值

平均

分

达成度

失分原因

改进措施

课堂检测

选择题

1

在陕西境内生活的原始人有()(不定项选择)

11人做错,有8位同学只选一个答案。

对不定选择不理解;对相关的古人类生活的地点不熟悉。

1.加强解题指导。

2。

集体讲评与个别辅导结合。

2

蓝田人生活在距今约

全部做对

3

蓝田人遗址的古今变迁,告诉我们

5人做错。

审题不仔细。

对“任意”没注意。

审题指导,端正作业态度。

4

下列想法和做法不符合人类与自然和谐共处思想的是

7人做错

题意不理解,特别是A、B选项。

也说明对和谐共处思想理解不深。

加强审题指导。

培养学生的理解能力。

5

下列关于人类与自然环境关系的叙述,正确的是

6人错

题意不理解,特别是B、D选项。

考虑不细致。

加强审题指导。

培养学生的理解能力。

课后检测

夯基固本选择题

1

蓝田附近的渭河两岸,是许多王朝的建都之地,

全对。

2

你认为蓝田人家园古今变化巨大,留给我们的启示是

3人做错。

1人选C,2人选D。

没有较好理解人与自然和谐相处的道理。

端正作业态度。

积极思考。

综合提升

3

请列举渭河流域植被破坏的原因及后果。

后果的描述有10个人只答其中的一方面。

审题不严格,答题比较随意。

答题规范指导。

拓展探究

4

结合身边事例,谈谈我们中学生能为环保做些什么?

相当多的学生只写“不乱扔垃圾”之类的,缺乏深度。

如“宣传环保”,

思维狭隘,答题比较随意。

答题规范指导。

(三)追因分析

纵观以上的监测分析表,可以看出学生在比较直白、简单方面的知识完成的较好。

主要原因在于:

这些知识书上有或是教师在课堂上有过特别的强调。

如:

蓝田人生活的年代,课本中有明确的表述,而且在学生自学环节,教师也有过相关的思考题,在交流环节也有学生进行解答,学生印象较深;关于蓝田人家园附近的建都之地,教师在课堂上有强调,并要求学生做笔记;渭河流域植被破坏的原因,教师强调并有板书,用心的学生都没什么问题。

相对于以上几题,学生在理解要求较高的题上,达成度不够理想,仔细分析,发现造成错误的原因有以下几方面:

1.审题能力不强。

审题不细心,不能很好没有抓住题干或材料中的关键词。

对于没接触过的题型缺乏更多的思考,不仔细。

如课堂检测第1题,这是一个不定项选择,是第一次出现的题型。

有8位同学习只选一个答案。

除了对相关的古人类生活的地点不熟悉外,审题不仔细是很重要的原因;再如,综合提升第3题列举渭河流域植被破坏的原因及后果,有10个学生在此回答后果时只答了其中的一方面,“河床淤塞,无法行船,甚至断流”,而对“到10世纪初,这里不再是中国的政治、经济中心了”没有说明。

也说明有的学生思维不严密。

也有的学生作业态度不端正,为图省事,马虎随意。

2.思维不够严密,理解能力不够深入。

缺乏与知识的联系,提升、概括能力偏差,学科素养缺乏。

作业中的许多错误都是和学生理解不深入,思维简单,逻辑不严密切相关的。

如第3题①人类可以任意改造自然和利用自然,就有5个同学做错。

课后在个别交流时,还有学生振振有词地说,人类当然可以任意改造自然和利用自然,这是人类的权利,人类想怎么用就怎么用。

但对人类任意改造自然和利用自然的结果却没有更多的思考。

事实上人类任意改造自然和利用自然的结果正是蓝田人家园前后巨变的根本原因,它给我们的启示就是要善待自然,与自然和谐相处,这正是学习本课书的意义所在。

在一定意义上也反映了学生思维能力的狭隘。

再如第4题,B选项,变湖泊为粮仓,有学生认为不是增加粮食产量了吗?

那不好吗?

学生在理解问题时脱离了特别的情境,没能运用所学知识进行思考,这样的思维是无益,甚至于是有害的。

如果学生深刻理解了人与自然和谐应该相处的思想后,就不难理解把调节水位的湖泊变为良田的后果了。

又如夯基固本第2题,3人做错,其中1人选C,2人选D。

C选项,人能够任意改造自然,D选项,在自然方面,人是无能无力的。

从学生作答的情况可以看出,有的学生的思维较为僵化,容易走极端。

非此即彼。

从一个极端走向另一个极端。

3.知识系统性不够,使得学生不能站在较高的角度去理解、把握所学知识,造成学生思维的片面性和狭隘性。

如,在拓展提升环节,“结合身边事例,谈谈我们中学生能为环保做些什么?

”时,教师也没有能够较好地“从思想和行为方面”指导学生进行思维训练,因此学生在作答时往往从行为角度描述较多,而对于思想上的提高则较少。

(四)改进措施

1.夯实基础知识。

认真研读课程标准,教师在教学过程中,应及时对教材内容进行补充,实际上这也是课改的基本理念之一。

对“内容标准”中要求的现象、特征、观点等基本知识应理解到位,立足平时,夯实基础。

本次作业中的第1题,学生如果能较好掌握各古人类相对应的生活区域,那么就可以减少相应的错误;夯基固本中的第1题,建都之地,因为教师在课堂上有较多强调,并要求做好笔记,所以学生回答的较好,因此,在课堂教学中夯实基础知识,对于培养学生的各种能力有着很重要的意义。

2.培养基本能力。

从本次作业中可以看出学生在审题能力、答题能力、理解能力、思维能力等均不同程度存在这样或那样的问题(这部分内容在前面的追因分析中有详细的说明,这里不再赘述),这就要求教师在课堂教学过程中要注重学生基本能力的培养。

加强审题能力的培养,提高答题技能。

教师在课堂教学中要使学生会使用中心语、答题语、主干语和限定语的划分方式来进行审题,学会从材料中提取有效信息的方法,加强答题有效性的培养,使学生对不同的答项语、不同的角度的设问会用不同的思维方式作答,加强答题规范性的培养,使学生答题时做到要点化、序列化和段落化,加强学科语言能力的培养,尽量运用所学专业知识和书面语言来作答,避免大白话、口语,培养学生学会按题目的要求取舍和重新整合知识,培养学生简洁、准确的语言表达能力。

教师在课堂教学中要注重知识的纵向和横向联系和前因后果的分析,引导学生形成新的认知结构,从而提升学生运用所学知识分析和解决问题的能力。

同时还要注重培养学生读图、识图以及从材料中提取有效信息的能力。

引导学生审视现实、关注社会,培养学生全面分析问题的广阔思维能力。

当然基本能力的培养还得益于学生良好的学习习惯,如:

认真审题,认真做题,认真检查的好习惯,而良好的习惯又取决于学生的学习态度。

因此教师在教育教学过程中还得要更多关注学生的学习态度,特别是后进学生的学习状况,作业中的问题大多出现在后进学生身上,这在一定程度上说明良好的学习态度和习惯对于提高教育教学质量有着重要的意义。

因此,教师在课堂教学中应灵活运用新课程标准和课本,适当降低目标要求,激发每一位学生的学习积极性主动性,鼓励学困生积极主动参与学习,找出适合自己的学习方法,为今后的学习打下良好的基础。

3.注重创新实践。

课堂教学应该由强调知识的传承和积累向知识的探究过程转化,注重从过程和方法入手,在情境中培养学生的探究意识和探究能力,使学生从被动接受知识向主动获取知识转化,培养学生的探索精神和创新能力,注重联系社会现实,联系学生的生活实际,切实落实知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观的课程目标。