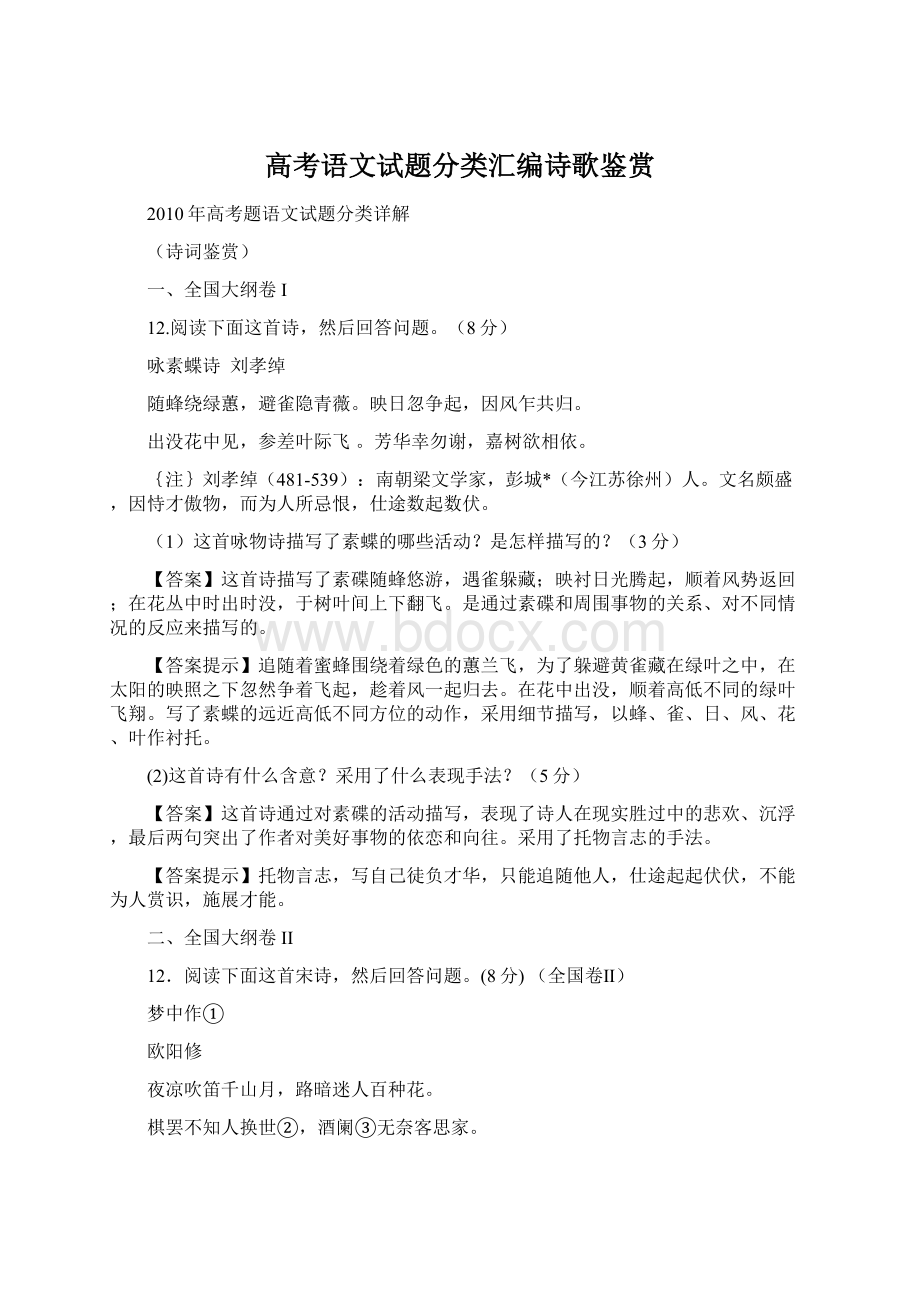

高考语文试题分类汇编诗歌鉴赏.docx

《高考语文试题分类汇编诗歌鉴赏.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考语文试题分类汇编诗歌鉴赏.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高考语文试题分类汇编诗歌鉴赏

2010年高考题语文试题分类详解

(诗词鉴赏)

一、全国大纲卷I

12.阅读下面这首诗,然后回答问题。

(8分)

咏素蝶诗刘孝绰

随蜂绕绿蕙,避雀隐青薇。

映日忽争起,因风乍共归。

出没花中见,参差叶际飞。

芳华幸勿谢,嘉树欲相依。

{注}刘孝绰(481-539):

南朝梁文学家,彭城*(今江苏徐州)人。

文名颇盛,因恃才傲物,而为人所忌恨,仕途数起数伏。

(1)这首咏物诗描写了素蝶的哪些活动?

是怎样描写的?

(3分)

【答案】这首诗描写了素碟随蜂悠游,遇雀躲藏;映衬日光腾起,顺着风势返回;在花丛中时出时没,于树叶间上下翻飞。

是通过素碟和周围事物的关系、对不同情况的反应来描写的。

【答案提示】追随着蜜蜂围绕着绿色的蕙兰飞,为了躲避黄雀藏在绿叶之中,在太阳的映照之下忽然争着飞起,趁着风一起归去。

在花中出没,顺着高低不同的绿叶飞翔。

写了素蝶的远近高低不同方位的动作,采用细节描写,以蜂、雀、日、风、花、叶作衬托。

(2)这首诗有什么含意?

采用了什么表现手法?

(5分)

【答案】这首诗通过对素碟的活动描写,表现了诗人在现实胜过中的悲欢、沉浮,最后两句突出了作者对美好事物的依恋和向往。

采用了托物言志的手法。

【答案提示】托物言志,写自己徒负才华,只能追随他人,仕途起起伏伏,不能为人赏识,施展才能。

二、全国大纲卷II

12.阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

(8分)(全国卷Ⅱ)

梦中作①

欧阳修

夜凉吹笛千山月,路暗迷人百种花。

棋罢不知人换世②,酒阑③无奈客思家。

【注】①本诗约作于皇祐元年(1049),当时作者因支持范仲淹新政而被贬谪到颍州。

②传说晋时有一人进山砍柴,见两童子在下棋,于是置斧旁观,等一盘棋结柬,斧已拦掉.回家后发现早已换了人间。

③酒阑:

酒尽.

(1)这首诗表现了作者什么样的心情?

【答案】表现了①因仕途失意而对前途忧虑和无可奈何的心情;②希望脱离官场返回家乡的心情。

【解析】本题考查评价文章的思想内容和作者的观点态度。

“路暗花迷”表现了作者对前途的迷茫,结合注释可知这是因为仕途失意所致,“无奈”“思家”等词语则表现了无可奈何之情和渴望回家之情。

答出①,给2分;答出②,给1分。

意思答对即可。

(2)你认为这首诗在写作上有什么特色?

【答案】①一句一个场景;②以景写情,情景交融;③对仗十分工巧。

【解析】解析本题考查鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧。

本诗最明显的写作特色是四个场景组合在一起,一句一个场景;夜、笛、千山月,路、百种花,这些景物表达了作者对前途的迷茫,是以景写情,情景交融;在修辞上使用了工整的对仗。

答出①②两点各给2分,答出③给1分。

意思答对即可。

赏析:

这是一首体制十分奇特、艺术手法十分讲究的诗。

一种则是一句一绝,四句诗是四个不同的独立意境,虽然此诗四个画面各自独立,然而组合在一起却又成为一幅构思完整、意境连绵的图画。

全诗一句一截,各自独立,描绘了秋夜、春宵、棋罢、酒阑四个不同的意境,好像四幅单轴画。

扬慎《升庵诗话》卷十一认为,杜甫《绝句》:

“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鸳

上青天。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

”是此诗之祖。

不过,细细体味,这四句给人的意象又是统一的,正可以诗题的一个“梦”字贯通。

因为是梦,故尔有意识流动变幻不定,前后不连贯的特点,使诗中的景和事显得迷离惝忆,隐隐绰绰,游移不定,似是而非。

末句是全诗之关目,一个“客”字便是梦的原由,梦的主旨,梦的归宿。

李后主尚有“梦里不知身是客”的时候,到底给人片刻慰籍。

可欧阳公表现的梦,却是客愁贯穿于始终,令人抑郁不展,魇魔难去。

日有所思则夜有所梦,可见这客愁之深之切了。

诗题“梦中作”,这当然不可能,可全诗却给人以无庸置疑的梦境之感,有如身历亲受。

诗人良苦用心和绝妙手笔,可发一赞叹。

三、全国新课标卷

11.阅读下面这首乐府诗,完成8~9题。

(陕西卷)

雨雪曲

江总①

雨雪隔榆溪②,从军度陇西③。

绕阵看狐迹,依山见马蹄。

天寒旗彩坏,地暗鼓声低。

漫漫愁云起,苍苍别路迷。

【注】①江总(518~590):

南朝陈文学家,字总持,济阳考城(今河南兰考)人。

历仕梁、陈、隋三朝。

②榆溪:

指边塞。

③陇西:

在今甘肃东部。

8.这首诗描写了什么样的环境?

末句中的“别路”是什么意思?

(5分)

【答案】这首诗描写了边地风雨交加、荒凉苦寒的环境,“别路”的意思是戍卒离别家乡到边关的路。

【解析】第一问3分,答出“边地”,“雨雪交加”,“荒凉苦寒”三点,每点1分。

第二问,答出“戍卒离乡”、“到边关”两点,每点1分。

9.诗人把“旗彩坏”、“鼓声低”分别接在“天寒”、“地暗”之后,这样写有什么好处?

这首诗表现了戍卒什么样的情感?

(6分)

【答案】这样写的好处是,不仅点明了边塞“天寒”、“地暗”的环境,也真实生动地透露出戍卒在这种环境下产生的“旗彩坏”“鼓声低”的心理感受。

这首诗表现了戍卒身处辽远而艰苦的边塞的思乡之情

【解析】作答此题,审明题干至关重要,题干中暗示“旗彩坏”、“鼓声低”放在“天寒”“地暗”之后的好处,应围绕题干展开。

四、北京卷

13.读下面这首诗,完成1,2题。

(7分)(北京卷)

古风(其三十九)

李白

登高望四海,天地何漫漫。

霜被群物秋,风飘大荒寒。

荣华东流水,万事皆波澜。

白日掩徂晖①,浮云无定端。

梧桐巢燕雀,枳棘②栖鸳鸾③。

且复归去来,剑歌《行路难》。

注:

①徂辉:

落日余晖。

②枳棘:

枝小刺多的灌木。

③鸳鸾:

传说中与凤凰同类,非梧桐不止,非练食不食,非醴泉不饮。

①下列对本诗的理解,不正确的一项是(3分)

A.前四句,写诗人等高望远,看到天高地阔、霜染万物的清秋景象,奠定了全诗昂扬奋发的基调。

B.诗中“荣华东流水”与李白《梦游天姥吟留别》中的“古来万事东流水”表达的意思有相似性。

C.七、八句借助于描写白日将尽、浮云变幻的景象,形象而含蓄的表达了诗人对世事人生的感受。

D.九、十句的意思是本应栖息于梧桐的鸳鸾竟巢于恶树之中,而燕雀却得以安然地宿在梧桐之上

【答案】A(开头四句“登高望四海,天地何漫漫。

霜被群物秋,风飘大荒寒”,乃登临所见之秋景。

茫茫天地间,但见严霜覆万物,西风吹荒野,道不尽景象的浩大空洞与苍凉萧索。

这景象,既是大自然深秋的画面,又是社会冰冷的写照。

诗人不仅身寒而且心寒了。

)

【解析】本题考查考生鉴赏诗歌内容的能力。

“奠定了全诗昂扬奋发的基调”错,与全诗主旨不符。

②结合全诗,简述结尾句“剑歌行路难”所表达的细想感情。

(4分)

【答案】(4分)要点:

对荣华易逝、世事多舛的人生境遇的感慨;对黑白颠倒、小人得志的社会现实的不满;对怀才不遇、壮志难酬的自身遭际的激愤。

【解析】本题考查考生鉴赏诗歌中心思想的能力。

解析:

这是李白诗“登高望四海①”(《古风》其三十九)。

这首诗与《行路难》是同时期的作品。

诗中借景寓情,抨击统治者的昏庸腐败。

“梧桐巢燕雀,枳棘栖鸳鸾”,就是对权贵当道、才能之士被压抑的混乱现象的揭露。

1、四海,指天下。

2、漫漫,广阔无边。

3、被,覆盖。

大荒,广阔的原野。

两句意为:

秋霜覆盖,万物凋零;北风飘拂,原野荒寒。

4、两句意为:

荣华富贵象东流水一样,转瞬消逝;人间万事如波浪起伏,变化多端。

⑤、徂(cú)晖,夕阳的余辉。

5、帜棘,有刺的灌木。

鸳,通“鵷”。

相传鵷雏非梧桐不栖。

两句意为:

梧桐本是鸳鸾栖息的树木,现在却被燕雀在上面作窠;帜棘本是燕雀集聚的地方,现在反成了鸳鸾栖身之处。

⑦、归去来,回去吧。

东晋诗人陶明渊明不愿逢迎权贵,弃官还乡,曾作《归去来辞》。

《行路难》,乐府“杂曲歌辞”调名。

两句意为:

还是回家去吧,弹剑高歌《行路难》。

)

创作时间约为李白“赐金放还”而离开长安之前。

这时的他,已在长安生活了两三年,对朝廷和社会弊端有了不少体验。

他从自身的遭遇里,看到了朝廷不合理的用人现象,愤怒而致产生归隐之念,并发而为诗。

开头四句“登高望四海,天地何漫漫。

霜被群物秋,风飘大荒寒”,乃登临所见之秋景。

茫茫天地间,但见严霜覆万物,西风吹荒野,道不尽景象的浩大空洞与苍凉萧索。

这景象,既是大自然深秋的画面,又是社会冰冷的写照。

诗人不仅身寒而且心寒了。

第五、第六句,说明他遭遇的不顺逐。

他在41岁的时候,受召入长安,供奉翰林。

初始心情兴奋,想有一番作为,但值玄宗后期,政治日趋腐败黑暗,贤能之士屡遭排斥、迫害。

李白秉性耿直,对黑势力不能阿谀奉承,因而遭谗言诋毁,在长安不满2年,即被迫辞官离京,故发出以上2句诗。

此2句也可看出他不艳羡荣华富贵。

第七、第八句,说明他不顺逐的际遇是因“白日掩徂辉,浮云无定端”所致。

“徂辉”即落日之余辉,这里暗喻朝政不明。

“浮云”,喻谗毁他的恶势力。

第九、第十句,进一步说明当时朝廷用人不当的现象。

“鸳鸯”是传说中高贵的鸟类,“非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮”;“枳棘”乃两种多刺的恶木,非“鸳鸯”所能息止。

然而,“鸳鸯”竟栖身于此,与得意的“燕雀”形成多么强烈的对比。

诗人以此上下错位的现象比喻君子失所,小人得志的社会现象,同时也具体说明了本身所遭遇到的正是有才而不得善待的情况。

第十一、第十二句,说明诗人无奈及无能为力的心情。

他无法改变这种现状,只好归隐,同时自由地吟唱《行路难》来发泄对社会不公的抗议。

“归去来”指陶渊明的《归去来辞》;“剑歌”,指孟尝君食客冯欢因未被重用曾弹剑而歌意欲离去事。

它们已成为封建社会失意者的精神武器。

诗人李白即以此为武器,准备拂袖而去了!

《古风》(其三十九)与《行路难》是李白的同期之作,但风格迥异。

《行路难》直率激越:

愤不遇,则高喊“大道如青天,我独不得出”:

有信心,则狂歌“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,体现了诗人的独特气质和李诗的主要风格。

《古风》(其三十九)则显得含蓄婉曲,感情和缓。

与此诗风格及内容最为相近的是《古风》(其五十四)皆为:

愤不遇。

五、天津卷

13.(10年天津卷)阅读下面两首唐诗,按要求作答。

(6分)

峡口送友人送蜀客

司空曙雍陶

峡口花飞欲尽春,剑南风景腊前春,

天涯去住泪沾巾。

山鸟江风得雨新。

来时万里同为客,莫怪送君行较远,

今日翻成送故人。

自缘身是忆归人。

(1)《峡口送友人》一诗描写了什么时节的景色?

他是通过那个意象表达出来的?

【答案】暮春飞花

【解析】本题考查“鉴赏诗歌事物形象(意象)”的知识。

能力层级是C级。

思路的突破口是抓住写景的句子。

因为诗词中常常使用一个或多个意象来描摹景物特征,渲染氛围,营造意境,并蕴含作者的思想感情。

在《峡口送友人》诗中,只有第一句是写景句。

这句中“峡口”表示地点。

“花飞”就是意象,也就是飞花。

“欲尽春”则直接表明季节是暮春。

(2)两首诗在抒发送别之情的同时,还表达了什么共同的情感?

【答案】思念故乡之情

【解析】本题考查理解作者的思想情感。

前一首“同为客”表现思乡之情,后一首“自缘身是忆归人”直接表现了对家乡的思念。

(3)有人认为《峡口送友人》诗采用了正面烘托的手法。

《送蜀客》一是采用了反面衬托的手法。

你是否同意?

请说明理由。

【答案】同意:

第一首用伤春之景正面烘托离别之情;第二首用早春清新之景反衬离别之情,以乐写哀。

不同意:

第一首用伤春之景正面烘托离别之情;第二首也是正面烘托。

用早春清新之景烘托诗人分享友人归乡的喜悦之情。

【解析】考查鉴赏诗歌的表达技巧。

考生可从景情关系入手。

烘托本是中国画的一种技法,用水墨或色彩在物象的轮廓外面渲染衬托,使物象明显突出。

用于艺术创作,是一种从侧面渲染来衬托主要写作对象的表现技法。

写作时先从侧面描写,然后再引出主题,使要表现的事物鲜明突出。

第一首写伤春之景,目的是写离别之情,是正面烘托;第二首理解情感是回答同意与不同意的关键。

赏析:

峡口花已飞落,知道春将逝去。

惜春之情,奠定了全文悲的情调。

“天涯”二字让人自然而然的想到了思念或是生离,“泪沾巾”将更多的可能留给了生离。

别情总是最伤感最缠绵的,而客中送客更是悲苦深刻。

寄身是客本已凄凉,又遇别客情,则比一般的送别更加的悲凄。

哀伤自己异乡为客,无论是物质和精神都没有寄托和依靠,缺乏安全感和安定感,总感觉人在虚里飘。

难得结交一挚友,可是如今却要话别,别情可谓凄凉入骨。

作者将别情融入自己的身世处境,情感更加的深刻复杂。

《送蜀客》翻译:

剑南此时正是腊月前的春景,山中的鸟儿伴着江风细雨让人顿感清新的春天气息。

别想着你的行程比我长,我自己也是出门在外想家的人。

六、湖北卷

14.(10年湖北卷)阅读下面这首宋词,然后回答问题。

鹊桥仙·七夕

范成大

双星良夜,耕慵织懒,应被群仙相妒。

娟娟月姊满眉颦,更无奈风姨吹雨。

相逢草草,争如休见,重搅别离心绪。

新欢不抵旧愁多,倒添了新愁归去。

【注】争:

怎。

(1)对于牛郎织女鹊桥相会,此词说“新欢不抵旧愁多,倒添了新愁归去”,而秦观说“两情若是长久时,又岂在朝朝暮暮”。

请简要分析二者所表达的感情侧重点有何不同。

(4分)

【答案】范词重点强调别离的旧愁与新愁:

旧愁未去,新愁又添,虽有新欢,却不抵思念愁苦。

秦词重点强调感情的坚贞与长久:

虽然相逢短暂,但只要感情真挚,不在乎朝暮厮守。

(2)此词多处采用了对比衬托的艺术表现方法,请举出两例并结合作品赏析。

(4分)

【答案】①通过“群仙相妒”(具体表现为“月姊满眉颦”和“雨姨吹雨”)反衬“双星良夜”的美好。

②通过“旧愁多”与“新欢”少(“相逢草草”)的对比表达“双星良夜”相逢的短暂。

③通过“重搅别离情绪”或“相逢草草”的“新欢”反衬“归去”时所增添的“新愁”,以凸显两人感情的真挚和深沉。

注:

举出任意两例,言之成理即可。

【试题分析】第一题考查情感,比较鉴赏。

第二题考查表现手法,已经点出,要求举例分析。

【易错提醒】第二问使用的表现手法分析不出,主要是平常对表现手法的理解主要局限在大概了解上,没有做到具体分析。

【分析鉴赏】

两千多年来,牛郎织女的故事,不知感动过多少中国人的心灵。

在吟咏牛郎织女的佳作中,范成大的这首《鹊桥仙》别具匠心是一首有特殊意义的佳作。

双星良夜,耕慵织懒,应被群仙相妒。

“起笔三句点明七夕,并以侧笔渲染。

”织女七夕当渡河,使鹊为桥“(《岁华纪丽》卷三”七夕“引《风俗通》),与牛郎相会,故又称双星节。

此时银河两岸,牛郎已无心耕种,织女亦无心纺绩,就连天上的众仙女也忌妒了。

起笔透过对主角与配角心情之描写,烘托出一年一度的七夕氛围,扣人心弦。

下韵三句,承群仙之相妒写出,笔墨从牛女宕开,笔意隽永。

”娟娟月姊满眉颦,更无奈、风姨吹雨。

“形貌娟秀的嫦娥蹙紧了蛾眉,风姨竟然兴风吹雨骚骚然(风姨为青年女性风神,见《博异》)。

这些仙女,都妒忌着织女呢。

织女一年才得一会,有何可妒?

则嫦娥悔恨偷灵药、碧海青天夜夜心可知,风姨之风流善妒亦可知,仙界女性之凡心难耐寂寞又可知,而牛郎织女爱情之难能可贵更可知。

不仅如此。

有众仙女之妒这一喜剧式情节,虽然引出他们悲剧性爱情。

词情营造,匠心独运。

“相逢草草,争如休见,重搅别离心绪。

”下片,将“柔情似水,佳期如梦”的相会情景一笔带过,更不写“忍顾鹊桥归路”的泪别场面,而是一步到位着力刻画牛郎织女的心态。

七夕相会,匆匆而已,如此一面,怎能错见!

见了又只是重新撩乱万千离愁别绪罢了。

词人运笔处处不凡,但其所写,是将神话性质进一步人间化。

显然,只有深味人间别久之悲人,才能对牛郎织女心态,作如此同情之理解。

“新欢不抵旧愁多,倒添了、新愁归去。

”结笔三句紧承上句意脉,再进一层刻画。

三百六十五个日日夜夜之别离,相逢仅只七夕之一刻,旧愁何其深重,新欢又何其深重,新欢又何其有限。

不仅如此。

旧愁未销,反载了难以负荷的新恨归去。

年年岁岁,七夕似乎相同。

可谁知道,岁岁年年,其情其实不同。

在人们心目中,牛郎织女似乎总是“盈盈一水间,脉脉不得语”而已。

然而从词人心灵之体会,则牛郎织女的悲愤,乃是无限生长的,牛郎织女之悲剧,乃是一部生生不灭的悲剧,是一部亘古不改的悲剧。

牛郎织女悲剧的这一深刻层面,这一可怕性质,终于在词中告诉人们。

显然,词中牛郎织女之悲剧,有其真实的人间生活依据,即恩爱夫妻被迫长期分居。

此可断言。

天也,你不识好歹何为天?

地也,你错勘贤愚做地!

此词在艺术造诣上很有特色。

词中托出牛郎织女爱情悲剧之生生不已,实为人砖能堪。

以嫦娥风姨之相妒情节,反衬、凸出、深化牛郎织女之爱情悲剧,则是独具匠心的。

(现代黑色幽默庶几近之)全词辞无丽藻,语不惊人,正所谓绚烂于归平淡。

范成大之诗,如其著名的田园诗,颇具泥土气息,从这里可以印证之。

最后,应略说此词在同一题材的宋词发展中之特殊意义。

宋词描写牛郎织女故事。

多用《鹊桥仙》之词牌,不失“唐词多缘题”(《花庵词选》)之古意。

其中佼佼者,前有欧阳修,中有秦少游,后有范成大。

欧词主旨在“多应天意不教长”,秦词主旨在“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”,成大此词则旨在“新欢不抵旧愁多,倒添了、新愁归去”。

可见,欧词所写,本是人之常情。

秦词所写,乃“破格之谈”(《草堂诗馀隽》),是对欧词的翻新、异化,亦可说是指出向上一路。

而成大此词则是对欧词的复归、深化。

牛郎织女的爱情,纵然有不在朝暮之高致,但人心总是人心,无限漫长之别离,生生无已之悲剧,决非人心所能堪受,亦比高致来得更为广大。

故成大此词,也是对秦词的补充与发展。

从揭橥悲剧深层的美学意义上说,还是是对秦词之一计算。

欧、秦、范三家《鹊桥仙》词,呈现一否定之否定路向,显示了宋代词人对传统对人生之深切体味,亦体现出宋代词人艺术创造上不甘逐随他人独创精神,当称作宋代词史上富于启示性之一特色。

七、湖南卷

11.(10年湖南卷)阅读下面的宋词,根据提示,完成赏析。

(7分)

好事近①陆游

湓口放船归,薄暮散花洲宿。

两岸白苹红蓼liǎo,映一蓑新绿。

有沽酒处便为家,菱芡qiàn四时足。

明日又乘风去,任江南江北。

【注】①本词写于作者54岁时东归江行途中。

(1)赏析上片“映一蓑新绿”句中“蓑”“映”二字的巧妙之处。

(4分)

【答案】“蓑”字勾连“新绿”,“新绿”如蓑,引人联想,近观长短参差,远望绵延润泽,形象生动,“映”字体物甚细,将绿草与前句之白苹红蓼相互映衬,构成一幅深浅对比、冷暖交融的色彩丰富的美景,足以愉悦人心。

(与上述参考答案稍有不同的一种解析是:

“映一蓑新绿”的意思,应该是绿色的大背景,绿树、绿草、绿水映衬着这一艘小船(一蓑就是代指小船了),把小船都映衬得似乎染上了一层新绿。

色彩明快、对比强烈的美,在这二句中表现得非常好,可以想象出画面,像一幅山水画。

读到这里,想象中陆游的心情应该是闲适遣玩般的兴致吧。

)

(2)简析下片中作者抒发的思想感情。

(3分)

【答案】下片紧扣江行特点,抒发了自己只需以酒为伴,生活上别无奢求,乘风顺流、随意飘荡、处处为家的旷达自适的情怀。

【赏析1】

这首诗作于诗人54岁罢官东归途中。

上片一开篇即描写出发时的情景,从湓口(古城名。

以地当湓水入长江口而得名。

汉初灌婴始筑此城。

故址在今江西省九江市。

后改名湓城,唐初又改浔阳。

为沿江镇守要地。

)“放船”而归,晚上到“散花洲”住宿。

诗人朝发湓口,夕素散花。

行程交代十分清晰。

“散花洲”,地名,古时还有散花滩之名。

欧阳修《集古录跋尾》:

武昌江水中小岛上,武昌人以其地为吴王散花滩。

滩上有右怡亭,裴郾造,李阳冰名而篆之,裴虬铭,李莒八分书,刻于岛石四十六字。

常为江水所没,故世亦罕传。

爱国诗人陆游两次夜宿散花洲,南宋乾道六年(公元1170年)陆游自家乡到夔洲(今四川奉节县东)去,八月中秋的第二个晚上在散花洲泊舟夜宿。

他在《入蜀记》写道:

“泊散花洲。

洲与西塞相直。

前夕,月犹未极圆,盖望(农历月之十五)正在是夕,空江万顷,月如紫金盘,自水中涌出,平生无此中秋也。

”

三、四句描写舟行途中所见。

“两岸白苹红蓼,映一蓑新绿”,色彩明丽的“白苹”和“红蓼”与绿草相映衬,又仿佛将“新绿”映上绿蓑,格外润泽!

一个“映”字,十分传神,把景与情紧密勾连,景物相互映衬,构成色彩斑斓的画面,引人入胜,我们很容易联想到“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归”(张志和《渔歌子》)和“一蓑烟雨任平生”(苏轼《定风波》)这样的诗句,诗人旷达自适的情感不言自明。

这就为下片抒情做了有力的铺垫。

下片“有沽酒处便为家,菱芡四时足,明日又乘风去,任江南江北”几句,抒写诗人生活别无奢求,处处为家,旷达自适的情怀。

“有沽酒处便为家”只要有酒即可,别无他求。

而“菱芡(即菱角和芡实)四时足”,又把诗人生活不求奢华的个性写足。

罢官之后,也只能这样做旷达状,其实,诗人内心深处的惆怅、愤懑仍能隐约浮现。

接下来,承上片“放船归”,写明日乘风破浪,顺流而下,“纵流飘荡,任意东西”的情状,一个“任”字,再次把诗人的四海为家的旷达情怀表达得十分传神、形象而耐人寻味。

【赏析2】

好事近’就是‘好梦境’。

本词取象《小雅·无羊》:

“牧人乃梦,众维鱼矣,旐维旟矣,大人占之;众维鱼矣,实维丰年;旐维旟矣,室家溱溱。

或降于阿,或饮于池。

或寝或讹,尔牧来思;何蓑何笠,或负其糇。

三十维物,尔牲则具。

”

春有春梦。

在陆游眼里,《小雅·无羊》写的既是北方好景,又是江南美景。

然而,北方早已经尽归于金国之手。

南宋偏隅于江南,但愿好梦能长。

陆游希望籍此好梦,收复北方,所以结尾云“明日又乘风去,任江南江北”,希望以江南为基地,收复北方,南北统一之时,我陆游可以到处看到美景如画。

陆游绝笔《示儿》云:

“死去元知万事空,但悲不见九州同。

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

”可以印证本词意境。

本词是隐语词,字象成干,哲思隐在字音之中,这种思维方式的奇妙,可见陆游的另一首诗作《冬夜读书示子聿》,其诗云:

“古人学问无遗力,少壮工夫老始成。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

”没有美好的情感、崇高的道德,知道再多的训诂法则,对你又有什么用?

不崇尚圣贤的人品,读再多的圣贤书,对你又有什么用?

江南的春景如何?

陆游说,春景应该好吧。

从湓口坐船春游,夕阳时就停留在散花洲,“两岸白苹红蓼lù,映一蓑新绿”,两岸,好一派人间美景啊。

‘有沽酒处便为家,菱芡qiàn四时足’城市供应充足,到处繁花似锦;乡间五谷丰登,好一派风调雨顺。

‘明日又乘风去,任江南江北’,梦到佳境处,梦中有人告余曰,明天江北就都归于宋了,江南江北可以畅游无阻了

八、山东卷

14.(10年山东卷)阅读下面这首古诗,回答问题。

(8分)

咏怀八十二首(其七十九)阮籍

林中有奇鸟,自言是凤凰。

清朝饮醴泉,日夕栖山冈。

高鸣彻九州,延颈望八荒。

适逢商风①起,羽翼自摧藏。

一去昆仑西,何时复回翔。

但恨处非位,怆悢②使心伤。

[注]①商风:

秋风。

②怆悢(liàng):

悲伤。

(1)诗中“清朝饮醴泉,日夕栖山冈。

高鸣彻九州,延颈望八荒”四句体现了“凤凰”怎样的品性?

(3分)

【答案】诗中通过对凤凰的生活习性、声音及神态动作的描写,体现了凤凰立身高洁,志向远大的品性。

(高洁2分,志向远大2分)

【命题立意】本题考查学生诗歌鉴赏评价能力,能力层级E级。

【解析】醴泉,又名甘泉,气味甘、平、无毒;山冈,言其高,远离污泥濯淖;从凤凰这些生活习性中可看出其清高,超然脱俗的品性;“高鸣彻九州,延项望八荒”,九州,八荒,都是从范围上指的是天下、国家,声音响彻九州,伸长脖子遥望天下,这都能看出志向远大、心怀天下的品性。

对诗歌的鉴赏要在明了每联诗句的意思基础上,去把握整首诗作者的情感,然后再去看看抒发感情的方式是什么。

总之,感情和表达技巧是诗歌考察的重点内容。

注意诗句中出现的意象,注意力透纸背隐藏的作者的情感。

(2)这首难酬的悲伤。

诗整体上运用了什么表现手法,表达了怎样的情感?

请作简要分析。

(5分)

【答案】托物言志(或比兴、象征)。

以凤凰自喻,抒发了诗人孤独无奈的苦闷心情和怀才不遇、壮志

【答案1】运用了象征(托物言志)的表现手法(1分)。

全诗状写凤凰虽然能“高鸣长彻九州,延项望八荒”,但是“适逢商风起”,只能摧藏羽翼而不知“何时复回翔