强化版高中语文必修4文言知识点梳理高三专用.docx

《强化版高中语文必修4文言知识点梳理高三专用.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《强化版高中语文必修4文言知识点梳理高三专用.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

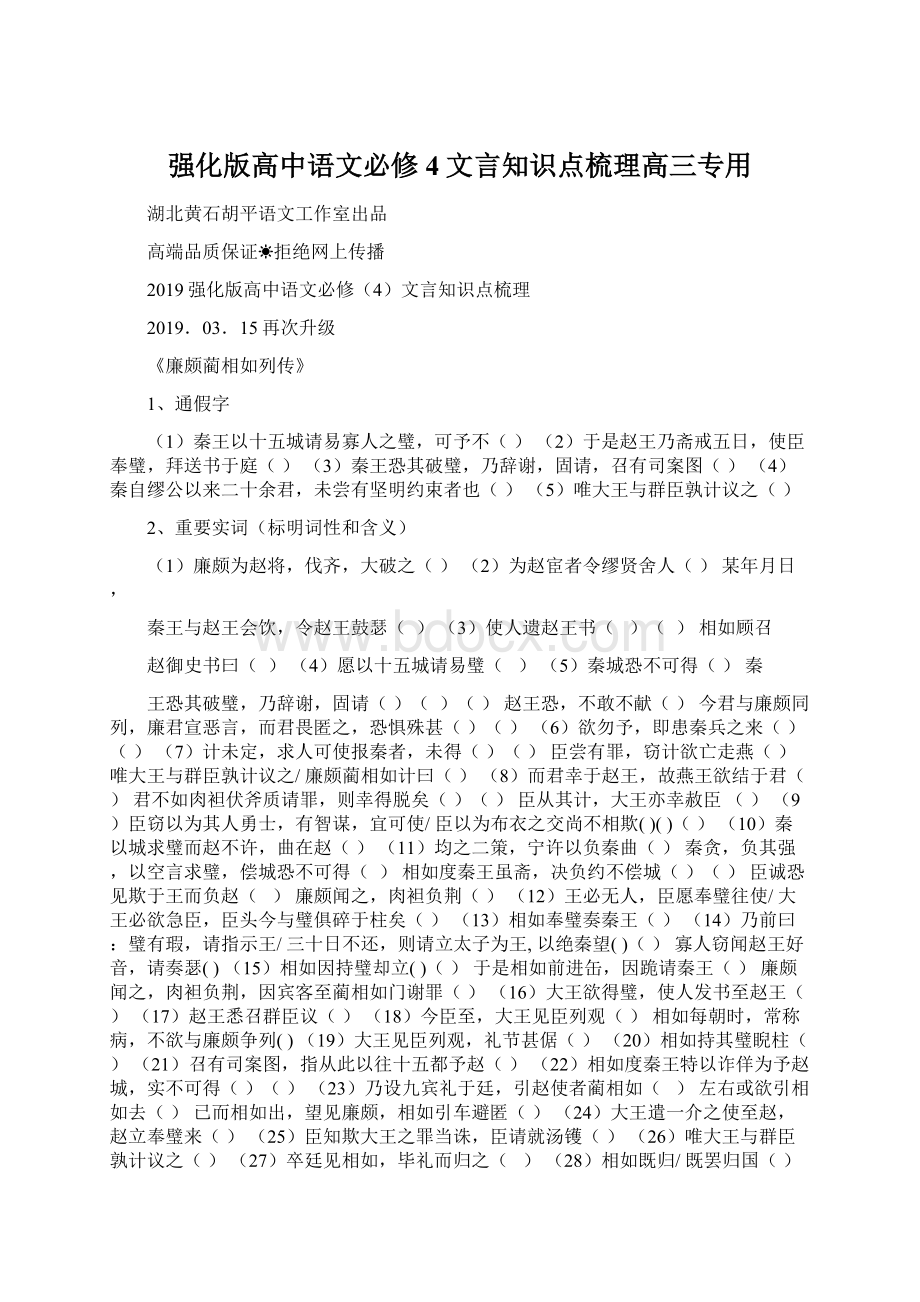

强化版高中语文必修4文言知识点梳理高三专用

湖北黄石胡平语文工作室出品

高端品质保证☀拒绝网上传播

2019强化版高中语文必修(4)文言知识点梳理

2019.03.15再次升级

《廉颇蔺相如列传》

1、通假字

(1)秦王以十五城请易寡人之璧,可予不()

(2)于是赵王乃斋戒五日,使臣奉璧,拜送书于庭()(3)秦王恐其破璧,乃辞谢,固请,召有司案图()(4)秦自缪公以来二十余君,未尝有坚明约束者也()(5)唯大王与群臣孰计议之()

2、重要实词(标明词性和含义)

(1)廉颇为赵将,伐齐,大破之()

(2)为赵宦者令缪贤舍人()某年月日,

秦王与赵王会饮,令赵王鼓瑟()(3)使人遗赵王书()()相如顾召

赵御史书曰()(4)愿以十五城请易璧()(5)秦城恐不可得()秦

王恐其破璧,乃辞谢,固请()()()赵王恐,不敢不献()今君与廉颇同列,廉君宣恶言,而君畏匿之,恐惧殊甚()()(6)欲勿予,即患秦兵之来()()(7)计未定,求人可使报秦者,未得()()臣尝有罪,窃计欲亡走燕()唯大王与群臣孰计议之/廉颇蔺相如计曰()(8)而君幸于赵王,故燕王欲结于君()君不如肉袒伏斧质请罪,则幸得脱矣()()臣从其计,大王亦幸赦臣()(9)臣窃以为其人勇士,有智谋,宜可使/臣以为布衣之交尚不相欺()()()(10)秦以城求璧而赵不许,曲在赵()(11)均之二策,宁许以负秦曲()秦贪,负其强,以空言求璧,偿城恐不可得()相如度秦王虽斋,决负约不偿城()()臣诚恐见欺于王而负赵()廉颇闻之,肉袒负荆()(12)王必无人,臣愿奉璧往使/大王必欲急臣,臣头今与璧俱碎于柱矣()(13)相如奉璧奏秦王()(14)乃前曰:

璧有瑕,请指示王/三十日不还,则请立太子为王,以绝秦望()()寡人窃闻赵王好音,请奏瑟()(15)相如因持璧却立()()于是相如前进缶,因跪请秦王()廉颇闻之,肉袒负荆,因宾客至蔺相如门谢罪()(16)大王欲得璧,使人发书至赵王()(17)赵王悉召群臣议()(18)今臣至,大王见臣列观()相如每朝时,常称病,不欲与廉颇争列()(19)大王见臣列观,礼节甚倨()(20)相如持其璧睨柱()(21)召有司案图,指从此以往十五都予赵()(22)相如度秦王特以诈佯为予赵城,实不可得()()(23)乃设九宾礼于廷,引赵使者蔺相如()左右或欲引相如去()已而相如出,望见廉颇,相如引车避匿()(24)大王遣一介之使至赵,赵立奉璧来()(25)臣知欺大王之罪当诛,臣请就汤镬()(26)唯大王与群臣孰计议之()(27)卒廷见相如,毕礼而归之()(28)相如既归/既罢归国()(29)相如张目叱之,左右皆靡()(30)于是秦王不怿()(31)相如顾召赵御史书曰()顾吾念之,强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也()()()秦王竟酒,终不能加胜于赵()()(32)请以赵十五城为秦王寿()(33)且相如

素贱人,吾羞,不忍为之下( )(34)相如闻,不肯与会()(35)于是舍人相与谏曰()卒相与欢,为刎颈之交()(36)相如虽驽,独畏廉将军哉?

()(37)鄙贱之人,不知将军宽之至此也()

【积累】文言中表“希望”的一系列动词:

“幸”、“冀”、“期”、“愿”、“唯(通常放在句首)”。

例:

幸可广问讯,不得便相许(《孔雀东南飞》)/释其耒而守株,冀复得兔(《韩非子·五蠹》)/不如自行搜觅,冀有万一之得(《聊斋志异·促织》)/彼于刑者、缚者,非相仇也,期有得耳(《狱中杂记》)/唯大王与群臣孰计议之/阙秦以利晋,唯君图之(《烛之武退秦师》)

3、经典词类活用(说明词性的前后变化)

(1)臣舍人相如止臣/均之二策,宁许以负秦曲/毕礼而归之()

(2)城不入,臣请完璧归赵()(3)舍相如广成传/左右欲刃相如/乃使从者衣褐,怀其璧,从径道亡()(4)故令人持璧归,间至赵矣/卒廷见相如()(5)且相如素贱人,吾羞,不忍为之下/吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也()(6)严大国之威以修敬也()

4、古今异义

(1)秦王大喜,传以示美人及左右,左右皆呼万岁(古义:

今义:

)(古义:

今义:

)

(2)璧有瑕,请指示王(古义:

今义:

)

(3)召有司案图,指从此以往十五都予赵(古义:

今义:

)

(4)秦自缪公以来二十余君,未尝有坚明约束者也(古义:

今义:

)

(5)不如因而厚遇之,使归赵(古义:

今义:

)

(6)明年复攻赵,杀二万人(古义:

今义:

)

(7)于是相如前进缶,因跪请秦王(古义:

今义:

)

(8)宣言曰:

我见相如,必辱之(古义:

今义:

)

(9)于是舍人相与谏曰(古义:

今义:

)

(10)臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也(古义:

今义:

)(古义:

今义:

)

(11)廉颇闻之,肉袒负荆,因宾客至蔺相如门谢罪(古义:

今义:

)

5、重要虚词(标明词性和含义)

(1)以勇气闻于诸侯()愿以十五城请易璧()秦王大喜,传以示美人及左右()且以一璧之故逆强秦之欢,不可/以此知之,故欲往()

(2)今君乃亡赵走燕()今大王亦宜斋戒五日,设九宾于廷,臣乃敢上璧()(3)其势必不敢留君,而束君归赵矣()秦以城求璧而赵不许,曲在赵()今杀相如,终不能得璧也,而绝秦赵之欢()(4)均之二策,宁许以负秦曲()大王遣一介之使至赵,赵立奉璧来()鄙贱之人,不知将军宽之至此也()(5)臣以为布衣之交

尚不相欺,况大国乎()()且庸人尚羞之,况于将相乎()()

且以一璧之故逆强秦之欢,不可()王不行,示赵弱且怯也()且相如素贱人,吾羞,不忍为之下()

【延伸】作表递进关系连词解的”况”系列文言词(用在表递进的疑问句和陈述句当中,译为“况且,何况”):

“况”“况于”“而况”“况乃”。

例:

且庸人尚羞之,况于将相乎/况阳春召我以烟景,大块假我以文章(《春夜宴从弟桃花园序》)/唐灭梁如拉朽,况其不及乎(《新五代史·李严传》)/虽曹丕自,尚不足忧,况仁(曹仁,人名)等邪(《三国志·朱桓传》)//且庸人尚羞之,况于将相乎/前志有之,“千里馈粮,士有饥色”,此谓平涂之行军者也。

又况于深入阻险,凿路而前,则其为劳必相百也(《三国志·王肃传》)/以鲁国恐不胜一季氏,况于三季?

(《吕氏春秋·察微》)/自古兴治立事,未有中外人情交谓不可而能有成者,况于排斥忠良,沮废公议,用贱陵贵,以邪干正者乎?

(《宋史·程颢传》)//今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎?

(苏轼《石钟山记》)/臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎?

(魏征《谏太宗十思疏》)/今使有司欲杀而朝廷生之,犹恐仁恩德意不白于天下,而况反是者哉!

(《宋史·郑雍传》)/朝闻夕死,而况二年?

(《南史·范云传》)//以罪犯人,必加诛罚,况乃犯天,得无咎乎?

(《后汉书·王符传》)/夜云不见天,况乃星与月(王安石《酬冲卿月晦夜有感》)/今来防(马防,人名)所,议者咸致疑怪,况乃以为从事,将恐议及朝廷。

(《后汉书·第五伦传》)

6、重要特殊句式

(1)欲予秦,秦城恐不可得,徒见欺/夫赵强而燕弱,而君幸于赵王,故燕王欲结于君/臣诚恐见欺于王而负赵,故令人持璧归,间至赵矣/相如既归,赵王以为贤大夫,使不辱于诸侯()

(2)计未定,求人可使报秦者,未得()(3)王问:

何以知之?

()

7、文化常识

(1)赵惠文王十六年,廉颇为赵将伐齐()

(2)廉颇为赵将,伐齐,大破之,取阳晋,

拜为上卿()()(3)为赵宦者令缪贤舍人()(4)夫赵强而燕弱,而君幸于赵王,故燕王欲结于君()(5)秦王以十五城请易寡人之璧()(6)臣以为布衣之交尚不相欺,况大国乎()卒相与欢,为刎颈之交()(7)今臣至,大王见臣列观()(8)固请,召有司案图()(9)今大王亦宜斋戒五日,设九宾于廷()(10)遂许斋五日,舍相如广成传()(11)欲与王为好,会于西河外渑池()(12)已而相如出,望见廉颇,相如引车避匿()(13)以相如功大,拜为上卿,位在廉颇之右( )(14)臣所以去亲戚而事君者,徒慕君之高义也()

【延伸】

(1)古代用兵之名(7个):

欧阳修门生徐无党注解《新五代史》,归纳出四个用兵之名:

两相攻曰“攻”,以大加小(即以大欺小)曰“伐”,加有罪曰“讨”,天子自往曰“征”:

剿灭流寇(多个而不统一的作乱组织)叫“荡”,平定叛乱(成气候的军事集团)叫“平”。

另外,《左传·庄公二十九年》中记载:

“凡师有钟鼓曰伐,无曰侵,轻曰袭。

”西晋杜预为此作注曰:

“伐,声其罪;侵,钟鼓无声;袭,掩其不备。

”《孟子·尽心下》)中也记载:

“征者,上伐下也,敌国(地位相匹配的国家)不相征也。

”儒家认为,“礼乐征伐自天子出”,只有周王有才发动战争的资格,同等级的国家之间是不能够相互讨伐的。

(2)古代交往的称谓:

“布衣之交”指百姓之间的交往(即普通的朋友),“刎颈之交”指能够共患难、同生死的朋友(即“生死之交”“患难之交”),“莫逆之交”指情投意合的朋友(志同道合的交情),“君子之交”指贤者之间的交情(在道义上互相支持的朋友),“小人之交”指酒肉友情,“一面之交”指只见过一次面、交情很浅的朋友(即“点头之交”或“泛泛之交”),“八拜之交”指异姓结拜的兄弟姐妹(即“金兰之交”),“胶漆之交”指志趣相投、亲密无间的朋友,“鸡黍之交”指守信之交,“金石至交”指牢不可破的交情,“杵臼之交”指不计贫贱的友谊(即“贫贱之交”)。

注:

“八拜之交”还可指:

第一拜伯牙子期知音之交(先秦的琴师俞伯牙和樵夫钟子期之间的友情)、第二拜廉颇相如刎颈之交(廉颇和蔺相如的友情)、第三拜陈重雷义胶漆之交(东汉陈重和雷义之间的友情:

两人年轻时就结为知交,一起研读经书,都是饱学之士。

太守张云闻陈重之名,嘉许他的德才品行,举荐他为孝廉,陈重要把功名让给雷义,先后十余次向太守申请,不被批准。

第二年雷义也被选拔为孝廉,两人才一起到郡府就职。

后来雷义任尚书侍郎时,因同僚因犯事,向上司上书申辩,愿意自己独担罪责。

陈重闻知,弃职进京请求为雷义赎罪。

后顺帝下诏,两人皆免官并免予刑事处分。

雷义回乡后又被举荐为秀才,雷义要把这功名让给陈重,刺史不批准。

雷义就假装发狂替陈重奔走呼吁,而不去应命就职。

)、第四拜元伯巨卿鸡黍之交(范巨卿年轻的时候在太学游学,和张元伯成为好朋友。

后来两人一起告假回乡,范巨卿对张元伯说两年后会回京城并去拜见他的亲人。

结果范巨卿信守诺言,二人升堂互拜对饮。

后来范巨卿当了郡里的功曹,张元伯得了重病,临终时长叹,说想见至死不相负的范巨卿。

范巨卿梦见后,执意要请求前去奔丧。

)、第五拜角哀伯桃舍命之交(西汉羊角哀和左伯桃之间的友情:

两人相识,结伴去求见诸侯王楚元王,途中遇到了大雪天气,而穿的衣服都很单薄,带的粮食也不够吃。

左伯桃为了成全朋友,把衣服和粮食全部交给了羊角哀,自己则躲进空树中自杀。

)、第六拜刘关张生死之交(三国刘备、关羽和张飞的肝胆相照,生死与共,不求同年同月生,但求同年同月死的情谊)、第七拜夷吾叔牙管鲍之交(管仲和鲍叔牙之间的友情:

齐桓公打败公子纠,想任用一直追随自己的师傅鲍叔牙为齐相。

鲍叔牙拒绝了,并推荐当年差点要了齐桓公性命的管仲为齐相,称只有管仲才能让齐国称霸,于是欺骗鲁庄公说要杀管仲,成功将管仲从鲁国救出。

于是齐桓公封管仲为相国,鲍叔牙为大谏。

)、第八拜孔融祢衡忘年之交(东汉末年孔融和祢nǐ衡惺惺相惜,结为忘年好友,当时祢衡刚好二十岁,而孔融已经四十岁。

)等八种知己之交。

(3)古代“九宾”组成人员:

“宾”同“傧”,“九宾”是古代外交上最为隆重的礼节,有傧者(迎宾赞礼官员)九人依次传呼接引宾客上殿。

针对本文“九宾”,南朝史学家裴骃认为“九宾则《周礼》九仪。

”东汉经学大师郑玄作注《周礼·秋官·大行人》曰:

“九仪谓命者五:

公、侯、伯、子、男也;爵者四:

孤、卿、大夫、士也。

”

另外,“九宾”还可指“王、侯、公、卿、二千石、六百石下及郎、吏、匈奴侍子”或“九位礼宾人员”。

(4)次重点实词“传”作“驿车(传车)”和“馆舍(传舍)”解的应用:

①读zhuàn,与“乘”配合使用,作“驿站的车马,驿车,传车”解,复合词语有“传车”“传乘(shèng)”。

例:

至邯郸,(刘秀)遣异(冯异,人名)与姚期乘传抚循属县,录囚徒,存鳏寡(《后汉书·冯异传》)/(霍去病)遂独遣浑邪王乘传先诣行在所(《汉书·卫青霍去病列传》行在所:

天子巡行所到之地。

)/(宋真宗)诏其子奉礼郎循之(赵循之,人名)乘传往治丧事(《宋史•查道传》)/太平兴国二年夏,河防多决,诏崇矩(李崇矩,人名)乘传自陕至沧、棣,按行河堤(《宋史·李崇矩传》)//(秦始皇)具传车,置边吏(《淮南子·道应训》)/而传车所过,未闻恩泽。

太守受诛,诚不敢言,但恐天下惶惧,各生疑变(《后汉书·索卢放传》)//关市、桥梁、传乘、宾旅,未尝不治也,四境之内未尝不安也(唐甄《潜书·省刑》)②读zhuàn,作“驿招待宾客的馆舍,驿站,供行人休息住宿的住所,传舍”解,复合词语有“传舍”“亭传(古代供旅客和传递公文的人途中歇宿的处所)”。

例:

遂许斋五日,舍相如广成传/邯郸传舍吏子李同(人名)说平原君曰:

“君不忧赵亡邪?

”(《史记·平原君虞卿列传》)/建隆二年,以疾召还,次唐州,卒于传舍,年六十九(《宋史·王仁镐传》)/徙传舍,自长清抵博州,以达于魏,凡省六驿,人皆以为利(《宋史·曾巩传》)/﹝长吏﹞发人修道,缮理亭传(《后汉书·陈忠传》)/会江西岁大疫,巩命县镇亭传,悉储药待求(《宋史·曾巩传》)

《苏武传》

1、通假字

(1)汝为人臣子,不顾恩义,畔主背亲()

(2)天雨雪,武卧啮雪与旃毛并咽之()(3)掘野鼠去草实而食之()(4)终不得归汉,空自苦亡人之地,信义安所见乎/且陛下春秋高,法令亡常/武父子亡功德()()(5)请毕今日之驩()

(6)因泣下霑衿,与武决去()()()(7)前以降及物故,凡随武还者九人()

2、重要实词(标明词性和含义)

(1)少以父任,兄弟并为郎,稍迁至栘中厩监()()

(2)时汉连伐胡()(3)匈奴使来,汉亦留之以相当()(4)武帝嘉其义()()(5)因厚赂单于,答其善意()君因我降,与君为兄弟()(6)武与副中郎将张胜及假吏常惠等募士斥候百余人俱()(7)方欲发使送武等,会缑王与长水虞常等谋反匈奴中()()虞常等七十余人欲发()单于子弟发兵与战()张胜闻之,恐前语发,以状语武()()(8)后随浞野侯没胡中()(9)及卫律所将降者,阴相与谋劫单于母阏氏归汉()()()(10)虞常在汉时,素与副张胜相知,私候胜()()单于壮其节,朝夕遣人候问武()

(11)吾母与弟在汉,幸蒙其赏赐()律前负汉归匈奴,幸蒙大恩/张胜闻之,恐前语发,以状语武/前长君为奉车()()()(12)事如此,此必及我,见犯乃死()()(13)虞常果引张胜()引佩刀自刺()(14)即谋单于,何以复加()(15)武益愈,单于使使晓武()()单于愈益欲降之()(16)会论虞常,欲因此时降武()(17)本无谋,又非亲属,何谓相坐()(18)空以身膏草野,谁复知之()(19)后虽欲复见我,尚可得乎()(20)汝为人臣子,不顾恩义()(21)若知我不降明()(22)律知武终不可胁,白单于()(23)匈奴之祸,从我始矣()(24)别其官属常惠等()(25)积五六年,单于弟於靬王弋射海上()()(26)丁令盗武牛羊,武复穷厄()(27)单于使陵至海上,为武置酒设乐()()(28)空自苦亡人之地()人生如朝露,何久自苦如此()(29)扶辇下除,触柱折辕()

(30)子卿妇年少,闻已更嫁矣()(31)陵始降时,忽忽如狂,自痛负汉()

(32)今得杀身自效,虽蒙斧钺汤镬,诚甘乐之()()请毕今日之驩,效死于前

()(33)臣事君,犹子事父也()(34)自分已死久矣()(35)得夜见汉使,具自陈道()()(36)使者大喜,如惠语以让单于()()

【延伸】次重点实词“让”的词义:

①“让”是形声字,本义就是“责备”。

例:

大行不顾细谨,大礼不辞小让。

(《鸿门宴》)/平原君使者冠盖相属于魏,让魏公子曰。

(《史记·魏公子列传》)/征拜议郎,辞疾不到。

诏书切让,州郡以礼发遣,前后再三,不得已应召。

(《后汉书·赵咨传》切让:

(言辞)急切责备。

)/秦军数却,二世(秦二世)使人让章邯(人名)。

章邯恐,使长史欣(司马欣,人名)请事。

(《史记·项羽本纪》/使者大喜,如惠语以让单于。

②作“谦让,退让,辞让”解。

例:

为国以礼,其言不让,是故哂之。

(《侍坐篇》)/侯生(侯:

侯赢,人名。

生:

先生的省称。

)摄敝衣冠,直上载公子坐,不让,欲观公子。

(《史记·魏公子列传》)

3、经典词类活用(说明词性的前后变化)

(1)单于壮其节,朝夕遣人候问武/虽蒙斧钺汤镬,诚甘乐之()

(2)空以身膏草野,谁复知之()即谋单于,何以复加?

宜皆降之/不平心持正,反欲斗两主()

(3)天雨雪,武卧啮雪与旃毛并咽之/杖汉节牧羊()

4、古今异义

(1)匈奴使来,汉亦留之以相当(古义:

今义:

)

(2)会论虞常,欲因此时降武(古义:

今义:

)

(3)匈奴以为神(古义:

今义:

)

(4)武使匈奴,明年,陵降,不敢求武(古义:

今义:

)

(5)武父子亡功德,皆为陛下所成就(古义:

今义:

)

(6)单于视左右而惊,谢汉使曰:

武等实在(古义:

今义:

)

5、重要虚词(标明词性和含义)

(1)少以父任,兄弟并为郎()乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者()武以始元六年春至京师()

(2)见犯乃死,重负国/羝乳乃得归()

6、重要特殊句式

(1)乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者/大臣亡罪夷灭者数十家,安危不可知,子卿尚复谁为乎?

()()

(2)人生如朝露,何久自苦如此()

7、文化常识

(1)稍迁至栘中厩监()

(2)匈奴留汉使郭吉、路充国等,前后十余辈()

(3)天汉元年,且鞮侯单于初立()()(4)汉天子我丈人行也()(5)

既至匈奴,置币遗单于()张胜许之,以货物与常()(6)单于使卫律治其事

()单于使卫律召武受辞()会论虞常,欲因此时降武()汉使张胜谋杀单于近臣,当死/副有罪,当相坐()()劾大不敬,伏剑自刎()

(7)不顾恩义,畔主背亲,为降虏于蛮夷()(8)廪食不至,掘野鼠去草实而食之()

(9)仗汉节牧羊,卧起操持,节旄尽落()(10)孺卿从祠河东后土()(11)且陛下春秋高,法令亡常()(12)前以降及物故,凡随武还者九人()来时,太夫人已不幸()

【延伸】

(1)次重点实词“辈”的特殊用法:

放在数字后面,表示同类的人或物的多数。

根据不同的语言环境,可译成“列,批,队;次,趟;人,个”,本文译成了“人”。

例:

匈奴留汉使郭吉、路充国等,前后十余辈/而天子好宛马,使者相望于道,一辈大者数百,少者百余(《汉书·张骞传》)/至陈留,闻逞(崔逞,人名)被杀,分为二辈,一奔长安,一奔广固。

(《北史·崔逞传》辈:

对。

)/高(赵高)使人请子婴(人名)数辈,子婴不行,高果自往(《史记·秦始皇本纪》辈:

趟,次。

)/光武(光武帝刘秀)南还宛(地名),更始(汉帝刘玄年号)诸将攻父城(地名)者前后十余辈,异(冯异,人名)坚守不下。

(《后汉书•冯异传》辈:

个,人。

)/开(柳开,人名)为作衣带巾帽,选牙吏勇辩者得三辈,使入。

(《宋史·柳开传》辈:

个,人。

)/安得如侁(鲜于侁,人名)百辈,布列天下乎?

(《宋史·鲜于侁传》辈:

个,人。

)

(2)匈奴的最高首领(部落联盟首领)叫“单于”,其意为广大;单于的正室妻子(匈奴皇后)叫“阏氏”(yānzhī)。

(3)文言中表“财物”的常见术语:

①“币”,其繁体字为“幣”,是形声字,本义指用作馈赠或祭祀的丝织品,后引申为“财物,泛指玉,马,皮,圭,璧,帛等礼物”义。

复合词有“币帛”(译为“馈赠的丝织品,财物”)。

例:

既至匈奴,置币遗单于。

/其后秦欲伐齐,齐与楚从亲,惠王患之。

乃令张仪(人名)佯去秦,厚币委质事楚。

(《史记·屈原列传》厚币委质事楚:

拿着丰厚的礼物送给楚国作为信物:

。

)/宋公以币请于卫,请先相见,卫侯许之,故遇于犬丘。

(《左传·隐公八年》)②“贿”,是形声字,“贝”为形,“有”为声,本义为“用钱替人买肉”,引申为“财物”义。

还可作动词“赠送财物”解。

例:

以尔车来,以我贿迁。

(《氓》贿:

财物,指嫁妆。

)/孟献子聘于周,王以为有礼,厚贿之。

(《左传·宣公九年》)/桓公从其言,乃东寄帑与贿,虢、郐(周朝的两个小诸侯国)受之。

(《汉书·地理志下》寄帑与贿:

寄放妻儿和财货。

“帑”通“孥”。

)③“赂”,是形声字,“贝”为形,“各”为声,本义作动词“赠送财物”,引申为名词“赠送的财物”。

复合词有“货赂”(译为名词“财物”和动词“贿赂”)。

例:

因厚赂单于,答其善意。

/曲沃武公伐晋侯缗,灭之,尽以其宝器赂献于周釐王。

(《史记·晋世家》)/诚得至,反汉,汉之赂遗王财物不可胜言。

(《汉书·张骞传》)/遂杀幽王骊山下,虏褒姒,尽取周赂而去。

(《史记·周本纪》)/汉击之,大破楚军,尽得楚国货赂。

(《史记·项羽本纪》)/行货赂而袭当涂者则求得,求得则私安。

(《韩非子.五蠹》)/家贫,货赂不足以自赎。

(司马迁《报任安书》)/货赂流行,传相放效。

(《汉书•杨恽传》)/货赂公行,强者为怨,不见举奏;弱者守道,多被陷毁。

(《三国志·魏书·武帝纪》)④“赙”,读fù,形声字,“贝”为形,“尃”为声,本义作动词“拿钱财帮助别人治丧”解,又引申为名词“送给丧家的布帛、钱财等”(俗称“丧礼”)。

复合词有“赙遗”(译为“赠送财物助人治丧”)、“赙禭”(译为“给丧家送衣服财物”。

张守节《史记正义》:

“衣服曰禭,货财曰赙,皆助生送死之礼。

”)、“赙賵”(fèng,译为“送给丧家的车马财物”。

《公羊传·隐公元年》:

“车马曰賵,货财曰赙。

”)。

例:

母亡,负土成坟,亲戚咸共赙助,微有所受。

(《南史•郭世道传》/2009年全国高考Ⅱ卷)/褒赠尚书左仆射,赙绢百匹、布五十端。

(《旧唐书•于休烈传》/2014年高考全国Ⅰ卷)/时仁宗不豫,废朝、临奠皆不果,第遣使吊赙其家。

(《宋史·庞籍传》)/翰林学士许将等言其恬于进取,乞加赠恤,诏赐馆职半赙。

(《宋史·张载传》恬于进取:

不热衷于官职的升迁。

诏赐馆职半赙:

诏令赏赐馆职俸禄的一半助办丧事。

)/邹、鲁之臣,生则不得事养,死则不得赙禭。

(《史记·鲁仲连列传》果:

实现。

第:

只。

)/上闻之嗟悼,赙赗加等,遣中使护其丧而归葬焉。

(《宋史·尹继伦传》)⑤“贽”(通假字“质”),读zhì,是形声兼会意字,“贝”表形,“执”为声兼表义,基本义是“初次拜见尊长时所送的礼物”(俗称“见面礼”)。

例:

生以乡人子谒余,撰长书以为贽,辞甚畅达,与之论辩,言和而色夷。

(《送东阳马生序》)/乃令张仪(人名)佯去秦,厚币委质事楚。

(《史记·屈原列传》质:

通“贽”,见面礼。

)/孔子三月无君,则皇皇如也,出疆必载质。

(《孟子.滕文公下》质:

通“贽”,见面