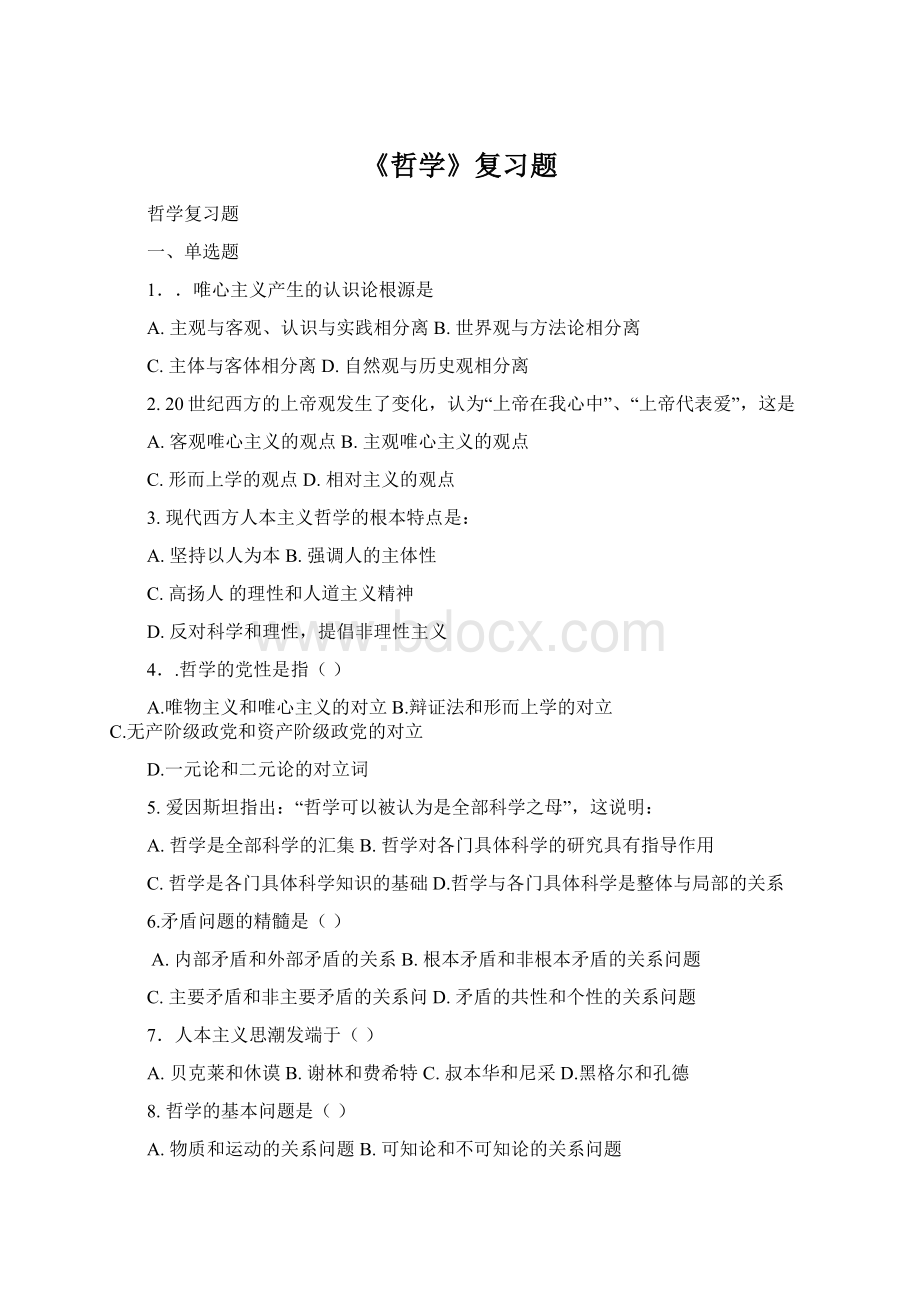

《哲学》复习题.docx

《《哲学》复习题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《哲学》复习题.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

《哲学》复习题

哲学复习题

一、单选题

1..唯心主义产生的认识论根源是

A.主观与客观、认识与实践相分离B.世界观与方法论相分离

C.主体与客体相分离D.自然观与历史观相分离

2.20世纪西方的上帝观发生了变化,认为“上帝在我心中”、“上帝代表爱”,这是

A.客观唯心主义的观点B.主观唯心主义的观点

C.形而上学的观点D.相对主义的观点

3.现代西方人本主义哲学的根本特点是:

A.坚持以人为本B.强调人的主体性

C.高扬人的理性和人道主义精神

D.反对科学和理性,提倡非理性主义

4..哲学的党性是指()

A.唯物主义和唯心主义的对立B.辩证法和形而上学的对立

C.无产阶级政党和资产阶级政党的对立

D.一元论和二元论的对立词

5.爱因斯坦指出:

“哲学可以被认为是全部科学之母”,这说明:

A.哲学是全部科学的汇集B.哲学对各门具体科学的研究具有指导作用

C.哲学是各门具体科学知识的基础D.哲学与各门具体科学是整体与局部的关系

6.矛盾问题的精髓是()

A.内部矛盾和外部矛盾的关系B.根本矛盾和非根本矛盾的关系问题

C.主要矛盾和非主要矛盾的关系问D.矛盾的共性和个性的关系问题

7.人本主义思潮发端于()

A.贝克莱和休谟B.谢林和费希特C.叔本华和尼采D.黑格尔和孔德

8.哲学的基本问题是()

A.物质和运动的关系问题B.可知论和不可知论的关系问题

C.理论和实践的关系问题D.思维和存在的关系问题

9.否认思维与存在的同一性是()

A.唯心主义B.相对主义C.不可知论D.反映论

10.肯定思维和存有同一性,这是()

A.辩证法的观点B.形而上学的观点C.唯心主义的观点D.可知论的观点

11.马列主义毛泽东思想的精髓是()

A.对立统一B.革命性和批判性C.实事求是D.理论联系实际

12.认为世界是()是客观唯心主义的基本主张。

A.客观自在的B.人的意识创造的

C.客观精神的产物或表现D.由两个本原构成的

13.在哲学史上第一次科学地对哲学基本问题做出完整概括和论证的是:

A.费尔巴哈B.马克思C.恩格斯D.列宁

14.哲学与具体科学的关系是()

A.一般与个别的关系B.整体与部分的关系

C.内容与形式的关系D.本质与现象的关系

15.马克思主义的理论品质是:

A.指导性B.实践性C.先进性D.与时俱进

16.时间空间的相对性是指:

A.时间空间的特点是具体的、可变动的B.时间空间的存在是无条件的、不变的

C.时间和空间的存在是依赖人的存在D.时间空间的存在是无限的

17.“忧心忡忡的穷人甚至对最美丽的风景都没有什么感觉;贩卖矿物的商人只看矿物的商业价值,他没有矿物学的感觉”这是:

A.先验论的观点B.主观唯心主义的观点

C.人的感觉具有主体性D.经验论的观点

18.对事物从客体的或直观的形式去理解,而不是把它们当作人的个性活动、当作实践去理解,这是:

A.主观唯心主义的观点B.客观唯心主义的观点

C.形而上学唯物主义的观点D.辩证唯物主义的观点

19.离开物质主体谈运动,必然导致()

A.形而上学B.诡辩论C.唯心主义D.二元论

20.庸俗唯物主义的错误是

A.不了解意识对物质的依赖关系B.抹杀了意识的主观特征

C.不懂得物质对意识的决定作用D.不懂得意识的客观实在性

21.“心诚则灵,心不诚则不灵”的说法是:

A.主张物质和意识具有统一性的辩证唯物主义观点

B.主张思想就是物质的庸俗唯物主义的观点

C.认为世界是绝对精神外化的客观唯心主义观点

D.夸大了意识能动作用的唯心主义观点

22.唯物主义一元论同唯心主义一元论的根本分歧是关于()

A.世界是否有一个本原B.意识能动性的分歧

C.意识本质的分歧D.世界本质的分歧

23.时间和空间是人类感性直观中的先天形式。

这是一种()

A.客观唯心主义的观点B.主观唯心主义的观点

C.机械唯物主义的观点D.二元论的观点

24.在意识的作用问题上,形而上学唯物主义的错误在于()

A.抹煞意识的能动作用B.夸大意识的能动作用

C.否认物质对意识的决定作用D.看不到意识对物质的依赖性25.正确的意识来源于客观世界,错误的思维归根到底来源于()

A.人脑的错误判断B.人的主观想象C.客观世界D.落后的思想意识

26.世界的真正统一性是在于它的()

A.客观性B.物质性C.前进性D.连续性

27.意识的本质是()

A.主体精神的属性B.人脑的机能和属性,是客观存在的主观映象

C.大脑的分泌物D.思维的各种现象

28.“整体大于部分之和”,突出体现了系统论以下特点:

A.整体性B.结构性C.层次性D.趋优化

29.主要矛盾是指:

A.急待解决的、比较明显的矛盾B.促使事物发生根本变革的矛盾

C.贯穿于事物发展始终的矛盾D.在复杂事物中居支配地位和起决定作用的矛盾

30.把“否定之否定”称为“仿佛回到出发点的运动”是:

A.诡辩论的观点B.辩证法的观点C.形而上学的观点D.循环论的观点

31.在现实中缺乏充分的根据,因而在当前条件下不能实现的可能性称之为:

A.不可能性B.现实的可能性C.抽象的可能性D.具体的可能性

32.坚持形式和内容的统一,必须反对:

A.庸俗唯物主义B.折衷主义C.宿命论D.形式主义

33.辩证的同一是()

A.以差别、对立为前提的同一B.不包含否定因素的同一

C.事物与其自身完全等同D.不包含任何差别的绝对的同一

35.承认因果联系的客观性,这是()

A.唯物主义决定论的正确观点B.神学目的论的错误观点

C.宿命论的错误观点D.唯物主义反映论的正确观点

36.从信息的角度看,反映的发生就是()

A.信息的传播过程B.信息的产生过程

C.接受和保留信息的过程D.信息的刺激过程

37.唯物辩证法认为发展的实质是()

A.事物数量的增加或减少B.事物的简单重复和循环

C.新事物的产生和旧事物的灭亡D.事物由不完善向比较完善转化

38.“人不能两次踏进同一条河流”和“人一次也不能踏进同一条河流”这两种观点()

A.是相同的,只是强调的方面不同

B.前者是辩证法,后者是诡辩论

C.前者是形而上学,后者是辩证法

D.二者都是辩证法,后者是对前者的发展

39.所有的决定论都主张

A.世界上既没有无因之果,也没有无果之因

B.世界上只存在着必然性,没有偶然性

C.世界上只存在着偶然性,没有必然性

D.偶然和必然是辩证统一的

40.事物的发展既是连续的又是非连续的,这种矛盾的说法属于

A.诡辩论的观点B.绝对主义的观点C.相对主义的观点D.辩证的观点

41.事物矛盾是指()

A.在逻辑思维中包含着互相否定,互不相容的判断B.一事物与他事物有差异,而事物自己与自己没有差异

C.事物内部或事物之间的既对立又统一的关系D.事物之间互相排斥互相斗争的关系

43.认识事物的最根本方法是()。

A.质量分析法B.矛盾分析法

C.理论联系实际的方法D.辩证否定的方法

44..矛盾的同一性是指()

A.事物处于相对静止的量变阶段B.矛盾双方相互联系,相互吸引的性质和趋势C.在根本利益一致基础上的团结统一D.思维和存在的统一性

45.质和事物的存在直接同一,是指()

A.质变事物也变B.有质的事物和无质的事物是有区别的

C.质和事物的存在是无关的D.事物的质是不能变化的

46.爆发式飞跃是指()

A.解决因一切矛盾所引起的事物之质变的形式

B.既是解决事物之质变的形式,也是解决事物之量变的形式

C.解决因根本矛盾所引起的事物之质变的形式

D.解决因对抗性矛盾所引起的事物之质变的形式

47.“肯定中包含着否定,否定中包含着肯定”,这是()

A.折衷主义的观点B.辩证法的观点

C.诡辩论的观点D.形而上学的观点

48.表象()

A.属于理性认识,反映事物的本质B.属于理性认识,但不反映事物的本质

C.有时属于感性认识,有时属于理性认识D.属于感性认识,是对知觉的再现

49.辨证唯物主义认识论首要的和基本的观点是

A.唯物主义观点B.矛盾观点C.实践的观点D.人民群众的观点

50.实践高于理论的认识,是因为实践具有()。

A.客观实在性B.自觉能动性C.直接现实性D.社会历史性

51.意志、情感、灵感、直觉在认识中属于:

A.理性因素.B..非理性因素C.主体素质D.客体素质

52.直接经验与间接经验的关系是:

A.第一性和第二性的关系B.认识的源和流的关系

C.感性认识和理性认识的关系D.实践和理论的关系

53.恩格斯指出:

“社会一旦有技术上的需要,则这种需要会比十所大学更能把科学推向前进”这说明:

A.实践是认识的来源和目的B.认识需要推动了科学的发展

C.科学技术的发展超过了社会实践发展的速度D.实践是认识发展的动力

54.真正驳倒不可知论的关键在于

A.坚持反映论原则B.坚持辨证法原则

C.把科学的实践观引入认识论D.科学地揭示现象和本质、理论和实践的辨证关系

55.一种认识是不是真理,要看它()

A.能否满足人们的需要B.能否为多数人认可

C.能否付诸实践D.能否在实践取得预期效果

56.马克思主义活的灵魂是()

A.一分为二B.重点论C.具体问题具体分析D.矛盾的斗争性

57.实践是指

A.一切客观物质活动B.日常生活活动C.人们认识世界的活动

D.主体能动地改造和探索客体的社会性的客观物质活动

58.实践的基本形式中最基本的实践活动是

A.生产实践B.处理社会关系的实践C.科学实验D.精神文化创造活动

59.认识的主体是指

A.所有的人B.体力劳动者C.脑力劳动者

D.处于一定社会关系中,从事实践活动和认识活动的人

60.认识的客体是指

A.主体的实践活动和认识活动所指向的对象

B.纯粹自然物C.社会现象D.精神现象

61.概念、判断、推理是

A.所有认识的三种形式B.感性认识的三种形式

C.理性认识的三种形式D.推理的三个过程

62.认识过程的第二次飞跃是指

A.从感性认识到理性认识B.从理性认识到感性认识

C.从感性认识到实践D.从理性认识到实践

63.“有用就是真理”的错误实质是()

A否定了真理的主观性B否定了真理的客观性

C否定了真理的价值性D否定了真理的目的性

64.马克思主义认识论是我党思想路线的

A.具体化B.理论基础C.理论形式D.实践经验的理论总结

65.历史观的基本问题是()

A.自然和社会的问题B.生产力和生产关系的关系问题

C.社会存在和社会意识的关系问题D.经济和政治的关系问题

66.自然和社会统一的基础是()

A.自然B.劳动C.社会D.人

67.上层建筑对经济基础的反作用是否进步,取决于()

A.它是否为自己的经济基础服务B.它是否直接促进生产力的发展

C.它所服务的经济基础的性质D.它同自己的经济基础是否符合

68.对社会发展最有利的地理环境是()

A.土地肥沃、雨量适中的平原B.自然条件的无可比拟的富饶

C.自然条件的差异性和多样性D.草木繁茂、雨量充足的热带

69.人类全部社会关系中最基础的关系是()

A.血缘关系B.生产关系C.思想关系D.政治关系

70.生产力范畴反映的是()

A.人与自然之间的关系B.人与社会之间的关系

C.人与劳动产品的关系D.劳动者与剥削者的关系

71.物质资料生产方式是:

A.生产力与生产关系的统一B.经济基础与上层建筑的统一

C.劳动资料与劳动者的统一D.产资料所有制与分配方式的统一

72.衡量生产力水平的客观尺度是:

A.以生产工具为主的劳动资料B.劳动者的素质

C.劳动对象的广度和深度D.劳动产品的数量和质量

74.社会意识的本质特点在于:

A.社会意识是对社会存在的反映,具有相对独立性

B.社会意识是社会的共同意识

C.社会意识具有阶级性D.社会意识是独立于社会存在的精神实体

75.社会基本矛盾运动的最终原因是:

A.生产关系的发展B.生产力的发展C.上层建筑的发展D.经济基础的发展

76.交往形式有多种,其中最基本的交往形式是()

A.物质交往和精神交往B.科学交往和技术交往

C.国家交往和民族交往D.主动交往和被动交往

77.人类社会的基本矛盾是()

A.人与自然界之间的矛盾B.人与社会制度之间的矛盾

C.先进与落后、开拓进取与因循守旧之间的矛盾

D.生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾

78..国家所代表的利益是:

A.剥削阶级的利益B.统治阶级的利益C.全体社会成员的利益D.基本阶级的利益

79.人类社会发展的最根本规律是()

A.阶级斗争规律B.生产关系一定要适合生产力状况的规律

C.对立统一规律D.从低级向高级的发展规律

80.国体和政体之间是()

A.本质和现象的关系B.绝对和相对的关系

C.共性和现象的关系D.内容与形式的关系

二、多选题

1.哲学和具体科学的关系是()

A.哲学是具体科学的集中和综合B.哲学可以取代具体科学

C.哲学以各门具体科学提供的材料为基础

D.具体科学从哲学取得世界观和方法论指导

E.随着具体科学的发展、哲学将失去其对具体科学的指导作用

2.下列选项中,属于辩证法基本形态的有()

A.思维辩证法B.自然辩证法C.朴素辩证法

D.唯心辩证法E.唯物辩证法

3.下列命题属于客观唯心主义的有:

A.世界是上帝意志的创造物B.世界统一于存在

C.万物皆在我心中D.绝对理念是万事万物的本原

4.马克思的两个伟大发现是指:

A.劳动价值论B.剩余价值论C.科学社会主义D.历史唯物主义E.辩证唯物主义

5.下列属于现代西方人本主义思潮的有:

A.唯意志主义B.存在主义C.生命哲学D.弗洛伊德主义E.实证主义

6.马克思主义时空观包括:

A.时间空间与运动着的物质不可分B.时间和空间是无限和有限的统一

C.时间和空间是绝对性与相对性的统一D.时间和空间是实践与认识的统一

E.时间与空间是稳定性与运动性的统一

7.必然性和偶然性的辩证关系是()。

A.必然性通过偶然性表现出来B.偶然性通过必然性表现出来

C.必然性存在于偶然性之中D.偶然性背后一定存在必然性

E.偶然性和必然性在一定条件下互相转化

8.历史唯心主义的主要缺陷是()

A.没有认识到意识的能动性B.没有看到人民群众的决定作用

C.没有看到历史事变思想动机背后的物质动因

D.没有看到少数英雄人物的作用E.承认杰出人物的作用

9.下列哪些理论进一步证明了时空同物质运动的不可分割性()

A.宇宙热寂说B.相对论C.唯能论

D.非欧几里得几何学E.牛顿力学

10.辩证唯物主义认为静止是()

A.在任何意义上都不动B.运动的一种特殊状态

C.运动过程中某种稳定形式D.事物仍然保持自身的性质

E.规定和衡量运动的尺度

11.规律的客观性表现在()

A.不以人的意志为转移B.能够在思维中实现它

C.不能被消灭和创造D.能够认识和利用它

E.违背它就要受到惩罚

12.意识是自然界长期发展的结果,主要经历了:

A.从无生命物质的反应特性到生物的刺激感应性

B.从低等生物的刺激感应性到动物的感觉和心理

C.从动物的感觉和心理到人类意识的产生

D.从类人猿直立行走到语言产生

E.劳动和语言共同推动人类意识的产生

13.下列观点包含实践对认识决定作用原理的是:

A.近水知鱼性,近山识鸟音B.冰冻三尺,非一日之寒

C.没有调查,就没有发言权D.百闻不如一见,百见不如一干

E.学如逆水行舟,不进则退

14.当事物处于量变状态时()

A.矛盾双方的力量各有消长,但还没有易位B.事物表现为相对静止

C.矛盾的主次双方已经易位D.矛盾双方的力量对比没有任何变化

E.矛盾双方绝对同一

15.实践作为认识发展的动力,是因为:

A.给认识提出新课题B.为新问题的研究提供必要的经验材料

C.为人们认识新事物不断提供观察和研究的手段D.推动人类思维能力的提高

E.规定认识发展的方向

16.理性认识的特点是:

A.对事物现象的认识B.对事物本质的认识C.对事物直接的认识,具体生动,丰富多彩

D.对事物外部联系的认识E.对事物内在联系的抽象的认识

17.生产关系是由多个基本要素构成的有着复杂结构的系统。

从动态看,生产关系包括的环节有()

A.劳动B.生产C.交换D.分配E.消费

18.因果联系的多样性和复杂性主要表现为()。

A.一因多果,同因异果B.同因同果,异因异果

C.一果多因,同果异因D.同果同因,异果异因

E.多因多果,复合因果

19.“扬弃”体现了事物发展的()

A.克服和保留的统一B.连续性和非连续性的统一

C.发展环节和联系环节的统一D.变革和继承的统一

E.前进性和曲折性的统一

20.社会存在包括

A.地理环境B.生产方式C.人口因素

D.社会生活的各种物质条件E.社会的上层建筑

21.生产过程中劳动对象包括:

A.纳入生产过程的劳动资料B.纳入生产过程没有经过加工的自然物

C.进入生产过程从事劳动实践的劳动者D.经过加工的原材料

E.自然界的一切物质实体

22.生产关系一定要适合生产力发展状况的规律,具有重大的理论意义和实践意义:

A.为我们提供了正确认识探索历史发展根源的一把钥匙

B.是马克思主义政党制定路线、方针、政策的理论基础

C.运用这一规律才能深刻认识我国进行经济体制改革的必然性和必要性

D.是我国建立社会主义初级阶段经济体制的理论依据

E.是我国进行政治体制改革的直接的理论依据

23.形式对内容的反作用表现为()。

A.有什么样的形式,就有什么样的与之相适应的内容

B.当形式适合于内容时,可以促进内容的发展

C.当形式不适合于内容时,就阻碍内容的发展

D.形式对内容起决定作用E.任何形式都始终有利于内容的发展

24.社会的基本结构是指在社会实践基础上形成的社会关系总体的基本构成方式,包括

A.经济结构B.民族结构C.政治结构

D.人口结构E.文化结构

25.物质资料生产方式是()

A.经济基础和上层建筑的统一体B.社会运动的物质基础

C.生产力和生产关系的统一体D.社会物质生活的最重要条件E.社会存在的主要内容

26.政治思想和法律思想是()

A.贯穿于整个人类社会始终的社会意识形式B.最集中最直接反映经济基础的社会意识形式

C.社会意识诸形态的核心D.间接反映经济基础的社会意识形式

E.阶级性最强的社会意识形态

27.在下列社会现象中,属于上层建筑的有()

A.生产资料所有制形式B.政治法律制度C.国家政权D.社会意识形态E.社会风俗习惯