版慢性乙型肝炎防治指南全文版.docx

《版慢性乙型肝炎防治指南全文版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《版慢性乙型肝炎防治指南全文版.docx(27页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

版慢性乙型肝炎防治指南全文版

2019版:

慢性乙型肝炎防治指南(全文版)

中华医学会感染病学分会和肝病学分会于2005年组织国内有关专家制订了《慢性乙型肝炎防治指南》(第1版),并分别于2010年和2015年进行了更新。

近4年来,国内外有关慢性HBV感染的基础和临床研究都取得了重要进展,为更好地规范慢性乙型肝炎(CHB)的预防、诊断和治疗,助力实现世界卫生组织(WHO)提出的"2030年消除病毒性肝炎作为重大公共卫生威胁"的目标,再次更新本指南。

本指南旨在帮助临床医师在CHB预防、诊断和治疗中做出合理决策,但并非强制性标准,也不可能包括或解决CHB诊治中的所有问题。

因此,临床医师在面对某一患者时,应在充分了解有关本病的最佳临床证据、认真考虑患者病情及其意愿的基础上,根据自己的专业知识、临床经验和可利用的医疗资源,制定全面合理的诊疗方案。

基于相关研究进展和知识更新,现对本指南进行更新和完善。

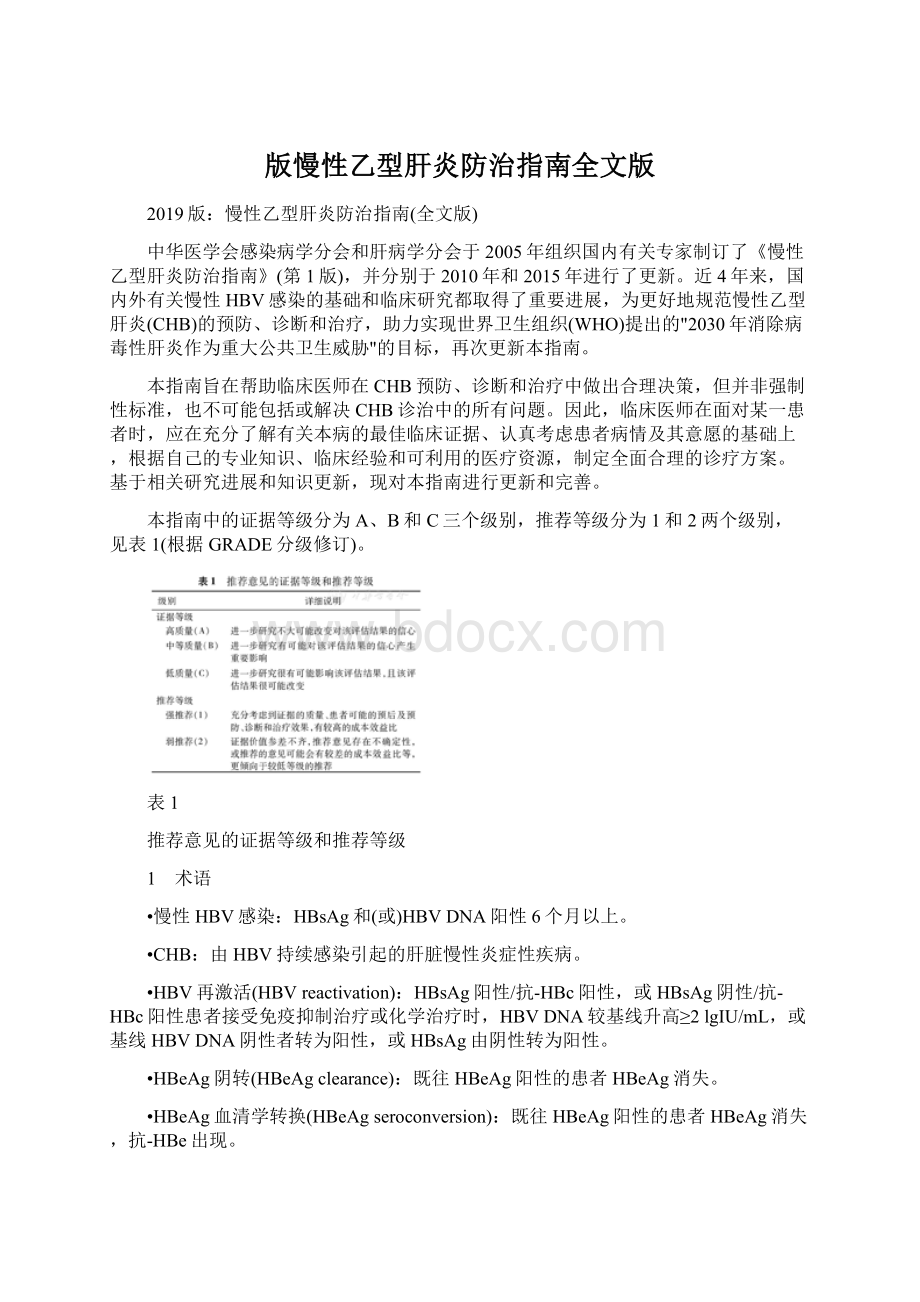

本指南中的证据等级分为A、B和C三个级别,推荐等级分为1和2两个级别,见表1(根据GRADE分级修订)。

表1

推荐意见的证据等级和推荐等级

1 术语

•慢性HBV感染:

HBsAg和(或)HBVDNA阳性6个月以上。

•CHB:

由HBV持续感染引起的肝脏慢性炎症性疾病。

•HBV再激活(HBVreactivation):

HBsAg阳性/抗-HBc阳性,或HBsAg阴性/抗-HBc阳性患者接受免疫抑制治疗或化学治疗时,HBVDNA较基线升高≥2lgIU/mL,或基线HBVDNA阴性者转为阳性,或HBsAg由阴性转为阳性。

•HBeAg阴转(HBeAgclearance):

既往HBeAg阳性的患者HBeAg消失。

•HBeAg血清学转换(HBeAgseroconversion):

既往HBeAg阳性的患者HBeAg消失,抗-HBe出现。

•乙型肝炎康复(ResolvedhepatitisB):

曾有急性或CHB病史,现为HBsAg持续阴性、抗-HBs阳性或阴性、抗-HBc阳性、HBVDNA低于最低检测下限、丙氨酸转氨酶(ALT)在正常范围。

•病毒学突破(Virologicbreakthrough):

核苷(酸)类似物(Nucleoside/nucleotideanalogues,NAs)治疗依从性良好的患者,在未更改治疗的情况下,HBVDNA水平比治疗中最低值升高>1lgIU/mL,或转阴性后又转为阳性,并在1个月后以相同试剂重复检测确证,可有或无ALT升高。

•病毒学复发(Virologicrelapse):

获得病毒学应答的患者停药后,间隔1个月2次检测HBVDNA均>2×103 IU/mL。

•耐药(Drugresistance):

在抗病毒治疗过程中,检测到与HBV耐药相关的基因突变,称为基因型耐药(Genotypicresistance)。

体外实验显示,抗病毒药物敏感性降低,并与基因耐药相关,称为表型耐药(Phenotypicresistance)。

针对1种抗病毒药物出现的耐药突变对另外1种或几种抗病毒药物也出现耐药,称为交叉耐药(Crossresistance)。

至少对2种不同类别的NAs耐药,称为多重耐药(Multidrugresistance)。

2 流行病学和预防

2.1 流行病学

HBV感染呈世界性流行,但不同地区HBV感染的流行强度差异很大。

据WHO报道,全球约有2.57亿慢性HBV感染者,非洲地区和西太平洋地区占68%[1]。

全球每年约有88.7万人死于HBV感染相关疾病,其中肝硬化和原发性肝细胞癌(Hepatocellularcarcinoma)死亡分别占52%和38%。

东南亚和西太平洋地区一般人群的HBsAg流行率分别为2%(3900万例)和6.2%(1.15亿例)。

亚洲HBV地方性流行程度各不相同,多数亚洲地区为中至高流行区,少数为低流行区。

2014年,中国疾病预防控制中心(CDC)对全国1~29岁人群乙型肝炎血清流行病学调查结果显示,1~4岁、5~14岁和15~29岁人群HBsAg流行率分别为0.32%、0.94%和4.38%[2],与1992年比较,分别下降了96.7%、91.2%和55.1%。

据估计,目前我国一般人群HBsAg流行率为5%~6%,慢性HBV感染者约7000万例,其中CHB患者约2000万~3000万例[3]。

HBV经母婴、血液(包括皮肤和黏膜微小创伤)和性接触传播。

在我国以母婴传播为主,占30%~50%[4],多发生在围生期,通过HBV阳性母亲的血液和体液传播。

母亲的HBVDNA水平与新生儿感染HBV风险密切相关:

HBeAg阳性、HBVDNA高水平母亲的新生儿更易发生母婴传播[5]。

成人主要经血液和性接触传播。

有注射毒品史、应用免疫抑制剂治疗的患者,既往有输血史、接受血液透析的患者,HCV感染者、HIV感染者、HBsAg阳性者的家庭成员、有接触血液或体液职业危险的卫生保健人员和公共安全工作人员、囚犯,以及未接种乙型肝炎疫苗的糖尿病患者等均有较高的HBV感染风险[6]。

由于对献血员实施严格的HBsAg和HBVDNA筛查,采取安全注射措施,经输血或血液制品传播已较少发生。

HBV也可经破损的皮肤或黏膜传播,如修足、纹身、扎耳环孔、医务人员工作中的意外暴露、共用剃须刀和牙具等[6]。

与HBV感染者发生无防护的性接触,特别是有多个性伴侣者、男男同性恋者,其感染HBV的危险性高[7]。

HBV不经呼吸道和消化道传播。

因此,日常学习、工作或生活接触,如在同一办公室工作(包括共用计算机等)、握手、拥抱、同住一宿舍、同一餐厅用餐和共用厕所等无血液暴露的接触,不会传染HBV。

流行病学和实验研究未发现HBV能经吸血昆虫(蚊和臭虫等)传播[8]。

2.2 预防

2.2.1 保护易感人群

接种乙型肝炎疫苗是预防HBV感染最有效的方法。

乙型肝炎疫苗的接种对象主要是新生儿,其次为婴幼儿[9],15岁以下未免疫人群和高危人群[7,10]。

乙型肝炎疫苗全程需接种3针,按照0、1和6个月的程序,即接种第1针疫苗后,在1个月和6个月时注射第2针和第3针。

接种乙型肝炎疫苗越早越好。

新生儿接种部位为上臂外侧三角肌或大腿前外侧中部肌内注射;儿童和成人为上臂三角肌中部肌内注射。

患重症疾病的新生儿,如极低出生体质量儿、严重出生缺陷、重度窒息、呼吸窘迫综合征等,应在生命体征平稳后,尽早接种第1针乙型肝炎疫苗。

新生儿乙型肝炎疫苗的接种剂量:

(1)重组酵母乙型肝炎疫苗每针次10μg,不论母亲HBsAg阳性与否;

(2)重组中国仓鼠卵巢(Chinesehamsterovary,CHO)细胞乙型肝炎疫苗,每针次10μg或20μg,HBsAg阴性母亲的新生儿接种10μg;HBsAg阳性母亲的新生儿接种20μg。

对成人建议接种3针20μg重组酵母乙型肝炎疫苗或20μg重组CHO细胞乙型肝炎疫苗。

对免疫功能低下或无应答者,应增加疫苗的接种剂量(如60μg)和针次;对0、1和6个月程序无应答者可再接种1针60μg或3针20μg乙型肝炎疫苗,并于第2次接种乙型肝炎疫苗后1~2个月时检测血清抗-HBs,如仍无应答,可再接种1针60μg重组酵母乙型肝炎疫苗。

接种乙型肝炎疫苗后有抗体应答者的保护效果一般至少可持续30年[11]。

因此,一般人群不需要进行抗-HBs监测或加强免疫,但对高危人群或免疫功能低下者等可监测抗-HBs,如抗-HBs<10mIU/mL,可再次接种1针乙型肝炎疫苗[7]。

未感染过HBV的妇女在妊娠期间接种乙型肝炎疫苗是安全的[12,13];除按常规程序接种外,加速疫苗接种程序(0、1和2个月程序)已被证明是可行和有效的[14]。

意外暴露者是指其皮肤或黏膜接触HBsAg阳性或HBsAg不详患者的血液或体液,或被其污染的针头刺伤者。

2.2.2 管理传染源

对首次确定的HBsAg阳性者,如符合传染病报告标准的,应按规定向当地CDC报告,并建议对其家庭成员进行血清HBsAg、抗-HBs和抗-HBc检测,对易感者接种乙型肝炎疫苗。

HBV感染者的传染性高低主要取决于血液中HBVDNA水平,与血清ALT、天冬氨酸转氨酶(AST)和胆红素水平无关。

建议在不涉及入托、入学、入职的健康体格检查和医疗活动中,积极检测HBV感染标志物,以达到早期诊断、早期治疗、降低疾病危害的目的。

对乙型肝炎患者和携带者的随访见本指南"慢性HBV感染者的监测和随访管理"部分。

慢性HBV感染者应避免与他人共用牙具、剃须刀、注射器及取血针等,禁止献血、捐献器官和捐献精子等,并定期接受医学随访。

其家庭成员或性伴侣应尽早接种乙型肝炎疫苗。

2.2.3 切断传播途径

大力推广安全注射(包括取血针和针灸针等针具),并严格遵循医院感染管理中的标准预防(Standardprecaution)原则。

服务行业所用的理发、刮脸、修脚、穿刺和纹身等器具应严格消毒。

若性伴侣为HBsAg阳性者,应接种乙型肝炎疫苗或采用安全套;在性伴侣的健康状况不明时,应使用安全套,以预防HBV和其他血源性或性传播疾病。

对HBsAg阳性的孕妇,应尽量避免羊膜腔穿刺,保证胎盘的完整性,减少新生儿暴露于母血的机会。

推荐意见1:

新生儿乙型肝炎疫苗预防

(1)对于HBsAg阴性母亲的新生儿,在出生12h内尽早接种10μg重组酵母乙型肝炎疫苗,在1月龄和6月龄时分别接种第2针和第3针乙型肝炎疫苗(A1)。

(2)对于HBsAg阳性母亲的新生儿,在出生12h内尽早注射100IU乙型肝炎免疫球蛋白(HepatitisBimmunoglobulin,HBIG),同时在不同部位接种10μg重组酵母乙型肝炎疫苗,并在1月龄和6月龄时分别接种第2针和第3针乙型肝炎疫苗。

建议对HBsAg阳性母亲所生儿童,于接种第3针乙型肝炎疫苗后1~2个月时进行HBsAg和抗-HBs检测。

若HBsAg阴性、抗-HBs<10mIU/mL,可按0、1和6个月免疫程序再接种3针乙型肝炎疫苗;若HBsAg阳性,为免疫失败,应定期监测(A1)。

(3)对于HBsAg不详母亲所生早产儿、低体质量儿,在出生12h内尽早接种第1针乙型肝炎疫苗和HBIG;满1月龄后,再按0、1和6个月程序完成3针乙型肝炎疫苗免疫(A1)。

(4)新生儿在出生12h内接种乙型肝炎疫苗和HBIG后,可接受HBsAg阳性母亲的哺乳(B1)。

推荐意见2:

对于未接种或未完成全程乙型肝炎疫苗免疫的儿童,应及时进行补种。

第1针与第2针间隔时间应≥28d,第2针与第3针间隔时间应≥60d(A1)。

推荐意见3:

对于免疫功能低下或无应答的成人,应增加疫苗接种剂量(如60μg)和针次;对3针免疫程序无应答者,可再接种l针60μg或3针20μg乙型肝炎疫苗,并于第2次接种乙型肝炎疫苗后1~2个月时检测血清抗-HBs,如仍无应答,可再接种1针60μg重组酵母乙型肝炎疫苗(A1)。

推荐意见4:

意外暴露HBV者可按照以下方法处理

(1)在伤口周围轻轻挤压,排出伤口中的血液,再对伤口用0.9%NaCl溶液冲洗,然后用消毒液处理(A1)。

(2)应立即检测HBVDNA、HBsAg,3~6个月后复查(A1)。

(3)如接种过乙型肝炎疫苗,且已知抗-HBs阳性(抗-HBs≥10mIU/mL)者,可不进行处理。

如未接种过乙型肝炎疫苗,或虽接种过乙型肝炎疫苗,但抗-HBs<10mIU/mL或抗-HBs水平不详者,应立即注射HBIG200~400IU,同时在不同部位接种1针乙型肝炎疫苗(20μg),于1个月和6个月后分别接种第2针和第3针乙型肝炎疫苗(20μg)(A1)。

推荐意见5:

鼓励在不涉及入托、入学和入职的健康体格检查中或就医时,进行HBsAg、抗-HBc和抗-HBs筛查;对高危人群、孕妇、接受抗肿瘤(化学治疗或放射治疗)或免疫抑制剂或直接抗HCV药物治疗者、HIV感染者,筛查HBsAg、抗-HBc和抗-HBs,对均阴性者,建议接种乙型肝炎疫苗(B1)。

3 病原学

HBV属嗜肝DNA病毒科(Hepadnaviridae),是有包膜的DNA病毒,基因组长约3.2×103 bp,为部分双链环状DNA。

其基因组编码HBsAg、HBcAg、HBeAg、病毒聚合酶和HBx蛋白。

HBV的抵抗力较强,但65℃中10h、煮沸10min或高压蒸气均可灭活HBV。

环氧乙烷、戊二醛、过氧乙酸和碘伏对HBV也有较好的灭活效果。

HBV通过肝细胞膜上的钠离子-牛磺胆酸-协同转运蛋白(Sodiumtaurocholatecotransportingpolypeptide,NTCP)作为受体进入肝细胞[15]。

侵入肝细胞后,部分双链环状HBVDNA在细胞核内以负链DNA为模板,延长正链以修补正链中的裂隙区,形成共价闭合环状DNA(CovalentlyclosedcircularDNA,cccDNA)。

cccDNA半寿(衰)期较长,难以从体内彻底清除,对慢性感染起重要作用。

HBV可以整合入宿主基因。

HBV以cccDNA为模板,转录成几种不同长度的mRNA。

其中,3.5×103 bp大小的前基因组RNA(PregenomeRNA,pgRNA)可释放入外周血,血清HBVRNA水平可反映肝组织内cccDNA的活性,并可能与患者病毒学应答和预后有关[16,17,18]。

HBV至少有9个基因型(A型至I型)[19]。

我国以B基因型和C基因型为主。

B型和C型HBV感染者的母婴传播发生率高于其他基因型,C型与较早进展为肝细胞癌相关。

HBV基因型与疾病进展和干扰素α(IFNα)治疗应答有关[20,21,22]。

HBeAg阳性患者对IFNα治疗的应答率,B基因型高于C基因型,A基因型高于D基因型[23]。

4 自然史及发病机制

4.1 自然史

HBV感染的自然史主要取决于病毒和宿主相互作用,其中HBV感染时的年龄是影响慢性化的主要因素之一。

新生儿及1岁以下婴幼儿的HBV感染慢性化风险为90%[24],我国HBV感染者多为围生期或婴幼儿时期感染。

HBV母婴阻断在全球取得了巨大成功[25]。

我国对HBsAg阳性母亲的新生儿已全面推广联合免疫(乙型肝炎疫苗联合HBIG)等措施,但仍有约5%~7%新生儿发生母婴传播,其中HBeAg阳性孕妇中为7%~11%,HBeAg阴性孕妇中为0~1%[26,27]。

慢性HBV感染的自然史根据自然病程一般可划分为4个期[28,29,30],即免疫耐受期(慢性HBV携带状态)、免疫清除期(HBeAg阳性CHB)、免疫控制期(非活动HBsAg携带状态)和再活动期(HBeAg阴性CHB),见表2(详见"临床诊断"部分)。

并非所有慢性HBV感染者都经过以上4个期。

青少年和成年时期感染HBV,多无免疫耐受期,直接进入免疫清除期。

表2

慢性HBV感染自然病程分期

免疫清除期患者可出现自发性HBeAg血清学转换,年发生率约为2%~15%。

年龄<40岁、ALT升高、HBVA基因型和B基因型者的发生率较高[28,31]。

HBeAg血清学转换后,每年约有0.5%~1.0%发生HBsAg清除[32]。

研究显示,HBsAg消失10年后,约14%的患者肝脏中仍可检测出cccDNA[33]。

>50岁,或已有肝硬化,或合并HCV或HDV感染者,即使HBsAg消失,仍有可能发生肝细胞癌,但发生率较低[34]。

未经抗病毒治疗CHB患者的肝硬化年发生率为2%~10%[35],危险因素包括宿主(年龄较大、男性、发生HBeAg血清学转换时>40岁、ALT持续升高[36,37]),病毒(HBVDNA>2000IU/mL),HBeAg持续阳性[38],C基因型,合并HCV、HDV或HIV感染,以及合并其他肝损伤因素(如嗜酒或肥胖等)[35]。

代偿期肝硬化进展为失代偿期的年发生率为3%~5%,失代偿期肝硬化5年生存率为14%~35%[35]。

非肝硬化HBV感染者的肝细胞癌年发生率为0.5%~1.0%[35]。

肝硬化患者肝细胞癌年发生率为3%~6%[39,40,41]。

肝硬化、合并糖尿病、直系亲属中有肝癌者、血清HBsAg高水平、接触黄曲霉毒素等均与肝细胞癌高发相关[35,42,43,44,45,46]。

较低的HBsAg水平常反映宿主对HBV复制和感染具有较好的免疫控制能力。

研究显示,即使HBeAg阴性、HBVDNA低水平,不论B基因型还是C基因型,HBsAg水平较高(≥1000IU/mL)者发生肝细胞癌的风险仍较高[45,46]。

4.2 发病机制

慢性HBV感染的发病机制较为复杂,迄今尚未完全阐明。

HBV不直接杀伤肝细胞,病毒引起的免疫应答是导致肝细胞损伤及炎症坏死的主要机制,而炎症坏死持续存在或反复出现是慢性HBV感染者进展为肝硬化甚至肝细胞癌的重要因素。

非特异性(固有)免疫应答在HBV感染初期发挥重要作用,启动后续特异性(适应性)免疫应答[47,48]。

HBV可依托自身HBeAg、HBx等多种蛋白质成分,干扰Toll样受体(Toll-likereceptors,TLRs)、维甲酸诱导基因Ⅰ(Retinoicacidinduciblegene-Ⅰ,RIG-Ⅰ)两种抗病毒信号转导途径,从而抑制非特异性免疫应答的强度。

CHB患者常表现为外周血中髓样树突状细胞(Myeloiddendriticcell,mDC)和浆样树突状细胞(Plasmacytoiddendriticcell,pDC)频数降低,且mDC成熟障碍,pDC产生IFNα能力明显降低,从而导致机体直接清除病毒和诱生HBV特异性T细胞的能力下降,不利于病毒清除。

HBV特异性免疫应答在清除HBV中起主要作用[49]。

主要组织相容性复合物(Majorhistocompatibilitycomplex,MHC)Ⅰ类分子限制性的CD8+细胞毒性T淋巴细胞可诱导病毒感染肝细胞凋亡,也可通过分泌IFNγ,以非细胞溶解机制抑制肝细胞内的HBV基因表达和复制[50]。

慢性感染时,HBV特异性T细胞易凋亡,产生细胞因子和增殖能力均显著降低,功能耗竭,可能是导致HBV持续感染的机制之一[51]。

目前认为血清和肝组织中存在大量HBsAg,而HBsAg特异性细胞毒性T淋巴细胞数量缺乏和(或)功能不足,是导致慢性HBV感染者发生免疫耐受的重要原因[52]。

5 实验室检查

5.1 HBV血清学检测

传统HBV血清学标志物包括HBsAg、抗-HBs、HBeAg、抗-HBe、抗-HBc和抗-HBcIgM。

血清HBsAg可由cccDNA转录为mRNA翻译产生,也可由整合人宿主基因组的HBVDNA序列转录翻译而来,HBsAg阳性表示HBV感染。

抗-HBs为保护性抗体,阳性表示具备HBV免疫力,见于乙型肝炎康复期及接种乙型肝炎疫苗者;抗-HBcIgM阳性多见于急性乙型肝炎,慢性HBV感染急性发作多表现为低水平阳性;抗-HBc总抗体主要是抗-HBcIgG,只要感染过HBV,不论病毒是否被清除,此抗体多为阳性。

近年来,HBsAg定量检测已在临床中被广泛应用,其水平可反映疾病分期与疾病进展风险,也可用于指导重组人干扰素和聚乙二醇干扰素α(Peginterferonα,PegIFNα)治疗。

5.2 HBV病毒学检测

5.2.1 HBVDNA定量

主要用于评估HBV感染者病毒复制水平,是抗病毒治疗适应证选择及疗效判断的重要指标。

在抗病毒治疗过程中,获得持续病毒学应答可显著控制肝硬化进展和降低肝细胞癌发生风险[53,54]。

HBVDNA定量采用实时定量聚合酶链反应法,检测下限值因不同生产厂商的试剂而异。

5.2.2 HBV基因分型

目前可鉴定出至少9种(A型至I型)HBV基因型和1种未定基因型(J型),一些基因型可分数种基因亚型。

检测HBV基因型有助于预测IFN疗效,判断疾病预后[55,56,57,58]。

5.2.3 耐药突变株检测

HBV是一个高变异的病毒,在反转录复制过程中,因RNA聚合酶和反转录酶缺乏校正功能,可使病毒在复制过程中发生一个或多个核苷酸的变异。

HBV可以在慢性持续性感染过程中自然变异,也可因抗病毒药物治疗诱导病毒变异,均可导致对抗病毒药物敏感性下降[59]。

及时进行耐药突变株检测有助于临床医师判断耐药发生并尽早调整治疗方案。

目前,临床常用的耐药检测方法包括反转录酶(Reversetranscriptase)区序列测定和线性探针反向杂交法(INNO-LIPA试剂盒)。

5.3 HBV新型标志物检测

5.3.1 抗-HBc抗体定量

新型双抗原夹心法可定量检测血清抗-HBc水平。

在自然史研究中,免疫清除期和再活动期患者抗-HBc定量水平显著高于免疫耐受期和低复制期[60,61]。

HBeAg阳性CHB患者基线抗-HBc定量水平可预测PegIFNα和NAs的疗效[62,63]。

此外,抗-HBc定量水平和ALT水平呈明显正相关;尤其在ALT正常患者,抗-HBc定量水平和肝脏组织学炎症坏死程度呈显著正相关[64]。

5.3.2 HBVRNA定量

与肝细胞内cccDNA转录活性有关,在评估NAs停药后复发风险方面值得深入研究[65,66]。

目前存在的局限性在于不同研究团队采用的检测方法不完全相同。

5.3.3 乙型肝炎病毒核心相关抗原(HepatitisBcore-relatedantigen,HBcrAg)

是一种包含HBcAg、HBeAg、p22cr蛋白质的复合标志物,与肝细胞内cccDNA转录活性有关,在区分疾病分期、预测PegIFNα和NAs抗病毒疗效,以及停药后复发、预测肝细胞癌发生风险等方面均有相关研究[67,68,69,70]。

5.4 血清生物化学检查[71]

5.4.1 ALT和AST

可在一定程度上反映肝细胞损伤程度,特别是长期病毒抑制患者ALT升高,应进一步分析评估原因[72]。

5.4.2 总胆红素(TBil)

与胆红素生成、摄取、代谢和排泄有关,升高的主要原因为肝细胞损伤、肝内外胆管阻塞、胆红素代谢异常和溶血。

肝衰竭患者TBil可>171μmol/L,或每天上升>17.1μmol/L。

5.4.3 血清白蛋白

反映肝脏合成功能,肝硬化和肝衰竭患者可有血清白蛋白水平下降。

白蛋白水平同时也受到营养状况等的影响。

5.4.4 凝血酶原时间(PT)、凝血酶原活动度(PTA)及国际标准化比值(INR)

反映肝脏凝血因子合成功能,对判断疾病进展及预后有重要价值。

5.4.5 血清γ-谷氨酰转肽酶(γ-GT)

正常人血清中γ-GT主要来自肝脏,酒精性肝病、药物性肝病、胆管炎并肝内外胆汁淤积时可显著升高。

5.4.6 血清碱性磷酸酶(Alkalinephosphatase,ALP)

缺乏肝脏特异性,胆汁淤积刺激ALP合成,其升高的肝源性需通过γ-GT或ALP同工酶水平升高加以确认。

临床上常借助ALP的动态观察来判断病情发展、预后和疗效评估。

5.4.7 甲胎蛋白(Alphafetoprotein)及其异质体L3

是诊断肝细胞癌的重要指标。

应注意甲胎蛋白升高的幅度、动态变化,以及其与ALT和AST的消长关系,并结合临床表现和肝脏影像学检查结果进行综合分析[73]。

5.4.8 维生素K缺乏或拮抗剂-Ⅱ诱导蛋白(ProteininducedbyvitaminKabsenceorantagonist-Ⅱ,PIVKA-Ⅱ)

又名脱γ羧基凝血酶原(Des-γcarboxyprothrombin,DCP),是诊断肝细胞癌的另一个重要指标,可与甲胎蛋白互为补充[74]。

6 肝纤维化无创诊断技术

6.1 AST和血小板比率指数(Aspartateaminotransferasetoplateletratioindex,APRI)评分

APRI是基于慢性HCV感染者数据研发的用于评估HCV相关肝纤维