常州创新驱动型经济发展的成功经验分享.docx

《常州创新驱动型经济发展的成功经验分享.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《常州创新驱动型经济发展的成功经验分享.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

常州创新驱动型经济发展的成功经验分享

常州创新驱动型经济进展的成功经验对我市的启发

市委党校课题组

近年来,常州市把建设创新特色明显、创新能力强大、创新资源汇聚、创新氛围浓厚的创新型都市作为战略目标,坚持以“创新是常州以后腾飞的发动机,创新是常州面临的最大机遇”为进展导向,因而在经济增长和转型升级方面都取得了令人瞩目的成绩。

在2008年《中国最具创新力都市评价报告》公布的中国最具创新绩效都市、中国最具创新环境都市、中国最具创新动力都市和中国都市综合创新力排名中,常州分不列第3位、第8位、第10位和第18位。

我们深深感到,常州以创新驱动促进经济又好又快进展的成功经验对我市当前“保增长、促转型”有一定的借鉴意义。

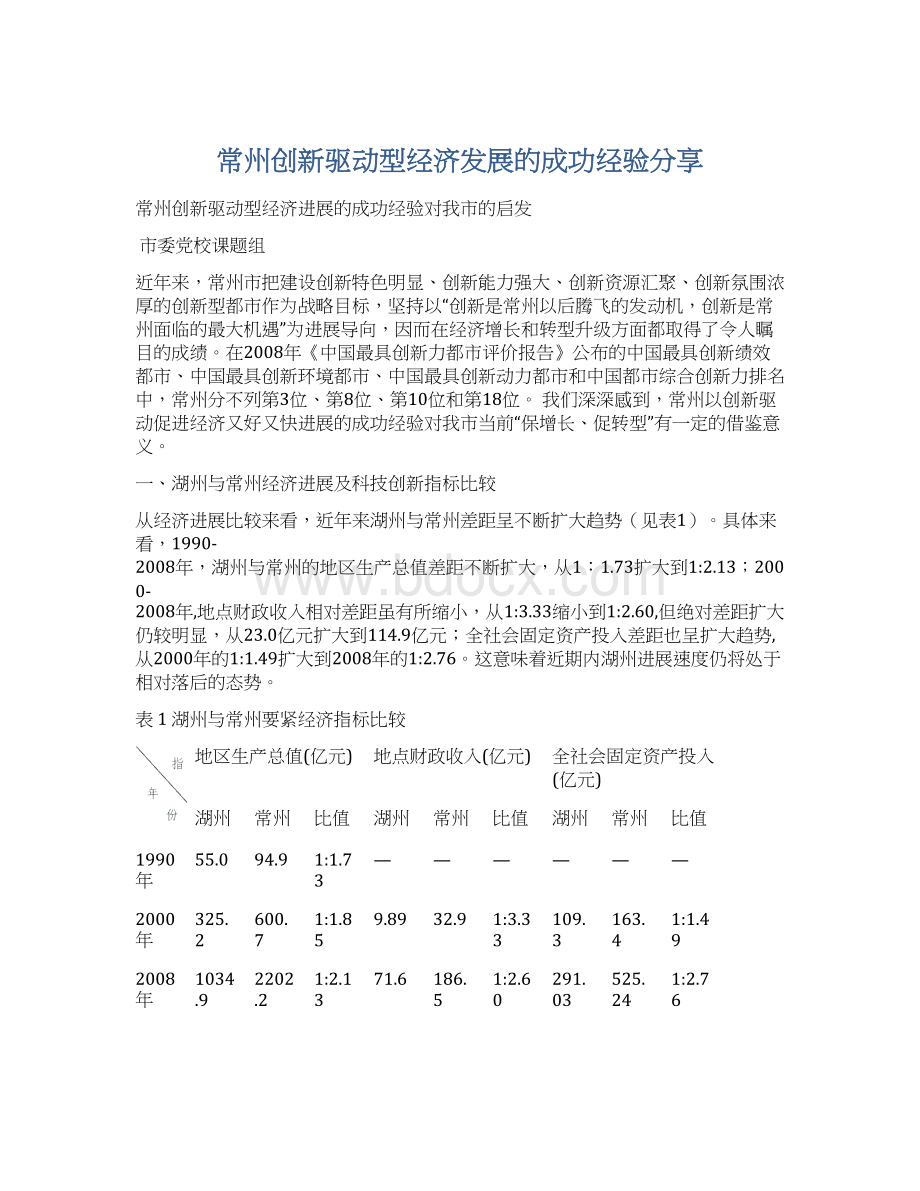

一、湖州与常州经济进展及科技创新指标比较

从经济进展比较来看,近年来湖州与常州差距呈不断扩大趋势(见表1)。

具体来看,1990-2008年,湖州与常州的地区生产总值差距不断扩大,从1:

1.73扩大到1:

2.13;2000-2008年,地点财政收入相对差距虽有所缩小,从1:

3.33缩小到1:

2.60,但绝对差距扩大仍较明显,从23.0亿元扩大到114.9亿元;全社会固定资产投入差距也呈扩大趋势,从2000年的1:

1.49扩大到2008年的1:

2.76。

这意味着近期内湖州进展速度仍将处于相对落后的态势。

表1湖州与常州要紧经济指标比较

地区生产总值(亿元)

地点财政收入(亿元)

全社会固定资产投入(亿元)

湖州

常州

比值

湖州

常州

比值

湖州

常州

比值

1990年

55.0

94.9

1:

1.73

—

—

—

—

—

—

2000年

325.2

600.7

1:

1.85

9.89

32.9

1:

3.33

109.3

163.4

1:

1.49

2008年

1034.9

2202.2

1:

2.13

71.6

186.5

1:

2.60

291.03

525.24

1:

2.76

分析湖州与常州差距逐步拉大的一个重要缘故,确实是近年来常州市实施的创新驱动进展战略使得常州经济走上了要紧依靠科技进步、自主创新、劳动者素养提高促进经济进展的快车道。

从两市科技指标的比较看(见表2),2008年,我市规模以上高新技术产值为483.8亿元,常州为2330亿元,我市为常州的18.8%;我市规模以上高新技术产值占工业比重为22.6%,而常州为44.8%;全社会研发投入占GDP比重我市为1.15%,而常州为1.63%。

总之,不管是规模以上高新技术产值,依旧全社会研发投入占GDP比重,湖州都明显低于常州。

科技创新作为推动经济进展的关键因素,为常州经济又好又快进展发挥了极其重要的作用。

目前湖州在长三角地区具有比较优势的产业要紧集中在木材加工及木、竹、藤、棕、草制品,家具制造、非金属矿物制品和纺织等传统产业,借鉴常州市创新驱动经济进展的成功经验,关于促进我市高新技术产业快速进展,提升都市综合竞争力有着重要的现实和战略意义。

表2湖州与常州要紧科技指标比较

科技指标

规模以上高新技术产值(亿)(2008年)

规模以上高新技术产值占工业比重(2008年)

专利授权量(件)(2008年)

全社会研发投入占GDP比重

(2007年)

湖州

483.8

22.6%

2318

1.15%

常州

2330

44.8%

2536

1.63%

二、常州在创新驱动型经济进展方面的要紧经验

常州在创新驱动经济进展方面的要紧经验能够概括为以下四点:

(一) 建立多层次的科技创新平台

近年来,常州市通过有效整合科技资源,建设了一批起点高、功能全、规模大的创新创业平台,创新体系日趋完善。

一是打响科教城品牌。

常州市提出,要面向创新、面向企业、面向以后,把科教城作为集聚国内国际科技资源的重要平台做精做优,打响科教城品牌,并确定了“经科教联动、产学研结合、校所企共赢”的进展理念,使科教城成了名副事实上的“常州硅谷”。

目前,常州科教城已有包括“中国科学院常州先进制造技术研发与产业化中心”,南京大学、东南大学等高校的研发基地,远宇电子、北大众志企业研发总部等科研机构近40家。

科教城正日益成为对企业有吸引力、在江苏有阻碍力、在全国有知名度的科教创新平台。

二是建好企业研发机构。

常州市现已有博士后科研工作站7个,企业工程技术研究中心53家,其中国家级1家、省级15家,企业技术中心116家,其中国家级4家、省级23家,高技术研究重点实验室10个,其中部省属4个。

各级工程技术研究中心和重点实验室已成为促进常州市高新技术产业进展和区域创新体系能力形成的中坚力量,在先进装备制造、电子信息、新材料、能源环保、生物技术及制药等领域显示出较强的技术优势,有力地推动了全市科技进步和高新技术产业的进展。

三是搭建科技创业平台。

常州市以市、区两个国家级创业服务中心为核心,以大学科技园、留学生创业园、软件园和动漫基地等为载体,不断完善创新创业服务平台,吸引更多的信息、技术、资金、人才为科技型中小企业创新创业提供服务。

其中,常州高新区内“国”字号创新平台就有国家级创业服务中心、国家火炬打算软件产业基地(常州软件园)、国家火炬打算三药产业基地、国家动画产业基地、出口加工区、国家环保产业园等7家。

其区内的高新技术创业服务中心是国家科技部授予的“先进高新技术创业服务中心”。

2008年,全区实现规模以上高新技术产业产值513.79亿元,占规模以上工业总产值的比重达58.6%。

津通国际工业园确立了“以国际标准之巢引现代企业之凤”的进展特色。

园区内建有大规模的工业标准厂房,同时配有科研孵化中心、制造生产中心等,并配备了与产业运营息息相关的现代服务业,如劳力派遣、财务外包、物流外包、设计外包等公司,由此造就了完善的服务功能,为国外企业平稳进驻提供了一流的功能设施、服务平台和治理支撑。

津通工业园被科技部授予全国首批、全省首家“国际科技合作基地”。

2008年津通国际园区工业总产值达到95.2亿元,同比增长107%,实现了园区工业总产值连续四年翻番。

(二)建立多层面的产学研合作机制

常州市按照“政府搭台、企业唱戏,政府服务、企业进展,政府主导、企业主体”的思路,努力建立多层面的产学研合作机制,取得了良好成效。

一是建立政府与重点院校的战略合作机制。

常州市以实施“1+10”产学研合作为打算,重点加强与中科院系统和10所重点院校(南京大学、东南大学,清华大学、北京大学、中南大学、西安交通大学、四川大学、浙江大学、复旦大学和哈尔滨工业大学)的产学研合作,引进或共建30家研发机构,合作项目达200项以上。

为了引导创新资源向常州集聚,近三年来,常州市委、市政府由“一把手”亲自带队组织大规模的企业家代表团走进50多家大院大所大学,足迹遍布北京、大连、成都等20多个大中都市,开展了100多场产学研合作和科技对接活动,引进科技成果超过3000项,在江苏省领先开启了被喻为“科技长征”的科技对接活动。

二是建立企业与高校院所的长效合作机制。

常州市委、市政府摆脱了传统“静态对接”的产学研沟通模式,开拓并深化与大学、大院、大所、央企、军企合作对接的新领域、新途径、新方式,提升创新创业的层次和质效。

近年来,该市科技局组织全市300多家企业与清华、北大、上海交大、复旦、浙大、中科院所属院所等100多个高校科研单位建立了联系,以合作开发、技术转让等方式实施科研项目500余项。

其中,江苏晨光涂料有限公司与深圳清华大学研究院合作成立了纳米材料研究中心,共同开发具有自主知识产权的系列纳米材料;江苏国光电子股份有限公司与东南大学联合开发的网络安全支付系统项目,为常州市软件产品进展起到重要的推动作用。

目前,全市科技型企业中有50.9%的企业拥有着自己的“智囊”—聘请院校和研究所的专家教授作为技术顾问。

三是建立多元化的国际科技合作机制。

近年来,常州市围绕先进装备、新能源等五大高新技术领域,广泛开展与俄罗斯、欧盟、美国、日韩、以色列等地区的国际科技交流与合作,实施可再生能源、微生物水处理等20项重点项目,鼓舞企业通过引进消化汲取再创新掌握关键核心技术。

加快津通国际工业园、常州中俄科技合作创业园等国际科技合作基地建设,着力推进科教城与新西伯利亚科学城合作,做实常州市国际科技合作载体。

建好常州国际技术转移中心,支持企业与国外研发机构合作共建研发中心,支持企业走出去设立窗口,开拓国际市场。

去年5月,总投资达50亿元,规划用地1898亩的常州国际创新基地在常州科教城正式奠基,意味着常州国际科技合作又迈上了一个新台阶。

(三)建立多渠道开放型的人才引进机制

“人才是第一资源”。

从2007年开始,常州市大规模地开展招才引智—海内外的人才,引进一批领军型创新创业人才及其团队,促进人才向企业流淌、向产业集聚,形成“产业企业集聚人才、人才引领进展产业”的态势。

一是实施“千名海外人才集聚工程”和领军型海归创业人才打算。

2007年常州为推进创新型都市建设步伐,启动实施了“常州市千名海外人才集聚工程”和面向海外实施领军型海归创业人才打算。

通过这一系列举措,2007年常州市共引进218名优秀海外人才,其中领军型海外留学归国创业人才58名,首批引进的领军型海归创业人才项目有18个顺利落户。

去年,常州市接着实施“千名海外人才集聚工程”,进行第三批、第四批领军型海归创业人才项目招聘,引进海外人才338名,其中领军型创业人才83名。

二是面向国内实施“金凤凰高层次人才引进打算”。

为了确保电子信息、先进装备制造、新材料、新能源与环保等重点领域,能引进培养集聚一批高层次创新创业人才,支撑引领产业进展,常州推出了科教城“金凤凰”人才引进打算。

随着人才的不断引进,常州在这些产业领域的竞争优势也不断提升。

今年,常州加大了对装备制业的投资力度,在装备制造业、电子信息、新能源、新材料、生物医药五大产业中,装备制造业的投资占到55%,差不多达到292.7亿元。

目前该产业拥有企业博士后科研工作站3个、工程技术研究中心18个,企业技术中心56个,并以此聚拢了一大批顶尖的技术专家。

最近,常州市提出,2009年,常州市人才引进总数要力争超过30000人,其中硕士以上学位和具有高级职称的高层次人才引进数争取突破1500人,力争年内引进海外人才450名,争取新设国家级、省级博士后科研工作站14-15家。

假如这一打算得以完成,常州的技术创新优势也将进一步凸显。

三、常州经验对我市经济转型升级的几点启发

当前,我市经济正处于转型升级的关键时期。

同时,今年又面临“保增长”的巨大压力。

如何实现经济平稳较快进展,常州依靠创新驱动经济进展的成功经验给予我们专门好的启发。

(一)应充分认识到依靠创新驱动我市经济进展的紧迫性和重要性。

目前,我市比较成熟的块状经济要紧都集中在传统产业,生物医药和环保节能等高新技术产业集群化进展还处于起步时期。

通过创新提升我市产业技术水平和进展层次,促进传统产业高新化和高新技术产业集群化,必将为我市经济又好又快进展发挥重要作用,从而有更大的余地淘汰落后产能,提高集约化进展水平。

为此,我们建议,可否把实施“创新驱动”作为我市当前乃至今后一个时期经济进展的一项长远战略摆上日程。

我们认为,创新驱动战略至少能为我市经济进展起到“一石三鸟”作用:

一是动力,即创新驱动战略是“保增长、促转型”,提升我市经济进展水平的动力;二是资源,即通过创新驱动能关心解决资源紧张和白费等问题;三是环境,即通过实施创新驱动战略能够缓解环境压力,同时它也是解决环境问题的全然途径。

因此,不管从进展是第一要务,依旧从平稳较快进展的角度看,创新驱动战略都应该处于核心的位置。

(二)应毫不动摇地坚持把创新平台建设作为我市经济转型升级和持续快速进展的助推器。

常州创新经验表明,科技创新平台是集聚创新要素的重要载体,是激活创新资源的重要措施,是转