新人教版八年级上册物理第2章内能知识点全面总结.docx

《新人教版八年级上册物理第2章内能知识点全面总结.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新人教版八年级上册物理第2章内能知识点全面总结.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

新人教版八年级上册物理第2章内能知识点全面总结

2声现象

2.1声音的产生与传播

知识点一、声音的产生

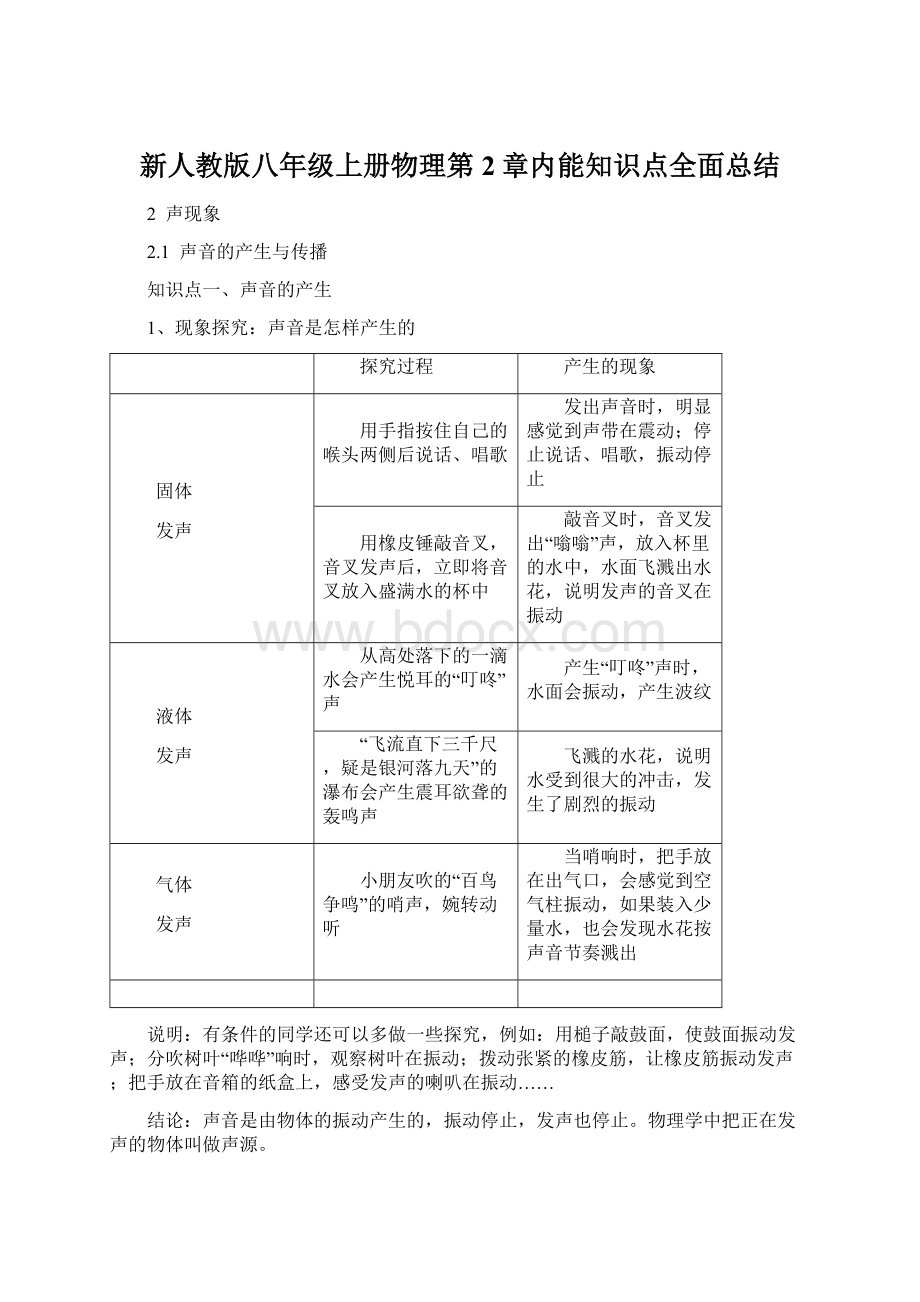

1、现象探究:

声音是怎样产生的

探究过程

产生的现象

固体

发声

用手指按住自己的喉头两侧后说话、唱歌

发出声音时,明显感觉到声带在震动;停止说话、唱歌,振动停止

用橡皮锤敲音叉,音叉发声后,立即将音叉放入盛满水的杯中

敲音叉时,音叉发出“嗡嗡”声,放入杯里的水中,水面飞溅出水花,说明发声的音叉在振动

液体

发声

从高处落下的一滴水会产生悦耳的“叮咚”声

产生“叮咚”声时,水面会振动,产生波纹

“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”的瀑布会产生震耳欲聋的轰鸣声

飞溅的水花,说明水受到很大的冲击,发生了剧烈的振动

气体

发声

小朋友吹的“百鸟争鸣”的哨声,婉转动听

当哨响时,把手放在出气口,会感觉到空气柱振动,如果装入少量水,也会发现水花按声音节奏溅出

说明:

有条件的同学还可以多做一些探究,例如:

用槌子敲鼓面,使鼓面振动发声;分吹树叶“哗哗”响时,观察树叶在振动;拨动张紧的橡皮筋,让橡皮筋振动发声;把手放在音箱的纸盒上,感受发声的喇叭在振动……

结论:

声音是由物体的振动产生的,振动停止,发声也停止。

物理学中把正在发声的物体叫做声源。

方法技巧:

在探究声音产生的过程中,所应用到的科学研究方法有如下几种:

①转换法:

有些物理现象发生时,人们的感觉器官往往无法直接感知或不易观察到,在实验研究中,通常将这些感知不到的现象转换成人们可以感知或容易观察到的现象,这种方法就是“转换法”。

如本节中声音是由物体的振动产生的,但很多声音发出时,我们不能直接观察到物体的振动,这是,可运用转换法把物体的振动转换成碎纸屑的跳动、泡沫小球的摆动、乒乓球的跳动、水花飞溅等可见的现象来来体现发声体在振动。

在有的例子中把不易观察的现象,通过具体的方法,使它放大便于观察,所以有人也把这种方法叫做放大法。

例如音叉的振动很小,放在水中使水花飞溅,振动就被放大便于观察。

②比较法:

通过对不同或有联系的两个对象或物理现象进行比较,从中寻找他们的不同点和相同点,从而进一步揭示事物的本质属性的研究方法。

本节中,通过比较物体正在发声与未发声时的区别,从而确定发声物体的共同特征,得出声音产生的条件。

③归纳法:

通过对大量现象的对比、分析和总结,找出其中共同点的一种研究方法。

如通过归纳大量的发声现象,发现发声的物体都在振动。

2、理解声音的产生应注意的三个问题

①一切正在发声的物体都在振动。

固体、液体、气体都可以振动发出声音,如“风声、雨声、读书声,声声入耳”中的“风声、雨声、读书声”分别是由气体、液体、固体的振动发出的声音,所以气体、液体和固体都可以成为声源。

②“振动停止,发声也停止”不能理解为“振动停止,声音也消失”,因为振动停止,只是不再发声,而原来发出的声音仍继续存在并传播。

例如,对着高山喊话,停止喊话后,声带不在振动,但是几秒种后,仍会听到回声,就是原来发出的声音继续存在并传播的结果。

另外,“振动”中的“振”字不能写成“震”,这也是容易犯错的地方之一。

③物体振动发出的声音不一定能被人听见。

例如,人耳听不见蝴蝶翅膀振动发出的声音;当人离声源太远时,人也可能听不见声音等。

拓展:

几种常见物体的发声部位

①常见的几种动物,蟋蟀是靠左右翅膀摩擦引起振动而发声的,蝈蝈是靠两前翅摩擦引起振动而发声的;令我们讨厌的蚊子在飞行时,翅膀振动而发声;青蛙靠气囊的振动发声;蝉靠腹部的鼓膜振动发声;鸟靠鸣膜的振动发声。

②乐器:

打击乐器(如鼓、锣等)靠鼓面或锣面等的振动发声;弦乐器(如二胡、小提琴等)靠弦的振动发声;管乐器(如长笛、萧等)靠管内空气柱的振动发声。

3、声音的保存方法

振动可以发声。

如果将发声的振动记录下来,需要时再让物体按照记录下来的振动规律去振动,就会发出和原来一样的声音,像我们经常玩的八音盒,就是按某一首曲子的旋律,在金属表面上制造不同的突起,上弦后放手,当金属突起转动时,使金属片振动,这样就把记录的声音重现出来。

再比如早期机械唱片,当唱片转动时,唱针随着划过的沟槽振动,这样就把记录的声音重现出来。

随着技术的进步,我们现在主要用磁带、激光唱盘和存储卡等来记录声音。

知识点二、声音的传播

1、实验探究:

声音是怎样向远处传播的?

提出问题:

声音是怎样从发声的物体传播到远处的?

猜想和假设:

声音要传播出去,可能需要物质来做媒介,也可能不需要物质做媒介,在真空中就可以传播。

进行实验与收集证据:

过程

现象

结论

固体

用一张桌子做实验,一个同学轻敲桌子一端,另一个同学把耳朵贴在桌子另一端的桌面上,堵住另一侧的耳朵

能听到明显的敲桌子的声音

声音能在桌子中传播

液体

找两块石头,在水中敲打碰撞,让别人听撞击声

能够清晰的听见石头撞击的声音

水中的声音是通过水传入空气,又传入人耳的

气体

把两个相同的音叉相隔不远相对放置在桌面上,静止时,两个音叉都不发出声音,用槌敲打右边的音叉

我们会发现左边的音叉也在振动,因为右边的音叉产生的声音通过空气传到了左边的音叉上,引起了左边音叉振动

空气能传播声音

真空

把正在响铃的闹钟放在玻璃罩内,逐渐抽出其中的空气,再让空气进入玻璃罩,注意声音的变化

闹钟的声音越来越小,最后几乎听不到铃声了,空气又进入玻璃罩后,铃声逐渐变大

真空不能传声

结论:

声音的传播需要介质,真空不能传声。

注意:

①声音的传播需要物质,物理学中把这样的物质叫做介质。

②气体、液体、固体都可以作为声源发出声音,也都可以充当传播声音的介质。

③空气越稀薄传声效果越差,真空不能传声。

月球上没有空气,故航天员只能通过无线电交流。

④一般而言,固体传声效果最好,液体次之,气体传声效果最差。

方法技巧:

在研究真空不能传声实验时,由于实验操作过程中,不可能把玻璃罩内的空气完全抽出,所以只能通过声音的逐渐变小,推断真空不能传播声音,这种研究物理问题的方法叫实验推理法。

2、类比法理解声波

项目

水波

声波

图示

分析

当我们在水平如镜的水面上,投入一块小石子,水面就会形成一圈一圈的水波,并不断向远处传播

以击鼓为例:

鼓面向左振动时压缩鼓左侧的空气,使得这部分空气变密;鼓面向右振动时,又会使鼓右侧的空气变密。

鼓面不断左右振动,空气中就形成了疏密相间的波动,向远处传播

总结

水波是一圈一圈向外传播的,而声波是以疏密相间的波动向外传播的,我们叫声波,水波和声波具有相似的性质。

方法技巧:

类比法:

当我们要学习一种新的现象或一个新的知识点时,要学习的新内容可能看不见、摸不着、不形象直观,只靠空泛的口头描述很难理解,这时我们往往采取一种方法,用一种我们已有的认识,来帮助理解新的知识,而所用的已有知识与新内容有许多类似之处,例如声波我们看不见,但大家都见过往水中扔一块石头,水就一圈一圈荡漾开去,形成水波,声波也是这样,从声源处发出,一圈一圈在空气中传播开来。

像这样类比着水波学习声波的方法,就叫做类比法。

知识点三、声速

1、声音传播的快慢

情景再现

现象说明

远处一道闪电划过漆黑的夜空,过一会才会听到雷声

声音的传播需要一定的时间,即声音的传播有一定的速度

在一根较长的钢管一端敲击一下,在另一端的人能听到两次响声

第一次是由钢管传播的,第二次是由空气传播的,表明声音的传播有快慢之分

结论:

声音传播的快慢用声速描述,它的大小等于声音在每秒内传播的距离。

2、影响声速的因素

一些介质中的声速v/(m/s)

上表中列举了一些介质中的声速,分析表中数据可知

①声速的大小与介质的种类有关:

声音在不同介质中的传播速度一般是v固体>v液体>v气体

②声速的大小与介质的温度有关:

声音在空气中的传播速度随气温的升高而变大。

③平常我们讲的空气中的声速,一般指的是340m/s。

这个数值应作为常数记住。

口诀:

振动发声介质传,遇到真空要阻断;常见介质固液气,固快液中气最慢。

3、回声

①回声:

声音在传播过程中,遇到障碍物时,被反射回来的声音。

②能够区分开回声与原声的条件:

回声到达人耳比原声晚0.1s以上时,人们才能把回声与原声区分开。

若不到0.1s,回声和原声混在一起,就使原声加强,因此,在屋子里讲话听起来比较响亮,音乐厅中也常用这种原理使演奏的效果更好。

根据s=vt知,人耳要区分回声和原声,人与障碍物间距离至少是s=340m/s×1/2×0.1s=17m。

③回声的应用:

回声的重要应用是测距,可以测定海洋的深度、冰山的距离、敌方潜水艇的距离。

测量原理:

,其中t为从发声到接收到回声的时间,v声为声音在介质中的传播速度。

拓展:

感知声音的基本过程:

从声音的产生、传播、接收三方面理解。

声音是由物体(声源)振动引起的,通常在空气中传播使周围空气振动,这种振动引起鼓膜振动,经听小骨及其他组织传给听觉神经使大脑接收信号。

由此可知,如果鼓膜、听小骨、听觉神经发生障碍(如鼓膜损坏)而引起的耳聋,人们可以通过其他途径将振动传给听觉神经,如利用骨传导方式,即声音通过头骨、颌骨传到听觉神经。

音乐家贝多芬失聪后,就是用牙咬住木棒的一端,另一端顶在钢琴上来听自己演奏的琴声,从而进行创作的。

双耳效应是人们依靠双耳间的音量差、时间差和音色差判别声音方位的效应。

2.2声音的特性

知识点一、音调

1、探究声音的特点

各种声音

特点

老牛、式子发出的声音

低沉、粗壮、声音低

蚊子、老鼠、羊羔发出的声音

尖细、声音高

成年男人的说话声

低沉、粗壮、声音低

女同学的说话声

尖细、声音高

探究归纳:

我们接触到的各种声音,有的听起来音调高,有的听起来音调低。

声音的音调有高低之分。

2、实验探究:

影响音调高低的因素

提出问题:

什么因素决定因素的高低?

音调与物体振动的快慢是否有关?

设计和进行实验:

如图所示,将一把学生用钢尺紧紧地压在桌面上,分别将钢尺的1/4、1/2、3/4长深处桌面边缘,用相同的力拨动伸出桌外的部分,使其震动的幅度大致相同,听它振动发出的声音,同时注意钢尺振动的快慢。

实验结果记录如下表所示

钢尺振动部分的长度

振动快慢

声音高低

钢尺长度的1/4

快

高

钢尺长度的1/2

较慢

较低

钢尺长度的3/4

更慢

更低

分析和论证:

比较三种情况下钢尺振动的快慢和发声的音调。

发现钢尺伸出桌面边缘的长度越长,钢尺振动的越慢,钢尺发出声音的音调越低。

结论:

物体振动的快,发出声音的音调就高,振动得慢,发出声音的音调就低。

注意:

本实验中,改变钢尺伸出桌面的长度,再次拨动时,应保证两次钢尺振动的幅度大致相同是控制变量的具体体现。

3、频率

物体每秒内振动的次数叫做频率。

频率的单位是赫兹,简称赫,符号为Hz。

物体在1s的时间里如果振动100次,频率是100Hz。

频率是用来表示物体振动快慢的物理量。

物体振动越快,频率越高;振动越慢,频率越低。

4、音调与频率的关系

频率决定着音调的高低。

频率越高,音调越高;频率越低,音调越低。

如图所示,甲乙两个音叉振动频率不同。

在相等的时间t0内,甲震动了3次,乙振动了9次,甲的频率低,音调低;乙的频率高,音调高。

从波形图上可以看出,音调高的波形密集,音调低的波形比较稀疏。

如图所示,用纸片接触齿数不同的齿轮,纸片发出声音的音调高低是不相同的,齿轮的齿数越多,纸片振动的频率高,纸片发出声音的音调越高。

5、理解音调应注意的四个问题

①声音在介质中的传播速度与声音的振动频率无关,在同一介质中,频率不同的声音传播速度都相同。

②振动频率的高低跟发声体的形状、尺寸和所用的材料有关。

一般情况下,发声体的长度越长,振动的越慢,频率越低;发声体的长度越短,振动的越快,频率越高。

③一般来说,儿童说话的音调比成年人高,女人说话的音调比男人