11选修应用地理上学习宝典第十章 保育与预防二环境与疾病15页.docx

《11选修应用地理上学习宝典第十章 保育与预防二环境与疾病15页.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《11选修应用地理上学习宝典第十章 保育与预防二环境与疾病15页.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

11选修应用地理上学习宝典第十章保育与预防二环境与疾病15页

第十章 保育與預防

(二):

環境與疾病

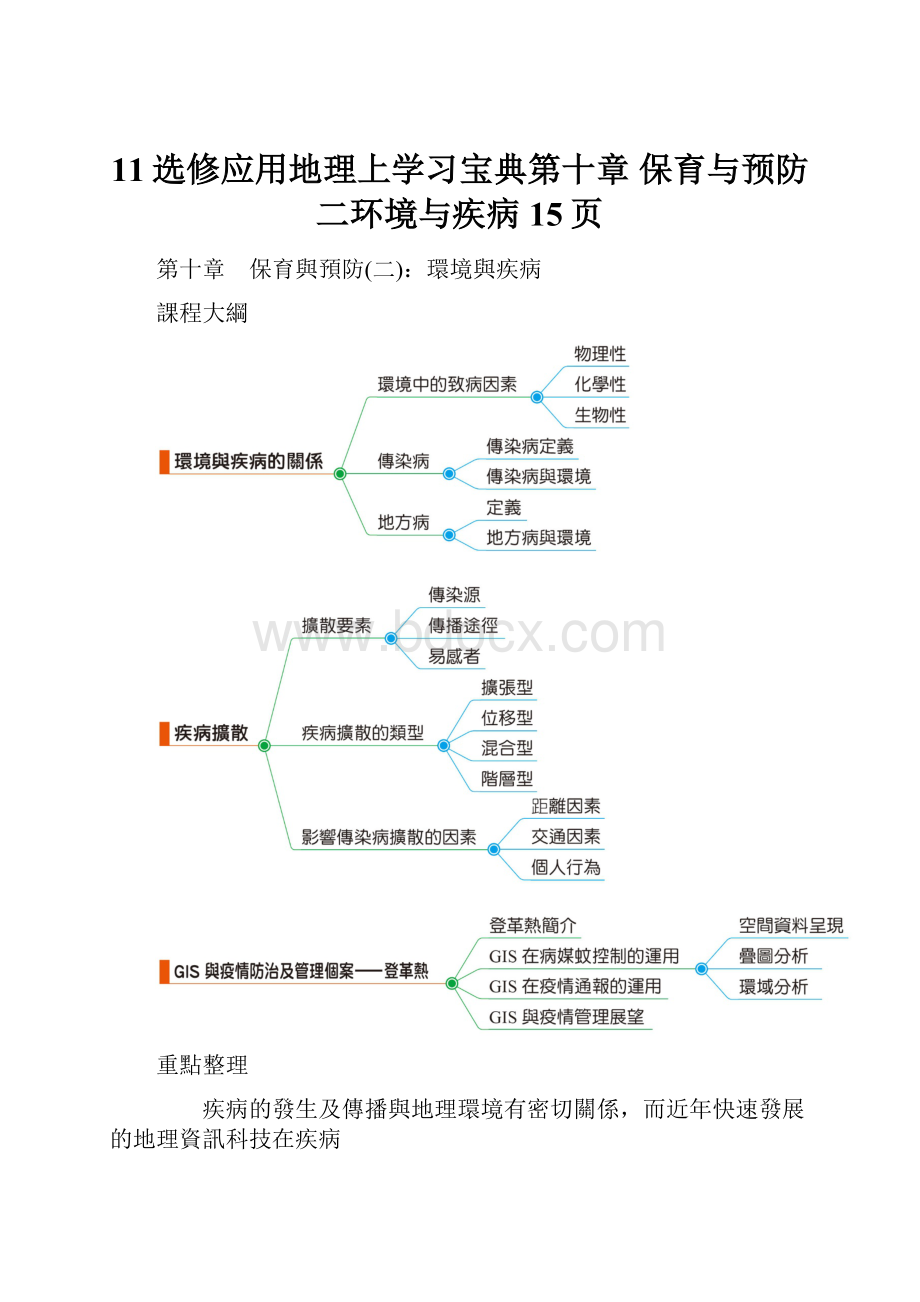

課程大綱

重點整理

疾病的發生及傳播與地理環境有密切關係,而近年快速發展的地理資訊科技在疾病

防治則扮演重要角色。

第一節 環境與疾病的關係

一 環境中的致病因素

類型

致病因素

性質與發生地區

物理性

氣溫 、氣壓、溼度、光線等物理因素可能導致某些疾病的發生

1.高海拔的地方因低壓、氧氣濃度稀薄,容易引發

高山症

2.雪地因紫外線反射強烈,對眼睛產生刺激而導致雪盲症

化學性

由於地質、土壤或人為等因素影響,使居民從環境中攝入過多或無法攝取足夠的化學元素,而出現特定的病例

臺灣部分農田遭鎘汙染,民眾因食用被鎘汙染的農作物,產生許多慢性疾病

生物性

環境中的特定生物為導致許多疾病的主因,包括病毒、細菌、寄生蟲等

1.霍亂由霍亂弧菌所造成

2.愛滋病和登革熱則是因

病毒 所引起

3.跳蚤和許多蟲類也有致病危險

二 傳染病

1.傳染病定義:

說明

定義

是由病原體引起,並且在人與人、動物與動物、或人與動物之間相互傳播,其病原體包括病毒、細菌和寄生蟲等

影響

傳染病會在人群中擴散蔓延,威脅民眾健康,而其流傳方式和影響範圍因病原體特性而有所不同

現況

(1)現代社會憑藉著良好的醫療技術,在疾病蔓延之初即可快速的防堵

(2)然而便利的交通卻又造成疫情管理的挑戰。

如:

2009年墨西哥爆發新流感(H1N1)疫情,一個月內造成境內數百人感染。

2011年,全世界有超過130萬人感染

2014年爆發在西非的伊波拉病毒,在2015年逐漸擴散至英國、美國等地

(3)全球化的便利交通成為傳染病擴散的溫床

2.傳染病與環境:

(1)傳染病的發生與流傳受到環境影響:

傳染病

說明

霍亂、

痢疾

與飲用水受汙染有關,因此經常盛行於公共設施差的地區

結核病 、感冒

病原體藉由空氣散布,容易在人多的都會區散播

瘧疾 、登革熱

藉由蚊子傳染,控制病媒蚊的滋生有助於減少疾病的蔓延

(2)近年來的全球暖化趨勢,使得許多熱帶地區的疾病向溫帶蔓延。

例如:

有研究指出,氣溫每上升1°C,蚊子的數量就會增加10倍。

以瘧疾這個由蚊蟲傳染的疾病為例,氣溫的上升使瘧疾的分布由原來的低海拔蔓延到高海拔、低緯度地區蔓延到高緯度地區。

三 地方病

1.定義:

指長期流行於特定地區,具有一定數量患者,且致病因素來自於當地環境,而非由外地所引入的一種疾病。

例如長期盛行於東南亞的登革熱,致病因素來自於當地溼熱環境所孕育的病毒與病媒蚊,為當地的地方病。

2.地方病與環境:

(1)一個地方的水文、地質和生物環境,都有可能造成特定的地方病。

例如:

早年臺灣西南沿海地區,地層中含有大量的砷且溶入地下水中,當地居民因為飲用地下水而攝取過量的砷,引發

烏腳病 。

部分內陸地區,因為環境中的碘含量較少,居民日常飲食所攝取的碘不足,容易引發

甲狀腺機能 的疾病。

恙蟲是生長在荒野的昆蟲類生物,山區民眾常因被病原蟲鑽入皮膚之下而感染恙蟲病,恙蟲病成為臺灣部分山區的地方病。

(2)地方病的致病因素來自於當地環境,也僅盛行於當地。

如果能改善當地環境或搬離當地,即能脫離致病的威脅。

補充資料 烏腳病

時間

1950年代末

地區

臺南縣北門鄉(今臺南市北門區)、學甲鎮(今臺南市學甲區)及嘉義縣布袋鎮、義竹鄉等地區

▲1950年代末期臺灣烏腳病分布範圍圖

病徵

許多民眾發生四肢產生黑色斑塊、皮膚壞死等病狀,當地民眾稱之為「烏乾蛇」

原因

公共衛生專家發現當地沿海地區因淺層地下水鹽度偏高不適合飲用,民眾取用鹽度較低的深井水含有高濃度的「砷」,民眾長期飲用地下水,砷在體內逐漸堆積以至於產生烏腳病

病因

1.砷進入人體後,造成DNA突變或基因不穩定,因而產生癌症或血管病變

2.由於末梢血管容易因阻塞而造成組織壞死,早期大多以截肢的方式避免病變的部位繼續惡化,對當地民眾的健康和家庭經濟都是一大威脅

因應措施

1.在發現烏腳病的病因後,當時政府積極建立自來水供應體系,將烏山頭水庫和德基水庫的水,引到西南沿海烏腳病盛行地區,並廣泛鋪設自來水管線,當地民眾才逐漸擺脫烏腳病的威脅

2.1990年代,宜蘭平原的地下水也被發現含有高濃度的砷,所幸有西南部地區的前車之鑑,因此並未蔓延

概念命題

1.「這個地方自盤古開天就是風頭水尾之地,連喝的深井水都帶些鹹味。

六月天熱似火燒埔,秋風一起,土地就反鹽得無法下種,是十足的鹹分田。

無田無園的人,偎著一片內海,飼魚曝鹽,撐起一家子的生計,這裡的子民都是靠天養的天公囝。

」上段文字是描述1980年代臺灣南部沿海地區的大地景觀。

請回答第

(1)~(3)題:

改選自〔97.指考、102.指考〕

((B))

(1)該地在過去許多居民罹患烏腳病。

這種風土病(地方病)與當地居民哪種生活處境有關?

(A)長期食用海產 (B)長期飲用地下水 (C)長期曝晒烈日下 (D)長期食用醃製食品。

1.

(1)該地在過去有許多居民罹患烏腳病,主要與當地居民(B)長期飲用含有「砷」的深層地下水有關。

((B))

(2)這個地區在秋冬時表土含鹽量上升,夏季則下降。

此季變現象與下列何者關係最密切?

(A)地形 (B)降水量 (C)蒸發散量 (D)土壤質地。

1.

(2)(B)該地區在秋、冬時表土含鹽量上升,夏季則下降,應與臺灣南部「夏雨冬乾」的季節性降水量變化有關。

即秋、冬季時,因乾季蒸發量遠大於降水量,所以表土含鹽量上升。

((C))(3)1950~1990年代,臺灣西南部沿海地區許多居民罹患烏腳病,此種疾病的發生與當地居民的生活環境有關。

但在下列哪項措施實行後,烏腳病的發生率即顯著降低?

(A)大量噴灑除蟲藥劑 (B)掃除易積水的容器(C)提高自來水普及率 (D)接種新型抗菌疫菌〔102.指考〕

1.(3)臺灣西南部沿海民眾因長期抽取深層地下水以獲得淡水供飲用,卻因長期飲用含有高濃度砷的深層地下水,而引發烏腳病。

因此(C)提高自來水普及率,不再飲用地下水,烏腳病發生率即隨之降低。

第二節 疾病擴散

一 擴散要素

1.

傳染源 :

是體內存有病原體,並可以將病原體排出的人或動物。

可能是症狀明顯的患者,也可能是單純的帶原者。

說明

傳染病患

(1)是主要傳染源

(2)其體內有大量的病原體,可能傳染給周圍的人群

帶

原

者

(1)沒有任何臨床症狀,也具傳染力

(2)因為沒有症狀而常成為防疫上的漏洞

(3)動物也可以是傳染源,接觸到患病的動物也有被傳染的危險

2.傳播途徑:

(1)是指病原體自傳染源排出後,傳染給另一感染者所透過的媒介和管道。

(2)各種病原在人體外可存活的環境和時間不一,傳播途徑也有多種可能的管道,如空氣、

飛沫 、接觸等。

3.易感者:

(1)是指容易受到病原體影響而發病的人。

(2)因個人體質和健康條件的差異,抵抗力較差者容易受感染,並成為傳染源。

補充資料 認識「伊波拉」

說明

疫情大爆發

1.2014年間,西非爆發伊波拉(全名為伊波拉出血熱)疫情,這是伊波拉病例於1976年首次出現以來,蔓延最廣泛、傷亡最嚴重的一次爆發

2.到2015年底的兩年間累積病例接近3萬人,死亡人數則超過1萬1千人

3.為近年來世界罕見的緊急重大傳染病事變

起源與傳播

1.此疫病是由伊波拉病毒所引起,為靈長類動物和人類共同感染的傳染病,科學研究懷疑其天然宿主是蝙蝠

2.這項傳染病乃經由接觸傳染,人們可能因為接觸到患者的血液、分泌物、器官或其他體液而感染,因此很容易藉著人傳人的方式在醫院或社區中擴散,使得病人家屬、醫護人員、葬禮儀人員都是易受感染的高風險群

3.目前沒有疫苗也沒有治療方法可用,所以傳染率和死亡率都很高

疫情衝擊

1.伊波拉病例1976年首次出現於當時的蘇丹及薩伊,並常於撒哈拉以南的非洲地區爆發,2013年12月首次出現在西非

2.由於國際間交通往來頻繁,這次疫情傳播到非洲以外地區,包括美國、印尼、英國、西班牙等國,都出現境外感染的病患將病毒攜帶回國的案例

全球關連

1.伊波拉疫情威脅流行地區的民眾健康

2.經濟損失:

世界銀行預估,假如西非伊波拉疫情持續擴大,之後兩年全球經濟損失將高達320億美元

3.世界各地所發生的疫情,都可能演變成對全人類的威脅,傳染病防治是全球性的議題

二 疾病擴散的類型

1.就病患的分布位置與範圍,可將傳染病的擴散類型分為三種基本類型,都屬於空間蔓延的形式:

疾病擴散類型

說明

示意圖

擴張型

從病源地向外擴散,疫情影響範圍由近而遠逐漸擴大,擴散源一直存在病源地,病源地持續有新的病例發生

▲擴張型擴散

位移型

(1)疫情逐漸擴張到其他地區的同時,病源地易感者逐漸減少、不再有新的病例,而周遭地區逐漸發生疫情

(2)新、舊疫區不重疊,形成疾病流行地區逐漸移轉的現象

▲位移型擴散

混合型

(1)綜合上述兩種形式,亦即疫區範圍愈來愈大,而疫區的位置也逐步移轉,新、舊疫區有部分的重疊

(2)大部分的疫情傳播主要為此種形式

▲混合型擴散

2.階層型擴散:

沿著不同層級的聚落所進行的擴散。

說明

圖示

定義

指傳染病循著

都市等級 跳躍擴散的方式,從大都市直接先擴散到其他較大的都市,並逐級擴散到其他等級的都市或地區

▲階層型擴散(以SARS為例)

原因

大都市之間因為

交通便利 ,居民往來頻繁,彼此間的距離雖較為遙遠,傳染病反而容易傳遞,形成跳躍式的擴散

案例

例如2003年的SARS疫情,從一個國家蔓延至另一個國家時,首先被感染的是

國際入口 都市,再擴散到大都會區,每個都會區再擴散到周遭的小都市

三 影響傳染病擴散的因素

1.最主要因素是

接觸密度 ,包括下列三者。

影響因素

說明

距離因素

(1)距離的鄰近性有利於彼此間的往來,因而增加接觸密度

(2)例如臺北市區的SARS疫情,很快就擴散到鄰近的中和、永和等地

交通因素

(1)兩地之間如果交通便利,即便距離遙遠也可能有很高的接觸密度

(2)以往的傳染病可能沿著鐵路、河川、公路等交通線擴散出去

(3)近代飛航運輸的進步,使得一個發生在偏遠地區的傳染病,一旦感染到國際交流頻繁的大都市,往往以階層擴散的形式迅速蔓延到全世界

個人行為

(1)個人在社會中的往來關係影響接觸密度的大小

(2)例如愛滋病(AIDS)在使用毒品的群體中傳染特別快速,因為群體成員可能共用針頭注射

2.阻隔效應:

(1)自然或人為環境上的阻隔,降低人際往來的可能,也使得疾病不容易擴散。

(2)例如臺灣的

花東 地區常常豁免於各種大型疾病的傳遞。

概念命題

2.歐洲在十四世紀爆發黑死病(鼠疫),從發生到蔓延至全歐洲,共花了3年時間。

但2003年時,中國大陸廣東爆發傳染病—SARS,傳播到香港後,過了2週就已經傳播到臺灣、美國、加拿大等地區。

請問:

((B))

(1)SARS的傳播速度遠較十四世紀歐洲黑死病發生時的傳播速度快得多,其主要與下列何項因素有關?

(A)人口密度 (B)運輸革新 (C)地形阻隔效應 (D)傳播媒介類型。

3.

(1)SARS傳播速度遠較十四世紀歐洲黑死病發生時來得快,最主要原因與藉由現今迅速的航空交通作為交通往來工具,旅時大幅縮短有關,故(B)運輸革新符合之。

((D))

(2)SARS疫情擴散時,臺灣衛生署要求民眾在公共場所一律配戴口罩,使得疫情得以快速控制。

由此可見其傳播管道應為何種方式?

(A)血液傳染 (B)垂直傳染 (C)接觸傳染 (D)飛沫傳染。

3.

(2)SARS疫情擴散時,衛生署要求民眾在公共場所一律配戴口罩,以避免吸入患者因咳嗽、打噴嚏、說話時噴出的病原,因而能快速控制疫情,可見其傳播管道應為(D)飛沫傳染。

((A))(3)2002年11月在中國大陸出現SARS病例後,不久即傳染到臺灣。

至2003年5月,全臺共有2千多個疑似病例,其分布如下圖所示。

請問臺灣疑似SARS通報病例的分布,和下列何者的關係最密切?

(A)人口密度 (B)地形起伏 (C)族群組成 (D)雨量多寡。

2.(3)由圖中可見SARS的病例數在都市地區較多,尤其是臺北市、新北市(原臺北縣),所以與A人口密度有關。

此現象的形成與SARS的傳染途徑主要為近距離「飛沫傳染」有關,故人口密度高的地區,彼此傳染機會也隨之增加。

活動試題(搭配學生活動10-1)

「後天免疫缺乏症候群」又稱愛滋病(AIDS),受感染者會受到HIV病毒的破壞,身體的免疫系統受損,無法產生抗體以對抗環境中的細菌或病毒,最終導致死亡的疾病。

愛滋病主要透過血液和體液傳染,早期的感染途徑主要是性接觸或母子垂直感染,近年來因為輸血或共用針頭而感染的比例也很高。

非洲是愛滋病爆發的源頭,目前則已經擴散到世界各地。

愛滋病是現代社會的一大威脅,從1981年美國首次確認愛滋病例以來,至今的30多年間已經有超過3,600萬人死亡,而現存的感染者約有3,900萬人。

由於病患和死亡人數非常多,所以世界衛生組織和各國衛生單位積極投入愛滋病防治工作,包括疫苗研發、治療救助、傳染管道控制等,這些努力使得全球每年新增病例和死亡人數都在下降中,然而臺灣的下降情形就不如國際趨勢明顯。

請回答下列問題:

((D))1.由下圖「2013年全球AIDS分布圖」可看出,全世界15~49歲愛滋病感染率最高的地區是在哪一洲?

(A)亞洲 (B)中南美洲 (C)歐洲 (D)非洲。

1.由圖上可知全球15~49歲每萬人愛滋病感染率最高的地區位於(D)非洲,尤其是撒哈拉沙漠以南非洲。

((C))2.上述該洲成為全世界15~49歲愛滋病感染比例最高地區的主要原因為何?

(A)天生易罹病體質 (B)自然環境惡劣 (C)快速都市化造成接觸密度高 (D)全球暖化造成致病病毒變異。

2.(C)因非洲(或撒哈拉沙漠以南非洲)二次大戰後快速都市化,各大都市、礦區、工業區聚集許多工人,這些地區人口密度高、生活環境惡劣,加以共用毒品注射針具及從事危險性行為,形成愛滋病蔓延溫床,回到故鄉,也將愛滋病傳播回去。

造成非洲成為15~49歲愛滋病感染率最高的一洲。

((C))3.愛滋病在非洲的肆虐,由下列哪些人口現象最能夠反映出來?

(甲)出生率下降(乙)平均壽命下降(丙)嬰兒死亡率上升(丁)人口扶養比上升(戊)離婚率上升 (A)(甲)(乙)(丙) (B)(甲)(丁)(戊) (C)(乙)(丙)(丁) (D)(丙)(丁)(戊)。

〔摘錄自91.指考〕

3.(甲)(戊)和愛滋病容易造成人們「死亡」無關;(乙)(丙)直接反映人民因愛滋病而使平均死亡年齡下降;而愛滋病肆虐造成非洲壯年人口死亡率增加,占總人口比例下降,導致(丁)人口扶養比上升的現象。

第三節 GIS與疫情防治及管理個案—登革熱

相關課程

第一冊第5章第二節—GIS的功能與應用

1.我國衛生福利部疾病管制署(CDC)的功能:

(1)負責傳染病的通報與監測,並適時發布疫情通報、採行防疫措施。

(2)近年來,疾病管制署逐漸採用地理資訊系統來輔助疫情的監測與管理,本文以登革熱為例說明。

2.登革熱簡介:

說明

登革熱介紹

是藉由病媒蚊傳播的流行病,盛行於

東南亞 等炎熱地區

臺灣流行概況

(1)在日治時期曾發生3次全島性大流行,後來因公共衛生改善而逐漸沉寂

(2)近年來因為與東南亞往來日漸頻繁,又發生數次流行

(3)2015年的疫情更造成30,000人的感染,對當地民眾健康和經濟活動造成重大創傷

防治工作重點

(1)監測病媒蚊及病例,並記錄各個病例發生的時間和地點

(2)病例分布資料整合到地理資訊系統後,進行空間分析,有助疫情監控及預測

一 GIS在病媒蚊控制的運用

說明

病媒蚊滋生的場所

家屋內外或附近各種盛水容器

根本防治方法

清除積水容器、杜絕病媒蚊滋生

實際工作

目前病媒蚊調查是以村里為單位,各地區衛生機關定期進行病媒蚊密度偵測工作,並利用GIS進行監測與分析

1.空間資料呈現

(1)近年來結合「全球定位系統(GPS)」的坐標定位功能,使田野調查工作可取得相關點位的坐標

(2)進而整合成GIS圖層並繪製地圖,將調查結果以空間資料呈現,如病媒蚊指數分布圖

2.疊圖分析

(1)藉由地理資訊系統整合氣溫、土地利用、人口分布以及

空屋 分布等資料,利用「疊圖分析」有助於研究人員探討病例擴散的環境因素

(2)進而提供衛生單位擬定防疫策略,採取必要的措施

3.環域分析

(1)有疫情發生時可劃定

警戒區 範圍

(2)進行病媒蚊撲滅時,以病患居住的地點為中心,劃定環域範圍,進行重點消毒工作,避免疾病擴散

補充資料 登革熱病媒蚊密度偵測

登革熱病媒蚊密度(即「登革熱病媒蚊指數」)偵測分為4種指數:

1.以下3種指數代表登革熱病媒蚊幼蟲期(含蛹)之多寡。

(1)住宅指數:

調查100戶住宅,發現有登革熱病媒蚊幼蟲滋生戶數之百分比。

(2)容器指數:

調查100個容器,發現有登革熱病媒蚊幼蟲滋生容器之百分比。

(3)布氏指數:

調查100戶住宅,發現有登革熱病媒蚊幼蟲滋生容器數。

2.成蟲指數:

每一戶住宅平均登革熱病媒蚊雌性成蟲數。

二 GIS在疫情通報的運用

1.政府單位針對主要傳染病必須建立通報體系,由不同層級的單位分層負責。

2.利用

網際網路 平臺及GIS資料蒐集、彙整與展示的功能,建置具有及時性、空間性及統整性的GIS疫情通報系統。

補充資料 疾病通報體系

通報單位

說明

民眾自我篩檢

透過衛生宣導,鼓勵民眾若發生身體不適或懷疑罹患疾病,應儘速就醫,到醫院進行篩選檢查,並循醫療衛生單位的通報系統回報

學校報告系統

各級學校於病假學生數超過平日1.5倍以上時,主動向衛生所提供學生名單及住址,當住址有聚集趨勢時,即進行疫情調查

醫療衛生單位通報

各級單位的醫院與診所醫師發現疑似病例時,儘速通報衛生局(所),轉報行政院衛生福利部疾病管制署

三 GIS與疫情管理展望

1.GIS與疫情管理:

(1)由通報管道可以取得個別病例的住址,是一種「點」分布資料。

(2)藉由GIS的功能,可進一步彙整成不同行政區層級的「

面 」量資料,並繪出疫情分布地圖。

(3)將不同時期的疫情資料套疊,可以顯示登革熱疫情的發展動態,讓疾病管制人員得以及時掌握疫情擴散的方向和趨勢,找出疾病最密集的熱點地區,集中資源來排除當地的致病原因,擬定因應策略。

2.展望:

GIS在疾病管理上的功能日漸受到重視。

(1)如

世界衛生組織 (WHO)、美國疾病管制局(CDC)的網站,都有專區利用GIS來呈現疾病防制管理應用。

(2)臺灣的疾病管制署目前已經開始引入GIS,並用來繪製疾病分布地圖。

概念命題

((C))3.為了驗證空屋分布與登革熱病例多寡的關係,可利用哪一種GIS功能做分析?

(A)環域分析 (B)視域分析 (C)疊圖分析 (D)路網分析。

3.(C)找出病例分布圖層與空屋分布圖層,套疊後即可知道兩者相關性。

((D))4.進行登革熱病媒蚊撲滅時,可用下列哪一種GIS分析功能劃定重點消毒工作的範圍?

(A)視域分析 (B)疊圖分析 (C)最佳路徑分析 (D)環域分析。

4.進行病媒蚊撲滅時,應以病患居住的地點為中心,劃定(D)環域範圍,進行重點消毒工作,避免疾病擴散。

試題演練

選擇題

((D))1.(甲)高山症(乙)雪盲(丙)烏腳病(丁)登革熱(戊)恙蟲病。

以上5種地方病中,哪兩種屬於生物性地方病?

(A)(甲)(丙) (B)(丙)(丁) (C)(乙)(戊) (D)(丁)(戊)。

1.(甲)(乙)物理性;(丙)化學性;(丁)生物性(藉由蚊子傳染病毒);(戊)生物性。

((B))2.聯合國糧食與農業組織指出,近年來,受氣候變遷、全球化、國際貿易等因素的影響,許多傳染疾病如西尼羅熱、黃熱病、登革熱、克里米亞—剛果出血熱等,傳染範圍有逐漸向外擴散的趨勢。

此趨勢最可能是下列何者?

(A)從溫帶地區向寒帶地區擴散 (B)從熱帶地區向溫帶地區擴散 (C)從溫帶地區向熱帶地區擴散 (D)從寒帶地區向溫帶地區擴散。

〔103.指考〕

2.題目中所提到的「西尼羅熱、黃熱病、登革熱、克里米亞—剛果出血熱」均為熱帶地區的傳染病,而「全球暖化」的氣候變遷現象使熱帶範圍向南北擴大,加上「全球化、國際貿易」使各國間往來更為容易,促使這些傳染病出現(B)從熱帶地區向溫帶地區擴散的現象。

((A))3.星巴克咖啡最早由美國的西雅圖發跡,然後傳播至美國各大都市,再流行到世界其他都市。

此種傳播的方式,與下列哪個事件的擴散類型最相似?

(A)SARS在國際之間的傳染 (B)撒赫爾沙漠化範圍的擴大 (C)登革熱在臺灣島內的傳染 (D)中國沙塵暴向臺灣的侵襲。

〔106.指考〕

3.(A)星巴克咖啡在美國西雅圖發跡,傳播至美國各大都市,由於「全球化現象」而「跨國」流行到世界都市與2003年的SARS疫情因「航空運輸」而由中國「跨國」蔓延到其他國家的國際入口都市、大都會區的擴散類型最相似(為階層型擴散)。

(B)撒赫爾沙漠化範圍是「向周圍地區」擴大。

(C)登革熱在臺灣「島內」傳染並未「跨國擴散」。

(D)中國沙塵暴向臺灣的侵襲為「全面性擴散」,非階層型擴散類型。

((C))4.十四世紀發生於歐洲的黑死病,是藉由老鼠傳染的一種疾病,在短短幾年之中席捲歐洲,造成2千多萬人死亡。

下圖為十四世紀黑死病蔓延分布圖。

請問其應屬於何種疾病的空間擴散型式?

(A)擴張型(B)位移型 (C)混合型 (D)階層型。

4.由「十四世紀黑死病的蔓延分布圖」可看出其具備「疫區範圍愈來愈大(擴張型),疫區位置也逐步移轉(位移型)」兩種特性,故為(C)混合型。

((C))5.下圖是假設在不考慮防疫措施的介入之下,某傳染疾病的病例人數曲線圖,該傳染疾病最可能為下列何者?

(A)AIDS (B)瘧疾 (C)登革熱 (D)流行性感冒。

〔106.指考〕

5.由此曲線圖可看出當地病媒蚊數量高峰出現在此傳染疾病本土病例人數高峰之後,所以「不可能」是因病媒蚊引起的(B)瘧疾與(C)登革熱。

(A)AIDS的病例數量發展在沒有防疫措施的介入下,不會出現隨時間由少→多→少的鐘型式發展。

(D)由曲線圖看出,當地的本土病例人數在鄰近地區達到高峰後,也逐漸增多,所以最可能是因為「近距離接觸而傳染」的「流行性感冒」。

((C))6.發生在撒哈拉沙漠以南的伊波拉病毒,並沒有傳播到沙漠以北地區,此與哪一因素關係最大?

(A)沙漠以北的國家生活水準較高 (B)沙漠以北地區的環境不利細菌滋生 (C)受到沙漠阻隔,阻擋傳染 (D)氣候類型的差異。

6.(C)撒哈拉沙漠面積廣大,具有阻隔作用。