第二单元自测题.docx

《第二单元自测题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第二单元自测题.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

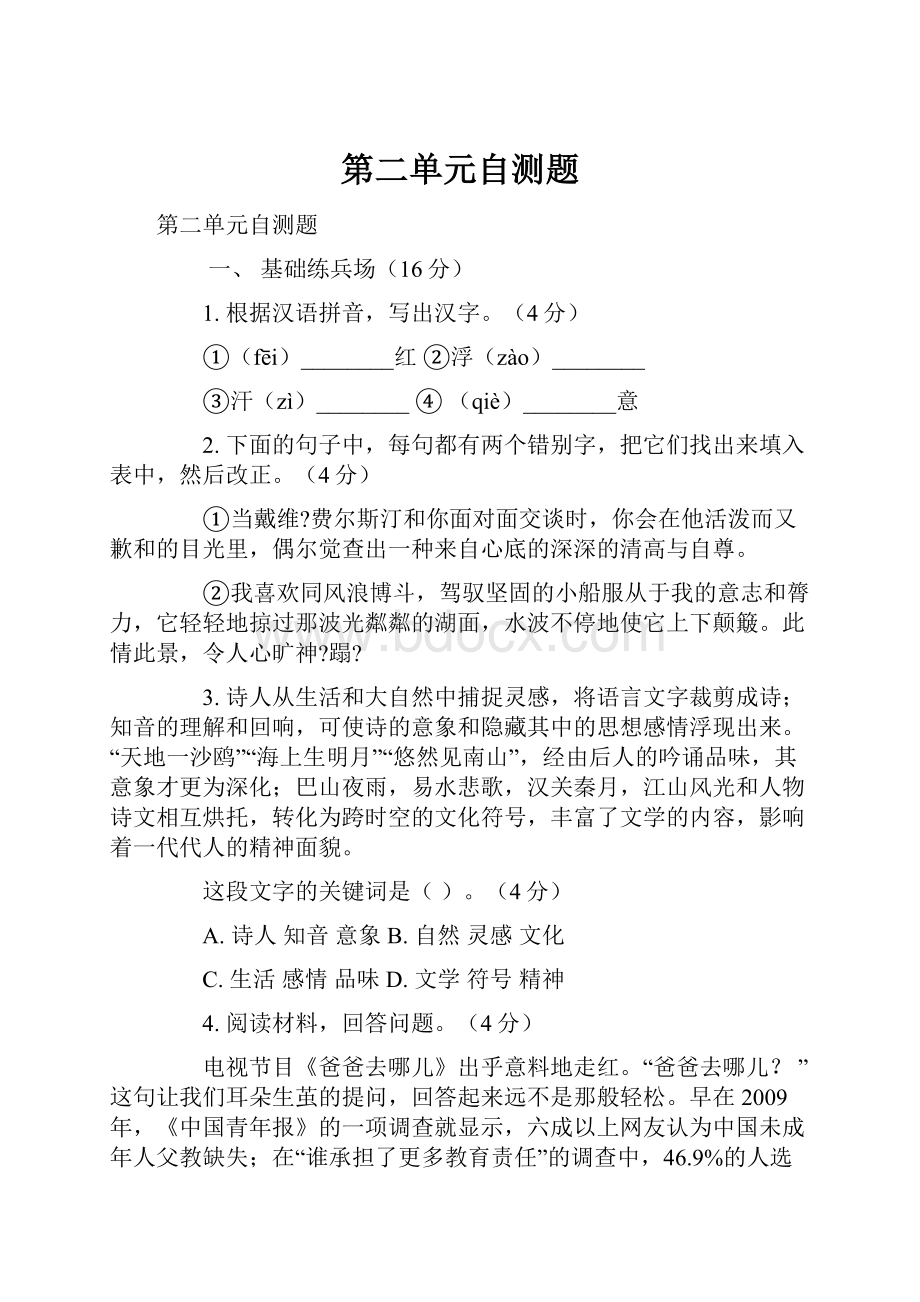

第二单元自测题

第二单元自测题

一、基础练兵场(16分)

1.根据汉语拼音,写出汉字。

(4分)

①(fēi)________红②浮(zào)________

③汗(zì)________④(qiè)________意

2.下面的句子中,每句都有两个错别字,把它们找出来填入表中,然后改正。

(4分)

①当戴维?

费尔斯汀和你面对面交谈时,你会在他活泼而又歉和的目光里,偶尔觉查出一种来自心底的深深的清高与自尊。

②我喜欢同风浪博斗,驾驭坚固的小船服从于我的意志和膂力,它轻轻地掠过那波光粼粼的湖面,水波不停地使它上下颠簸。

此情此景,令人心旷神?

蹋?

3.诗人从生活和大自然中捕捉灵感,将语言文字裁剪成诗;知音的理解和回响,可使诗的意象和隐藏其中的思想感情浮现出来。

“天地一沙鸥”“海上生明月”“悠然见南山”,经由后人的吟诵品味,其意象才更为深化;巴山夜雨,易水悲歌,汉关秦月,江山风光和人物诗文相互烘托,转化为跨时空的文化符号,丰富了文学的内容,影响着一代代人的精神面貌。

这段文字的关键词是()。

(4分)

A.诗人知音意象B.自然灵感文化

C.生活感情品味D.文学符号精神

4.阅读材料,回答问题。

(4分)

电视节目《爸爸去哪儿》出乎意料地走红。

“爸爸去哪儿?

”这句让我们耳朵生茧的提问,回答起来远不是那般轻松。

早在2009年,《中国青年报》的一项调查就显示,六成以上网友认为中国未成年人父教缺失;在“谁承担了更多教育责任”的调查中,46.9%的人选择了“母亲”,仅有13.0%的人选择“父亲”。

《爸爸去哪儿》无疑触动了社会的心弦,折射出父教缺失的现实。

《爸爸去哪儿》的走红,实际上也是向所有的父亲乃至社会发出追问:

孩子的成长过程中,父亲到底应该给他们什么?

请你依据自己的生活积累和个人感受作答。

_______________________________________________________________________

二、阅读精品屋(44分)

(一)阅读《二翁登泰山》,回答5~7题。

(12分)

昔有二翁,同邑①而居。

甲翁之妻子去乡,惟叟一人而已。

一日,叟携酒至乙翁第,二人对酌,不亦乐乎!

乙翁曰:

“向吾远游冀、雍②,然未尝登泰山,君有意同行乎?

”甲翁曰:

“是山余亦未登,然老矣,恐力不胜。

”乙翁曰:

“差矣,汝之言!

曩者愚公年且③九十而移山,今吾辈方逾六旬,何老之有!

”甲翁曰:

“甚善。

”翌日,二翁偕往,越钱塘,绝长江,而至泰阴④。

夜宿,凌晨上山。

乙翁欲扶之,甲翁曰:

“吾力尚可,无需相扶。

”自日出至薄暮,已至半山矣。

【注释】①邑:

里。

②冀、雍:

古代两个州名,在今山西、陕西、甘肃一带。

③且:

将近。

④阴:

古代山北水南称为“阴”。

5.解释下列句中加点词的意思。

(4分)

(1)甲翁之妻子去乡()

(2)恐力不胜()

(3)曩者愚公年且九十而移山()(4)何老之有()

6.翻译下面的句子。

(4分)

(1)向吾远游冀、雍,然未尝登泰山,君有意同行乎?

_______________________________________________________________________

(2)翌日,二翁偕往,越钱塘,绝长江,而至泰阴。

_______________________________________________________________________

7.泰山为五岳之首,气势雄伟磅礴,有“天下第一山”之称。

杜甫曾有“会当凌绝顶,一览众山小”的评价。

二翁六十多岁登泰山,请你评价一下他们的行为。

(4分)

_______________________________________________________________________

(二)阅读《藤野先生》选段,回答8~11题。

(15分)

过了一星期,大约是星期六,他使助手来叫我了。

到得研究室,见他坐在人骨和许多单独的头骨中间,――他其时正在研究着头骨,后来有一篇论文在本校的杂志上发表出来。

“我的讲义,你能抄下来么?

”他问。

“可以抄一点。

”

“拿来我看!

”

我交出所抄的讲义去,他收下了,第二三天便还我,并且说,此后每一星期要送给他看一回。

我拿下来打开看时,很吃了一惊,同时也感到一种不安和感激。

原来我的讲义已经从头到末,都用红笔添改过了,不但增加了许多脱漏的地方,连文法的错误,也都一一订正。

这样一直继续到教完了他所担任的功课:

骨学、血管学、神经学。

可惜我那时太不用功,有时也很任性。

还记得有一回藤野先生将我叫到他的研究室里去,翻出我那讲义上的一个图来,是下臂的血管,指着,向我和蔼的说道:

――

“你看,你将这条血管移了一点位置了。

――自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术,实物是那么样的,我们没法改换它。

现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画。

”

但是我还不服气,口头答应着,心里却想道:

――

“图还是我画的不错;至于实在的情形,我心里自然记得的。

”

学年试验完毕之后,我便到东京玩了一夏天,秋初再回学校,成绩早已发表了,同学一百余人之中,我在中间,不过是没有落第。

这回藤野先生所担任的功课,是解剖实习和局部解剖学。

8.请简要概括选文的主要内容。

(3分) _______________________________________________________________________

9.字词的锤炼,会使文字简练精美、含蓄隽永,收到言有尽而意无穷的效果。

“图还是我画的不错;至于实在的情形,我心里自然记得的。

”请你联系上下文,说说“自然”一词的作用。

(3分)

_______________________________________________________________________

10.“我拿下来打开看时,很吃了一惊,同时也感到一种不安和感激。

”“我”“不安”和“感激”的原因分别是什么?

(4分)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

11.《朝花夕拾》是鲁迅的回忆性散文集,他在厦门创作了优美而纯净的《藤野先生》,林语堂却称,鲁迅在厦门的这一段时间是他的“隐晦”时期。

请结合链接材料,分析一下鲁迅完成《朝花夕拾》前后的经历和心境。

(5分)

【材料链接】记得还是去年躲在厦门岛上的时候,因为太讨人厌了,终于得到“敬鬼神而远之”式的待遇,被供在图书馆楼上的一间屋子里。

白天还有馆员,钉书匠,阅书的学生,夜九时后,一切星散,一所很大的洋楼里,除我以外,没有别人。

我沉静下去了。

寂静浓到如酒,令人微醺。

望后窗外骨立的乱山中许多白点,是丛冢;一粒深黄色火,是南普陀寺的琉璃灯。

前面则海天微茫,黑絮一般的夜色简直似乎要扑到心坎里。

我靠了石栏远眺,听得自己的心音,四远还仿佛有无量悲哀,苦恼,零落,死灭,都杂入这寂静中,使它变成药酒,加色,加味,加香。

(选自鲁迅《三闲集?

怎么写》)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(三)阅读《清粥》,回答12~16题。

(17分)

清粥

月满天心

潘向黎写过一篇小说《清水白菜》,小说中的女主人公是个极爱米饭的恬淡女子,她煮出来的米饭,清香四溢,颗颗饱满,光看文字,就让人口齿噙香。

白米是如此神奇的食物,既可蒸出筋道饱满的米饭,也能煮成糯软甘甜的清粥。

清粥是最家常的饭食,自然也不需要高贵的香米,普通的新鲜白米即可,洗过,泡过。

傍晚,几朵夕阳的余晖打在灶台上,开始煮一锅清粥,只米和水,还有一颗悠闲的心,简单明了。

煮粥过程很悠长,却并不枯燥。

眼见着米和水,陷入纠缠,米会一下子感知到水的温暖,开始会觉得有点不适应,躲躲闪闪的。

随着水一点点沸腾翻滚,不停示好,米粒终于欢快起来,在水一波一浪的推动下,咕嘟咕嘟地跳着舞,随着热气徐徐上升,开出乳白的花朵。

厨房里就会弥漫起淡淡的甜香,热乎乎的。

这是米在慢慢地释放着自己,也是水在慢慢地融入米的世界。

这时候,就要把火关到最小,小到可以让锅里保持着咕嘟的状态,又不会让刚氤氲出来的热气散掉。

之后,米和水的生命进入另一状态,行动开始迟缓,安静,当米与水之间没有一丝的缝隙,稠且润泽,咕嘟声均匀如尘世的喧嚣,香气便徐徐地氤氲,是人间烟火的香气,也是幸福的香气。

粥快熬好的时候,锅里的米,早就变得懒懒的,躺在水的怀抱,惬意舒心的样子。

而水,早就化成袅袅蒸气,缭绕四散,也有调皮的,钻到米的身体里躲起来了。

锅还是那只锅,可是,锅里的水和米,却是水中有米,米中也有水,再也分不开了,如生命和经历,总会有抗争和激烈,慢慢便进入一种状态――互相依存,又并不干扰。

我是极爱喝粥的人,白瓷碗,小咸菜,或者一只腌出油的鸭蛋,是清粥的绝配。

喝一口,黏稠润泽,牙还没有感知到,就滑到了身体里,唇齿留香。

紧接着,是身体里的温暖与熨帖,心,一下子就松弛下来,世事都远了,只愿此刻,专心感知粥的美味,体味生活的眷顾,感知安静的,有粥可食的人生。

南宋著名诗人陆游曾作《粥食》诗一首:

“世人个个学长年,不悟长年在目前。

我得宛丘平易法,只将食粥致神仙。

”

被鸡鸭鱼肉和各种添加剂刺激的味蕾回归敏感,清香满口,余味不绝,清粥带给世人的福泽,是人如神仙。

宋代苏东坡有书帖曰:

“夜饥甚,吴子野劝食白粥,云能推陈致新,利膈益胃。

粥既快美,粥后一觉,妙不可言。

”

清粥的好处不仅仅是简单、养生、清香。

汉代医圣张仲景《伤寒论》述:

“桂枝汤,服已须臾,啜热稀粥一升余。

”

清粥一碗,可养身心,可助药力。

青春飞扬的年纪,处处都是好风景,很难将自己关在厨房里为自己、为家人煮一锅真正的清粥,便常常用稀饭代替,哄骗的,终究是自己的身体和心。

不知从何时起,开始有心思慢慢熬一锅清粥,好像没有着急要做的事,吃了亏,煮粥的过程便慢慢平复了心境。

躲在厨房里,少了一些灯红酒绿,却多了许多闲适,心和味蕾都更敏感,对幸福也有了更清醒的感知。

房子车子票子,盈余就好,不求太多。

身体的熨帖和糯滑的口感,成了第一需求。

我认识一个每日为自己静静煮粥的女人,连续遭遇背叛、离婚,财产被前夫转移,接着工作出了纰漏,失业。

我不放心去看她的时候,夕阳跳动在西窗下,她敛目低眉,专注于面前的一锅粥,那么虔诚和安静,如佛。

见我来,她微笑招呼:

“来,我煮了清粥,我们一起吃。

” 清粥为伴,滋润身心,给予生命营养,便不惧流年。

愿为自己慢慢煮一锅白米清粥的人,也在生活的大命题中将自己慢慢地熬煮着,不激烈,不偏执,不放弃,一点点让灵魂散发出香气。

(选自2014年第8期《文苑?

经典美文》,本刊有改动)

12.文章在介绍煮粥的过程时,用了很多叠词,如“徐徐”“淡淡”“慢慢”,有什么作用?

(3分)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

13.画线句“傍晚,几朵夕阳的余晖打在灶台上”是什么描写?

在文中有什么作用?

(3分)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

14.文末的“不激烈,不偏执,不放弃”,三个词的顺序能不能调换?

为什么?

(3分)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

15.谈谈你对文章标题“清粥”的理解。

(4分)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

16.有人说“生活简单就是享受”,请你谈一谈对此的理解。

(4分)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

三、文笔展示台(40分)

17.言为心声,日记记录我们生活的点滴,陪伴着我们成长。

那些一起走过的历程、朝夕相伴的相处,那些青春岁月里的泪与笑,都在日记的见证下成为永恒的墨香。

请以“致日记”为题,写一篇作文,不少于600字,力求写出真情实感。