版粤教版小学科学五年级下册第四单元《地球运动与宇宙》全单元教案教学设计精编版7课全.docx

《版粤教版小学科学五年级下册第四单元《地球运动与宇宙》全单元教案教学设计精编版7课全.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《版粤教版小学科学五年级下册第四单元《地球运动与宇宙》全单元教案教学设计精编版7课全.docx(33页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

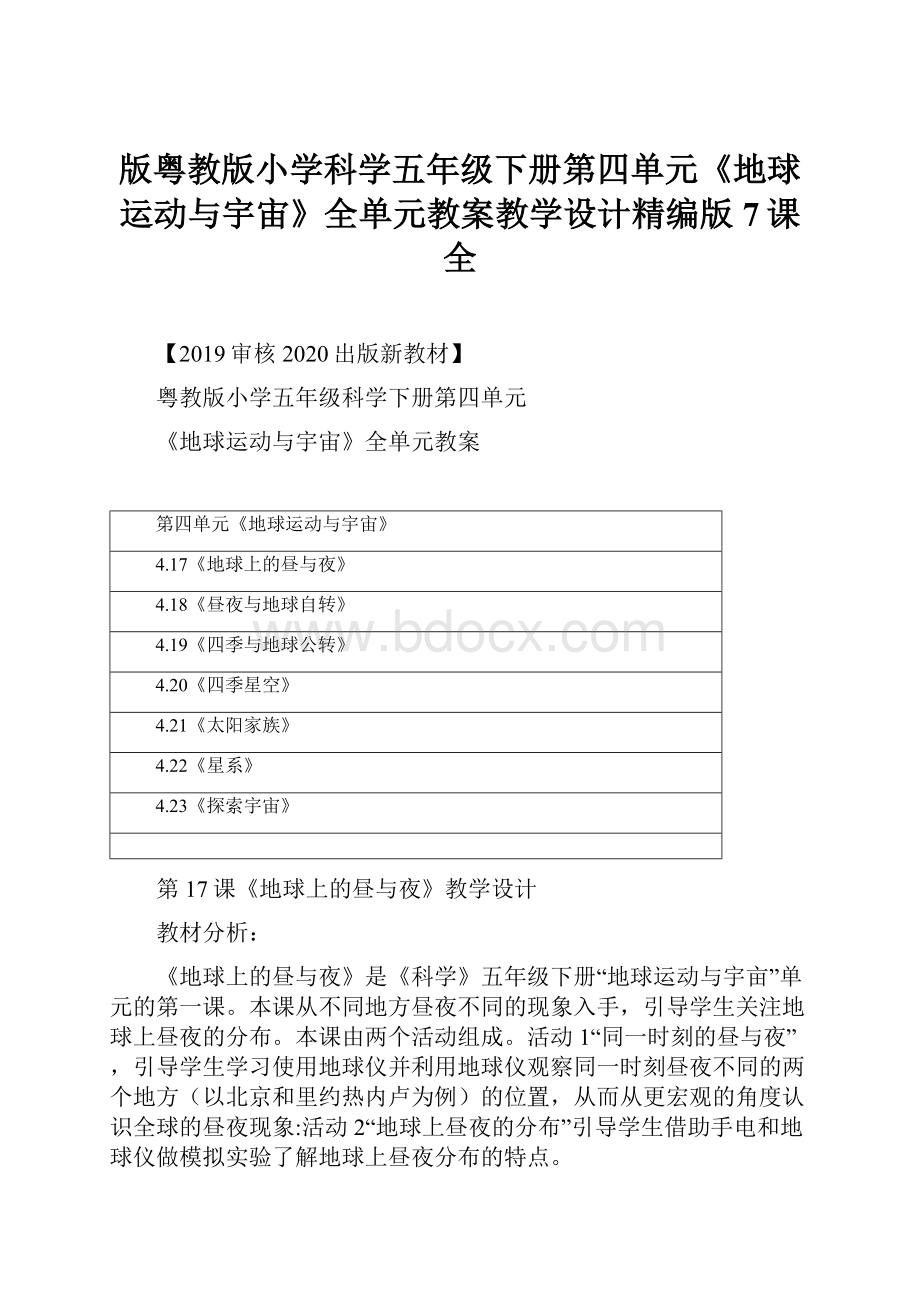

版粤教版小学科学五年级下册第四单元《地球运动与宇宙》全单元教案教学设计精编版7课全

【2019审核2020出版新教材】

粤教版小学五年级科学下册第四单元

《地球运动与宇宙》全单元教案

第四单元《地球运动与宇宙》

4.17《地球上的昼与夜》

4.18《昼夜与地球自转》

4.19《四季与地球公转》

4.20《四季星空》

4.21《太阳家族》

4.22《星系》

4.23《探索宇宙》

第17课《地球上的昼与夜》教学设计

教材分析:

《地球上的昼与夜》是《科学》五年级下册“地球运动与宇亩”单元的第一课。

本课从不同地方昼夜不同的现象入手,引导学生关注地球上昼夜的分布。

本课由两个活动组成。

活动1“同一时刻的昼与夜”,引导学生学习使用地球仪并利用地球仪观察同一时刻昼夜不同的两个地方(以北京和里约热内卢为例)的位置,从而从更宏观的角度认识全球的昼夜现象:

活动2“地球上昼夜的分布”引导学生借助手电和地球仪做模拟实验了解地球上昼夜分布的特点。

教学目标:

科学概念目标:

1.知道地球上不同地区的昼夜状态不同;

2.知道地球上昼夜现象与地球形状,阳光照射角度等因素有关。

科学探究目标:

1.通过比较不同地区同一时间的昼夜现象,提高观察分析能力;

2.通过模拟实验,探究昼夜现象的原因。

科学态度目标:

通过昼夜现象的探究,培养学生探究地球科学的乐趣。

科学、技术、社会与环境目标:

通过学习了解我国的先机航天技术,增加学生国家荣誉感和自豪感和培养学生爱国主义精神。

教学重点:

知道地球上昼夜现象产生的原因和分布的特点。

教学难点:

通过模拟实验,探究产生昼夜现象的原因。

课前准备:

PPT课件、地球仪(大小)、手电筒、反光纸。

课时安排:

1课时

教学过程:

一、问题导入

出示情景图,琪琪和波波在观音电视直插,发现中国是白天,但国外的賽场却是晚上(灯火通明),引出疑问:

问题1:

他们在干什么?

(他们在观音一场电视直播。

)

问题2:

在中面地区还是白天的时候,国外是什么时间?

(国外是晚上,因为赛场上灯火通明。

)

问题3:

为什么我们这里是白天,而他们那里是夜晚呢?

白天与黑夜是生活中很常见的现象。

有的同学在电视上或书本上有了馔过不同地区存在时差,但并不知道形成时差的原因,这节课我们一起来探讨一下“地球上的昼与夜”(板书:

地球上的昼与夜)

二、活动1:

同一时刻的昼与夜

白天和黑夜是自然现象,同一时刻地球上不同地区的昼夜情况可能不一样。

例如,北京是白天的时候,巴西的里约热内卢确是黑夜。

学生分组讨论,为什么会出现这种情况?

你有什么发现?

哪一种观点是正确的?

我们怎样才能知道哪一种观点是正确的?

学生交流汇报,提出猜想。

认识地球仪。

(出示地球仪)

通过视频认识地球仪。

认识南半球和北半球,(出示图片)

认识东半球和西半球。

(出示图片)

在地球仪上寻找北京和里约热内卢的位置。

说说你有什么发现?

我发现北京和里约热内卢在东西方向上和南北,方向上都是相对的城市。

思考:

看看地球仪上,正有哪些地方和北京昼夜相反?

在活动手册上做好记录。

三、活动2:

地球上昼夜分布

讲述:

地球是一个既不发光又不透明的球体,阳光只能照亮半个地球,被阳光照亮的一半是白昼,没有被阳光照亮的一半是黑夜

媒体:

出示“嫦娥三号”月球探測器拍摄的地球照片。

活动:

做模拟实验,用手电筒照射地球仪上北京的位置,看看里约热内卢是不是没有被照亮

任务:

在地球仪上找一找还有哪些地方和北京的昼夜情况可能不同,记录在《科学学生活动手册》上,然后用手电筒照亮地球仪进行验证

活动:

学生分组活动,并记录发现

交流:

学生交流自己的发现。

有些地方在西半球,有些地方在南半球。

用手电照亮北京时,这些地方都可能是“黑夜”。

问题:

由于地球仪只有一半能被照亮,所以西半球的地点和南半球的地点,都有可能和北京的“昼夜”不同。

但真实地球上的昼与夜是南北分布还是东西分布。

交流:

可能是东西分布的

任务:

悉尼在南半球,紐约在西半球。

当北京是白天,悉尼也是白天,而纽约却是夜晚。

先找出三地在地球仪上的位置,再用手电筒从适当的角度照亮地球仪的一半,模拟出三地的昼夜情况。

观察此时地球仪上“昼夜”分布的特点。

在《科学学生活动手册》上画出地球的昼夜分布,黑夜的部分用斜线画阴影表示。

四、拓展提高

新中国成立以来,我国的航天事业发展很快,到目前为止,我们的航天技术在世界上也是名列前茅的。

1.东方红一号——中国第一颗人造卫星

1970年中国第一颗人造卫星“东方红1号”成功升空!

成为了中国航天发展史上第二个里程碑。

2.2003年10月15日,中国神舟五号载人飞船升空,表明中国掌握载人航天技术,成为中国航天事业发展史上的第三个里程碑。

3.2017年4月20日,我国第一艘天舟一号货运飞船升空,重量12.91吨,甚至远远超过了天宫二号空间实验室(8.6吨)。

这是中国目前最大的航天器,也是世界上目前现役的最大最强的货运飞船。

4.长征五号火箭被网友昵称为"胖五",受尽万千宠爱。

可就在2017年7月2日的第二次发射中,我们的"胖五"在第二级火箭工作期间发生异常,导致折戟半空。

魂归太平洋,与它一同坠毁的,还有"好闺蜜"——通信容量高达70Gbit/s的实践十八号卫星。

而这次事件之后,中国航天开始了全面的质量管理检验和"归零"复查,进入了短暂的"低潮期"。

但随着两个月后长二丙火箭成功发射我国遥感-30系列卫星,中国航天再次进入正常轨道。

5.2017年11月5日,北斗三号第一、二颗组网卫星发射成功,开启了北斗卫星导航系统全球组网的新时代。

与北斗二号的区域导航不同,北斗三号可是面向全球的导航系统。

五、课堂小结

本节课我们收获了很多有趣的知识,让我们一起来总结一下吧:

1、白天和黑夜是自然现象,同一时刻地球上不同地区的昼夜情况可能不一样。

2、地球是一个既不发光又不透明的球体.阳光只能照亮半个地球,被阳光照亮的一半是白昼,没有被阳光照亮的一半是黑夜。

第18课《昼夜与地球自转》教学设计

教材分析:

《昼夜与地球自转》是《科学》五年级下册“地球运动与宇宙”单元的第二课,本课从观星时看到星星向下移动的现象引出“是天空在旋转,还是地球在自转”的问题。

本课由两个活动组成。

活动1“自转与昼夜交替”,引导学生通过模拟实验发现只有地轴与阳光基本垂直(印地球“竖着”转)时,才会出现日月星辰东升西落、昼夜交替的现象:

活动2“为什么东方先迎来黎明”,引导学生通过探究上海与乌鲁木齐两地日出时间先后的问题,发现地球自西向东自转

教学目标:

科学概念目标:

1.知道地球自转是昼夜交替现象产生的原因;

2.知道地球自转的方式和不同。

科学探究目标:

1.能提出几种地球自转可能方式的假设;

2.能对地球自转可能的几种方式和方向进行验证。

科学态度目标:

知道我国的地域辽阔,很早就有许多先进的科学发现,培养学生爱国主义精神。

科学、技术、社会与环境目标:

通过学习,使学生认识人类对自然的了解在不断进步。

教学重点:

知道地球自转产生昼夜交替现象。

教学难点:

通过探究发现地球自转的方式、方向。

课前准备:

PPT课件、地球仪、手电筒、《科学活动册》。

课时安排:

1课时

教学过程:

一、情境导入

出示情景图,彬彬和琪琪在进行天文观测活动,

引出疑问

问题1:

他们在干什么?

(他们在用望远镜观察星空。

)

问题2:

天空中的呈星是怎样变化的?

(星星都在慢慢的向下移动)

问题3:

为什么呈呈都在慢慢的向下移动呢?

是天空在旋转吗?

昼夜交很常见的现象,那么这个现象到底与地球旋转有着怎样的关系,这节课我们一起来探讨一下“昼夜与地球自转”(板书:

昼夜与地球自转)

二、活动1:

自转与昼夜交替

我们看到日月星辰东升西落,昼夜交替。

这些天体看上去好像都在围绕着地球旋转,但事实上这是由地球自转造成的。

在科技不是很发达的古代,关于昼夜交替的天文现象有很多种说法,我们一起来了解一下古代人们是怎样看待昼夜交替现象的。

1、地球不动,太阳围着地球转。

2、太阳不动,地球围着太阳转。

3、地球自转。

4、地球围着太阳转,同时地球自转。

地球公转就是地球按一定轨道围绕太阳转动,方向是至西向东转。

地球绕自转轴自西向东的转动,就是自转。

分组讨论:

哪一种观点是正确的?

我们怎样才能知道哪一种观点是正确的?

学生交流汇报,提出猜想。

教师归纳小结:

地球“竖着”自转时,才能产生昼夜交替现象。

三、活动2:

为什么东方先迎来黎明

问题:

我们己经了解到地球的自转方式,但地球是向哪个方向自转的呢?

若地球沿着不同的方向自转,可能会出现什么现象?

我们可以怎样证明地球的自转方向?

学生分组讨论,汇报交流结果。

提炼观点:

地球可能是自西向东,也可能是自东向南自转。

分小组进行实验,验证猜想。

1、地球不动,太2、太阳不动,地3、地球自转4、地球围着太阳转,

阳围着地球转。

球围着太阳转。

同时地球自转。

5、太阳自转,地6、太阳、地球都公转,7、太阳自转,地

球自转。

地球自转。

球公转。

继续在地球仪上找出伤害、合肥、武汉、重庆、拉萨、乌鲁木齐六个城市的位置,贴上标签,用手电筒照射地球仪,先将中国转到夜半球,分别向不同方向转动地球仪,记录这些城市被照亮的顺序。

交流:

说一说你有什么发现?

小结:

通过不同城市迎来黎明的顺序,发现地球是自西向东自转的。

四、拓展延伸:

昼夜交替的意义

1.太阳日制约着人类的起居作息,也制约着一些生物的生物钟。

太阳日被人类用来作为基本的时间单位。

2.太阳日时间不长,使整个地球表面增热和冷却不致过分剧烈,从而保证地球上生命有机体的生存和发展。

五、扩展延伸

对于一个自然现象人们可能会有很多解释,但要找到符合真实情况的解释我们需要更多的信息和证据,当我们获得的证据越多,我们就越可能对我们看到的现象做出更合理的解释,我们也就越接近真理。

请同学们在课后查阅相关资料,收集有关地球运动的新证据,看看科学家是怎样研究得出结论的,并把查到的资料带来和大家一起分享。

下节课我们一起来了解四季的交替与地球自转是否有关系。

第19课《四季与地球公转》教学设计

教材分析:

《四季与地球公转》是《科学》五年级下册“地球运动与宇亩”单元的第三课。

本课从“夏天热是不是太阳高地球更近”这个问题出发,引导学生探究四季形成与什么有关,本课由两个活动组成。

活动1“夏天热是因为地球高太阳更近吗”引导学生通过模拟实验,发现太阳离地球的远近对地球的冷暖很难有较大的影响:

活动2“四季形成与什么有关”,引导学生利用黑纸盒和温度计做模拟实验探究四季的冷暖与阳光照射角度是否有关。

需要注意的是,四季成因是一个比较难理解的概念。

在2017年版的《义务教育科学课程标准》中,已经不再要求学生通过实验探究四季的成因教材也因此降低了活动难度,把目标设定为了解四季成因与地球公转有关

教学目标:

科学概念目标:

1.知道地球绕太阳公转;

2.了解地球、太阳和地球公转轨道的大小比例;

3.知道四季的形成和哪些因素有关。

科学探究目标:

1.能和小组同学合作做模拟实验;

2.绝对实验现象进行归纳,得出结论。

科学态度目标:

能用科学的态度看待四季成因。

科学、技术、社会与环境目标:

体会地球公转轨道的巨大,初步领悟宇宙之大。

教学重点:

理解四季成因与地球公转有关。

教学难点:

知道阳光在地球表面的直射点在南北方向上有规律地移动。

课前准备:

PPT课件、卷尺、篮球、橡皮泥、牙签、气温计、黑纸盒、计时器。

课时安排:

1课时

教学过程:

一、情境导入

出示情景图,波波和彬彬觉得夏天很热,引出疑问

问题1:

同学们,夏天给你什么感觉?

(夏天气温高,特别炎热

问题2:

是不是夏天时太阳离地球更近呢?

(不是。

)

问题3:

你知道是什么原因使得夏天这么炎热吗?

到夏天,天气就开始炎热起来,那么夏天为什么会这么炎热,是因为与太阳太近了吗?

这节课我们起来探讨一下“四季与地球公转”(板书:

四季与地球公转)

二、活动1:

夏天热是因为地球离太阳更近吗

从北极上空看,地球沿着近似圆形的轨道按逆时针方向绕太阳公转,转一圈要花约1年的时间。

每年7月初,地球运行到公转轨道上距离太阳最远的一端,这个位置叫远日点。

而1月初,地球则到达距离太阳最近的一端,这个位置叫近日点。

将太阳、地球及地球公转轨道的数据按一定比例缩小,再找大小合适的物体到操场上做模拟实验。

体会太阳和地球之间大小的关系,记忆地球在远日点和近日点时与太阳距离的差别。

思考地球距离太阳的远近是不是造成冬冷夏热的原因。

交流:

学生提出自己的观点(可能还是有影响的)任务:

体验地球公转轨道的特点。

用篮球(直径24厘米)代表太阳,橡皮泥(直径2毫米)代表地球。

借助卷尺以操场中心为团心面一个半径2655米的大圆,一名同学举着篮球站在中心,其他同学站在大圆上。

如果要模拟近日点,就向前迈一步:

如果要模拟远日点,就向后迈一步

三、活动2:

四季形成与什么有关?

1.播放世界各地不同国家四季的图片或视频资料

教师提问:

根据地球上大部分地区四季变化明显这一现象,你知道是什么原因导致地球出现四季现象的吗?

2.学生通过欣赏四季图片,交流在不同季节的感受,并提出猜想:

四季是由于地球公转形成的。

很多学生虽然知道是由于地球公转引起的,并知道公转轨道是椭圆形,但是他们认为是地球在公转时距离太阳的远近形成的

3.教师出示资料(课件展示):

地球围绕太阳转动的轨道是椭圆形的,有近日点和远日点之分。

地球轨道的近日点出现在1月初,远日点出现在7月初。

教师:

我们知道1月份是寒的冬季,7月却是炎热的夏季。

看来,地球上四季的形成与地球公转时距离太阳的远近是无关的啊。

要真正了解四季的成因,还应该从研究地球的运动开始。

地球以赤道为界可分为南北两个半球,当北半球是夏天时,南半球却是冬天。

由于地球是球体,相同的阳光照射到不同地区时,与地面所成的角度可能不同。

阳光直射与斜射时,地面接收到的热量一样吗?

尝试用黑纸盒、温度计等做模拟实验,观察阳光以不同角度照射到黑纸盒时,温度计读数的变化。

任务:

在两个黑纸盒上各直立一根小棒,里面分别放入气温计。

一个纸盒平放在地面上(小棒有一段影子,阳光斜射盒面)调整另一个纸盒的角度,使小棒的影子短到几乎没有(阳光直射盒面).每隔2分钟(根据实际情况进行调整)记录一次数据观察阳光照射角度不同时,纸盒吸收的热量有没有差异。

需要留意温度计的液柱升高情况,当接近最高刻度时,要立刻停止实验

活动:

到操场开展上述两项探究活动。

交流:

活动1中,地球在近日点和在远日点时高太阳距高的异和地球公转轨道相比并不眀显,说明近日点和远日点对地球温度的影响并不大。

小结:

太阳直射点附近得到的阳光照射较多所以温度较高,这个地区也就形成了炎热的夏季。

反之就形成了冬季。

四、拓展延伸

引申讨论:

如果地轴不倾斜,太阳直射地球的位置会变化吗?

地球上还会有四季变化吗?

思考:

我们生活在北半球,如果我们要去南极看企鹅,几月份去比较合适?

第20课《四季星空》教学设计

教材分析:

《四季星空》是《科学》五年级下册“地球运动与宇宙”单元的第四课。

本课从两个主题人物和家长在观星的情境导入,引入如何辨认星座的活动。

本课由两个活动组成。

活动1“四季星座”,让学生认识星座的概念,初步了解辨认星座的方法,并认识四季的代表星座:

猎户座、大儒座、天蝎座、仙后座:

活动2“利用北极星辨方向”,帮助学生学习一个实用技能一一借助其他星星找到北极星,进而学会用北极呈辨认方

教学目标:

科学概念目标:

1.知道四季星空不同;

2.知道大熊座、仙女座、猎户座等星座的特点;

3.知道利用北极星辨认方向。

科学探究目标:

学会通过北斗星寻找北极星。

科学态度目标:

发现探索星空的乐趣。

科学、技术、社会与环境目标:

感受星空的变化。

教学重点:

认识四季的代表星座。

教学难点:

学会通过北斗星寻找北极星的方法。

课前准备:

PPT课件、代表星座模型、模拟星座图。

课时安排:

1课时

教学过程:

一、情境导入

出示情景图,彬彬和琪琪夜晚观呈,发现天空中有很多星星,现引出疑问。

问题1:

同学们,他们在观察什么?

(他们在观察天空中的星星。

)

问题2:

你知道哪些星星的名称?

(我知道有北斗七呈,它们像一把勺子)

问题3:

天空中有很多星呈,我们该如何辨认它们呢?

天气晴朗的野皇,我们抬头仰望天空,会看到那很多呈星,但是我们很少知道星星的奥秘。

这节课我们一起来探讨一下“四季星空”(板书:

四季星空)

二、活动1:

四季星座

人们把星空划分成若干区域,每个区域里的恒星就组成了一个星座。

如果用线段将同一星座内的亮星连起来,就形成了各种图形。

这些图形可以帮助人们辨认星座。

任务:

将自己认识的星座用写或者画的形式记录下来

活动:

小组讨论理已知的星座

交流:

已经认识的呈座

小结:

利用虚拟天文馆软件为学生展示星座

介绍:

四季代表星座有猎户座、大熊座、天蝎座、仙后座

活动:

分别描述猎户座、大熊座、天蝎座、仙后座的特点

任务:

拿出活动星图,阅读使用说明书,尝试找出猎户座、大熊座、天蝎座、仙后座等四季代表星座。

春季星空中,最引人注目的是高悬于北方天空的北斗七星(即大熊座α、β、γ、δ、ε、ζ、η星),由于七颗星的亮度都比较大,所以都很容易找到。

从北斗七星出发,就能找到春季的主要亮星:

连接斗口的两颗星(β和α),并延长到这两颗星距离五倍远的地方,就会找到较为明亮的北极星(小熊座α星);沿斗口的另外两颗星δ和γ的连线,向西南寻去,可找到很亮的轩辕十四(狮子座α星)。

夏季星空的重要标志,是从北偏东平线向南方地平线延伸的光带——银河,以及由3颗亮星,即银河两岸的织女星(天琴座α星)、牛郎星(天鹰座α星)和银河之中的天津四(天鹅座α星)所构成的“夏季大三角”。

夏季的银河极为壮美,但只能在没有灯光干扰的野外才能欣赏到。

秋季星空,可从头顶方向的“秋季四边形”(又称为“飞马-仙女大方框”)开始,这个四边形十分近似一个正方形,而且当它在头顶方向时,其四条边恰好各代表一个方向。

秋季四边形由飞马座的三颗亮星(α、β、γ)和仙女座的一颗亮星(α)构成,十分醒目。

冬季天寒地冻,晚上出来看星可不是一件好受的事。

不过,在一年四季之中,冬季星空最为壮丽。

冬天,是一年四季中亮星最多的季节,有不少星座都非常好认。

三、活动2:

利用北极星辨方向

北极星在北极上空,从北半球看,它总在天空的正北方,所以人们常利用它辨认方向。

我们可以通过北斗星来寻找北极星。

小结:

虽然不同季节北斗星斗柄指向不同,但斗口适中指向北极星。

沿着斗口方向,将斗口两星的连线延长约5倍距离,就能找到北极星。

四、实践:

星星的位置与星座形状

任务:

制作北斗星立体模型

问题:

从不同角度观察北斗星立体模型中七颗呈排列成的形状,说说你的发现。

分组制作模型,并从不同角度进行观察。

交流:

从不同角度观察到的北斗呈立体模型中七颗呈排列成的形状。

小结:

当我们俯视模型时,就相当于从地球的角度观察这七颗星,这时可以看到“勺子”的形状。

但由于这7颗星并不在同一平面上,所以从側面观察时,会看到其他的形状。

五、课堂小结

本节课我们主要学习的知识有:

1.人们把星空划分成若干区域,每个区域里的恒星就组成了一个星座;2.北极呈在北极上空,从北半球音,它总在天空的正北方,所以人们常利用它辨认方向;3.将斗口方向延长约5倍斗口两星连线的距离,就能找到北极星。

请同学们课后收集更多关于星座的资料,并和同学交流分享。

第21课《太阳家族》

教材分析:

《太阳家族》是《科学》五年级下册“地球运动与宇宙”单元第五课,本课主要帮助学生学习有关太阳系的基本知识。

本课由两个活动组成。

活动1太阳系的“家庭成员”,引导学生认识太阳系主要由太阳和八颗行星等天体组成,并通过模拟活动认识太阳和八颗行星的大小;活动2“太阳系的运行”,引导学生进一步了解月球、地球和太阳的相对运动方式及八颗行星在太阳系中的相对位置。

教学目标:

科学概念目标:

1.知道太阳系中主要组成天体;

2.知道八大行星大小及其在太阳系中的位置。

科学探究目标:

1.尝试用常见物体模拟星球大小;

2.能通过查阅资料来描述八大行星在太阳系的位置和顺序。

科学态度目标:

对探索太阳系的奥秘产生兴趣。

科学、技术、社会与环境目标:

体验太阳系的巨大,体会宇宙的神奇。

教学重点:

知道八颗行星与太阳的相对大小及位置。

教学难点:

能够通过实践和观察,描述八颗行星与太阳的相对大小及位置。

课前准备:

PPT课件、气球若干、打气筒、橡皮泥、太阳系挂图。

课时安排:

1课时

教学过程:

一、情境导入

出示情景图,妍妍、彬彬和波波在夜晚观星,发现有一颗红色的亮星,现引出疑问

问题1:

同学们,夜晚星空中那颗红色的亮星是什么?

(那颗红色的亮星是火星,它是八颗行星之一。

)

问题2:

你还知道八颗行星中的哪些行星?

(我还知道有天王星、冥王星、木星和水星等。

问题3:

这些行星都是太阳系的成员吗?

平常我们听到过的行星有很多,但是我们很少有了解,这节课我们一起来探讨一下“太阳家族”(板书:

太阳家族)

二、活动1:

太阳系的“家庭成员”

在古代,人们发现星空中有五颗会移动的星:

水星、金星、火星、木星和土星。

后来,人们知道它们和地球一样都是围绕太阳运动的行星。

出了这几颗行星外,天王星、海王星也是行星。

这八颗行星以及其他一些天体与太阳共同组成了太阳系。

1、思考:

同学们,你知道太阳系的“家庭成员”有哪些吗?

(水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星和地球一样都是围绕太阳运动的行星。

这八颗行星以及其他一些天体与太阳共同组成了太阳系。

)出示图片

2、思考:

观察八大行星与太阳大小比例的示意图,说说你有什么感受?

(出示图片)

3、我发现八颗行星与太阳的大小差别很大。

4、任务:

搜集太阳及八颗行星直径的数据,尝试用常见物品模拟它们的大小。

(出示行星直径数据)

5、寻找生活中的物品,模拟太阳系行星大小。

如果太阳模型的直径为2米,那么地球模型的直径就应约为2厘米。

教师使用不同大小的气球直观描述太阳系行星的大小对比。

6、出示太阳系行星对应生活中物品的数据。

三、活动2:

太阳系的运行

PPT出示太阳系运动示意图。

教师讲述:

太阳系以太阳为中心,八颗行星围绕太阳运行。

观察教科书第52页的示意图,描述月球、太阳和地球的相对运动方式及八颗行星在太阳系中的相对位置。

四、拓展阅读:

九大行星为何变成八大行星

八大行星,是指太阳系的八个大行星,按照离太阳的距离从近到远,它们依次为水星(☿)、金星(♀)、地球(⊕)、火星(♂)、木星(♃)、土星(♄)、天王星(♅)、海王星(♆)。

八大行星自转方向多数也和公转方向一致。

只有金星和天王星两个例外。

金星自转方向与公转方向相反,天王星则是与公转轨道呈97°角的“躺着”旋转。

行星的定义:

一是必须围绕恒星运转的天体;二是质量足够大,能依靠自身引力使天体呈圆球状;三是这个轨道附近应该没有其他物体(清理其轨道上的其它物体)。

按这样的划分,太阳系的行星就只有水、金、地、火、木、土,加上天王、海王这八颗。

与2006年之前提到的九大行星概念不同,在2006年8月24日于布拉格举行的第26届国际天文学联会中通过的第5号决议中,冥王星被划为矮行星,从太阳系九大行星中被除名。

大行星必须是围绕恒星运转的天体,质量足够大、能依靠自身引力使天体呈