初中九年级诗歌鉴赏专题练习及答案.docx

《初中九年级诗歌鉴赏专题练习及答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《初中九年级诗歌鉴赏专题练习及答案.docx(32页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

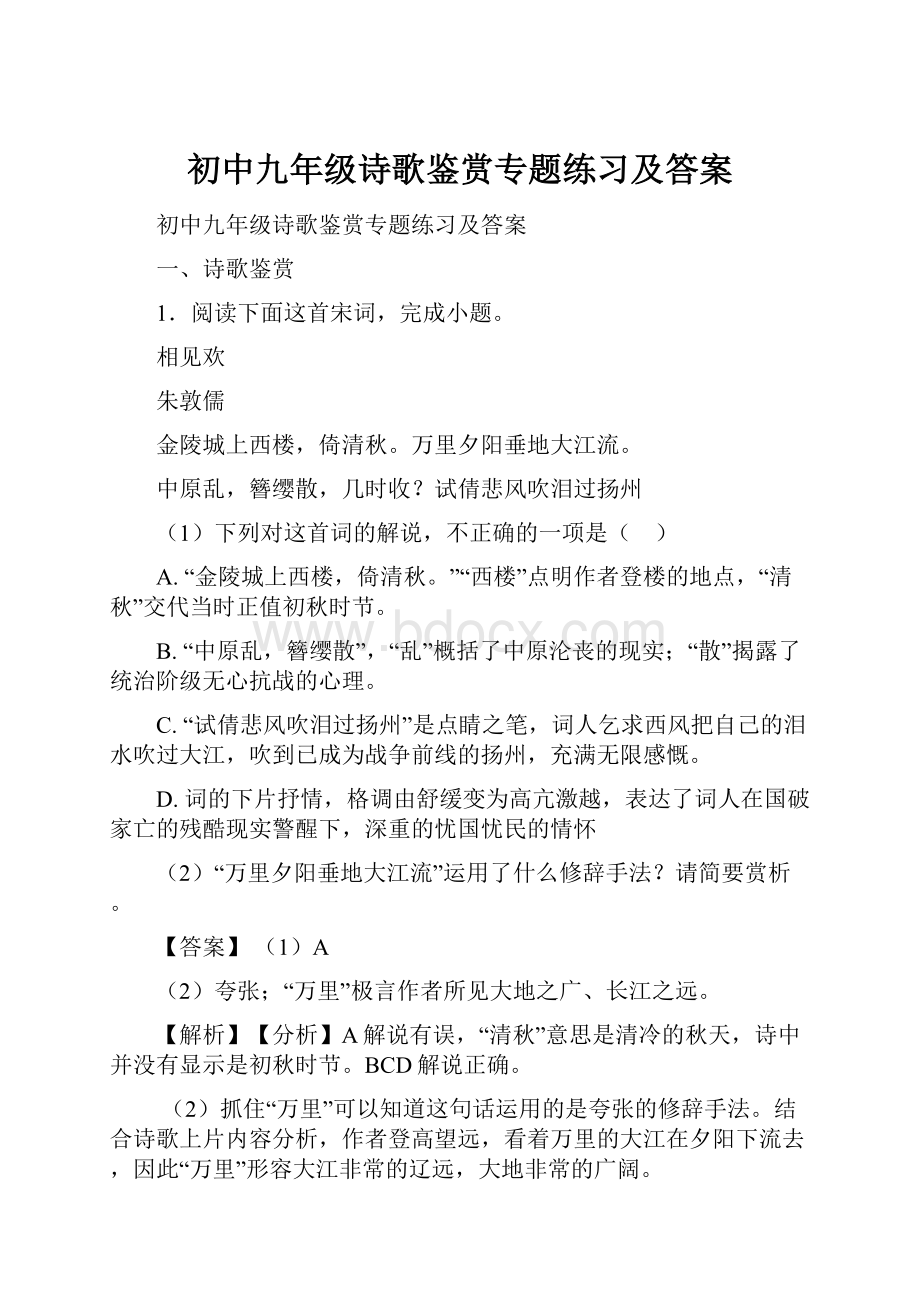

初中九年级诗歌鉴赏专题练习及答案

初中九年级诗歌鉴赏专题练习及答案

一、诗歌鉴赏

1.阅读下面这首宋词,完成小题。

相见欢

朱敦儒

金陵城上西楼,倚清秋。

万里夕阳垂地大江流。

中原乱,簪缨散,几时收?

试倩悲风吹泪过扬州

(1)下列对这首词的解说,不正确的一项是( )

A. “金陵城上西楼,倚清秋。

”“西楼”点明作者登楼的地点,“清秋”交代当时正值初秋时节。

B. “中原乱,簪缨散”,“乱”概括了中原沦丧的现实;“散”揭露了统治阶级无心抗战的心理。

C. “试倩悲风吹泪过扬州”是点睛之笔,词人乞求西风把自己的泪水吹过大江,吹到已成为战争前线的扬州,充满无限感慨。

D. 词的下片抒情,格调由舒缓变为高亢激越,表达了词人在国破家亡的残酷现实警醒下,深重的忧国忧民的情怀

(2)“万里夕阳垂地大江流”运用了什么修辞手法?

请简要赏析。

【答案】

(1)A

(2)夸张;“万里”极言作者所见大地之广、长江之远。

【解析】【分析】A解说有误,“清秋”意思是清冷的秋天,诗中并没有显示是初秋时节。

BCD解说正确。

(2)抓住“万里”可以知道这句话运用的是夸张的修辞手法。

结合诗歌上片内容分析,作者登高望远,看着万里的大江在夕阳下流去,因此“万里”形容大江非常的辽远,大地非常的广阔。

故答案为:

⑴A;

⑵夸张;“万里”极言作者所见大地之广、长江之远。

【点评】⑴本题属于综合考查题。

考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握能力。

解答此题要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。

在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个要点,对诗歌的内容、情感、主题、意象、意境等进行分析概况。

⑵本题考查从修辞角度赏析古诗语言的能力。

答题时首先要结合平时掌握的修辞手法知识判断其所用的修辞手法,然后再结合诗歌内容赏析其表达效果。

2.阅读下面的诗歌,回答问题。

行路难(其一)

(唐)李白

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂约碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难,行路难,多歧路,今安在?

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

(1)请任选一个角度赏析诗中的画线句。

行路难,行路难,多歧路,今安在?

(2)“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”是广为流传的佳句,人们会在什么样的情况下引用它?

为什么?

【答案】

(1)示例一:

用疑问句表达诗人内心的苦闷与迷惘。

示例二:

用问号表达诗人内心的苦闷与迷惘。

示例三:

用反复的修辞手法,表达诗人内心的苦闷与迷惘。

示例四:

连用四个三字句,节奏短促,表达诗人内心的焦灼与苦闷。

(2)示例一:

在处于困境或遭遇挫折时。

因为这句话可以用来激励自己或别人,战胜困难,坚定信心,鼓起前行的勇气。

示例二:

在想要奋起前行、追逐梦想时。

因为这句话可以用来鼓舞自己或别人,坚定信心,扬帆起航。

【解析】【分析】

(1)、对诗句的赏析关键在于要选准赏析的角度,本句可从句式、修辞、词语结构等角度结合诗人的情感进行赏析。

示例一:

用疑问句表达诗人内心的苦闷与迷惘。

示例二:

用问号表达诗人内心的苦闷与迷惘。

示例三:

用反复的修辞手法,表达诗人内心的苦闷与迷惘。

示例四:

连用四个三字句,节奏短促,表达诗人内心的焦灼与苦闷。

(2)本题为开放性试题,解答此题要结合句子的意思,联系生活实际进行阐述。

示例一:

在处于困境或遭遇挫折时。

因为这句话可以用来激励自己或别人,战胜困难,坚定信心,鼓起前行的勇气。

示例二:

在想要奋起前行、追逐梦想时。

因为这句话可以用来鼓舞自己或别人,坚定信心,扬帆起航。

故答案为:

⑴示例一:

用疑问句表达诗人内心的苦闷与迷惘。

示例二:

用问号表达诗人内心的苦闷与迷惘。

示例三:

用反复的修辞手法,表达诗人内心的苦闷与迷惘。

示例四:

连用四个三字句,节奏短促,表达诗人内心的焦灼与苦闷。

⑵示例一:

在处于困境或遭遇挫折时。

因为这句话可以用来激励自己或别人,战胜困难,坚定信心,鼓起前行的勇气。

示例二:

在想要奋起前行、追逐梦想时。

因为这句话可以用来鼓舞自己或别人,坚定信心,扬帆起航。

【点评】⑴本题考查诗句的赏析能力。

考生要读懂诗歌,理解诗人的情感,对诗句要选好角度结合情感进行分析。

⑵本题考查名句的理解,考生一要理解诗句的意思,注意其常常蕴含的道理,要结合生活实际进行分析阐述。

3.阅读下面的诗歌,回答问题。

月夜忆舍弟

(唐)杜甫

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

(1)请从写作手法的角度赏析“露从今夜白,月是故乡明”。

(2)结合诗歌内容,分析诗人所表达的情感。

【答案】

(1)以景衬情,既实写白露的清寒,又融入了自己的主观感情写故乡月明,表达了诗人对故乡的思念。

(2)①思念家乡,思念(或牵挂)战乱中流散的舍弟(或家人);②盼望战乱早日结束。

【解析】【分析】

(1)结合诗句内容分析,“露从今夜白”,既写景,也点明时令。

那是在白露节的夜晚,清露盈盈,令人顿生寒意。

“月是故乡明”,也是写景,却与上句略有不同。

作者所写的不完全是客观实景,而是融入了自己的主观感情。

明明是普天之下共一轮明月,本无差别,偏要说故乡的月亮最明;明明是作者自己的心理幻觉,偏要说得那么肯定,不容质疑。

然而,这种以幻作真的手法却使人觉得合乎情理,这是因为它深刻地表现了作者微妙的心理,突出了对故乡的感怀。

据此分析答题,意对即可。

(2)结合诗歌内容分析,这首诗首联描绘了一幅边塞秋天的图景:

“戍鼓断人行,边秋一雁声。

”渲染了浓重悲凉的气氛,点明“月夜”的背景。

“露从今夜白”,既写景,也点明时令。

“月是故乡明”,也是写景,却与上句略有不同。

作者所写的不完全是客观实景,而是融入了自己的主观感情。

颈联“有弟皆分散,无家问死生”,上句说弟兄离散,天各一方;下句说家已不存,生死难卜,写得伤心折肠,感人至深。

这两句诗也概括了安史之乱中人民饱经忧患丧乱的普遍遭遇。

尾联紧承颈联进一步抒发内心的忧虑之情。

亲人们四处流散,平时寄书尚且常常不达,更何况战事频仍,生死茫茫当更难逆料。

据此可知这首诗表达的感情是:

①思念家乡,思念(或牵挂)战乱中流散的舍弟(或家人);②盼望战乱早日结束。

故答案为:

⑴以景衬情,既实写白露的清寒,又融入了自己的主观感情写故乡月明,表达了诗人对故乡的思念。

⑵①思念家乡,思念(或牵挂)战乱中流散的舍弟(或家人);②盼望战乱早日结束。

【点评】⑴此题考查赏析诗歌表现手法的能力。

诗歌常用的写作手法有:

象征、烘托、寓情于事、托物言志、以静显动、以动衬静、动静结合等,答题时要在理解诗歌内容和感情的基础上再结合具体的语句做具体的赏析。

⑵本题考查概括诗歌所表达的思想感情的能力,概括作者的思想感情,注意阅读时要逐句体会字里行间蕴含的作者的感情,特别要关注诗歌中抒情的语句,然后再用简洁、恰当的语言进行概括。

概括思想感情的格式为:

这首诗通过描写(叙述)……的景色(事件),抒发(表达或赞颂了)……的感情。

4.阅读下面的诗歌,回答问题。

【甲】左迁至蓝关示侄孙湘

(唐)韩愈

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年!

云横秦岭家何在?

雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨癖江边。

【乙】酬乐天扬州初逢席上见赠

(唐)刘禹锡

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。

怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

(1)【甲】诗中“左迁”的意思是________;【乙】诗中“怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人”两句诗运用了典故,涉及的两个人物分别是________和王质。

(2)请简要分析【甲】【乙】两诗在情感方面的异同。

【答案】

(1)降职(贬官);向秀

(2)同:

两首诗都表现了被贬官之后凄楚难言的激愤之情。

异:

【甲】诗语虽悲酸,却悲中有壮,表现了“为除弊事”而“不惜残年”的坚强意志;【乙】诗表现诗人对世事变迁和仕宦升沉的豁达乐观的胸襟。

【解析】【分析】

(1)根据平时对词语的理解及这个典故的积累即可知答案。

指西晋向秀的《思旧赋》。

三国曹魏末年,向秀的朋友嵇康、吕安因不满司马氏篡权而被杀害。

后来,向秀经过嵇康、吕安的旧居,听到邻人吹笛,勾起了对故人的怀念。

烂柯人:

指晋人王质。

相传晋人王质上山砍柴,看见两个童子下棋,就停下观看。

等棋局终了,手中的斧把已经朽烂。

回到村里,才知道已过了一百年。

同代人都已经亡故。

作者以此典故表达自己遭贬23年的感慨。

刘禹锡也借这个故事表达世事沧桑,人事全非,暮年返乡恍如隔世的心情。

(2)《左迁至蓝关示侄孙湘》是唐代文学家韩愈在贬谪潮州途中创作的一首七律。

此诗抒发了作者内心郁愤以及前途未卜的感伤情绪。

首联写因“一封(书)”而获罪被贬,“朝夕”而已,可知龙颜已大怒,一贬便离京城八千里之遥;颔联直书“除弊事”,申述自己忠而获罪和非罪远谪的愤慨;颈联即景抒情,既悲且壮;尾联抒英雄之志,表骨肉之情,悲痛凄楚,溢于言表。

全诗熔叙事、写景、抒情为一炉,诗味浓郁,感情真切,对比鲜明,是韩诗七律中的精品。

《酬乐天扬州初逢席上见赠》是唐代刘禹锡创作的一首七言律诗。

此诗作于唐敬宗宝历二年(826年),刘禹锡罢和州刺史返回洛阳,同时白居易从苏州返洛阳,二人在扬州初逢时,白居易在宴席上作诗赠与刘禹锡,刘禹锡也写诗作答。

首联概写谪守巴楚、度尽劫难的经历。

“凄凉地”、“弃置身”,虽语含哀怨,却在感伤中不失沉雄,凄婉中尤见苍劲。

二联感叹旧友凋零、今昔异貌。

“闻笛赋”、“烂柯人”,借典寄慨,耐人寻味。

三联展示的却是生机勃勃的景象,寄寓在其中的是新陈代谢的进化思想和辩证地看待自己的困厄的豁达襟怀;在手法上,它则将诗情、画意、哲理熔于一炉,以形象的画面表现抽象的哲理,旨趣隽永。

尾联顺势而下,请白氏举杯痛饮,藉以振奋精神。

全诗感情真挚,起伏跌宕,沉郁中见豪放,不仅反映了深刻的人生哲理,也具有很强的艺术感染力。

据此理解和分析答题,意对即可。

故答案为:

⑴降职(贬官);向秀

⑵同:

两首诗都表现了被贬官之后凄楚难言的激愤之情。

异:

【甲】诗语虽悲酸,却悲中有壮,表现了“为除弊事”而“不惜残年”的坚强意志;【乙】诗表现诗人对世事变迁和仕宦升沉的豁达乐观的胸襟。

【点评】⑴本题考查理解词语的能力以及积累诗歌典故的能力。

学生在平时的学习中,一定要多积累、运用词语,提高自己理解词语的能力。

做题时,一定要结合语言环境理解词义。

古诗中运用的典故,都会在课下注释中特别提出来,因此平时学习要在理解的基础上积累下来。

⑵本题考查对诗人思想感情把握的能力。

把握诗中诗人的思想感情,要结合诗歌的写作背景,作者所处的时代及诗歌的具体内容来理解、分析作者的感情基调,同时,要联系诗中的景、物、意象来体会。

5.阅读诗歌节选,按要求作答。

刈草的孩子

艾青

夕阳把草原燃成通红了/刈草的孩子无声地刈草/低着头/弯曲着身子/忙乱

着手/从这一边慢慢地移到那一边/草已遮没他小小的身子了——/在草丛里我

们只看见/一只盛草的竹篓/几堆草/和在夕阳里闪着金光的镰刀……

1940年

(1) 开头一句“夕阳把草原燃成通红了”,结尾一句“和在夕阳里闪着金光的镰刀……”营造了一种①________的氛围,衬托出刈草男孩②________的特点。

(2)阅读泰戈尔的诗句《真理》,以《青春》或《奉献》为题进行仿写。

真理之川从它的错误之沟渠中流过。

——泰戈尔《真理》

仿写:

________。

【答案】

(1)阔大、凄美的氛围;渺小

(2)示例:

青春之水从它的奋斗之河中淌过。

【解析】【分析】

(1)艾青在他的诗歌创作中还明显地表现出“诗中有画”的特点,诗作具有鲜明的色调,清晰的线条,素描一般的简练、凝重。

开头一句“夕阳把草原燃成通红了”,结尾一句“和在夕阳里闪着金光的镰刀………”,给全诗笼罩上一层阔大、凄美的气氛,反衬出“低着头,弯曲着身子忙乱着手”的割草孩子的渺小,寥寥几笔,形神毕现,作者的情思也尽在其中。

(2)本句的例句由两分句构成,注意它们之间的意义关联,以《青春》或《奉献》为题仿写。

如,奉献之树在它的善良之土中长出。

故答案为:

⑴阔大、凄美的氛围;渺小;

⑵示例:

青春之水从它的奋斗之河中淌过。

【点评】⑴本题考查学生对诗歌内容的理解与掌握。

作答此类题目,一定要认真阅读诗作,正确理解其意思,然后结合题目的要求作答;

⑵仿句,要求有三,一是所述事物属于同类事物,二是句子的结构要相同,三是句式和语气要一致,有的还要求写作手法相同,比如修辞方法相同。

6.下列对诗歌赏析有误的一项是( )

黄鹤楼

崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?

烟波江上使人愁。

A. 诗歌从神话传说落笔,遥想“昔人”已乘鹤而去,既写出了黄鹤楼的历史悠久,又增添了黄鹤楼的神异色彩。

B. 诗歌前四句三见“黄鹤”,二见“去”“空”,回环咏叹,抒发了诗人那种求而不得、待而不来的迷惘与惆怅之情。

C. 诗人登高远眺,长江对岸汉阳城的树木清晰可见,鹦鹉洲的芳草长势喜人,此时他对家乡的热爱之情油然而生。

D. 这是一首七言律诗,诗中偶句押“ou”韵,韵脚是“楼”“悠”“洲”“愁”,读起来朗朗上口,音调和谐,旋律优美。

【答案】C

【解析】【分析】ABD赏析正确。

C.这首诗表达诗人的思想愁绪,诗人所描绘的景物也不是家乡的景物,谈不上对家乡的热爱之情。

故答案为:

C

【点评】本题考查赏析诗歌语言的能力。

诗歌的语言具有凝练、含蓄等特点。

鉴赏诗歌的语言,就是品读诗歌的语言意蕴,体味诗歌的语言风格和语言魅力。

古诗词语言鉴赏部分所包含的内容较多,主要涉及遣词造句、语体色彩、语言风格等方面。

从考查的方向来看,主要包括三个方面:

①品评古诗中的炼字艺术或“诗眼”,③结合词语对诗中名句的含意、色彩、情味以及表达效果的理解分析,②总体上对古诗语言特色、风格的概括评析。

回答该题,要放在语句中,结合全诗的内容评析,说出运用效果。

7.阅读下面这首词,回答小题。

水调歌头·明月几时有

苏轼

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?

把酒问青天。

不知天上宫阙,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

(1)下列对这首词的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 词前小序交代了写作的时间及写作的缘由,并领起全篇。

B. 词人把酒问天,写出了对宇宙和人生的疑惑,也表达了对明月的赞美和向往。

C. 词人在“我欲”“又恐”“何似”的情感波澜中,含蓄地表现用对人间生活的厌弃。

D. “不应有恨,何事长向别时圆”表面写对明月的埋怨,实际表达亲人不能团聚的惆怅。

(2)这首词中画线的句子为什么历来为人们所称道?

【答案】

(1)C

(2)①这两句词的意思是说:

但愿人们彼此珍重,在远别的时光中共赏中秋美好的月色。

②体现了作者不羁的才情与超脱达观的个性,很好地化解了人们分别时的苦闷与惆怅,表明情意相通不受时空阻隔,由对兄弟的思念转为对一切经受离别之苦的人们的祝福。

③想象丰富,富有浪漫色彩,使得词的诗的意境豪放而阔大,蕴含的情怀乐观而旷达。

【解析】【分析】⑴C项,从“我欲”到“又恐”至“何似”的心理转折开阖中,展示了苏轼情感的波澜起伏。

他终于从幻觉回到现实,在出世与入世的矛盾纠葛中,入世思想最终占了上风。

“何似在人间”是毫无疑问的肯定,雄健的笔力显示了情感的强烈。

故选C。

⑵这两句写了既然人间的离别是难免的,那么只要亲人长久健在,即使远隔千里也还可以通过普照世界的明月把两地联系起来,把彼此的心沟通在一起。

“但愿人长久”,是要突破时间的局限;“千里共婵娟”,是要打通空间的阻隔。

让对于明月的共同的爱把彼此分离的人结合在一起。

而且这两句并非一般的自慰和共勉,而是表现了作者处理时间、空间以及人生这样一些重大问题所持的态度,充分显示出词人精神境界的丰富博大。

但愿人人年年平安,相隔千里也能共享着美好的月光,表达了作者的祝福和对亲人的思念,表现了作者旷达的态度和乐观的精神。

据此作答即可。

故答案为:

⑴C

⑵①这两句词的意思是说:

但愿人们彼此珍重,在远别的时光中共赏中秋美好的月色。

②体现了作者不羁的才情与超脱达观的个性,很好地化解了人们分别时的苦闷与惆怅,表明情意相通不受时空阻隔,由对兄弟的思念转为对一切经受离别之苦的人们的祝福。

③想象丰富,富有浪漫色彩,使得词的诗的意境豪放而阔大,蕴含的情怀乐观而旷达。

【点评】⑴本题考查对诗歌内容的理解和赏析。

答题时应注意,准确把握各个选项的说法,再和诗词相关诗词句内容和手法比照,字斟句酌归纳辨析正误。

⑵本题考查赏析重点句子。

答题时应注意,根据句子的内容和语言表达从写作手法、表现的情境(景物特点)、表达的情感(作品中的人物或作者)几个方面来分析,指出精彩巧妙之处。

8.阅读下面的词,然后回答问题。

卜算子·送鲍浩然之浙东

王观

水是眼波横,山是眉峰聚。

欲问行人去那边?

眉眼盈盈处。

才始送春归,又送君归去。

若到江南赶上春,千万和春住。

(1)“眉峰聚”“眉眼盈盈处”是什么意思?

请选择其中一个作答。

(2)这首词写了一件什么事?

“才始送春归,又送君归去”一句表达了词人怎样的情感?

【答案】

(1)眉峰聚:

形容双眉蹙皱,状如二峰并峙。

眉眼盈盈处:

喻指山水秀丽的地方。

盈盈:

美好的样子。

(2)作者送别友人去江东的事情,词人用出人意料的想象把送春和送人联系在一起,用两个“送”字递进,深刻描写词人的离愁幽情。

“才始送春归”写出才刚送别春天,心中还满怀着伤春之愁;“又送君归去”则再添了别恨,离愁更深,表达了作者的愁思和依依惜别之情

【解析】【分析】

(1)山是眉峰聚:

山如美人蹙起的眉毛。

《西京杂记》载卓文君容貌姣好,眉色如望远山,时人效画远山眉。

后人遂喻美人之眉为远山,这里反用。

眉眼盈盈处:

一说比喻山水交汇的地方,另有说是指鲍浩然前去与心上人相会。

盈盈:

美好的样子。

(2)这首词是一首送别之作。

题目中的鲍浩然是作者的朋友,浙东是友人要去的地方。

这首词分为两片,上片写友人回浙东去的山水行程,下片抒发作者对回归江南的友人的深情祝愿。

下片“才始送春归,又送君归去”,正面写“送”,点出了别友人的时间:

暮春。

为“又送君归去”铺垫。

作者有心惜春,然而留不住春天,春天最终不顾作者归至江南。

这对作者来说,不能伴春而去的江南又正是春天回归的地方。

这两句写得相当愁苦,一个“才”一个“又”,层层递进,作者的情感越来越深。

上片含蓄地表达了词人与友人的惜别深情;下片则直抒胸臆,兼写离愁别绪和对友人的深情祝愿。

词人用出人意料的想象把送春和送人联系在一起,用两个“送”字递进,深刻描写词人的离愁幽情。

据此理解作答。

故答案为:

⑴眉峰聚:

形容双眉蹙皱,状如二峰并峙。

眉眼盈盈处:

喻指山水秀丽的地方。

盈盈:

美好的样子。

⑵作者送别友人去江东的事情,词人用出人意料的想象把送春和送人联系在一起,用两个“送”字递进,深刻描写词人的离愁幽情。

“才始送春归”写出才刚送别春天,心中还满怀着伤春之愁;“又送君归去”则再添了别恨,离愁更深,表达了作者的愁思和依依惜别之情.

【点评】

(1)本题考查对诗歌重点词语的鉴赏能力。

考生要注意理解词语的本义之外,还要注意其比喻义、引申义,注意其对诗歌意境、作者情感的表达效果。

⑵本题考查考生诗歌理解和鉴赏的能力。

考生要仔细阅读诗歌,联系作者的身世、经历、境遇、时代背景等去理解诗歌的内容和主旨。

9.阅读下面的诗歌,完成下面小题。

北国观光、千里冰封,万里雪飘。

望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。

山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。

须晴日,看红装素裹,分外妖娆。

江山如光多娇,引无数英雄竞折腰。

惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。

一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。

俱往矣,数风流人物,还看今朝。

(1)《沁园春·雪》这首词上片主要是________,寓情于________;下片主要是________,寓情于________。

全词将________、________、________三种表达方式自然地结合了起来。

(2)你对词中关于北国雪景的描写有什么感受?

你能用两个成语概括诗人笔下的北国雪景吗?

(3)文章中哪些句子为想象中的句子?

这样写有什么作用?

(4)“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰”这两句在文中起什么作用?

请作具体分析。

(5)表现全词主旨的句子是什么?

这句表达了作者怎样的思想感情?

【答案】

(1)描写雪景;景;议论;理;描写;议论;抒情

(2)天地间浑然一色,视野开阔,给人一种朴素洁净而不乏壮观的美。

冰天雪地、广袤无垠。

(3)“须晴日,看红装素裹,分外妖娆。

”这三个句子为虚写,它借助想象,把人引领到一个雪后天晴的壮丽辉煌的境界里,使北国雪景于苍茫中显得更加雄伟,形象更加多姿多彩,翻出一派新气象。

以“分外妖娆”结束上篇,流露出对美好江山的赞美之情,使人油然而生出爱国之情。

(4)起承上启下的作用。

具体来说,前一句承上,总括了上片的写景,后一句启下,总领下片的抒情。

这一过渡句使全词浑然一体,结为有机的整体,给人以严丝合缝、完整无隙的感觉。

(5)俱往矣,数风流人物,还看今朝。

毛主席以历史唯物主义的科学态度指出了历史上有作为的封建帝王的局限性,高度评价热情赞美了当今的无产阶级革命英雄,同时抒发了无产阶级要主宰世界的豪情壮志。

【解析】【分析】

(1)读懂词篇大意是作答的基础。

《沁园春·雪》这首词分上下两片。

上片描写北国雪景,寓情于景,展现祖国壮丽河山;下片纵论历代英雄,主要运用议论的表达方式,寓情于理,抒写诗人的抱负。

全词将描写、议论、抒情三种表达方式有机地结合在一起,使全词浑然一体,气象雄浑。

(2)一问,写感受。

上半部分写景,其中“山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高”运用了比喻的手法,以动写静。

“银蛇”、“蜡象”,蓬勃之感、气势凸现。

“欲与天公试比高”更是极尽英雄豪情:

表面似是指高原群山与苍天争高,实则更是作者心中的远大抱负。

与天比高,这是怎样的豪情壮志与领袖气度!

看了这几句“冬雪礼赞”,我不禁对雪之美,有了更深的感受。

二问,要求用两个成语概括诗人笔下的北国雪景。

该词上片描写北国壮丽的雪景,纵横千万里,展示了大气磅礴、气势恢宏、旷达豪迈的意境,抒发了词人对祖国壮丽河山的热爱。

可概括为“冰天雪地”“广袤无垠”。

(3)一问,“须晴日,看红装素裹,分外妖娆”:

等到天晴的时候,红日冉冉升起,放射出万道霞光,染红了天边的白云,映红了高原上皑皑白雪。

云海茫茫,雪山巍巍,花松翠柏,郁郁青青。

红日白雪交相辉映,祖国就像一位红装素裹的少女,格外娇艳多姿!

此句为虚写。

二问,描绘了雪后天晴红日与白雪交相辉映的美景,写出了雪景的艳丽,表达了作者对祖国山河的热爱。

(4)“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰”:

承上启下。

承接上片描写北国壮丽的雪景,纵横千万里,展示了大气磅礴、旷达豪迈的意境,抒发了词人对祖国壮丽河山的热爱。

开启下片议论抒情,重点评论历史人物,歌颂当代英雄,抒发无产阶级要做世界的真正主人的豪情壮志。

使全诗诗意贯通,一气而下,浑然一体。

(5)表现全词主旨的句子是“俱往矣,数风流人物,还看今朝”。

“俱往矣”三字,将中国封建社会的历史一笔带过,转向诗人所处的当今时代,点出全词“数风流人物,还看今朝”的主题。

“今朝”是一个新的时代,新的时代需要新的风流人物。

“今朝”的风流人物不负历史的使命,超越于历史上的英雄人物,具有更卓越的才能,并且