第13练 语言运用+名句默写+论述类文本阅读.docx

《第13练 语言运用+名句默写+论述类文本阅读.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第13练 语言运用+名句默写+论述类文本阅读.docx(16页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

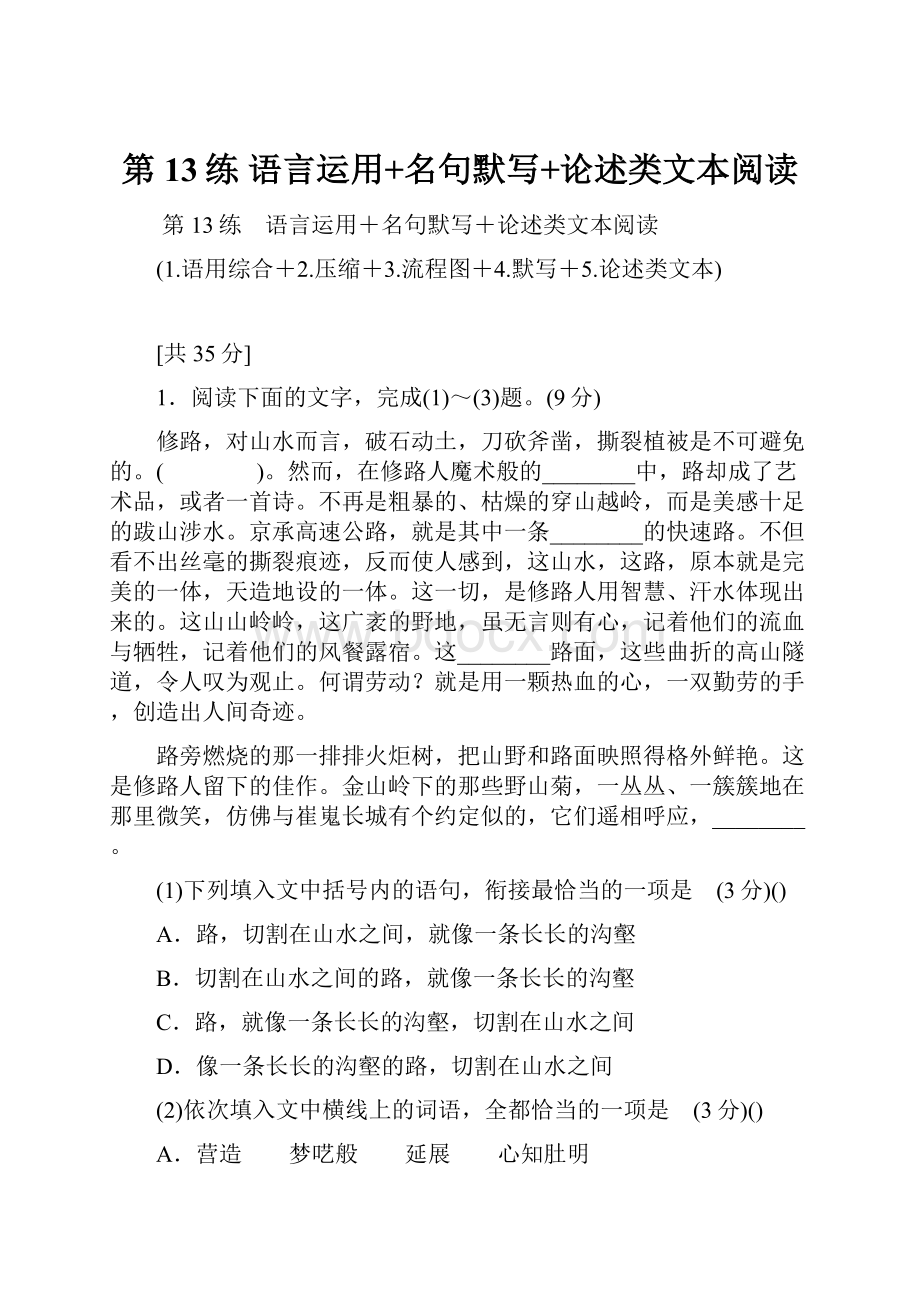

第13练语言运用+名句默写+论述类文本阅读

第13练 语言运用+名句默写+论述类文本阅读

(1.语用综合+2.压缩+3.流程图+4.默写+5.论述类文本)

[共35分]

1.阅读下面的文字,完成

(1)~(3)题。

(9分)

修路,对山水而言,破石动土,刀砍斧凿,撕裂植被是不可避免的。

( )。

然而,在修路人魔术般的________中,路却成了艺术品,或者一首诗。

不再是粗暴的、枯燥的穿山越岭,而是美感十足的跋山涉水。

京承高速公路,就是其中一条________的快速路。

不但看不出丝毫的撕裂痕迹,反而使人感到,这山水,这路,原本就是完美的一体,天造地设的一体。

这一切,是修路人用智慧、汗水体现出来的。

这山山岭岭,这广袤的野地,虽无言则有心,记着他们的流血与牺牲,记着他们的风餐露宿。

这________路面,这些曲折的高山隧道,令人叹为观止。

何谓劳动?

就是用一颗热血的心,一双勤劳的手,创造出人间奇迹。

路旁燃烧的那一排排火炬树,把山野和路面映照得格外鲜艳。

这是修路人留下的佳作。

金山岭下的那些野山菊,一丛丛、一簇簇地在那里微笑,仿佛与崔嵬长城有个约定似的,它们遥相呼应,________。

(1)下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是 (3分)()

A.路,切割在山水之间,就像一条长长的沟壑

B.切割在山水之间的路,就像一条长长的沟壑

C.路,就像一条长长的沟壑,切割在山水之间

D.像一条长长的沟壑的路,切割在山水之间

(2)依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是 (3分)()

A.营造 梦呓般 延展 心知肚明

B.建造 梦境般 延展 心照不宣

C.建造 梦呓般 延伸 心知肚明

D.营造 梦境般 延伸 心照不宣

(3)文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是 (3分)()

A.这一切,是修路人用智慧、汗水表现出来的。

这山山岭岭,这广袤的野地,虽无言则有心,记着他们的流血与牺牲,记着他们的风餐露宿。

B.这一切,是修路人用智慧、汗水营造出来的。

这山山岭岭,这广袤的野地,虽无言则有心,记着他们的流血与牺牲,记着他们的风餐露宿。

C.这一切,是修路人用智慧、汗水体现出来的。

这山山岭岭,这广袤的野地,虽无言则有心,记着他们的风餐露宿,记着他们的流血与牺牲。

D.这一切,是修路人用智慧、汗水营造出来的。

这山山岭岭,这广袤的野地,虽无言则有心,记着他们的风餐露宿,记着他们的流血与牺牲。

2.阅读下面一则消息,为其拟一个标题。

(不超过15个字)(5分)

据新华社北京10月23日电(记者邬焕庆)由于党和政府大力推进科普工作,在过去5年间,我国公众具备基本科学素养的比例平均每年增长0.24个百分点,从1996年的0.2%提高到2001年的1.4%。

这是中国科协今天在“2001年我国公众科学素养调查结果”新闻发布会上宣布的。

调查结果显示,2001年我国公众具备基本科学素养的比例为1.4%,而这些具备基本科学素养的公众在性别、职业、学历、城乡、经济发展区域的分布上存在较大的差异,如男性具备基本科学素养的比例为1.7%、女性为0.98%;学生具备基本科学素养的比例最高,其次为专业技术人员;城市居民具备科学素养的比例为3.1%,农村居民为0.4%。

具备基本科学素养的比例由东向西逐步下降:

东部地区为2.3%,中部地区为0.85%,西部地区为0.65%。

调查还表明,我国75.5%的公众认为科技对生活和工作的影响利大于弊,72.2%的公众对科技解决更多的问题抱有很大期望。

答:

________________________________________________________________________

3.下面是某劳务派遣单位的“劳务派遣基本流程和当事三方关系”的示意图,请把这个示意图转写成一段文字介绍。

要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过85个字。

(6分)

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4.补写出下列句子中的空缺部分。

(6分)

(1)荀子《劝学》中认为人的知识、道德、才能是通过后天不断广泛学习获得的。

“金”要锋利,需“就砺”;人要改造成为“__________________”的君子,就要“______________________”,可见,学习的意义是十分重大的。

(2)杜甫《春望》中以“______________,______________”两句诗刻画出自己的衰老形象,暗示出内心的痛苦和愁怨。

(3)当人们漫步秦淮河畔的乌衣巷中,除了会想起“乌衣巷口夕阳斜”,还会在“____________,____________”中想起曾经“气吞万里如虎”的刘寄奴。

5.阅读下面文字,完成

(1)~(3)题。

(9分)

随着市场化、信息化在世界范围持续发展,跨时空的全球性交流互动不断由经济、科技领域走向政治、文化领域。

在这个过程中,全球文化一体化、世界文化趋同化、全球文化同质化等论调甚嚣尘上。

这种观点认为,经济全球化决定政治、文化全球化,世界市场使得消费主义走向全球各个角落,而通信、交通和网络的超地域性加速了不同民族和国家的文化融合,让不同民族和国家的文化最终走向趋同。

事实上,文化既有时代性又有民族性和地域性,其发展离不开自身所处时代和固有文化传统,所谓“文化全球化”是一个具有欺骗性的伪命题。

经济全球化是在不同民族和国家融入世界市场过程中发展起来的。

不同民族和国家经济发展、国家治理、民众生活的实际情况千差万别,在经济全球化进程中的地位和作用不尽相同,因而其参与经济全球化的利益诉求也各不相同。

在经济全球化进程中,为维护自身利益,不同民族和国家根据自身实际情况进行决策,并相应实行不同的国家治理模式。

在这种不同民族和国家基于维护与发展自身利益而形成的世界格局中,连经济都很难趋同,就更谈不上所谓的文化趋同。

文化是一个民族、一个国家的灵魂。

民族文化是长期发展和积累起来的,是一个民族的根脉。

由于人口种族、地理环境和社会生产方式等存在差异,不同民族和国家在历史发展中形成了不同的思维方式、价值取向、风俗习惯,造就了多元文化,而且每一种文化都具有无可替代性和不可复制性。

承认文化差异、实现文化共存,是各个民族和国家实现生存发展、开展国际合作的基础。

否认这种差异,盲目推动趋同,不但会导致人们自我身份认同的弱化甚至消失,而且将导致民族文化衰落和国家衰亡。

西方人鼓吹“文化全球化”,实质是向全世界兜售以美国为代表的西方文化。

一个人如果认同西方文化,就会更加乐于消费其商品、接受其制度规则。

这有利于西方国家按照自己的方式塑造世界经济政治格局,从而实现自身利益最大化。

正因如此,以美国为代表的西方国家才不遗余力地向发展中国家推广自己的文化,企图让所谓落后民族和国家的文化消融在单一西方文化中,实现西方文化全球化。

所谓“文化全球化”极具欺骗性,危害甚大。

借助国际经济、科技、教育、影视、传媒、艺术等交流互动,西方国家不仅向发展中国家倾销物质商品,而且强力输出新闻报道、影视作品和图书读物等文化产品。

发展中国家的一些人尤其是青年人,潜移默化地接受和认同西方文化,甚至把西方文化奉为更先进、更高级的文化样式,竭力学习模仿以求趋同,最终抛弃自己的文化传统。

应当认识到,西方国家鼓吹“文化全球化”,目的是要加速垄断资本的全球扩张和资本主义价值观的全球渗透,以攫取更多的经济、政治和文化利益。

当前,中国等新兴市场国家走上发展快车道,多个发展中心在世界不同区域逐渐形成,经济全球化发展呈现新态势。

进入新时代,我们应以高度的文化自觉和文化自信,廓清“文化全球化”的迷雾,在保持自身文化独立性和自主性的同时,积极同世界不同民族和国家开展文化交流对话,在多元文化和谐共生中展现中华文化的独特魅力;不断丰富发展多姿多彩的人类文化,有效抵制西方文化渗透和扩张,推动经济全球化健康发展,维护全人类共同利益。

(摘编自《“文化全球化”是一个伪命题》,《人民日报》2018年3月14日)

(1)下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是 (3分)()

A.经济、科技的全球化推动了政治、文化的全球化,这是“文化全球化”产生的背景。

B.“文化全球化”将趋同消融落后民族和国家的文化,它实际上是西方文化全球化。

C.通过交流互动输出物质商品、文化产品是“文化全球化”的欺骗性与危害性的体现。

D.西方国家借助扩张垄断资本与渗透价值观鼓吹“文化全球化”,以攫取更多利益。

(2)下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是 (3分)()

A.文章阐述了在西方文化全球化思想渗透下中国应持有的立场,并提出了建设性的建议。

B.文章着重从经济与文化两个角度论证中心论点,并阐述文化全球化推行的欺骗性与危害性。

C.文章采用道理论证与对比论证相结合的方法,论证有力,逻辑严密,体现了作者深度思考。

D.文章从产生背景、影响、本质、特征等方面对文化全球化这一伪命题作了细致的分析。

(3)根据原文内容,下列说法不正确的一项是 (3分)()

A.当一个民族失去了自己的思维方式、价值取向与风俗习惯时,这个民族等于失去了灵魂。

B.西方国家极力宣扬“文化全球化”是基于利益的驱使,并力图使它成为整个世界的共同尺度。

C.世界应是多元文化和谐共生的,如果以单一文化为取向,不能兼容反而消融其他文化,那将是灾难性的。

D.如果我们能有高度的文化自觉自信,保持自身文化的独立自主性,就可以有效抵制西方文化的渗透和扩张。

第14练 语言运用+名句默写+文学类文本阅读

(1.语用综合+2.补写+3.压缩+4.默写+5.小说)

[共41分]

1.阅读下面的文字,完成

(1)~(3)题。

(9分)

家风是一个家族世代相传________下来的体现家族成员精神风貌、道德品质、审美格调和整体气质的家族文化风格。

一个家族之链上某一个人物出类拔萃、________而为家族其他成员所崇仰追慕。

其懿行嘉言便成为家风之源,再经过家族子孙代代接力式的恪守祖训,流风余韵,绵延不绝,就形成了一个家族鲜明的家风。

家风是一个家族最为宝贵的精神财富,也是一个影响力和美誉度都好的家族必备的要素。

“教化”的方式包括多种:

宗法制度的熏陶和约束、官方倡导鼓励以至于全民________的读书(以读儒家经典为基本内容)、良风美俗中的礼仪习得等。

而家教,是“教化”中最重要也最普遍的形式,简言之,没读过儒家经典的人在古代中国________,但是,完全没有接受过家教的人几乎没有。

(),这一切,都要归功于中国式的“家教”。

(1)依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是 (3分)()

A.继承 深孚众望 崇拜 俯拾皆是

B.继承 不孚众望 崇尚 比比皆是

C.沿袭 深孚众望 崇尚 比比皆是

D.沿袭 不孚众望 崇拜 俯拾皆是

(2)文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是 (3分)()

A.家风是一个影响力和美誉度都好的家族必备的要素,也是一个家族最为宝贵的精神财富。

B.家风既是一个家族最为宝贵的精神财富,也是一个有影响力有美誉度的家族必备的要素。

C.家风是一个有影响力有美誉度的家族必备的要素,也是一个家族最为宝贵的精神财富。

D.家风是最为宝贵的一个家族的精神财富,也是一个有影响力有美誉度的家族必备的要素。

(3)下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是 (3分)()

A.很多没有受过学校教育、又无宗教信仰的人,道德信念极深,为人极其诚悫敦厚,甚至其基本价值观并无悖谬

B.很多没有受过学校教育、又无宗教信仰的人,其基本价值观并无悖谬,甚至道德信念极深,为人极其诚悫敦厚

C.很多基本价值观并无悖谬,甚至道德信念极深,为人极其诚悫敦厚的人,没有受过学校教育,又无宗教信仰

D.很多道德信念极深,为人极其诚悫敦厚,甚至其基本价值观并无悖谬的人,没有受过学校教育,又无宗教信仰

2.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

(6分)

婚姻与家庭的基本功能有二:

一是抚育后代、绵延基因,①________________________________。

收入财富的积累与代际传承对子女的抚育成长非常重要,有利于提升子代的生存优势与竞争优势。

在这个意义上,功能二只是功能一的手段而已,功能一②________________________________。

一个家庭,通过资源向下一代转移,实现基因绵延、利益的最大化。

资源向下一代转移,是个体基因绵延与种群存续的基本前提,是天道或自然法。

③________________________________,种群将面临灭绝的风险,是逆天而行。

3.将下面一段文字压缩为一句话,表明作者的主张。

(不超过22个字)(5分)

我绝不反对倾向诗本身。

悲剧之父埃斯库罗斯和喜剧之父阿里斯托芬都是有强烈倾向的诗人,但丁和塞万提斯也不逊色,而席勒的《阴谋与爱情》的主要价值就在于它是德国第一部有政治倾向的戏剧。

现代的那些写出优秀小说的俄国人和挪威人全是有倾向的作家。

可是我认为倾向应当从场面和情节中自然而然地流露出来,而不应当特别把他指点出来,同时我认为作家不必要把他所描写的社会冲突的历史和未来的解决办法硬塞给读者。

答:

________________________________________________________________________

4.补写出下列句子中的空缺部分。

(6分)

(1)领导人访问墨西哥时,在墨西哥参议院发表了题为“促进共同发展,共创美好未来”的演讲。

领导人强调,庄子说过“______________________,______________________”(《逍遥游》),只有让中墨两国人民的友情汇聚成深厚的海水,才能承载起中墨两国友好合作的大船。

(2)荀子《劝学》中用“____________”和“____________”两个比喻句引出“积善成德”而“圣心备焉”的结论,从正面说明学习的过程是逐渐积累的过程。

(3)孟子《鱼我所欲也》中说,虽然一点食物即可关乎生死,但若“______________”,饥饿的路人也不会接受;若“______________”,即便是乞丐也会拒绝。

5.阅读下面的文字,完成

(1)~(3)题。

(15分)

落 实

许世杰

不知从哪个角落发出一阵轻微的鼾声,总算打破了会议室里令人窒息的沉寂。

在县教育局汪副局长不满的目光下,有个胳膊肘悄悄捅了捅垂头打盹的人。

于是,室内空气又凝滞了,连临窗张挂的“全县二十年以上教龄老教师座谈会”红布横幅,都纹丝不动。

一个低柔的声音:

“翁老师谈一谈?

”梳着两把短刷子的女秘书终于忍不住了,她脸涨得通红,胆怯地窥察着汪副局长的表情。

刷——!

从全场二十余双老师的眼睛里,立刻射出或热或冷的束束目光,不约而同地投在翁思茂身上。

翁思茂却全然没有注意到这一切,依然凝视着什么,呆呆地出神。

迎面墙上“认真贯彻落实党的知识分子政策”的标语,正牵缠着他的绵绵思绪。

二十五年了!

如今,大学同学有的已经成了大学的副教授、编辑部的副编审、研究所的高级工程师,而他——大学的高才生,由于受父亲历史问题的牵连,被分配在远离省城的县立中学。

至今,仍然是一名普普通通的中学教员。

陪伴他的,也仍然是那简陋的校舍,坑洼不平的黑板,夏漏雨、冬灌风的住房。

当然,变化也是有的,他已经鬓发斑白、瘦骨嶙峋;他那“银河”对岸的爱妻,也总算熬到了身边,虽然已经瘫痪在床,又吃了劳保,人事关系还在外地……

一个清脆的声音:

“请翁老师谈谈吧!

”当女秘书隔着缕缕青烟,看到汪副局长温文尔雅地点着头,肌肉松坠的脸上现出不大明显的笑容时,便鼓起了勇气。

“啊?

”翁思茂从冥思中惊醒,“我——”

能谈些什么呢?

如果是在一个月前,他一定会动情地向大家讲述,汪副局长在将近一年的时间里,多次到家里问寒问暖、同他交朋友的经过。

一次,得知他爱人看病竟是自费,原单位不予报销时,汪副局长气愤地站了起来:

“岂有此理嘛!

这样吧,把医药费单据给我,由组织上帮你交涉好了。

”翁思茂眼里闪着泪花,他没有什么奢望,只要能有这样一位贴心的好领导,他的心就暖了,劲就足了,即使工作和生活中的困难再大,又算得了什么呢!

在汪副局长悄悄流露出为了让女儿考上大学,希望请个老师辅导辅导的意思之后,翁思茂便一口应允了。

“汪副局长同翁老师交朋友的事,省教育厅通报表扬了。

请翁老师谈谈体会吧!

”女秘书又催了,翁思茂礼貌地欠了欠上身,尴尬一笑,青筋暴露的右手置于胸前,拇指、食指和中指习惯性地拢在一起,就像平日在讲台上捏着一支粉笔那样:

“体会嘛……”

体会?

怎么说呢?

一言难尽!

因为,有两件事使他非常伤心。

在高考报名的时候,汪副局长的女儿委屈地说:

“翁老师,我想报师范,可爸爸说什么也不让。

”

“噢?

不会吧?

”

“不骗您,我爸爸冲我瞪眼说:

‘当一辈子老师有什么出息!

’”

没过几天,这个女孩拿着几张医药费单据:

“翁老师,这是阿姨的吗?

”

翁思茂接过一看,惊愕了,原来正是去年交给汪副局长的那几张。

“我在字纸篓里发现的,保准是您给我补课时掉在我们家的。

”

翁思茂双手颤抖,几张单据被撕得粉碎……

女秘书不耐烦了,蹙眉代替了笑靥:

“体会、希望、意见什么的,都可以谈谈。

”

“好吧!

”翁思茂严肃、冷静,“我对局领导落实党的知识分子政策的工作,提点希望和意见。

不多,只十二个字:

端正认识、不弄虚假、落到实处!

”

在短暂的沉寂之后,爆发出一阵热烈的掌声。

会议室的空气总算活跃了……

(节选自《全国微型小说精选评讲集》)

(1)下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是 (3分)()

A.开头写会议室里轻微的鼾声、令人窒息的沉寂、凝滞的空气、副局长不满的目光等,渲染了隆重庄严的氛围,起到欲扬先抑的作用。

B.从汪副局长要单据,到汪副局长的女儿发现单据,再到翁思茂撕单据,小说巧妙运用报销单据这一事件来串联一些情节,表达了翁思茂被蒙骗的愤怒。

C.小说运用插叙的笔法,叙述了一些令翁思茂伤心的事,反映了汪副局长对教师职业的鄙视态度,从侧面刻画了汪副局长冷漠、虚伪的一面。

D.小说在翁思茂提出十二字建议后爆发的热烈掌声中戛然而止,呼应标题,留给读者回味与反思的空间。

这样写有画龙点睛的效果。

(2)小说在刻画翁思茂这个形象时,突出了他的哪些性格特点?

请简要分析。

(6分)

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(3)小说多次写到女秘书的声音和表情,有什么用意?

请简要分析。

(6分)

答:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

第13练 语言运用+名句默写+论述类文本阅读

1.

(1)C【解析】语境强调的是“路”“切割在山水之间”。

A.强调的是“长长的沟壑”,因而与后文的表意不连贯。

B.强调的是“长长的沟壑”,与后文的表意不连贯。

D.强调的是“沟壑”,因而与后文的表意不连贯。

故选C项。

(2)D【解析】营造:

经营建筑;有计划、有目的地造。

建造:

建筑;修建。

根据语境,路与原先的山水构为完美的一体,且是用“智慧”与“汗水”来造,用“营造”最恰当。

梦境般:

梦中经历的情境,多用于比喻美妙的境界。

梦呓般:

像说梦话一样。

此处用于形容路的美感,用“梦境般”最恰当。

延伸:

延长;伸展。

延展:

延伸;扩展。

根据语境,此处形容“修路”,用“延伸”最恰当。

心照不宣:

彼此心里明白,不必明说。

心知肚明:

心里清楚但不说破,形容心中有数。

此处将金山岭下的野山菊与长城遥相呼应,用“心照不宣”最恰当。

故选D项。

(3)D【解析】文中画横线的句子有两处语病:

一是搭配不当。

“用智慧,汗水体现出来的”不搭配;二是语序不当。

“流血与牺牲”和“风餐露宿”应调换位置。

故选D项。

2.我国公布公众科学素养调查结果 【解析】既可针对文段的主要事实拟题,也可针对文段的主旨拟题,其标题可以是一个词,可以是一个短语,也可以是一个句子,讲究的是文句的节奏美。

不管采用什么形式拟题,都应严格按题目要求进行,符合字数要求,其标题的表意都应反映新闻的内涵。

3.劳务派遣单位和被派遣的单位签订合同,建立劳动关系;劳务派遣单位与用人单位签订协议,确立劳务关系;用人单位和被派遣的员工签订岗位协议,确立使用关系。

【解析】图表解析题就是要求考生将图表中相关信息用适当的语言表达出来。

解答本题要厘清当事三方:

劳务派遣单位,被派遣单位(员工),用人单位。

当事三方相互之间的关系:

劳务派遣单位与被派遣单位(员工)之间确立劳动关系,被派遣单位(员工)与用人单位确立使用关系,用人单位与劳务派遣单位确立劳务关系。

答题注意落实到三者关系上,表述时应注意侧重点。

4.

(1)(则)知明而行无过(矣)(君子)博学而日参省乎己

(2)白头搔更短 浑欲不胜簪 (3)斜阳草树 寻常巷陌

5.

(1)C【解析】A.曲解文意。

原文中“经济全球化决定政治全球化”是观点持有者的看法,而非现实背景,并且原文首句相关表述是“交流互动”“由经济、科技领域走向政治、文化领域”,而非“推动政治、文化的全球化”。

B.忽略修饰。

原文第4段是“所谓落后民族和国家的文化”。

D.混淆关系。

原文第5段是“西方国家鼓吹‘文化全球化’,目的是要加速垄断资本的全球扩张和资本主义价值观的全球渗透,以攫取更多的经济、政治和文化利益”。

(2)C【解析】文章并未运用对比论证。

(3)D【解析】“如果……就……”论述片面,从原文最后一段可知。

【阅读导引】

文章开篇提出“文化既有时代性又有民族性和地域性,其发展离不开自身所处时代和固有文化传统,所谓‘文化全球化’是一个具有欺骗性的伪命题”,继而说明在不同民族和国家基于维护与发展自身利益而形成的世界格局中,连经济都很难趋同,就更谈不上所谓的文化趋同,有力地论证了“文化全球化”是一个伪命题这一观点。

紧接着,作者正面立论,指出文化是一个民族、一个国家的灵魂。

强调承认文化差异、实现文化共存,是各个民族和国家实现生存发展、开展国际合作的基础。

随即从反面论证了西方人鼓吹“文化全