高考语文总复习专题十一文言文阅读Ⅲ核心突破四概括内容赏析艺术讲义.docx

《高考语文总复习专题十一文言文阅读Ⅲ核心突破四概括内容赏析艺术讲义.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考语文总复习专题十一文言文阅读Ⅲ核心突破四概括内容赏析艺术讲义.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高考语文总复习专题十一文言文阅读Ⅲ核心突破四概括内容赏析艺术讲义

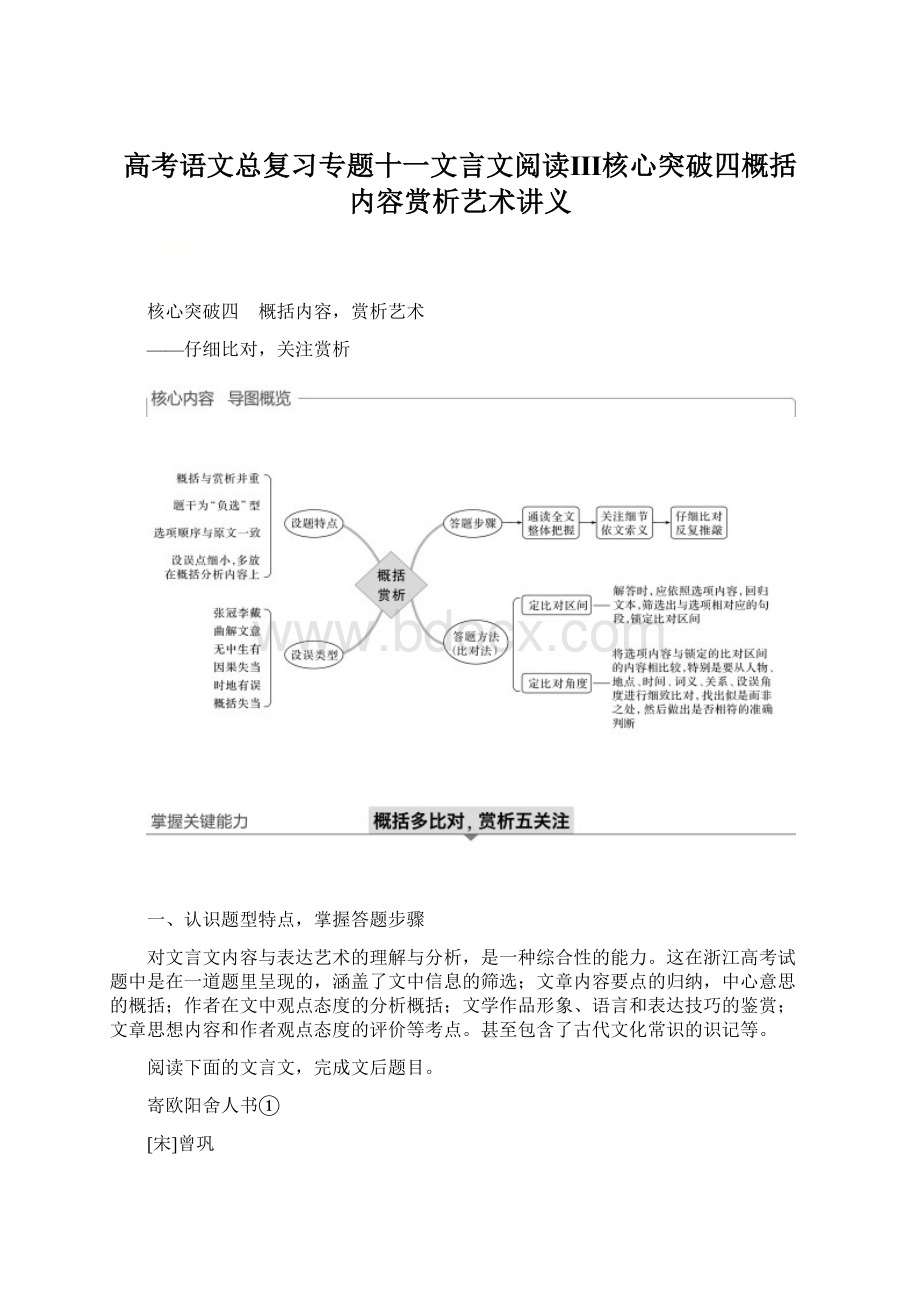

核心突破四 概括内容,赏析艺术

——仔细比对,关注赏析

一、认识题型特点,掌握答题步骤

对文言文内容与表达艺术的理解与分析,是一种综合性的能力。

这在浙江高考试题中是在一道题里呈现的,涵盖了文中信息的筛选;文章内容要点的归纳,中心意思的概括;作者在文中观点态度的分析概括;文学作品形象、语言和表达技巧的鉴赏;文章思想内容和作者观点态度的评价等考点。

甚至包含了古代文化常识的识记等。

阅读下面的文言文,完成文后题目。

寄欧阳舍人书①

[宋]曾巩

巩顿首再拜,舍人先生:

去秋人还,蒙赐书及所撰先大父墓碑铭,反复观诵,感与惭并。

夫铭志之著于世,义近于史,而亦有与史异者。

盖史之于善恶无所不书,而铭者,盖古之人有功德、材行、志义之美者,惧后世之不知,则必铭而见之,或纳于庙,或存于墓,一也。

苟其人之恶,则于铭乎何有?

此其所以与史异也。

其辞之作,所以使死者无有所憾,生者得致其严。

而善人喜于见传,则勇于自立;恶人无有所纪,则以愧而惧。

至于通材达识,义烈节士,嘉言善状,皆见于篇,则足为后法。

警劝之道,非近乎史,其将安近?

及世之衰,为人之子孙者,一欲褒扬其亲,而不本乎理。

故虽恶人,皆务勒铭以夸后世。

立言者既莫之拒而不为,又以其子孙之所请也,书其恶焉,则人情之所不得,于是乎铭始不实。

后之作铭者,常观其人。

苟托之非人,则书之非公与是,则不足以行世而传后。

故千百年来,公卿大夫至于里巷之士,莫不有铭,而传者盖少。

其故非他,托之非人,书之非公与是故也。

然则孰为其人而能尽公与是欤?

非畜道德而能文章者,无以为也。

盖有道德者之于恶人,则不受而铭之,于众人则能辨焉。

而人之行,有情善而迹非,有意奸而外淑,有善恶相悬而不可以实指,有实大于名,有名侈于实。

犹之用人,非畜道德者,恶能辨之不惑,议之不徇?

不惑不徇,则公且是矣!

而其辞之不工,则世犹不传,于是又在其文章兼胜焉。

故曰,非畜道德而能文章者,无以为也。

岂非然哉!

然畜道德而能文章者,虽或并世而有,亦或数十年或一二百年而有之。

其传之难如此,其遇之难又如此。

若先生之道德文章,固所谓数百年而有者也。

先祖之言行卓卓,幸遇而得铭,其公与是,其传世行后,无疑也。

而世之学者,每观传记所书古人之事,至其所可感,则往往衋然②不知涕之流落也,况其子孙也哉!

况巩也哉!

其追睎祖德,而思所以传之之由,则知先生推一赐于巩而及其三世。

其感与报,宜若何而图之?

抑又思,若巩之浅薄滞拙,而先生进之;先祖之屯蹶否塞③以死,而先生显之。

则世之魁闳④豪杰不世出之士,其谁不愿进于门?

潜遁幽抑之士,其谁不有望于世?

善谁不为,而恶谁不愧以惧?

为人之父祖者,孰不欲教其子孙?

为人之子孙者,孰不欲宠荣其父祖?

此数美者,一归于先生!

既拜赐之辱,且敢进其所以然。

所谕世族之次,敢不承教而加详焉?

愧甚,不宣。

巩再拜。

(有删改)

注

①宋仁宗庆历六年夏,曾巩写信请欧阳修为已故的祖父曾致尧作一篇墓碑铭。

碑铭写好后,曾巩于庆历七年写此信致谢。

②衋(xì)然:

伤心痛苦的样子。

③屯蹶否塞:

困苦挫折,时运不通。

④魁闳:

高大,俊伟。

1.下列对原文有关内容的概括与赏析,不正确的一项是( )

A.作者认为“铭志”与“史传”的内容侧重不同,前者表现人的美善言行,后者对人的善恶都一一加以记载,因此二者在警世劝诫上的作用完全不同。

B.作者在信中剖析了今铭“不实”的原因:

一是请铭的人一味想要美誉显扬其亲长而不根据事理原貌撰铭,二是撰铭之人碍于人情不得不作溢美之词。

C.这是一篇独具特色的感谢信,它没有平常的客套和空泛的溢美之辞,而是通过对铭志作用及流传条件的分析,表达了对道德文章兼胜的赞许与追求。

D.本文重章法,结构谨严,环环相扣,起承转合如行云流水,曲径通幽,层层递进,正是这种“纡徐”之笔,把作者的感谢与敬佩,表达得酣畅淋漓。

答案 A

解析 “二者在警世劝诫上的作用完全不同”错,二者的作用应该是相近的。

2.下列对原文有关内容的概括与赏析,不正确的一项是( )

A.作者认为只有“畜道德而能文章者”,才能写出“公与是”的墓志碑铭,将道德、文章并提,强调思想修养与写好文章同等重要。

B.本文善于敛气蓄势,本为感谢颂扬欧公,却先阐述道德与文章的关系,再言“畜道德而能文章”者极其罕有,气势蓄极,到文末颂扬欧公便水到渠成。

C.作者认为铭文与史传都有警世劝善的作用,然史传对善恶之人都会加以记载,而铭文一直以来都只记功德卓著、才能操行出众、志气道义高尚的人。

D.本文虽为书信,但吞吐抑扬,极尽腾挪,语言从容舒缓、纡徐百折,在深谢欧阳修赐铭之恩、盛誉其“畜道德而能文章”的同时,也赞扬了自己的先祖。

答案 C

解析 根据原文内容可知,“一直以来都只记……”的说法错误。

参考译文

曾巩叩头两次拜上,舍人先生:

去年秋天,我派去的人回来,承蒙您赐予书信及为先祖父撰写墓碑铭,我反复读诵,真是感愧交并。

说到铭志之所以能够著称后世,是因为它的意义与史传相接近,但也有与史传不相同的地方。

因为史传对人的善恶都一一加以记载,而碑铭呢,大概是古代功德卓著、才能操行出众、志气道义高尚的人,怕后世人不知道,所以一定要立碑刻铭来显扬自己,有的置于家庙里,有的放置在墓穴中,其用意都是一样的。

如果那是个恶人,那么有什么好铭刻的呢?

这就是碑铭与史传不同的地方。

铭文的撰写,为的是使死者没有什么可遗憾的,生者借此能表达自己的尊敬之情。

行善之人喜欢自己的善行善言流传后世,就积极建立功业;恶人没有什么可记,就会感到惭愧和恐惧。

至于博学多才、见识通达的人,忠义英烈、节操高尚之士,他们的美善言行,都能一一表现在碑铭里,这就足以成为后人的楷模。

铭文警世劝诫的作用,不与史传相近,那么又与什么相近呢?

到了世风衰微的时候,为人子孙的,一味地只要褒扬他们死去的亲人而不顾事理。

所以即使是恶人,都一定要立碑刻铭,用来向后人夸耀。

撰写铭文的人既不能推辞不作,又因为死者子孙的一再请托,如果直书死者的恶行,人情上就过不去,这样铭文就开始出现不实之辞。

后代要想给死者作碑铭者,应当观察一下作者的为人。

如果请托的人不得当,那么他写的铭文必定会不公正、不正确,就不能流行于世,传之后代。

所以千百年来,尽管上自公卿大夫下至里巷小民死后都有碑铭,但流传于世的很少。

这里没有别的原因,正是请托了不适当的人,撰写的铭文不公正、不正确的缘故。

照这样说来,怎样的人才能做到完全公正与正确呢?

我说不是具有道德素养、文章高明的人是做不到的。

因为道德高尚的人对于恶人是不会接受请托而撰写铭文的,对于一般的人也能加以辨别。

而人们的品行,有内心善良而事迹不见得好的,有内心奸恶而外表良善的,有善行恶行相差悬殊而很难确指的,有实际大于名望的,有名过其实的。

好比任用人才一样,如果不是具有道德素养的人,怎么能辨别清楚而不被迷惑、议论公允而不徇私情呢?

能不受迷惑,不徇私情,就是公正和实事求是了。

但是如果铭文的辞藻不精美,那么依然不能流传于世,因此就要求作碑文之人的文章也要写得好。

所以说不是具有道德素养而又工于文章的人是不能写碑志铭文的,难道不是如此吗?

但是具有道德素养而又善作文章的人,虽然有时会同时出现,但也许有时几十年甚至一二百年才有一个。

因此铭文的流传是如此之难;而遇上理想的作者更是加倍的困难。

像先生的道德文章,真正算得上是几百年中才有的。

我先祖的言行高尚,有幸遇上先生为其撰写公正而又正确的碑铭,它将流传当代和后世是毫无疑问的。

世上的学者,每每阅读传记所载古人事迹的时候,看到感人之处,就常常激动得不知不觉地流下了眼泪,何况是死者的子孙呢?

又何况是我曾巩呢?

我追怀先祖的德行而想到碑铭所以能传之后世的原因,就知道先生惠赐一篇碑铭将会恩泽及于我家祖孙三代。

这感激与报答之情,我应该怎样来表示呢?

我又进一步想到像我这样学识浅薄、才能庸陋的人,先生还提拔鼓励我,我先祖这样命途多舛穷愁潦倒而死的人,先生还写了碑铭来显扬他。

那么世上那些俊伟豪杰、世不经见之士,他们谁不愿意拜倒在您的门下?

那些潜居山林、穷居退隐之士,他们谁不希望名声流播于世?

好事谁不想做,而做恶事谁不感到羞愧恐惧?

当父亲、祖父的,谁不想教育好自己的子孙?

做子孙的,谁不想使自己的父祖荣耀显扬?

这种种美德,应当全归于先生!

我荣幸地得到了您的恩赐,并且冒昧地向您陈述自己所以感激的道理。

来信所论及的我的家族世系,我怎敢不听从您的教诲而加以研究审核呢?

荣幸之至,书不尽怀。

曾巩再拜上。

1.认识题型特点

(1)概括内容与赏析艺术并重。

(2)题干均为“负选”型(从四项中选出不正确的一项)

(3)四个选项几乎覆盖了整个文言文材料,且顺序与文本的顺序有着一定的一致性。

(4)选项涉及对文意的概括分析及对文本的艺术赏析。

前者的内容比例大。

(5)设误点极细小。

多设在文意的概括与分析上,很少放在艺术赏析上;即便放在艺术赏析上,很少放在艺术特点、技巧的判定上,多放在手法效果的分析上。

2.掌握答题步骤

第一步:

通读全文,整体把握

整体速读,弄清文章的体裁及大致内容。

(1)分析人物和事件。

如果是史传类文章,要注重分析文章写了几个人,主要、次要人物是谁,人物之间有何关系,作者对他们的评价如何,等等;同时,还要把握文章写了哪些事情,这些事情涉及哪些人物以及事件之间的关系。

(2)感知观点和态度。

如果是杂记类文章,要分析作者借助所叙之事、所议之事作出了怎样的评价,说明了什么道理,表明了怎样的态度;同时,还要结合作者、事件等所处的时代背景,分析语句所蕴含的意义。

(3)分析景物和情感。

如果是写景类文章,考生要把握描写对象的特点,分析景物描写的方法以及作者对景物的情感和以此表达的观点。

(4)分析观点和论据。

如果是议论性文章,考生要确定文章的观点和使用的论据以及作者要表达的情感。

第二步,关注细节,依文索义

错误选项通常是把某一情节通过添加、转移、曲解等方式作了细微的改动。

所以我们在审读选项时,再细微的情节,包括人物的言行、对人物的品评、动作的施动与受动、时间空间上的顺序等等,都不能忽略。

选项对文中信息的描述有两种方式:

直述和转述。

如果是转述,我们要注意转述的句意是否与原文保持一致。

判断选项正误时,一定要在原文中找到原句,再结合上下文语境准确理解词句的意思,切记不可凭印象主观臆断。

有的选项可能牵涉原文的多处细节,这些都要准确找到,不能想当然,要判之有据。

如果说某一分句在文中根本找不到相应的句子,那十有八九是无中生有。

第三步,仔细比对,反复推敲

概括内容和赏析艺术题的解题关键是“比对”,就是把每一个选项都与相应的原文作逐字逐句地细致对比,重点关注人物与事件是否一致,时间上有没有颠倒,空间上有没有混淆,用词是否妥当,有没有故意拔高或降低对人物或事件的评价,有没有错误理解某个关键词或关键句。

找到某处存疑的地方后,再比对原文中的句子反复阅读,结合上下文语境仔细推敲。

一般说来,只要找到,判断出选项是否错误应该是不难的。

二、针对“概括”与“赏析”部分,分别突破

(一)用“比对法”识破内容概括部分的设误陷阱

1.比对关键词语,看是否曲解文意

命题者对原文关键词语故意错解以迷惑考生。

因为设误点极其细小,故要认真、细心比对。

阅读下面的原文与选项,认真比对,看看选项分析概括是否有误。

(1)原文:

资善堂翊善朱震疾亟,荐焞(指传主尹焞)自代。

上指奏牍曰:

“震亦荐焞代资善之职,但焞微聩,恐教儿费力尔。

”未几,称疾在告,除权礼部侍郎兼侍讲。

(《宋史·列传一百八十七》)

选项:

朱震曾经推举尹焞代理资善堂的职务,可不久后,尹焞就又一次称病告假,于是就一并被免去了礼部侍郎兼侍讲的官职。

答:

________________________________________________________________________

答案 “除”是授予官职,而不是被免去官职。

(2)原文:

今瀛地震之所摧败,与郑之火灾、卫之寇难无异。

公