最新精编高中人教版高考政治复习必修4第4课考点一世界的物质性公开课优质课教学设计及解析.docx

《最新精编高中人教版高考政治复习必修4第4课考点一世界的物质性公开课优质课教学设计及解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新精编高中人教版高考政治复习必修4第4课考点一世界的物质性公开课优质课教学设计及解析.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

最新精编高中人教版高考政治复习必修4第4课考点一世界的物质性公开课优质课教学设计及解析

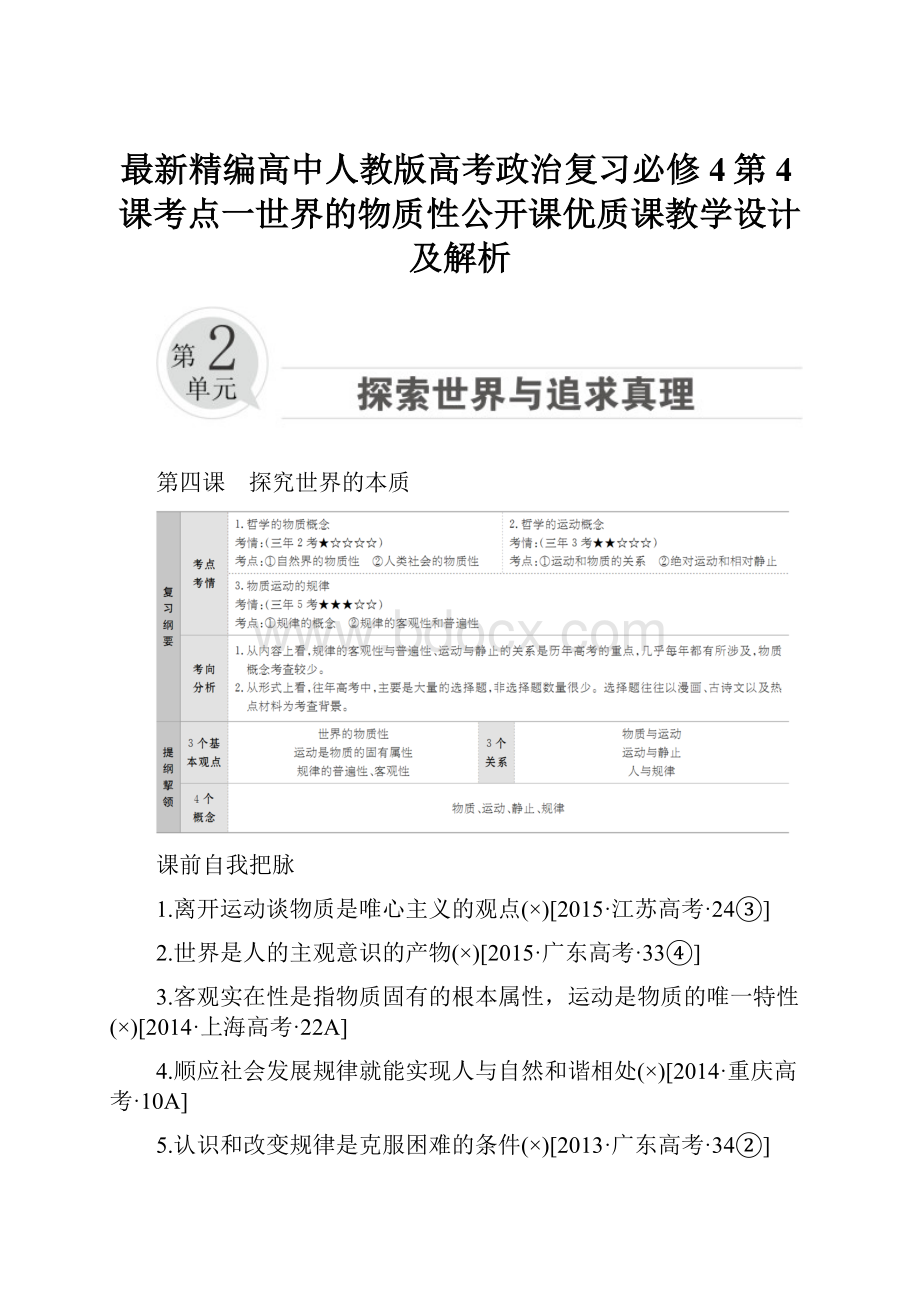

第四课 探究世界的本质

课前自我把脉

1.离开运动谈物质是唯心主义的观点(×)[2015·江苏高考·24③]

2.世界是人的主观意识的产物(×)[2015·广东高考·33④]

3.客观实在性是指物质固有的根本属性,运动是物质的唯一特性(×)[2014·上海高考·22A]

4.顺应社会发展规律就能实现人与自然和谐相处(×)[2014·重庆高考·10A]

5.认识和改变规律是克服困难的条件(×)[2013·广东高考·34②]

6.静止是物质具体形态的存在方式(×)[2011·江苏高考·26D]

[提示]

1.离开运动谈物质是形而上学不变论的观点,离开物质谈运动是唯心主义的观点。

2.物质世界是客观的,物质决定意识,而不是意识决定物质。

3.客观实在性是物质的唯一特性,运动是物质固有的根本属性。

4.只是顺应社会发展规律,不能实现人与自然和谐相处。

5.规律是客观的,不能人为改变。

6.运动是物质的存在方式。

考点一 世界的物质性

知识精讲

1.物质

(1)物质的概念

(2)物质与具体的物质形态

物质

具体的物质形态

区别

特性

唯一特性是客观实在性

除客观实在性以外,还有其自身的个别属性

存在状态

不生不灭、永恒存在

有生有灭

联系

物质是对具体的物质形态的抽象和概括;物质依赖于具体的物质形态,离开具体的物质形态,就没有了物质。

不能用物质代替具体的物质形态,否则就看不到世界的多彩;同样也不能用具体的物质形态代替物质,否则又会抹杀世界的物质性

特别提醒 第一,物质是对物质具体形态共性的概括,与物质具体形态是共性与个性的关系,而不是整体与部分、多数与少数的关系。

第二,要明确哲学的物质概念与自然科学的物质概念的关系:

自然科学的物质概念只涉及自然界中的物质形态的具体特征,而哲学上讲的物质概念则概括了世界上所有物质具体形态的共同特点,即客观实在性。

2.世界是物质的

(1)自然界的物质性

自然界中的事物是按照自身所固有的规律形成和发展的,都有自己的起源和发展史,是统一的物质世界的组成部分。

(2)人类社会的物质性

①产生:

人类社会是物质世界长期发展的产物。

劳动创造了人和人类社会,没有劳动就没有人,就没有人类社会。

②本质:

人类社会在本质上是一个客观的物质体系,构成社会物质生活条件的基本要素是地理环境、人口因素和生产方式。

这三者都是客观的物质的要素。

这些要素的客观性,集中体现了人类社会的物质性。

(3)意识是客观存在的反映:

人的意识一开始就是社会的产物,它是在劳动中伴随着人和人类社会一起产生的。

图示:

结论:

世界是物质的世界,世界的真正统一性就在于它的物质性。

特别提醒 关于世界的物质性,有以下几种说法:

世界的本质是物质的;世界的本原是物质;世界的统一性在于它的物质性;世界统一于物质;世界是物质的。

知识拓展 全面理解物质资料的生产方式

(1)物质资料的生产方式是社会存在和发展的基础。

(2)物质资料的生产方式是生产力和生产关系的统一。

(3)物质资料的生产方式是客观的。

易错纠偏

易错点一:

混淆物质和物质的具体形态

提醒

物质是指不依赖于人的意识并能为人的意识所反映的客观实在,物质存在于物质的具体形态中,二者是共性与个性的关系。

列宁说:

“物质是标志客观实在的哲学范畴,这种客观实在是人通过感觉感知的,它不依赖于我们的感觉而存在,为我们的感觉所复写、摄影、反映。

”这表明( )

①物质具有可知性 ②物质就是物质的具体形态 ③客观实在性是物质的唯一特性 ④感觉是物质存在的基础

A.①②B.①③

C.②③D.②④

答案 B

解析 本题考查物质的含义、特性。

这种客观实在是人通过感觉感知的,表明物质具有可知性,①符合题意;物质是标志客观实在的哲学范畴,表明客观实在性是物质的唯一特性,③符合题意;物质是对物质具体形态的抽象、概括和总结,②错误;物质不依赖于人的感觉而存在,④说法错误。

易错点二:

混淆客观实在与客观存在

提醒

客观实在是指不管人们承认不承认、喜欢不喜欢、知道不知道,它都不依赖于人的意识而实实在在地存在着的特性,它是对世界万事万物共同特性的抽象和概括,不包括精神、意识现象。

而客观存在是相对主观而言的,它既可以指具体的物质形态,也可以指具体的思想。

对于任何人来说,客观存在的东西除了物质现象以外,还有精神、意识现象。

物质是不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观实在。

这里的“客观实在”是指( )

A.某一种具体的物质形态

B.一切客观存在着的事物和现象的共同本质

C.自然界中可以直接感知的事物

D.世界上一切物质现象和精神现象的总称

答案 B

解析 本题考查学生对物质概念的理解。

客观实在是对具体的物质形态的抽象概括,但不等于具体的物质形态,也不是世界上一切物质现象和精神现象的总称,A、C、D排除,B是对“客观实在”的正确理解,当选。

固本随练

1.步入21世纪,人类不仅能通过转基因技术制造出各种各样的转基因产品,如棉花、大豆、木瓜等,而且还能利用动物的细胞复制出大量相同的生命个体,如猪、奶牛等。

这些成果的哲学意义在于( )

①证明了自然界不具有物质性 ②有力地驳斥了“上帝造物”的观点 ③证明了人类进入随意创造自然物的时代 ④为自然界的物质性提供了自然科学依据

A.①④B.①③

C.②③D.②④

答案 D

解析 本题考查自然界的物质性。

人类转基因技术成果的哲学意义在于证明了自然界的物质性,有力地驳斥了“上帝造物”的观点,②④正确、①错误;创造自然物的前提是承认自然界的客观性,③错误,故选D。

2.由于人们大量捕杀猫头鹰、蛇等野生动物,失去天敌的田鼠便大量繁殖,洞庭湖地区就爆发了“鼠患”。

这提醒我们( )

①人类改造自然的同时也改变了自然规律 ②认识和改造自然必须以保护自然为前提 ③受人类活动影响的自然界已经失去客观性 ④必须尊重自然规律,与自然界和谐相处

A.①③B.①②

C.②④D.①④

答案 C

解析 本题考查自然界的物质性。

材料体现了违背自然界的客观性必然遭到自然界的惩罚,要求我们认识和改造自然界必须以保护自然为前提,必须尊重自然规律,②④符合题意。

自然界是客观的,规律也是客观的,人不能改变自然规律,也不能改变自然界的客观性,①③说法错误。

3.为全面掌握我国地理国情现状,满足经济社会发展和生态文明建设的需要,我国于2013年至2015年开展了第一次全国地理国情普查工作。

这次全国地理国情普查工作主要是完成对我国陆地国土范围内地表自然和人文地理要素的普查。

普查的这些要素( )

①是人类社会赖以生存和发展的物质生活条件 ②在人类社会形成和发展中起着决定性的作用 ③它们具有的客观性体现了人类社会的物质性 ④它们是创造人类社会的必不可少的关键要素

A.①②B.③④

C.①③D.②④

答案 C

解析 本题考查人类社会的客观性。

我国陆地国土范围内地表自然和人文地理要素属于地理环境,是构成人类社会的物质生活条件,具有客观性,①③说法正确。

劳动在人和人类社会的形成中起着决定作用,②④说法错误。

4.中东呼吸综合征是新型冠状病毒感染引起的急性、严重呼吸道疾病,它与人们熟知的非典病毒同属冠状病毒,但类型不同,其传染性弱于非典病毒。

中东呼吸综合征病毒与非典病毒( )

①都是客观物质世界的一部分 ②具有完全相同的表现形式 ③都能够被人们了解并认识 ④具有完全不同的运行规律

A.①②B.②④

C.①③D.③④

答案 C

解析 本题考查考生对物质的理解。

病毒是客观存在的,也是能够被认识的,①③符合题意。

中东呼吸综合征病毒与非典病毒是两种不同的病毒,其表现形式不可能完全相同,②错误。

中东呼吸综合征病毒与非典病毒同属冠状病毒,其运行规律也存在着共通之处,故④错误。

5.因在中微子振荡方面作出突出贡献,日本科学家梶田隆章和加拿大科学家阿瑟·麦克唐纳获得2015年诺贝尔物理学奖。

中微子被称为宇宙间的“隐身人”。

在很长一段时间里,中微子都被认为不具质量。

这两位科学家的发现证明了中微子振荡现象,揭示出中微子无论多小都具有质量,这是粒子物理学的历史性发现。

这一发现表明( )

①思维和存在具有同一性 ②物质是不依赖于人的意识的客观实在 ③认识世界取决于意识活动的主动创造性

④意识是对物质的正确反映

A.①②B.③④

C.②③D.①④

答案 A

解析 这一发现证明了中微子振荡现象,揭示出中微子无论多小都具有质量,体现了①②。

③夸大了意识的作用。

④说法错误,意识有正确与错误之分。

考向聚焦

动态发布

命题特点

2015·广东卷·34

2014·上海卷·22

2012·浙江文综·27

……

本考点主要以选择题形式出现

命题点1 自然界的客观性

例1 [2012·浙江高考]我国地质地貌复杂,气候类型多样,自然灾害频发。

因此,科学防灾减灾对经济社会发展极为重要。

这里包含的道理有( )

①地理环境是社会物质生活条件的基本要素 ②地质气候变化虽然复杂但一定有内在规律 ③发挥意识的能动作用就可以防灾减灾 ④顺从自然是防灾减灾的根本出路

A.①② B.③④

C.②③D.①④

答案 A

解析 自然灾害属于自然界的客观现象,不以人的意志为转移,③说法错误;防灾减灾工作的关键在于充分发挥主观能动性,认识、尊重和利用自然规律,而不是一味顺从自然。

答案选①②。

命题点2 哲学的“物质”概念

例2 [2014·上海高考]物质的唯一特性是客观实在性。

这里的“客观实在性”是指( )

A.物质固有的根本属性

B.世界上一切物质的共性

C.对客观世界的能动反映

D.事物发展中确定不移的基本秩序

答案 B

解析 客观实在性是一切具体的物质形态的共性,B当选;运动是物质固有的根本属性,A不选;物质不是指人们认识世界的活动,C不选;D是指规律,排除。

随堂高考

1.[2015·广东高考]水在常见的三种形态下的结构和动力学行为已被人们了解,但在受限空间内却不完全为人所知。

近日,有研究团队在这方面取得重大发现:

在常温下,在石墨烯片毛细通道中的受限水会整齐排列成规则的二维方形冰结构。

这是常温下水的一种全新存在形式。

该研究成果对于解释低维空间内水的快速输运具有重要意义。

这一新发现再次印证了( )

①物质的具体形态是多样的,认识是无限的 ②质变是由事物的内部结构变化引起的 ③人为事物的联系是通过实践活动形成的 ④以新形式出现的事物,有远大发展前景

A.①②B.①③

C.②④D.③④

答案 A

解析 在不同的条件下,水的存在形式不同,说明物质的具体形态可以随着条件的变化而变化,同时,材料中人们的重大发现也说明认识会随着实践的发展而发展,①符合题意。

排列顺序不一样,水的存在形式就不一样,体现了内部结构变化引起了事物的质变,②符合题意。

③说法正确,但材料中并没有体现人为事物联系的产生过程,体现的是自在事物内部的联系;④错误,以新形式出现的事物不一定是新事物,不一定有远大发展前景,具有远大发展前景的事物是符合客观规律的事物。

2.[2014·课标全国卷Ⅱ]地球上生物细胞的直接能源为三磷酸腺苷。

最近,研究人员将含磷陨石放置在模拟的早期地球环境中与酸性流质物等进行反应,产生了原始的、可供生命使用的能量源——三磷酸腺苷分子的早期形式。

该发现为解开地球上的无机环境如何进化出最初的生命物质这一生命起源之谜提供了新的可能性。

上述实验进一步证明( )

①无生命物质和生命物质具有共同的基础和本质

②无生命物质向生命物质的转变是无条件的、必然的

③无生命物质和生命物质的规律具有同样的表现形式

④无生命物质向生命物质进化的规律是能够被认识的

A.①②B.①④

C.②③D.③④

答案 B

解析 本题考查规律的客观性和人的主观能动性。

无生命物质向生命物质的转变是有条件的,②错误;规律的表现形式是多种多样的,③错误;①④正确且符合题意。

故选B。

3.[2011·江苏高考]荀子说:

“天不为人之恶寒也辍冬,地不为人之恶辽远也辍广。

”这句话表明( )

A.世界的真正统一性在于它的物质性

B.自然界先于人和人的意识而存在

C.自然界的事物是按自己的意志行事的

D.万事万物是不以人的意志为转移的

答案 B

解析 荀子的名言说明规律是客观的,它的存在和发生作用不以人的意志为转移,D正确。

题干并未强调世界的真正统一性在于它的物质性,A与题意无关。

材料未体现自然界与人的意识的关系,B、C不符合题意,且C本身观点错误。

4.[2010·课标全国卷Ⅱ]在人类活动所排放的温室气体中,二氧化碳所占比例最大,对它的处理方式一般是捕捉后封存。

目前,科学家正致力于二氧化碳回收再利用的研究,利用它与氢气反应,产生甲醇,再与其他物质反应,生成乙烯,从而为工业提供原材料,使二氧化碳转变为廉价而充裕的可再生能源。

这一研究思路体现了科学家力图通过科技创新( )

①生产出自然界原来没有的物质形态 ②解决人类社会可持续发展提出的新课题 ③解决不适应生产发展要求的高耗能问题 ④探索解决人与自然矛盾的可行路径

A.①②B.②③

C.③④D.②④

答案 D

解析 ①说法明显错误,自然界是客观的,人们只能对其利用和改造,不能创造。

把二氧化碳转变为可再生能源,并没有解决高耗能问题,故排除③。

②④符合题意。