高三第一次统一考试语文.docx

《高三第一次统一考试语文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高三第一次统一考试语文.docx(24页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

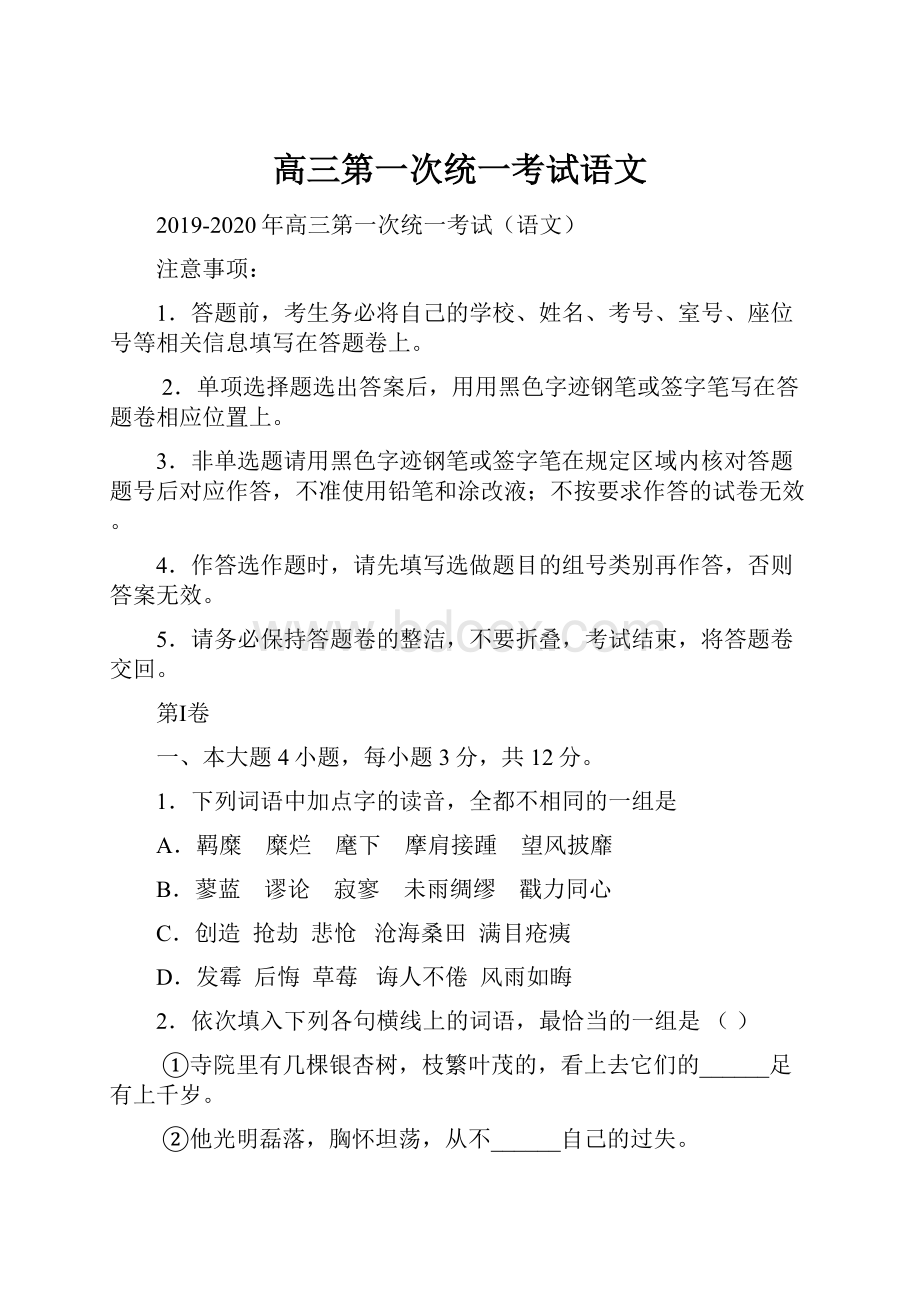

高三第一次统一考试语文

2019-2020年高三第一次统一考试(语文)

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的学校、姓名、考号、室号、座位号等相关信息填写在答题卷上。

2.单项选择题选出答案后,用用黑色字迹钢笔或签字笔写在答题卷相应位置上。

3.非单选题请用黑色字迹钢笔或签字笔在规定区域内核对答题题号后对应作答,不准使用铅笔和涂改液;不按要求作答的试卷无效。

4.作答选作题时,请先填写选做题目的组号类别再作答,否则答案无效。

5.请务必保持答题卷的整洁,不要折叠,考试结束,将答题卷交回。

第Ⅰ卷

一、本大题4小题,每小题3分,共12分。

1.下列词语中加点字的读音,全都不相同的一组是

A.羁糜 糜烂 麾下 摩肩接踵 望风披靡

B.蓼蓝 谬论 寂寥 未雨绸缪 戳力同心

C.创造 抢劫 悲怆 沧海桑田 满目疮痍

D.发霉 后悔 草莓 诲人不倦 风雨如晦

2.依次填入下列各句横线上的词语,最恰当的一组是()

①寺院里有几棵银杏树,枝繁叶茂的,看上去它们的______足有上千岁。

②他光明磊落,胸怀坦荡,从不______自己的过失。

③经济改革如长江大河,奔腾向前,不可_______。

A.年纪隐讳遏制B.年龄隐讳遏止

C.年纪隐瞒遏止D年龄.隐瞒遏止

3.下列句中,划线的成语或熟语使用恰当的一句是()

A.应用文,比如“合同”、“调查报告”、“总结”等官样文章,一般不使用文学语言。

B.那林立的大石,千态万状,有的像卧虎,有的像奔马,无不惟妙惟肖。

C.做事情要未雨绸缪,不可临渴掘井,要知道“船到江心补漏迟”啊,你要早做打算。

D.宁老师针对班上学生良莠不齐的现状,讲课时注意分层指导,同学们都很满意。

4.下列各句中,没有语病的一句是()

A.种种迹象表明,购房者的观望非但没有像往日那样,坚持几日就选择放弃,重新加入到购房大军中去,而且政策的从严,让购房者对房价下降充满信心。

B.中纪委监察部的派驻机构要把加强监督作为第一位的职责,切实加强对领导干部的监督,防止权力失控、决策失误和行为失范。

C.海陵岛十里银滩上,专门为“南海一号”修建的广东海上丝绸之路博物院3号舱,即“水晶宫”,目前已修建完毕。

D.消费者一旦被认定受到经营者的精神损害,经营者将支付至少5万元以上的精神赔偿。

二、本大题7小题,共33分。

阅读下面一段文言文,完成5----9题。

(21分)

西湖七月半①

张岱②

西湖七月半,一无可看,止可看看七月半之人。

看七月半之人,以五类看之。

其一,楼船箫鼓,峨冠盛筵,灯火优傒,声光相乱,名为看月而实不见月者,看之;其一,亦船亦楼,名娃闺秀,携及童娈,笑啼杂之,环坐露台,左右盼望,身在月下而实不看月者,看之;其一,亦船亦声歌,名妓闲僧,浅斟低唱,弱管轻丝,竹肉相发,亦在月下,亦看月,而欲人看其看月者,看之;其一,不舟不车,不衫不帻,酒醉饭饱,呼群三五,跻入人丛,昭庆、断桥③,嘄呼嘈杂,装假醉,唱无腔曲,月亦看,看月者亦看,不看月者亦看,而实无一看者,看之;其一,小船轻幌,净几暖炉,茶铛旋煮,素瓷静递,好友佳人,邀月同坐,或匿影树下,或逃嚣里湖

,看月而人不见其看月之态,亦不作意看月者,看之。

杭人游湖,巳出酉归,避月如仇。

是夕好名,逐队争出,多犒门军酒钱,轿夫擎燎,列俟岸上。

一入舟,速舟子急放断桥,赶入胜会。

以故二鼓以前,人声鼓吹,如沸如撼,如魇如呓,如聋如哑。

大船小船一齐凑岸,一无所见,止见篙击篙,舟触舟,肩摩肩,面看面而已。

少刻兴尽,官府席散,皂隶喝道去。

轿夫叫船上人,怖以关门,灯笼火把如列星,一一簇拥而去。

岸上人亦逐队赶门,渐稀渐薄,顷刻散尽矣。

吾辈始舣舟近岸。

断桥石磴始凉,席其上,呼客纵饮。

此时,月如镜新磨,山复整妆,湖复颒面。

向之浅斟低唱者出,匿影树下者亦出。

吾辈往通声气,拉与同坐。

韵友来,名妓至,杯箸安,竹肉发。

月色苍凉,东方将白,客方散去。

吾辈纵舟,酣睡于十里荷花之中,香气拍人,清梦甚惬。

[注]①七月半:

农历七月十五日,俗称中元节,又名鬼节。

杭州旧习,人们于这天晚上倾城出游西湖。

②张岱(1597--1679),明末清初文学家。

③昭庆:

昭庆寺,在西湖东北岸。

断桥:

原名保佑桥,唐代改称断桥。

里湖:

西湖分外湖、里湖、后湖。

5.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是

A.灯火优傒优良B.竹肉相发歌喉

C.茶铛旋煮不久D.轿夫擎燎火炬

6.下列各组句子中,加点词的意义和用法都相同的一组是

A.以五类看之以故二鼓以前,人声鼓吹,如沸如撼,

B.看月而人不见其看月之态席其上

C.名为看月而实不见月者一一簇拥而去。

D.以五类看之向之浅斟低唱者出

7.以下六句话,分别编为四组,作者认为真正赏月的一组是

①名为看月而实不见月者

②身在月下而实不看月者

③亦在月下,亦看月,而欲人看其看月者

④月亦看,看月者亦看,不看月者亦看,而实无一看者

⑤看月而人不见其看月之态,亦不作意看月者

⑥人散“始舣舟近岸”之“吾辈”

A.①②B.③⑥C.④⑤D.⑤⑥

8.下列对本文的理解和分析,不正确的一项是

A.“名娃闺秀”“童娈”“名妓闲僧”“好友佳人”“韵友”“名妓”皆是作者眼中的“七月半之人”。

B.五种人,涵盖了社会上形形色色的不同类别,游湖的繁华,其实也是社会的繁华,更是作者醉心于繁华的现实生活的写照。

C.西湖七月半自有其迷人之处,俗人眼中似无可看,而在雅人的眼中,则处处是诗。

作者的审美情趣自然是高雅脱俗的,但也不免传统文人孤高自赏的毛病。

D.本文是一篇绝妙的记游散文。

文字简洁,描写生动,构思新奇。

最后一段从前面的第三人称的叙述转为第一人称的叙述。

开头奇警峭拔,结尾韵味悠长,艺术技巧委实高明。

第Ⅱ卷

9.翻译和断句(9分)

(1)翻译下面的句子(6分)

.①或逃嚣里湖,看月而人不见其看月之态,亦不作意看月者,看之。

译文:

②轿夫叫船上人,怖以关门,灯笼火把如列星,一一簇拥而去。

译文:

(2)用“/”给下列文段断句。

(3分)

天下之达道五所以行之者三曰君臣也父子也夫妇也昆弟也朋友之交也五者天下之达道也知仁勇三者天下之达德也所以行之者一也或生而知之或学而知之或困而知之及其知之一也或安而行之或利而行之或勉强而行之及其成功一也

(选自《中庸》)

10.阅读下面一首词,回答问题。

(6分)

菩萨蛮塞上秋望

(清)冯云骧

龙沙落日山衔水,登台怅望寒云里。

猎骑返城西,秋风大将旗。

飞蓬迷鸟路,白雁哀鸣去。

绝塞易黄昏,孤城早闭门。

1词的上阕通过哪些意象呼应了词题?

这些意象的描写有何作用?

(3分)

2一般说来,词的下阕应抒发情感,可文中却看不到抒情的句子。

请通读全词,说说词中抒发了怎样的思想感情?

(3分)

11.补写出下列名句名篇中的空缺部分。

(任选三句,多选按前三句计分)(6分)

(1),。

黄鹤之飞尚不得过,猿猱欲度愁攀缘。

(李白《蜀道难》)

(2),。

银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。

(白居易《琵琶行》)

(3)飞来山上千寻塔,。

不畏浮云遮望眼,。

(王安石〈登飞来峰〉)

(4)且举世誉之而不加劝,举世非之而不加沮,,,斯已矣。

(庄子〈逍遥游〉)

三、本大题共3小题,共计15分。

阅读下面的文字,完成12——15题。

大陆翻译危局

“我真搞不懂,某某的作品那么差,怎么会得诺贝尔文学奖?

”这是近两年来,在大大小小的文学论坛上常见的疑问。

而在相关的回复中,总会有人用恨铁不成钢的语气说:

“哪里是作家写得不好?

是我们翻译的质量太差了!

”

大陆每年出版的外国文学译著数量维持在千种以上。

但是,“文学翻译大国”的光环,却遮不住译文粗劣、译者浮躁、批评缺位等问题。

香港著名翻译家黄邦杰先生指出:

自上世纪90年代以来,内地翻译队伍的后继者似有不足之势。

真是一语中的。

曾经诞生傅雷、草婴、王道乾等优秀译者的中国,如今几乎没有几个叫得响的翻译家。

内地出版社的急功近利也是造成翻译质量下滑的一个重要原因。

就拿名著来说,许多国内的出版社喜欢炒作概念,追求短期效益。

比如,在某个文豪诞生或逝世周年的时候,一窝蜂地出版此作家作品。

这些重译本装帧精美,印刷质量上乘,但翻译质量与旧译本相比都不可同日而语。

有些最新的翻译作品,甚至差到让人不忍卒读的地步——“硬译”过来的文字,不但谈不上优美和流畅,甚至连读懂都很困难。

与翻译质量的每况愈下相联系的是目前译者的尴尬境况。

20年以来,中国绝大多数职业的薪酬都翻了20倍,但翻译的薪酬只翻了1倍。

1980年代初期,译书的稿费基本在千字30元人民币左右,而现在,平均翻译费也不过千字60元人民币。

著名的俄语翻译家草婴告诉记者,他的平均工作量是一天翻译1000字。

“像我这样的译者,在这个时代是活不下去的。

”草婴说。

对于现在的译者动辄两三个月翻译一本十几万字小说的速度,草婴并没有提出批评,反而说:

“我能理解,靠翻译养家糊口很困难,只能依靠量了。

”

问题在于,翻译还是一个对人的素质有极高要求的工种。

一个外语系毕业的学生,甚至一个有海外生活经验的留学生,可以做大型会议的同传,却未必能胜任一部文学作品的翻译。

翻译要求一个人既精通外语,又有良好的中文功底,还要对外国的人文历史有着深刻的理解和掌握。

曾翻译《杜拉斯文集》等名著的南京大学外国语学院院长许均认为,翻译最重要的就是忠实于原著,而这种忠实在吃透原著精神内涵的前提下才能实现。

除了扎实的双语功底和深厚的学养之外,翻译还要求译者有“灵气”。

翻译是一种艺术、一种创作,而艺术创作总是需要灵性的。

这种说不清道不明的东西,是一个优秀翻译家的必备素质。

一方面是低廉的薪酬,另一方面是超高的要求,无怪乎如今优秀的译者寥若晨星。

那么,出版社为什么只给翻译者那么低的稿酬?

出版“新名著主义丛书”的万语文化公司总经理金浩先生说:

现在出版一本译著,假定售价是20元人民币,印数是1万册,那么版权、翻译和印费的成本将占到总收入的40%。

在这种情况下,一本译著的毛利相当有限,只有销量在七八千册以上才有可能赢利。

他们公司出这套“新名著主义丛书”,总共亏了200多万元人民币。

这样,国内的出版社自然不会给译者更多的稿费,更不会像西方出版社那样,给予译者一定的版税。

出版社将原因归咎于现在的人们不爱读书,尤其不爱阅读深刻的文学作品上。

这话也许没错。

但问题在于,如此一来只会形成一个恶性循环:

读者的热情不高,出版社在策划图书时不敢冒险,开出的翻译稿酬无法吸引到高质量的译者,翻译出的作品质量低下,读者就越来越不爱读翻译作品了。

这样的循环进行到一个程度,造成的就是文章开头提到的情况。

一些爱书人感叹于现在翻译质量的下降,而众多不知情的读者直接把矛头对准了那些作品的原作者。

越来越多的人觉得,现在国外已经没什么好作家了,海外的东西,不值一读,不必阅读。

这是真正的危险,是国内文化界必须正视的翻译危局。

12、下列表述,符合原文意思的两项是:

(6分)

A、有人认为获得诺贝尔文学奖的作品那么差,是因为我们的翻译质量太差了;而出版社则认为大家不爱阅读深刻的文学作品是翻译作品质量低下的根本原因。

B、大陆每年出版的外国文学译著存在着译文粗劣、译者浮躁、批评缺位等问题。

C、自上世纪90年代以来,我们大陆的翻译队伍有不足之势,如今缺少叫得响的翻译家。

D、许多国内的内地出版社喜欢在某个特定的日子出版一些装帧精美,印刷质量上乘,但翻译质量低劣的译本。

E、一个优秀的翻译家不仅需要扎实的双语功底,而且需要有深厚的学养之气,灵性也是其必备的素质。

13、下列各项中,属于“优秀译者寥若晨星”的原因有:

(4分)

A、20年以来,中国绝大多数职业的薪酬都翻了20倍,但翻译的薪酬只翻了1倍。

B、出版社急功近利,喜欢炒作概念,追求短期效益。

C、翻译对人的素质有极高要求。

D、现在的人们不爱读书,尤其不爱阅读深刻的文学作品。

14、文末说,“这是真正的危险,是国内文化界必须正视的翻译危局。

”“这”具体指什么?

这样的现状是怎样形成的?

(5分)

四、本大题为选考内容的两组试题,每组试题4小题,共计18分。

本大题目的两组试题分别为(A)“文学类文本阅读”试题组和(B)“实用类文本阅读”试题组。

考生请选择后在上填写组号再对应相应的题号作答。

(A)文学类文本阅读

阅读下面的文字,完成15—18题。

远来的和尚……

冰心

我叫钱清,他叫钱宓,我们是三十多年前在美国认识的。

如今他就坐在我的对面,一身笔挺的藏青色西装,皮鞋擦得锃亮,却戴着一条黄色绣着金龙的缎子领带,似乎显得俗气,这就是钱宓。

他也许看着我这一身褪了色的蓝布中山装觉得寒伧呢。

我是四十年代末期在国内一所名牌大学得了生物学的学士学位,又得了美国东部一所名牌大学的奖学金去进修的。

因为成绩还不错,得到了系主任威尔逊博士的欣赏,我跟他写了硕士和博士论文。

得到博士学位后,他又留我在系里当了他的助手。

也就在这时,我认识了我的妻子艾帼。

她是台湾人,可是对于大陆祖国的一切,十分向往。

她学的也是生物,和我接触很多,又知道我是从北京来的,总是追着我问关于北京的名胜古迹,说是“要能回去看一看多好!

”她还说:

她的名字本来叫“帼英”,因为热爱祖国,自己把“英”字去掉了,因为“艾帼”,叫上去就是“爱国”。

那时台湾和大陆还绝对不能来往,我本来就从心里喜欢她,就和她开玩笑说:

“除非你和我结婚,我就能把你带回去。

”她红着脸打了我胳臂一下,她一向很拘谨,这种表示是她从来没有过的。

我就大着胆子,拉着她的手说:

“你如和我结婚,回到大陆,就不能回台湾去了。

”她还是红着脸,低下头去说:

“我台湾家里,上有兄姐,下有弟妹,我的父母是不会太想我的。

”就这样,我们在美国结了婚,一年后我们有了一对双胞胎女儿,一个叫“纪中”,一个叫“念华”,也是艾帼给她们起的名字。

也就是这时,钱宓从国内来了,他是自费留学的,也想学生物,知道系里有中国老师,便来找我,拉起同胞的关系来,亲热得了不得!

但是他的英文程度很差,我就推荐一个急于找工作的女生,帮他补习。

这个女生叫琳达(她的母亲是个黑人,她长得却完全是白种人的样子,白皮肤,蓝眼睛,一头浅黄的卷发,因为她从来没有见过父亲,也不知道他的姓名,她便姓了母亲的姓),钱宓和她不久就恋爱上了,钱宓家里大概很有钱,因为我们看见琳达戴上了一只很大的钻石戒指。

(他们结婚后,钱宓还花了一大笔钱,把琳达的母亲送到芝加哥她的兄弟处去,因为他怕朋友看见他有个黑人的“丈母娘”。

)

钱宓结婚后,两年中间也生了两个女儿,一个叫琳达,一个叫露西,她们常到我们家来玩。

我们在家里都说中国话,琳达和露西都听不懂,因为她们的父亲,从来不教她们说中国话,哪怕是简单的一两个字!

但是纪中和念华上的都是美国小学,她们可以用英语交谈。

在美国的十几年,匆匆过去了,在威尔逊博士的苦留和祖国母校的敦促下,我还是选择了回国的道路。

这时钱宓又来找我,问我能不能在我任教的这所大学里替他找个位置,他笑着说:

“我听他们都亲昵地叫你‘钱’、‘钱’的,也许他们会让我这个姓‘钱’的顶了你的缺。

”

我腻烦地看了他一眼,说:

“你自己去同威尔逊主任说说看。

”我们一家就忙着收拾回国了。

这都是许多年前的事了。

这二十年来,他回国来了好几次,在蒋介石未死之前,他是回大陆一次,也必到台湾一次,也都说是探亲访友,也想法到各大学去演讲。

蒋介石死后,他就不去台湾了,专跑大陆。

据我在美国的中国朋友信中说,他自称是国内大学请他回去讲学的。

他每次回来总要通过外事部门以美籍华人教授的身分请见政府领导,于是报纸和电视上,也有政府领导接见他的短短报道和镜头……

他对我倒是很殷勤的,这时正问着我们的近况,我说:

“我还是教我的书,艾帼在生物试验室里当了个副教授。

纪中是个北师大的毕业生,现在正教着中学。

念华是医科大学毕业了,正在大学的附属医院里实习。

”同时我也问他,他笑说:

“琳达是个地道的美国式的贤妻良母,我的两个女儿都和美国人结了婚,对方都是商业界人士,至于他们做什么买卖,我也没有细问,反正她们都过得不错,因为她们都不必出去工作。

”

艾帼把整治好的茶点端了出来,放在茶几上,我们正要开始吃茶,外面的汽车喇叭响了,钱宓赶紧扔下茶巾,站了起来说:

“对不起,我要去受领导的接见了……你见过这几位领导没有?

”

我也笑着站起来,说:

“我一个普通的教授会有被召见的荣幸?

只不过在开政协会议的时候,在台下静听他们的报告……”钱宓也不知听见没有,脚步早已跨出了门外。

我们把他送上了车,艾帼关上了院门,回头撇着嘴对我笑,“这真是远来的和尚好念经!

”

15、对于钱宓这个人,作者写出了他性格的哪些方面,请结合文中内容内容进行分析。

(4分)

16、小说在塑造人物方面,除了运用细节描写,还运用了什么方法呢?

试简要分析。

(4分)

17、小说结尾可谓戛然而止,你认为有什么妙处?

(5分)

18、这篇小说成功地刻画了中国老一代知识分子的形象。

这是针对哪一类社会病态现象而进行的有意创作呢?

现代社会还存在这一现象么?

你如何看待这一现象呢?

(5分)

(B)实用文本阅读

阅读下面的文字,完成15——18题。

历史不可复制 精神却能传承

记者(以下简称记):

持续8年对西南联大的关注,你眼中的西南联大是什么样的?

张曼菱(以下简称张):

西南联大是一部历史,是到现在为止还发现得不够、张扬得不够,大家认识得也不够的一部历史;它是大学史,是一部学校史、教育史、人文史。

应该让它浮出水面,进入大众的视野,让它所蕴藏的财富,成为社会的财富和大众的精神食粮。

记:

张:

我希望知识分子用自己的良知和热爱研究西南联大。

社会发展到今天,进入到开放的世态,我们可以用广阔而不是狭隘的眼光来看待历史。

如果有人说这些饱经忧患的前辈们回顾历史仅是在进行“青春的抒情”,那么只能说这些人过于偏爱历史的暗角。

我不愿意以一种窥视隐私的投机方式,来进入这一部对于我们民族对于我们中国知识分子至关重要的辉煌历史。

西南联大总体是一种光明,一种骄傲,一笔稀世之宝的财富。

记:

你在《访谈录》(代序)中提到,在当代挖掘和发扬“重建西南联大的历史价值观”事关重要。

你所理解的“西南联大的历史价值观”是什么?

张:

体制,大学的管理,教授参与管理学校(也就是教授治校),以及全面的人文精神,这些都是历史的价值观。

甚至包括什么是校长,什么是教授夫人。

当年联大的教授好不容易来到昆明就开始马不停蹄地进行讲授,而不是草草完成几节课就去游玩。

这就是大学的“育人精神”。

同时,学风比知识重要。

让学生保持自由的活泼的个性,使学生们的思维活跃,激发他们的创造性。

这才是一个充满个性、人文的大学。

这样的大学,才能成为人才的输出地。

文化不是一本书,它是一条河,在一直变化的、有生命力的,那个时代的人们穿着长衫讲着现代文明,创造了新的文化阶段。

这种文化从“五四”以来开始延续,虽被战争所迫而颠沛流离,万幸的是,以西南联大为代表的大师们,让5000年来的文化命脉得以延续。

中华民族要实现全面复兴,必须要重拾这种文化精神。

记:

关注西南联大多年,你个人最大的收获是什么?

张:

人生识字孤独始,人读书识字就是为了提升自己,这是一种成长。

求同总是发现异,人的成长就是不断验证这种孤独,你可以掩饰,但是不能拒绝。

世界还是这个世界,你如何解决这种距离感?

就是回报。

回报是我们这个民族最优秀的传统,这也是最后的出路,回报,让你感受到的,也是最深情的东西。

我是一个既草根又有高台运作的幸运者,我从云南走出去,如果总是说云南太落后了,那何处是归宿呢?

当你追求个人价值到了一个极高点,一定要回报,这也是熊秉明先生给我的启示,他说过:

远行与回归,否则就是没有灵魂。

关注西南联大,收存西南联大的史料,我最大的收获就是得到了回归,做这件事,让我感觉与故土非常的近、非常的亲。

第二大收获就是个人得到了很大提升。

我现在已不是一般意义的作家,做这件事,影响着我的人生,对生命和价值观的思考、取舍。

我珍惜与这些泰斗级大师们的情缘,不能让他们失望。

与这些才华横溢、经历过西南联大洗礼的老人相处越多,越让我提高了对自己的要求。

第三,做这件事的过程,增强了民族自信心,我们民族优秀的传统要传承下去。

我在中科院给学生们讲课,一个博士生说他只想看杨振宁、李政道、朱光亚的经历,我当着很多人批评他狭隘,没有人文基础,就成不了大师。

过后他专门来找我签名,孺子可教!

中国的年轻人是充满希望的,他们渴望全面、渴望“通才”,但没有人教他们。

今后我会更多地给年轻人开一些讲座,把更多的回报给予他们,把大师们的衣钵、苦心传承下去,也会出一些面对青年,更加人文化的书。

15、从全文看,西南联大给我们留下了哪些“稀世之宝的财富”?

(4分)

16、你认为张曼菱“持续8年对西南联大的关注”得到哪些收获?

(4分)

17、根据张曼菱的回答,请推测横线处记者的第二个提问是什么,并分析本文记者安排的提问之间是什么关系。

(5分)

18、张曼菱认为“人生识字孤独始”,你是否同意她的观点?

请阐述你的看法。

(5分)

五、本大题共2小题,共计12分。

19.下面是某邮局发出的《包裹领取通知单》中关于领取手续的规定。

对这条规定可以有多种理解,请写出其中三种。

(6分)

“领取包裹时应带领取凭证(A)和收件人证明(身份证或工作证)(B),或个人所在单位出具的书面证明(C)及印章(D)。

”

第一种意思是:

领件时应带包裹领取凭证(A),身份证或工作证(B)。

如果没有身份证或工作证,用所在单位书面证明(C)及私人印章(D)也可以。

用公式表示是:

A+B或A+C+D(D,私人印章)

第二种意思用公式表示是:

第三种意思用公式表示是:

第四种意思用公式表示是:

20.观察下图,请介绍北京第29届奥运会安保标志并阐述其创意内涵。

(不超过200字)(6分)

六、作文,共计60分。

21.阅读下面的文字,根据要求作文。

一人开车赶夜路。

对面车辆疾驰而来,他很有礼貌地把刺眼的远光灯转换为柔和的近光灯。

但对方却依然打着远光灯疾驰而过,强光刺痛了他的眼,他心里很是不快。

在白光晃眼中他又迎来了下一个远光灯主义者,这次他有点愤怒了。

有人愿意永远只有自己为别人把远光灯变过来吗?

于是他决定下一个不管是谁,坚决打远光灯。

不一会儿,一辆打着远光灯的车急弛而来。

他没有把远光灯变过来,对方也没有。

对峙似的,两道刺目的白光直射对方的眼睛。

但在交错的瞬间,对方忽然良心发现,将远光灯改为近光灯,他在瞬间也变换了过来------那是个双方都感到惬意和温暖的时刻。

要求:

全面理解材料,但可以选择一个侧面、一个角度构思作文。

自主确定立意,确定文体,确定标题;不要脱离材料的含意作文,不要套作,不要抄袭。

不少于800字。

班级:

____________准考证号:

姓名:

_____________班级学号:

_____________试室:

﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉密封线﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉

语文科答题卷

第Ⅰ卷(选择题共24分)

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

答案

第Ⅱ卷(非选择题共126分)

题号

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

得分

9..①(3分)或逃嚣里湖,看月而人不见其看月之态,亦不作意看月者,看之。

译文:

②(3分)轿夫叫船上人,怖以关门