小学音乐蝈蝈和蛐蛐教学设计学情分析教材分析课后反思.docx

《小学音乐蝈蝈和蛐蛐教学设计学情分析教材分析课后反思.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《小学音乐蝈蝈和蛐蛐教学设计学情分析教材分析课后反思.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

小学音乐蝈蝈和蛐蛐教学设计学情分析教材分析课后反思

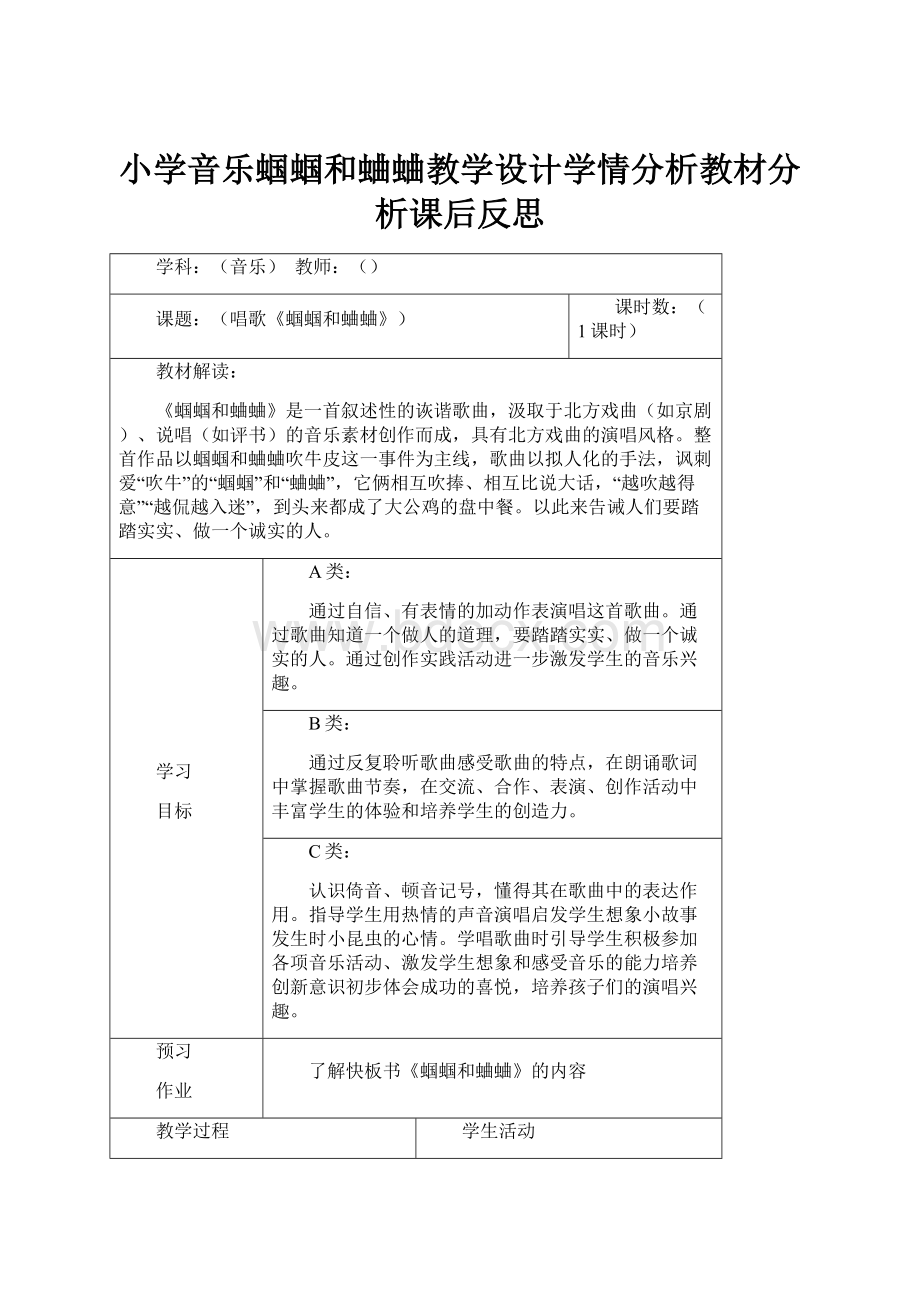

学科:

(音乐)教师:

()

课题:

(唱歌《蝈蝈和蛐蛐》)

课时数:

(1课时)

教材解读:

《蝈蝈和蛐蛐》是一首叙述性的诙谐歌曲,汲取于北方戏曲(如京剧)、说唱(如评书)的音乐素材创作而成,具有北方戏曲的演唱风格。

整首作品以蝈蝈和蛐蛐吹牛皮这一事件为主线,歌曲以拟人化的手法,讽刺爱“吹牛”的“蝈蝈”和“蛐蛐”,它俩相互吹捧、相互比说大话,“越吹越得意”“越侃越入迷”,到头来都成了大公鸡的盘中餐。

以此来告诫人们要踏踏实实、做一个诚实的人。

学习

目标

A类:

通过自信、有表情的加动作表演唱这首歌曲。

通过歌曲知道一个做人的道理,要踏踏实实、做一个诚实的人。

通过创作实践活动进一步激发学生的音乐兴趣。

B类:

通过反复聆听歌曲感受歌曲的特点,在朗诵歌词中掌握歌曲节奏,在交流、合作、表演、创作活动中丰富学生的体验和培养学生的创造力。

C类:

认识倚音、顿音记号,懂得其在歌曲中的表达作用。

指导学生用热情的声音演唱启发学生想象小故事发生时小昆虫的心情。

学唱歌曲时引导学生积极参加各项音乐活动、激发学生想象和感受音乐的能力培养创新意识初步体会成功的喜悦,培养孩子们的演唱兴趣。

预习

作业

了解快板书《蝈蝈和蛐蛐》的内容

教学过程

学生活动

(一)导入

师:

老师今天带来了两个小动物朋友,你们看看他们是谁?

生:

回答

师:

这两只小昆虫十分相像,就像一对小兄弟,绿色的这只叫蝈蝈,褐色的叫蛐蛐。

有一天在南山坡上这小哥俩发生了一个小故事,你们想不想去看一看?

咱们一起去看看吧。

(快板)

快板书听完了,谁能用简短的两句话概括一下这个故事说了些什么?

(蝈蝈和蛐蛐在吹牛)

师:

有一位音乐家就把这段有趣的故事改编成了一首歌曲,大家一起来欣赏一下吧!

(二)新授课程

你们觉得这首歌跟咱平时学的儿童歌曲有什么区别?

特别有什么的味道?

生:

京剧

这样的演唱形式叫京韵儿歌。

京韵儿歌就是将京剧元素和儿童歌曲元素融合在一起形成的一种歌曲。

唱起来非常的诙谐幽默,但是又不乏韵味儿。

刚才看大家看的很开心,你觉得哪里最有趣?

(很能吹牛)可见吹牛没什么好下场。

老师也想来唱一唱刚才老师表演的这首歌曲一共分为几个部分啊?

三个第一段是小哥俩登台亮相,第二段是小哥俩吹牛皮的过程,也是这个故事最主要也是最精彩的部分第三段是故事的结局。

1.这哥俩一见面就互不相让的比试起来了!

找一位同学读一下。

2.加上节奏咱们唱起来就更容易了,咱们一起试试(音乐)

3.“南山坡守着那块青草地”与“南山坡守着那块青草地儿”哪个更好一些?

京韵歌曲最大的特点就是带有儿化音,大家把京味儿也表现出来。

“吹牛皮”这里有什么特点?

一顿一顿的,因为这里有顿音记号

小哥俩见了面之后咱们再来看看它们聊了些什么?

我来扮演蝈蝈,你们来扮演蛐蛐,咱们来吹吹牛

生读第二段(用手给她们打节奏)

听范唱大家有没有发现这段歌曲的特点?

每一句最后都有一个停顿

接下来左边是蝈蝈右边是蛐蛐,互相吹一下

这哥俩吹得正起劲呢,可是他们不知道谁来了?

学唱最后一段。

(三)完整演唱歌曲

让我们完整的演唱一遍这个有趣的故事

(四)合作表演

再来找一对小兄弟来表演一下我来当大公鸡

掌声送给他们,这哥俩可真能吹,最后上了公鸡的肚子里了,谁能给他们点忠告呢?

(五)课堂小结

师:

本堂课你有哪些收获?

生:

知道了做人的道理;

学会了一首京韵儿歌。

(六)拓展:

京剧元素不仅仅运用在音乐领域,服装建筑等各行各业都能看到京剧的影子,希望孩子们喜欢京剧,并能把这门艺术发扬光大。

师总结,结束课程。

学生聆听。

学生讨论,回答问题。

学生听记,回答问题。

分段学唱

根据教师讲授内容,学生带头饰表演唱。

检测学习效果。

教学反思:

《蝈蝈与蛐蛐》这首歌曲是人音版义务教育课程标准实验教科书第10册第六单元《京韵》中的一首表演曲目。

《蝈蝈和蛐蛐》是一首叙述性的诙谐歌曲。

歌曲以拟人化的手法,讽刺爱“吹牛”的“蝈蝈”和“蛐蛐”,它俩相互吹捧、相互比说大话,“越吹越得意”“越侃越入迷”,到头来都成了大公鸡的盘中餐。

以此来告诫人们,要踏踏实实、千万不能浮浮夸夸,要做一个诚实的人。

歌曲的曲调汲取于北方戏曲(如京剧)、说唱(如评书)的音乐素材创作而成。

以趣味性与理论性为一体,学生在演唱时可以发挥自己的想象,表现这“小哥俩”的丑态,边唱边表演去体验音乐的诙谐性。

我在教学中注重引导学生感受体验我国民间艺术宝库里戏曲京剧风格与韵味,以审美为核心,使学生在轻松自然的活动中简单了解了京剧及京韵儿歌的特点,充分体会国粹艺术的传承价值,进一步激发对民族音乐的热爱。

同时充分利用本课幽默但具寓意的歌词及教师的表演唱激发学生学习的兴趣,使学生认识蝈蝈和蛐蛐,并懂得做人、做事的道理。

音乐活动自然生动,学生乐于参与,给了学生充分展示的舞台,发展了学生的音乐能力。

这首歌曲篇幅较长,难度较大,为了使学生能够高效的学习,我通过播放视频、图片、教师范唱、表演等引导学生通过听、说、模仿来进行整体感知和分段学习,并制定四层目标:

1、在学生掌握了旋律后,教师通过引导学生清唱,细细的品味京腔京韵;2、引导学生通过体验人物心理在表情和声音的力度上达到与人物契合;3、对表演性较强的乐句,引导学生用动作强化人物性格,已达到更高层次的音乐表现力。

4、分角色表演,发挥每位学生的特长,达到对音乐作品的再创造。

这节课学生能与老师积极配合,并发挥想象力、创造力,大胆体验。

教学效果比较理想,教学目标完成良好。

相对完成度比较高的部分有:

整节课能紧紧围绕京韵和歌曲,反复让学生玩味、体验,螺旋上升式的提高学生对歌曲的理解、掌握、表现,对歌曲的京韵风格把握的比较到位。

教师的示范、身形体态,给学生了很好的借鉴作用,学生从教师的表演中获得了大量的感性经验,帮助他去提高自己的表演水平。

环节设计环环紧扣,层层递进,学生能力提高比较明显。

注意到全体学生和特长生的共同发展,大部分的表演时学生共同完成的,特长生在有舞台调动的表演环节发挥了自己的特长,有了展示的舞台,反过来又调动全体学生共同积极参与到音乐活动中来。

不足之处:

由于时间关系,在学生表演完后,组织的自评互评环节有些仓促,学生看到了优点也看到了问题,可以让发现问题的学生来展示一下自己的表现,对学生的相互学习会更有促进作用,今后会注意这方面的能力培养。

艺术教学需要讲究教学的艺术性,以体现艺术的美、教学的美。

在音乐课堂教学中,教师还应该启发学生感悟蕴含着丰富的情感和潜在的精妙之处,如果教师能细心寻求,深入钻研,精心设计,使学生在课堂中感受到美的环境,插上美的翅膀,实现美的创造,那么优化音乐课堂教学,提高音乐学质量将是必然的结果。

学情分析:

音乐是一门情感的艺术,在音乐的教学过程中要以审美为核心,以兴趣爱好为动力,让学生与音乐保持密切联系、享受音乐、用音乐美化人生的前提。

根据学生身心发展规律和审美心理特征,以丰富多彩的教学内容和生动活泼的教学形式,激发和培养学生的学习兴趣。

教学内容应重视与学生的生活经验相结合,加强音乐课与社会生活的联系。

音乐教学要面向全体学生,注重个性发展,重视学生的音乐实践和音乐创造能力的培养。

五年级学生生活范围和认知领域进一步发展,体验、感受与探索创造的活动能力增强,但音乐欣赏课还是缺乏耐心的倾听,学生最喜欢律动与音乐活动,在这两方面表现非常好,乐谱知识的学习部分学生仍不是很感兴趣。

学生情况大同小异,每班大约有三分之一左右的学生唱歌时,五音不全,模仿能力又比较差。

其中主要原因是性格内向,也不敢表现自己,因此在今后在学习中,应加强对这些学生的培养,利用生动活泼、富于艺术魅力的形式,鼓励他们参与到音乐活动中,以此来激发、培养、发展他们的兴趣。

效果分析:

本节课课堂气氛和谐,教学效果明显。

通过讲故事、说快板等形式,这种内容和表现手法可以让学生很感兴趣,提高了学生的学习积极性。

所以在设计中主要让学生体会歌曲的情趣、京韵,激发孩子们能大方的作为第一人称来表现歌曲。

特别是在唱到蝈蝈和蛐蛐在青草地上吹牛皮的情景的时候,让学生充分发挥想象当时的情景,创编出表现诙谐、体现京韵的动作,用动作表现来表达情感,使学生加深对歌曲的理解。

另外这首歌曲的戏曲风格,是一大特色。

因此在同学们对京剧的感觉稍有体会后在学唱这首歌曲,大家会更好的把握歌曲的味道,而且以此激发大家对京剧的热爱。

导入新课是音乐课堂教学的一个重要环节,好的导课能强烈地吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣,开拓学生思维的广阔性和灵活性,使学生在学习新课的开始就能迅速、主动进入最佳学习状态,为新课教学创造良好的开端,提高课堂效率。

总之,本课教学可以用两句话概括:

一是兴趣是最好的老师。

二是竞争是最好的动力。

通过这两点来有效地让学生通过各种音乐活动来学会歌曲、体验京韵、体会诙谐、表现歌曲。

教材分析:

《蝈蝈和蛐蛐》是一首叙述性的诙谐歌曲。

歌曲以拟人化的手法,讽刺爱“吹牛”的“蝈蝈”和“蛐蛐”,它俩相互吹捧、相互比说大话,到头来都成了大公鸡的盘中餐。

以此来告戒人们,做人做事要脚踏实地,千万不能浮夸,要做一个诚实的人。

评测练习:

1.通过快板故事,让学生听节奏并按节奏朗读歌词,把难点的节奏提前熟悉,并学会巩固课堂知识。

2.通过对比旋律,认识倚音记号和顿音记号。

唱歌课《蝈蝈和蛐蛐》教学反思

《蝈蝈与蛐蛐》这首歌曲是人音版义务教育课程标准实验教科书第10册第六单元《京韵》中的一首表演曲目。

《蝈蝈和蛐蛐》是一首叙述性的诙谐歌曲。

歌曲以拟人化的手法,讽刺爱“吹牛”的“蝈蝈”和“蛐蛐”,它俩相互吹捧、相互比说大话,“越吹越得意”“越侃越入迷”,到头来都成了大公鸡的盘中餐。

以此来告诫人们,要踏踏实实、千万不能浮浮夸夸,要做一个诚实的人。

歌曲的曲调汲取于北方戏曲(如京剧)、说唱(如评书)的音乐素材创作而成。

以趣味性与理论性为一体,学生在演唱时可以发挥自己的想象,表现这“小哥俩”的丑态,边唱边表演去体验音乐的诙谐性。

我在教学中注重引导学生感受体验我国民间艺术宝库里戏曲京剧风格与韵味,以审美为核心,使学生在轻松自然的活动中简单了解了京剧及京韵儿歌的特点,充分体会国粹艺术的传承价值,进一步激发对民族音乐的热爱。

同时充分利用本课幽默但具寓意的歌词及教师的表演唱激发学生学习的兴趣,使学生认识蝈蝈和蛐蛐,并懂得做人、做事的道理。

音乐活动自然生动,学生乐于参与,给了学生充分展示的舞台,发展了学生的音乐能力。

这首歌曲篇幅较长,难度较大,为了使学生能够高效的学习,我通过播放视频、图片、教师范唱、表演等引导学生通过听、说、模仿来进行整体感知和分段学习,并制定四层目标:

1、在学生掌握了旋律后,教师通过引导学生清唱,细细的品味京腔京韵;2、引导学生通过体验人物心理在表情和声音的力度上达到与人物契合;3、对表演性较强的乐句,引导学生用动作强化人物性格,已达到更高层次的音乐表现力。

4、分角色表演,发挥每位学生的特长,达到对音乐作品的再创造。

这节课学生能与老师积极配合,并发挥想象力、创造力,大胆体验。

教学效果比较理想,教学目标完成良好。