八年级语文上册第一单元综合测试题A卷.docx

《八年级语文上册第一单元综合测试题A卷.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《八年级语文上册第一单元综合测试题A卷.docx(129页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

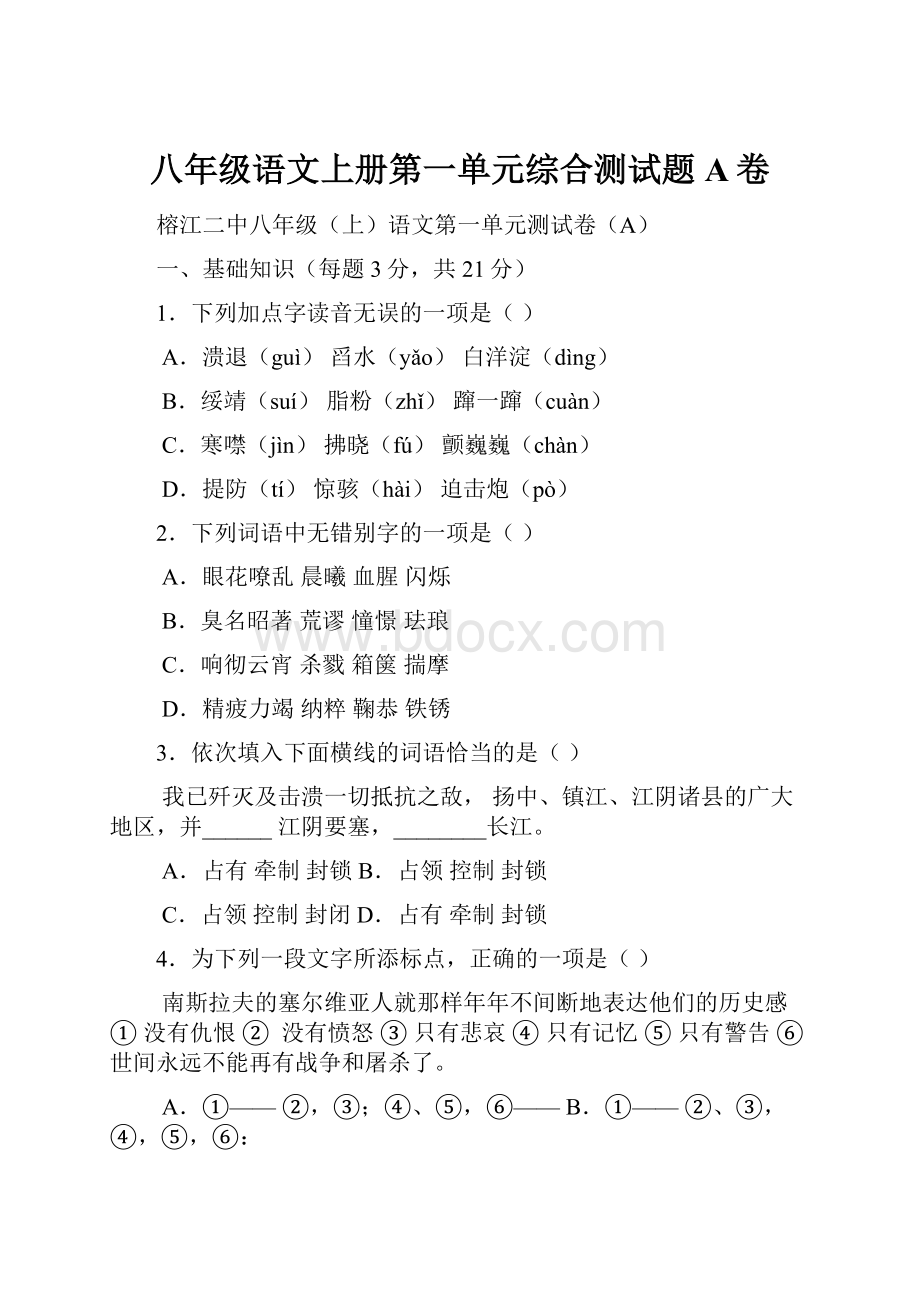

八年级语文上册第一单元综合测试题A卷

榕江二中八年级(上)语文第一单元测试卷(A)

一、基础知识(每题3分,共21分)

1.下列加点字读音无误的一项是()

A.溃退(guì)舀水(yǎo)白洋淀(dìng)

B.绥靖(suí)脂粉(zhǐ)蹿一蹿(cuàn)

C.寒噤(jìn)拂晓(fú)颤巍巍(chàn)

D.提防(tí)惊骇(hài)迫击炮(pò)

2.下列词语中无错别字的一项是()

A.眼花嘹乱晨曦血腥闪烁

B.臭名昭著荒谬憧憬珐琅

C.响彻云宵杀戮箱箧揣摩

D.精疲力竭纳粹鞠恭铁锈

3.依次填入下面横线的词语恰当的是()

我已歼灭及击溃一切抵抗之敌,扬中、镇江、江阴诸县的广大地区,并______江阴要塞,________长江。

A.占有牵制封锁B.占领控制封锁

C.占领控制封闭D.占有牵制封锁

4.为下列一段文字所添标点,正确的一项是()

南斯拉夫的塞尔维亚人就那样年年不间断地表达他们的历史感①没有仇恨②没有愤怒③只有悲哀④只有记忆⑤只有警告⑥世间永远不能再有战争和屠杀了。

A.①——②,③;④、⑤,⑥——B.①——②、③,④,⑤,⑥:

C.①:

②,③;④,⑤,⑥—— D.①:

②,③、④;⑤,⑥——

5.下列加点词语使用不妥当的一项是()

A.由于人民解放军英勇善战,所以西路当面之敌锐不可当,纷纷溃退。

B.老头子张皇失措,船却走不动,鬼子紧紧追上了他。

C.老妇人又捧起土来继续往坟上盖,她要做一个名副其实的坟堆。

D.两个强盗从前对巴特农神庙怎么干,现在对圆明园也怎么干,只是更彻底,更漂亮,以至荡然无存。

6.下列有关文字常识的表述,有误的一项是()

A.消息一般有时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果六个要素,包括标题、导语、背景、主体和结语五部分结构。

B.《芦花荡》的作者是我国当代作家赵树理写的小说,他是荷花淀派的代表人物。

C.《蜡烛》的作者是前苏联作家西蒙诺夫。

D.雨果,法国著名作家,代表作有《巴黎圣母院》和《悲惨世界》等。

7.请在下面横线上填入适当的语句,组成前后呼应的排比句。

人生的价值不在于成就了轰轰烈烈的事业,而在于具体做好了什么。

所以,见到茂密的森林,你只要无愧地做森林中挺拔的一棵;见到群芳争艳的花园,你只盼无愧地做花园中普通的一朵;_____________,______________。

虽是一棵,却能抗击风雨;虽是一朵,却能装扮春天;_____________,______________。

这样的人生也就无悔了。

二、阅读

(一)

(新华社长江前线22日22时电)人民解放军百万大军,从1千余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。

西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。

①二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆、芜湖线,渡至繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港地区,二十四小时内即已渡过三十万人。

②二十一日下午五时起,我西路军开始渡江,地点在九江、安庆段。

③至发电时止,该路三十五万人民解放军已渡过三分之二,余部二十三日可渡完。

④这一路现已占领贵池、殷家汇、东流、至德、彭泽之线的广大南岸阵地,正向南扩展中。

⑤和中路军所通敌情一样,我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱。

⑥此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系。

⑦国民党的广大官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京拒绝和平,都很泄气。

⑧战犯汤恩伯二十一日到芜湖督战,不起丝毫作用。

⑨汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京九江一线。

⑩不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。

(11)我东路三十五万大军与西路同日同时发起渡江作战。

(12)所有预定计划,都已实现。

(13)至发电时止,我东路各军已大部渡过南岸,余部二十三日可以渡完。

(14)此处敌军抵抗较为顽强.然在二十一日下午至二十二日下午的整天激战中,我已歼灭及击溃一切抵抗之敌,占领扬中、镇江、江阴诸县的广大地区,并控制江阴要塞,封锁长江。

(15)我军前锋,业已切断镇江无锡段铁路线。

8.用波浪线画出这则消息的导语。

(2分)

9.“均是人民解放军的渡江区域”中的“均”是什么意思?

这里有什么表达作用?

(3分)

10.“西起九江(不含)”句中,括号的“不含”能否删去?

为什么?

(3分)

11.本段共15句,可分为三个层次,其划分正确的一项是()(2分)

A.①/②一⑧/⑨一15 B.①②一⑦/⑧一15

C.①/②一⑤⑥一⑥D.①/②一⑨/⑩一⑩-15

12.“我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志,我军所遇之抵抗,甚为微弱”的原因是:

(用原文回答)(2分)

主观原因:

客观原因:

13.本段中⑥⑦两句是议论句,对这两句理解有误的一项是()(3分)

A.说明战犯汤恩伯指挥失当,懦弱无能。

B.揭露国民党反动政府拒绝签订和平协定的本质。

C.赞扬我人民解放军英勇无畏、所向披靡的英勇气概。

D.分析了西路军当面之敌的溃退是因为力量甚为微弱。

(二)

①“她挂花了!

”

老头子没听见,拼命地往前推着船,还是柔和地说:

“不怕。

他打不着我们!

”

“她挂了花!

”

②“谁?

”老头子的身体往上蹿了一蹿,随着,那小船很历害地仄歪了一下。

老头子觉得自己的手脚顿时失去了力量,他用手扒着船尾,跟着浮了几步,才又拼命地往前推了一把。

③他们已经离苇塘很近。

老头子爬到船上去,他觉得两只老眼有些昏花。

可是他到底用篙拨开外面一层芦苇,找到了那窄窄的入口。

④一钻进苇塘,他就放下篙,扶起那大女孩子的头。

大女孩子微微睁了一下眼,吃力地说:

“我不要紧。

快把我们送进苇塘里去吧!

”

⑤老头子无力地坐下来,船停在那里。

月亮落了,半夜以后的苇塘,有些飒飒的风响。

老头子叹了一口气,停了半天才说:

“我不能送你们进去了。

”

小女孩子睁大眼睛问:

“为什么呀?

”

老头子直直地望着前面说:

⑥“我没脸见人。

”

小女孩子有些发急。

在路上也遇见过这样的带路人,带到半路上就不愿带了,叫人为难。

她像央告那老头子:

“老同志,你快把我们送进去吧,你看她流了这么多血,我们要找医生给她裹伤呀!

”

⑦老头子站起来,拾起篙,撑了一下。

那小船转弯抹角钻入了苇塘的深处。

⑧这时那受伤的才痛苦地哼哼起来。

小女孩子安慰她,又好像是抱怨,一路上多么紧张,也没怎么样。

谁知到了这里,反倒……一声一声像连珠箭,射穿老头子的心。

他没法解释:

大江大海过了多少,为什么这一次的任务,偏偏没有完成?

自己没儿没女,这两个孩子多么叫人喜爱!

自己平日夸下口,这一次带着挂花的人进去,怎么张嘴说话?

这老脸呀!

14.“她挂花了”,结合课文内容,说说“挂花”是什么意思。

(1分)

15.第②段,老头子的身体为什么会往上“蹿一蹿”?

(2分)

16.“月亮落了,半夜以后的苇塘,有些飒飒的风响”这一句环境描写,在文中有何作用?

(3分)

17.老头子说“我没脸见人”,反映了老头子怎样的心理与性格特点?

(3分)

18.第⑧段中加点的“偏偏”一词写出“老头子”怎样的心理?

(4分)

(三)

①第二次世界大战期间,法国有一位家庭妇女,人称伯诺德夫人。

她身边只有两个幼小的儿女。

为把德国强盗赶出自己的祖国,母子三人都参加了秘密情报工作。

②伯诺德夫人的任务是把收到的绝密情报藏好,等盟军派人前来取走。

为了情报安全,她想了许多办法,但始终放心不下。

最后,她终于想到了一个绝妙的主意--把装着情报的小金属管藏在半截蜡烛中,然后把它插在一个烛台上。

由于蜡烛摆在显眼的桌子上,反而骗过了德军严密的搜查。

③一天晚上,屋里闯进了三个德国军官,他们坐下后,一个中尉顺手拿过藏有情报的蜡烛点燃,放到少校军官面前。

伯诺德夫人知道,万一蜡烛点燃到金属管处就会自动熄灭,蜡烛的秘密就会暴露,秘密情报站就会遭到破坏,同时也意味着他们一家三口的生命将告结束。

她看着两个脸色苍白的孩子,急忙从厨房中取出一盏油灯放在桌上"瞧,先生们,这盏灯亮些。

"说着轻轻把蜡烛吹熄。

一场危机似乎过去了。

④轻松的心情没有持续多久,那位中尉又把冒着青烟的烛芯重新点燃。

"晚上这么黑,多点支小蜡烛也好嘛。

"他说。

⑤时间一分一秒地过去。

这时候,大儿子杰克慢慢地站起来,"天真冷,我到柴房去搬些柴来生个火吧。

"说着伸手端起烛台朝门口走去。

屋子顿时暗下来了。

中尉快步赶上前,厉声喝道:

"你不用蜡烛就不行吗?

"一把夺回烛台。

孩子是懂事的。

他知道,厄运即将到来了。

在斗争的最后时刻,他从容地搬回一捆木柴,生了火,默默地坐待着。

烛光摇曳着,发出微弱的光。

此时此刻,他仿佛成了这屋子里最可怕的东西。

伯诺德夫人的心提到了嗓子眼上,她似乎感到德军那几双恶狼般的眼睛盯在越来越短的蜡烛上。

⑥突然,小女儿杰奎琳娇声的对德国人说道:

"司令官先生,天晚了,楼上黑,我可以拿一盏灯上楼睡觉吗?

"少校瞧了瞧这位可爱的小姑娘说:

"当然可以。

我家也有一个你这样年纪的小女儿。

"杰奎琳镇定地把烛台端起来,向几位军官道过晚安,上楼去了。

⑦正当她踏上最后一级楼梯时,蜡烛熄灭了。

19.“蜡烛的秘密就会暴露,秘密情报站就会遭到破坏”,句中前后两个“秘密”分别是12类词中的词和词。

(2分)

20.根据上下文选词填空:

由于蜡烛摆在显眼的桌子上,反而骗过了德军______(A、严谨B、严峻C、严密D、严厉)的搜查。

21.第5段中,“他知道,厄运即将到来了”加点的的词“厄运”在文中具体指:

22.“你不用蜡烛就不行吗?

”保持原意,把这反问句改为陈述句是:

___________________联系上下文可看出,文中用反问句而不用陈述句,是为了表现那个中尉____________的态度。

23.伯诺德夫人的心提到了嗓子眼上,她似乎感到德军那几双恶狼般的眼睛盯在越来越短的蜡烛上。

”这两个句子分别运用了______和比喻的修辞手法,表现了伯诺德夫人此时既_______又________的复杂心理。

其中的比喻句写出了德军的。

(4分)

24.简洁的语言概括那天晚上母子三人为了保护秘密情报所采取的具体行动。

如:

大儿子杰克借口搬柴,端走烛台。

伯诺德夫人________________________________________________________

小女儿杰奎琳______________________________________________________

25.母子三人保护秘密情报的行为表现出他们________、_______、_______的优秀品质

三、作文(30分)

26.家是什么?

是难舍的亲情,是温馨的集体,是亲爱的祖国。

在这里,父母用慈爱的伞为儿女撑起一方晴空,儿女用孝顺的心给父母奉上一缕慰藉;

在这里,洋溢着浓浓的师生之情、伙伴之谊……

请你以“有家真好”为题,写一篇600字左右的文章。

语文八年级(上)第一单元测试卷(B卷)

一、语言运用(20分)

1.下列加点的字注音全对的一项是(2分)()

A.环绕(rǎo)悠闲(yiōu)B.锐不可当(ruǐ)舀水(yǎo)

C.横渡(hènɡ)溃退(kuì)D.鞠躬(jū)奇迹(jì)

2.选出没有错别字的一项是(2分)()

A.制栽赃物B.拂晓富丽唐皇

C.丝绒精彩D.尖利鬼鬼崇崇

3.下列成语运用不正确的一项是(2分)()

A.人民解放军英勇善战,锐不可当。

B.王东张皇失措地跑到学校,累得上气不接下气。

C.她已经精疲力竭,坐在那里休息了好长时间。

D.这是一件世界上独一无二的作品。

4.选出比喻手法运用不恰当的一项是(2分)()

A.鲜嫩的芦花像一片展开的紫色的丝绒。

B.母亲眺望的目光是一根无形的线,牵扯着远方游子的心。

C.同学们的学习劲头像决了堤的洪水,一泻千里,势不可挡。

D.每一朵盛开的花像一个个张满了的小小的帆。

5.下列句子没有语病的一项是(2分)()

A.在人民解放军伟大的胜利的进攻下,南阳守敌弃城南逃。

B.欢迎志愿军凯旋归来。

C.不知不觉就走了十里左右的距离。

D.那就是我带走的沉重记忆。

但这是个美丽的记忆。

6.判断正误。

对的打“√”,错的打“×”(2分)

(1)导语是新闻开头的第一段或第一句话,它扼要地揭示新闻的核心内容;主体是新闻的躯干,是对导语内容的进一步扩展和阐释;背景指的是新闻发生的社会环境和自然环境。

背景必须独立成段。

()

(2)《芦花荡》的作者是孙犁,他所叙述的干瘦的老头子勇敢作战的故事发生在解放战争时期的白洋淀。

()

(3)《蜡烛》写的是一位南斯拉夫母亲将珍藏了45年的两支结婚花烛,点在一位苏联红军士兵的坟头上的故事。

展现了反法西斯阵营的军民用血肉凝成的情谊。

()

(4)雨果是英国作家,他愤怒地谴责了英法联军远征中国的罪行,表达了对被侵略、被掠夺者的巨大同情。

()

7.白崇禧经常说:

“不怕共产党凶,就怕共产党生根。

”他是怕对了。

我们在所有江淮河汉区域,不仅是树木,而且是森林了。

不仅生了根,而且枝叶茂盛了。

(1)这段话用了什么修辞手法?

(1分)

(2)联系上下文的语境,解释这段话的含义。

(2分)

8.根据句意,将下列句子补充完整。

(2分)

战争,有正义和非正义之分。

美国侵入伊拉克,杀害伊拉克人民,是非正义的战争;___________________________________________________________________________________________________。

9.李阳同学去文具店买钢笔,你觉得他怎样和营业员对话才得体?

(3分)

李阳指着柜台中的钢笔对一位三十五岁左右的营业员说:

“①______________________”营业员拿出两支钢笔让他挑选。

(李阳想再多挑选几支),他对营业员说:

“②_____________________________________”李阳挑好后问:

“请问多少钱一支?

”营业员答:

“九元五角。

”(李阳嫌贵,不想买)他说:

“③__________________________________。

”

二、阅读(40分)

(一)(19分)

历史,现实,在雨中()了——融成一幅悲哀而美丽、真实而荒谬的画面。

“他们全是南斯拉夫著名的演员和音乐家。

”莫马指着几个走向扩音器的人对我说。

雨下得更大了。

乐队奏起了音乐。

一位女演员朗诵南斯拉夫著名女诗人迪桑卡的诗:

……他们坐在书桌前就在那要命时刻前55分钟小小的人儿,急切地回答艰难的问题:

假若一个人步行,结果是多少……许许多多这类问题。

小脑子充满了数字,书包装满了练习簿,打的分数有好也有坏;兜儿还塞一把梦想和秘密,是爱和盟誓。

每个人都以为自己将在阳光下奔跑很久,很久直到任务了结时。

……一首首诗,一段段合唱,一幕幕短歌剧,在两小时之内,将半个世纪前的残酷历史()在我们眼前。

孩子们对未来的憧憬,对生命的喜悦,对死亡的恐惧,对亲人的呼唤,父母失子的哀伤和控诉,塞尔维亚人对暴力的()和对自由的()——世世代代“人”的声音,在诗和音乐的韵律中,响彻云霄,响遍山谷。

回音在倾泻的雨中缭绕不绝。

天地亦与人同哀。

南斯拉夫的塞尔维亚人就那样年年不间断地表达他们的历史感:

没有仇恨,没有愤怒;只有悲哀,只有记忆,只有警告——世间永远不能再有战争和屠杀了。

我不由想起南京大屠杀。

“南京大屠杀遇难同胞纪念馆”也建在当年日军集体屠杀中国人的地点。

馆外一大片石子,每颗石子象征一位牺牲者。

馆内陈列着日军屠杀的证物、文件、照片、报纸。

这是历史事实。

但是,多少人记得呢?

世界上多少人知道呢?

人,是健忘的。

不记仇,很对。

但是,不能忘记。

10.填充文中空缺的四个词语:

________、________、_________、_________。

(2分)

11.作者反复地写“雨”,作用是什么?

(3分)

12.演员和音乐家很多,怀念的方式也多样,为什么单独提到女演员朗诵迪桑卡的诗?

(2分)

13.画线句用了什么修辞手法?

有什么表达效果?

(3分)

14.作者为什么会不由地想起南京大屠杀?

(3分)

15.结尾段的含义是什么?

(3分)

16.概括本文段的中心意思。

(3分)

(二)歌声

⑴梅林坳的路是难行的,肩上的负荷渐渐地沉重起来。

我们进行在艰难的道路上。

⑵那正遭受着残酷践踏的土地——九龙新界的远影,还依稀地在那迷蒙的烟雾中,在那模糊的远山的阴影下,好像一只在荒野颤抖着的受伤的野兽。

人们不都是刚从那死亡线上逃脱出来的吗?

⑶站在山道上回过头去,那久经荒芜的田地,变成了瓦砾的村舍的旧迹,被砍伐了树木残根……还清晰地显露在人们的眼底,这一切都铭志着这土地的被蹂躏、被残害的过往。

⑷仰望山头,路还多么悠长啊!

可是,越过这山壁,越过这难行的险道,不就是自由的天地吗?

怀着这希望,这确信,谁也不会发出一声怨叹。

曾经走到绝望边缘上的人是不会屈服于艰苦的。

⑸一刻钟以前,我们不是还在敌人武器的控制之下吗?

可是现在,我们竟然平安地转上了通向自己人的土地的路,摆脱了野兽的跟踪。

谁还会顾虑到道路的艰难呢?

⑹当我们到达山顶的时候,那是多么地高兴啊!

向北望去,一片丰饶的田地,展开在山下,虽然已是残冬的季候,可是,那些成熟了的麦子,那些将近开花的蔬菜,绿得多么诱人啊!

就在那方向,寄托着我们的希望,我们的渴望,我们的漫漫长路的目的。

⑺微风轻拂着我们发红的脸,阳光从云隙里伸展下来,温暖着我们,有如一条金色的被子。

多么明朗的天气啊!

我们多久不曾在这样明朗的天空下呼吸过了啊,三十天以来,在我们的记忆中似乎搜寻不出一个明朗的天气。

那些日子,天空总是那么阴沉。

战烟和阴雾混合着,低低地压了下来,压得人喘不过气。

那时,我曾经想:

“香港的天气难道向来是这样的么?

为什么一向不曾发觉呢?

”可是,现在,我们终于摆脱了那窒闷的空气的压迫!

我们又能轻快地呼吸清新的空气了!

⑻经过了十几分钟的休息,一天行旅的疲劳,似乎很快地洗清了,我们又精神饱满地开始了未尽的旅程。

⑼下坡路特别地好走,人们的脚步都轻松了起来。

有人轻轻地唱起歌来:

⑽“起来,不愿做奴隶的人们……”这歌是太熟悉了、不大容易在人们的心里唤起感动。

可是,现在,这同样的歌声,却多么地叫人感动啊!

⑾三十多年以来,我们不曾听到过这歌声,谁还敢唱这首歌?

侵略者不是正在窥视着每一个“不愿做奴隶的人们”,而企图以一声歌或一句话来屠杀的罪犯吗?

我还清楚地记得:

在圣诞节次日的那个恐怖的早晨,邻家的三岁的孩子曾经为着唱了一句“起来,不愿做奴隶的人们”而遭到她母亲一顿打。

当她母亲变了脸色,用手扪住她嘴的时候,她挣扎着,带哭地问:

“为什么不许唱呢?

”

⑿大人们也只能含着泪沉默地望着她,谁能说唱这歌是有罪的呢?

三岁的孩子是不能了解这一夕之间的巨变的,她有什么理由要抑制这唱歌的欲望呢?

⒀可是“现在”我们又重新听到了这歌声!

一个人低声地开始,于是第二人,第三人……不自觉地随和起来,于是这低声的吟哦终于成了壮大的歌声……叫人激动、颤栗的唱歌!

⒁负荷依然是那么沉重,道路依然是那么崎岖,可是却不再感到疲困,因为我们终于越过了那生和死的界山,踏上了自己人的土地!

说明:

本文选自《旅程记》,作者以群,写于l942年4月。

抗日战争期间,香港沦陷后,我党组织护送一批知名文化人离开香港,经由广东沦陷区到达抗战大后方。

本文所写,即为这次行动的一段生活。

17.(3分)第⑷段中“自由的天地”在文中是指①。

⑸⑹两段中运用的修辞方法有:

②;例:

。

③;例:

。

(6分)

18.第①段文字中多次写到“明朗的天气”,表达了作者的心志;“那窒闷的空气的压迫”既指;又指。

(3分)

19.“这同样的歌声”现在为什么“叫人感动?

”(3分)

答:

20.文中第⑾段划横线的文字对第⒀段的描写起到了作用。

21.(5分)从全文看,⒁段连用“依然”一词的作用是

①

②

三、写作(40分)

22.我们热爱和平,我们不喜欢战争。

但在刚刚过去的20世纪,发动了两次世界大战。

在中国,“九•一八”的炮声,卢沟桥事变的枪声,南京大屠杀中30万死难同胞的呼喊声,时时使我们警醒。

但是就在最近几年,日本教科文组织肆意篡改历史教科书,把“侵略”中国说成是“进入”中国,把它自己放在了正义的一方。

请以“战争”为话题写一篇文章,可以记叙、描写,也可以抒情、议论,字数不少于500字。

语文八年级(上)第二单元测试卷(A)

一、基础知识(每题3分,共18分)

1.下列加点字读音有误的一项是()

A.憎恶(zèng)琐屑(xiè)涎水(xián)

B.诘问(jié)惦记(diàn)胡同(tòng)

C.哀悼(dào)奔丧(sāng)取缔(dì)

D.颓唐(tuí)糟糕(zāo)骷髅(kū)

2.下列词语中不含错别字的一组是()‘

A.蹋败和蔼烦躁噩耗B.仲胀惧惮尴尬呵斥

C.潦倒交卸渴幕焦灼D.跋涉赋闲狼藉伎俩

3.下面加点字解释有误的一项是()

A.触目伤怀(心,心中)人头济济(形容人多)

B.情不能已(停止)猝然昏厥(出乎意料)

C.情郁于中(聚集)犹豫再三(重复三次)

D.识文断字(判断)从容不迫(不慌不忙)

4.依次填入下列句中空缺处,恰当的一组词语是()

①有人在外的家属一时陷入恐慌,四处__________新信客,怎么也找不到。

②此后,我就更其___________绘图的书,于是有了石印的《尔雅音图》。

③这些日子,家中____________很是惨淡,一半为了丧事,一半为了父亲赋闲。

A.物色搜集光景C.物色收集情景

C.查询收集光景D.查询搜集情景

5.下列句中加点词语使用不当的一项是()

A.信客教地理栩栩如生,效果奇佳。

B.那年冬天,祖母死了,父亲的差使也交卸了,正是祸不单行的日子。

C.农村里有这么个风俗,大庭广众之下,夫妇俩不合坐一条板凳。

D.农妇把他当做了死神冤鬼,大声呵斥,他也只能低眉顺眼,连声诺诺。

6.下面有关文学常识的连线,不恰当的一项是()

A、鲁迅——《阿长与山海经》——《朝花夕拾》

B.朱自清——《背影》——诗人、学者、散文家、民主战士

C.钱钟书——《围域》——小说

D.余秋雨——《信客》——小说

二、阅读(其中

(一)15分,

(二)15分,(三)18分)

(一)

我说道:

“爸爸,你走吧。

”他往车外看了看,说,“我买几个橘子去。

你就在此地,不要走动。

”我看那边月台的栅栏外有几个卖东西的等着顾客。

走到那边月台,须穿过铁道,须跳下去又爬上去。

父亲是一个胖子,走过去自然要费事些。

我本来要去的,他不肯,只好让他去。

我看见他戴着黑布小帽,穿著黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。

可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。

他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。

这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。

我赶紧拭干了泪,怕他看见,也怕别人看见。

我再向外看时,他已抱了朱红的橘子往回走了。

过铁道时,他先将桔子散放在地上,自己慢慢爬下,再抱起桔子走。

到这边时,我赶紧去搀他。

他和我走到车上,将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。

于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的,过一会说:

“我走了,到那边来信!

”我望着他走出去。

他走了几步,回过头看见我,说:

“进去吧,里边没人。

”等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我