医学免疫学笔记_精品文档.docx

《医学免疫学笔记_精品文档.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《医学免疫学笔记_精品文档.docx(29页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

一、抗原(antigen,Ag)

定义:

指能刺激机体产生(特异性)免疫应答,并与免疫应答产物抗体和致敏淋巴细胞结合,发挥免疫效应的物质

1、抗原的基本特性

①免疫原性:

能与B细胞和T细胞结合,刺激细胞活化、增殖、分化,产生抗体和致敏淋巴细胞

a、影响抗原免疫原性的因素

1)亲缘关系越远,其抗原组成成分与人类之间同源性越低,免疫原性越强

2)分子量越大,免疫原性越强

3)抗原的结构越复杂,免疫原性越强。

多数大分子蛋白质是良好的抗原,含有芳香族氨基酸,尤其是酪氨酸的蛋白质,其免疫原性更强。

4)抗原表位的化学基团构成及空间构型

②抗原性:

能与抗体和致敏淋巴细胞发生特异性结合

△同时具有免疫原性与抗原性的抗原称为免疫原(immunogen)或完全抗原,如病原微生物和蛋白质;具有抗原性而不具有免疫原性的抗原称为半抗原(hapten)或不完全抗原,如小分子化学物质及药物。

2、抗原的种类

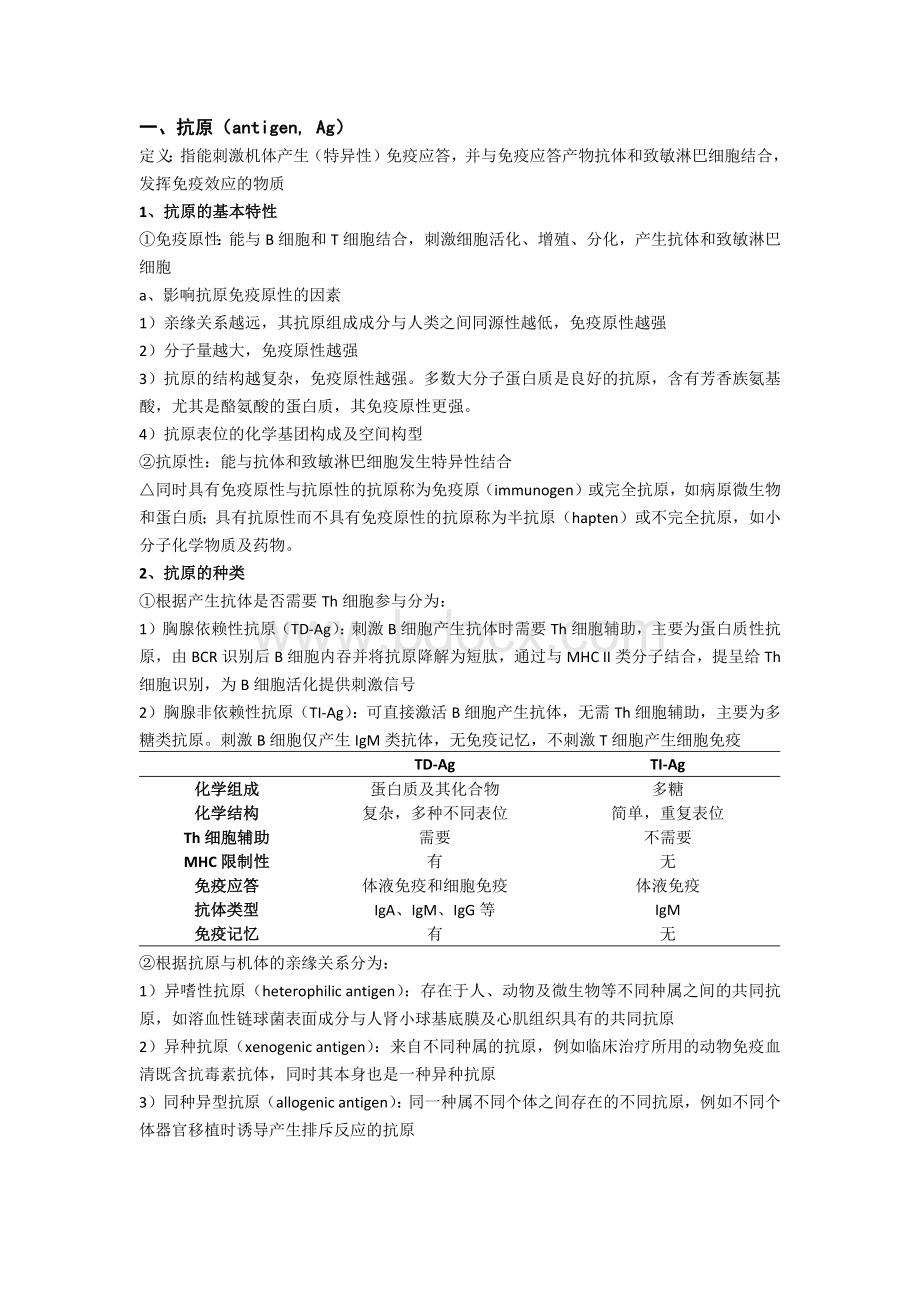

①根据产生抗体是否需要Th细胞参与分为:

1)胸腺依赖性抗原(TD-Ag):

刺激B细胞产生抗体时需要Th细胞辅助,主要为蛋白质性抗原,由BCR识别后B细胞内吞并将抗原降解为短肽,通过与MHCII类分子结合,提呈给Th细胞识别,为B细胞活化提供刺激信号

2)胸腺非依赖性抗原(TI-Ag):

可直接激活B细胞产生抗体,无需Th细胞辅助,主要为多糖类抗原。

刺激B细胞仅产生IgM类抗体,无免疫记忆,不刺激T细胞产生细胞免疫

TD-Ag

TI-Ag

化学组成

蛋白质及其化合物

多糖

化学结构

复杂,多种不同表位

简单,重复表位

Th细胞辅助

需要

不需要

MHC限制性

有

无

免疫应答

体液免疫和细胞免疫

体液免疫

抗体类型

IgA、IgM、IgG等

IgM

免疫记忆

有

无

②根据抗原与机体的亲缘关系分为:

1)异嗜性抗原(heterophilicantigen):

存在于人、动物及微生物等不同种属之间的共同抗原,如溶血性链球菌表面成分与人肾小球基底膜及心肌组织具有的共同抗原

2)异种抗原(xenogenicantigen):

来自不同种属的抗原,例如临床治疗所用的动物免疫血清既含抗毒素抗体,同时其本身也是一种异种抗原

3)同种异型抗原(allogenicantigen):

同一种属不同个体之间存在的不同抗原,例如不同个体器官移植时诱导产生排斥反应的抗原

4)自身抗原(autoantigen):

自身组织表达的抗原,如脑组织、精子等正常情况下与免疫系统相对隔绝,当进入血液中时可引起自身免疫应答

5)独特型抗原(idiotypeantigen):

一种特殊的自身抗原,存在于抗体分子的超变区

③根据是否在抗原提呈细胞内合成可分为:

1)内源性抗原(endogenousantigen):

指在APC内合成,存在于胞浆内的蛋白质抗原,由MHCI类分子提呈给CD8+细胞识别

2)外源性抗原(exogenousantigen):

指由APC从细胞外部摄取,存在于细胞囊膜系统内的蛋白质抗原,由MHCII类分子提呈给CD4+细胞识别

3、抗原表位(epitope)

①定义:

被抗原受体TCR与BCR特异性识别的抗原部分,是决定抗原特异性的分子结构基础,也称抗原决定基

②特性:

1)通常由5-15个氨基酸残基组成,也可由多糖残基或核苷酸组成

2)某一特定抗原表位能特异性刺激机体产生相应产物

3)抗原结合价:

1个蛋白质分子中能与抗体结合的抗原表位数。

天然蛋白质分子是良好的抗原,一般含有多个抗原表位,属多价抗原,免疫机体后可产生多种不同特异性抗体即多克隆抗体

③分类

根据抗原表位的构成不同可分为:

1)线性表位:

由序列上相连接的一些氨基酸残基通过共价结构形成,主要由TCR识别

2)构象表位:

由序列上不相连的氨基酸残基在空间上通过折叠并置构成,主要由BCR识别

根据TCR和BCR对抗原表位的识别不同可分为:

1)T细胞表位:

能被T细胞识别,由抗原提呈细胞加工提呈的线性表位(大分子抗原进入体内,必须被抗原提呈细胞摄取加工成短肽片段后,与MHC分子结合形成MHC-抗原肽复合物,运送到APC表面,才能被TCR特异性识别)

T细胞表位

B细胞表位

识别受体

TCR

BCR

表位成分

蛋白质降解后的多肽

各种天然抗原分子

表位类型

线性表位

构象表位、线性表位

MHC分子

需要,具有MHC限制性

不需要,无MHC限制性

表位存在

多在抗原分子内部

多在抗原分子表面

表位大小

MHCI类分子提呈8-12个氨基酸残基的表位

MHCII类分子提呈13-17个氨基酸残基的表位

5-15个氨基酸、5-7个单糖或核苷酸

2)B细胞表位:

能被B细胞识别,无需抗原提呈细胞加工提呈的构象表位和线性表位

△共同抗原交叉反应:

不同抗原分子之间存在相同或相似的抗原表位,称为共同抗原。

其中一种抗原刺激机体产生免疫应答的产物抗体或致敏淋巴细胞,也可以与具有相同或相似表位的其他抗原特异性结合,这种现象称为交叉反应(cross-reaction)

4、半抗原(hapten)

①特性:

半抗原是小分子化学物质,能与特异性抗体和膜表面免疫球蛋白(BCR)结合,但不能单独刺激机体产生抗体,若将其与大分子蛋白质或多聚赖氨酸等载体(carrier)偶联,则可刺激机体产生免疫应答,成为完全抗原

②免疫应答过程:

半抗原与载体偶联后,半抗原特异性B细胞通过识别半抗原中的B细胞表位,内吞半抗原-载体偶联物,通过MHC-II类分子将载体蛋白携带的抗原肽提呈给特异的Th细胞,在Th细胞的辅助下,B细胞产生抗半抗原的抗体

5、非特异性免疫刺激剂

定义:

指能激活多数或全部T或B淋巴细胞克隆,不受TCR与BCR特异性限制的非特异性刺激物质,包括超抗原、丝裂原、佐剂等

①超抗原(superantigen,SAg)

1)定义:

某些抗原物质,仅需极低浓度即可非特异性激活高达2%-20%的T细胞克隆,产生极强的免疫应答,称为超抗原

2)作用机制:

一端直接与TCRVβ链CDR3外侧区域结合,另一端与APC表面MHCII类分子抗原结合槽外部结合,以完整蛋白形式激活T细胞,不涉及与MHC和TCR识别

3)效应:

非特异性激活大量T细胞并分泌大量细胞因子,继而参与某些病理过程的发生

普通抗原

超抗原

化学性质

蛋白质、多糖

外毒素蛋白、逆转录病毒蛋白

MHC结合部位

抗原结合槽

抗原结合槽外部

TCR结合部位

CDR

Vβ链CDR3外侧保守区

MHC限制性

有

无

应答特点

须经APC处理,被少量T细胞识别

直接激活大量T细胞

反应细胞

T、B细胞

CD4+T细胞

刺激效应

免疫应答或耐受

细胞凋亡

②免疫佐剂(adjuvant)

1)定义:

指预先与抗原同时注入体内,增强机体免疫应答或改变应答类型的非特异性免疫增强性物质

2)应用:

制备免疫血清和预防接种

③丝裂原(mitogen):

通过与淋巴细胞表面的丝裂原受体结合,刺激静止淋巴细胞转化为淋巴母细胞并发生有丝分裂,从而激活某一类淋巴细胞的全部克隆

二、抗体(antibody,Ab)

定义:

是血液和组织中的一种糖蛋白,由B细胞接受抗原刺激后增殖分化形成的浆细胞产生,能与抗原特异性结合,是介导体液免疫的重要效应分子。

1、抗体的结构

①基本结构:

两条重链与两条轻链以二硫键连接形成的四肽链结构

高变区/互补决定区(CDR1、CDR2、CDR3):

抗原结合部位

②分区:

以氨基酸序列是否保守分为

骨架区(FR1、FR2、FR3、FR4)

N端:

可变区(VH,VL)

羧基端:

恒定区(CH1,CH2,CH3;CL)

③二级结构

1)结构域:

多肽链通过链内二硫键折叠形成的几个球形结构

2)Ig折叠:

由多肽链折叠形成的球状结构。

每个结构域由反向平行的β股形成两个β片层,β片层内部由氨基酸疏水侧链组成,β片层之间由一个链内二硫键连接,形成一个β扁桶状结构。

3)免疫球蛋白超家族:

免疫系统中许多蛋白质如TCR、CD4、CD8、Fc受体、一些细胞因子及其受体等,具有与免疫球蛋白结构同源的保守序列,并形成Ig折叠,统称免疫球蛋白超家族

④其他结构

1)铰链区(hingeregion):

位于IgA、IgG、IgD重链恒定区CH1段与CH2段之间的富含脯氨酸的区域,易被蛋白酶水解。

被木瓜蛋白酶水解时可分为具有抗原结合活性的Fab段和具有免疫效应性的Fc段。

2)J链:

由浆细胞合成的富含半胱氨酸的多肽链,主要功能是将单体Ig分子连接为多聚体

3)分泌片(secretorypiece):

由黏膜上皮细胞合成分泌的多聚免疫球蛋白受体(pIgR)的胞外段,介导IgA二聚体转到黏膜表面,并可保护SIgA铰链区

2、抗体的免疫原性

1)同种型:

同一种属内所有健康个体所共有的抗原标志,主要集中在Ig恒定区。

可引起异种机体产生抗同种型抗体

2)同种异型:

同一种属不同个体的Ig所具有的不同的抗原性标志,诱导同一种属不同个体动物产生抗同种异型抗体。

3)独特型:

同种属、同一个人来源的Ab分子,其免疫原性也会不相同,是每个Ab分子所特有的抗原特异性标志,在异种、同种异体和同一个体内均可刺激产生抗独特型抗体。

3、抗原抗体结合的分子和细胞效应

①中和作用(neutralization):

机体产生的某些抗体可以识别并结合病原体上能与宿主细胞相互作用的位点(封闭作用位点),使其不再感染细胞的效应

②激活补体:

抗原抗体结合后发生构象改变,暴露IgFc段上能与C1q结合的位点,激活补体的经典途径。

Ig中只有IgG与IgM具有C1q的结合位点,其中IgM、IgG1、IgG3是强有力的激活物。

而IgA、IgE、IgG4可以激活补体的旁路途径。

③结合Fc受体清除病原体

Fc受体指能与抗体Fc段结合的膜蛋白,能够表达Fc受体的效应细胞包括单核巨噬细胞、中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、NK细胞、肥大细胞等

1)调理作用(opsonization):

抗体Fc段与吞噬细胞结合可以增强细胞对病原体的吞噬作用

2)抗体依赖的细胞毒作用(ADCC):

指表达Fc受体的杀伤细胞与靶细胞表面的抗体Fc段结合,直接发挥杀伤靶细胞的作用,如NK细胞

3)被动免疫:

母体的IgG可与母体侧滋养层细胞的Fc受体结合,转运至胎儿血液循环;分泌型IgA与上皮细胞的pIgR结合,转运至泪水、乳汁或呼吸道、消化道腔道表面

4、抗体的分类

①Ig根据重链的类型μ、δ、γ、α、ε链可分为IgM、IgD、IgG、IgA和IgE,其中IgD、IgE、IgG只有单体形式,IgA、IgM具有由多个单体连接而成的多聚体形式

1)IgA:

是黏膜表面主要的免疫球蛋白,帮助机体抵御病原体经由黏膜上皮特别是呼吸道、肠道和泌尿生殖道的感染

2)IgD:

是B细胞发育分化成熟的标志,膜IgD与膜IgM可能控制B细胞的活化和抑制,并与B细胞的耐受诱导有关

3)IgE:

主要结合在呼吸道、消化道以及皮肤等配置结构下的肥大细胞表面,当抗原遭遇IgE时会导致肥大细胞释放大量炎性介质和趋化因子,募集补体和吞噬细胞清除病原体

4)IgG:

是人体含量最高的Ig,主要分布于血液与组织液中,妊娠期母体可以通过FcRn将IgG传递给胎儿。

IgG主要在B细胞经过亲和成熟后的再次免疫应答中产生,对抗原的亲和力要高于IgM,是机体再次免疫应答的主要抗体

5)IgM:

是机体初次免疫应答产生的抗体,主要以膜蛋白的形式和膜IgD共同表达在初始B细胞表面,构成初始B细胞的抗原受体库。

IgM可在B-2细胞对抗外来抗原的初次免疫应答中产生,也可是B-1细胞在细菌病毒诱导下经多克隆活化产生。

②Ig根据轻链的类型κ、λ链分为κ、λ两型,正常人血清中κ型和λ型的比例为2:

1

三、补体(c