物证仪器分析技术.docx

《物证仪器分析技术.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《物证仪器分析技术.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

物证仪器分析技术

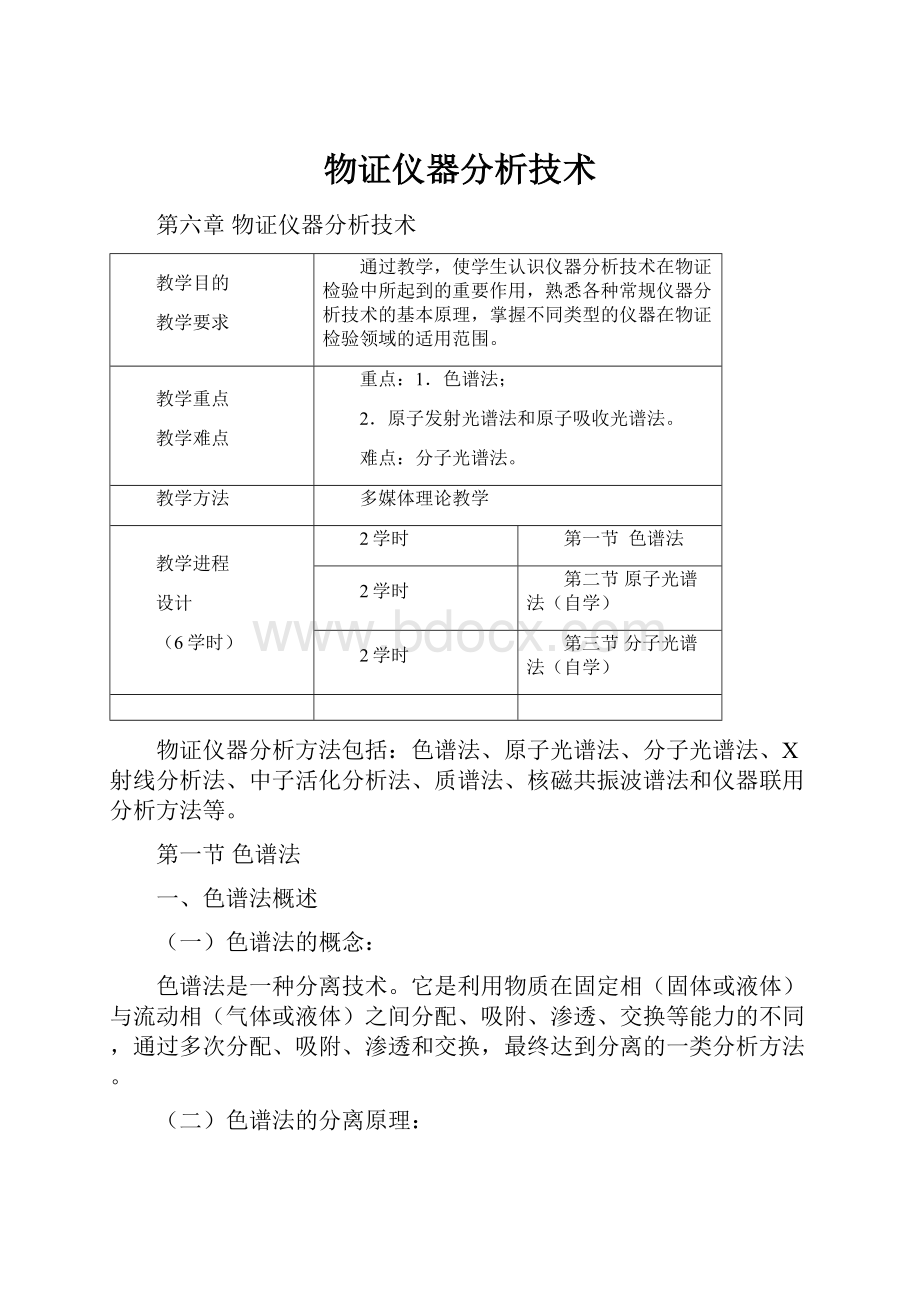

第六章物证仪器分析技术

教学目的

教学要求

通过教学,使学生认识仪器分析技术在物证检验中所起到的重要作用,熟悉各种常规仪器分析技术的基本原理,掌握不同类型的仪器在物证检验领域的适用范围。

教学重点

教学难点

重点:

1.色谱法;

2.原子发射光谱法和原子吸收光谱法。

难点:

分子光谱法。

教学方法

多媒体理论教学

教学进程

设计

(6学时)

2学时

第一节色谱法

2学时

第二节原子光谱法(自学)

2学时

第三节分子光谱法(自学)

物证仪器分析方法包括:

色谱法、原子光谱法、分子光谱法、X射线分析法、中子活化分析法、质谱法、核磁共振波谱法和仪器联用分析方法等。

第一节色谱法

一、色谱法概述

(一)色谱法的概念:

色谱法是一种分离技术。

它是利用物质在固定相(固体或液体)与流动相(气体或液体)之间分配、吸附、渗透、交换等能力的不同,通过多次分配、吸附、渗透和交换,最终达到分离的一类分析方法。

(二)色谱法的分离原理:

使混合物中各组分在两相间进行分配,其中一相是不动的,称为固定相;另一相是携带混合物流过此固定相的流体,称为流动相。

当流动相中所含混合物经过固定相时,就会与固定相发生作用。

由于各组分在性质和结构上的差异,与固定相发生作用的大小、强弱也有差异。

在外部同一推动力作用下,不同组分在固定相中的滞留时间有长有短,从而按先后不同的次序从固定相中流出。

(三)色谱法的分类:

1.按流动相的物态分类:

(1)气相色谱法(流动相为气体);

(2)液相色谱法(流动相为液体)。

2.按固定相的物态分类:

(1)气固色谱法(固定相为固体吸附剂);

(2)气液色谱法(固定相为涂在固体担体上或毛细管壁上的液体);

(3)液固色谱法;

(4)液液色谱法。

3.按固定相使用的形式分类:

(1)柱色谱法(固定想装在色谱柱中);

(2)纸色谱法(滤纸为固定相);

(3)薄层色谱法(将吸附剂粉末制成薄层做固定相)。

4.按分离机制分类:

(1)吸附色谱法(利用吸附剂表面对不同组分的物理吸附性能的差异进行分离);

(2)分配色谱法(利用不同组分在两相中有不同的分配系数来进行分离);

(3)离子交换色谱法(利用离子交换原理进行分离);

(4)排阻色谱法(利用多孔性物质对不同大小分子的排阻作用不同进行分离)。

二、薄层色谱法

(一)薄层色谱法的概念

薄层色谱法又称薄层层析法(TLC法),是一种在薄层板上进行的分离分析的方法。

薄层板是把硅胶、键合相硅胶、氧化铝、纤维素、聚酰胺、葡萄糖、离子交换树脂等固定相,分别涂布或喷涂在玻璃板、金属板、玻璃纤维板等载体上制作而成。

若在固定相中加入荧光化合物,则可制成荧光薄层板。

最常用的薄层板是硅胶薄层板及其荧光薄层板。

(二)薄层色谱法的具体操作方法:

1、点样。

点样点称为原点。

2、展开。

当展开剂在毛细作用下渗过薄层板时,样品中的各组分也随着展开剂上升。

不同的组分与固定相的作用大小不同,使得在同样的时间内各组分上升的距离不同,从而将各组分分离开来。

3、比较检验。

样品展开后各组分得到不同程度的分离,形成一系列斑点。

可在自然光和紫外灯下观察比较未知样品与已知样品的斑点颜色、位置及荧光。

如在光照条件下无法看清斑点颜色,可在薄层板上喷一层显色剂。

4、计算比移值。

在薄层分析中,各组分在薄层板上移动的距离和展开剂上升距离的比值,称为该组分的比移值。

即:

比移值=

原点到斑点中心的距离

原点到溶剂前沿的距离

(三)薄层色谱法定性依据

在相同的色谱条件下,与已知样品比较斑点的颜色、位置、荧光及比移值,可进行定性分析。

可进一步做质谱、红外光谱分析加以验证。

(四)薄层色谱法定量依据

利用薄层扫描仪来测定斑点成分的含量。

薄层扫描仪由光源、单色器、检测器、扫描装置和计算机等组成。

其通过线性或锯齿扫描,能对薄层板进行反射和透射吸光度的测量及荧光测量,也可测定斑点的紫外——可见反射吸收光谱,得到色谱图。

通过测算峰高和峰面积,完成定量分析。

(五)薄层色谱法的优缺点

优点:

1、适用面广,能分离分析各种类型的化合物;

2、可同时进行多种样品的比对分析;

3、分析灵敏度较高;

4、设备简单,操作方便。

缺点:

1、定性分析的可靠性不够;

2、与质谱、红外光谱直接联用的难度大,其接口装置处在研制阶段,尚未成熟;

3、定量分析需借助薄层扫描仪,才能提高精密度,减小误差。

(六)薄层色谱法在物证技术学中的应用

是一种常规检验方法。

1、用于毒物、毒品、爆炸残留物的现场分析和初步检验;

2、能鉴别墨水、圆珠笔油、打字色带、印油印泥、油墨、有色纤维、高沸点矿物油和植物油的生产厂家及

牌号,在一定条件下,亦可鉴别批号;

3、应用薄层扫描仪,通过检测字迹原位吸收光谱峰的强度比和薄层色谱峰的相对强度,与已知的对照样品比较,能确定钢笔、圆珠笔等字迹的相对书写时间。

三、气相色谱法

(一)气相色谱法的概念

气相色谱法(GC法)是采用气体作为流动相的一种色谱法,其所用的仪器称为气相色谱仪。

(气固、气液)

(二)气相色谱仪的结构

气相色谱仪由载气系统(包括气源、气体净化、气体流量调节系统等)、进样系统(包括进样器、气化室等)、色谱柱(包括色谱柱和恒温控制装置等)、检测系统(包括检测器、温度控制系统等)、记录系统(包括放大器、记录仪、计算机等)组成。

1、高压钢瓶:

内装有做为流动相的载气。

对载气的要求是不与被测物起化学反应,通常选用惰性气体或化学性质不活跃的气体如氢、氮、二氧化碳、氩、氖等作为载气。

2、进样器:

是试样进入仪器的场所。

气体试样可直接进入,由载气携带进入色谱柱;如为液体试样,可由进样器中的气化室将其瞬间气化为气体。

一般用注射器或进样阀进样。

3、色谱柱:

有两种类型,一种是内装固定相的,称为填充柱。

另一种色谱柱称为毛细管色谱柱。

(1)填充柱:

通常是用金属(铜或不锈钢)或玻璃制成的内径2—6毫米、长0.5—10米的U形或螺旋形的管子,柱内填充固定相。

(2)毛细管柱:

通常为不锈钢或玻璃制成的内径为0.1——0.5毫米、长50——300米的盘成螺旋状的毛细管柱。

4、恒温箱:

柱温是一个重要的操作变数,直接影响分离效能和分析速度。

5、检测器:

检测器是检知和测定试样组成及各组分含量的部件,它能将经色谱柱分离后的各组分按其特性及含量转换为相应的电讯号。

6、记录仪:

检测器检测到的讯号,通过记录仪的记录,可得到气相色谱图。

(三)气相色谱法的定性依据

气相色谱法定性的依据是保留值。

保留值是表示试样中各组分在色谱柱中的滞留时间的数值,通常用时间或用将组分带出色谱柱所需载气的体积来表示。

在一定的固定相和操作条件下,任何一种物质都有一确定的保留值。

但由于不同的化合物在相同的色谱条件下往往具有近似或甚至完全相同的保留值,因此,气相色谱的定性分析结果,不能单独作为定性证据,需要进一步进行与质谱、红外光谱等的联用分析,这样才能既充分发挥气相色谱的高效分离能力,又充分利用质谱、光谱的高鉴别能力。

(四)气相色谱法的定量依据

在一定的操作条件下,分析组分i的重量Wi或其在载气中的浓度与检测器的响应讯号(色谱图中表现为峰面积Ai或峰高)成正比,可写作:

Wi=fi·Ai

上式中的fi是一个比例常数,称为定量校正因子。

从上式可以看出,气相色谱定量分析的关键是准确测量峰面积及准确求出定量校正因子。

目前常用的定量计算方法有归一化法、内标法、内标标准曲线法、外标法等,可以利用积分仪或计算机进行记录和计算。

(五)气相色谱法的优缺点

优点:

1.分离效率高,分析速度快,能在很短时间内分离分析含有几十种、甚至上百种组分的混合物;

2.灵敏度高,检测限(指检测器恰能产生与噪声相鉴别的讯号时,在单位体积或时间内需进入检测器的物质量)可达10⁻⁹克/毫升——10⁻¹⁵克/毫升;

3.定量分析的精密度好,误差小;

4.操作比较简便;

5.能与质谱、红外光谱直接联用。

缺点:

定性分析结果不可靠;不能分析熔点较高、难挥发、热不稳定的化合物。

目前能用气相色谱分析的化合物,仅占现有化合物总数的20%左右。

为了克服上述局限,一方面可应用衍生化技术,通过化学反应,把含羟基、羧基等官能团的化合物转变成较易挥发的醚、酯等衍生物。

另一方面,可采用裂解色谱,利用热丝、居里点、管式炉、激光等裂解器,通过恒定温度下的瞬时加热,使高聚物和大分子化合物热分解,变成一系列挥发性小分子化合物,再用气相色谱进行分析。

(六)气相色谱法在物证技术学中的应用

1、检测存在于人体组织、体液、毛发中的毒物、毒品及其它滥用药物;

2、检验燃烧及爆炸的残留物;

3、测定三个月内圆珠笔字迹的相对书写时间等;

4、利用裂解色谱能鉴别涂料、纤维、粘合剂、塑料、橡胶、润滑油及植物油等的种类、产地、生产厂家和牌号,在一定条件下能区分批号。

四、高效液相色谱法

(一)高效液相色谱法的概念

液相色谱法是指流动相为液体的色谱技术。

高效液相色谱法(HPLC法)是在经典的液体柱色谱基础之上,引入气相色谱法理论,采用高压泵、高效固定相、高灵敏度检测器等技术,全部工作通过仪器来完成的一种色谱方法。

(二)高效液相色谱仪的结构

高效液相色谱仪主要由高压输液系统、进样器、色谱柱、检测器、记录仪和计算机等组成。

1、高压泵

高压泵是用来输送高效液相色谱的流动相(载液)的。

高效液相色谱的色谱柱很细(1毫米——6毫米),填充剂的粒度小,阻力很大。

为了达到快速、高效的分离,必须有很高的柱前压力,一般要求达到150千克/厘米²——200千克/厘米²。

2、梯度洗提装置

所谓梯度洗提,就是载液中含有两种(或更多)的不同极性的溶剂,在分离过程中按一定的程序连续改变载液中溶剂的配比和极性,通过载液中极性的变化来改变被分离组分的分离因素,以提高分离效果。

应用梯度洗提,可使分离时间缩短,分辨能力增加,提高最小检测量和定量分析的精度。

3、色谱柱

高效色谱柱一般用不锈钢制成,柱子的形状多采用直形柱。

常用的分析柱内径为1毫米——6毫米,柱长一般为50厘米,微型柱的内径多为0.05毫米——1毫米。

4、检测器

高效液相色谱法经常使用的检测器是单波长和多波长紫外可见检测器,能检测在紫外及可见波段有吸收的化合物,检出限可达10⁻⁹克/毫升。

(三)高效液相色谱法的类型

高效液相色谱法可分为以下几种类型:

(4类)

1、液——液色谱法(也称液——液分配色谱法)

流动相与固定相之间应互不相溶,两者之间有一个明显的分界面。

试样溶于流动相后,在色谱柱内经过分界面进入固定相中,由于试样组分在固定相和流动相之间的相对溶解度存在差异,使溶质在两相间达到分配。

2、液——固色谱法(也称液——固吸附色谱法)

它是根据物质吸附作用的不同来进行分离的。

吸附剂对其吸附性强的组分,其保留值就大。

3、离子交换色谱法

离子交换色谱法是基于离子交换树脂上可电离的离子与流动相中具有相同电荷的溶质离子进行可逆交换,依据这些离子对交换剂具有不同的亲和力而将它们分离开来。

离子交换色谱法的固定相通常有两种类型:

(1)薄膜型交换树脂:

以薄壳玻珠为担体,在其表面涂上约1%的离子交换树脂而成。

(2)离子交换键合固定相:

是用化学反应将离子交换基团结合在惰性但体表面。

4、空间排阻色谱法:

(也称凝胶渗透色谱法或凝胶过滤色谱法)

空间排阻色谱法以凝胶(凝胶是含有大量液体如水的柔软而富于弹性的物质,是一种经过交联而具有立体网状结构的多聚体)作为固定相,液体作为流动相。

凝胶内具有一定大小的孔穴,其孔径一般为几百至几千埃。

试样进入色谱柱后,随流动相在凝胶外部间隙以及凝胶孔穴旁流过,体积大的分子不能渗透到凝胶孔穴里去而受到排阻,较早地被冲洗出来。

中等体积的分子产生部分渗透作用,小分子则可渗透到孔穴里去,因为存在一个平衡过程而较晚被冲洗出来。

这样,试样组分基本上是按其分子大小受到不同排阻先后从柱中流出,从而实现分离的。

空间排阻色谱法主要用于分离分析高分子化合物。

(五)高效液相色谱法的优点及局限性

优点:

1、适用面广,其只要求试样能制成溶液而不需要气化,对于高沸点、热稳定性差、分子量大的有机物都可用高效液相色谱法进行分离分析,即能分析溶于流动相的所有化合物;

2、流动相的选择范围宽;

3、灵敏度较高,检测限为10⁻⁹克/毫升——10⁻¹²克/毫升;

4、定量分析的精密度好,误差小。

局限性:

分离效率不如气相色谱高,缺乏通用灵敏的检测器,与质谱、红外光谱直接联用的难度大,其接口装置尚未成熟。

(六)高效液相色谱在物证技术学中的应用

高效液相色谱是常用的分离分析方法。

1、检测熔点较高、难挥发、热不稳定的毒物、毒品及其代谢产物,炸药及爆炸残留物;

2、鉴别纤维染料、印刷油墨、圆珠笔油、墨水、纸张、口红、印油印泥及药物等的种类、产地、生产厂

家和牌号;

3、区分不同地区的土壤。

第二节原子光谱法

原子光谱法是由于原子或离子的外层电子跃迁而产生的光谱,它主要包括原子发射光谱、原子吸收光谱和原子荧光光谱等。

一、原子发射光谱法

(一)原子发射光谱法的概念

原子发射光谱法(AES)是以气态原子或离子的外层电子从高能级跃迁到低能级而产生的发射光谱为基础的一种光谱分析方法。

(二)原子发射光谱法的基本原理

自然界中存在的不同物质都是由不同元素的原子所组成的,原子是由一个结构紧密的原子核和核外围绕原子核做高速运动的电子所组成。

每一个电子都处在一定的能级上,具有一定的能量。

原子或离子的外层电子,在正常的情况下处于稳定的状态,此时它的能量是最低的,即处于最低的能级,这种状态称为基态。

当原子受到外界能量(热能、光能、电能或其它形式的能量)的作用时,原子由于与外界高速运动的气态粒子发生相互碰撞而获得了能量,从而使原子的中外层电子从基态跃迁到更高的能级上,该种状态称为激发态。

处于激发态的原子是极不稳定的,在极短的时间(约10⁻⁸秒)内就可跃迁回基态或其它较低的能级上去。

当原子从较高能级跃迁到基态或其它较低能级的过程中,多以发光的形式释放出多余的能量,即能量是以一定波长的电磁波的形式辐射出去的,从而产生了线状原子发射光谱。

由于各种元素的原子或离子的核外电子结构不同,外层电子能级的数目、能量高低及跃迁几率存在着差异,所以不同元素的原子或离子的发射光谱是不同的。

(三)原子发射光谱分析的过程的简单描述法

使试样在外界能量的作用下转变成气态原子,并使气态原子的外层电子激发至高能态。

当电子从较高的能级跃迁到较低的能级时,原子将释放出多余的能量而发射出特征谱线。

通过色谱仪对所产生的辐射进行色散分光,并按波长顺序将其记录在感光板上,就可呈现出有规则的谱线条,即光谱图。

最后根据所得到的光谱图进行定性或定量分析。

(四)原子发射光谱仪的基本结构

发射光谱仪主要由光源、分光器(光谱仪或摄谱仪)、检测系统和计算机等组成。

1、光源

光源的作用是将样品气化、分解、原子化、激发,使原子和离子的外层电子跃迁到高能态。

常用的光源有直流电弧、交流电弧、电火花、电感耦合等离子体(ICP)光源、激光光源等。

另外还有火焰、低气压放电管、空心阴极、辉光放电、直流等离子体喷焰等光源。

2、分光器(光谱仪或摄谱仪)

是用来观察光源的光谱的仪器,它将光源发射的电磁波分解为按一定次序排列的光谱。

发射光谱分析根据接收光谱辐射方式的不同可分为三种方法,即看谱法、摄谱法和光电法。

分光器的核心元件是光栅,它能把光源发出的混合光色散成单色光,即使之色散成光谱,然后通过测量谱线来检测试样中的分析元素。

其区别在于看谱法用人眼接收,摄谱法用感光板接收,光电法则用光电倍增管接收。

3、检测系统

(1)有可将摄得的谱片进行放大并将其投影在屏上以便观察的光谱投影仪(映谱仪);

(2)有用以测量谱线黑度的测微光度计(黑度计);

(3)有用于测量谱线间距的比长仪等。

以前常用照相板检测发射光谱,摄谱后,在暗室中进行显影、定影、冲洗最后将干燥好的谱片放在影谱仪上进行谱线检查。

现在多用光电倍增管检测,构成光电直读光谱仪,其与计算机结合,能准确、快速地给出定性、定量分析结果。

(五)原子发射光谱定性分析

原子发射光谱定性分析依据的是元素自身的特征谱线。

所谓特征谱线,是指由于各种元素原子结构的不同,在光源的激发作用下,产生的许多按一定波长次序排列的谱线组。

有些元素的原子结构比较复杂,其所发出的光谱谱线数量很多,有的谱线数目可高达数千条,如铁、钴、钨、钼、钒、钛、铀、铬、铪、铌、钽、钍以及稀土元素等都属于多谱线的元素。

在分析一种元素时,并不要求把每一条谱线都检测到,一般只需要检测到该元素的少数几条“灵敏线”或“最后线”,就可确定该元素的存在。

所谓“灵敏线”,是指各种元素谱线中最容易激发或激发电位较低的谱线。

元素谱线的强度随试样中该元素含量的减少而降低,在元素含量降低的同时,一部分灵敏度较低、强度较弱的谱线也将逐次消失;而上述的灵敏线则将在最后消失,因此也把它们称为“最后线”。

在实际定性分析时,只要检查出某种元素两条以上的灵敏线,就可判断该元素存在与否。

(六)原子发射光谱定性分析的实际操作

在测定复杂组分及进行光谱定性全分析时,需要用铁的光谱来进行比较,即将试样与铁并列摄谱。

铁的光谱谱线较多,在2100——6600埃的波长范围内,大约有4600条谱线。

我们把每条谱线的波长都作了精确的测定,将其载于谱线表内。

再将各个元素的灵敏线按波长位置标插在铁光谱图的相应位置上,制备出元素标准光谱图。

进行定性分析时,通过映谱仪观察所得谱片,使元素标准光谱图上的铁光谱谱线与谱片上摄取的铁谱线相重合,如果试样中未知元素的谱线与标准光谱图中已标明的某元素谱线出现的位置相重合,则该元素就有存在的可能。

(七)原子发射光谱定量分析

原子发射光谱定量分析的依据是,在一定的条件下,待测元素谱线的强度与元素的浓度成正比。

元素的谱线强度I与该元素在试样中浓度C的关系可用下式表示:

lgI=blgC+lga

当控制在一定的条件下,在一定的待测元素含量的范围内时,a和b为常数;a是与试样的蒸发、激发过程和试样组成等有关的一个参数,b为自吸系数,它的数值与谱线的自吸有关。

(八)原子发射光谱法的优缺点

优点

1、特效性突出,每一种元素都有特征光谱,化学性质相似的元素,其光谱也有差别;

2、能进行多元素的同时检测,一次可分析几十种元素;

3、灵敏度高,精密度好,ICP光源与光电直读光谱仪结合,检出限可达到10⁻⁸克/毫升——10⁻⁹克/毫升,

相对标准偏差为0.1%。

局限性

对非金属元素如硫、硒、碲及卤素等的灵敏度不高;其等离子体直读光谱仪的价格较高等。

(九)原子发射光谱法在物证技术学中的应用

是最常用的无机元素分析法。

1、检测中毒元素、工具痕迹、金属物体、电击伤的附着物和爆炸、射击的残留物等;

2、通过元素的定性定量分析,可鉴别涂料、纸张、金属材料的生产厂家和牌号,区分不同地区的土壤和

水质;

3、利用激光发射光谱,能进行微区分析,鉴定珠宝、金银首饰及文物等的真伪。

二.原子吸收光谱法

原子吸收光谱法(AAS),又称原子吸收分光光度法。

它是基于物质所产生的原子蒸气对特定谱线(通常是待测元素的特征谱线)的吸收作用来进行定量分析的一种方法。

(一)原子吸收光谱法的基本原理

基态原子的外层电子,当受到外界能量激发时,能吸收能量,跃迁到特定的较高能级,从而产生了原子吸收光谱线。

由于原子受不同能量的激发后,其外层电子可能跃迁到不同的能级,因此其有着不同的激发态,会形成不同的吸收谱线。

使电子从基态跃迁到第一激发态所产生的吸收谱线称为共振吸收线(简称共振线)。

由于各种元素的原子结构和外层电子排布不同,不同元素的原子从基态激发到第一激发态时吸收的能量不同,即各种元素的共振线不同,因此共振线是元素的特征谱线。

原子吸收光谱分析,就是利用处于基态的待测原子蒸气对从光源辐射的共振线的吸收来进行分析的。

例如:

要测定试样中镁离子的含量,需先将试样呈雾状喷射入燃烧的火焰中,含镁的雾滴在火焰温度下,挥发并离解成镁原子蒸气。

再用镁空心阴极灯作光源,它辐射出具有波长为2852埃的镁的特征谱线的光。

当通过一定厚度的镁原子蒸气时,部分光被蒸气中的基态镁原子吸收而减弱。

通过单色器和检测器测得镁特征谱线光被减弱的程度,即可求得试样中镁的含量。

(二)原子吸收分光光度计的基本结构

原子吸收分光光度计一般由光源、原子化系统、光学系统及检测系统四个主要部分组成。

1、光源

光源的作用是辐射待测元素的特征光谱(辐射共振线),以供测量之用。

常用的光源有空心阴极灯、蒸气放电灯和高频无极放电灯等。

2、原子化系统

原子化系统的作用是将试样中的待测元素转变成原子蒸气。

原子化系统有两种类型:

(1)火焰原子化器:

它将液体样品通过喷雾器变成雾珠,再与燃料气体(如乙炔、丙烷、煤气等)及助燃气体(如空气、氧气、氧化亚氮等)混合,进入燃烧器,点火,形成火焰。

此时,试样的元素在火焰中变成基态原子蒸气。

(2)非火焰原子化器:

如电热高温石墨管、石墨坩埚、石墨棒、钽舟、镍杯、高频感应加热炉、空心阴极溅射、等离子喷焰、激光等。

它们分别利用电热、等离子体、激光、阴极射线等把样品中的元素变成基态自由原子。

3、光学系统

光学系统可分为两部分:

外光路系统(照明系统)和分光系统(单色器)。

(1)外光路系统:

作用是使光源发出的共振线能正确地通过被测试样的原子蒸气,并投射到单色器的狭缝上。

(2)分光系统(单色器):

作用是将待测元素的共振线与邻近谱线分开。

它主要由色散元件(光栅或棱镜)、反射镜、狭缝等组成。

4、检测系统

检测系统主要由检测器(将单色器分出的光信号进行光电转换,目前应用最广的检测器是光电倍增管)、放大器(将光电倍增管输出的电压信号进一步放大)、对数变换器(在信号进入指示仪表之前完成对数转换,使得指示仪表上显示出与试样浓度成比例的数值)、显示装置(指示仪表)等组成。

(三)原子吸收光谱定量分析方法

通过测定吸光度可求出待测元素的含量。

这就是原子吸收分光光度分析的定量基础。

I₀为入射光的强度,I为透过光的强度,L为原子蒸气的厚度。

当使用很窄的锐线光源作原子吸收测量时,测得的吸光度与原子蒸气中待测元素的基态原子数呈线性关系,即:

A=kN₀L(k为常数,N₀为单位体积原子蒸气中吸收辐射的基态原子数)

在实际分析中要求测定的是试样中待测元素的浓度,而此浓度是与待测元素吸收辐射的原子总数成正比的。

因此,在一定浓度范围和一定火焰宽度L的情况下,上式可表示为:

A=k’C(C为待测元素的浓度,k’在一定的实验条件下是一个常数)

(四)原子吸收光谱的优点及局限性

优点:

1.灵敏度高;

2.选择性好,谱线简单,不易受干扰;

3.精密度好,相对标准偏差可达0.1%——0.5%,定量准确;

4适用范围广,可分析70多种元素;

5设备简单,分析速度快。

局限性:

普通仪器一次只能分析一种元素,并需换上相应的光源;对某些元素如铅、硫等的灵敏度不高。

(五)原子吸收光谱法在物证技术学中的应用

在物证技术学中,原子吸收光谱法是较常用的一种分析方法,可用于检测人体中砷、汞、锌、镁等中毒元素(测定这些元素的含量以判断其是否超标)。

通过元素定量分析比较,能进一步鉴别涂料、纸张、浆糊等的生产厂家和牌号。

该法还能检测手上的射击残留物,包过金、银的纸或布上的金、银残留物,工具痕迹等。

第三节分子光谱法

分子和原子一样,也有它的特征分子能级。

分子内部的运动可分为价电子运动、分子内原