职高三语文模块高教版电子教案全.docx

《职高三语文模块高教版电子教案全.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《职高三语文模块高教版电子教案全.docx(81页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

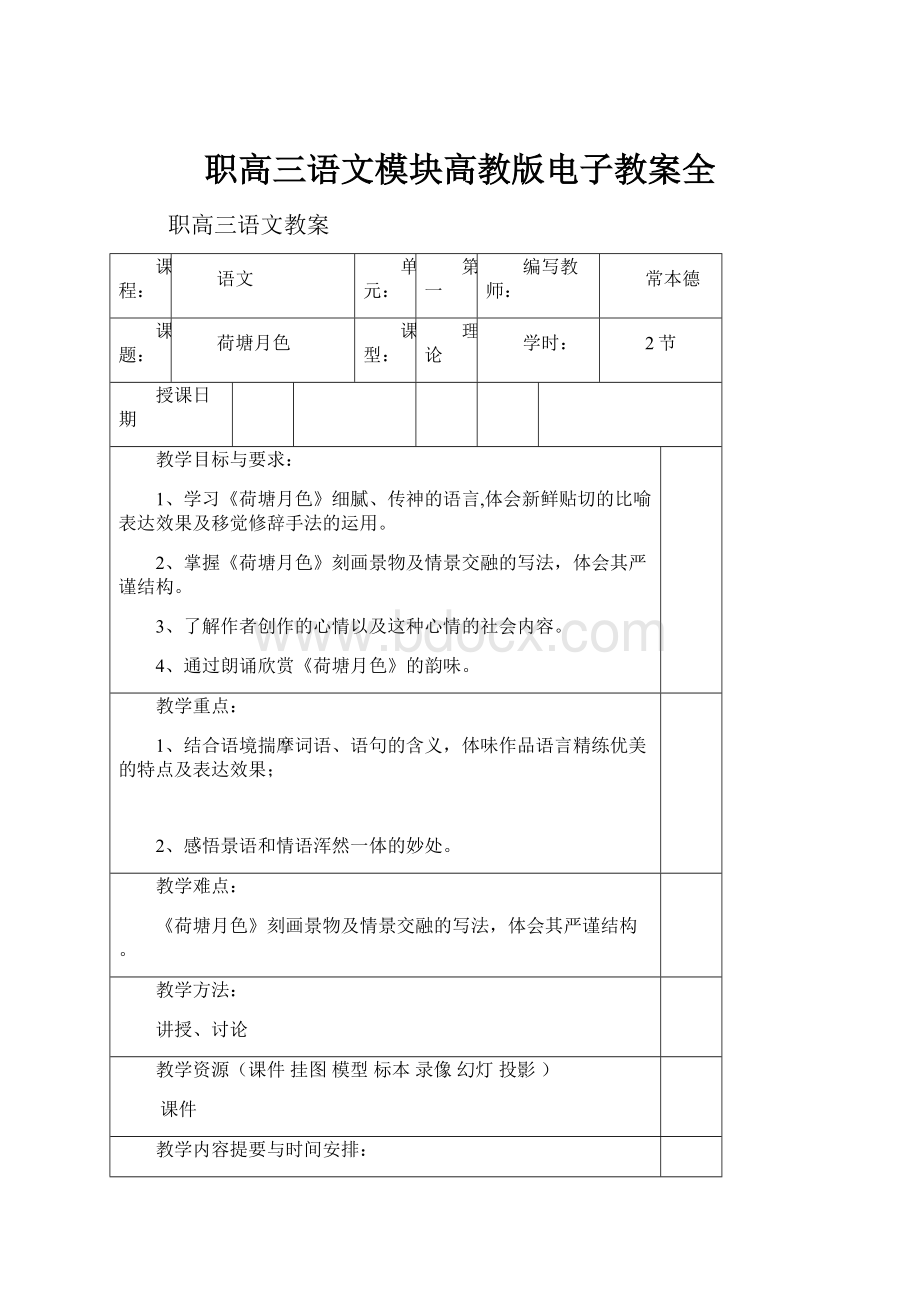

职高三语文模块高教版电子教案全

职高三语文教案

课程:

语文

单元:

第一

编写教师:

常本德

课题:

荷塘月色

课型:

理论

学时:

2节

授课日期

教学目标与要求:

1、学习《荷塘月色》细腻、传神的语言,体会新鲜贴切的比喻表达效果及移觉修辞手法的运用。

2、掌握《荷塘月色》刻画景物及情景交融的写法,体会其严谨结构。

3、了解作者创作的心情以及这种心情的社会内容。

4、通过朗诵欣赏《荷塘月色》的韵味。

教学重点:

1、结合语境揣摩词语、语句的含义,体味作品语言精练优美的特点及表达效果;

2、感悟景语和情语浑然一体的妙处。

教学难点:

《荷塘月色》刻画景物及情景交融的写法,体会其严谨结构。

教学方法:

讲授、讨论

教学资源(课件挂图模型标本录像幻灯投影)

课件

教学内容提要与时间安排:

一、导入课文.

在现代散文的长卷中,朱自清的散文独树一帜,引人注目。

想必那至诚至深的亲情、那生机勃勃的自然景象已永驻大家的心田了吧!

那么请大家谈谈你所了解的朱自清。

学生发言,教师补充更正:

朱自清(1898—1948.8),原名自华,字佩弦,号秋实。

祖籍浙江绍兴。

1903年随家定居扬州,所以自称“我是扬州人”。

1916年中学毕业后考入北京大学预科班,次年改名“自清”,考入本科哲学系。

毕业后,在江苏、浙江等地中学任教。

1923年发表长诗《毁灭》,震动了当时的诗坛;1929年出版诗集《踪迹》,1925年任清华大学教授,创作转向散文,同时研究古典文学。

1928年出版散文集《背影》,成了著名的散文家。

朱自清是诗人、散文家、学者,又是民主战士、爱国知识分子,毛泽东称他“表现我们民族的英雄气概”,著作《朱自清全集》。

二、背景简介.

《荷塘月色》是一篇以写景为主的抒情散文。

写于1927年7月,那时作者在清华大学教书,住清华园西院。

文中所描写的池塘就在清华园。

这一年,中国接连发生了“四·一二”和“七·一五”反革命大屠杀,白色恐怖笼罩着中国大地。

朱自清处于彷徨之中,他自己也知道“只有参加革命或反革命,才能解决这惶惶然”,他曾对夫人陈竹隐说过:

“妻子女儿一大家,都指我生活”,“还是暂时超然为好”(陈竹隐《忆佩弦》)。

但是他毕竟是一个爱国的民主主义者,面对黑暗的现实,又不能安然于这种“超然”。

在《一封信》中他表白说:

“这几天似乎有些异样,象一叶扁舟在无边的大海上,象一个猎人在无尽的森林里。

……心里是一团乱麻,也可以说是一团火。

似乎在挣扎着,要明白些什么,但似乎什么也没有明白。

《荷塘月色》就是作者自己想“超然”而又想“挣扎“的心迹的真实描摹和生动写照。

三、听朗读,并注意体会其中的语言、思考如何划分层次.

整体把握,明确结构,写出大意:

全文分三大段:

第一部分(1—3):

交代月夜漫步荷塘的缘由,描写去荷塘一路上的景色,展示自己不满社会现实的心情。

(点明题旨)

第二部分(4—6):

荷塘月色的恬静迷人。

(主体)

第三部分(7—8):

荷塘月色的美景引动乡思。

(偏重抒情)

简要分析:

从内结构看,情感思绪是从不静、求静、得静到出静,是一个圆形;从外结构看,从作者出门经小径到荷塘复又归来,依空间顺序描绘了一次夏夜游。

感情变化是:

“心里颇不宁静”→淡淡的月光下,有淡淡的哀愁→在自然美景中,有淡淡的喜悦→发出“我什么也没有”的慨叹→惦念江南,欲超脱而不可得。

作者在文章中体现了一种复杂的思想情感,即“淡淡的忧愁,淡淡的喜悦”,这可从文章中的景物中见出。

四、 讲读第一部分.

1、第一段点拨分析:

开篇第一句“这几天心里颇不宁静”,点明了夜游荷塘的缘由。

透露了作者在黑暗的社会现实中的矛盾和苦闷,及急于排遣,寻找出路的心情。

淡淡的愁绪溢于字里行间,为全文定下感情基调。

全文的第一句是文章的“文眼”。

2、第二段点拨分析:

写去荷塘必经的小路。

概述了周围的景物。

“路”是“小煤屑”、“幽僻”、“寂寞”、“阴森森的”,“但今晚却很好,虽然月光也还是淡淡的”。

“森森”“淡淡”。

路阴森森,月光淡淡,一种寂寞的氛围,衬托出淡淡的忧愁。

3、第三段点拨分析:

写作者此时此刻的感受:

便觉是个自由的人。

这段是作者的内心独白,曲折地表现了在现实世界里,是没有作者自己的“天地”的,作者不那么自由,说话做事常身不由己;而眼前的荷塘月色,正好是他自己的“小天地”,可以在这里得到宁静与暂时的安慰。

这就流露出作者对现实的不满,对自由、宁静生活的向往。

因而作者说:

“我且受用这无边的荷香月色好了”,体现出作者从压抑不自由中暂得宽余欣赏月色的淡淡喜悦之情。

五、讲读课文第二部分.

总起:

这是全文的主体部分,写出了荷塘月色之美景。

第四段写月光下的荷塘。

{写作顺序:

荷叶→荷花(静态实写)→荷香→荷波(动态虚写),流水——虚写映衬。

}第五段写荷塘上的月色。

第六段写荷塘四周景色。

作者似乎在这样的环境中得到了一种安宁,但当他听到了热闹的蝉声与蛙声之后,突然觉得“热闹是他们的,我什么也没有”。

现实无法给他一种理想的“宁静”,于是他便力求从想象中寻求。

(一)讲读第4小节:

指名同学朗读第4节,并划出本节的修辞手法。

1、作者依次写了哪些景物?

用了哪些修辞手法?

明确:

先写了叶子,是“田田”、“弥望”,这是写荷叶之多,“像亭亭的舞女的裙”,写荷叶之美;接着写花,“点缀这些白花”,写其色,“有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的”,写其形,“正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星。

”写其光;再接着是荷香,微风过处才能闻到缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

最后还写到流水,流水脉脉,虽被遮住,不见其形,但留给我们的想像余地是极大的。

这里用了许多修辞有什么好处呢?

我们先来看这一句:

叶子出水很高,像亭亭的舞女的 裙。

亭亭的舞女是些高挑有风姿的女郎。

亭亭的舞女的裙更是给人一种美好、轻盈、动感的联想。

这一比喻生动地写出了荷叶出水很高的娇美姿态,洋溢着情趣。

由此可见,贴切的比喻可以把所要描绘的景物生动、具体地展现在读者的眼前,使人产生身临境的感觉,使事物的特征更加鲜明具体,起加深印象的作用。

写荷花,“袅娜”、“羞涩”,用拟人的手法,写出荷花的千姿百态及娇态,神似。

接着,又用博喻的修辞手法,写荷花像“明珠”、“星星”,从光亮与背景的角度设喻,十分形象。

2、我们再来看这一句:

“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

”

这一句与一般的比喻有什么不同?

里面蕴含了几种感官感觉?

清香是嗅觉上的感觉,远处高楼上渺茫的歌声是听觉上的感觉。

这两种不同感觉的相互沟通叫通感。

把嗅觉中感到的香味换成从听觉中去感受、品味,使人产生了对香味的另一具体形象,变换欣赏角度,有焕然一新,奇趣无穷之感。

歌声是细柔飘忽,婉转渺茫的,荷香是时有时无,持续不断的。

这两种感觉有相似之处,把它们沟通起来,艺术的魅力也就出来了。

但在运用这种比喻时一定要注意掌握事物之间在感官的感觉上的相似之处,或在特定环境下有这种沟通一气的感觉,做到妙不可言却不是故弄玄虚。

3、作者不仅描绘了叶子、花、荷香的静态美,还描绘了它们动态的神韵。

用了“颤动、闪电、霎时、传过”等词,传神微妙地写出了一刹那间,往往不被人注意的动态。

这是作者用词的精妙之处。

(二)讲解第五节

指名同学朗读第五节,其他同学思考作者如何写荷塘的月色。

1、作者写月色时用了哪些动词?

(泻、浮、洗。

)

2、在这里作者用了静态动写的描写,把画面写活了。

“月光如流水”“静静地泻”下来,这具有一种恬静的力度美,而青雾则是薄薄地浮起在荷塘里,朦朦胧胧地四处泛散开来,呈现迷茫空朦的景象,一上一下交结在一起,便是成了牛乳和轻纱。

大家想象一下,牛乳和轻纱,自上而下的月光,自下而上的轻纱,是不是很美又很形象?

(三)讲读第六节

请全班学生朗读第六节

这一节重点在写树,从方位、距离、高低几个角度来写,视线由荷塘内部扩展到荷塘四周。

树多而密,重重围住荷塘,与前面的“幽僻”相照应,这是总写四周,接着写近处的树色、树姿、远处的树梢上的远山、又回过头写树缝里的灯光、树上的蝉鸣和水里的蛙声,层次分明,富有立体感,再一次展示出清淡朦胧、宁静深远的环境特点。

最后一句“但热闹是他们的我什么也没有,”笔锋一转,流露出作者内心的空虚与哀愁。

这说明即使在这样一个美如仙境的小天地里,仍无法摆脱那“颇不宁静”的心境。

(四)总结:

第二段着重写荷塘月色的优美景象。

有勾勒,有细描,有渲染,有衬托,灵活多样,井井有条。

特别是语言运用得准确生动,有神韵,流露作者淡淡的喜悦与淡淡的哀愁与苦闷。

这部分,作者借景抒情,情和景高度融合,从而构成本文优美的意境。

六、讲读第三部分.

这一部分写夜游荷塘引起的联想。

“忽然想起采莲的事情来了”这一句承上文宕开一笔,转出新意。

文章由此放开去,联想到古代诗词对采莲的描绘,然后再收回到眼前,发出“只不见一些流水的影子,是不行”的缺憾。

由此极自然地牵动出“这令我到底惦着江南了”这种思乡的哀愁,这种乡愁正是当时作者苦闷矛盾心情在作品中的投影,表达了作者内心的不平和对光明美好生活的憧憬。

这段文字,即景生情,忽远忽近,善收巧放。

最见疏朗又曲折的功夫。

“猛一抬头,不觉已是自己的门前”,“我”回到了现实,一切照旧。

到这里,我们可以从整体上来把握作者的感情。

由“忽然”引出一幅江南采莲图,至此由“实”到“虚”,开辟了一种与前文孤寂幽静相反的热闹欢乐的境界。

一实一虚,一动一静,相互映衬,相得益彰。

作者似乎得到了暂时的“宁静”,但“猛一抬头,不觉已是自己的门前”,又回到了现实中来。

表明作者无法从现实生活中得到理想的“宁静”,这正是残酷的现实社会带来的结果。

七、赏析文章的语言艺术.

本文的语言特色在第二部分得到了充分体现。

以下几点值得注意。

一是比喻。

写静态荷花连用两个比喻,“正如一粒粒的明珠”,“又如碧天里的星星”,分别写出了淡月辉映下荷花晶莹剔透的闪光,绿叶衬托下荷花忽明忽暗的闪光,以及荷花不染纤尘的美质。

二是通感。

通感是“一种感觉超出了本身的局限而领会到属于另一种感觉的印象”(钱钟书语),即感觉的转移。

本文有两例:

例1:

“微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

”由嗅觉向听觉转移。

“缕缕清香”与“渺茫的歌声”在许多方面有相似之处,如时断时续,若有若无,轻淡缥缈,沁人心脾,有意感觉的转移伴随着想象的中跳跃。

“清香”与“歌声”同属美好事物,把“清香”比喻成远处的“歌声”,烘托出几分优雅和宁静来。

例2:

“塘中的月色并不均匀;但光与影的和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲。

”由视觉向听觉转移。

月的光华和阴影,用“名曲”的旋律来形容,表明光与影的和谐,与小提琴演奏的名曲一样悠扬、优美,烘托出一种温馨、幽雅的氛围,给读者以联想和想象,乃至带入一种幻境。

三是叠字的运用。

由学生从课文中选出例子。

八、小结布置作业.

课后思考题:

课后练习题。

课后小结:

(教学的主要经验、效果、存在问题、改良措施等)

本文写夜游的动机、夜游的联想。

从出门到回家,叙述线索清晰而有变化,结构自然严谨。

写景层次分明而富有特征,朦胧的景色与淡淡的喜悦和哀愁交融在一起。

借景抒情,情景交融。

语言优美、凝练而传神。

运用比喻、联想、衬托等手法把景象表达得极其真切而富韵味。

课堂教案

课程:

语文

单元:

第一

编写教师:

课题:

故都的秋

课型:

理论

学时:

2节

授课日期

2011-3-1

2011-3-2

2011-3-3

2011-3-4

教学目标与要求:

1、引导学生深入体会故都的秋声,秋色,秋味,体会作者对北方秋景的赞美之情。

2、引导学生把握文中情与景的关系及文章的结构。

教学重点、难点:

重点:

分析情与景的关系。

难点:

分析情与景的关系。

教学方法:

讲授、讨论

教学资源(课件挂图模型标本录像幻灯投影)

课件

教学内容提要与时间安排:

一、导入新课,并布置预习题

1 熟读课文,查阅有关作者郁达夫的生平资料,初步了解其散文写作的风格特点。

2 思考:

本文写故都秋天的哪些景物?

本文题为“故都的秋”,文中却多次提到南国之秋,为什么?

二、回忆学过的有关写秋的诗文,概述这些诗文“写景”“抒情”的特点。

刘禹锡《秋词》

(一)

(二)

自古逢秋悲寂寥, 山明水净夜来霜,

我言秋日胜春朝。

数树深红出浅黄。

晴空一鹤排云上, 试上高楼清入骨,

便引诗情到碧霄。

岂如春色嗾人狂。

(三)

马致远《天净沙秋思》

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马,

夕阳西下,

断肠人在天涯。

分析刘禹锡《秋词》(两首)

问:

在这两首诗中,哪些地方体现了作者对秋天的感受?

明确:

如“胜春朝”、“引诗情”、“山明水净”、“清如骨”等。

问:

那么,这样的秋天给我们什么样的感觉?

明确:

这里的秋天给人以清新的感觉,能激发人的诗情,甚至胜过春天。

分析马致远《天净沙.秋思》

问:

这首小令写了什么景什么人?

明确:

由精心选取的几组能代表萧秋的景物组成一幅暮色苍茫的秋野图景;抒写内心深处无尽伤痛而独行寒秋的天涯游子。

问:

同样是写秋天,前者清新,后者悲凉,这是什么原因?

明确:

这是作者的主观感受所决定的,也就是“情”决定了“景”的特点,即“景 随情异”。

问:

本文《故都的秋》也是写秋天,那么,这里的秋天具有什么样的特点呢?

明确:

清、静、悲凉。

美学家说:

“一片自然风景就是一个心灵的世界。

”我们就从《故都的秋》走入郁达夫的心灵世界,看作者通过对秋天的描写抒发了自己怎样的深情呢?

三、介绍作者及写作背景,了解作者的感情底蕴。

1、作者简介

郁达夫(1896—1945),现代作家。

浙江富阳人。

1913年留学日本,曾经广泛涉猎外国文学,深受近代欧洲、日本各种社会思潮和文艺作品的熏陶。

1922年回国从事文学创作活动。

1930年参加中国左翼作家联盟。

抗日战争爆发后,他赴武汉投入抗日救亡运动,并到新加坡积极宣传抗日。

后流亡到苏门答腊。

1945年9月被日本宪兵杀害。

主要作品有《沉沦》《春风沉醉的晚上》《出奔》《她是一个弱女子》等,在不同程度上揭露了旧社会的罪恶,向封建道德大胆挑战,有一定的积极意义,但也带有颓废情绪。

散文以游记著称,情景交融,文笔优美,自成一家。

2、写作背景

从1921年到1933年4月,郁达夫用相当大的精力参加左翼文艺活动和进行创作。

由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从1933年4月由上海迁居杭州,1936年2月离杭赴福州,在杭州居住了三年。

在这段时间里,他思想苦闷,创作枯竭,过得是一种闲散安逸的生活,并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞。

在游山玩水过程中,写了许多游记,这是他在这段时期创作的主要收获,为我国现代游记的发展作出了贡献。

1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋”味,并写下了优美的散文——《故都的秋》。

3、小结

通过以上的介绍,大家不难看出作者感情的底蕴,特别是“他思想苦闷,创作枯竭,过得是一种闲散安逸的生活,并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞”一句,明确指出了作者写这一篇文章的感情特点。

了解了作者感情的特点,将有助于下面我们对本文景物特点的分析,从而能更好地把握情与景的关系。

四、播放文章的朗诵录音,整体感知“故都秋”的特点。

五、由景入情,把握情与景的关系。

问:

前面我们已经提到作者笔下故都的秋具有“清、静、悲凉”的特点,那么文中集中描写故都秋景这一特点的是在哪些段落?

明确:

从第3到第11自然段。

问:

这些段落中写了哪些主要的景?

明确:

第3段主要写了秋花(牵牛花),第4段主要写了秋树(槐树),第5段主要写了秋蝉,第6——10段主要写了秋雨,第11段主要写了秋树(果树)。

那么,作者在对这些景具体的描绘中,是如何体现故都秋“清、静、悲凉”的特点的呢?

下面先请两名同学来诵读课文3——11段落,其他同学要眼耳手脑并用,一是圈出文中体现秋天色彩的词语,二是标出传递声响的物名。

我们将从“秋色”和“秋声”两个角度来品味一下故都的“秋味”。

先学生讨论,然后教师总结:

秋色

青天(蓝绿) 蓝朵(蓝色) 秋草(黄色)

落蕊(灰白) 树影(暗灰) 灰土(灰色)

灰沉沉的天(灰色) 青布(蓝绿)

枣树(淡绿微黄)

问:

那么这些色彩有什么特点?

明确:

冷色。

问:

用这样的冷色调的词仅仅是因为作者忠实于对客观景物的真实描写吗?

明确:

不仅是这样,“一切景语皆情语”,更主要的是与作者当时的心境有关,我们可以从“说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。

最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,试做陪衬。

”这里看出作者此时所欣赏的是一种萧条,落寞,凄清的景。

所以这些描写色彩的词不仅体现了是故都秋“清”的特点,也是作者情感色彩的外显。

问:

接下来我们来听听故都的秋声,主要有哪些声音呢?

明确:

“听得到青天下驯鸽的飞声”“秋蝉的衰弱的残声”“便息列索落的下起雨来了”“便会用了缓慢悠闲的声调,微叹着互答着说”。

问:

这么多声响交杂在一起故都的秋又是怎样的呢?

明确:

静。

连鸽子的飞声、蝉衰弱的叫声,这些细微的声音都听得到,这就反衬了故都的静。

“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”。

这是运用了以动衬静的手法。

“静”,这就是故都秋的声音。

更何况蝉声是如此的衰弱与凄惨,更何况这声音如影随形让你无处藏身(这秋蝉的嘶叫,在北平可和蟋蟀和耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫)。

“悲凉”,这便是故都的秋味。

看来作者对故都的秋是:

痛并快乐着。

问:

文中有没有能直接体现这种感觉的句子?

明确:

“扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。

”“足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的感触来的”。

问:

故都的秋即使在作者那个时代,也有明艳之色,也有繁华之景,作者为何避而不写,而写秋天的“清、静、悲凉”?

明确:

这与作者的心境有关,前面我们在学习本文的写作背景时,曾提到作者写作的心境,由此我们可以看到本文情与景的密切关系:

以情驭景,以景显情。

六、分析文章结构

以上分析的是3——11自然段,是本文的主体部分,下面我们来看看其他段落写什么。

问:

本文是写故都的秋,但也写到了江南之秋,主要在哪些段落?

其作用是什么?

明确:

主要在2和13自然段,目的是以江南之秋来衬托故都的秋。

问:

那么作者是抓住江南秋天什么特点来衬托故都的秋的?

在结构安排上,为何要一前一后?

明确:

分别抓住其“看不饱,尝不透,赏玩不到十足”和“色彩不浓,回味不永”的特点,前者在第2自然段,后者在第13自然段,这样在结构上就形成了前后呼应。

问:

好从这篇文章结构来看,2和13自然段相呼应,假如1、14自然段也相呼应,那这篇文章的结构就更加严谨了,试问这两段是否有呼应?

明确:

第1段写作者对故都秋的感受和向往,第14段写作者对故都秋的眷恋之情,都是抒发情感,“向往”是在去故都之前,“眷恋”是在离开故都之时,其实质是一样的。

所以1和14自然段也构成了呼应。

问:

最后来看第12段,这一段主要采用什么表达方式?

从全文来看,这一段在文中有何作用?

明确:

这一段采用议论,通过古今中外的引证,说明感秋处处有,中国文人最突出,而秋“深味”非在中国北方莫属,这其实还是为了突出“故都之秋”。

七、思考

文章的题目“故都的秋”能否改成“北平的秋”。

明确:

如题作“北平的秋”,意味就不同,与作者所表达的忧时伤国的深沉情感不相吻合。

本文写于“九一八”事变和“一.二八”战争相继发生之后;用“故都”一词更能折射作者的悲凉思绪,表达对国家的深深的隐忧,表达他“位卑不敢忘忧国”的知识分子的爱国情怀。

且“故都”含有更丰富的历史和文化底蕴。

八、能力迁移训练

1、练习:

有人说:

“真正好的散文并不在乎写了什么,告诉了读者多少东西,而在于让读者想到了什么;有多少唤醒。

”高二的你们已经经历了人生的十六个春夏秋冬,除去孩提时代的懵懂无知,对四季轮回你应该有自己的独到感触吧。

用你擅长的手法将它们记录下来。

2、拓展阅读

郁达夫《北平的四季》

欧阳修《秋声赋》

课后思考题:

课后练习题。

课后小结:

(教学的主要经验、效果、存在问题、改良措施等)

通过提问,组织学生通过讨论的方式进行探究,在具体教学中通过学生的各种知识开拓他们的思路。

学生均能够突破难点。

课堂教案

课程:

语文

单元:

第一

编写教师:

课题:

我的空中楼阁

课型:

理论

学时:

2节

授课日期

2011-3-8

2011-3-9

2011-3-10

2011-3-11

授课班级

10护1.2

10护3

10护4

10护5

教学目标与要求:

1、领悟本文托物言志的艺术手法的巧妙运用。

2、学习本文定景换点和定点换景从不同角度描写景物的写法。

3、会清新、优美、生动的语言,提高散文鉴赏能力和语言表达能力。

4、理解作者对安静、独立生活的向往和热爱大自然的情。

教学重点、难点:

重点:

景物描写中两相对应的方法和比喻的手法。

难点:

本文所表现的思想感情。

教学方法:

讲授、讨论

教学资源(课件挂图模型标本录像幻灯投影)

课件

教学内容提要与时间安排:

一、导入新课

二、词语注释:

俯仰天地:

随宜应付一切。

游目骋怀:

放眼观看, 使人开怀。

绚烂:

灿烂。

柔静:

柔和恬静。

宁谧:

安宁、安静。

缥缈:

形容隐隐约约, 若有若无. 也作飘渺。

三、作者简介:

李乐薇,江苏人,现代作家。

早年肄业于上海大夏大学,后一直在台湾从事文化教育工作。

以散文见长,文笔清丽脱俗,语言优美动人,风格柔和温婉而富于感情。

四、解题:

文章题目一语双关:

既指“我”家居的“小屋”建于山上,在烟雾迷朦中,犹如耸入天际的楼阁,又指幻景中的“空中楼阁”,理想中“独立”、“安静”的生活环境。

从全文看,这小屋应是虚构的。

作者特意让小屋踞于“高高的山坡”上,强调“山路和山坡不便行车”,暗含远离“人境”,“不闻车马暄”之意;文章的最后,作者又特意强调“这空中楼阁占了地利之便,可以省去许多室内设计和其他装饰”,不必养鸟,无需挂画总之,不要人为的“文明”,只要“自然”,表明了作者对超然物外的“独立的、安静的”生活的向往。

五、文章结构:

第一部分:

(1--8自然段)立足小屋之外,看小屋和周围环境的关系。

1、(1--3自然段)写小屋和山的关系。

小屋“点破了山的寂寞”,给山川美景增添了“一点生气,一点情调”。

这是立足于山外,是远观,看全景。

2、(4--7自然段)写小屋和树的关系。

树为小屋“布置了一个美妙的绿的背景”,使小屋更显得“含蓄而有风度”。

这是立足