儿童病毒性心肌炎的诊断和治疗_精品文档.doc

《儿童病毒性心肌炎的诊断和治疗_精品文档.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《儿童病毒性心肌炎的诊断和治疗_精品文档.doc(35页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

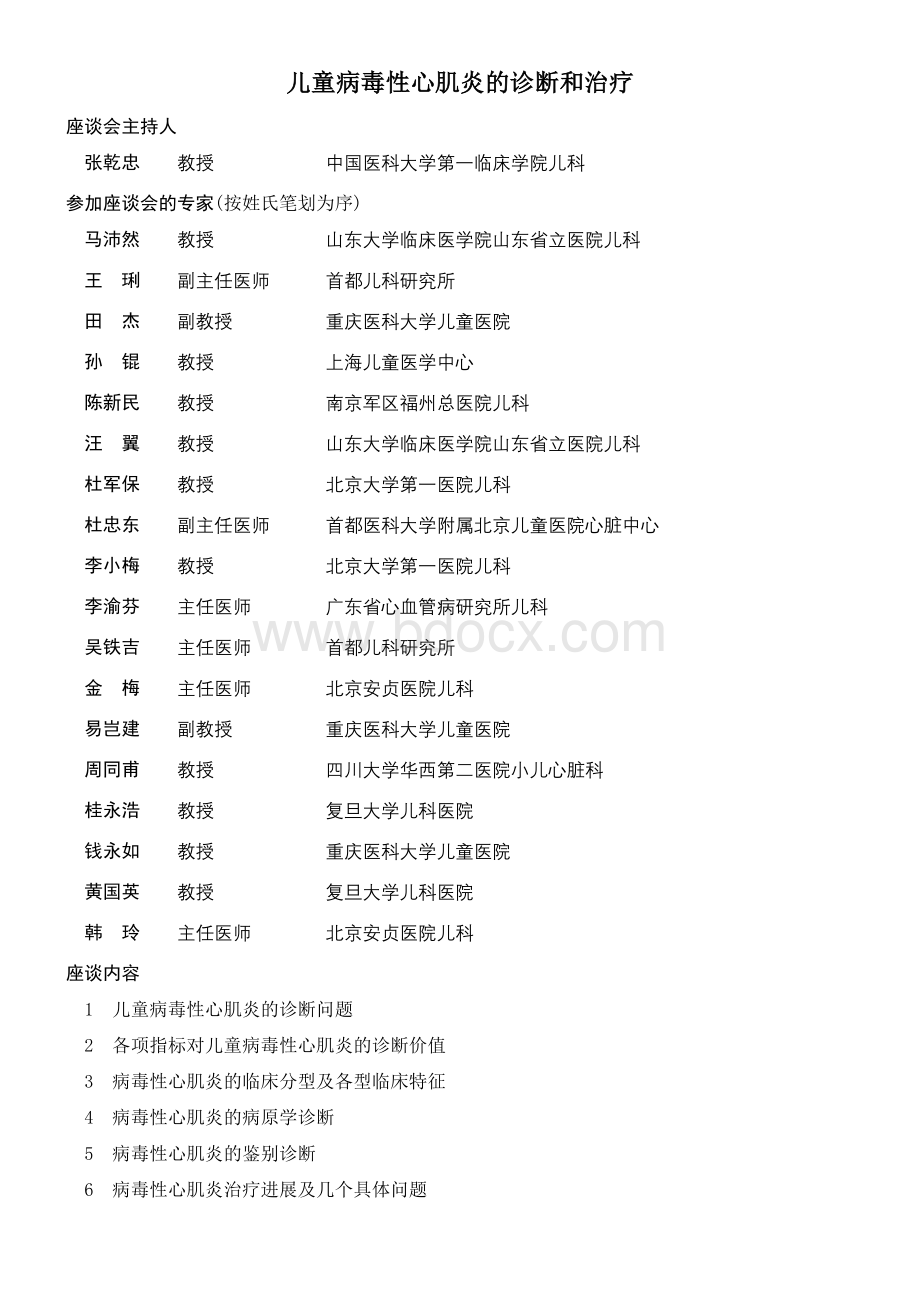

儿童病毒性心肌炎的诊断和治疗

座谈会主持人

张乾忠教授中国医科大学第一临床学院儿科

参加座谈会的专家(按姓氏笔划为序)

马沛然教授山东大学临床医学院山东省立医院儿科

王琍副主任医师首都儿科研究所

田杰副教授重庆医科大学儿童医院

孙锟教授上海儿童医学中心

陈新民教授南京军区福州总医院儿科

汪翼教授山东大学临床医学院山东省立医院儿科

杜军保教授北京大学第一医院儿科

杜忠东副主任医师首都医科大学附属北京儿童医院心脏中心

李小梅教授北京大学第一医院儿科

李渝芬主任医师广东省心血管病研究所儿科

吴铁吉主任医师首都儿科研究所

金梅主任医师北京安贞医院儿科

易岂建副教授重庆医科大学儿童医院

周同甫教授四川大学华西第二医院小儿心脏科

桂永浩教授复旦大学儿科医院

钱永如教授重庆医科大学儿童医院

黄国英教授复旦大学儿科医院

韩玲主任医师北京安贞医院儿科

座谈内容

1儿童病毒性心肌炎的诊断问题

2各项指标对儿童病毒性心肌炎的诊断价值

3病毒性心肌炎的临床分型及各型临床特征

4病毒性心肌炎的病原学诊断

5病毒性心肌炎的鉴别诊断

6病毒性心肌炎治疗进展及几个具体问题

张乾忠教授:

目前在儿科临床上被诊断为病毒性心肌炎(VMC)的病例较多,各级医院的儿科医生在实际工作中都感到本病的诊断和治疗尚存在一些具体问题。

我国“小儿VMC的诊断标准”(以下简称标准)虽然几经修订,但基本上仍属于临床诊断,缺乏特异性诊断指标,掌握和执行起来有一定的困难。

不少专家和学者对标准也有不同的理解和看法。

如何科学正确评价标准中各项常用指标的变化(如心电图改变、心肌酶谱升高等)及临床意义是一个重要和实际的问题。

不能正确评价标准是导致日常工作中发生误诊或漏诊的主要原因之一。

既然诊断儿童VMC缺乏特异性指标,那么采用排除诊断法就不可忽视,诊断VMC时应认真进行鉴别诊断,以除外类似的疾病。

近年来随着对VMC发病机制研究的不断深入,治疗上也出现了一些新进展,尤其是免疫治疗方面,了解这些新进展对提高儿童VMC的诊治水平十分重要。

暴发型心肌炎起病急骤、病情凶险、变化迅速,如不及时救治病死率很高;同时其早期症状不典型,有时主要表现为心外症状,故易发生误诊和漏诊,由此引发的医疗纠纷偶有发生。

儿科医生应该提高对暴发型心肌炎的认识和警觉性,力争做到早期诊断,并及时给予正确积极的救治。

根据临床实际工作的需要,应广大读者的要求并经过一些专家论证,最后确定就“儿童病毒性心肌炎的诊断和治疗”的选题进行讨论。

这次之所以采取“专家座谈会”的形式,一是为了创造条件能让更多的专家有机会参加讨论,也便于读者能较全面地了解专家们的各种观点和认识;二是讨论的问题可以多一些、具体一些,更贴近临床实际,对今后临床工作能有较大的参考价值.

这次讨论会除邀请一些老专家外,还有一部分中青年专家参加,下面请各位专家就这次讨论的问题各抒己见,发旨时应力争结合临床实际,多介绍一些本单位及个人的经验和体会,也可介绍一些新进展。

但要避免纯理论性讨论,以便使读者阅后能有较大收获,对今后实际工作有较大的帮助。

1儿童病毒性心肌炎的诊断问题

马沛然教授:

VMC甚为常见,1996年7—8月,吉林省东丰县发生VMC的暴发流行,共发生225例,占同期住院患儿的71.4%,死亡3例。

随机抽取39做血清病毒学检查,柯萨奇病毒B1阳性者占87.5%,柯萨奇病毒B4阳性者占12.5%,此次流行由原白求恩医科大学和吉林省儿科研究所证实。

VMC在婴儿室的流行国内外也均有很多报告。

VMC虽很常见,但国际上无统一诊断标准,而国内虽多次制订和修订诊断标准,但对诊断标准仍有很多重要的不同观点,在这里我谈一谈个人的看法和建议。

第一,制订VMC诊断标准的难点。

有些疾病(如伤寒)只要血培养伤寒菌阳性或血中伤寒抗体(菌体抗原“0”,鞭毛抗原“H”)显著升高即可确诊,但VMC缺少这种特异诊断指标。

理论上心内膜下心肌活检(EMB)可作为确诊指标,实际上由于设备、技术条件所限和EMB有一定的危险性,不可能广泛开展。

此外,1984年所制订的达拉斯(Dallas)VMC病理诊断标准也不够具体、细致,再加上操作时出现的伪差较多,因此EMB对VMC诊断价值受到很大限制。

国内外所有VMC的诊断标准都是根据临床表现、实验室和心脏器械检查所见进行综合制订。

由于设备条件、临床经验及研究深度不一,因此对VMC诊断认识也有所不同,并且随着新的检查技术的进步和实践经验的积累,对诊断标准进行不断修订是必要的。

国外VMC的诊断标准比较简单、不具体,只罗列了VMC的临床表现、实验室与器械检查的几条异常所见,而没有具体说明具备哪些异常可诊断为VMC,因此不实用。

只有1984年Goodwin提出的诊断标准比较细致和具体,他列出了6项临床症状,每项1分;体征、实验室与器械检查6项,每项3分;病毒抗体滴度1项,6分;共30分,20—29分为疑似VMC,30分可确诊为VMC。

此标准的主要缺点是疑似VMC标准太宽,确诊VMC则太严。

我国制订的VMC诊断标准比较全面、细致、具体,并且根据新的诊断技术和临床经验不断修订,要优于国外的标准。

纵观国内外VMC的诊断标准,最主要的问题是都没有以EMB为基础。

至今尚无一位专家,对大样本的临床诊断为VMC的患儿以及一定数量的健康儿童都进行EMB检查并进行对比,并由此制订出VMC的临床诊断标准。

就是说至今没有制订出这样一个诊断标准:

符合临床诊断标准的,EMB检查结果也符合病理诊断标准;不符合临床诊断标准的,EMB检查结果都不符合病理诊断标准。

目前的诊断标准都是根据临床医生的实践经验制订的,因此有不同的观点是不可避免的。

第二,我国1994年VMC诊断标准存在的问题。

1978年我国首次制订VMC诊断标准,经多次修订,1994年5月在威海再次修订后形成1994年VMC诊断标准(简称1994年标准),经过几年临床应用,有些医生提出这个标准有不足之处,归纳起采有以下几方面:

(1)较复杂,有些医生记不清;

(2)诊断标准较宽,可能存在误诊;(3)次要指标中,患儿症状指标表述不清,体征指标缺少特异性,化验指标中天冬氨酸转氨酶(AST)在其他疾病亦可增高,这些是造成诊断扩大的主要原因;(4)在心肌或血液的标本中分离出来的病毒或病毒抗体,在明确病毒病原的诊断方面价值相同,但心肌标本较难获取,因此不甚合理。

第三,对1999年VMC诊断标准的看法。

由于对1994年标准有不同看法,在1999年全国儿科心血管学术会议上全体代表与专家经过两次热烈讨论,根据多数人的意见制订出1999年诊断标准(简称1999年标准),发表于《中华儿科杂志》2000年第2期,此诊断标准应用了3年,很多医生对此标准也有很多意见,现将本人对此标准的评价归纳如下。

1999年标准有以下优点:

(1)诊断标准中取消了只有少数医院能开展并且属于半定量性质的核素检查;

(2)去除了无心电图异常就不能诊断VMC的条件,1999年以前的所有诊断标准中都把心电图异常作为诊断的必要条件。

在20世纪80年代以前,超声心动图没有广泛开展,心肌酶学检查只有特异性不高的AST、乳酸脱氢酶(LDH)、肌酸激酶(CK)几项,如果没有心电图异常,只根据症状与体征诊断VMC,可能误诊的病例很多,20世纪80年代以后超声心动图检查广泛开展,同时对心肌病变有特异性的肌酸激酶同工酶(CK-MB)、肌钙蛋白重(cTnl)或肌钙蛋白T(cTnT)等化验也相继开展,而VMC有心电图异常的只有50%左右,如果再把心电图异常作为VMC诊断的必要条件,必然造成大量病例漏诊o(3)把频发早搏呈联律列为心电图显著改变,把低电压(新生儿除外)列为心电图显著改变。

1999年标准也存在一些问题,主要有以下几方面:

(1)把复杂问题简单化了。

VMC缺少特异性诊断指标,诊断只能根据临床表现、实验室与器械检查进行综合判断,而上述检查结果异常在诊断中的价值不同。

因此,应该把主要指标和次要指标分开,诊断标准中的正确性要重于诊断标准的简便化,把VMC诊断这一复杂的问题简单化,必然会影响结果的正确性。

(2)诊断标准中完全取消病史、症状和体征,完全依靠化验和器械检查,不符合一般疾病的诊断规律。

(3)诊断标准过严,4条中必须具备2条才能诊断,有的重型VMC已经出现心功能不全、心源性休克、三度房室传导阻滞,但不一定都有CK-MB或cTnI升高。

因此有时VMC已很严重,但可能仍不符合1999年诊断标准,从而造成有些病例的漏诊。

(4)发病前有病毒感染史很重要,但未列入诊断标准。

在确诊依据第1条虽提出发病同时或发病前1—3周有病毒感染的证据支持诊断,但有或无此病史均不影响诊断,因此形同虚设。

(5)心肌酶中α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)和LDH,对心肌病变的诊断有一定的特异性,成人内科一直把此项指标列为心肌病变指标,而1999年标准中将之完全排除在诊断标准之外,造成一些病例漏诊。

(6)心电图的窦性心动过缓,部分后果严重,恢复较难,也未列入诊断标准。

(7)超声心动图显示室间隔或左室后壁颗粒变粗、回声增强、局部肌肉变薄、运动减弱都是心肌病变的表现,但未列入诊断标准。

(8)取消了疑似VMC的诊断,而实际上有不少病例仅有部分VMC的表现,而不完全符合VMC的诊断标准,多年来疑似VMC这一诊断名称,只能称为VMC待排除或VMC(?

),在1999年诊断标准中只提出凡不具备确诊依据的病例,应给予必要的治疗或随诊,根据病情变化、确诊或除外VMC,这类病例很多,而在未确诊前应如何诊断,1999年标准未能提及,实际上国外有疑似VMC的诊断(probablymyocarditis),Dallas诊断标准中称为临界心肌炎(borderlinemyocarditis)。

(9)1999年标准中把病毒病原学诊断分为二级,由于EMB只能在个别病例中开展,绝大多数病例不能取得心肌标本,国内几乎所有VMC患儿诊断都是根据血中病毒抗体或PCR法查病原,因而国内所有VMC患儿的诊断都只能是考虑系病毒所引起,而无确诊病例。

第四,对VMC标准修订的建议。

综上所述,笔者认为1994年和1999年标准都有不足之处,今后诊断标准应取二者之长,使诊断标准更为完善,提出以下建议:

(1)恢复1994年标准中划分的主要指标和次要指标,因为VMC的异常表现对诊断的价值大小不等,不应为求简便化而放弃正确性。

具备2项主要指标或1项主要指标、2项次要指标即可诊断。

(2)仍取消1994年标准中的核素检查异常。

(3)把1994年标准中第2条症状与体征合并为1条。

(4)心电图显著异常中加入显著窦性心动过缓(运动员除外)。

(5)在1994年标准中保留α-HBDH和LDHl。

(6)在次要指标中增加超声心动图显示室间隔或左室后壁有颗粒变粗、回声增强、局部肌肉变薄、运动减弱。

(7)临床分期采用1999年标准中所分的三期(急性期、迁延期、慢性期)。

(8)根据我国目前情况,确定VMC的病毒病原时,把从心肌标本和血液标本中取得病原或抗体的6条并列,具备任何1条即可确诊为VMC。

根据上述修改可记为“四、五、六”,即4个主要表现、5个次要表现、6个病毒病原诊断指