小学六年级阅读理解练习题及答案.docx

《小学六年级阅读理解练习题及答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《小学六年级阅读理解练习题及答案.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

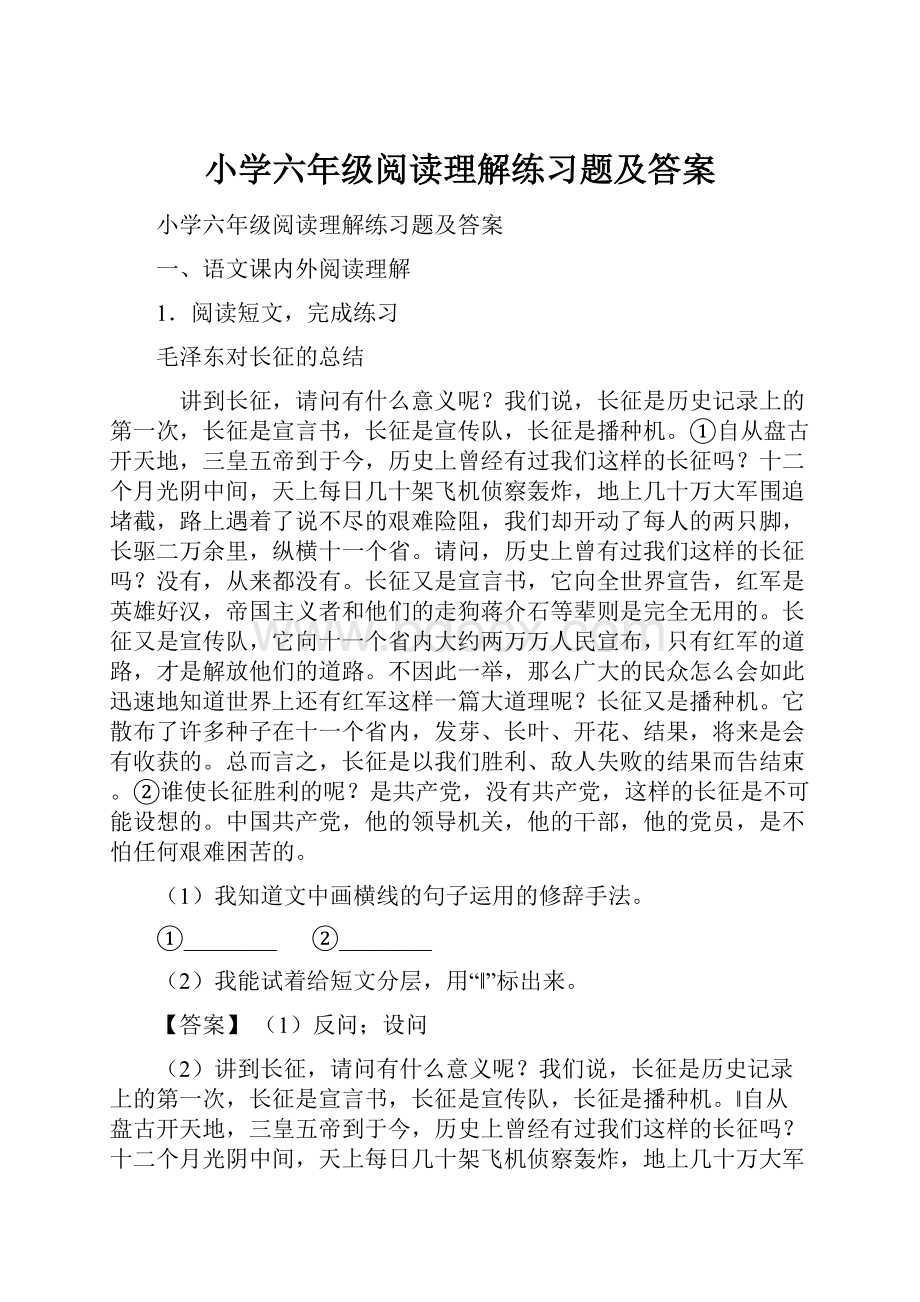

小学六年级阅读理解练习题及答案

小学六年级阅读理解练习题及答案

一、语文课内外阅读理解

1.阅读短文,完成练习

毛泽东对长征的总结

讲到长征,请问有什么意义呢?

我们说,长征是历史记录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。

①自从盘古开天地,三皇五帝到于今,历史上曾经有过我们这样的长征吗?

十二个月光阴中间,天上每日几十架飞机侦察轰炸,地上几十万大军围追堵截,路上遇着了说不尽的艰难险阻,我们却开动了每人的两只脚,长驱二万余里,纵横十一个省。

请问,历史上曾有过我们这样的长征吗?

没有,从来都没有。

长征又是宣言书,它向全世界宣告,红军是英雄好汉,帝国主义者和他们的走狗蒋介石等辈则是完全无用的。

长征又是宣传队,它向十一个省内大约两万万人民宣布,只有红军的道路,才是解放他们的道路。

不因此一举,那么广大的民众怎么会如此迅速地知道世界上还有红军这样一篇大道理呢?

长征又是播种机。

它散布了许多种子在十一个省内,发芽、长叶、开花、结果,将来是会有收获的。

总而言之,长征是以我们胜利、敌人失败的结果而告结束。

②谁使长征胜利的呢?

是共产党,没有共产党,这样的长征是不可能设想的。

中国共产党,他的领导机关,他的干部,他的党员,是不怕任何艰难困苦的。

(1)我知道文中画横线的句子运用的修辞手法。

①________ ②________

(2)我能试着给短文分层,用“‖”标出来。

【答案】

(1)反问;设问

(2)讲到长征,请问有什么意义呢?

我们说,长征是历史记录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。

‖自从盘古开天地,三皇五帝到于今,历史上曾经有过我们这样的长征吗?

十二个月光阴中间,天上每日几十架飞机侦察轰炸,地上几十万大军围追堵截,路上遇着了说不尽的艰难险阻,我们却开动了每人的两只脚,长驱二万余里,纵横十一个省。

请问,历史上曾有过我们这样的长征吗?

没有,从来都没有。

长征又是宣言书,它向全世界宣告,红军是英雄好汉,帝国主义者和他们的走狗蒋介石等辈则是完全无用的。

长征又是宣传队,它向十一个省内大约两万万人民宣布,只有红军的道路,才是解放他们的道路。

不因此一举,那么广大的民众怎么会如此迅速地知道世界上还有红军这样一篇大道理呢?

长征又是播种机。

它散布了许多种子在十一个省内,发芽、长叶、开花、结果,将来是会有收获的。

‖总而言之,长征是以我们胜利、敌人失败的结果而告结束。

谁使长征胜利的呢?

是共产党,没有共产党,这样的长征是不可能设想的。

中国共产党,他的领导机关,他的干部,他的党员,是不怕任何艰难困苦的。

‖

【解析】【分析】

(1)①用反诘的语气表达一个肯定的意思,答案已经蕴涵在问句中了,不需要对方来回答,也就是明知故问,是反问句。

②为了引起别人注意,以自问自答的形式,故意先提出问题,自己提问自己回答,叫做设问句。

(2)考查给短文分段的能力。

解答时带着问题细读课文整体感知文章内容可知,语段按总分总的结构划分为三部分。

故答案为:

(1)①反问②设问

(2)讲到长征,……,长征是播种机。

‖自从盘古开天地,……,是不怕任何艰难困苦的。

‖

【点评】

(1)考查学生对反问、设问修辞手法的掌握。

要求学生能判断,会应用。

(2)此题主要考查给短文划分段落的能力。

2.阅读短文,回答问题

人间第一爱

季羡林

大千世界爱有多端,但是最纯真、最无私、最无要求回报之心,几乎近于本能的爱,就是母爱。

古今中外谈到母亲的文章,不胜枚举。

我为什么只信“古今”而不讲“中外”呢?

因为在这一方面,中外是不相同的。

谈到母亲,或回忆母亲的文章虽然很多,可是我在汗牛充栋的中国的古今典籍中,从来还没有见到哪一个文人学士把这方面的文章搜集在一起供人们阅读的。

我们不得不承认这是一件极大的憾事。

在年高德劭①为众人尊敬的钟敬文先生的启迪下,邓九平和他的友人们,付出很大的劳动和很多的时间,广闻博采,搜集现当代数百位作家、学者、艺术家回忆母亲的文章,这种异想天开有如张骞凿空之盛举,完全弥补了上面提到的憾事。

他们给学术界立了一大功,将会受到中国学术界以及一般人民的欢迎,这是毫无问题的。

谈母亲的文章有什么重要的价值和意义呢?

每个人一生下来,受到人间的第一爱就是母爱,告诉他(她)人间并不是凄清而是充满了温暖,充满了温暖的母爱。

但是人间毕竟不总是充满了温暖的,人前进的道路上也并不总是铺满了玫瑰花。

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。

”遇到欢的时候,你会情不自禁地想要分给母亲一份:

遇到悲的时候,你只要一想到母亲,你就会立即喜上心头,化悲为喜,又抖擞精神,抬起头来,勇敢地冲向人生的前程。

我曾经有一个说法:

“回忆能净化人的灵魂。

”我至今还坚持此说。

你可以回忆你的老师,回忆你的朋友,回忆你的所有亲爱者,所有这一切回忆都能带给你甜蜜和温馨,甜蜜和温馨不正是净化和抚慰你的灵魂的醍醐②吗?

但是,对母亲的回忆又岂是对老师和朋友等的回忆所能媲美的呢?

我是一个从小就失去母亲的人。

这是我心中最大的创伤,虽起华佗或岐伯于地下,也是无法治合愈我这个创伤的。

我一生走遍在半个地球,不管到了什么地方,也是不管是花前月下,只要想到我那可怜的母亲,眼泪便立即潸潸涌出。

一直到了今天,我已是望九之年,还常有夜里梦见母亲哭着醒来的情况。

嗟乎!

此生已矣,我又不相信来生,奈之何哉!

《韩诗外传》上说:

“树欲静而风不止,子欲养而亲不待③。

”这是古今同恨的事。

惟愿读这一套书的读者们,仔细玩味每一篇文章中所蕴涵的意义,考虑一下自己对待父母的情况,再背诵一下盂郊那一首有名的诗:

“慈母手中线,游子身上衣,临行密密缝,意恐迟迟归。

谁言寸草心,报得三春晖。

”

读者如能做出应有的结论,庶④不致辜负这一套珍贵的《新绿文丛》的期望。

注:

①德劭(sh4o):

品德美好。

②醍醐(t0hú):

古时从牛奶中提炼出的精华。

③子欲养而亲不待:

子女想要奉养父母而父母却过早地离开了人世。

④遮(sh)):

几乎,差不多。

(1)本文称母爱为“人间第一爱”是因为________(用原文回答)

(2)第二段末句“我们不得不承认这是一件极大的憾事”中“这”指代的是________。

(3)文章四五段阐述了谈母亲或回忆母亲的文章的价值和意义,不符合文段意思的是哪几项,有几项选几项( )

A. 可以知道人间并不凄清而是充满了温暖。

B. 想起母亲,眼泪便立即潸潸涌出,甚至在睡梦里哭醒。

C. 即使华佗或岐伯也无法医治“我”心中的创伤。

D. 可以获得甜蜜和温馨,净化和抚慰自己的灵魂。

E. 在悲伤的时候,会化悲为喜,抖擞精神,勇敢地冲向人生的前程。

(4)《韩诗外传》上说:

“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”这是古今同恨的事。

这句话中的“恨”是什么意思?

为什么说“子欲养而亲不待”是“古今同恨的事”?

(5)文章段末说:

“读者如能做出应有的结论”其中“应有的结论”应当是________。

【答案】

(1)最纯真、最无私、最无要求回报之心、几乎近于本能的爱

(2)哪一个文人学士把这方面的文章搜集在一起供人们阅读的

(3)B,C

(4)遗憾;母亲离开人间,使自己报答母亲的愿望成为终生的遗憾。

(5)感受母爱,敬重、报答母爱,从母爱中汲取力量。

【解析】【分析】

(1)考查筛选信息。

此题带着问题细读课文就能从短文中找到答案。

(2)这是考查指代性词语指代的内容。

感知文本内容,从文章中提炼和概括信息,结合语言环境,联系上下文,找出称代性词语指代的内容。

一般指的就是代词前面的那句话,找最近的一句话。

有时要注意可能不是整句话,而是其中的一部分。

(3)解答此类题目关键是抓住各项表述的要点,仔细回顾作品有关情节,比较判断正误。

依据课文内容可知,ADE正确,BC错误。

(4)考查对名句的理解。

:

“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”这是古今同恨的事。

这句话中的“恨”是遗憾。

说“子欲养而亲不待”是“古今同恨的事”,因为母亲离开人间,使自己报答母亲的愿望成为终生的遗憾。

(5)考查对句子的理解。

应结合课文呢哦荣来理解,“读者如能做出应有的结论”其中“应有的结论”应当是感受母爱,敬重、报答母爱,从母爱中汲取力量。

【点评】

(1)此题考查筛选信息的能力。

(2)此题考查对指代性词语指代的内容的把握能力。

(3)此题考查学生对作品内容的掌握的能力。

(4)此题考查对名句的理解能力。

(5)此题考查对句子的理解能力。

二、语段阅读

3.阅读课文片段一,回答问题。

片段一:

①会场在天安门广场。

广场成丁字形。

丁字形一横的北面是一道河,河上并排架着5座白石桥;再北面是城墙,城墙中央高高耸立起天安门的城楼。

丁字形的一竖向南直伸到中华门,在一横一(坚 竖)的交点的南面,场中挺立着一根电动旗杆。

②主席台设在天安门城楼上。

城楼(檐 瞻)下,8盏大红宫灯分挂两边。

靠着城楼左右两边的石栏,8面红旗迎风招展。

③丁字形的广场汇集了从四面八方来的群众队伍。

早上6点钟起,就有群众的队伍入场了。

人们有的擎(qín qíng)着红旗,有的提着红灯。

进入会场后,按照预定的地点排列。

工人队伍中,有从老远的长辛店、丰台、通县来的铁路工人,他们清早到了北京车站,一下火车就直奔(bēnbèn)会场。

郊区的农民是五更天摸着黑起床,步行四五十里路赶来的。

到了正午,天安门广场上,队伍已经满满的,成了人的海洋,红旗翻动,像海上的波浪。

(1)选择正确的字或注音。

(2)文中画横线的句子用了________和________的修辞手法,这样写的好处是________。

(3)细读第②自然段,并作如下标注________。

(4)写出第③自然段的中心句________。

这段文字,在写法上采用了________的结构方式,重点写了________和________。

“直奔”用词准确,反映出人们________。

(5)下列说法正确的一项是( )。

A. 片段记叙大典开始前会场的情况,先交代了举行开国大典的时间、地点和参加典礼的人员、人数;然后描述了会场的布置和群众队伍入场的场面。

写出了典礼的盛大和隆重,参加典礼的人们那种激动、兴奋的心情。

B. 大典开始前会场的情况,写出了典礼的盛大和隆重,参加典礼的人们那种激动、兴奋的心情。

C. 第二自然段按方位顺序介绍会场的设置和布局。

D. 以上都正确。

【答案】

(1)竖;檐;qíng;bèn

(2)比喻;夸张;用比喻、夸张的手法描写了天安门广场人潮涌动、红旗翻动的场面,表现出大典前热烈的气氛。

(3)第二自然段描写了天安门城楼宫灯高挂,红旗招展的景象,突出红色色调,渲染出大典热烈、喜庆气氛。

(4)丁字形的广场汇集了从四面八方来的群众队伍。

;总分总;工人队伍;郊区的农民;参加开国大典时的急切、兴奋的心情。

(5)D

【解析】【分析】

(1)考查对词语(汉字)的拼写能力。

解答本题,首先读一读拼音,知道要写什么词语,然后写出正确的词语,写完后读一读,看看是否正确。

考查学生辨析字音的能力,正确读准字音,注意区别形近字、多音字的读音,还要注意声调、韵母的区别,平时要多读,多练。

(2)“队伍已经满满的,成了人的海洋”这是夸张,“红旗翻动,像海上的波浪”这是比喻。

(3)概括段意,可先看看这段有几句话并了解每句话的意思,接着找出每句话中的重点词或中心词语,然后把这些词语连起来,组成一句通顺的话。

(4)考查对课文内容的理解能力。

解答本题,需要阅读短文的内容,然后结合前后句(题目提供的信息)进行补充填空即可。

(5)解答此类题目关键是抓住各项表述的要点,仔细阅读短文内容,比较判断正误。

故答案为:

(1)竖;檐;qíng;bèn

(2)比喻;夸张;用比喻、夸张的手法描写了天安门广场人潮涌动、红旗翻动的场面,表现出大典前热烈的气氛。

(3)第二自然段描写了天安门城楼宫灯高挂,红旗招展的景象,突出红色色调,渲染出大典热烈、喜庆气氛。

(4)丁字形的广场汇集了从四面八方来的群众队伍;总分总;工人队伍;郊区的农民;参加开国大典时的急切、兴奋的心情。

(5)D

【点评】

(1)考查学生对课文中重点词语的正确书写。

平时读书,写作时要注意区别同音字、形近字。

准确识记字音,要掌握常用多音多义字的正确读音,注意纠正方言中跟普通话读音不一致的字音,关键在于把词语的形音义结合起来,音随形或义变。

(2)考查学生对夸张、比喻修辞手法的掌握。

要求学生能判断,会应用。

(3)此题主要考查概括段意的能力。

(4)这道题是按短文内容填空。

概括性比较强,一定要熟悉短文,边读边思考,才能填好每一空。

(5)此题考查学生对短文内容的掌握的能力。

4.阅读短文,回答问题

①乡下一家简陋的旅店里,躺着一位客人。

他正闭目(观赏玩赏欣赏)_______楼上(优良优美优秀)_______的钢琴声。

琴声一会儿低沉,一会儿高亢;低的时候,他仿佛看见珠子在滚动,高的时候他仿佛听到雷鸣振撼着大地。

②这是谁弹的呢?

旅客想。

忽然,“滴”的声,一滴水滴在他的脸上。

他睁开眼往天花板瞧去,又滴下一滴水,正好滴进他的眼里。

他跳了起来,放开喉咙喊:

来人呀!

来人呀!

③什么事,先生?

服务员慌慌张张跑进来。

④楼上是谁,怎么往天花板上倒水?

旅客生气地问。

⑤服务员看着漏下的水,答道:

上面住的是当代大音乐家贝多芬先生!

⑥哦!

是贝多芬!

难怪弹得这样好!

旅客一听这句字,怒气立刻消了大半。

⑦要不要我去关照他不要让水漏下来呢?

⑧不,不!

你不要(搅扰打扰干扰)_______他,我自己看看吧。

⑨旅客轻步走上楼去,透过门缝见贝多芬正全神贯注地弹着。

琴边放着一盆水。

他正在纳闷,突然,看见满身大汗的贝多芬把手指往盆里一浸,又继续弹下去。

啊!

原来贝多芬苦练得连手指都发烫了,需要随时用冷水冷却一下。

因为太紧张匆忙,水溅了一地。

顺着板缝滴到楼下去了。

⑩这位旅客站了很久才离开,当他下楼时,不禁暗暗(赞叹赞美赞颂)_______道:

_______________________________________________________________________________

(1)文中的横线上选择最恰当的词语。

________ ________ ________ ________

(2)填空回答问题。

第一自然段中的“他”是指________;第八自然段的“他”是指________。

(3) 默读第一自然段中的最后一句,句子实在事物和由此产生的联想分别是什么?

(4)文章通过一位旅客在旅店里的所见所闻,赞美了贝多芬什么样的精神。

【答案】

(1)欣赏

;优美

;打扰

;赞叹

(2)住旅店的客人

;贝多芬

(3)实在事物:

琴声一会儿低沉,一会高亢

由此产生的联想:

低的时候,他仿佛看见珠子在滚动,高的时候他仿佛听到雷鸣振撼着大地。

(4)刻苦勤奋,专心弹琴的精神

【解析】【分析】

(1)考查的是对词语的掌握,

(2)考查的是对文中他的理解,(3)考查的是产生的联想,(4)考查的是中心思想。

本题涉及课文的理解,包括课文脉络、作者的思想感情以及重点句子的理解等,在认真领会课文中作者的感情,就会不难填出正确答案。

【点评】对于课文内容的掌握,都是基于读懂课文的基础之上,学生要借助资料等,将课文读懂,才能进行进一步的理解。

5.拓展阅读,我收获。

(一)《草虫的村落》(节选)

我看得出草虫的村落里哪是街道,哪是小巷。

大街小巷里,花色斑谰的小圆虫,披着俏丽的彩衣。

在这些粗壮的黑甲虫中间,它们好像南国的少女,逗得多少虫子___________。

蜥蜴面前围拢了一群黑甲虫,对这__________投以好奇的眼光。

它们友好地交流着,好像攀谈得很投机似的。

看啊!

蜥蜴好像忘记了旅途的劳倦,它背着几个小黑甲虫,到处参观远房亲戚的住宅。

我的目光为一群音乐演奏者所吸引,它们有十几个吧,散聚在两棵大树下面——这是两簇野灌丛,紫红的小果实,已经让阳光烘烤得熟透了。

甲虫音乐家们___________地振着翅膀,优美的音韵,像灵泉一般流了出来。

此时,我觉得它们的音乐优于人间的一切音乐,这是只有虫子们才能演奏出来的!

(1)从文中找出与下列词语意思相近的词语。

美丽________ 闲谈________ 疲倦________

(2)在片段中的横线上填上合适的四字词语

(3)“我的目光为一群音乐演奏者所吸引,它们有十几个吧,散聚在两棵大树下面——这是两簇野灌丛,紫红的小果实,已经让阳光烘烤得熟透了。

”这句话中“——”的作用是( )。

A. 解释说明

B. 声音延长

C. 表示转折

(4)作者充分发挥丰富的想象,片段中主要运用的修辞手法是( )。

A. 比喻和拟人;

B. 夸张和排比;

C. 反问和比喻

(5)作者在片段中也表达了自己的独特感受,找出表现作者独特感受的语句。

【答案】

(1)俏丽;交流;疲劳

(2)驻足痴望,庞然大物,全神贯注

(3)A

(4)A

(5)优美的音韵,像灵泉一般流了出来。

此时,我觉得它们的音乐优于人间的一切音乐,这是只有虫子们才能演奏出来的!

【解析】【分析】

(1)美丽:

漂亮,好看;即在形式、比例、布局、风度、颜色或声音上接近完美或理想境界,使各种感官极为愉悦。

也可形容一个人从内心散发出来的魅力。

闲谈:

亦作闲谭;亦作闲谈;没有一定中心地谈无关紧要的话;指无关紧要的话。

疲倦:

疲:

疲劳,惫:

疲倦。

形容非常疲乏:

疲惫不堪.或者使非常疲惫。

理解了这些词语的意思就能在文中找到近义词了。

(2)驻足痴望的意思是停下脚来痴痴地望着。

庞然大物:

庞然:

高大的样子。

指高大笨重的东西。

现也用来形容表面上很强大但实际上很虚弱的事物。

全神贯注:

贯注:

集中。

全部精神集中在一点上。

形容注意力高度集中。

要熟悉文章内容,才能填准确。

(3)破折号的作用有:

表示解释说明;表示语音的延长;表示意思的转换,跳跃或转折;表示插说;电脑应用;加强重点;分行举例;用在副标题前;标明作者;补充说明;表示总结上文;表示语言的延续。

在本题中,破折号的作用是解释说明。

(4)片段中主要运用的修辞手法是比喻和拟人。

比喻如“大街小巷里,花色斑谰的小圆虫,披着俏丽的彩衣。

”拟人如“它们友好地交流着,好像攀谈得很投机似的。

”(5)“优美的音韵,像灵泉一般流了出来。

此时,我觉得它们的音乐优于人间的一切音乐,这是只有虫子们才能演奏出来的!

”充分体现了作者对甲虫的喜爱之情。

【点评】本题考查学生对于短文阅读的综合能力的运用,鼓励学生独立思考,从重点语句入手,跟随作者的思路进行思考。

6.阅读短文,完成后面的作业。

“明星”上的一粒“微尘”

那里在北京召开数学研究会的时候。

有一天,著名的数学家华罗庚收到了一位普通中学青年教师的来信。

信的大意是_____我读了您写的_____堆叠素数论_____觉得这本书写得很好_____可是经过反复核算_____发现有一个问题计算错了_____这好比在明星上蒙上了一粒微尘_____希望您能更正_____

华罗庚读完信,翻开书来看,再一算,果然有错,他赞不绝口:

“真是太好了。

他的意见完全正确,有着很高的才华。

”

华罗庚在数学研究会上读了这封信,还把写信的青年人请来参加会议。

这个青年人就是陈景润,后来他也成为一个有名的数学家。

就这样,华罗庚从自己的错误中发现了一个难得的人才。

(1)在横线上填上适当的标点符号。

信的大意是________我读了您写的________堆叠素数论________觉得这本书写得很好________可是经过反复核算________发现有一个问题计算错了________这好比在明星上蒙上了一粒微尘________希望您能更正________

(2)文中“明星”指的是________,“微尘”指的是________。

(3)陈景润给华罗庚写信的时候,华罗庚是一位________,陈景润是一位________。

(4)陈景润在信中写了三层意思,分别为:

①________;②________;③________。

(5)本文赞扬了华罗庚的哪些品质?

【答案】

(1):

;《;》,;。

;,;,;,;。

(2)华罗庚;计算错误

(3)著名的数学家;普通中学青年教师

(4)《堆垒素数论》这本书写得很好;发现有一个问题计算错了;希望能更正

(5)谦虚、真诚、实事求是。

【解析】【分析】

(1)此题主要考查学生对标点符号的掌握及运用。

常用的点号有顿号、逗号、分号、句号、问号、冒号、叹号;常用的标号有引号、省略号、破折号、书名号、括号等。

要了解标点符号的基本用法,重点掌握每一种标点符号的特殊用法,能正确使用标点符号。

(2)、(3)考查对课文内容的理解能力。

解答时要带着问题细读课文整体感知文章内容,就能找到答案。

(4)解答时要带着问题细读课文整体感知文章内容,就能找到答案。

(5)评价人物精神或品质要应做到通观全文根据文中故事情节以及人物的言行举止具体分析其中蕴涵的精神或品质。

故答案为:

(1):

《》,。

,,,。

(2)华罗庚、计算错误(3)著名的数学家、普通中学青年教师(4)《堆垒素数论》这本书写得很好;发现有一个问题计算错了;希望能更正

(5)谦虚、真诚、实事求是。

【点评】

(1)对于标点符号的考查有选择题、加标点题、修改题。

所以平时的学习中,我们要用心体会标点符号的用法,书写过程中也要做到尽可能正确的使用标点符号,另外对于一些标点符号的特殊用法要加以积累。

还要注意标点符号的位置。

(2)、(3)此题考查在理解课文的基础上筛选相关信息的能力。

(4)此题考查在理解课文的基础上筛选相关信息并加以概括的能力。

(5)本题考查评价分析人物精神或品质。

7.阅读课文片段,完成练习。

作为一个山野老农,他就这样来实現自己的价值。

他已经将自己的生命转化为另一种东西。

他是真正与山川共存、与日月同辉了。

这位普通老人让我领悟到:

青山是不会老的。

(1)“另一种东西”的含义:

________。

(2)画线的句子在文中起着________的作用。

(3)下列对“青山是不会老的”理解正确的是( )

A. 青山上的树木郁郁葱葱,充满着生机,这样青山就焕发青春,永远不老

B. 老人不仅留下了青山,还留他与环境作斗争的不屈精神,以及绿化家园、保护环境的奉献精神。

老人的精神不老,青山也必将长青点亮智慧灯

【答案】

(1)表面上指老农创造的这片绿洲,还指开辟山林、绿化家园的精神和造福后代的情怀

(2)点明中心

(3)B

【解析】【分析】

(1)这道题考查的是对文中重点词句的理解。

“另一种东西”在文中指的是什么呢?

要联系上下文,从老人改造山沟、创造绿洲,以及老人绿化家园的精神这两个方面来考虑。

(2)这道题考查的是句子在文中所起的作用。

首先,要读读这句话,了解这句话表述的内容和含义,这句话与题目相呼应,直接抒情,赞美了老人绿化家园、造福后代的功绩;然后,结合这句话的意思想一想它在文中的作用。

(3)这道题考查的是对文中重点语句的理解。

要联系上下文,结合老人改造山沟、植树造林的事迹来理解,也可以联系生活