第二单元常见心电图与胸片的异常.docx

《第二单元常见心电图与胸片的异常.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第二单元常见心电图与胸片的异常.docx(13页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

第二单元常见心电图与胸片的异常

第二单元 常见心电图与胸片的异常

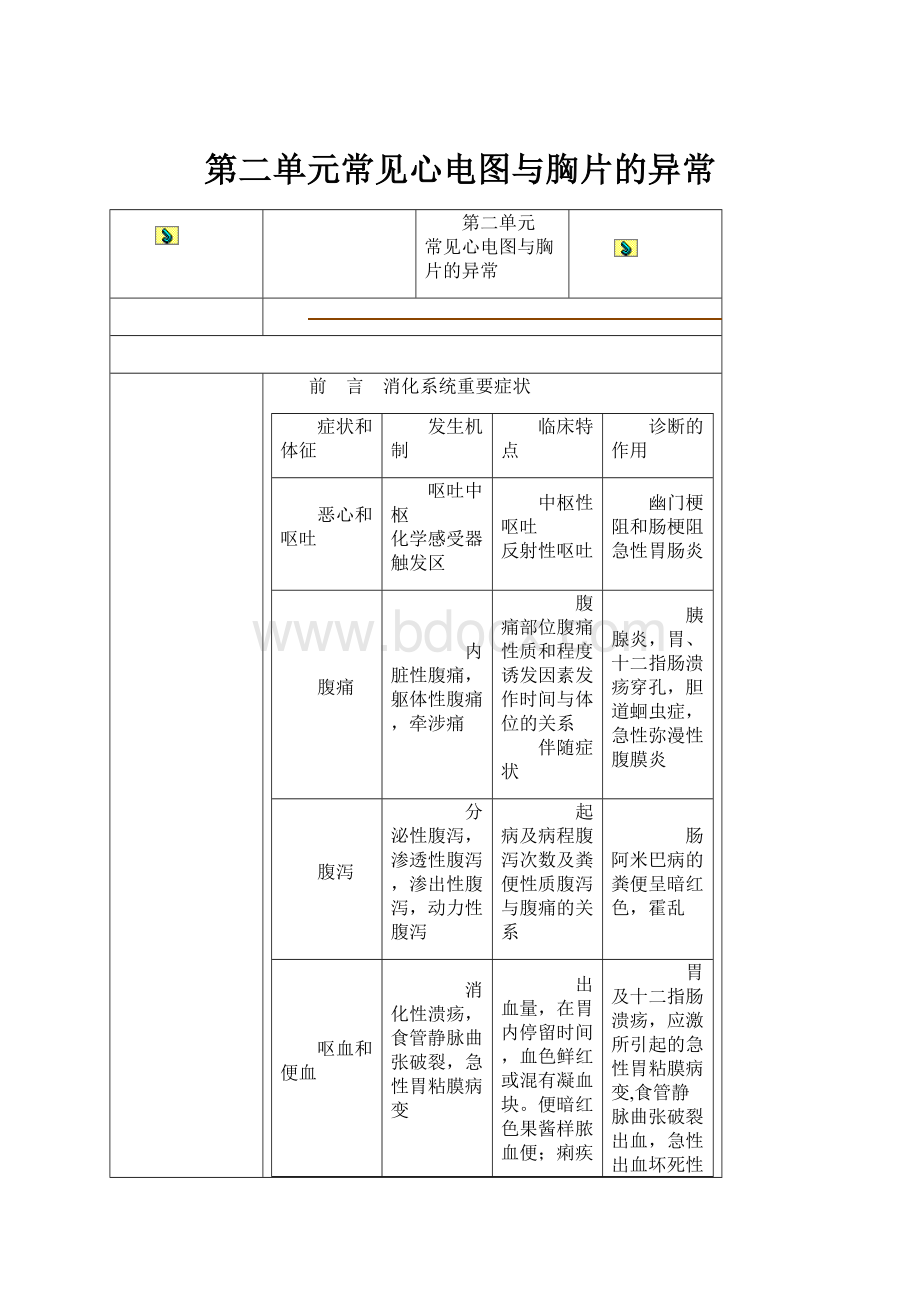

前 言 消化系统重要症状

症状和体征

发生机制

临床特点

诊断的作用

恶心和呕吐

呕吐中枢

化学感受器触发区

中枢性呕吐

反射性呕吐

幽门梗阻和肠梗阻

急性胃肠炎

腹痛

内脏性腹痛,躯体性腹痛,牵涉痛

腹痛部位腹痛性质和程度诱发因素发作时间与体位的关系

伴随症状

胰腺炎,胃、十二指肠溃疡穿孔,胆道蛔虫症,急性弥漫性腹膜炎

腹泻

分泌性腹泻,渗透性腹泻,渗出性腹泻,动力性腹泻

起病及病程腹泻次数及粪便性质腹泻与腹痛的关系

肠阿米巴病的粪便呈暗红色,霍乱

呕血和便血

消化性溃疡,食管静脉曲张破裂,急性胃粘膜病变

出血量,在胃内停留时间,血色鲜红或混有凝血块。

便暗红色果酱样脓血便;痢疾多为粘液脓血便;

胃及十二指肠溃疡,应激所引起的急性胃粘膜病变,食管静脉曲张破裂出血,急性出血坏死性小肠炎多呈洗肉水样便伴腥臭味

腹水

静水压增加、血浆胶体渗透压下降、淋巴循环受阻、肾脏因素的影响

肝硬化,结核性腹膜炎,癌性腹水,缩窄性心包炎,胰源性腹水,自发性腹膜炎

肝功能,B型超声,必要时CT确定。

腹水检查:

鉴别渗漏。

年龄,肝硬化较为多见

体征

病因

临床特点

鉴别诊断

肝肿大

感染,肝硬化,中毒性、药物性肝炎,淤血,肿瘤和血液病等

肝肿大的程度,肝脏的质地,肝脏的表面情况,肝脏触痛,伴随症状和体征

各型肝炎,肝硬化,肝脏肿瘤,肝脓肿,淤胆肝等

黄疸

溶血性黄疸,肝细胞性黄疸,胆汁淤积性黄疸

黄疸的实验室及其它检查,肝病肝细胞广泛损害和肝内淤胆,胆总管内阻塞的有胆石症、胆道蛔虫、胆管炎、癌肿浸润、手术后胆管狭窄;胆管外阻塞

鉴别诊断应根据病史、体征、实验室和其它检查等所取得的结果,进行综合分析与判断,以其得到正确诊断

淋巴结肿大

感染,肿瘤,变态反应和结缔组织病及原因不明

肿大淋巴结部位、大小、数目、硬度、活动度、有无压痛、有无粘连、局部皮肤有无红肿、瘢痕、瘘管

淋巴结炎,淋巴结结核,恶性肿瘤淋巴结转移,淋巴瘤,各型急、慢性白血病

紫癜

血管因素,血小板因素,凝血机制障碍

红色或暗红色斑点,压之不褪色,一般不高出皮肤表面。

双下肢对称性紫癜伴荨麻疹者,过敏性紫癜;黄疸者提示肝胆疾病及恶性组织细胞病

脾肿大

感染性脾大,非感染性脾大

轻度,中度和高度脾肿大

慢性粒细胞白血病、骨髓纤维化为巨脾

第一节 常见心电图与胸片的异常

心肌机械收缩之前先产生电激动,心房和心室的电激动可经人体组织传到体表。

心电图机记录心动周期产生电活动的变化(主要是心肌细胞除极和复极的电位变化)。

电极与心电图机相联构成电路的统一接线方法称导联。

已形成一个由Einthoven创设而目前广泛采纳的国际通用导联体系,称为常规12导联体系。

1.P波:

代表左右两心房除极的电位变化

2.P-R间期:

从P波起点至QRS波群的起点,代表心房开始除极至心室开始除极的时间。

3.QRS波群为心室除极波,此波群的时间,波形和振幅

4.ST段:

自QRS波群的终点至T波起点间的线段,代表心室缓慢负极过程。

5.T波:

代表心室快速复极时的电位变化

6.Q-T间期:

从QRS波群的起点至T波终点,代表心室肌除极和复极全过程所需的时间。

临床常见心电图改变

1.右心房扩大

(1)P波尖而高耸,其振幅≥0.25mV,以Ⅱ、Ⅲ、aVF导联表现最为突出。

(2)V1导联P波直立时,振幅≥0.15mV,如P波呈双向时,其振幅的算术和≥0.20mV。

(3)P波时间不延长。

此类P波常见于慢性肺源性心脏病、肺动脉高压及肺动脉瓣狭窄等疾病,因而多称为“肺型”P波。

2.左心房扩大

(1)Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL导联P波增宽≥0.12s,常呈双峰型,两峰间距≥0.04s,以Ⅰ、Ⅱ、aVL导联明显,又称二尖瓣型P波。

(2)V1导联上P波常呈先正而后出现深宽的负向波,Pv1负向波>0.04s,深度>1mm。

3.双心房扩大

(1)P波增宽≥0.12s,其振幅≥0.25mV。

(2)V1导联上P波高大双相,上下振幅均超过正常范围。

4.左心室肥大

(1)QRS波群电压增高:

胸导联V1或V6导联的R波>2.5mV,Sv1+Rv5>4.0mV(男性)、>3.5mV(女性);肢体导联中,Ⅰ导联的R波>1.5mV,aVL导联的R波>1.2mV,aVF导联的R波>2.0mV,RⅠ+SⅢ>2.5mV。

(2)可出现额面心电轴左偏。

(3)QRS波群时间延长到0.10~0.11s,但一般<0.12s。

(4)ST-T改变:

在R波为主的导联,其ST段可呈下斜型压低达0.05mV以上,T波低平、双向或倒置。

在以S波为主的导联(如V1导联)则反而可见直立的T波。

当QRS波群电压增高同时伴有ST-T改变者,称左室肥大伴劳损。

5.右心室肥大

(1)QRS波群电压的改变:

V1导联R/S≥1,V5导联R/S≤1或S波正常加深;重度肥厚可使V1导联呈qR型(除外心肌梗死)。

Rv1+Sv5>1.05mV(重症>1.2mV);aVR导联的R/q或R/S≥1,R波>0.5mV。

(2)心电轴右偏≥90°(重症可>+110°)。

(3)V1的室壁激动时间可超过0.03s,其辅助诊断意义比V5的室壁激动延长对诊断意义较大。

(4)ST-T改变:

如以上心电图改变同时伴有右胸导联(V1.V2)的T波双相、倒置、ST段压低,称右室肥大伴劳损。

6.双侧心室肥大

(1)大致正常心电图,是由于双侧心室电压同时增高,互相抵消所致。

(2)单侧心室肥大心电图,只表现出一侧心室肥大,而另一侧心室肥大的图形被掩盖。

(3)双侧心室肥大心电图,既表现右室肥大的心电图特征(如V1导联R波为主,电轴右偏等),又存在左室肥大的某些征象(如V5导联R/S>1,R波振幅增高等)。

7.室性期前收缩(常见)

(1)期前出现的QRS-T波前无P波或无相关的P波。

(2)期前出现的QBS形态宽大畸形,时限通常>0.12s,T波方向多与QRS的主波方向相反。

(3)往往为完全性代偿间歇,即期前收缩前后的两个窦性P波间距等于正常P-P间距的两倍。

8.房性期前收缩

(1)期前出现的异位P`波。

形成与窦性P波有所不同。

(2)P-R间期通常>0.12s。

(3)大多为不完全性代偿间歇,即期前收缩前后两个窦性P波的间距<正常P-P间距的两倍。

9.交界性期前收缩

(1)期前出现的QRS-T波,其前无P波,QRS-T形态与窦性下传者基本相同。

(2)出现逆行P`波(Ⅱ、Ⅲ、aVF导联倒置aVR直立),可发生于QRS波群之前(P`-R间期<0.12s)或QRS波群之后(R-P`间期<0.20s,)或者与QRS相重叠。

10.心房颤动在心电图上最典型的表现是:

1.正常P波消失,代以大小不等、形态各异的颤动波(f波),通常以V1导联为最明显。

2.心房f波的频率为350~600次/分。

3.心室律绝对不规则,QRS波一般不增宽。

4.若前一个R-R间距偏长而与下一个QRS波相距较近时,易出现一个增宽变形的QRS波,酷似室性早博,此可能是房颤伴有室内差异传导。

11.心肌梗死心电图的特征性改变(重点)

发生心肌梗塞后,心电图上可先后出现缺血,损伤和坏死三种类型的图形。

当一个区域发生梗塞时,从中心到边缘缺血的程度是不同,可在不同部位同时出现上述三种图形改变。

1.缺血型改变

2.损伤型改变

3.坏死型改变(面向坏死区的导联出现异常Q波或者呈QS波。

)

1.有Q波心肌梗死

(1)宽而深的Q波(病理性Q波)

(2)ST段抬高呈弓背向上型

(3)T波倒置

2.无Q波心肌梗死:

心内膜下心肌梗死的特点,无病理性Q波,有普遍性ST段压低,或有对称性T波倒置。

心肌梗死心电图的动态性改变

1.有Q波心肌梗死

(1)数小时内,可出现异常高大两肢不对称的T波

(2)数小时后,ST段明显抬高,数小时2天出现病理性Q波,同时R波降低,急性期改变

(3)ST段抬高持续数日至2周,T波变为平坦或倒置。

(4)数周至数月,T波呈V型倒置。

2.无Q波心肌梗死:

先ST段普遍压低,继而T倒置,始终不出现Q波。

2000-2-26.Q波型急性心肌梗死心电图特征为(答案:

A)

A.宽而深的Q波,ST段呈弓背向上抬高,T波倒置

B.宽而深的Q波,ST段降低,T波抬高

C.宽而深的Q波,ST段降低,T波倒置

D.浅而宽的Q波,ST段降低,T波抬高

E.浅而宽的Q波,ST段抬高,T波倒置

【答疑编号:

30020101针对该题提问】

第二节 临床常见胸部X线检查异常

一、心包积液

心包积液时,不论病原和积液的性质如何,有下列表现:

1.积液在300ml以下者,心影形态和大小可无明显变化。

中等量积液时,后前位可见心缘正常弧段消失,心影向两侧普遍扩大,呈烧瓶状或球形。

2.由于体静脉向右心房的回流受阻,上腔静脉增宽。

3.由于心包在心底部的附着处高于心与大血管的交界处,心影的增大可向上越过心与大血管交界水平,使主动脉影缩短。

4.心缘搏动减弱或消失,而心包外的主动脉搏动正常。

5.右心房、右心室血量的减少使肺纹理减少或不显。

如合并左心衰竭,可有肺静脉压力升高表现。

二、左心室增大

(1)心尖向下向左延伸。

(2)相反搏动点上移。

(3)左心室段延长、圆隆并向左扩展。

(4)左前斜60°时,左心室仍与脊柱重叠,室间沟向前下移位。

(5)左侧位,心后下缘膈上食管前间隙消失,心后膈上脊柱前间隙变窄甚至消失。

左心室增大的常见原因为高血压病、主动脉瓣关闭不全或狭窄、二尖瓣关闭不全及部分先天性心脏病,如动脉导管未闭等。

三、右心室增大

(1)右下缘下段向右膨突,最凸点偏下,心尖圆隆上翘。

(2)肺动脉段膨凸、相反搏动点下移。

(3)右前斜位心前缘下段膨隆,心前间隙变窄。

(4)左前斜位心室膈段增大,室间沟向后上移位。

右心室增大的常见原因是二尖瓣狭窄、慢性肺源性心脏病、肺动脉高压、心内间隔缺损、肺动脉瓣狭窄、法洛四联症等。

四、左心房增大

(1)食管中段受压向后移位。

(2)心右缘出现增大的左心房右缘形成的弧影,心底部双房影。

(3)心左缘可见左心耳形成的第三弓影。

(4)左主支气管受压抬高。

左心房增大的常见原因为二尖瓣病变、左心室衰竭及某些先天性心脏病,如动脉导管未闭、室间隔缺损等。

五、大叶性肺炎

X线表现:

大叶性肺炎充血期,X线检查可无阳性发现,或只表现纹理增多,透明度略低。

至实变期(包括红色肝样变及灰色肝样变期),表现为密度均匀的致密影,如病变仅累及肺叶的一部分则边缘模糊。

由于实质的肺组织与含气的支气管相衬托,在实变区中可见透明的支气管影即空气支气管征。

炎症累及肺段表现为片状或三角形致密影。

如累及整个肺叶,则呈以叶间裂为界的大片致密阴影。

消散期时实变区密度逐渐减低,由于病变的消散不均,多表现为大小不等、分布不规则的斑片状阴影。

炎症最终可完全吸收,或只留少量索条状阴影。

病变多在两周内吸收,少数可延缓吸收达1~2个月,偶可机化演变为机化性肺炎。

六、原发性肺结核

原发性肺结核(Ⅰ型)初次感染而发生的结核,多见于儿童,也可见于成人。

一般症状轻微,可有发热。

X线表现:

原发性肺结核的X线表现为原发综合征及胸内淋巴结结核。

初染结核菌后多在肺的中部近胸膜处发生急性渗出性病灶,为原发灶。

其周围可以发生不同程度的病灶周围炎。

病变沿淋巴管引流,可引起淋巴管炎及相应的淋巴结炎。

原发病灶、淋巴管炎及淋巴结炎组成典型的原发综合征。

X线表现为肺内云絮状阴影,可大可小,大者可为肺段或肺叶分布。

病变与肺门间有淋巴管炎形成的条索状阴影,病灶较大时,可被掩盖而不能显示。

肺和纵隔相连外缘突出的肿块影,边缘清楚,伴有淋巴结周围炎时,可边缘模糊。

少数原发病灶可以干酪样变,形成空洞,通过支气管或血流形成支气管播散或血行播散型肺结核。

七、血行播散型肺结核

X线表现:

急性粟粒型肺结核系大量结核菌一次或短期内多次进入血流,播散至肺部所致。

粟粒型肺结核病灶小如粟粒,胸片可见肺野均匀分布的1.5~2mm大小,密度相同的粟粒状病灶,正常纹理常不能显示。

适当治疗后,病灶可在数月内逐渐吸收,偶尔以纤维化或钙化而愈合。

病变发展时可以发生病灶融合成小片或大片状阴影,并可形成空洞。

亚急性或慢性血行播散型肺结核系少数结核菌在较长时间内多次进入血流播散至肺部所致。

X线表现为大小不一、密度不同、分布不均的多种性质的病灶。

小者如粟粒,大者可为较大的结节,主要分布在两肺上、中野,下野较少。

八、继发性肺结核

X线表现:

一般为陈旧性病灶周围炎,多在锁骨上、下区,表现为中心密度较高而边缘模糊的致密影,也可为新出现的渗出性病灶,表现为小片云絮状阴影,也可呈肺段或肺叶分布的渗出性病变。

经治疗可以完全吸收,大多数呈时好时坏的慢性过程,故肺部病变常为渗出、增殖、播散、纤维化和空洞等多种性质病变的同时存在。

肺段或大叶性渗出性病变,当机体抵抗力低下时,可发生干酪样坏死而形成大叶性干酪性肺炎。

表现为一个肺段或肺叶呈致密性实变,密度较大叶肺炎高,肺内干酪性病变被纤维组织包绕可形成结核球,表现为圆或椭圆形的球形病变,偶有分叶。

继发性肺结核的晚期由于多种性质病变的发展、好转与稳定交替发展,可形成有纤维厚壁空洞、广泛的纤维性变以及支气管播散病灶混合存在的情况。