发达国家企业融资模式的比较研究与借鉴.doc

《发达国家企业融资模式的比较研究与借鉴.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《发达国家企业融资模式的比较研究与借鉴.doc(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

发达国家企业融资模式的比较研究与借鉴

作者:

Zz66来源:

Zz66免费论文资源网加入时间:

2004-10-26

目前发达国家的企业融资主要有两大模式:

一种是以英美为代表的以证券融资为主导的模式 。

另一种是以日本、韩国等东亚国家及德国为代表的以银行贷款融资为主导的模式。

通过对 英美模式、日本的主银行模式和德国全能银行融资模式的比较研究,借鉴国外的做法,并考 虑到我国的实际情况,我们认为,我国企业融资模式的选择可以分两步走:

一是近期过渡式 的融资模式,即以银行为主导的间接融资为主的模式,二是未来目标融资模式,即证券融资 与银行贷款并重、市场约束性强的多元化融资模式。

任何企业融资结构和融资方式的选择都是在一定的市场环境背景下进行的。

在特定的经济和 金融市场环境中,单个企业选择的具体融资方式可能不同,但是大多数企业融资方式的选择 却具有某种共性,即经常以某种融资方式为主,如以银行贷款筹资为主或以发行证券筹资为 主,这就是企业融资的模式问题。

由于发展中国家与发达国家市场化程度不同特别是经济证券化程度不同,不同类型国家企业 融资的模式是不同的。

从发达国家的情况来看,目前发达国家企业的融资方式主要可以分为 两大模式:

一种是以英美为代表的以证券融资为主导的模式,证券融资约占企业外部融资的 55%以上;另一种是以日本、韩国等东亚国家及德国为代表的以银行贷款融资为主导的模式 ,银行贷款融资约占企业外部融资的80%以上①。

不过尽管日韩等东亚国家与德国的企业 均以银行贷款融资为主,但东亚国家与德国在银企关系、企业的股权结构、治理结构和市场 约束等诸多方面存在着差异,我们将对第二种融资模式再进行细分研究。

为此,下面我们将 对这几种融资模式分别进行探讨,并力图找出一些可供我国企业融资得以借鉴的经验。

1 英美企业以证券为主导的融资模式

1.1 英美企业融资的一般模式及其特点

由于英美是典型的自由市场经济国家,资本市场非常发达,企业行为也已高度的市场化。

因 此,英美企业主要通过发行企业债券和股票方式从资本市场上筹集长期资本,证券融资成为 企业外源融资的主导形式。

由于美国企业融资模式更具有代表性,我们着重从美国企业融资 的实际来进行分析。

应该说,经过长期的演进和发展,美国的金融市场体系已经相当成熟和完善,企业制度也已 非常完善,企业行为也非常的理性化。

一般地,美国企业融资方式的选择遵循的是所谓的“ 啄食顺序理论”②(The Pecking order Theory),即企业融资一般会遵循内源融资>债 务融资>股权融资的先后顺序,换言之,企业先依靠内部融资(留利和折旧),然后再求助 于外部融资,而在外部融资中,企业一般优先选择发行债券融资,资金不足时再发行股票融 资。

这一融资顺序的选择反映在企业资本结构中是内部融资占最重要地位,其次是银行贷款 和债券融资,最后是发行新股筹资。

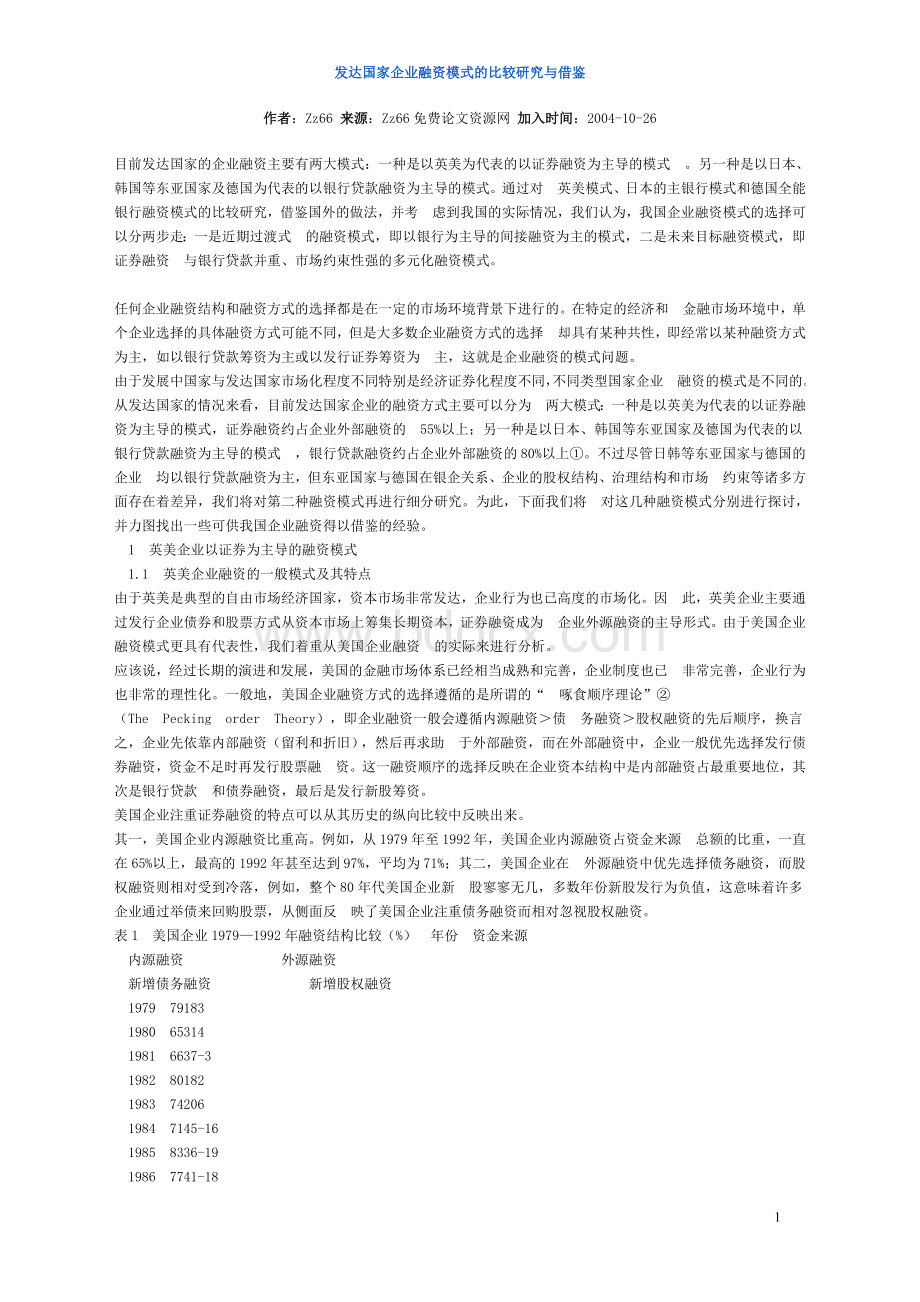

美国企业注重证券融资的特点可以从其历史的纵向比较中反映出来。

其一,美国企业内源融资比重高。

例如,从1979年至1992年,美国企业内源融资占资金来源 总额的比重,一直在65%以上,最高的1992年甚至达到97%,平均为71%;其二,美国企业在 外源融资中优先选择债务融资,而股权融资则相对受到冷落,例如,整个80年代美国企业新 股寥寥无几,多数年份新股发行为负值,这意味着许多企业通过举债来回购股票,从侧面反 映了美国企业注重债务融资而相对忽视股权融资。

表1 美国企业1979—1992年融资结构比较(%) 年份 资金来源

内源融资 外源融资

新增债务融资 新增股权融资

1979 79183

1980 65314

1981 6637-3

1982 80182

1983 74206

1984 7145-16

1985 8336-19

1986 7741-18

1987 7937-16

1988 8046-26

1989 7945-24

1990 7736-13

1991 97-14

1992 8695

资料来源:

方晓霞,《中国企业融资:

制度变迁与行为分析》第86页,北京大学出版社19 99.4。

再从美国与其他发达国家企业资金来源结构的横向对比中也可以发现证券融资在美国企业资 金来源中的份量。

表2 美、日、德三国企业资金来源结构对比(占融 资总额的%) 国别 美国 日本 德国

内源资金 75 34 62

外源资金 25 66 26

得自金融市场 13 7 3

得自金融机构 12 59 23

其他 0 0 12

外源资金合计 25 66 38

注:

美国为1944—1990年的平均数,日本和德国为1970—1985年的平均数。

资料来源:

李扬,“我国资本市场的若干问题探讨”,载《中国证券报》1997.12.15。

从美、日、德三国企业融资结构对比表中可以看出,美国企业的资金来源主要为内源融资, 在其外源融资中,证券融资占了相当的比重,这与美国证券市场极为发达有着相关的原因; 德国企业的内源融资比重较高,这与美国企业类似,但在其外源融资结构中,德国企业外部 资金来源主要为银行贷款;日本企业外源融资的比重高达66%,而在其外源融资中,主要是 来自银行的贷款,其证券融资的比重只有7%,银行贷款在企业总资金来源中占到了59%的份 额。

可见,从外部资金来源来看,美国企业主要依靠证券融资,银行等金融机构贷款也占了 不小的比重,而日本和德国的企业外部资金来源主要为银行贷款。

1.2 美国企业的股权结构和治理结构

从企业的股权结构来看,美国企业的持股主体经历了由个人股东完全持股到个人股东与法人 股东共同持股的历史演进。

这是因为,美国经济的主体是私有经济,这种经济是以个人产权 制度为基础的,所以在美国自由市场经济的早期,美国的企业几乎全部是由个人股东持股的 ,但近二十年来,美国机构持股得到快速发展,目前在总量上约占美国全部上市公司股本的 50%,其总资产已由1950年的1070亿美元增加到1990年的5.8万亿美元③,主要的机构投 资者是共同基金、保险公司、养老基金和捐赠基金等。

这些机构投资者把众多、分散的小额 投资者的资金集中起来,进行分散风险的组合投资,应该说,机构投资者的快速发展,为美 国个人投资于企业开辟了交易成本更低、风险更小的中介机制。

尽管美国机构投资者快速发 展,但由于这些机构都是实行分散投资,机构投资者投资于单个企业特别是大企业的比重并 不高,因而使得美国企业的股权结构高度分散,许多企业往往有成千上万个股东,而且最大 股东持有的股份多在5%以下。

高度分散化的企业股权结构对美国企业融资体制的形成及其运行产生了独特的影响。

其一, 明确清晰的资本所有权关系是实现现代公司资本有效配置的基础,因为不管企业是以个人持 股为主还是以机构持股为主,企业的终极所有权或所有者始终是清晰可见的,所有者均有明 确的产权份额以及追求相应权益的权利与承担一定风险的责任;其二,高度分散化的个人产 权制度是现代企业赖以生存和资本市场得以维持和发展的润滑剂,因为高度分散化的股权结 构意味着作为企业所有权的供给者和需求者都很多,当股票的买卖者数量越多,股票的交投 就越活跃,股票的转让就越容易,股市的规模发展就越快,企业通过资本市场投融资就越便 捷④。

这种股权结构对美国企业治理结构的影响是,投资者作为所有者(委托方)难以真正对企业 经理人员(代理人)起到监督作用。

这是因为,一方面,占有股权微不足道的小股东有“搭 便车”(free riding)的倾向,他们既不关心、也无力左右企业经理人员的工作;另一方 面,由于机构投资者并不是真正的所有者,而只是机构性的代理人,代理基金的受益人运作 基金,他们是“被动的投资者”(passive investor),主要关心企业能付给他们多少的红利 ,而不是企业经营的好坏和投资项目的运营情况,当机构投资者发现所持股票收益率下降时 ,就会立即抛出所持股票套现退出,而根本无意介入改组企业经理人员。

因此,由于美国企 业股权结构的高度分散,企业所有者无力、也不愿意采用投票选择的方式约束或改组企业的 经理人员,换言之,通过“用手投票”机制来约束经理人员,借以改善企业治理结构的作用 是很小的,对企业经理人员的约束主要来自于市场的力量和作用。

市场力量的作用包括股票市场、商品市场、经理人市场等多种形式。

这些市场机制都能对企 业经理人员施加影响,使其目标行为有利于所有者。

这些市场力量中,数股票市场对经理人 员的约束作用最强,也最直接。

股票市场对经理人员的约束主要体现在两个方面,一是“用脚投票”机制对经理人员的约束 。

由于美国股票市场非常发达,股票交易成本较低,当企业股东对企业经营状况不满意或对 现任管理层不信任时,就可以在股票市场上抛售所持的股票,股东在股票市场上大量抛售股 票的结果,使得该企业股票价格下跌,而股价的大幅下跌往往会使企业面临一系列困难和危 机,如企业形象不佳、产品销售受阻、市场份额下降、银行减少或停止贷款甚至提前收贷, 财务状况恶化。

这一系列的连锁反应往往最终导致企业破产倒闭等,通常,当企业股价大幅 下跌时,董事会便会认为经理表现不佳,从而很可能直接将其撤换,这就是“用脚投票”对 企业经理人的约束机制。

二是兼并接管机制对企业经理人的约束。

在企业经营状况不佳、经 营业绩下滑时,其股票价格将会随之下跌,当股票下跌到远远低于企业的资产价值以下时, 由于股票价格较低,其多数股权极易被其他战略投资者收购,然后这些收购者凭借所掌握的 股权,提议召开新的股东大会并接管了公司,将原来的经理层撤换,这就是兼并接管机制对 企业经理人的约束,即企业经理人时时存在着被“恶意收购”的风险。

企业经理人为了避免 企业被接管以致于使自己失业,就会尽力经营好企业,使企业保持良好的业绩,这样就可以 使企业股票价格保持在较高的水平而不易被收购。

值得一提的是,美国企业兼并接管市场是 美国企业治理的基本约束机制,尤其是80年代兴起的杠杆收购方式,使得美国企业出现恶意 收购的狂潮,据统计,在接管活动达到高峰的1988年,美国企业接管交易的总价值达到3411 亿元,为当年世界收购总额的70%以上⑤。

1.3 法律对金融机构持有企业股份的限制

从法规和监管的角度来看,美国的法律一般禁止金融机构持有企业的股份。

对于银行而言, 1933年的格拉斯—斯廷格尔法几乎完全禁止银行拥有公司股份,例如,该法案不允许银行拥 有任何一个单个公司5%以上的股份,就是持有少数的股份也不得参与股利分配,银行信托部 门虽然可以代客户(受益人)持有股份,但是不能把其受托资金的10%以上投资于任意单个 公司,并且有其它的法律鼓励信托机构持股进一步分散;除银行以外,其他金融机构在公司 股份方面的投资也受到法律的限制,例如,纽约州保险法规定,任一人寿保险公司可以投资 于其它公司股份的资产不得超过本公司总资产的20%,并且投资于单个公司的股份资产不得 超过本公司资产的2%⑥;此外美国法律也限制非金融企业持有其它企业的股份。

2 日本及东亚国家企业以银行贷款为主导的融 资模式

2.1 日本企业融资的一般模式与特点

相对于英美等国家以证券融资为主导的外源融资模式,日本、韩国等东亚国家的外部资金来 源主要是从银行获取贷款。

在这种融资模式中,以日本的主银行融资模式最为典型和突出。

据青木昌彦的研究,日本的主银行制度包括三个相互补充的部分⑦:

(1)银行与企业建 立关系型契约;

(2)银行之间形成相互委托监管的特殊关系;(3)监管当局采取一整套特 别的监管手段,如市场准入管制、“金融约束”、存款担保及对市场融资的限制等。

以主银 行为首的信用贷款几乎成为日本企业唯一的外源融资渠道。

日本主银行融资模式是在经济高 速增长时期形成的,战后,日本所需的重建资金主要来自银行,随着经济的增长,所需