从广西丧葬习俗看拾骨葬资料.docx

《从广西丧葬习俗看拾骨葬资料.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《从广西丧葬习俗看拾骨葬资料.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

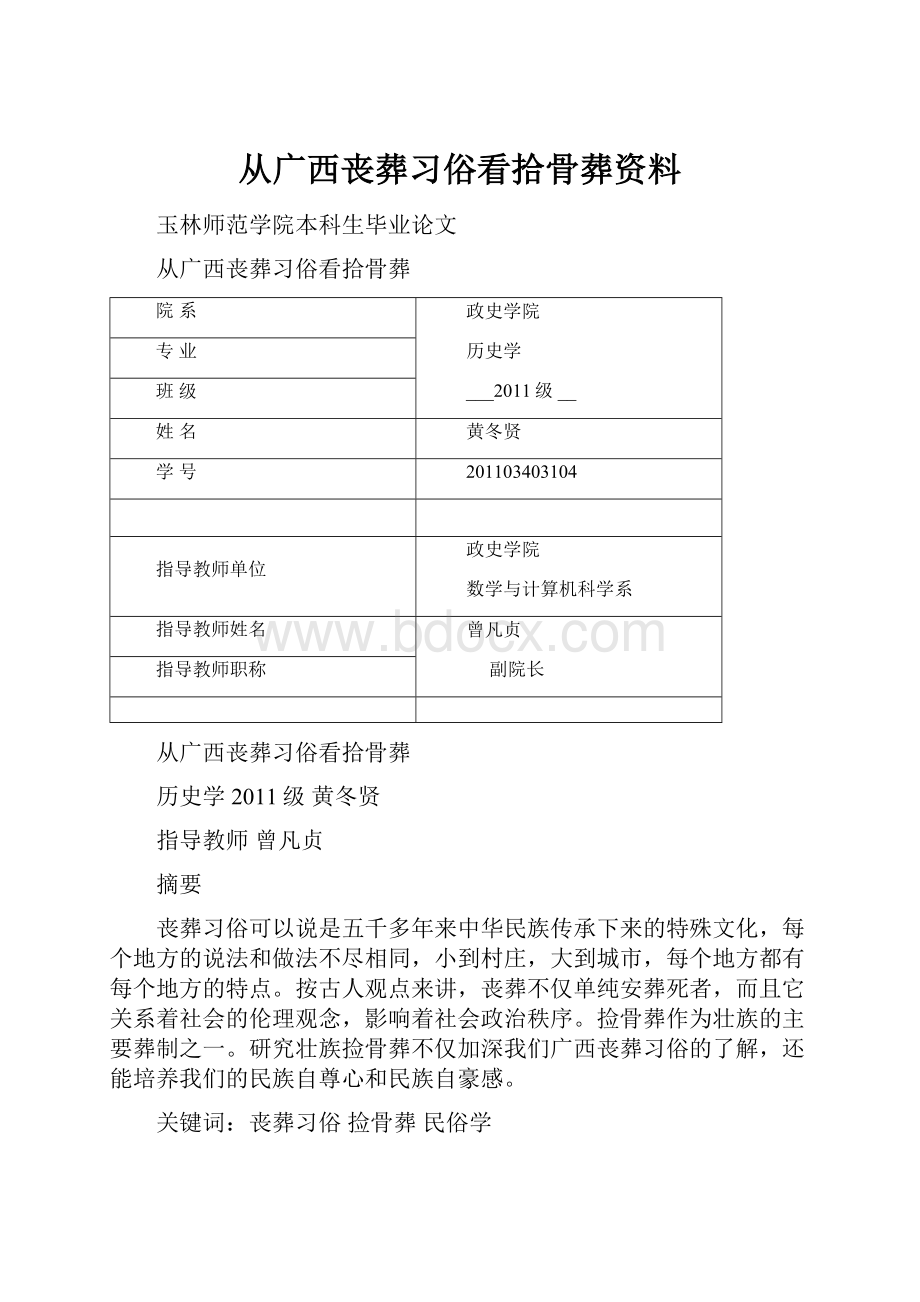

从广西丧葬习俗看拾骨葬资料

玉林师范学院本科生毕业论文

从广西丧葬习俗看拾骨葬

院系

政史学院

历史学

___2011级__

专业

班级

姓名

黄冬贤

学号

201103403104

指导教师单位

政史学院

数学与计算机科学系

指导教师姓名

曾凡贞

副院长

指导教师职称

从广西丧葬习俗看拾骨葬

历史学2011级黄冬贤

指导教师曾凡贞

摘要

丧葬习俗可以说是五千多年来中华民族传承下来的特殊文化,每个地方的说法和做法不尽相同,小到村庄,大到城市,每个地方都有每个地方的特点。

按古人观点来讲,丧葬不仅单纯安葬死者,而且它关系着社会的伦理观念,影响着社会政治秩序。

捡骨葬作为壮族的主要葬制之一。

研究壮族捡骨葬不仅加深我们广西丧葬习俗的了解,还能培养我们的民族自尊心和民族自豪感。

关键词:

丧葬习俗捡骨葬民俗学

目录

前言1

一、拾骨葬的概况2

(一)拾骨葬概念及表现2

(二)拾骨葬的历史渊源3

(三)拾骨葬分布情况3

(四)拾骨葬—葬礼体现9

二、广西壮族地区拾骨葬流行的原因10

(一)灵魂观念10

(二)地理环境11

(三)宗教信仰11

(四)风水习俗11

三、拾骨葬习俗存在的社会问题12

(一)风水贻害12

(二)土地矛盾13

(三)应对措施14

四、拾骨葬习俗的影响16

(一)社会评价16

(二)文化内涵17

结语19

参考文献20

前言

壮族作为中国人口最多的少数民族,但由于受到汉文化的熏陶,壮族的民族文化特点也逐步消失,随着时间的推移,汉文化程度越来越深,以至到了民国时期,很多人都认为壮族和汉族已经没有任何区别了,到了20世纪中期,壮族的民族自我意识经历了一次“再生”的过程。

在20世纪50年代,相继成立了广西壮族自治区,云南文山壮族自治州和广东连山壮族瑶族自治县,壮族因此广为人知。

其中,丧葬文化是壮族文化中一个重要组成部分。

由于地理环境、人文风俗和宗教信仰等因素相互影响之下,壮族形成自己独特的丧葬文化,在其仪式和相关习俗上都蕴藏着丰富的内涵。

改革开放以来,壮族丧葬活动越发频繁,在改革开放的政策推动,使得壮族丧葬文化发生了变迁。

壮族丧葬文化吸收了当地其他少数民族以及汉族的丧葬因素,形成了新的壮族丧葬文化,既保留了原有的文化特质,又增加一些新的特征,并且现有的壮族丧葬仪式的表现形式与壮族特有的社会结构因素有一定的关联,二者之间是相互影响的。

丧葬文化的变迁,在一定程度反应了传统社会结构向现代化社会结构的巨大转变,而这样的社会结构不仅带动了当地的社会进步,同时也影响了当地的经济发展和文化结构。

因此了解壮族的丧葬文化有助于我们了解少数民族的特色文化。

一、拾骨葬概况

(一)拾骨葬概念界定及表现

拾骨葬有时又称捡骨葬或者洗骨葬,指的是死者去世后,釆取土葬、火化、风化等方式使尸体的软组织皮肉腐烂脱落,再拾取骨骸,装入陶瓮或其他器具中再行埋葬的一种葬俗。

捡骨葬也有称为二次葬的,不少学者把二次葬和拾骨葬等同,例如徐吉军、贺云翱指出“二次葬,是指采用风化、土化、火化、水浸等不同方式使死者的皮肉、内脏等软组织腐烂之后,把骨豁收拾起来再作一次或两次以上的处置的骨葬,有人称之为洗骨葬,或捡骨葬”但二次葬涉及到的范围比较广。

在汉族或其他民族中间偶然也有进行二次葬的,有客死他乡的,或者由于路途遥远,无法把尸骸运回故里而就地埋之,过了三年五载,具备一定条件之后,再把骨殖运回故里埋葬;有的是埋葬之后,子孙找到那些所谓的灵山宝地,才把祖乃宗或者父母的骨殖迁葬到风水好的地方,希望凭借风水龙脉,使子孙们荣华富贵。

另外,有些人由于父亲或母亲先丧,待另一方亡故之后再移骨合葬。

总之,这种迁葬或者是不得已而为之,或者是条件变化之后才考虑迁葬的。

此外,有些地方,如贵州从江县高增一带的侗族有停置的遗俗,死者入殓后,将棺木停放郊外,直到寨内与死者同年和同辈分的人都去世后,始择期一同下葬,如属凶死暴卒,则浅埋三年后再行焚尸迁葬;在四川或其他地方的悬棺葬中,也发现有二次葬的。

但这些跟壮族拾骨葬的特殊葬制是不一样的。

在广西壮族地区,一般有两种葬制,一种叫大葬,解放前采用这种葬制就很少啦,偶尔也存在,也都是年事较高的老人,事先请风水先生选好吉地,准备较好的棺材和陪葬的衣服,葬下后就不再移动。

另一种是拾骨葬,这是就是比较常见的葬制啦。

这种葬制分三个阶段进行,第一个阶段叫寄土,第二个阶段叫拾骨,第三个阶段叫埋骨。

寄土找风水龙脉,老人也有生前准备棺木的,有的做成棺材,置之阁楼备用,但一般只是备好木料,待人死后再做成棺材。

木料并不讲究,甚至用木质疏松的木棉树或其他较薄的木板也可以,因为一般只埋三、四年,故不求其耐久。

陪葬之寿服一般是三至四套单衣,最多不过六、七套,.全部穿在死者身上,过多则太臃肿,穿着不便。

质量也不甚讲究,为了防盗墓,往往在寿衣的腋下等不甚显眼的地方剪成或用香火烧成一个窟窿、一个窟窿的。

另外,还要给死者穿上一双新布鞋(一般都是特制的,不太结实的),如果父、母或祖父、母还未去世的,外面还得套上一双草鞋。

并把一枚银元放在死者的口中,家贫者则以铜元代之,名日“含金”。

男性的死者手中或持折扇一把。

除此之外,一般没有什么陪葬物品。

埋葬大都很浅,一般棺面只入地表一两尺,有的棺盖甚至在地平面以上,而在上面培土或以草皮泥(带草根和草的泥块)堆成长方形的坟墓,埋得浅,目的是促使尸体早日腐朽。

墓前一般不立石碑,必要时只在坟前埋一块刻有死者名字的砖块为记号。

(孝子担播买水浴尸,亲朋吊丧和请巫道念经超渡亡灵等活动与葬制无关,从略)此后每年阴历二月初二扫新墓(各地可能略有不同,迁葬后的旧墓则在三月初三或清明节上坟)。

一般寄土三年或五年(取单数犷不取双数)后就捡骨。

捡骨前先置备专门盛骸骨的陶瓮。

这种陶瓮在壮族地区的缸瓦店都有出售,高约二尺,直径约一尺,上、下端略小,上有钵形的盖儿。

有些比较讲究,外面有双龙戏珠的浮雕图饰,并涂有金黄色的釉,有些比较简朴,没有花纹装饰,呈棕红色,名曰金坛。

然后在春、秋季择一良辰吉日,由死者的亲属和亲戚,如配偶、姑、嫂、弟、妹、子、女等并邀请村中一两个有经验的老者一同去捡骨。

到了坟前,点上香烛,摆上简单的供品,然后跪拜,念念有词,向死者说明要捡骨并归葬祖荃之意。

这时妇女们还免不了要哭泣一会儿,男人们就挥锄将坟墓刨开,打开棺盖,看看尸骸是否已经腐朽,如果已经腐朽就进行捡骨,如果遇到土质或棺木较好,密封程度较佳,尸骸未完全腐朽的,一般认为这是养尸之地,就将棺盖虚掩,然后培土,等待来年尸肉全朽时再来捡骨。

捡骨时,由子女说明请死者“起身”,并把颅骨先捧出来,然后,其余的人就把未完全腐朽的衣服剥掉,把骸骨一一捡出,然后用树枝、木片之类的东西把粘附在骨头上的腐肉刮掉,并用带去的稻草、绵纸、碎布等把骨殖拭擦干净(山上一般没有水,所以都不用水洗),如果有少量筋肉未完全腐朽的,还得用刀、剪等弄断刮净。

然后把腐肉、破寿衣、废棺木等胡乱地埋上就算,以后再也不复照料,所以《墨子》说“朽其肉而弃之”,是完全符合实际情况的。

如果坟地离祖坟或要埋骨的地方不远,就用竹筐等把骸骨端到那里去。

端去时要用一柱或几柱点燃的香先导,由亲戚、子女请亡灵一同前往。

如果坟地离葬骨地很远,则用布把骸骨包好,焚香祷告,请亡灵一同前往,中途如果过桥渡河,每次都得由背着骸骨的亲戚子女喃喃自语,低声呼唤亡灵一同过渡。

到了家族墓地时,就请有经验的人把骸骨按一定的方式装入金坛,首先是放髓骨、尾椎骨,接着把骸骨、腰椎、胸椎依次竖着往上排列,并用几根带竹芯的线香把所有的脊椎骨串起来,以免它们倒塌散乱,然后把脚趾骨、胫骨、腿骨和手指骨、挠骨、尺骨、上臂骨等竖放在前两侧,再把肋骨、肩脾骨、下巴骨等依次放人,最后把头颅放在最上面,使整副骨架像是蹲坐在坛子里一样。

金坛里除了骨殖外,不放任何陪葬物品,连寄土葬时口中的银元也不放,而让家人留作纪念,甚至生前镶的金牙也要拔掉,务使坛内不存任何金属布帛,只用一些朱砂洒在骨殖上。

坛盖内部用毛笔写上死者姓名和生卒年、月等,盖上坛盖后,就埋在家族坟地中他本人应占的位置上,然后培上筑成馒头形的坟头,不再用棺撑。

这个阶段叫做埋骨。

一个家族墓地往往由五、六代人,几十个乃至上百个金坛组成。

该片墓地辈分最高的长者坟头稍大,坟前立一块石碑,说明墓主的姓名,是某氏族第几房几代的子孙,生卒年、月、日(生平事迹一般很简略或根本不记),后署立碑人如配偶、子孙的姓名。

其他人的金坛则依班辈长幼不同而排列在不同的墓位,兄弟依次按一左一右地排列,妻子一般与丈夫并列,另一辈的又在稍后的地方排列。

各金坛相距约二、三尺。

长者未死的也预留穴位,先埋一石块以志之,待他去世之后再埋在该穴之内。

一个家族墓地一般只有一块石碑,其余的坟墓一般不立石碑,即使是小康之家也如此。

各人的穴位均绘图标示在族谱里,族内人较少,年头不太久的,还容易记住谁的墓穴在哪里。

人丁兴旺的,年头多了,新坟不断添,非查族谱,按图辨认就难以识别。

待该墓地的穴位饱和或由于某种原因,如家族内发生重大变故等,该家族的一些人就请风水先生另找一片风水好的地方另辟家族墓地。

嫁出去的女人则随夫家埋葬,一般不得归葬祖坟,死者也不得归葬祖坟。

(二)拾骨葬的历史渊源

在死者的葬式上,壮族曾经有过各种各样的葬式。

如岩洞葬、悬棺葬、屈肢蹲式葬、水葬、火葬、拾骨葬等。

而民间普遍流行的是拾骨葬。

拾骨葬,又叫迁葬,是将棺尸埋葬,上土筑坟,过三五年后,择吉日良辰,再开棺拾骨迁葬,俗曰“拾金”再葬。

壮人认为,拾骨葬是帮助先人的灵魂从地下回到地面,以便逢年过节能回家与亲人团聚。

如今拾骨葬之俗民间尤存1950年后,壮族民间的丧葬礼仪风俗文化有了不少的改变。

丧礼、礼服、孝服以及迁葬等均从简。

然报丧、入殓大体仍沿旧俗,一些地方还请道公做道场念经。

在壮族好些地方,有类似现在治丧委员会的“老人会”。

如果这家是“老人会”成员,必须马上去报葬,“老人会”立即出来协助办理丧事。

“老人会”现在依然存在,不过已经没有迷信的内容,变成纯粹是互助的团体。

参加该会的会员,交十个碗,十个羹匙,并把姓名写在牌上,该会积累了一大批餐具,供有丧事的会员借用。

平时可以租赁。

每年旧历六月初六为改选正副会长的日子,会员各派一名男子到指定地点赴会,各带家酿米酒若干,宰一头猪作宴席。

会长主持会,照例要阐述一番宗旨,宣布申请入会名单,用协商办法选下一任正副会长。

会务办完,即共饮团结酒。

谁家老人去世,会长便召集会员齐心协力处理后事。

会长为死者家属征集钱、米、酒等物。

会员各家壮实男子要出来帮助打柴、修桥、铺路、挖坑、扶棺、料理吊唁事宜,事毕,会长设宴酬谢。

会长还要出任丧家办理丧事的总指挥。

有了“老人会”,即使是贫寒之家,丧事也能隆重举行,使儿女尽到孝道。

这是壮家人团结互助的好传统。

目前广西各地的壮族仍然盛行的这种葬制与《溪蛮丛笑》所载“死者诸子照水内,一人背尸,以箭射地,箭落处定穴。

穴中藉以木,贫则已,富者不问岁月,酿酒屠牛,呼团洞发骨而出,易以小函,或枷崖屋,或挂大木,风霜剥落,皆置不问,名葬堂”的情况基本相同,只是后来用金坛代替小函而已,与二千多年前《墨子》节葬的记载也是相符的。

再往上推,可在考古的成果中找到史前的一些根据,例如在桂林市郊甑皮岩出土的约一万年以前的十八具人骨的葬制中,大部分为“屈肢蹲葬”,也有二次葬和侧身屈肢葬的,绝大部分都没有随葬物品。

其中二次葬大概就是捡骨葬,当时没有金坛或小函等葬具,是由于生产水平低的缘故。

目前壮族把骨殖按蹲坐的姿势装在金坛内的形式与桂林甑皮岩发现的以及在南宁地区新石器时代遗址中发现的屈肢蹲葬的葬制都有着明显的传承关系。

甑皮岩的人类骨骼的体质形态继承了“柳江人”的特征,同属于南方蒙古人种,而壮族人民的体质特征跟这些古人类化石相似。

由此可以证明壮族的先民从史前很长的时期以来就是两广一带的土著居民,壮族人民这种捡骨葬制和屈肢蹲葬的形式与甑皮岩和南宁地区新石器时代遗址中发现的葬制也有着明显的渊源关系。

(三)拾骨葬的分布情况

《中国民族文化百科》指出拾骨葬除了信仰伊斯兰教的民族和大部分藏族地区外,其他的民族中几乎都不同程度的存在,包括广西壮族地区,广西、云南一些瑶族和苗族地区,福建、浙江等地的畲族,还有台湾一些民族群体,不少学者根据考古发现和民族学资料对拾骨葬的地域范围和形成渊源进行了细致的研究,尤其是以下几篇文章的研究更为突出。

张楷生《我国古代氏族社会二次葬》主要对我国东北地区、西北甘青地区、西南云贵高原、东南沿海省份以及台湾地区的古代氏族社会考古遗址中存在的二次葬进行研究,并对其从葬制形制及葬具的不同对其进行分类,其中的瓷棺二次葬与本文所研究的拾骨葬较为类似。

凌纯声的《东南亚的洗骨葬及其环太平洋的分布》从大量的民族学文献资料入手,得出我国拾骨葬分布的区域“广及湘、齡、川、康、滇、桂、粤、闽、台、苏、吉等十一省及’东北沿海”,并对琉球、日本、南洋群岛和中南半岛及环太平洋等地的拾骨葬进行概述。

凌先生指出拾骨葬的原因为祖骨崇拜,并推断其起源地为长江中游的洞庭湖区。

上述学者对拾骨葬进行了较为综合的研究,对我国古代拾骨葬的分布方面内容都做了相关阐释,但对于古代拾骨葬发展演变的历程涉及较少。

尽管如此,这些研究成果为我们积累了一定的研究基础,具有重要的参考价值。

(四)拾骨葬-—葬礼的体现

下葬后,若死者家宅诸事不顺,则开棺取其尸骨,洗净用瓦罐装着,别迁他所。

《番禺续县志》:

乡俗葬后数年每起棺检骨,另貯瓦塔,名曰拾金。

无论七尺遗骸缩置尺馀瓦器,错乱跼促,体魄难安。

且葬者藏也,欲人之不得见也,为子孙者既卜宅兆而安厝之,乃復剖棺见尸,洗刷安排事同蒸检,目击者其颡有泚乎,抑睨而不视乎(同上)。

《增城县志》:

既葬之后,人事小不利,輙率子姓往啓窆,袱其骸而浴之,易以瓦罐,别迁他所。

《新宁县志》:

论曰南方地势卑湿,棺易朽,水蚁易侵,於是葬用收金。

收金之际,皮肤未化则掐之爪甲,刮以刀刃。

骨肉既消,则得大忘小,牙爪不全。

脑乾於头骨之内,则捧而摇之,使脑脂盡去。

酒洗其筋肉、粘骨之渣滓,火薰其骸骨,湿蒸之馀气,至於毛发不收礶中,弃之塚外,以致随风为上下。

白骨之收诸礶者,颠倒错乱之。

《增城县志》、《新宁县志》所载拾骨葬的原因,一与风水有关,一与地理环境和气候有关。

与风水有关,即葬所不利,死者无法发挥作为祖宗神的作用,为子孙后代集财富、增荣耀、保平安,自身于另一个世界也无法安息。

为了让死者与生者取得双赢,子孙后代不得不起棺捡骨,易吉壤而葬。

此外,拾骨葬也与地理环境和气候有关,死者埋于地下。

地湿水汽重,棺木容易腐烂,蛇虫鼠蚁食其皮肉或以棺木为窝,扰死者之安宁,子孙后代不忍,便起棺捡骨,装入瓮中,以保死者安宁。

但若只是不忍先辈棺木被蛇虫鼠蚁所占,扰其安宁,那么,可以让尸体自行腐烂,然后再捡骨安葬,何以先土葬再拾金。

“礼莫重于丧”,丧礼是死者肉体仍为生者所见时,所施行的最后一次礼仪,生之时有满月、百日之礼,死有丧礼,善始善终。

因此,即便是有二次葬,新葬也必不可少,这是表现死者与家庭及社会关系的仪式,也是终结死者与亲属之外的关系。

受儒家思想熏陶的广大民众,同时有着入土为安的观念思想,尤其是士人,认为二次葬是对先辈的亵渎。

葬也,藏也。

死后起棺捡骨重葬,让先辈的尸骨重现在世间,是失礼的行为。

古代的律法对这种情况严禁,士人也为避免这种情况提出建议。

《新宁县志》:

“查律载开塚之条,凡卑幼发尊长墳塚开棺见尸者斩。

又子孙毁弃祖父母尸,不论残失与否,皆斩。

夫挖骸骨而收金谓之不开棺见尸得乎,析骨入礶谓之非毁可乎,奈何习染成风,视为固然,虽犯严禁而莫之恤也。

蓋由贫者财力不支,是以甘心忍为,牢不可破耳。

为之斟酌其间,莫若倣古而陶为尾棺。

昔檀弓记有虞氏土陶,又云有虞氏尾棺地理铅弹子书亦载尾棺之说,今之人亦陶为尾棺参之文公家礼葬法,用尾棺藏尸,则坚久不变。

用木椁附外,则损破无患,於其缝而以油灰涂之周围,以松香包之外,復以炭舂灰覆之,则水蚁不入,其中貍鼠难穿为穴,树木草根不能侵贯而横压之。

如是而子心差可自安,律法亦无违悖,价廉省费,贫贱可以相效。

即或有故改葬,则亦无朽腐而不能移举之虞,化收金之恶俗以安幽冥者,莫善於此。

”

在法律如此严峻的情况下,广府人实行二次葬的情况仍然存在,可知,这已不是官方能够用法律干涉的。

拾骨葬已经成为一种风俗,官方若要强行撤除,必定会引起民众不满,甚者引发暴乱,在整个葬礼中,尸骨是重点。

肉身埋于地下,时间长久自会腐化,但是骨头却能长期保留下来。

郭璞《葬书》记载,“葬者乘生气也”,“且夫生气藏于地中,人不可见,惟循地之理以求之,然后能知其所在。

葬者能知其所在,使枯骨得以乘之,则地理之能事毕矣。

”由此看来,风水是通过尸骨起作用。

肉身在地下腐烂之后,如果不开棺捡骨,来日棺木盡毁,尸骨便直接躺于泥土中。

这就如生者虽有一方之地,却无砖无瓦。

开棺捡骨,将其置于瓦瓮之中,也就让其有了住所。

事死如事生,这是现实生活在丧葬礼仪中的体现。

二、广西壮族地区拾骨葬流行的原因

(一)灵魂观念

丧葬习俗流传至今,已经有几千年历史。

世界各个民族都有自己的丧葬习俗。

虽然丧葬品准备及丧葬程序不断减化,但是主要内容并没有太大变化,并且流传至今,家家躲不开。

丧葬文化也是中华民族几千年文化文明史中的一部分,它涵盖了儒家、道家、佛家、三大教派的思想理念。

中国的丧葬习俗源远流长,追本溯源,可以追溯到原始社会后期,它的产生与“灵魂不灭说”“冥世”“祖先崇拜观念”有直接联系。

在这几种信仰共同之配下,生者对死者的葬法便由简单掩埋而变得隆重神秘了,早在西周时期,统治者注重从思想风俗上统治人民,将葬俗整齐化,制度化,等级化,这就是所谓的“丧葬之礼”,这也许就是有关丧葬习俗的最早记载。

采取拾骨葬的人们认为,人的血肉是属于世俗世界的,而人的灵魂可以脱离肉体而存在,人死亡之后,必须等到肉体腐烂,遗体成为干净的骸骨后,死者的灵魂才能进入另一个世界。

当然,我们无法肯定各个民族实行拾骨葬的原因和动机完全一致,但如同某位学者所言“各民族施行二次葬的方式和动机虽不尽相同,但都是受灵魂不死观念的支配,这一点是不言而喻的”[2]。

丧葬文化是一个民族生死观、价值观的体现,丧葬文化的发展从一个侧面反映了该民族文化的发展演化过程。

关于拾骨葬产生及发展的原因,专家各有探讨。

云南《马关县志》中记载当地猺人“父母死,以火焚尸,捡骨置瓦器,以便迁徙”。

有的专家认为是祖先崇拜意识,有的认为是“入土为安”的观念[3],也有的认为拾骨葬是母系氏族社会的产物。

在母系氏族社会全盛时期,男性必须嫁到妻方氏族中,同妻子儿女共同生活,但他依然是母亲氏族的人,不能算为妻方氏族成员,所以他死后是不能埋葬在妻方公墓中的,必须由其兄弟姐妹或外甥将其尸体抬回,以便埋葬在母方氏族也就是他自己的氏族公墓里,才符合母系氏族公社制度的原则。

假如时属炎夏天气,两个氏族的距离又较远,尸体很快就腐臭不便抬回,只好暂时“寄葬”在妻方区域内,过三五年待其皮肉腐烂后,再拾骨送回母方氏族重新在氏族公墓中举行“大葬”仪式,表明死者依然是母方氏族里的人。

还有观点认为:

“处于氏族社会中的人们实行不同形式的二次葬,除了有社会方面的因素外,主要是受当时宗教观念的支配。

考察现代民族学资料可以知道,同样是二次葬,不同地方不同氏族或部落,其动机与目的并非一致。

二次葬自身的产生、发展、繁荣,与社会性质的变化似乎并无必然和直接的联系。

笔者以为,在人类发展早期阶段,原始文化和社会形态的进化序列是相似的。

丧葬制度的产生是建立在氏族或血缘观念的形成、原始人定居点的出现以及灵魂观念萌芽的物质及思维基础上,二次葬的出现

亦不例外。

从甑皮岩、山顶洞人遗址中可以看到,人骨骸表面均洒有红色赤铁矿粉末,这是旧石器时代常见的葬仪之一。

红色象征着鲜血,是生命的来源和灵魂的寄身之所,表示给死者以新鲜的血液,赋予新的生命,或者表示他(她)没有死,只是长眠罢了;或者是希望死去的同伴能够复生,或者是希望他(她)的灵魂在另一个世界能够继续生存下去。

无论是哪种假设,都可以说明原始人类在此时已经产生了一种将明未明的事物有灵意识,有了划分生死的界限,而紧跟其后,随葬品的出现则完全可以证实史前人类已经形成灵魂不死,死后仍有彼岸世界的灵魂观。

新石器时代早中期,二次葬式的大量出现正表明了当时原始人类同等的心理及生产力发展水平。

文明的发展是具有明显区域特征的,在相似的原始心智基础上产生的原始文化,其演变必然受到当地地理、气候、生态资源等诸历史条件的制约,分别发展形成各不相同的文化质态和经济生活形态。

二次葬现象在壮族及其周边民

族社会中得以长期的存在及其发展流传至当代的很大一部分原因,笔者以为应归因于壮族古代社会自身发展的特殊性。

桂林甑皮岩考古发现的一例二次葬是距今为止中国境内发现最早的二次葬,距今10000年。

随后的考古发现中,陆续发现二次葬式且形式趋于复杂及多样化,在时间上形成一个完整的序列。

众多的考古资料也表明了百越地区原始人类进化序列的完整性,该区域的居民是土著族群。

这两点足以证明岭南地区的二次葬是在本土文化中产生的,而非外来文化的渗透影响。

从这个角度看,可以理解为什么岭南地区的二次葬现象没有随着中原文化中二次葬的消失而消失,而能在壮族地区独特的社会文化环境中,作为一种独立传承的丧葬文化现象流传至今。

(二)地理环境

壮族主要聚居的广东西部、广西地区古时划为岭南道,因在西部,亦常称为岭西。

其境内四周边缘多山,谷地平原散见其间。

西部属云贵高原边缘,六诏山脉从云南文山延伸至广西那坡,北部的桂北边缘山脉,有凤凰山、九万大山、大苗山、天平山、大南山等,海拔均在1300~1500m之间;东部是萌渚岭,南部和西面部边缘为十万大山、大青山等,中部有大瑶山、莲花山,中部偏西的弧形山脉有都阳山、大明山,海拔均在1000m以上。

之所以不厌其烦地列举这些名称和数字,正是为了说明在生产力水平低下的古代社会,山岭连绵、山路险阻、山高林深严重限制了人们的活动范围和视野,成为阻碍人类向外扩展、寻求交流的主要障碍。

秦朝始将岭南纳入中原版图,而秦代修建的五条岭南新道,只有一条是进入广西地区的,且由

于种种原因,交通运输并未如常,中原文化与楚文化主要是通过北上的湘桂走廊输入。

秦至隋朝,交通上依然“陆事寡而水事众”,水路是粤西地区与外界相联的主要模式,通过浔江梧州道连结北上湘桂、南部的合浦海路、东入粤东地区,而往西南进入巴蜀的红水河通道等由于路途艰险而鲜有人来往,这种情形直到唐朝才得到一定程度上的改善。

交通的落后,极大阻碍了壮族地区与外界的有规模交流,加上壮族聚居区地处低纬,境内山林茂密,河流众多,温暖湿润的气候与丰富的资源完全能够满足人们的生存需要,因此南方土著民族形成一种保守宽容的民族性格,缺乏往外扩张的迫力。

正是这种迫力,驱使着北方游牧民族不停地侵扰中原地区且不乏称霸的野心。

统治制度导致本土文化形态鲜有变化,外来文化渗透微弱由于地势偏远,山多险阻,再加上少数民族地区语言、宗教、习俗、历史渊源等与汉族地区都大不相同,中原的统治方式在少数民族地区往往会遭到抵制反抗。

出于稳定边疆的目的,历代中央王朝在壮族地区都采用羁縻制度、土司制度,通过当地的酋长、民族首领对其进行间接统治,允许该地区保持原有的社会、政治、经济、文化形态,壮族地区的土司制度直到民国时期才最后消失。

这一政策也使得粤西地区社会长期保持着同一形态,发展非常缓慢。

从汉朝开始,政府通过南迁汉人入越、传播汉文化等手段不断对壮族地区进行文化上的渗透,但这种影响在很长时期内对普通民众的影响是微小的。

秦汉到南北朝时期,壮族地区已经存在私学教育,但这种私学教育尚属发韧阶段,主要是上层社会的家学和南来文人的讲学教授。

在俚僚人聚居区,官学的发展都是宋以后的事情。

从现有材料上看,广西区内的教育事业发展非常缓慢,壮区地方学校在唐宋以后才开始兴建,大量出现是在明清时期:

百色地区教育事业从元代开始,但速度很慢,直到清朝才有所发展;河池地区宋朝时才出现府学和书院;唐朝以前