中考试 历史 含答案 III.docx

《中考试 历史 含答案 III.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中考试 历史 含答案 III.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

中考试历史含答案III

绝密★启用前

2019-2020年中考试历史含答案(III)

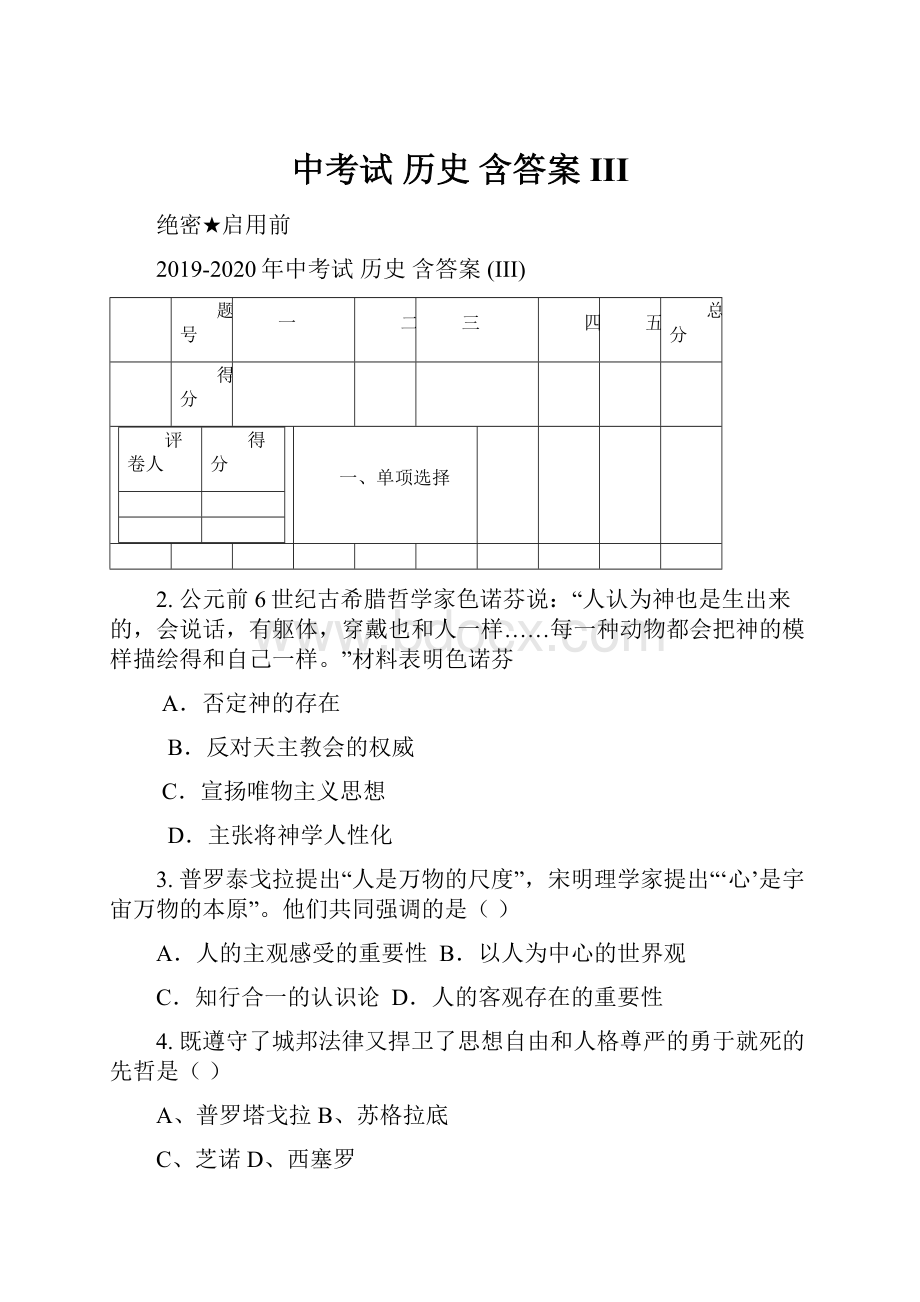

题号

一

二

三

四

五

总分

得分

评卷人

得分

一、单项选择

2.公元前6世纪古希腊哲学家色诺芬说:

“人认为神也是生出来的,会说话,有躯体,穿戴也和人一样……每一种动物都会把神的模样描绘得和自己一样。

”材料表明色诺芬

A.否定神的存在

B.反对天主教会的权威

C.宣扬唯物主义思想

D.主张将神学人性化

3.普罗泰戈拉提出“人是万物的尺度”,宋明理学家提出“‘心’是宇宙万物的本原”。

他们共同强调的是()

A.人的主观感受的重要性B.以人为中心的世界观

C.知行合一的认识论D.人的客观存在的重要性

4.既遵守了城邦法律又捍卫了思想自由和人格尊严的勇于就死的先哲是()

A、普罗塔戈拉B、苏格拉底

C、芝诺D、西塞罗

5.鲁迅先生曾说,中国文字“具有三美:

意美以感一也;音美以感耳,二也;形美以感目,三也”。

从汉字“龙”的四种书体的演变过程中,可以看出汉字( )

①演变的总趋势是由繁到简②由象形文字逐渐符号化,成为表音文字

③与书法相伴而生④是世界上最古老的文字

A.①②B.①③C.③④D.②④

6.社会转型的过程中,矛盾错综复杂,许多思想家反对专制、暴政,主张“民本”。

下列能体现这一思想的是

①韩非 ②孟子 ③黄宗羲

A、①② B、②③ C、①③ D、①②③

7.梁漱溟在《中国文化要义》中认为:

“中国文化以周孔种其因,至秦汉收其果,几於有一成不变之观。

”这里所指的“一成不变之观”是( )

A.宗法血缘关系B.君权神授思想

C.儒家传统道德D.法家治国精髓

8.1645年左右,英国一批科学家开始每周在伦敦聚会讨论科学研究等问题。

……1662年,查理二世颁发特许状,批准成立英国皇家学会,旨在利用和完善自然知识,促进自然知识的增长。

上述历史现象得以出现的历史条件有( )

A.工业革命的展开B.近代自然科学的产生

C.生物进化论的确立D.牛顿力学体系的形成

9.1931年,法国物理学家保罗·朗之万曾说:

“大家都知道,在我们这一时代的物理学史中,(他)的地位将在最前列。

他现在是并且将来也还是人类宇宙中有头等光辉的一颗巨星……因为他对于科学的贡献更深入到人类思想基本概念的结构中。

”他评论的这位科学家是()

A.伽利略B.牛顿C.普朗克D.爱因斯坦

10.古人所谓“慎终追远,民德归厚矣”,强调的是祭祀祖先、悼念死者的教化作用。

这一主张属于()

A.儒家思想B.道家思想C.墨家思想D.法家思想

11.下列有关宋明理学的评述,哪个是不正确的?

()

A.朱熹主张穷理致知的外向工夫;陆九渊则看重发明本心的内向工夫

B.朱熹思想以理为最高概念;陆九渊则以心为最高概念

C.程颢和朱熹的思想方向很接近,后世称“程朱”;陆九渊与王守仁思想颇接近,后世称“陆王”

D.朱熹教人首先强调“致良知”,而后博览;陆九渊信学古人、读古书为格物、穷理的入手方法

12.牛顿力学在自然科学理论发展中的地位是()

A、它是经典物理学和天文学的基础?

?

B、海、冥二星的发现证明其预见性、科学性

C、伽利略的成就为其创立奠定基础

D、为唯物主义哲学奠定了科学基础

13.毛泽东曾说:

“我们……是先生教出来的学生,应当高明些,后来者居上嘛!

”中共“高明些”的表现有

①工农武装割据②一国两制③大跃进运动④社会主义市场经济体制

A.①②③B.①③④C.②③④D.①②④

14.元朝在城市里有了杂剧和技艺的固定演出场所是()

A.瓦肆B.邸店C.柜房D.剧院

15.西方学者认为,公元前6——公元前3世纪是人类文明的“轴心时代”,“人类意识”首次觉醒,理性思维所创造的精神文化决定着其后诸民族的文化走向。

在当时的中国,最具典型意义的现象为()

A.诸子并立、百家争鸣B.以法为教、焚书坑儒

C.罢黜百家、独尊儒术D.崇儒尚佛、兼收并蓄

16.列宁指出:

“电力工业是最能代表最新技术成就,代表19世纪末20世纪初的资本主义的一个工业部门。

”对此理解最确切的是( )

A.电气产品的发明层出不穷B.电力方便了人们的生活

C.人类从此用上了电D.电的发明及其广泛应用扮演着重要角色

17.先进生产力和先进文化的创造主体是()

A.先进政党 B.先进阶级 C.人民群众 D.先进思想

18.图11为19世纪法国《小巴黎人》杂志的一幅漫画,该漫画反映的历史状况促使中国( )

图11

A.开启了学习西方先河

B.近代化在艰难中起步

C.维新思想应运而生

D.戊戌变法运动开始

19.“旧者不知通,新者不知本。

不知通,则无应敌制变之术;不知本,则有菲薄名教之心。

”以上言论应出自()

A.魏源B.洪仁讦C.张之洞D.康有为

20.春秋战国时期,诸子百家主张的社会改革都强调()

A“以人为本”B“以德治国”C“无为而治”D“以法治国”

21.李贽称赞汉朝司马相如和卓文君“善择佳偶”,称赞武则天是杰出的女政治家,赞颂商鞅、吴起等改革家,肯定封建社会揭竿起义的农民,反对理学家只谈义理不谈功利的虚无说教。

上述材料主要反映了“异端”思想家李贽()

A.提倡拜金主

义,发展工商实业B.主张以“法治”代替“人治”

C.反对以三纲五常为核心内容的封建礼教D.倡导“经世致用”思想

22.右边是宋·马远的《山径春行图》,这幅画最重要的风格是()

A.表现文人意趣

B.表现民间风情

C.以形写神,表现人的精神气质

D.表现雍容华贵的盛世气象

23.达尔文在1871年发表的《人类的起源》一书中使用了下面这幅图片,这只雄猴浓密的毛发显出了非凡的雄性吸引力。

与达尔文使用此图旨在说明()

①优胜劣汰的道理②动物器官用进废退的道理③适者生存规律④自然选择规律

A.①②③B.①③④C.②③④D.①②④

24.法国启蒙思想家伏尔泰称赞中国文化充满“纯人文的美德、忠诚、牺牲精神和对人类理想经久不衰的眷恋”,“中国精神”的“理性光辉”将有助于欧洲人驱散中世纪教权的阴霾。

下列选项不属于伏尔泰所说的“理性光辉”的是( )

A.《尚书·泰誓》:

惟天地万物父母,惟人万物之灵

B.《左传·昭公十八年》:

天道远,人道迩(近),非所及也

C.《荀子·天论》:

从天而颂之,孰与制天命而用之

D.《墨子·耕柱》:

鬼神之明智于圣人也,犹聪耳明目之于聋瞽(盲人)也

25.荀子的政治思想是在人性恶的认识基础上建立的。

他认为:

人生而有各种欲望,性好利,因此人性恶;所以要改造人性,通过自我改造和社会改造,人皆可以为尧舜;社会改造在于强化礼法。

这说明当时( )

A.荀子在继承儒家思想基础上开创了法家学派

B.战国时期出现思想学说相互融合的现象

C.儒法并用逐渐成为统治者的治国思想

D.儒家学派与法家学派之间结成了利益同盟

26.19世纪晚期一西方报纸称“甲午以后,中国有三党:

守旧党……意在保现存之局面;中立党……意在保国以变法;维新党……意以作乱为自振之机”。

文中的中立党在政治上主张实行

A.君主专制B.共和制C.君主立宪制D.联邦制

27.文学艺术是反映现实生活的一面镜子。

观察下列图片,回答问题。

图一张旭《古诗四帖》图二颜真卿书法

图三北宋张择端《清明上河图》(局部)图四南宋马远《山径春行图》

图五明清时期深受人们喜爱的通俗小说《三言二拍》和《水浒传》。

(1)图一、图二两位书法家的作品各有何特点?

它们共同反映的时代特征是什么?

(2)图三、图四分别属于中国画哪一画种?

请结合当时的时代背景说明形成两种画风差异的原因。

(3)依据图五,说明明清时期我国文学的主流形式是什么?

简要说明出现的原因。

28.《诗经》中的许多作品真实、深刻的反映了社会生活。

下列对《诗经》的理解正确的是()

A.“风”是东周时的民歌,展现了劳动人民的生产与生活

B.体现了浪漫主义情怀,表达了诗人忧国忧民的思想感情

C.以华丽的辞藻,表现了当时恢宏的文化气度和豪迈的时代精神

D.以长短句的形式,反映了当时激烈的社会矛盾

29.儒家思想在“西学东渐”中历经沉浮,康有为“尊孔”,陈独秀“排孔”,二者的共同目的是()

A.借“尊孔”或者“排孔”的舆论力量来发动民众

B.否定守旧势力的理论基础

C.借此否定守旧思想,以推动社会变革实现各自的政治主张

D.为实现各自的政治主张提供理论依据,并借此掀起思想启蒙运动

30.“仁义礼智……我固有之也。

”这句话出自( )

A.《论语》B.《孟子》C.《荀子》D.《韩非子》

第II卷(非选择题)

请修改第II卷的文字说明

评卷人

得分

二、非选择题

31.阅读下面春秋战国时期思想家的言论:

材料一:

道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

材料二:

古者圣王之为政,列德而尚贤。

……自贵且智者为政乎愚且贱者则治,自愚且贱者为政乎贵且智者则乱,是以尚贤之为政本也。

材料三:

不尚贤,使民不争,……大道废,存仁义;……法令滋章,盗贼多有。

故圣人云:

“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我夫欲而民自朴。

”

材料四:

夫严刑者,民之所畏也;重罚者民之所恶也。

故圣人陈其所畏以楚其衰,设其所恶以防其奸,是以国安而暴乱不起。

吾以是明仁义爱惠之不足,而严刑重罚之可以治国也。

——《中国通史参考资料》

请回答:

(1)以上言论都围绕着什么中心问题?

各材料所提出的主张的核心是什么?

(2)为什么在同一问题上,当时社会出现各种不同的主张?

(3)上面的主张哪种对当时的影响最大?

原因是什么?

上面的主张哪种对后世影响最大?

原因是什么?

32.阅读下列材料:

材料一淮南王赋八十二篇……淮南王群臣赋四十四篇……上(汉武帝)所自造赋二篇……阳成侯刘德赋九篇……

太子(刘爽,汉宣帝之子)喜(王)褒所为《甘泉》及《洞箫》颂(赋名),今后富贵人左右皆诵读之。

——《汉书》

材料二北宋的都城汴京、南宋的都城临安以及建康、成都等都是人口达十万以上的大城市……“新声巧笑于柳陌花衢,按管调弦于茶坊酒肆(孟元老《东京梦华录·序》)”,民间的娱乐场所也需要大量的歌词,士大夫的词作便通过各种途径流传于民间……“教坊乐工,每得新腔,必求永为辞,始行于世。

于是声传一时。

(叶梦得《避暑录话》卷下)”

——袁行霈《中国文学史》

材料三古有儒释道三教。

自明以来又多一教,日:

小说。

小说演义之书未尝自以为教,而士大夫、农、上、商、贾无不习闻之。

以至儿童妇女不识字者亦皆闻而如见之。

是其教较之儒释道而更广也。

——钱大昕(清)《十架斋养新录》

请回答:

(1)材料一反映了什么文化现象?

结合所学知识指出,该文体主要反映了什么时代特征?

(2)据材料二并结合所学知识,指出宋词兴盛的主要原因。

(3)据材料三,概括明清小说流传的特点,并结合所学知识,指出对明清小说产生影响的新因素。

(4)综合上述材料,指出文学流传有何趋势?

对此你有何认识?

33.阅读下列材料,回答问题。

材料一令民为什伍,而相牧司连坐。

……民有二男以上不分异者,倍其赋。

……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身。

事末利及怠而贫者,举以为收孥。

——司马迁《史记?

商君列传》

材料二宗室非有军功论,不得为属籍。

……而集小都乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。

为田开阡陌封疆,而赋税平。

平斗桶权衡丈尺。

——司马迁《史记?

商君列传》

(1)据材料一,概括商鞅变法在经济方面的特点。

结合所学知识分析出现这一特点的原因。

(2)据材料二,阐释商鞅变法是一场推动中国社会转型的改革。

34.材料一:

“行仁政而王,莫之能御也。

”

“处无为之事,行不言之教。

”

“明法者强,慢法者弱。

”

材料二:

“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。

”

“道之大原出于天,天不变,道亦不变”;“以教化为大务”;“正法度之宜”。

——《汉书·董仲舒传》

材料三:

唐代儒学较多地吸取了佛教和道教的思想。

而盛行于唐代的佛教,既有本土发展起来的禅宗,也有从天竺引进的法相宗,还有中印合璧的天台宗等。

唐代敦煌壁画中的飞天形象,是印度的乾达婆、希腊天使和道教羽人等多元文化因素的混合物。

唐代大型歌舞剧《羽衣霓裳舞曲》,则源于印度的婆罗门曲,并含有胡旋舞等中亚歌舞元素。

——张国刚《唐代开放与兴盛的当代思考》等

请回答:

(1)概括材料中的三种主张。

结合所学知识,分析这些主张出现的政治经济背景。

(2)依据材料二中董仲舒的论述,指出其思想特征。

结合所学知识,阐述董仲舒的思想对中国古代社会的影响。

(3)依据材料三概括唐代思想文化的特点,并结合所学知识分析其形成的原因。

(4)综上,谈谈你对思想文化发展进程的认识。

35.在中西文化交流中,古代以“中学西传”为主,中国文化曾对欧洲社会产生深远的影响,近代以“西学东渐”为主,中西文化在经过长期、痛苦的碰撞和磨合之后引发了中国社会巨变。

回答下列问题

(1)宋元时期,“中学西传”的具体表现是什么?

(2)结合下列图中人物的主张,说明近代“西学东渐”是怎样逐渐深入的?

(3)试分析出现“中学西传”“西学东渐”这两种现象的各自的原因。

(4)从社会发展角度看,由“中学西传”到“西学东渐”说明了什么?

36.阅读下列材料

材料一:

子曰:

“为政以德,譬若北辰,居其所而众星拱之。

”

子曰:

“克己复礼为仁。

”

——摘自《论语》

材料二:

吾将以教尊孔子。

……而教主不足尽孔子。

……而教主不感化力所及,限于信徒……举中国人,虽未尝读孔子之书者,而皆在孔子范围中也……吾将以教育家尊孔子。

……而教育家不足以尽孔子。

教育家之主义及方法,只能适用于一时代、一社会,而孔子之教育,则措四海而皆准,俟百世而不惑也……吾将以政治家尊孔子。

……而政治家不足以尽孔子。

食政治家之赐者,不过一国……不过百年,而孔子之因时的政治,可以善当时之中国,可以善2000年迄今之中国。

——摘自梁启超《世界伟人》

材料三:

孔子之道,远传于四域之外,东经朝鲜,波及日本。

南则风靡于安南(即越南)……孔子之道,又流行于欧美。

英、法、德、美、意、奥之学者,热心研究孔子者,岁炽日烈……就全世界观之,《论语》之价值,已与《新约全书》竞胜。

——摘自[日]岛献吉朗《诸之百家》

回答:

(1)依据材料一,概括孔子的主要政治观点。

(2)材料二作者是怎样评价孔子的?

概括指出评价的主要依据。

(3)材料三是如何评价“孔子之道”在人类文明进程中的地位的。

参考答案

一、单项选择

1.【答案】A

【解析】材料中的“只是”强调了新文化运动批判的对象针对性强,正是对儒家传统道德的彻底批判,它动摇了封建思想的统治地位。

2.【答案】D

【解析】A项说法不符合材料;B项天主教会当时未建立,说法错误;C项没有体现唯物主张,根据材料古希腊哲学家色诺芬认为人和神一样,主张将神学人性化,本题选D项。

3.【答案】A

【解析】本题主要考查西方人文精神的起源。

智者学派普罗泰戈拉所讲的“人是万物的尺度”,这里的人指的是人的感觉,而宋明时期的陆王心学也强调人的主观感受,故选A项。

4.【答案】B

5.【答案】B

【解析】本题考查汉字的演变。

由图片中汉字发展可知①正确。

图拍反映了书法与汉字,相伴而生,故③正确。

②表述不正确。

图片无法体现汉字的古老,故④不正确。

因此选B。

6.【答案】B

7.【答案】C

【解析】梁漱溟是现代新儒家的早期代表人物之一,有“中国最后一位儒家”之称。

在《中国文化要义》中,梁漱溟指出:

“周孔种其因,是种封建解体之因,是种国家融化在社会里面之因。

秦汉收其果,是一面收融解融化之果,还一面在种种问题上收融合统一之果。

所谓一成不变之观,即从此中国便是天下(社会)而兼国家的,从此便是以儒家为治道之本而摄取法家在内的。

”故选C。

8.【答案】B

【解析】本题解题要抓住时间信息和主题来分析,采用排除法。

工业革命的展开是在18世纪,生称进化论的确立在19世纪,牛顿力学体系的形成在17世纪中后期,ACD项排除。

9.【答案】D

【解析】分析材料,伽利略和牛顿依据生活的年代可直接排除,普朗克主要的成就在量子理论上,本题选D项爱因斯坦。

10.【答案】A

11.【答案】D

【解析】本题考查宋明理学。

“致良知”是心学集大成者王明阳的观点。

12.【答案】A

【解析】本题考查牛顿力学在自然科学理论发展中的地位,A项体现了牛顿力学的地位,B项体现了科学预见性;C说明伽利略的贡献,D不符合史实。

13.【答案】D

14.【答案】A

15.【答案】A

【解析】此题考查的是对百家争鸣思想解放的理解。

根据题干提供的信息“公元前6——公元前3世纪”和所学史实指的是春秋战国时期,这一时期中国思想界出现了百家争鸣的局面。

所以此题正确选项是A。

16.【答案】 D

【解析】本题考查学生对材料的理解分析能力。

材料中“电力工业”成为一个工业部门,体现了电的发明及应用扮演了重要角色。

17.【答案】C

18.【答案】D

【解析】本题考查近代思想解放潮流、戊戌变法。

图片信息反映了西方列强掀起了瓜分中国的狂潮,中华民族的危机空前严重。

面对日益严重的民族危机,民族资产阶级掀起维新变法运动。

故D符合题意。

A始于鸦片战争后;B始于洋务运动;C项出现在19世纪六七十年代。

19.【答案】C

【解析】本题考查洋务运动中体西用思想。

“不知通,则无应敌制变之术”主张学习西方科学技术;“不知本,则有菲薄名教之心”,主张威吓封建纲常礼教,故体现的是洋务运动中体西用思想,而张之洞属于洋务运动代表人物,故C正确。

20.【答案】A

【解析】本题考查的是诸子百家的共性。

B项是儒家思想,C项是道家思想,D项是法家思想。

21.【答案】C

22.【答案】A?

【解析】本题要求在获取《山径春行图》图片信息的基础上对其创作风格作出正确的判断。

《山径春行图》描绘了一个怡然自得的文人,一手捋着胡须,一手拂动衣袖,慢步行进在春天的山径上,面向远方,似乎在触景生情吟咏赞美春天的诗句。

随风飘动的柳枝,雀跃嬉戏的小鸟,生机勃发的山径两旁的桃花,既是在描写春天的自然景色,也是在借景抒发文人此时此刻内心充满诗意的喜悦之情。

鸟语花香春意盎然而又显得闲适恬静的画面气氛,是文人内在修养和心理活动的生动写照,是对春天来临所唤起的生命之美的赞叹。

23.【答案】B

24.【答案】D

【解析】本题考查启蒙运动和百家争鸣。

从“鬼神之明智于圣人”可知,墨子认为鬼神比圣人要聪明,就像耳聪目明的人对盲人一样。

与题意强调“理性光辉”显然不吻合,故选D。

25.【答案】B

【解析】本题考察百家争鸣。

荀子的思想既有儒家的礼的成分,也有法家的法的因素。

说明了百家既争鸣又互相吸收的现象,故选B。

管仲开创法家学派,韩非子是法家的集大成者,不是孟子,排除A。

儒法并用的思想在在汉武帝时期才逐渐成为统治者的治国思想。

故排除C。

D不符合史实。

排除。

26.【答案】C

【解析】由题干材料“中立党……意在保国以变法”可判断文中中立党指的是维新派,他们在政治上主张通过变法实行君主立宪制。

27.【答案】

(1)图一:

狂放不羁;图二:

注重规范法度。

时代特征:

国家一统和繁盛。

(2)画风:

风俗画、文人山水画。

原因:

前者结束分裂局面,实现国家局部统一,商品经济发展。

后者国家变乱,民族矛盾尖锐,南宋偏安江南。

(3)小说的创作出现繁荣的局面。

原因:

商品经济和资本主义萌芽的发展,市民阶层壮大,要求文学作品进一步平民化。

28.【答案】A

【解析】《诗经》反映社会生活的作品主要集中在“风”这一部分,属于民歌,展现劳动人民的生产与生活。

它的风格是写实的,不是浪漫主义的,也不是辞藻华丽的,其多为四言诗,不是长短句。

答案:

A

29.【答案】C

30.【答案】B

【解析】本题考查百家争鸣。

儒家的伦理思想仁:

仁爱;义:

忠义;礼:

礼仪;智:

见识。

遵守仁爱、忠信、礼仪并勤学以增见识等伦理规范。

出自《孟子·公孙丑章句》。

故选B。

二、非选择题

31.【答案】

(1)围绕的中心问题:

如何治理国家才能巩固统治。

材料一主张用“德”和“礼”,材料二主张尚贤,材料三主张无为,材料四主张重罚。

(2)答案要点:

社会大变革时期;代表不同阶层的士人提出不同主张。

(3)材料四严刑重罚的主张,因为适应了新兴地主阶级的需要,有利于封建制度的形成。

材料一的主张,因为儒家学说经过西汉董仲舒的发挥,适应了君主专制中央集权政治的需要,逐渐成为封建社会的统治思想。

32.【答案】

(1)现象:

赋成为汉代代表性文体;受到上层贵族(王室)的喜爱。

特征:

大一统。

(2)原因:

都市(城市)的繁荣;商业的发展;市民数量的增加(或民间娱乐的需要);词更适应市井生活的需要。

(3)特点:

被社会各阶层所接受(读者群包括了社会各阶层);影响力超过儒佛道三教。

因素:

君主专制的加强(或封建专制统治日益腐朽黑暗);资本主义萌芽出现;市民阶层扩大,适应市民阶层需要。

(4)趋势:

从社会上层逐渐流传到下层民间(或逐渐世俗化、通俗化)。

认识:

文学体裁要更加适应社会大众的需要;一定时期的文学艺术都是一定时期政治、经济的反映。

【解析】本题考查古代文学。

(1)从材料信息可知统治阶级喜欢“赋”,赋成为汉代代表性文体。

联系汉代大一统的社会现实回答“特征”。

(2)回忆宋代经济发展、市民阶层队伍壮大等知识回答。

(3)从材料信息可知,明清小说受到不同阶层人士的欢迎,“其教较之儒释道而更广”说明其影响力之大,据此回答“特点”。

联系明清时期政治、经济、思想特征回答“因素”。

(4)比较三则材料可知文学已经下移。

从文化与社会政治经济的关系角度回答“认识”。

33.【答案】

(1)特点:

重农抑商。

成因:

战国时期,小农经济兴起,农业成为秦国生存、发展和称霸的经济基础;商业的不稳定性及商人流动性大等特点,与战国时期强调耕战、加强中央集权的取向发生矛盾。

(2)废除井田制,承认土地私有,按亩收税,统一度量衡,推动了封建自然经济的发展;废除世卿世禄制,按军功授爵,打击贵族特权,确立了新兴地主阶级的统治地位;废除分封制,建立县制,推动宗法分封制向中央集权制的转型,为秦始皇建立大一统帝国奠定基础。

【解析】本题考查学生对战国时期商鞅变法的背景及主要措施和历史影响的理解能力。

第一问特点根据本末概括为重农抑商。

原因可以结合经济、政治、阶级关系的变动加以说明。

第二问商鞅变法的历史影响可以结合其经济、政治、军事、思想文化改革措施从政治上有利于大一统,经济上促进封建经济的发展加以阐述即可。

34.【答案】

(1)实行仁政;无为而治;强调法治。

春秋战国时代,中国社会发生政治和经济大变动:

政治上,分封制瓦解,诸侯争霸;

经济上,铁犁牛耕推广,井田制破坏。

(2)强调“大一统”;糅合各家思想,形成新儒学体系。

儒学正统地位在汉代确立,儒家思想逐渐成为中国传统文化的主流。

(3)多元性(兼收并蓄)。

唐朝实行开放政策;政治稳定、经济繁荣、对外交往频繁等。

(4)思想文化随着社会经济政治的变化,在吸收融合诸多文化因素中发展和丰富。

【解析】本题考查学生分析理解问题的能力。

第

(1)题从材料可知分别是儒家的“仁政”、道家的