人教版版八年级下学期期中考试语文试题C卷新版.docx

《人教版版八年级下学期期中考试语文试题C卷新版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版版八年级下学期期中考试语文试题C卷新版.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

人教版版八年级下学期期中考试语文试题C卷新版

人教版2020版八年级下学期期中考试语文试题C卷

姓名:

________班级:

________成绩:

________

考试须知:

1、请首先按要求在本卷的指定位置填写您的姓名、班级等信息。

2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在指定区域内答题,否则不予评分。

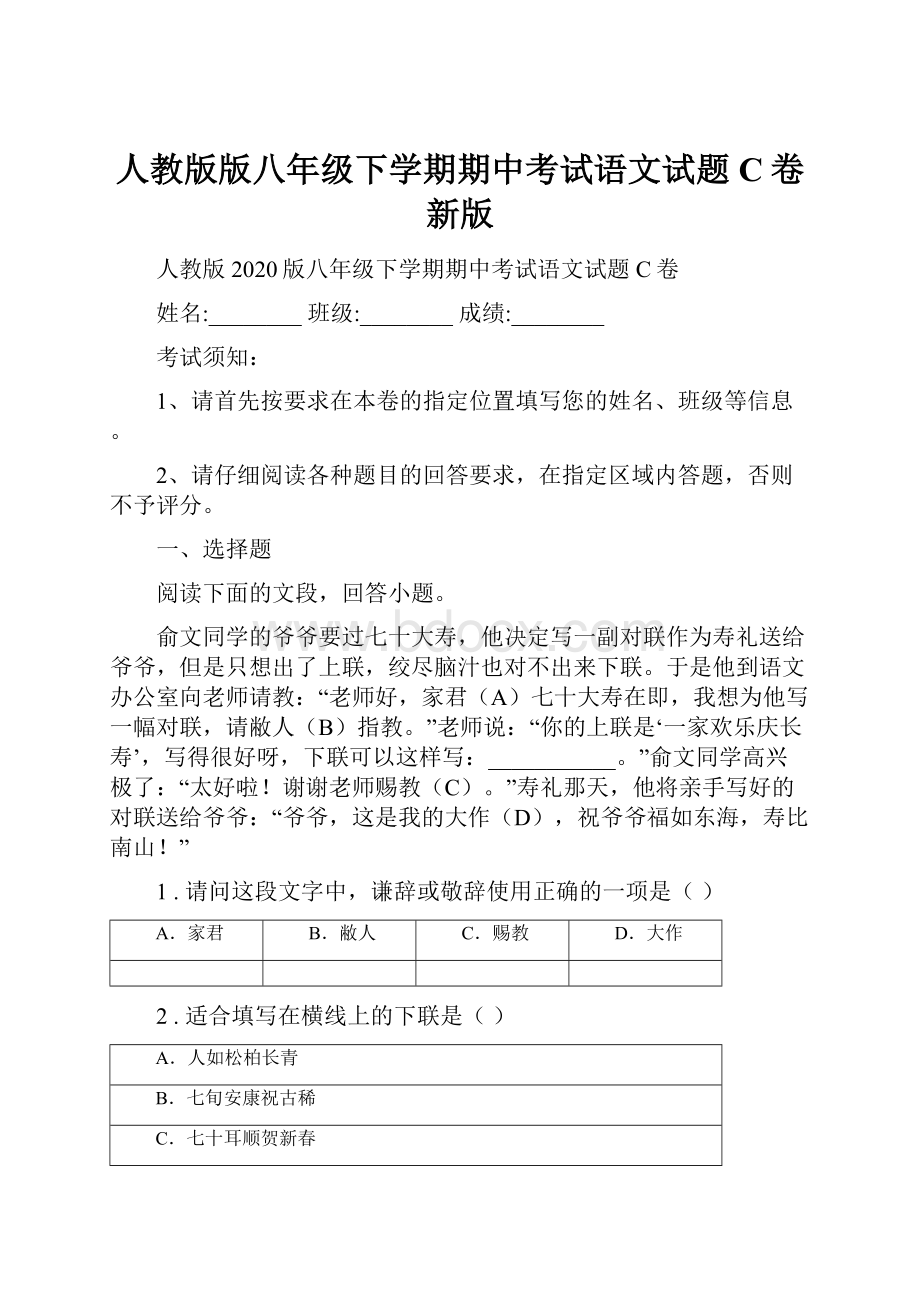

一、选择题

阅读下面的文段,回答小题。

俞文同学的爷爷要过七十大寿,他决定写一副对联作为寿礼送给爷爷,但是只想出了上联,绞尽脑汁也对不出来下联。

于是他到语文办公室向老师请教:

“老师好,家君(A)七十大寿在即,我想为他写一幅对联,请敝人(B)指教。

”老师说:

“你的上联是‘一家欢乐庆长寿’,写得很好呀,下联可以这样写:

___________。

”俞文同学高兴极了:

“太好啦!

谢谢老师赐教(C)。

”寿礼那天,他将亲手写好的对联送给爷爷:

“爷爷,这是我的大作(D),祝爷爷福如东海,寿比南山!

”

1.请问这段文字中,谦辞或敬辞使用正确的一项是()

A.家君

B.敝人

C.赐教

D.大作

2.适合填写在横线上的下联是()

A.人如松柏长青

B.七旬安康祝古稀

C.七十耳顺贺新春

D.寿比南山不老松

二、字词书写

3.将下列语句认真誊写在方格内。

木受绳则直,金就砺则利。

三、现代文阅读

阅读下面的文字,回答问题。

①“学者先要会疑。

”——程颐

②“在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。

”——张载

③学问的基础是事实和证据。

事实和证据的来源有两种:

一种是自己亲眼看见的,一种是听别人传说的。

譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,说得如何凶险,那便是别人的传说,不一定可靠;要知道实际的情形,只有靠自己亲身视察。

做学问也是这样,最要紧最可靠的材料是自己亲见的事实根据;但这种证据有时候不能亲自看到,便只能靠别人的传说了。

④我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。

我们信它,因为它“是”;不信它,因为它“非”。

这一番事前的思索,不随便轻信的态度,便是怀疑的精神,也是做一切学问的基本条件。

我们听说中国古代有三皇、五帝,便要问问:

这是谁说的话?

最先见于何书?

所见的书是何时何人著的?

著者何以知道?

我们又听说“腐草为萤”,也要问问:

死了的植物如何会变成飞动的甲虫?

有什么科学根据?

我们若能这样追问,一切虚妄的学说便不攻自破了。

⑤我们对于不论哪一本书,哪一种学问,都要经过自己的怀疑:

因怀疑而思索,因思索而辨别是非;经过“怀疑”“思索”“辨别”三步以后,那本书才是自己的书,那种学问才是自己的学问=否则便是盲从,便是迷信。

孟子所谓“尽信书则不如无书”,也就是教我们有一点怀疑的精神,不要随便盲从或迷信。

⑥怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必须步骤,也是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

对于别人的话,都不打折扣地承认,那是思想上的懒惰。

这样的脑筋永远是被动的,永远不能治学。

只有常常怀疑、常常发问的脑筋才有问题,有问题才想求解答。

在不断的发问和求解中,一切学问才会起来。

许多大学问家、大哲学家都是从怀疑中锻炼出来的。

清代的一位大学问家——戴震,幼时读朱子的《大学章句》,便问《大学》是何时的书,朱子是何时的人。

塾师告诉他《大学》是周代的书,朱子是宋代的大儒;他便问宋代的人如何能知道一千多年前的著者的意思。

法国的大哲学家笛卡儿也说:

“我怀疑,所以我存在。

”他的哲学就建立在对于万事万物的怀疑和明辨上。

一切学问家,不但对于流俗传说,就是对于过去学者的学说也常常要抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说:

要这样才能有更新更善的学说产生。

古今科学上新的发明,哲学上新的理论,美术上新的作风,都是这样起来的。

若使后之学者都墨守前人的旧说,那就没有新问题,没有新发明,一切学术停滞,人类的文化也就不会进步了。

4.本文的中心论点是什么?

文章是从哪两个方面论述中心论点的?

5.开头两段引用名言,有什么作用?

6.第④段加点的“一切”有什么表达效果?

7.第⑥段举戴震的事例,有什么作用?

8.从本文来看,我们应该怎样做学问?

阅读下文,回答问题。

一条流不尽的河

①家乡有一条属于我的小河。

之所以这样说,是因为它没有名字,少有人关注,唯有我时常陪伴它静悄悄地流动。

这河其实是碗口粗的一眼山泉,源头是我经过两个多小时的探险发现的。

也许是它太不起眼吧,虽然一年四季从不断流,但几乎没有人留意过它。

②那河水在极浅极浅的小沟里流淌,发出轻轻的哗哗的声响,像极遥远的地方飘过来的玄妙的风笛声。

你得倾耳聆听,否则风声、鸟鸣声或是你的呼吸声都会将它湮没。

只要你全神贯注,那乐音就会穿过你的耳朵钻进你的心窝。

甚至有时夜里,还偷偷地跑入你的梦里呢。

③我虽然发现了它的源头,却不知道它流向哪里。

追问大人,他们大都用奇怪的眼神看着我,然后不置可否地走开。

由于我的锲而不舍,终于有人随口告诉我,它流到了嘉陵江,然后又汇入长江。

从此,喜爱之余,我对它竟多了一份敬意(这份敬意大多来源于电视里或是图画中的长江那无与伦比的磅礴的气势)。

这清澈、明净的小泉竟和我崇敬的长江有着神秘的联系!

那时我兴奋了好几天,得意地把这个“惊人”的消息几乎发布给我所能认识的人。

④于是,我常常伫立在它身旁,看它匆匆地欢快地前进。

我想前方一定有什么在召唤它,就像母亲呼唤我一样。

要不它为什么会穿过那块大石的底下,绕过那个小山包,永不停歇地向前?

有时我会挖个小潭或是筑个小坝,想留住它。

可它绝不眷念,它会在小潭里打几个滚儿就急匆匆地走了,或是毫不犹豫地翻过小坝继续前行。

看着它流走的方向,我知道,没有什么能阻挡它流向大河!

就像我玩累了要回家,大河应该是它的家吧。

⑤不过,什么叫回家,我在读大学后才真正有所体会。

⑥那时,我最怕放寒假,回一趟家就似打一场恶仗。

一节六七十个座位的车厢里往往塞进来两三百人,坐过这种车的人对“身无立锥之地”有着切身体会。

车里大多是学生和返乡的民工,买不到座票的又以民工居多,他们大多衣着马虎,言谈粗俗,有些人的身上脸上还残留着污渍或是建筑工地上的灰尘。

像我这样读过几天书的人那时是极瞧不起他们的,甚至暗地埋怨他们——非要在这个时候来和我们打挤,令我们不能舒舒服服地回趟家!

回到家向家人抱怨,母亲只是淡淡地说:

“这就是回家,你现在还体会不到。

”

⑦大学的第二个寒假,火车上仍然那样拥挤。

提前两周买到座票的我安坐在靠窗的位置上,冷眼看着拥挤在过道上的民工,为自己感到幸运的同时也为他们感到可悲,那时我仍认为他们不必为回趟家而忍受这样的折磨。

由于中途有人上下,过道上的人也就跟着向前流动,刚才还在你面前的人过不了多久就被挤到较远的地方了,整个过道就像一条流动的河。

⑧不久,一对带着一个四五岁小女孩的年轻夫妇吸引了我的目光。

男人穿着印着“##摩托”字样的制服,制服上有几块显眼的油渍,女人穿着简朴而整洁,小女孩被打扮得很惹人喜爱。

这一小家子被推挤到我眼前的时候,我看到了令人惊异的画面:

各背着一个大包的夫妻俩满头大汗地相对而立,互相把手搭在对方的肩上,身子努力地微躬着,小女孩紧抱着父亲的腿站在两人中间,身下的空间虽然很小,但小女孩竟能安然无恙地避开拥挤的人流。

⑨不一会儿,男人挎在胸前的小背包里的手机响了,夫妻俩把身子尽力向下蹲了蹲,妈妈柔声地对小女孩说:

“宝宝,接电话,可能是爷爷来电话了。

”小女孩懂事地踮起脚尖很费力地拉开小背包上的拉链,抓出一个旧款手机。

那铃声是最普通的座机铃声,却仿佛响彻整个车厢,世界似乎都安静了下来。

“喂……爷爷吗……嗯……我们在火车上……快回来了……爸爸妈妈给你和奶奶买了好多好吃的……”那甜美的童音和灿烂的笑容深深地感动了我,令我的双眼模糊起来。

那画面镌刻在我的记忆里,一辈子都难忘啊!

当我反应过来想给他们让座的时候,他们已被挤到远处。

看着过道上还在涌动的人流,我竟想起了我的那条小河,一股敬意从心底翻涌上来——家是什么?

是父母,是妻儿,是爱啊!

回家既是亲人的团聚,亦是一种不渝的信仰!

我的眼眶又一次湿润了,我第一次体会到回家竟是这样的令人震撼!

⑩又临近春节,前几日路过火车站,眼前的场景还是那样熟悉。

各种各样的人挤满了车站,他们有的背着包拎着袋,有的扶着老牵着小。

他们的脸上大多没有我当年的焦虑和不安,眼里满是淡定和从容。

有人说过,春节回家是最具中国特色的风俗习惯,是历史悠久的人文传统。

是的,千百年前,春节将至的时候,驿道上古道边不也是挤满归家的谪人和游子么?

我的眼前再次浮现我的那条小河,那奔驰的火车、汽车和涌动的人流不就是一条条流不尽的河吗?

家的召唤就是大河的召唤啊!

⑪回家是一条流不尽的河,从亘古流向永远!

9.在火车上,我的思想情绪发生了怎样的变化?

摘取文中的词语补充。

可悲→______→________→________

10.请根据括号内的提示赏析文中画线的句子(从描写的角度赏析)。

11.除了“家乡的小河一年四季不断流”之外,文章标题“一条流不尽的河”还有哪些含义?

请简要说出你的理解。

12.中国人有着重家爱家的传统,这种传统有时体现在过节回家与亲人团聚的行为上。

你怎么看待许多中国人过节时无论如何都要回家团聚的行为?

请具体说说自己的看法并陈述理由。

四、句子默写

13.根据提示默写。

(1)____________________,似曾相识燕归来,____________________。

(晏殊《浣溪沙》)

(2)芳草长堤,____________________。

(欧阳修《采桑子》)

(3)微动涟漪,____________________。

(欧阳修《采桑子》)

(4)____________________,倚清秋。

万里夕阳垂地大江流。

(朱教儒《相见欢》)

(5)中原乱,______________,几时收?

(朱教儒《相见欢》)

(6)常记溪亭日暮,__________________。

兴尽晚回舟,__________________。

(李清照《如梦令》)

五、对比阅读

阅读下面两篇文言文,完成题目。

[甲]环滁皆山也。

其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。

山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。

峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。

作亭者谁?

山之僧智仙也。

名之者谁?

太守自谓也。

太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。

醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

山水之乐,得之心而寓之酒也。

若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,山间之朝暮也。

野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。

朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

[乙]凡八百里,始得灵壁张氏之园于汴之阳①。

其外修竹森然以高,乔木蓊然以深,其中因汴之余浸②,以为陂池;取山之怪石,以为岩阜③。

蒲苇莲芡④,有江湖之思;椅桐桧柏,有山林之气;奇花美草,有京洛之态;华堂厦屋,有吴蜀之巧。

其深可以隐,其富可以养。

果蔬可以饱邻里,鱼鳌笋茹可以馈四方之客。

[注释]①灵壁:

即今安徽灵壁县。

张氏之园:

为宋仁宗时殿中丞张次立的庄园汴(biàn):

汴水。

②余浸:

支流。

③岩阜:

假山。

④芡(qiàn):

水生植物。

14.解释下列加点词语的含义。

(1)醉翁之意不在酒

(2)佳木秀而繁阴

(3)修竹森然以高 (4)以为陂池

15.将下面的句子译成现代汉语。

(1)山水之乐,得之心而寓之酒也。

(2)其深可以隐,其富可以养。

16.细读[甲]文第二段文字,各用一个词语概括醉翁亭春秋二季景色的特点。

春季:

_______________ 秋季:

____________________

17.两文都采用了借景抒情的写法,抒发的感情大致相同,请作简要分析。

六、诗歌鉴赏

阅读下面的古诗文,完成小题。

(甲)《饮酒》·陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?

心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

(乙)《爱莲说》·周敦颐

水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊。

自李唐来,世人甚爱牡丹。

予独爱莲之出淤庇而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!

菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?

牡丹之爱,宜乎众矣!

18.解释句中加点词的意思。

(1)结庐在人境:

(2)亭亭净植:

(3)可爱者甚蕃:

(4)宜乎众矣:

19.下列句中的“/”表示朗读时的停顿,其中读法不正确的一项是()

A.而影车马喧

B.飞鸟/相与还

C.晋陶渊明/独爱菊

D.可远观而不可/亵玩焉

20.翻译下列句子。

(1)可远观而不可亵玩焉。

(2)出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

21.理解填空。

陶渊明独爱菊,表明他 的生活态度;世人甚爱牡丹,表明世人 的生活态度;周敦颐独爱莲,表明他 的生活态度。

22.本文主要写的是“莲之爱”,为什么还要写“菊之爱”“牡丹之爱”呢?

23.下列说法不正确的一项是()

A.表达志趣和情怀是两文的共同点,甲崇尚朴素自然的田园生活,乙追求清白的操守和正直的品德。

B.甲乙两篇都写到菊,甲借菊写出心与自然的亲近,乙用菊衬托莲的高洁正直。

C.甲中的“车马”意指达官贵人的高轩;乙中的“牡丹”象征追求高雅生活之人。

D.甲乙两篇体裁不同,特色各异:

甲直抒胸臆,挥洒真情;乙托物言志,意蕴深刻。

七、语言表达

24.解释下列句中加点的词语。

(1)撒盐空中差可拟(________________________)

(2)未若柳絮因风起(________________________)

(3)陈太丘与友期行(________________________)

(4)太丘舍去,去后乃至(________________________)

25.请根据下面对话,以王杨的身份拟写一则短信发给赵老师。

(不超过60字)

爸爸:

杨杨,我看你的腿伤恢复得差不多了。

明天周三,人民医院有专家号,我带你去复查一下。

王杨:

哦,爸爸,我们上午去还是下午去?

爸爸:

我看网上明天上午就有预约号,我们上午去吧。

王杨:

好的,我跟我们班主任赵老师请个假,不过现在快10点了,我怕老师已经休息了。

爸爸:

你发个短信吧,请半天假。

八、名著阅读

26.名著阅读

这件事立刻成了全镇最吸引人的话题。

汤姆想躲也躲不开。

……

汤姆又一次成了闪闪发光的英雄——受到年长的人的宠爱和年少的人的嫉妒。

他的名字甚至可以永不磨灭,因为镇上的报纸将他大大吹捧了一番。

①这段文字是《汤姆·索亚历险记》中的选段,文中的“这件事”指的是哪件事?

②汤姆因为什么又一次成了闪闪发光的英雄?

。

九、作文

27.任选一题作文。

(1)题目:

那份 在心田

要求:

①先在横线上填写合适的内容,把题目补充完整,然后作文。

②除诗歌外,文体不限。

600字左右。

③文中不得出现真实的人名、校名、地名。

(2)读下面的材料,然后作文。

谷子成熟了,就低下了头,向日葵成熟了,也低下了头,昂头是为了吸收正面的能量,低头是为了避让危险的冲撞。

若不低头,就不会成熟,风会将之吹折,雨会将之腐朽,鸟儿也会将果实作为食物而果腹充饥,只有空空如也的秕子,才会昂着头招摇在风中。

人生也如此,至刚易折,至柔则无损,上善若水,是最好的选择,便利万物,而又能高能低,能屈能伸,方能顺利长远。

读了上面的材料,你有什么联想或感悟?

请任选角度,自定立意,自拟题目,写一篇文章。

要求:

①除诗歌外,文体不限。

600字左右。

②文中不得出现真实的人名、校名、地名。

参考答案

一、选择题

1、

二、字词书写

1、

三、现代文阅读

1、

2、

四、句子默写

1、

五、对比阅读

1、

六、诗歌鉴赏

1、

七、语言表达

1、

2、

八、名著阅读

1、

九、作文

1、