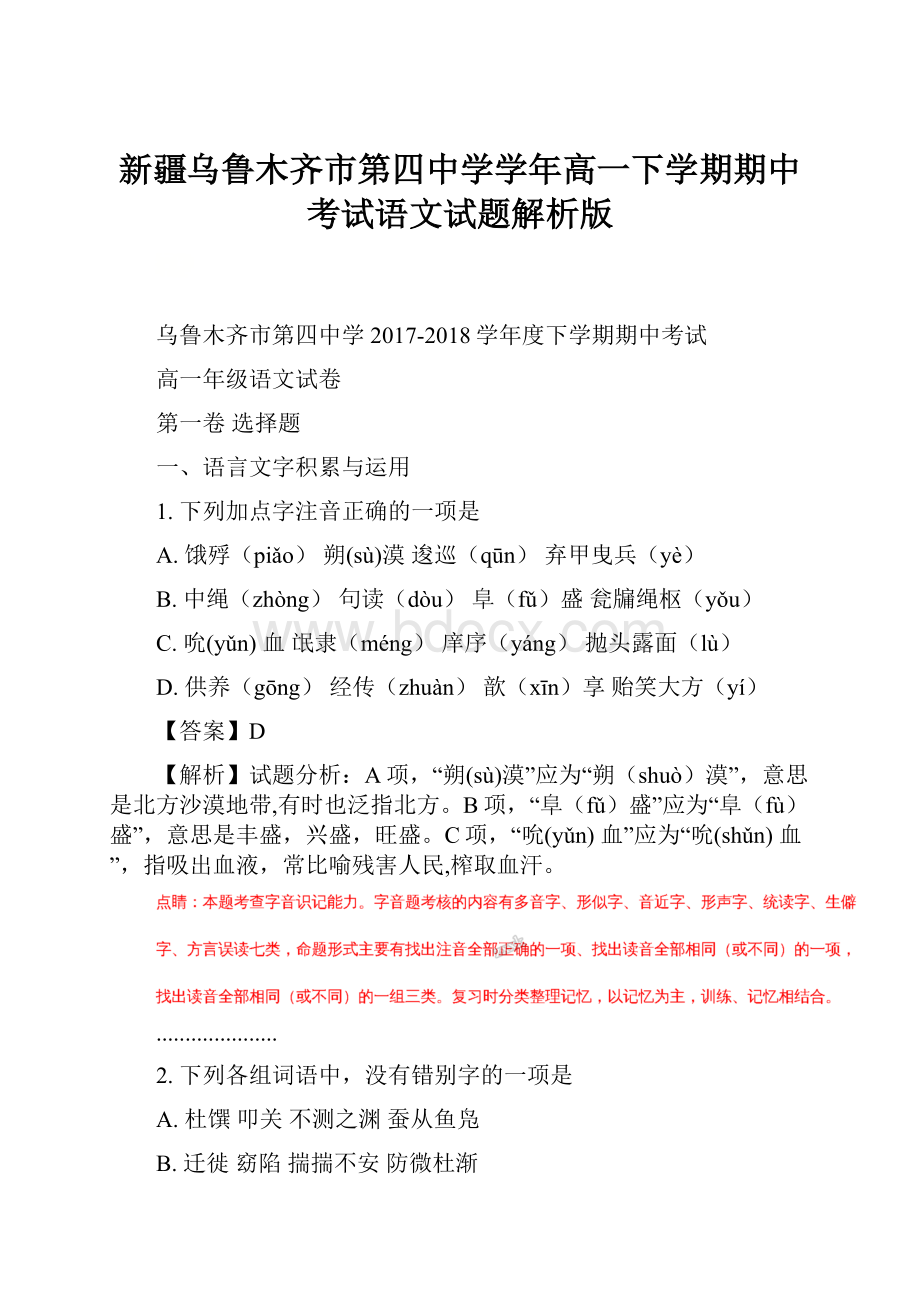

新疆乌鲁木齐市第四中学学年高一下学期期中考试语文试题解析版.docx

《新疆乌鲁木齐市第四中学学年高一下学期期中考试语文试题解析版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新疆乌鲁木齐市第四中学学年高一下学期期中考试语文试题解析版.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

新疆乌鲁木齐市第四中学学年高一下学期期中考试语文试题解析版

乌鲁木齐市第四中学2017-2018学年度下学期期中考试

高一年级语文试卷

第一卷选择题

一、语言文字积累与运用

1.下列加点字注音正确的一项是

A.饿殍(piǎo)朔(sù)漠逡巡(qūn)弃甲曳兵(yè)

B.中绳(zhòng)句读(dòu)阜(fǔ)盛瓮牖绳枢(yǒu)

C.吮(yǔn)血氓隶(méng)庠序(yáng)抛头露面(lù)

D.供养(gōng)经传(zhuàn)歆(xīn)享贻笑大方(yí)

【答案】D

【解析】试题分析:

A项,“朔(sù)漠”应为“朔(shuò)漠”,意思是北方沙漠地带,有时也泛指北方。

B项,“阜(fǔ)盛”应为“阜(fù)盛”,意思是丰盛,兴盛,旺盛。

C项,“吮(yǔn)血”应为“吮(shǔn)血”,指吸出血液,常比喻残害人民,榨取血汗。

.....................

2.下列各组词语中,没有错别字的一项是

A.杜馔叩关不测之渊蚕从鱼凫

B.迁徙窈陷揣揣不安防微杜渐

C.崛起暮砧追亡逐北要言不烦

D.谪戍孝悌锲而不舍人才汇萃

【答案】C

【解析】试题分析:

本题考查字形的识记能力。

A项,“杜馔”应为“杜撰”,意思是臆造、虚构,指没有根据地编造、虚构。

“蚕从”应为“蚕丛”,又称蚕丛氏,古代神话传说中的蚕神。

B项,“揣揣不安”应为“惴惴不安”,形容因害怕或担心而不安。

D项,“汇萃”应为“荟萃”,本指草木丛生的样子,后喻优秀的人物或精美的东西会集、聚集。

3.下列各句中,加线词语使用不恰当的一项是

A.众嬷嬷引着(林黛玉),便往东转弯,穿过一个东西的穿堂,向南大厅之后,仪门内大院落,上面五间大正房,鳞次栉比。

B.老渔夫桑地亚哥在返回渔港的路程中,看到一条巨大的鲭鲨向他飞速游来,他知道那是一条毫无畏惧且为所欲为的鲨鱼。

C.鲁四婶愤愤的说:

“你自己荐她来,又合伙劫了她去,闹得沸反盈天的,大家看了成个什么样子?

你在拿我们家开玩笑么?

”

D.少不更事的我们往往异常勇敢,自以为只要敢拼就能实现梦想,听不进别人的任何忠告,常在现实的南墙上撞得头破血流。

【答案】A

【解析】试题分析:

本题考查正确使用成语的能力。

A项,鳞次栉比:

像鱼鳞和梳子齿那样有次序地排列着。

多用来形容房屋或船只等排列得很密很整齐。

对象不当。

B项,为所欲为:

本指做自己想做的事。

后指想干什么就干什么。

含贬义。

使用正确。

C项,沸反盈天:

声音像水开锅一样沸腾翻滚,充满了空间。

形容人声喧闹,乱成一片。

使用正确。

D项,少不更事:

年纪轻,没有经历过什么事情。

指经验不多。

使用正确。

4.下列各句中,没有语病的一句是

A.“千金易得,一将难求”,我们既要重视对引进人才的使用,也要切实提高原有科技骨干的待遇,充分调动他们钻研业务的积极性。

B.做任何事情都应该上心,不然很难取得应有的成绩,比如说学习,你成绩的好坏在很大程度上取决于你自觉刻苦的程度。

C.今年下半年,教育部将发布高考改革实施意见,这一改革措施旨在从根本上解决一考定终身,搭建人才成长的“立交桥”。

D.作为一个全新的、相对成熟的行业,不仅电子商务在一定程度上改变了人类的生活方式,也冲击了历史悠久的传统商业模式。

【答案】B

【解析】试题分析:

本题考查辨析病句。

A项,表意不明,“他们”可以理解为“原有科技骨干”,也可理解为“引进人才”,还可理解为两者全包括;C项,成分残缺,缺少宾语中心语,“解决一考定终身”后加“弊端”;D项,关联词语位置不当,“电子商务”放到“不仅”前。

【考点定位】辨析并修改病句。

能力层级为表达运用E。

【技巧点拨】结构混乱是课标卷必考点额病句类型,有句式杂糅、暗换主语、表意不明和中途易辙等几种,句式杂糅主要把表示同一个意思的两种说法糅合到一起,中途易辙主要表现在前面的句子没有表述完整,后面又出现的新的陈述对象,暗换主语表现为句子前面没有主语,而前句的主语不能作该句的主语,有的语句直接缺少主语。

也可解释为“结构混乱”中的暗换主语,“除了”前面没有主语,没有主语就是“承前省”或“蒙后省”,后面没有句子,造成前后结构混乱。

如D项,关联词语位置不当,“电子商务”放到“不仅”前。

5.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是

一线城市逐步收紧城市人口扩张的趋势,又存在生活成本高、居住压力大、环境污染和交通拥堵等问题,而二三线城市正在迅猛发展,所以_______。

A.90后大学毕业生对“北上广深”的青睐正在逐步减弱,选择二三线城市就业的越来越多

B.二三线城市正逐渐成为大学生就业的重心,“北上广深”对90后大学毕业生的吸引力正在逐步减弱

C.“北上广深”对90后大学毕业生的吸引力正在逐步减弱,二三线城市正逐渐成为大学生就业的重心

D.90后大学毕业生选择二三线城市就业的越来越多,对“北上广深”的青睐正在逐步减弱

【答案】C

【解析】试题分析:

本题考查语言表达连贯和选用句式的能力。

解答时可从陈述对象的一致性、句式的相同或相似性、内容的前后照应性、语言风格的一致性等角度思考。

画线处上文的陈述对象是城市,从保持陈述对象一致性的角度考虑,应排除AD两项。

上文先说的是一线城市,然后才说二三线城市,从前后照应的角度考虑,答案应为C项。

6.下列有关文学常识的解说不正确的一项

A.荀况,战国末期思想家,是先秦儒家的最后代表人物,同孟子成为儒家中对立的两派。

《荀子》为荀况所作,一小部分出于其弟子之手,现存32篇。

B.贾谊,西汉洛阳人,文学家,世称贾长沙。

他的思想基本上属于儒家一派。

所著政论以《过秦论》《陈政事疏》《论积贮疏》最有名,辞赋《吊屈原赋》最有名。

C.韩愈,字退之,河阳人,韩氏郡望为昌黎,每自称“昌黎韩愈”,世称“韩昌黎”。

他是唐代“古文运动”倡导者,苏轼称他是“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家”之首。

D.孟子,名轲,字子舆,春秋时期的著名思想家、政治家、教育家。

其思想核心是“施仁政”,在人性问题上,针对荀子的“性恶论”而提出“性善论”。

【答案】D

【解析】试题分析:

本题考查文学常识。

D项,“春秋时期”不正确。

孟子(约前372年-前289年),战国时期邹国(今山东邹城市)人,与孔子并称“孔孟”;“针对荀子的‘性恶论’而提出‘性善论’”不正确,荀子(约前313~前238),名况,战国后期赵国人,荀子要晚于孟子。

荀子对儒家思想有所发展,在人性问题上,提倡性恶论,其学说常被后人拿来跟孟子的性善论比较

二、现代文阅读

阅读下文,完成下列小题。

中国诗歌自身的调节功能

中国诗歌之所以能历久而不衰,一个重要的原因是它本身有一种调节功能,其语言形式处在不断变化的过程之中。

从四言到五言到七言,随着汉语的发展变化而不断形成新的节奏。

二二节奏的四言诗是诗歌的早期形式,随着《诗经》时代的结束而趋于僵化。

此后的四言诗,如曹操《短歌行》那样的佳作实在不多。

中国诗歌主要的形式是二三节奏的五言和四三节奏的七言。

四言诗一句分成均等的两半,节奏呆板。

五七言前后相差一个音节,寓变化于整齐之中,节奏活泼。

所以五七言取代了四言而成为中国诗歌的主要形式。

为什么七言没有继续加长,发展为九言呢?

我想这是因为一句诗七个音节已经达到读起来不至于呼吸急促的最大限度,加长到九言读起来呼吸急促。

这样的诗行不容易建立起来。

在音节变化的同时,格律也在逐渐严密化。

中国诗歌是从自由体(古诗)走向格律体(近体诗),但格律体确立之后自由体仍不衰退,而是和格律体并存着,各有其特长。

就一个诗人来说固然有的擅长自由体,有的擅长格律体,但两方面的训练都是具备的。

在自由体与格律体之间始终没有分成派别。

它们互相补充各擅其能,共同促使中国诗歌的繁荣发展。

从深层考察,诗歌的发展乃是性情与声色两种因素的交互作用。

从重性情到重声色,是中国诗歌史的第一个转变,这个转变发生在晋宋之际,具体地说是在陶谢之间。

这恰好也正是近体诗的各种技巧被自觉加以运用的时候。

明代的陆时雍说:

“诗至于宋,古之终而律之始也。

体制一变,便觉声色俱开。

谢灵运鬼斧默运,其梓庆之鑢乎?

”具体地说,这个转变主要表现在两个方面,即从重写意转到重摹象,从启示性的语言转向写实性的语言。

《文心雕龙•明诗篇》说:

“俪采百字之偶,争价一句之奇;情必极貌以写物,辞必穷力而追新。

”指出了转变后的状况。

从陶到谢的转变,反映了两代诗风的嬗迭。

正如沈德潜《说诗晬语》所说:

“诗至于宋,性情渐隐,声色大开,诗运转关也。

”重声色的阶段从南朝的宋延续到初唐,一方面丰富了表现技巧,另一方面也建立起严密的格律,到盛唐,性情与声色完美地统一起来,遂达到了诗歌的高潮。

但是性情与声色的统一毕竟不能维持多久。

盛唐半个世纪一过,二者便又开始分离。

重性情的,声色不足;求声色的,性情不完。

此后二者统一的诗作虽然不少,但能以二者的统一维持一个时代的再也没有了。

中国诗歌史总的看来是辉煌灿烂的,但其顶峰也不过只有这么一个盛唐,半个世纪而已。

7.下列对中国诗歌自身“调节功能”的理解,不正确的一项是

A.“调节功能”是指历久不衰的中国诗歌在其发展过程中不断求变的一种特性。

B.其语言形式的调节功能体现在不断形成新的诗句节奏:

五七言取代了四言。

C.语言形式的调节功能还体现在格律的逐渐严密化:

格律体取代了自由体。

D.调节功能还体现在性情与声色的交互作用,从而使中国诗歌呈现出不同的风貌。

8.下列表述符合原文意思的一项是

A.随着《诗经》的时代结束,人们由此感觉到二二节奏的四言诗越来越僵化。

B.明代陆时雍和《文心雕龙•明诗篇》都指出了两代诗风的嬗递发生在陶渊明和谢灵运之间。

C.中国诗歌没有从五言七言发展成九言,是因为九言读起来呼吸急促,诗行不容易建立起来。

D.晋宋之间,诗歌转变主要表现在从重写意到重摹象,从启示性语言转向写实性语言两个方面。

9.根据原文提供的信息,下列推断不正确的一项是

A.中国诗歌之所以能历久不衰,在诗歌创作中保持探索求新的自身调节的状态,是重要原因之一。

B.中国诗歌的发展是从自由体走向格律体,出现各种技巧被自觉运用的同时又重声色,体现了中国诗歌发展的趋势。

C.古诗与近体诗的长期并存,说明在中国诗歌史上对诗歌语言形式层面的追求意义不大。

D.从诗歌的发展来看,性情与声色两者只有完美统一起来,才能真正成就诗歌的灿烂辉煌。

【答案】7.C8.D9.C

【解析】

7.试题分析:

本题考查理解重要概念的含义。

C项,该项中“格律体取代了自由体”与原文第二段“中国诗歌是从自由体(古诗)走向格律体(近体诗),但格律体确立之后自由体仍不衰退,而是和格律体并存着,各有其特长。

”不符。

【考点定位】理解文中重要概念的含义。

能力层级为理解B。

【技巧点拨】论述类文章中的重要词语,往往不是一般的词语,而是重要的社科概念,在文章里含有特定的属性。

还有代词的指代对象或内容的认定,多义词的判断,隐含信息比较丰富的词语的推断,都必须准确把握。

考点强调的是“文中”,所以在理解概念的含义时一定要将它还原到具体的文本中,做到“词不离句,词不离段,词不离篇”。

要在把握文章内容的基础上,正确理解词语的使用意义,特别是临时意义,即理解词语在语境中的具体意思。

如题干中的设题“调节功能”,是内容推断错误,应回到原文具体分析判断。

8.试题分析:

本题考查对文章分析理解的能力。

A项中“随着人们对《诗经》兴趣的降低,《诗经》的时代结束了”与原文意思不符;B项中“中国诗歌没有从五言七言发展成九言,是因为五言七言寓变化于整齐之中,节奏更为活泼的缘故”与原文第二段中“一句诗七个音节已经达到读起来不至于呼吸急促的最大限度,加长到九言读起来呼吸急促”不符;C项“两代诗风的嬗迭发生在陶渊明和谢灵运之间”这一结论在明代的陆时雍和《文心雕龙·明诗篇》能推断出,但并不是由明代的陆时雍和《文心雕龙·明诗篇》“指出”的。

D项正确,可从文章第三段概括出来。

【考点定位】归纳内容要点,概括中心意思。

能力层级为分析综合C。

【易错警示】像这种题目,考生应先认真审题,要从题干中审明答题的方向,比如本题中,“下列表述完全符合原文意思的一项”,那就要找出选项中不符合原文意思的地方。

明确要求之后,应到文中找到选项对应的文字,然后进行比对辨析。

找到这些内容的所在区域之后,一定要抓住关键的地方进行分析,比如选项B项中,原文第二段中“一句诗七个音节已经达到读起来不至于呼吸急促的最大限度,加长到九言读起来呼吸急促”不符,考生就要根据题干信息回到原文中重点分析。

9.试题分析:

此题可根据文章中作者的观点来分析和推断选项是否正确,信息概括无中生有。

C项中“在中国诗歌史上对诗歌语言形式层面的追求意义不大”与原文第二段“中国诗歌是从自由体(古诗)走向格律体(近体诗),但格律体确立之后自由体仍不衰退,而是和格律体并存着,各有其特长”不符。

【考点定位】分析文章结构,把握文章思路。

能力层级为分析综合C。

【技巧点拨】考点强调的是“根据原文内容,下列理解和分析正确的一项”,所以在理解有关“中国诗歌自身的调节功能”的表述时,一定要将它还原到具体的文本中,做到“词不离句,词不离段,词不离篇”。

要在把握文章内容的基础上,正确理解使用意义,特别是临时意义,即理解表述在语境中的具体意思。

如“表述内容”。

正确理解在语境中的内容。

如C选项,应回到原文具体分析判断。

三、文言文阅读

阅读下面一段文言文,完成下列小题。

“不违农时,谷不可胜食也。

数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也。

斧斤以时入山林,材木不可胜用也。

谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。

养生丧死无憾,王道之始也。

“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。

鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

“狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发。

人死,则曰:

‘非我也,岁也。

’是何异于刺人而杀之,曰:

‘非我也,兵也。

’王无罪岁,斯天下之民至焉。

”

10.下列各句中加线的词的用法与例句不同的一项是

例句:

填然鼓之

A.五亩之宅,树之以桑B.狗彘食人食而不知检

C.然而不王者,未之有也D.弃甲曳兵而走

11.下列各句中与例句句式特点相同的一项是

例:

然而不王者,未之有也。

A.养生丧死无憾,王道之始也。

B.五十者可以衣帛矣。

C.句读之不知,惑之不解。

D.蚓无爪牙之利,筋骨之强。

12.下面对文意的理解错误的一项是

A.用比喻说理,用“刺人而杀之”归罪于武器的荒唐,说明害民的不是荒年而是统治者的虐政。

B.“不可……也”的句式,给人以吃用不尽的感觉,大大增强了说服力和感染力。

C.“狗彘食人食而不知检”和“涂有饿莩而不知发”形成鲜明的对比,是孟子对梁惠王的直接批评。

D.选文从实行王道谈起,层层深入,有力地阐明了使民归附的合理措施和正确态度。

13.将文言文中画线的句子译成现代汉语。

(1)谨庠序之教,申之以孝悌之义

(2)是何异于刺人而杀之,曰:

“非我也,兵也。

”

【答案】10.D11.C12.C

13.①认真兴办学校教育,把孝悌的道理反复讲给百姓听。

②这种说法与拿刀把人杀死后,说“杀死人的不是我,是兵器”有什么不同?

【解析】

10.试题分析:

本题考查文言文中词类活用现象。

例句中“鼓”是名词作动词,击鼓;A项,“树”,名词作动词,种植;B项,“食”,名词作动词,吃;C项,“王”,名词作动词,称王、统一天下;D项,“走”是“跑”的意思,没有活用。

故答案为D项。

点睛:

本题考查文言实词中词类活用现象,属于实词考查的一部分,高考一般不单独设题。

常见的实词活用情况有:

名词活用为动词、形容词活用为动词、名词作状语、动词、形容词活用为名词、使动用法、意动用法。

备考时要准确理解文言实词的词义,掌握实词活用的常见类型,注意识记和累积,学会采取代入原文法、课内回顾法、成语迁移法、语境分析法等方法来推断。

11.试题分析:

本题考查文言文中的特殊句式。

例句是宾语前置句,“未之有也”的正常语序应为“未有之也”,意思是从来没有过。

A项,判断句,“也”表判断;B项,陈述句,不是特殊句式;C项,宾语前置句,正常的语序应为“不知句读,不解惑”,“之”是宾语前置的标志;D项,定语后置句,正常的语序为“蚓无利爪牙,强筋骨”。

故答案为C项。

12.试题分析:

C项,“是孟子对梁惠王的直接批评”分析错误。

这里孟子为读者描绘了一幅对比鲜明的画面:

富贵人家的猪狗吃人的饭食,路上饿殍遍地,出现这种情况,可梁惠王也不打开粮仓赈民,人饿死了,却说“非我也,岁也”,这和拿着武器杀死人后却说杀死人的不是自己是而兵器有什么区别!

在这里,孟子是运用比喻批评了梁惠王推卸责任。

13.试题分析:

本题考查的是理解并翻译句子的能力,解答时一定要先回到语境中,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。

并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

此题翻译时需要注意的关键词句有:

①“谨”,认真兴办;“庠序”,学校教育;“申”,反复陈说。

②“是”,这;“何异于”,与……比有什么不同;“兵”,兵器。

参考译文:

只要不违背农时,那粮食就吃不完;密孔的渔网不入池塘,那鱼鳖水产就吃不完;砍伐林木有定时,那木材便用不尽。

粮食和鱼类吃不完,木材用无尽,这样便使老百姓能够养活家小,葬送死者而无遗憾了。

老百姓养生送死没有缺憾,这正是王道的开始。

”

“在五亩大的住宅田旁,种上桑树,上了五十岁的人就可以穿着丝绸了;鸡鸭猪狗不失时节地繁殖饲养,上了七十岁的人就可以经常吃到肉食了。

一家一户所种百亩的田地不误农时得到耕种,数口之家就不会闹灾荒了。

注重乡校的教育,强调孝敬长辈的道理,须发花白的老人们就不再会肩挑头顶,出现在道路上了。

年满七十岁的人能穿上丝绸、吃上鱼肉,老百姓不缺衣少食,做到了这些而不称王于天下的是决不会有的。

”

“现在,猪狗吃的是人吃的食物而不知道设法制止,路上出现饿死的人而不知道赈济饥民,人死了反而说‘与我无关,是年成不好的缘故’这和把人杀了反而说‘与我无干,是武器杀的’又有什么不同呢?

大王您要能够不归罪于荒年,这样,普天下的百姓便会涌向您这儿来了。

”

第二卷非选择题

名句默写

14.把下列句子补写完整

(1)《蜀道难》中写水石激荡、山谷空鸣的场景的句子是______,_____。

(2)《琵琶行》中描写音乐间歇时诗人感受的诗句是:

_____,_____。

(3)《劝学》一文___,___是作者在一系列设喻后总结的学习的重要意义。

【答案】

(1).飞湍瀑流争喧豗

(2).砯崖转石万壑雷(3).别有幽愁暗恨生(4).此时无声胜有声(5).君子博学而日参省乎己(6).则知明而行无过矣

【解析】试题分析:

本题考查名句名篇默写能力,采用的是情景式默写的题型,解答时既要注意所给句子的出处及作者,还要注意题干中给出的提示,准确书写出答案。

本题要注意下列字的正确写法:

湍、瀑、喧、豗、砯、崖、壑、幽、博、参省、知。

四、诗歌鉴赏

阅读下面两首诗,回答问题。

送柴侍御

王昌龄

沅水通波接武冈,送君不觉有离伤。

青山一道同云雨,明月何曾是两乡。

丹阳送韦参军

严维

丹阳郭里送行舟,一别心知两地秋。

日晚江南望江北,寒鸦飞尽水悠悠。

15.下面对两首诗歌的分析,不正确的一项是

A.王诗第一句“沅水”与“通波”蝉联而下,绘出江河相连之景。

一个“接”字,更给人两地比邻相近之感。

B.严诗第四句一个“尽”字写出了诗人长久独立江边,寒鸦飞尽,还不愿离之态。

C.王诗后两句描写青山明月,严诗后两句则描写寒鸦江水,两位作者都运用了景物描写,烘托情感。

D.王诗和严诗,从体材上说都是七言绝句,从题材上论都是送别之作。

16.两首诗歌在情感上有何不同之处,请结合作品简要分析。

【答案】15.C16.感情色彩:

王诗豁达乐观,表达的是对朋友的宽慰之情;严诗凄凉哀婉,表达了对朋友的深切思念。

【解析】试题分析:

15.题干中C项中“王诗后两句描写青山明月,严诗后两句则描写寒鸦江水,两位作者都运用了景物描写,烘托情感。

”表述错误,王诗“青山”“明月”句,是作者借助想象来抒情;“明月”句是作者运用反问的手法直抒胸臆。

严诗写“日晚”“寒鸦”“江水”,寓情于景,抒情委婉含蓄。

【考点定位】鉴赏文学作品的表达技巧。

能力层级为鉴赏评价D。

【名师点睛】这是考查诗歌的语言和表达技巧。

在古诗鉴赏中,诗歌的表达技巧包括三方面的内容:

表达方式(记叙、描写、议论、抒情)、修辞手法(比喻、借代、夸张、对偶、比拟、排比、设问、反问、起兴、互文)、表现手法(用典、联想、想象、衬托或烘托、渲染、象征、对比、对照、抑扬、照应、动静、正侧、直抒胸臆、借景抒情、融情于景、托物言志)这是诗词考核鉴赏的重点。

本题也重点考查抒情方式。

再次强调答题要领:

内容(写什么)、方法(怎么写,也就是表达技巧)、效果(怎么样)。

(注意:

这三者的顺序可以按需要倒换,但答题时不可缺漏。

)考生在具体答题时要结合诗句内容分析。

16.题干问的是“两首诗歌在情感上有何不同之处,清结合作品简要分析。

”这是考查诗歌的情感。

考生要抓住关键意象和情感关键词分析情感,比较不同。

王诗“送君不觉有离伤”豁达乐观,表达的是对朋友的宽慰之情;严诗“一别心知两地秋”“寒鸦飞尽水悠悠”凄凉哀婉,表达了对朋友的深切思念。

分析时注意结合诗句分析。

【考点定位】评价文学作品的思想内容和作者的观点态度。

能力层级为鉴赏评价D。

17.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

海岸侵蚀是由于海水动力的冲击造成海岸线后退和海滩下蚀的地质现象,导致海岸侵蚀的原因虽然有很多,①_____。

例如:

沿岸采沙直接减少了海岸陆域面积,沿岸开采地下水使地基产生沉降,而开采珊瑚礁、采伐红树林等活动则使海岸失去庇护。

②_____,我国则是侵蚀灾害最为严重的国家之一。

在防治海岸侵蚀时,一些欧美国家在重要的岸段划有预警线,③_______。

而在我国不少的旅游海岸,别墅和娱乐设施直接建在沙滩上,这就极易酿成灾祸。

【答案】

(1).①但是人类活动是重要原因

(2).②世界范围内普遍存在海岸侵蚀(3).③在预警线内不得修筑人工建筑

【解析】试题分析:

前“导致海岸侵蚀的原因虽然有很多”,后面举例都是人为的原因,①应填“但是人类(开采)活动是重要原因”。

“世界范围内普遍存在海岸侵蚀”,后面点出“我国情况”,②应是我国海岸侵蚀严重。

【考点定位】语言表达简明、连贯、得体、准确、鲜明、生动。

能力层级为表达运用E。

【技巧点拨】补写续写式扩展的方法不仅要求表意正确,语言形式与前后句保持一致,更重要的是在内容上要能与前后文形成一个有机的整体。

这就要求考生在做题时首先要仔细审题,弄清题目的要求;其次,要认真分析语言环境,弄清整个语段或句子的含义及前后句之间的联系。

所以,解答这类题,必须从内容和语言形式两个方面入手来分析和扩展。

18.仿照下面一段文字的句式特点,另选一个意象仿写一段话,字数不要求完全相同。

。

春蚕和蜘蛛虽然都在忙忙碌碌地织网,但一个在奉献,一个在索取。

奉献者给予人类的是无价的财宝,索取者得来的却是人们轻蔑的鄙视。

【答案】蜜蜂和蝴蝶虽然都在花间飞舞,但一个在创造,一个在虚度。

创造者奉献的是甜美的生活,虚度者留下的却是生活的垃圾。

【解析】试题分析:

仿写先看清事例是一个什么样的句子,各个成分之间有什么样的关系,然后比着葫芦画瓢。

一定要注意句式