浙江省临海市学年高一上学期期中考试语文试题精校.docx

《浙江省临海市学年高一上学期期中考试语文试题精校.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《浙江省临海市学年高一上学期期中考试语文试题精校.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

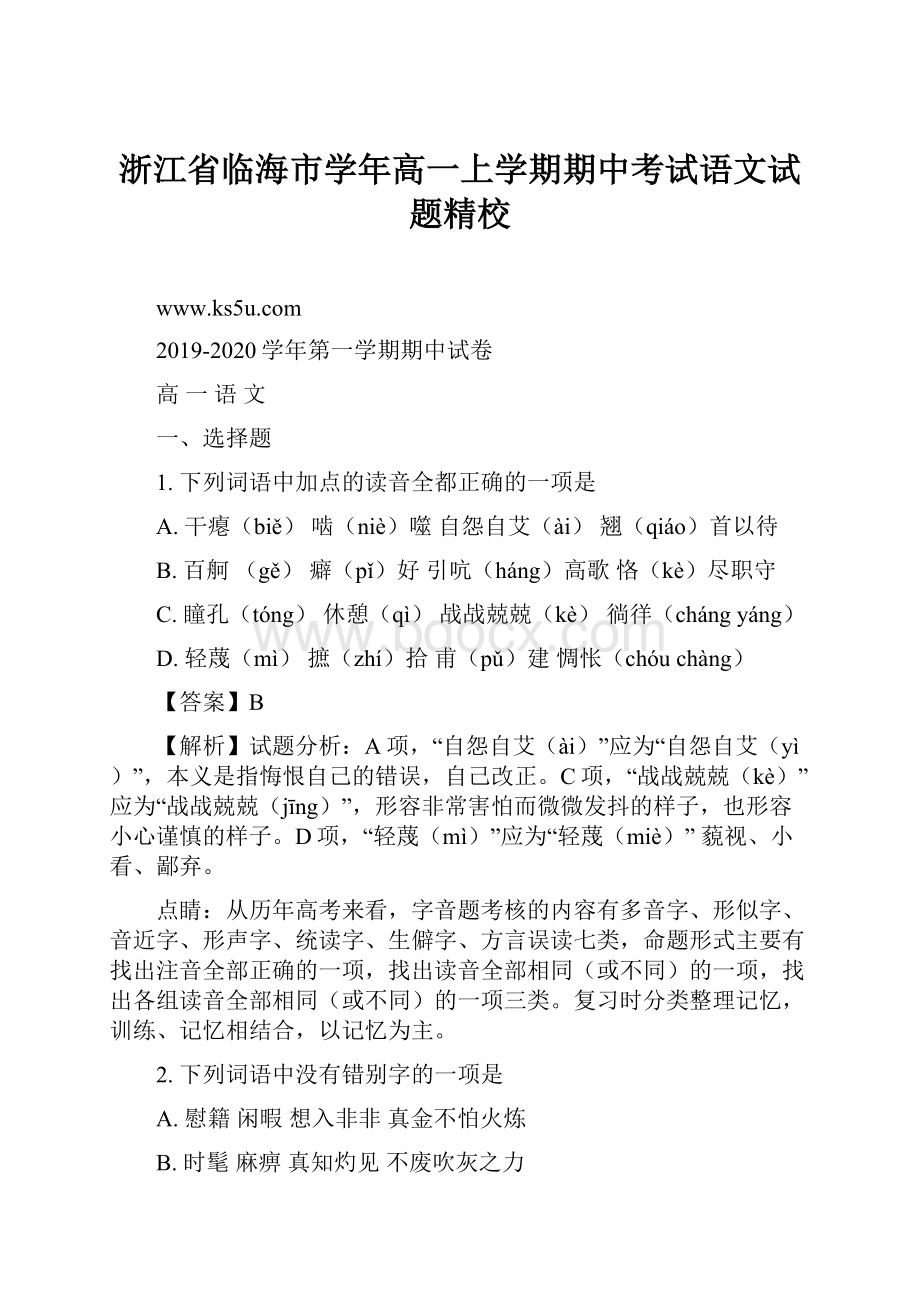

浙江省临海市学年高一上学期期中考试语文试题精校

2019-2020学年第一学期期中试卷

高一语文

一、选择题

1.下列词语中加点的读音全都正确的一项是

A.干瘪(biě)啮(niè)噬自怨自艾(ài)翘(qiáo)首以待

B.百舸(gě)癖(pǐ)好引吭(háng)高歌恪(kè)尽职守

C.瞳孔(tóng)休憩(qì)战战兢兢(kè)徜徉(chángyáng)

D.轻蔑(mì)摭(zhí)拾甫(pǔ)建惆怅(chóuchàng)

【答案】B

【解析】试题分析:

A项,“自怨自艾(ài)”应为“自怨自艾(yì)”,本义是指悔恨自己的错误,自己改正。

C项,“战战兢兢(kè)”应为“战战兢兢(jīng)”,形容非常害怕而微微发抖的样子,也形容小心谨慎的样子。

D项,“轻蔑(mì)”应为“轻蔑(miè)”藐视、小看、鄙弃。

点睛:

从历年高考来看,字音题考核的内容有多音字、形似字、音近字、形声字、统读字、生僻字、方言误读七类,命题形式主要有找出注音全部正确的一项,找出读音全部相同(或不同)的一项,找出各组读音全部相同(或不同)的一项三类。

复习时分类整理记忆,训练、记忆相结合,以记忆为主。

2.下列词语中没有错别字的一项是

A.慰籍闲暇想入非非真金不怕火炼

B.时髦麻痹真知灼见不废吹灰之力

C.震撼捏造一慨而论学而不思则罔

D.疑窦骐骥按部就班青出于蓝胜于蓝

【答案】D

【解析】试题分析:

本题考查识记字形的能力。

A项,“慰籍”应为“慰藉”,意思是安慰、抚慰。

B项,“不废吹灰之力”应为“不费吹灰之力”,形容事情做起来非常容易,不花一点力气。

C项,“一慨而论”应为“一概而论”,不加区别地用一个标准来看待。

后世常用此比喻对问题不做具体分析,笼统地看成一个样子。

3.依次填入下列各句横线上的词语,最恰当的一项是

⑴小屋______了自己的艰难岁月,有很长一段时间,谁也记不得什么人曾经在这里出生。

⑵我时时_______在中国古典诗歌地天地里,体会最细微地感情,捉摸耐人寻味的思想。

⑶可以毫无愧色地说,他的艺术是世界文化的不容___________的组成部分。

A.度过 徜徉 置疑B.度过 徘徊 质疑

C.渡过 徘徊 置疑D.渡过 徜徉 质疑

【答案】A

【解析】试题分析:

“度过”主要是带时间性的经过;“渡过”主要指的是由此岸到彼岸,是空间的经过,

(1)句中说的是过了很长时间,用“度过”恰当。

徜徉:

书面语,闲游,安闲自在地步行。

徘徊:

在一个地方来回地走,比喻犹豫不决,也比喻事物在某个范围内来回浮动、起伏。

(2)句说在“中国古典诗歌的天地里”,用“徜徉”恰当。

质疑:

提出疑问,请人解答。

置疑:

加以怀疑,多用于否定句中(3)句是否定句,用“置疑”恰当。

故答案为A项。

4.下列各句中,加点的成语使用恰当的一句是

A.为了不让下一代输在起跑线上,年轻的父母纷纷送孩子去练钢琴,学围棋,上英语兴趣班,真是费尽心思,无所不为。

B.随着社会经济的进一步发展,安土重迁的观念越来越深入人心,即使富庶地区的人们也乐意告别家乡,外出闯荡一番。

C.老李从小就养成了勤学好问的良好习惯.遇到问题,总是不耻下问,及时向同事、亲朋好友甚至左邻右舍请教。

D.书法是中国传统的艺术形式,风格各异的书法精品,或古朴,或隽秀,或雄浑,或飘逸,将汉字之美表现得淋漓尽致。

【答案】D

【解析】试题分析:

A项,无所不为:

没有不干的事情,指什么坏事都干。

感情色彩不当。

B项,安土重迁:

在一个地方住习惯了,不愿轻易搬迁,形容留恋故乡。

此处不合语境。

C项,不耻下问:

乐于向学问或地位比自己低的人学习,而不觉得不好意思。

此处对象不当。

D项,淋漓尽致:

淋漓:

形容湿淋淋往下滴,比喻尽情,酣畅;尽致:

达到极点。

形容文章或说话表达得非常充分、透彻,或非常痛快。

使用正确。

5.下列各句中没有语病的一句是

A.能否贯彻落实科学发展观,对构建和谐社会,促进经济可持续发展无疑具有重大的意义。

B.我省食品药品监督部门已着手对全省食品生产企业按照诚信度等级进行分类管理,不良记录的多少,将直接影响企业的诚信等级。

C.教育行政部门监管不力,致使一些学校在义务教育阶段借口办特色班为名,向家长收取高额费用。

D.在学生中树立良好的道德风尚,是当前全国中小学工作的当务之急。

【答案】B

【解析】试题分析:

本题考查辨析并修改病句的能力。

A项,“能否贯彻落实……对构建……具有重大的意义”,两面对一面,前后照应不周,把“能否”去掉。

C项,“借口办特色班为名”结构混乱,“借口……”与“以……为名”两种句式杂糅。

D项,成分赘余,“当前”和“当务之急”语义部分重复,去掉“当前”。

6.下列句子朗读节奏或句读有错误的一项是

A.恰/同学/少年,风华/正茂B.看/万山/红遍,层林/尽染

C.我/要用手指/那/涌向天边的排浪D.师道之不传也/久矣

【答案】C

【解析】试题分析:

诗歌朗读中的停顿包括生理停顿、语法停顿、强调停顿,但无论哪一种停顿的方式都不能割裂诗句的语法结构。

本题从语法的角度来看,C项中“我”是句子的主语,“用手”是状语,“指”是“我”的行为,是句子的谓语,而“排浪”是句子的宾语,“那涌向天边的”是“排浪”的定语,因此正确的断句应为:

我要用手指/那涌向天边的排浪。

7.下列文言句中加点字的解释不正确的一项是

A.非能水也(游水)其下圣人也亦远矣(低于)

B.而闻者彰(清楚)士大夫之族(类)

C.而耻学于师(以……为耻)而绝江河(横渡)

D.吾尝跂而望矣(踮起脚后跟)今之众人(许多人)

【答案】D

【解析】试题分析:

本题考查对课内文言实词的掌握情况。

需要注意的是文言文中一词多义现象比较多,所以答题时一定要把实词放回到原文中,结合上下文及本句语法关系来推断实词的含义。

本题把所给选项逐一放回到原文中,就会发现,D项,“今之众人”意思是“现在的一般人”。

“众人”是古今异义词,现代汉语的意思是“很多人”,在本文中是“一般人”“普通人”的意思。

8.选出下列对有关常识表述有误的一项

A.食指本名郭路生,生于1948年。

文革期间开始写诗,代表作品有《相信未来》、《这是四点零八分的北京》。

B.赫尔曼·黑塞,生于德国,后入瑞士籍,获1946年诺贝尔文学奖,作品有《彼得·卡门青》、《荒原狼》等。

C.韩愈,字退之,唐代文学家,思想家,古文运动的倡导者,著作有《韩昌黎集》。

D.《劝学》(节选(选自《荀子.劝学》,荀子,名况,战国末期赵国人,先秦儒家学派的代表人之一,在人性问题上,倡导人性本善。

【答案】D

【解析】试题分析:

D项,“倡导人性本善”不正确,荀子倡导人性本恶。

荀子对儒家思想有所发展,在人性问题上,提倡性恶论,主张人性有恶,否认天赋的道德观念,强调后天环境和教育对人的影响。

其学说常被后人拿来跟孟子的‘性善论’比较,荀子对重新整理儒家典籍也有相当显著的贡献。

9.下列句子给出的修辞手法错误的一项是

A.鱼翔浅底。

(移就)

B.古之学者必有师,师者,所以传道受业解惑也(顶真)

C.叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。

(比喻)

D.花儿为什么这样红?

首先有它的物质基础。

(反问)

【答案】D

【解析】试题分析:

D项,不是反问,而是设问。

设问和反问都是无疑而问,但是有明显的区别:

设问不表示肯定什么或否定什么,反问明确地表示肯定或否定的内容;设问主要是提出问题,引起注意,启发思考;反问主要是加强语气,用确定的语气表明作者自己的思想;设问是自问自答,有问有答,答在问外,反问寓答于问,有问无答。

本题D项自问自答,应为设问。

10.下列对卞之琳《断章》赏析不当的一项是

你站在桥上看风景,看风景人在楼上看你,

明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。

A.这首诗表现了一种被别人当作装饰品的深沉的人生悲哀。

B.这首诗以超然而珍惜的感情,写了一刹那的意境,寄寓了深刻的哲理。

C.这首诗表现了人物、事物间息息相关、相互依存、相互作用的关系。

D.这首诗以两幅优美的画面隐喻、暗示着人生中许多“相对”的关系。

【答案】D

【解析】试题分析:

“表现一种被别人当作装饰品的深沉的人生悲哀”错误。

通过诗人对“风景”的刹那间感悟,涉及了“相对性”的哲理命题。

桥上的“你”就是楼上人眼中的风景,成为看的客体了,主客体位置不着痕迹的转换,暗示了宇宙中事物普遍存在的一种相对性。

考点:

赏析作者的情感。

点评:

所谓整体把握情感,往往要结合全诗进行分析评价,从而理出作者借以抒发的情感,其难度比理解某个句子中作者的情感要大得多,要求考生必须全面地分析材料,还要联系作者生平经历及时代背景,做到知人论世,尽可能多地解读出其中的内涵。

本诗是一首现代诗,所以从字面理解上没有难度。

二、阅读《劝学》和《师说》中的选段,完成下列下列小题。

(一)

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。

锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

(二)

古之学者必有师,师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者,孰能无惑?

惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之,生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫庸知其年之后生于吾乎?

是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!

师道之不传也久矣!

欲人之无惑也难矣!

古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚。

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?

爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

彼童子之师,授之书而习其句读者也,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

11.解释下列加线的字词错误的一项:

A.蚓无爪牙之利(助词,的)B.吾从而师之(以……为师)

C.其闻道也亦固先乎吾(本来)D、积土成山,风雨兴焉(句末语气词)

12.下列加线词语的含义与现在的用法分析正确的一组是

①古之学者必有师。

②师者,所以传道受业解惑也

③今之众人,其下圣人也亦远矣。

④小学而大遗,吾未见其明也

⑤弟子不必不如师,师不必贤于弟子 ⑥蚓无爪牙之利

A.全不相同B.②③⑤和现在的用法相同

C.全都相同D.①③⑥和现在的用法相同

13.从句式特征看,与“师者,所以传道受业解惑也”一句相同的一项

A.道之所存,师之所存也B.句读之不知,惑之不解

C.不拘于时,学于余D.圣人无常师

14.翻译下列文言句子。

(1)蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

(2)师者,所以传道受业解惑也。

(3)句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

【答案】11.D12.A13.A

14.

(1)螃蟹有六条腿和两个大钳子,没有蛇和黄鳝的洞穴就没办法藏身,这是它用心浮躁。

(2)老师,是用来传授道理教授学业解答疑难问题的人。

(3)不明白句读,疑难问题就不能解决,有的跟从老师学习,有的不向老师学习。

【解析】

11.试题分析:

本题考查文言文实词和虚词的含义和用法。

文言文中一词多义现象比较多,所以答题时一定要把实词或虚词放回到原文中,结合上下文及本句语法关系来推断实词的含义。

D项,结合原文可知,“积土成山,风雨兴焉”的意思是“堆积土石成了高山,风雨从这里兴起”,“焉”应是兼词,“于之”,意思是“在这里”。

12.试题分析:

本题所给加点词都是古今异义词,故答案应为A项。

①学者:

古义,求学的人;今义,在学术上有所成就的人。

②传道:

古义,传授道理;今义,向听众讲授解释道义、道行,传教。

③众人:

古义,一般人,普通人;今义,大多数人。

④小学:

古义,小的方面;今义,泛指低等教育场所。

⑤不必:

古义,不一定;今义,用不着、不需要。

⑥爪牙:

古义,爪子和牙齿;今义,多比喻为坏人效力的人,他们的党羽,帮凶。

13.试题分析:

例句是判断句,“者……也”表判断。

A项是判断句,“也”表判断;B项是宾语前置句,“之”是宾语前置的标志;C项是被动句,“于”表被动;D项没有特殊句式。

点睛:

本题考查文言文特殊句式的掌握情况。

这一考点在高考中一般不单独设题,而是与断句、翻译等考点结合命题。

文言句式常见的类型有判断句、省略句、被动句、倒装句,倒装句又包括宾语前置、状语后置、主谓倒装、定语后置等。

考生在备考复习中要注意总结并掌握各种特殊文言句式的特点,积累各类典型例句,答题时方可对号入座,避免判断失误。

14.试题分析:

本题考查的是理解并翻译句子的能力,解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅。

并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

此题翻译时需要注意的关键词句有:

(1)“跪”,腿;“而”表并列,译为“和”;“螯”,钳子;“寄托”,此处指存身、藏身;“躁”,浮躁。

(2)“者……也”,表判断,句子是判断句,应译为“……是……”;“所以”,用来……的。

(3)“句读之不知,惑之不解”,宾语前置句,不明白句读,不能解决疑难问题;“师”,动词,跟从老师学习;“或”,有的。

参考译文:

(一)

堆积土石成了高山,风雨从这里兴起;汇积水流成为深渊,蛟龙从这儿产生;积累善行养成高尚的道德,精神得到提升,圣人的心境由此具备。

所以不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远;不积累细小的流水,就没有办法汇成江河大海。

骏马一跨跃,也不足十步远;劣马连走十天,它的成功在于不停止。

(如果)刻几下就停下来了,(那么)腐朽的木头也刻不断。

(如果)不停地刻下去,(那么)金石也能雕刻成功。

蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,(这是由于)它用心专一。

螃蟹有六条腿,两个蟹钳,(但是)没有蛇、鳝的洞穴(它就)无处藏身,(这是因为)它用心浮躁。

(二)

古代求学的人一定有老师。

老师,是(可以)依靠来传授道理、教授学业、解答疑难问题的。

人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑?

(有了)疑惑,如果不跟从老师(学习),那些成为疑难问题的,就最终不能理解了。

生在我前面,他懂得道理本来就早于我,我(应该)跟从(他)把他当作老师;生在我后面,(如果)他懂得的道理也早于我,我(也应该)跟从(他)把他当作老师。

我(是向他)学习道理啊,哪管他的生年比我早还是比我晚呢?

因此,无论地位高低贵贱,无论年纪大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

唉,(古代)从师(学习)的风尚不流传已经很久了,想要人没有疑惑难啊!

古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且跟从老师而请教;现在的一般人,他们(的才智)低于圣人很远,却以向老师学习为耻。

因此圣人就更加圣明,愚人就更加愚昧。

圣人之所以能成为圣人,愚人之所以能成为愚人,大概都出于这吧?

(人们)爱他们的孩子,就选择老师来教他,(但是)对于他自己呢,却以跟从老师(学习)为可耻,真是糊涂啊!

那些孩子们的老师,是教他们读书,(帮助他们)学习断句的,不是我所说的能传授那些道理,解答那些疑难问题的。

(一方面)不通晓句读,(另一方面)不能解决疑惑,有的(句读)向老师学习,有的(疑惑)却不向老师学习;小的方面倒要学习,大的方面反而放弃(不学),我没看出那种人是明智的。

三、阅读下面的文言文,完成下列小题。

生命的暗示

清凉的秋雨送走了一个燥热的苦夏,燥热的心总算静默下来了。

在这秋虫唧唧的黑色的秋夜里,我骤然从昏睡中惊醒。

远方的钟楼上,响起了悠长的钟声。

又一列火车隆隆驶过——这一切意味着什么呢?

是生命的暗示吗?

我在想,秋虫因何要昼夜而鸣?

是因为它强烈的生命意识吗?

是因为它深谙生命的短暂,而必须高密度地显示自己的存在么?

是因为它那生命的全部价值,都隐含在这微弱却令人感泣的生命绝响里么?

那么人呢?

仅仅因为生命比秋虫千百倍的绵长,就可以以生理需求为由,将千百个最美最令人激动的黎明慷慨地遣弃么?

这是一个荒诞的联想。

惟有钟声,以其绝对接近精确的殊荣,当之无愧地充当了生命的量尺。

它那周而复始的切切呼唤里,有一种振聋发聩的提醒。

我们有一种珍惜生命的本能,似乎没有一个人来到世上就梦寐求死。

而且随着时间的推移,生命在心灵中会无限地增值。

毕竟,生命只属于这一个人,而且仅仅只有一次。

在人生的道路上,即使一切都失去了,而却一息尚存,你就没有丝毫理由绝望,因为失去的一切,又可能在新的层次上复得。

这样的事例在生活中是很多的,______15______。

诚然,有时,我们也渴望着悲壮的牺牲,那是因为苟且偷生已严重地亵渎了神圣生命的时候。

那时,我们会毫不犹豫地以死明志,______16______。

这样,死亡反而变得令人仰止,生命就会因死亡而延续,因毁灭而永生。

钟声是生命长度的量尺,却不是生命价值的量尺。

生命的价值只有在历史的天平上才能清晰地显示它本来的刻度。

一代又一代的人来了,一代又一代的人去了,他们的生命价值何在?

有的人有一个轰轰烈烈的生,却留下一个默默无闻的死;有的人有一个默默无闻的生,却有一个轰轰烈烈的死。

有的人显赫一时,却只能成为匆匆的历史过客;有的人潦倒终生,却成为历史灿烂星空的泰斗。

这一切绝然不以个人意志为转移。

生命价值的客观性和历史性,使不绝于耳的喧嚣显得极其微不足道。

一时一事的得失,似乎永远困扰着我们,永远是生命的烦恼之泉。

其实,真正值得烦恼的命题在于:

生命的价值究竟应以何种形式做何种转化。

对于这个千古之谜,一千个人有一千种答案,却没有任何一本哪怕是世界上最权威的教科书能提出最完美的答案。

人其实是最难认识自己的,也就更难找到自己生命的转化方式,这正是一些人拥有一个失败的人生之根源。

更悲惨的结局则在于,自以为找到了答案而其实完全是南辕北辙。

所谓天才,无非就是能最早最充分地认识自己的价值,从而以最直接的方式完成了生命由瞬间到永恒的有效转化。

远方又响起了悠长的钟声。

生命,这神秘而美丽,不可捉摸而异常珍贵的存在,你究竟隐逸着多少暗示?

而哲人的终生存在,就是捕捉这样一些暗示么?

15.从全文看,生命隐逸着哪些暗示?

请分点概括。

16.研读本文第三段文字,结合上下文内容,根据自己的见解,在文中划线处补写出符合文意的、具有典型意义的人和事。

17.结合文章内容,说说你对“钟声是生命长度的量尺,却不是生命价值的量尺”这句话的理解。

18.下列对这篇散文有关内容的赏析,正确的两项是

A.这篇散文用抒情的笔调告诉我们,生命含有许许多多的暗示,提醒我们珍惜生命,并努力去实现自身生命的价值。

B.第一段中“在这秋虫唧唧的黑色的秋夜里,……响起了悠长的钟声”,这里把生命的暗示形象化了,给人们以美感。

C.第4段说“只有在历史的天平上才能清晰地显示出它本来的刻度”,用比喻手法,形象地说明了另一把生命长度的量尺。

D.作者认为,一个人要是能最早充分地认识自己的价值,让瞬间的生命在永恒中定格,也就实现了生命的价值。

E.最后一段“远方又响起了悠长的钟声”与第一段“远方又响起了悠长的钟声”首尾呼应,进一步阐释了生命的神秘。

【答案】15.①珍惜生命。

②努力实现生命的价值

16.答案示例:

⑴海伦•凯勒在失聪、失明、失语的情况下,没有绝望,以顽强的毅力与命运抗争,成为世界著名的学者、作家、教育家。

⑵文天祥被俘后,不屈从威逼利诱,宁死不降,从容就义。

17.生命的价值不以时间长短为标准,而以它对社会的贡献,以历史的肯定为标准。

18.AD

【解析】

15.试题分析:

本题考查筛选信息和概括要点的能力。

文章由钟声引发对生命的联想,说钟声中“有一种振聋发聩的提醒”,下文就是提醒的具体内容,也就是“生命隐逸着”的暗示,作者首先说“我们有一种珍惜生命的本能”,然后进行分析,接着进一步指出“钟声是生命长度的量尺,却不是生命价值的量尺”,揭示出另一层暗示,就是“努力实现生命的价值”。

16.试题分析:

本题要求补写出事例,解答时需要先仔细阅读上下文的内容,找出作者的观点,然后根据观点选择事例。

第一个空的上文说的是生命对一个人来说只有一次,只要“一息尚存”就要珍惜生命,这样的例子有很多,如海伦•凯勒、史铁生、张海迪等。

第二个空上文说的是当“苟且偷生已严重地亵渎了神圣生命的时候”“我们会毫不犹豫地以死明志”,这样的例子也比较多,如文天祥、方志敏等。

17.试题分析:

本题所考查句子是段落的开头句,有承上启下的作用,因此解答时要结合上下文内容分析。

从句子本身来看,“量尺”指的是标准,“是生命长度的量尺,却不是生命价值的量尺”意味着生命的长度和生命的价值标准是不一样的。

上文谈了珍惜生命和保护生命的尊严,下文说,“生命的价值只有在历史的天平上才能清晰地显示它本来的刻度”,有的人“轰轰烈烈的死”,有的人成为“历史灿烂星空的泰斗”,结合这些内容可知,这句话的意思是生命的价值不以时间为标准,而以对社会贡献,以历史的肯定为标准。

点睛:

本题考查对句子含义的理解,常见的命题形式为:

结合文章内容,简要阐释某句的深刻含意;从文中看,某句指的是什么意思;依据某段文字,如何理解某句话的意思。

一般的解题思路是:

对内涵比较丰富的语句要注意联系上下文,抓关键词进行分析,答题步骤:

抓关键词——上下勾连;对使用特殊表现手法的语句,就要抓住它使用的表现手法进行分析,答题步骤:

还原手法+作用+情感(把握修辞——由表及里);对结构复杂的句子,对句子每一部分都要给以解释,答题步骤:

复杂句子简单化+写关键解析+作用+情感。

18.试题分析:

解答此题,可在整体感悟散文内容的基础上,从散文的语言、表现手法、结构等角度分析选项是否正确。

B项,“给人们以美感”不当,“生命的短暂”“微弱”“绝响”等词语表达出的内容并不能“给人们以美感”。

C项,张冠李戴,“形象地说明了另一把生命长度的量尺”不当。

“只有在历史的天平上才能清晰地显示出它本来的刻度”是生命价值的标准,而不是“生命长度”的标准。

E项,“进一步阐释了生命的神秘”不当,是引起读者思考,吸引读者去探究生命“隐逸着”的暗示。

四、语言运用

19.面文字的横线上填写恰当的句子。

如果你是鱼儿,那快乐就是一汪清凉清凉的水;如果你是小草,那快乐就是一束暖香暖香的阳光;如果你是__________ ,那快乐就是__________;如果你是_________,那快乐就是__________。

【答案】

(1).如果你是花儿

(2).那快乐就是一滴晶莹清纯的露珠(3).如果你是鸟儿(4).那快乐就是一方湛蓝湛蓝的天空

【解析】试题分析:

本题仿写难度不大,主要是本体和喻体要有契合点,二者之间要有紧密联系。

学生的思维要充分发散。

考点:

本题考查“表达应用”的能力。

点评:

这种题考得比较多,个人认为没有什么新意,有时还限制了学生思维,甚至导致一些投机的学生记一两句现成的作为“万金油”使用。

20.把下列句子组成前后衔接、意思完整的一段话。

(只写句子的序号)

①出现在我们面前的是一座美丽的小城。

②城中有一条小河流过,河水清澈见底。

③到了札兰屯,原始森林的气氛就消失了。

④白砖绿瓦的屋舍悠然地倒映在水中。

⑤走出小城,郊外风景幽美,绿色的丘陵上长满了柞树。

⑥丛生的柳树散布在山丘脚下。

_____________________________

【答案】