库尔勒届高三政治上学期周测15.docx

《库尔勒届高三政治上学期周测15.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《库尔勒届高三政治上学期周测15.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

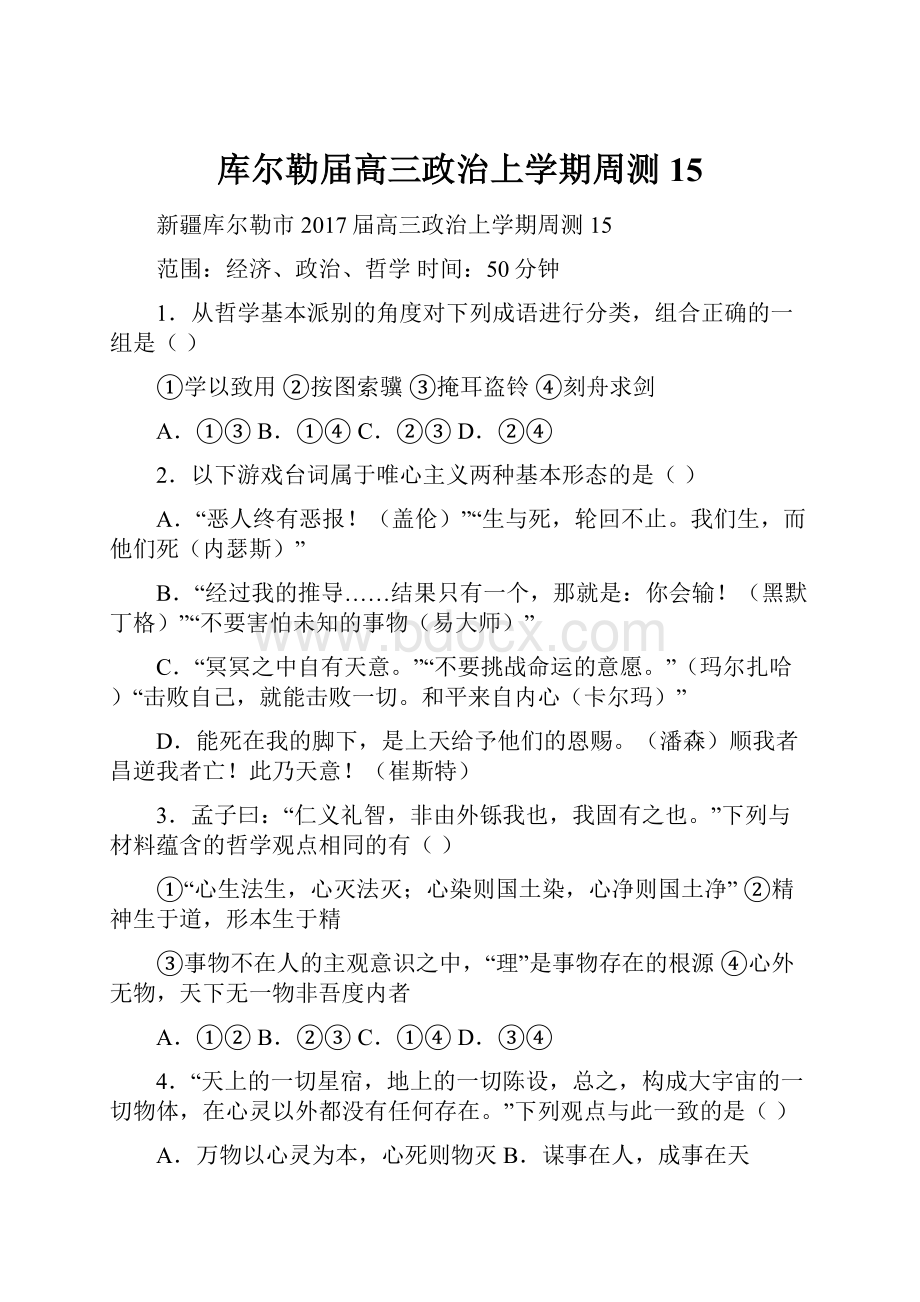

库尔勒届高三政治上学期周测15

新疆库尔勒市2017届高三政治上学期周测15

范围:

经济、政治、哲学时间:

50分钟

1.从哲学基本派别的角度对下列成语进行分类,组合正确的一组是()

①学以致用②按图索骥③掩耳盗铃④刻舟求剑

A.①③B.①④C.②③D.②④

2.以下游戏台词属于唯心主义两种基本形态的是()

A.“恶人终有恶报!

(盖伦)”“生与死,轮回不止。

我们生,而他们死(内瑟斯)”

B.“经过我的推导……结果只有一个,那就是:

你会输!

(黑默丁格)”“不要害怕未知的事物(易大师)”

C.“冥冥之中自有天意。

”“不要挑战命运的意愿。

”(玛尔扎哈)“击败自己,就能击败一切。

和平来自内心(卡尔玛)”

D.能死在我的脚下,是上天给予他们的恩赐。

(潘森)顺我者昌逆我者亡!

此乃天意!

(崔斯特)

3.孟子曰:

“仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也。

”下列与材料蕴含的哲学观点相同的有()

①“心生法生,心灭法灭;心染则国土染,心净则国土净”②精神生于道,形本生于精

③事物不在人的主观意识之中,“理”是事物存在的根源④心外无物,天下无一物非吾度内者

A.①②B.②③C.①④D.③④

4.“天上的一切星宿,地上的一切陈设,总之,构成大宇宙的一切物体,在心灵以外都没有任何存在。

”下列观点与此一致的是()

A.万物以心灵为本,心死则物灭B.谋事在人,成事在天

C.世异则事异,事异则备变D.现实世界是理念的外化和表现

5.中国传统文化蕴含着丰富的哲理。

下列哲学命题中具有唯物主义倾向的是()

①凡可状皆有也;凡有皆象也;凡象皆气也——张载②万物皆是一理,有理则有气——程颐

③一天一地,并生万物,万物之生,俱得一气——王充④气之所以能动静者,理为之宰也——朱熹

A.①③B.③④C.②③D.①④

6.针对当前叙利亚的局势,有网友发表评论说:

“叙利亚的局势是变化莫测的,想把握住叙利亚的局势变

化那

是徒劳的。

”以下对该网友观点分析正确的是()

①属于唯心主义观点②否认认识世界的可能性③属于不可知论观点④属于唯物辩证法的观点

A.①②B.①③C.②③D.②④

7.下列哲学观点中,与漫画中的观点不属于同一哲学派别的是()

①气者,理之依也②未有此气,已有此理

③夫形于天地之间者,物也④存在就是被感知

A.②④B.①③C.②③D.①④

8.几年前,意大利蒙扎市议会通过了一项法案,禁止市民将金鱼养在圆形鱼缸里观赏。

提案者解释说,把金鱼关在圆形鱼缸里非常残忍,因为弯曲的表面会让金鱼眼中的“现实”世界变得扭曲。

可问题在于,我们怎么知道我们感知到的“现实”是真实的?

金鱼看见的世界与我们所谓的“现实”不同,但我们怎么能肯定它看到的就不如我们真实?

这一事例告诉我们()

①哲学源于人们在实践中对世界的追问和思考②思维和存在是否有同一性是哲学基本问题的内容

③只有换位思考才能对事物的“真实”性做出判断④感知无法对“现实”做出是否“真实”的回答

A.①②B.②③C.①④D.

③④

9.“少年安能长少年,海波尚变为桑田”,“死生有命,富贵在天”,“望梅止渴;心灵手巧”,“因地制宜;因势利导;因材施教”上述的观点各体现了()

A.形而上学的观点,意识对物质的反作用,客观唯心主义,一切从实际出发

B.运动具有绝对性,客观唯心主义,意识对物质的反作用,一切从实际出发

C.意识对物质的反作用,客观唯心主义,形而上学的观点,运动具有绝对性

D.形而上学的观点,意识对物质的反作用,运动具有绝对性,客观唯心主义

10.与下列两幅漫画所反映的哲学史上的“对子”相同的是()

A.“气者,理之依也”与“人病则忧惧,忧惧则见鬼出”

B.“观念的东西不外是移入人的头脑并被人的头脑改造过的物质的东西而已”与“有条件要上,没条件也要上”

C.“时人不识凌云木,直待凌云始道高”与“读书百遍,其义自现”

D.“我思故我在”与“是就是,不是就不是”

11.庄子认为“人之生,气之聚也,聚则为生,散则为气”。

这是()

A.近代机械唯物主义观点B.主观唯心主义观点C.古代朴素唯物主义观点D.客观唯心主义观点

12.下列与“灌足急流,抽足再入,已非前水”蕴涵的哲理相同的是()

A.士别三日,当刮目相待B.逝者如斯夫,不舍昼夜

C.天行有常,不为尧存,不为桀亡D.道之大原出于天,天不变道亦不变

13.在古代中国,一些人对天地的理解是:

天在上,地在下;天为阳,地为阴;天为金、地为木;天性刚,地性柔。

上述观点的不足之处主要表现在()

A.缺乏科学依据,否定意识能反映物质B.在自然观上是唯物的,在历史观上是唯心的

C.缺少辩证法思想,没有看到物质世界是发展的

D.把具体的物质形态当作世界本原,把复杂问题简单化

14.“混沌初开,乾坤始奠。

气之轻清上浮者为天,气之重浊下凝者为地。

”与“万物森然于方寸之间,满心而发,充塞宇宙,无非此理。

”所蕴含的哲理()

A.前者是朴素唯物主义,后者是主观唯心主义B.前者是主观唯心主义,后者是客观唯心主义

C.前者揭示辩证发展观,后者揭示辩证联系观D.两者共同揭示了自然界发展的客观规律性

15.“存在即被感知”和“理生万物、理主动静”这两类哲学观点因对意识的不同理解而分属不同的基本形态。

要正确区分这两种形态,必须理解()

A.物质与物质具体形态的区别B.思维与存在的区别

C.物质与意识的区别D.主观精神与客观精神的区别

16.一首小诗《见与不见》:

“你见,或者不见我/我就在那里/不悲不喜……”下列与这句诗所蕴含的哲理相一致的是()

A.古今异俗,新故异备B.我在故我思C.理在事先,理生万物D.心外无物

17.以下属于历史唯物主义观点的有()

①世道变则观念变②历史是沿着伟人划出的轨迹谱写的

③仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱④英雄造时势

A.①②B.①③C.①④D.③④

18.荀子曰:

“天有常道矣,地有常数矣,君子有常体矣。

”下列诗句中与荀子观点相近的选项是()

A.射人先射马,擒贼先擒王B.蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽

C.草木本无意,荣枯自有时D.两句三年得,一吟双泪流

物理学家把由反粒子组成的物质叫做反物质。

1928年秋拉克预言了反物质的存在,1997年美国科学家在银河系上方3500光年处,发现有一个反物质源,2002年欧洲核子研究中心首次成功地对反物质原子的内部结构和物理特性进行研究。

据此回答题。

19.从哲学上看,反物质的存在说明()

A.世界的本质并非物质的 B.人类可以有意识地改造自然

C.新事物总是层出不穷 D.整个世界是客观存在的物质世界

20.人们对反物质的发现过程表明()

A.意识有时能够决定物质 B.认识具有反复性和无限性

C.世界是客观的物质世界 D.事物是普遍联系的

21.清代诗人翁格在《暮春》中写道:

“莫怨春归早,花余几点红。

留将根蒂在,岁岁有东风。

”下列语句中与此蕴涵的哲理一致的是()

A.少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰B.天不言而四时行,地不语而百物生

C.见贤思齐焉,见不贤而内自省也D.词客争新角短长,迭开风气递登场

22.下列说法蕴涵的哲理与其他三项不一致的是()

A、飞鸟之景未尝动也B、日方中方睨,物方生方死

C、人一次也不能踏进同一条河流D、只有起点,没有终点;只有逗号,没有句号

23.我国古语古训蕴含着深刻的哲学道理。

下列古训与其体现哲理相一致的是()

①为者常成,行者常至-规律是客观的

②自高必危,自满必溢-矛盾双方在一定条件下相互转化

③大厦之成,非一木之材也;大海之阔,非一流之归也-整体处于主导地位

④非天所有,名因人立。

名非天造,必从其实-坚持主观与客观相符合

A.①②B.①③C.②④D.③④

24.据《列子》记载:

子贡倦于学,告仲尼日:

“愿有所息。

”仲尼日:

“生无所息。

”从哲学角度看下列选项与仲尼观点相近的是()

①“天子乃祈来年于天宗,劳农夫以休息之。

”

②“流水不腐,户枢不蠹,动也。

”

③“凡以(可)知,人之性也;可以知,物之理也。

”

④“世间万物,变动不惊,明者因时而变。

”

A.①②B.②③C.②④D.③④

25.右上图漫画告诉我们应处理好()

①主观与客观的关系②绝对与相对的关系

③普遍与特殊的关系④运动与静止的关系

A.①②B.③④C.①③D.②④

26.下列与漫画《嫉妒》所体现的哲理一致的是()

①兼听则明,偏信则暗②同病异治,异病同治

③动中有静,静中有动④尺有所短,寸有所长

A.①③B.②③C.①④D.②④

27.对规律的认识,正确的是()

A.没有规律的世界不可思议 B.物质能按自己的意志行事

C.规律是可以改造的 D.规律既可以被创造,也可以被消灭

28.中央经济工作会议决定,根据我国的经济发展态势,2010年继续实积极的财政政策和适度宽松的货币政策。

这一做法体现的哲学道理是()

①想问题、办事情要坚持从实际出发②要用曲折的观点看问题

③要把运动的多样性和静止的绝对性统一起来④要坚持具体问题具体分析

A.①④B.①③C.①②D.②④

29.2009年9月27日,国务院新闻办公室发表的《中国的民族政策与各民族共同繁荣发展》白皮书指指出:

中国实行民族区域自治,是尊重历史、合乎国情、顺应民心的必然选择。

这体现了我们()

A.要坚持系统优化观点B.坚持辩证的否定观

C.人民是历史的创造者D.一切从实际出发,实事求是

30.经济体制改革是全面深化改革的重点,核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置在起决定性作用和更好发挥政府作用。

市场决定资源配置是市场经济的一般规律,健全社会主义市场经济体制必须遵循这条规律,着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题,必须积极稳妥地从广度和深度上推进市场化改革,推动资源配置依据市场规则、市场价格、市场竞争实现效益最大化和效率最优化。

政府的职责和作用主要是保持宏观经济稳定,加强和优化公共服务,保持公平竞争,加强市场监管,维护市场秋序,推动可持续发展,促进共同富裕,弥补市场

失灵。

针对政府和市场的关系,市场派认为:

激发财富创造活力,要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,政府不必干预;干预派则认为:

现在市场经济发展中出现的问题,主要在于政府监管不到位,因此必须加强政府干预和调控。

结合上述材料,运用《经济生活》的有关知识,选取一种观点,阐述你的理由。

31.2015年是国企大重组、大整合的一年。

阅读下列关于S市企业改革的相关材料,回答问题。

材料一:

2014年S市国企改革的相关措施

改革措施

经济学依据

坚持政企分开、政资分开、所有权与经营权分开、转变政府职能、政府从管国企到管资本为主、减少审批事项、落实企业自主经营权

①

加快国有企业股份制改革,推进国有资本和非公资本相互融合、共同发展的混合所有制经济、打造符合市场运行规律的上市公司

②

形成适应现代城市发展要求的国资布局,将80%以上的国资集中于战略性新兴产业、先进制造业和现代服务业、民生保障等关键领域和优势产业

③

支持有条件的企业开展境外投资和跨国经营,提升国际经营水平,培育具有国际竞争力和品牌影响力的跨国集团

④

材料二:

“双11”购物狂欢节在2015年又创造了新的历史。

当天猫淘宝

平台

在几个小时之内就超越了美国黑色星期五购物节,再一次显示出要加强劲的中国内需。

但是,在电商们狂欢的同时,网店的偷税漏税、无序价格战、网络售假、电商巨头们的不正当竞争等“乱象”也备受诟病。

对于电子商务这一具有重大战略价值的新兴产业,政府有形之手哪些该“抓”哪些该“放”?

在电商企业看来,在电子商务发展尚未成熟、潜力没充分释放的阶段,政府不要动辄“亮红牌”、急于“定规矩”,应试以全新眼光和包容之心给电商营造宽松的发展环境。

(1)依据材料一,分析S市深化国企改革所采取措施的经济学依据。

(2)结合材料二,运用市场经济的有关知识谈谈政府应该如何更好地促进电商企业的发展?

唯物论参考答案

1.C【解析】哲学的基本问题是思维和存在的关系问题,也就是物质与意识的关系问题,它包括两方面:

一是二者何者是世界的本源,对这一问题的回答划分了哲学的基本派别唯物主义和唯心主义;二是思维与存在有无同一性问题,对这一问题的回答划分了可知论和不可知论。

②③属于唯心主义,

适合题意;①是强调实践的重要性,不适合题意;④是没有用运动的观点看问题,不适合题意;故本题答案选C。

【考点定位】哲学的基本派别

【名师点睛】哲学基本问题两方面内容与哲学派别划分的依据是高考对本单元知识考查的重点内容。

如:

(1)唯物主义思想以科学的发展为基础,唯心主义则与宗教联系在一起。

在高考中往往通过宗教与科学就某一问题的认识分歧考查哲学思想的对立。

(2)唯物主义与唯心主义是哲学的两大阵营。

它们之间的思想分歧只是围绕“物质是否是世界的本原”而展开,既不能夸大,也不能缩小。

2.C【解析】选项A中体现的是因果报应是唯心主义观点,生死轮回是客观唯心主义观点;选项B推到结果是主观唯心主义观点,不怕未知的事物是唯物主义观点;选项C中的天意命运是客观唯心主义观点,自

己内心是主观唯心主义观点,选项D中的上天是客观唯心主义观点,天意是客观唯心主义观点,故本题答案选C。

【考点定位】唯心主义基本形态

【名师点睛】唯心主义两种形态特点

(1)主观唯心主义:

把人的主观精神(如人的目的、意志、感觉、经验、观念、心灵等)夸大为唯一的实在,当成本原的东西。

(2)客观唯心主义:

把客观精神(如上帝、理念、绝对精神等)看作世界的主宰和本原。

3.C【解析】孟子的观点从人性的前提推导出来,认为“仁义礼智”是人本身所固有的,从哲学来看,孟子的观点是主观唯心主义,“心生法生,心灭法灭;心染则国土染,心净则国土净”是主观唯心主义观点,“心外无物,天下无一物非吾度内者”是主观唯心主义观点,①④与孟子观点一致,符合题意;认为“道”是世界本原,②是客观唯心主义观点,不合题意;认为“理”是世界本原,③是客观唯心主义观点,不合题意。

考点:

唯心主义及其形态

【名师点睛】如何正确区分主观唯心主义和客观唯心主义?

正确区别主观唯心主义和客观唯心主义,关键要抓住“主观精神”和“客观精神”。

客观唯心主义所说的“理念”“绝对精神”等,是脱离人的意识之外的精神的东西,认为在人的意识之外存在着某种精神的东西在支配和主宰着物质世界。

主观唯心主义所说的“主观精神”是指人自身的意识、理念、精神。

4.A【解析】“天上的一切星宿,地上的一切陈设,总之,构成大宇宙的一切物体,在心灵以外都没有任何存在。

”的观点是唯心主义个的,并且是主观唯心主义观点,“万物以心灵为本,心死则物灭”是主观唯心主义观点,选A;其余三项不合题意。

5.A【解析】①③认为世界是由物质性的“气”构成的,属于古代朴素唯物主义的观点,符合题意;②④认为“理”主宰“气”、“气”依赖于“理”,均属于客观唯心主义的观点,不具有唯物主义倾向,排除。

故本题答案选A。

【考点定位】唯物主义及其形态

【名师点睛】古代朴素唯物主义的“朴素”之处在于把复杂问题简单化了;近代形而上学唯物主义否认意识对物质具有能动的反作用;辩证唯物主义和历史唯物主义是彻底的唯物主义,也是唯一科学的唯物主义。

但唯物主义的这三种基本形态的根本观点是一致的,都是与唯心主义根本对立的。

6.C【解析】试题分析:

思维与存在有没有同一性的问题,即思维能否正确认识存在的问题,是划分可知论与不可知论的标准。

“叙利亚的局势是变化莫测的,想把握住叙利亚的局势变化那是徒劳的。

”否认认识世界的可能性,属于不可知论观点。

答案为C考点:

本题考查不可知论

7.B【解析】试题分析:

漫画中“只要闭上眼睛,世界就没有什么悬崖!

”,是一种唯心主义的观点。

①中“气者,理之依也”,是唯物主义观点,②中“未有此气,已有此理”是唯心主义观点,③中“夫形于天地之间者,物也”,是唯物主义观点,④中“存在就是被感知”,是唯心主义观点。

选项要求与漫画中的观点不属于同一哲学派别的是①③。

故本题正确答案选B。

考点:

唯物主义与唯心主义的区分。

8.A【解析】试题分析:

①选项观点正确且符合题意,题干对于现实与扭曲的理解说明哲学源于人们在实践中对世界的追问和思考,故入选。

②选项观点正确且符合题意,题干信息强调人的认识能否正确认识存在,说明思维和存在是否有同一性是哲学基本问题的内容,故入选。

③选项观点与题意不符,题干事例强调思维与存在的同一性问题,而不是是否换位思考的问题,故排除。

④选项观点与题意不符,人的思维可以正确认识存在,故排除

。

考点:

哲学的起源、思维与存在的同一性

9.B【解析】本题考查的是哲学中的几种观点。

物质世界是绝对运动和相对静止的统一,“少年安能长少年,海波尚变为桑田”体现的是运动具有绝对性,“死生有命,富贵在天”,强调的是“天”的作用,体现的是客观唯心主义的观点,“望梅止渴;心灵手巧”反映的是意识对物质的反作用,“因地制宜;因势利导;因材施教”体现的是一切从实际出发,B选项的顺序正确。

10.B【解析】试题分析:

哲学史上的“对子”是唯物主义与唯心主义、辩证法与形而上学。

本题是漫画类试题,要坚持“漫画要看全、褒贬弄明先、题旨是什么、联系课本选”的原则。

漫画所反映的是唯物主义和唯心主义的对立,B与之哲理相同;A都是唯物主义观点;C体现了辩证法;“我思故我在”体现了唯心主义,“是就是,不是就不是”体现了形而上学,D不适合题意。

考点:

哲学史上的两个“对子”

11.C【解析】试题分析:

古代朴素唯物主义认为世界的本原是一种或几种具体的物质形态,坚持了唯物主义的根本方向,本质上是正确的,把金、木、水、火、土、气等具体物质形态当做世界本原的观点是古代朴素唯物主义观点。

庄子认为,气是生命的源头,气是世界的本原,故庄子的观点是古代朴素唯物主义观点,适合题意;A、B、D与题意不符,排除。

考点:

唯物主义和唯心主义

12.B【解析】试题分析:

A选项观点与题意不符,士别三日,当刮目相待,强调

事物的发展,故排除。

B选项观点正确且符合题意,逝者如斯夫,不舍昼夜,强调事物的绝对运动,“灌足急流,抽足再入,已非前水”,也是强调事物的绝对运动,故入选。

C选项观点与题意不符,天行有常,不为尧存,不为桀亡,强调事物发展规律的客观性,故排除。

D选项观点与题意不符,道之大原出于天,天不变道亦不变,是形而上学静止的观点,故排除。

考点:

绝对运动

13.D【解析】试题分析:

A选项观点与题意不符,题中观点是古代朴素唯物主义,缺乏科学依据,但并没有否定意识能反映物质,故排除。

B选项观点与题意不符,题中观点是唯物主义,并没有在历史观上是唯心的,故排除。

C选项观点与题意不符,题中是唯物主义,并没有涉及物质世界是发展的,故排除。

D选项观点正确且符合题意,题中观点是古代朴素唯物主义,把具体的物质形态当做世界本原,把复杂问题简单化,故入选。

考点:

古代朴素唯物主义

14.A【解析】试题分析:

A选项观点正确且符合题意,题中“混沌初开,乾坤始奠。

气之轻清上浮者为天,气之重浊下凝者为地。

”,体现朴素唯物主义,“万物森然于方寸之间,满心而发,充塞宇宙,无非此理。

”,则体现主观唯心主义,故入选。

B选项观点与题意不符,题中前者是唯物主义,而不是唯心主义,后者是主观唯心主义,而不是客观唯心主义,故排除。

C选项观点与题意不符,前

者是唯心主义,而不是辩证发展观,故排除。

D选项观点与题意不符,题中事例强调思维与存在的关系,而不是强调自然界的客观规律性,故排除。

考点:

唯物主义和唯心主义

15.D【解析】试题分析:

存在即被感知,认为人的主观存在、主观精神是世界的本原。

理生万物、理主动静,认为理念等客观精神是世界的本原。

区分这两个哲学观点就是要区分主观精神和客观精神的区别,故该题选D;A有助于判断是否是古代朴素唯物主义观点;BC是区分唯物主义和唯心主义的标准。

考点:

本题考查唯心主义的基本派别。

16.B【解析】试题分析:

诗中“我就在那里”,与你见不见没有关系,即强调了物质第一性,意识第二性,是唯物主义的观点,因此选B正确;选项A强调了事物是变化发展的,不符合题意,故排除;选项C是客观唯心主义观点,故排除;选项D是主观唯心主义的观点,故排除。

答案选B。

考点:

唯物主义

17.B【解析】试题分析:

“历史是沿着伟人划出的轨迹谱写的”、“英雄造时势”是英雄史观,本质上看认为社会意识决定社会存在,属于历史唯心主义观点;“世道变则观念变”、“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”认为社会存在决定社会意识,是历史唯物主义观点。

故答案选B。

考点:

本题考查了历史唯物主义的基本观点。

18.C【解析】“天有常道矣,地有常数矣,君子有常体矣”,荀子的观点体现了规律具有普遍性,C符合题意;A选项体现了要抓住主要矛盾,不符合题意;B选项体现了矛盾的对立统一,不符合题意;D选项体现了量变与质变的辩证关系,不符合题意。

【考点定位】规律的客观性与普遍性【知识整合】规律的客观性和普遍性

原理

①规律是客观的,是不以人的意志为转移的,它既不能被创造,也不能被消灭。

②规律是普遍的,自然界、人类社会和人的思维,在其运动变化和发展的过程中,都遵循其固有的规律

方法论

①规律的客观性和普遍性要求我们必须尊重规律,按客观规律办事,而不能违背规律。

②在客观规律面前,人并不是无能为力的。

人可以在认识和把握规律的基础上,根据规律发生作用的条件和形式利用规律,改造客观世界,造福人类

19.D20.B【解析】

19.试题分析:

反物质的存在是客观的,是物质世界本来就存在的,不以人的意志为转移并能为人的意识所反映。

反物质的存在说明世界是客观存在的物质世界,世界的真正统一性在于它的物质性,D说法正确;A说法错误,世界的本质是物质的;材料体现的是人有意识的认识世界,B与题意不符;C反物质不能称之为新事物。

20.试题分析:

人们对反物质的发现过程说明认识具有反复性和无限性,人们对客观事物的认识受到主客观条件的限制需要一个漫长的过程,认识的对象是无限变化着的物质世界,人类认识是无限发展的,B说法正确;A说法错误,物质决定意识;CD与题意不符。

考点:

本题考查世界是物质的、认识具有反复性和无限性。

21.B【解析】试题分析:

考查学生通过对名言、谚语、古文诗词等传统文化蕴含的哲理的理解,旨在考查学生调动和运用知识的能力。

根据“莫怨春归早、岁岁有东风”可知事物运动变化发展的规律是客观的。

少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰体现的是绝对运动和相对静止的统一,A不适合题意;B体现了规律的客观性,适合题意;选项C体现了量变与质变,不适合题意;选项D体现了事物是运动变化发展的,不适合题意;故本题答案选B。

考点:

规律的客观性

22.A【解析】试题分析:

飞鸟之景未尝动蕴涵的哲理是只承认相对静止而否认绝对运动的形而上学的不变论,BCD蕴涵的哲理都是只承认绝对运动而否认相对静止的的相对主义或诡辩论,这三项是一致的。

A正确且适合题意;故本题答案选A。

考点:

本题

考查运动和静止的关系。

23.C【解析】“为者常成,行者常至”强调了实践的作用,而不是规律的客观性,①不选;“自高必危,自满必溢-”体现了矛盾双方在一定条件下相互转化,②正确;“大厦之成,非一木之材也;大海之阔,非一流之归也”体现了量变和质变的辩证关系,不是整体和部分的辩证关系,③不选;“非天所有,名因人立。

名非天造,必从其实”强调了我们要从实际出发,要坚持主观与客观相符合,选C。

【考点定位】矛盾的同一性、一切从实际出发24.C【解析】试题分析:

题目中仲尼日:

“生无所息。

”强调了事物是运动、变化、发展的。

我们