高中历史晚清政府的觉醒与探索教学设计学情分析教材分析课后反思.docx

《高中历史晚清政府的觉醒与探索教学设计学情分析教材分析课后反思.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中历史晚清政府的觉醒与探索教学设计学情分析教材分析课后反思.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高中历史晚清政府的觉醒与探索教学设计学情分析教材分析课后反思

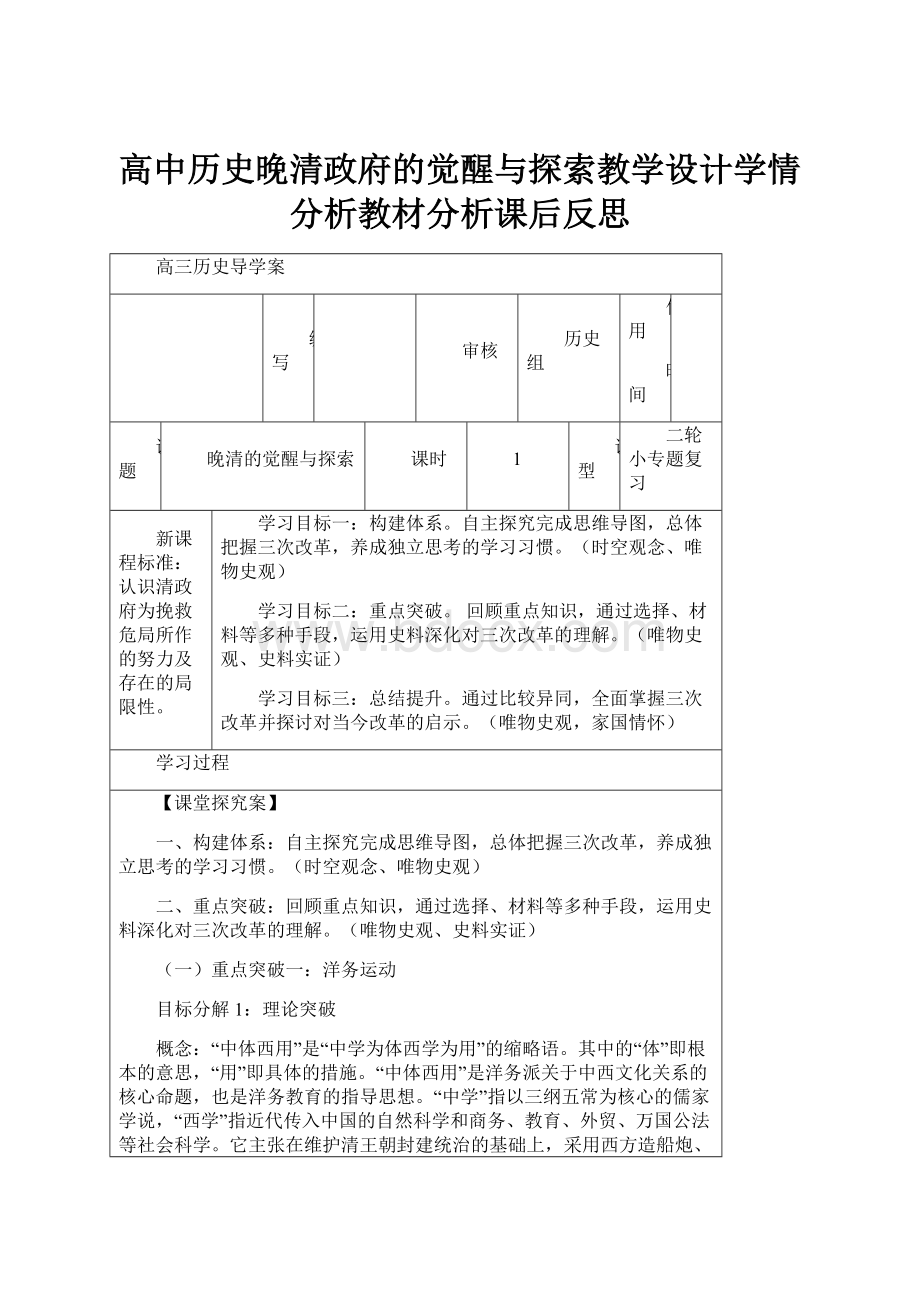

高三历史导学案

编写

审核

历史组

使用

时间

课题

晚清的觉醒与探索

课时

1

课型

二轮小专题复习

新课程标准:

认识清政府为挽救危局所作的努力及存在的局限性。

学习目标一:

构建体系。

自主探究完成思维导图,总体把握三次改革,养成独立思考的学习习惯。

(时空观念、唯物史观)

学习目标二:

重点突破。

回顾重点知识,通过选择、材料等多种手段,运用史料深化对三次改革的理解。

(唯物史观、史料实证)

学习目标三:

总结提升。

通过比较异同,全面掌握三次改革并探讨对当今改革的启示。

(唯物史观,家国情怀)

学习过程

【课堂探究案】

一、构建体系:

自主探究完成思维导图,总体把握三次改革,养成独立思考的学习习惯。

(时空观念、唯物史观)

二、重点突破:

回顾重点知识,通过选择、材料等多种手段,运用史料深化对三次改革的理解。

(唯物史观、史料实证)

(一)重点突破一:

洋务运动

目标分解1:

理论突破

概念:

“中体西用”是“中学为体西学为用”的缩略语。

其中的“体”即根本的意思,“用”即具体的措施。

“中体西用”是洋务派关于中西文化关系的核心命题,也是洋务教育的指导思想。

“中学”指以三纲五常为核心的儒家学说,“西学”指近代传入中国的自然科学和商务、教育、外贸、万国公法等社会科学。

它主张在维护清王朝封建统治的基础上,采用西方造船炮、修铁路、开矿山、架电线等自然科学技术以及文化教育方面的具体办法来挽救统治危机。

【针对训练】1.张之洞在《抱冰堂弟子记》这样追述写作《劝学篇》(1898年4月撰写)的原委:

“自乙未后,外患日亟,而士大夫顽固益深。

戊戌春,佥壬伺隙,邪说遂张,乃著《劝学篇》上下卷以辟之。

大抵会通中西,权衡新旧。

”这表明张之洞

A.寻找挽救民族危亡的新出路B.总结洋务运动破产的教训

C.坚持“中体西用”的思想D.代表新旧不同的势力

2.材料须知那个时候的中国,要在充斥封建主义旧文化的天地里容纳若干资本主义的新文化,除了“中体西用”还不可能提出更好的宗旨来。

如果没有“中体”作为前提,“西用”无所依托,它在中国是进不了门、落不了户的。

——陈旭麓《近代史思辨录》

据材料并结合所学知识,分析“中体西用”思想为什么能成为当时清政府的最佳选择?

目标分解2:

内容突破

类别

主要内容

经济方面

(前期)以“自强”为旗号,创办军事工业

(后期)以“求富”为旗号,兴办民用工业

军事方面

(70年代中期开始)筹划海防,建立近代海军

教育方面

(60年代开始)开办新式学堂

(70年代开始)派遣留学生

【针对训练】一位驻中国的外交官在1872年写道,中国正在迅速地成为一个令人生畏的对手;整个官僚阶级都决心恢复中国的国际地位,兵工厂和造船厂的产量给人以深刻的印象;中国人建造的军舰不久就将达到欧洲的最高水平。

这反映了( )

A.中国的工业迅速向近代化转变 B.洋务运动推动中国军事近代化的发展

C.中国富强引起西方国家的敌视 D.军事工业的迅速发展源自战争的失败

目标分解3:

效果突破

(2016全国卷1·29)甲午中日战争爆发前夕,有些西方人士认为中国拥有一定的军备优势,“毫无疑问的是日本必然最后被彻底粉碎”,他们做出上述判断的主要依据应是,中国()

A.已完成对军队的西式改革B.集权制度有利于作战指挥

C.近代化努力收到较大成效D.能获得更广泛的外部援助

★继续挑战1.“由洋务运动所造成的物资流、信息流、资金流乃至工人阶级和资产阶级的发展壮大,深刻地动摇了建立在小生产方式上的封建专制政体的根基。

”这段材料( )

A.反映了洋务运动的主观动机B.说明了洋务运动对中国经济产生了重要影响

C.反映了洋务运动的客观发展D.叙述了近代主流意识形态

(二)重点突破二:

戊戌变法

目标分解1:

实证意识突破。

1.张之洞在《劝学篇》说:

“中学为内学,西学为外学;中学治身心,西学应后事,不必尽索之于经文,而必无悖于经文。

”下列观点突破了张之洞主张的是

A.“师夷长技以自强”B

.“启民智、伸民权、设议院”

C.“中学为体,西学为用”D.“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国强兵之术”

2.康有为在回忆公车上书时,称都察院拒收其上书。

但现代学者通过研究清朝军机处档案,发现在康有为所称“不收”其上书的当日,都察院代奏了官员、举人反对签订《马关条约》的上书共计15件。

对此认识合理的是( )

A.口述史料的可信度低于文献史料 B.历史事实的重构主要靠逻辑思辨

C.结合不同类型史料即可复原历史 D.史料解读应辨析作者的主观意图

目标分解2:

戊戌变法科举制改革突破

材料一梁启超提出了比较系统的改革科举制度的方案。

他的上中下三策从总体上是要解决旧的科举考试不求实际、摧残人才、于世无补的弊病,引导人们崇尚实学,以新的文化知识来解决中国的现实问题。

上策是以学堂制代替科举制;中策则存科举之名,同时设立各种实学考试;下策是对考试内容作本质的变更,摒弃过去八股取士的做法。

这样就会涌现一批讲实际、重应用、了解中国和世界的新人。

——摘编自李喜所等《梁启超传》

(1)据材料一并结合所学知识,说明梁启超要求改革科举制的背景。

(10分)

材料二康有为代人草拟上疏,请废八股。

光绪帝虑及各种变法的奏章多为保守大臣反对,此疏交付廷议必引起大哗。

于是决定不付廷议,径下诏:

自下科始,乡、会试及岁科各试,废八股,改试策论。

后依张之洞建议,乡试以历代掌故为主,兼及五洲各国政艺,“会试亦如之”。

迂腐的读书人对此“惊怪不知所为”。

书商则“乘时射利,猎取中外时报,补缀成篇,标以俗名,如《三场要诀》之类,获利亡算”。

——摘编自杨松等编《中国近代史资料选辑》

(2)据材料一、二并结合所学知识,简评戊戌变法时期的科举制改革。

(10分)

★继续挑战2.1898年6月11日清廷颁布《明定国是诏》,其中说:

“以圣贤义理之学,植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。

”这说明戊戌变法( )

A.侧重提倡务实之风B.兼具改良与革命的色彩

C.试图通过妥协减少变革阻力D.与洋务运动的宗旨并无不同

(三)重点突破三:

清末新政。

目标分解1:

通过高考真题,突破清末新政的背景

材料清末,时人认为“地方自治者,为今世界立国之基础……于救亡之事,至为切要”。

1909年,清政府颁布《城镇乡地方自治章程》,地方自治大致按行政区划分城镇和乡两级,设立议事会为议决机关,议员由选民互选充任。

——据张海鹏主编《中国近代通史》

根据材料并结合所学知识,简述清末城镇乡地方自治的历史背景。

(9分)

目标分解2:

通过史料对比洋务运动与清末新政的不同内容,在知识掌握的基础上提升做题能力,总结比较类做题方法,加深对清末新政内容的理解。

表一洋务运动主要内容表二清末新政主要内容

时间

主要内容

时间

主要内容

1861

曾国藩创办安庆内军械所

1901

撤销总理衙门,改设外务部

1861

总理各国事务衙门建立。

1902

袁世凯编练北洋新军。

1862

京师同文馆创办。

1903

设立商部,颁布奖励实业措施。

1865

李鸿章在上海建立江南机器制造总局。

1903

清政府颁布《奖励游学毕业生章程》,留学生大都留学日本。

1872

李鸿章在上海建立轮船招商局;中国第一批官派留学生出洋,前往美国、欧洲。

1905

废除延续了一千多年的科举制度。

1875

在各省设立洋学堂;创立科举考试中“洋务进取”一项。

1905

清政府派五大臣出洋考察宪政。

1880

设立南北电报局。

1908

颁布《钦定宪法大纲》,这是中国第一部近代意义上的宪法文件。

1881

设立开平矿务局。

1911

清政府裁撤军机处改设责任内阁。

比较表格,提取有关晚清政府改革举措的变化信息。

目标分解3:

思考清末新政失败的原因

材料清末新政作为传统集权政治体制下的社会变革运动,最终是失败了。

从现代化理论的角度来,这是因为清政府无法应对现代化改革中出现的种种问题和矛盾,从而使自己陷入越来越严重的权威危机,并最终被改革所引发的各种合力所推翻。

——萧功秦《清末新政与中国现代化研究》

根据材料结合所学知识,分析清末新政没有能够改变清政府覆亡命运的原因。

★继续挑战3.20世纪初,许多中国留学生对中国国籍法制定提出建议,当时许多刊物中有关国籍文章就直接以标题《论今日宜定国籍法》《论政府亟宜制定国籍法》《论改籍协约为国际最要之问题》来理论。

这种现象深刻反映出( )

A.民主革命思想成为潮流 B.西方法治精神影响重大

C.中华民族意识逐渐觉醒D.反帝情绪日益高涨

三、总结提升:

对比晚清三次改革的异同点

不同点

洋务运动

戊戌变法

清末新政

背景

内容

目的

性质

影响

相同点

背景

内容

方式

目的

结果

作用

【针对训练】1.著名学者萧功秦指出:

“从清末改革三阶段来看,洋务运动由于士绅保守势力过于强大而遭受失败,戊戌变法则由于激进改革精英的不当战略而失败,而清末新政是中央权威的急剧流失,由于不适当的分权化的立宪改革而失败。

从本质上看,清末三个阶段改革失败的共同原因是( )

A.传统君主体制创新能力减弱 B.顽固派势力远远超过了改革势力

C.改革措施背离了时代发展的潮流 D.缺乏地方实力派的强有力支持

启示:

【课后巩固案】

1.(2017·全国新课标卷Ⅲ,28)1897年,有人指出:

“中国创行西法已数十年,皆属皮毛,空言无补。

至今两年来,忽大为变动,如邮政、银行、铁路,直见施行,今天津亦有小轮,风气之开,人力诚难阻隔也。

”产生上述变化的主要原因是

A.维新变法运动迅速兴起B.政府大力扶持官督商办企业

C.列强对华资本输出减少D.政府放宽了兴办实业的限制

2.(2016·新课标全国卷III,28)甲午战后,梁启超提出“诗界革命”,曾赋诗“泱泱哉我中华……物产腴沃甲大地,天府雄国言非夸。

君不见英日区区三岛尚崛起,况乃堂矞吾中华!

”这反映出“诗界革命”()

A.倡导民主革命的思想B.推动了白话文运动

C.适应了救亡图存的需要D.成为改良思潮的开端

3.(2018·全国卷I,28)甲午战争时期,日本制定舆论宣传策略,把中国和日本分别“包装”成野蛮与文明的代表,并运用公关手段让许多欧美舆论倒向日方。

一些西方媒体甚至宣称,清政府战败“将意味着数百万人从愚蒙、专制和独裁中得到解放”。

对此,清政府却无所作为。

这反映了

A.欧美舆论宣传左右了战争进程B.日本力图变更中国的君主政体

C.清朝政府昏庸不谙熟近代外交D.西方媒体鼓动中国的民主革命

★4.(2018·山东德州高三上学期期末考试题·26)(12分)阅读材料,完成下列要求。

时间

人物

观点

1848年

徐继畲

南洋诸岛国,苇航闽粤,五印度近连西藏。

汉以后、明以前,皆为弱小番部,朝贡时通。

今则胥(全)变为欧罗巴诸国埔头(码头),此古今一大变局。

——《瀛寰志略》

1872年

李鸿章

臣窃惟欧洲诸国,百十年来,由印度而南洋,由南洋而中国,闯入边界腹地,凡前史所未载,亘古所末通,无不款关而求互市。

……此三千余年一大变局也。

西人专恃其枪炮轮船之精利,故能横行于中土,中国向用之器械,不敌彼等,是以受制于西人。

——《复议制造轮船未可裁撤折》

1888年

康有为

近者洋人智学之兴,器艺之奇,地利之辟,日新月异。

今海外略地已竞,合而伺我,真非常之变局也。

……臣谓变法则治可立待也。

——《上清帝第一书》

上表为中国近代以来部分“变局”观。

围绕“变局”观,自拟论题,并结合所学知识进行阐述。

(要求:

明确写出论题,阐述须史论结合。

学情分析

本节课面对的对象是高三文科学生,学生的历史知识的储备,历史思维能力基本没问题。

不足之处在于:

1.对一些细节知识和知识点之间的联系总结不到位,通过引导以及材料补充架起知识的桥梁。

2.在做题时对信息的提炼不够到位,答题用语还存在不规范不准确的现象。

本节课以练为主,通过大量的练习让学生巩固做题方法。

高三学生冲刺阶段是拔高的阶段。

所以我创建多样化、开放式的学习环境,充分发挥学生的主体性、积极性和参与性,提高学生创新意识和实践能力。

在学案设计时我采取为学生提供充足的史料,层层设问,通过这些递进的有层次的问题,力求使教材内容条理化和简单化。

当然,学生能力有差异,上课时对学生能力有了分层要求,有能力的同学可以完成学案的加星内容,实现分层和大密度教学。

效果分析

本课作为二轮小专题史实较多。

概念偏难,涉及中体西用,洋务运动,戊戌变法,清末新政等诸多历史、政治的知识和概念,较为抽象。

在本课设计时首先构建体系,自主探究完成思维导图,总体把握三次改革。

其次重点突破,回顾重点知识,通过选择、材料等多种手段,运用史料深化对三次改革的理解。

最后总结提升,通过比较异同,全面掌握三次改革并探讨对当今改革的启示。

学生基本掌握这些内容。

本节课课堂基础知识学生课下夯实通过预习学案充分掌握,通过课堂探究案的形式在课堂上对知识进行内化,本节课充分体现了学校大容量大密度的要求,探究案分为三部分,六个材料题穿插高考题、选择题,题型灵活多样,紧扣高考要求,有的放矢。

本节课在教师的引导帮助下,全体学生的潜力得到很大程度的挖掘,基本达到了学校现在提出的目标要求:

优秀的学生吃得饱,中等水平的学生吸收得好,基础较差的学生消化得了,学生人人学有所得。

课堂教学中充分体现师生平等、教学民主的思想,师生沟通流畅,情感交流融洽,配合默契,课堂教学效果达到最大化。

教师教得轻松,学生学得愉快。

教材分析

自1860年代起,晚清经历了三次大的改革,即洋务运动、戊戌变法、清末新政。

三次改革都取得了一定成绩,但没能阻止清王朝走向灭亡。

鉴于这段历史在通史中地位比较重要,课本中涉及内容又较少,所以对这段历史进行了补充和整合。

从三次改革的主要内容来看,它们均涉及经济、政治、文化教育、军事四个方面的改革,在不同程度上促进了中国的早期现代化,并且都是在重要的对外民族战争以后出现的,这是三次新政的共性所在。

但是,这三次新政在其各自发生时的历史动因、在推行过程中的主观目的与客观效果、新政发动者与所处的时代中心等方面却显示出不同的特点,对此进行一些比较研究,有助于学生对于这个专题有深刻的理解和全局的把握。

第一、洋务运动。

两次鸦片战争的失败令清廷上下感到西方强权政治和国内呼吁应对西方文明挑战的双重压力。

总结战败的教训,清朝统治层主流派认为中西的根本差异在于器械的落后,于是以“师夷长技”为主要内容的洋务运动就此展开。

通过对中体西用等概念的再认识,通过阅读材料开拓学生视野,利用史料实证加深对中体西用内涵的理解。

第二,戊戌变法。

甲午中日战争后,列强掀起瓜分中国的狂潮,深重的民族危机使中国人民进一步觉醒,日本明治维新的成功也让清政府开始反思自己改革的不足。

洋务派、维新派、光绪帝等改革力量达成共识共同推动了戊戌变法运动。

通过史料的呈现,使学生的实证意识得到加强。

重点内容的突破,对科举制在这一时期的变化进行分析,使学生的史料实证,唯物史观得到加强。

第三,清末新政。

八国联军侵华战争彻底击垮了清政府的自信心。

从1901年起,清政府被迫进行了一些改革措施,历史上称“清末新政”。

清末新政的主导力量最初是洋务派,不久立宪派开始推动新政的进程。

清末新政是统治者进行的一场自救运动。

虽然归于失败,但是推行的一些政策,特别是在政治上进行的预备立宪措施促进了中国政治的近代化,也为资产阶级革命提供了条件。

通过高考真题,突破清末新政的背景,通过史料对比洋务运动与清末新政的不同内容,在知识掌握的基础上提升做题能力,总结比较类做题方法,加深对清末新政内容的理解。

本课的知识密度容量较大、学生知识储备不足,所以本课补充有关历史资料,采取教师讲析为主,师生讨论为辅的教法。

评测练习

1.(2017·全国新课标卷Ⅲ,28)1897年,有人指出:

“中国创行西法已数十年,皆属皮毛,空言无补。

至今两年来,忽大为变动,如邮政、银行、铁路,直见施行,今天津亦有小轮,风气之开,人力诚难阻隔也。

”产生上述变化的主要原因是()

A.维新变法运动迅速兴起B.政府大力扶持官督商办企业

C.列强对华资本输出减少D.政府放宽了兴办实业的限制