2故都的秋 Word版含答案 课时同步练习.docx

《2故都的秋 Word版含答案 课时同步练习.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2故都的秋 Word版含答案 课时同步练习.docx(25页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

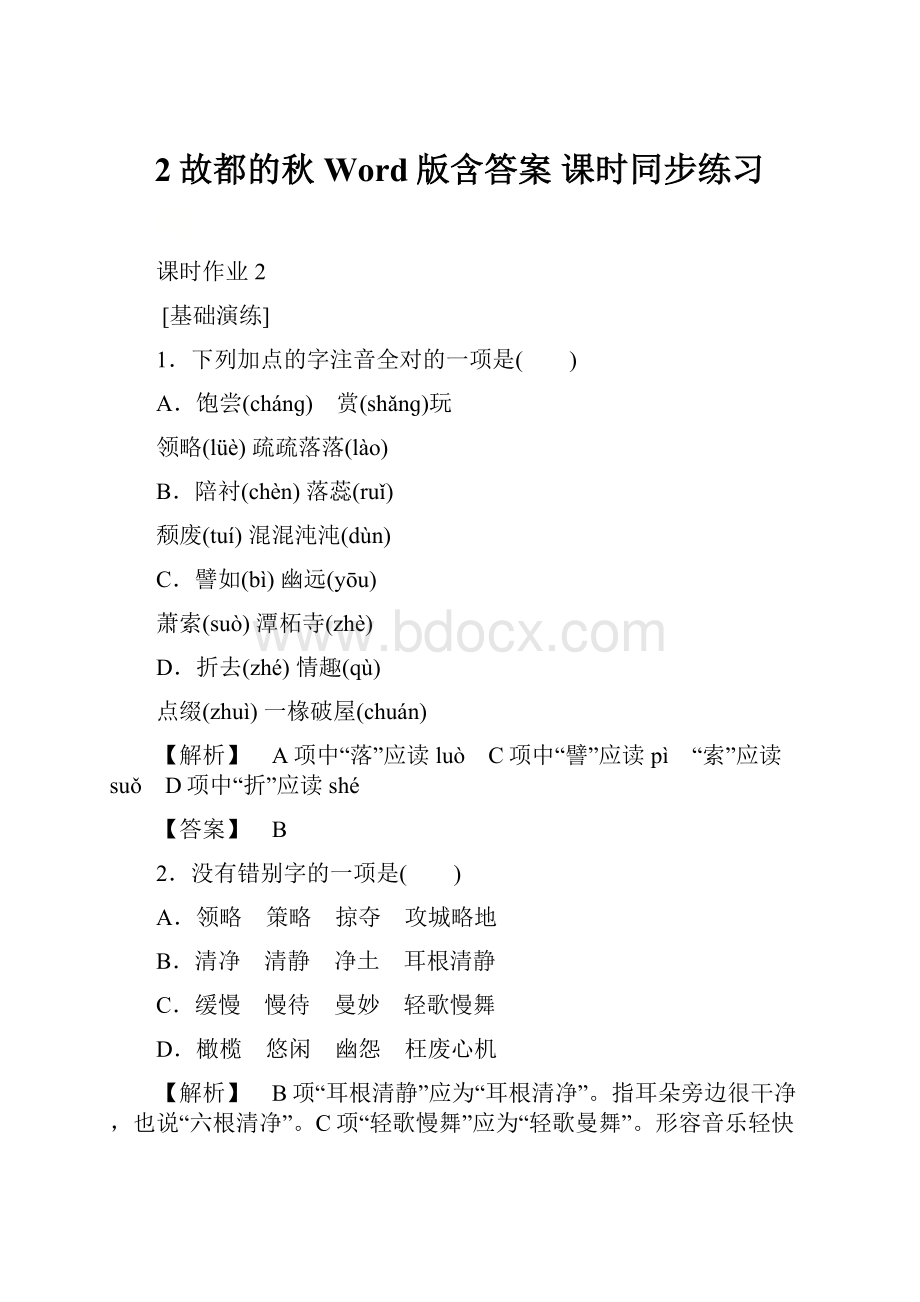

2故都的秋Word版含答案课时同步练习

课时作业2

[基础演练]

1.下列加点的字注音全对的一项是( )

A.饱尝(chánɡ) 赏(shǎnɡ)玩

领略(lüè)疏疏落落(lào)

B.陪衬(chèn)落蕊(ruǐ)

颓废(tuí)混混沌沌(dùn)

C.譬如(bì)幽远(yōu)

萧索(suò)潭柘寺(zhè)

D.折去(zhé)情趣(qù)

点缀(zhuì)一椽破屋(chuán)

【解析】 A项中“落”应读luò C项中“譬”应读pì “索”应读suǒ D项中“折”应读shé

【答案】 B

2.没有错别字的一项是( )

A.领略 策略 掠夺 攻城略地

B.清净 清静 净土 耳根清静

C.缓慢 慢待 曼妙 轻歌慢舞

D.橄榄 悠闲 幽怨 枉废心机

【解析】 B项“耳根清静”应为“耳根清净”。

指耳朵旁边很干净,也说“六根清净”。

C项“轻歌慢舞”应为“轻歌曼舞”。

形容音乐轻快,舞姿柔美,“曼”是柔美,不是缓慢。

D项“枉废心机”应为“枉费心机”,指白白花费心思。

【答案】 A

3.选出运用比喻修辞手法的一项( )

A.这秋蝉的嘶叫,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。

B.像橄榄又像鸽蛋似的这枣子颗儿,在小椭圆形的细叶中间,显出淡绿微黄的颜色。

C.北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。

D.秋之于人,何尝有国别,更何尝有人种阶级的区别呢?

【解析】 比喻是不同类事物之间的比较。

【答案】 B

4.下列句子,表述最确切的一项是( )

A.江南,秋当然也是有的,但草木凋得慢,空气来得润。

天的颜色显得淡,并且又时常多雨少风。

B.还有秋雨哩,北方的秋雨,也似乎比南方下得有味,下得奇,下得更像样。

C.墙头,屋角,灶房门口,茅房边上,它都会一株株的长大起来。

D.在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,西山的虫唱,钓鱼台的柳影,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。

【解析】 B先说“奇”,突出自己的总体印象,再说“有味”说明自己的感受。

C按空间位置应为:

屋角、墙头、茅房边上、灶房门口。

D按空间位置,西山景物不应分开说。

【答案】 A

5.下列对课文的理解判断不正确的一项是( )

A.作者笔下的秋景,有声有色,有人有物,有动有静,色彩缤纷,气氛喧闹。

B.文章开头与结尾都运用了对比手法,且前后照应,抒写了作者对北国之秋的深爱之情。

C.本文通过描写故都秋景,寄寓了作者在特定的时代里,作为一个文人深远的忧思和孤独的落寞之感。

D.秋蝉的残声在文中具有以动衬静的效果,与“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”一句有异曲同工之妙,使故都的秋更显得“清、静、悲凉”。

【解析】 本文总体格调是清、静、悲凉,并非“色彩缤纷,气氛喧闹”。

【答案】 A

6.课文中“廿四桥的明月”出自杜牧《寄扬州韩绰判官》,原诗四句的合理语序是( )

①二十四桥明月夜 ②秋尽江南草未凋 ③玉人何处教吹箫 ④青山隐隐水迢迢

A.④①②③B.①③④②

C.②④①③D.④②①③

【解析】 此诗有三个韵脚,不押韵的“二十四桥明月夜”必然处在第三,故AB可以排除。

再从句意看,全诗由远及近,由概括到具体(“草未凋”),第④句应放在第一。

【答案】 D

阅读下面的文字,完成7~10题。

①不逢北国之秋,已将近十余年了。

②在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。

③在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子里一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。

④从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。

⑤说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。

⑥最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

7.这段文字通过描写清晨在院子里所见到的景象,表达了作者怎样的思想感情?

答:

__________________________________________________

______________________________________________________

【解析】 这段文字融情于景,可通过对这些景物的整体品味,进而体味到作者的思想感情。

【答案】 表达了向往、眷恋故都之秋的真情,流露了深远的忧思和孤独落寞之感。

8.这段文字共有6句话,请用“/”把它们分成两个层次。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

【解析】 第①②句是提出身“在南方”常常想起北平之秋这一话题。

③④⑤⑥句具体描写了北国的秋景。

【答案】 ①②/③④⑤⑥

9.这段文字是现实写真,还是想像中的真实?

这从哪些词语中可以看出?

答:

___________________________________________________

______________________________________________________

【解析】 透过这些词语,我们可以看出这里的写景抒情并不是现实的写真,而是作者对北国之秋的怀念与遐思。

【答案】 想像中的真实。

从“能看得到、听得到、能感觉到”等词语可以看出。

10.这段文字在写景上的主要特点是什么?

答:

__________________________________________________

______________________________________________________

【解析】 这段文字没有一个“情”字,但句句含情,字字蕴意,其浓厚的感情全都蕴含在景物描写之中。

【答案】 将故都的秋色与个人的情思巧妙、自然地融为一体(或景中含情,情景交融)。

阅读下面文段,完成11~13题。

在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。

从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。

说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。

最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

11.作者从________、________、________这几个方面描绘了清晨在院中的所见所闻。

【答案】 形 音(或声) 色

12.文中对牵牛花颜色的评说“以蓝色或白色者为佳”有什么表达作用?

答:

________________________________________________

_____________________________________________________

【答案】 “蓝色”或“白色”是冷色,与清晨的“一椽破屋”“一丝一丝漏下来的日光”“破壁”等意象协调,突出了寂寞、冷落之感。

13.“牵牛花底”为什么还要用“几根疏疏落落的尖细且长的秋草”作陪衬?

答:

________________________________________________

____________________________________________________

【答案】 这一虚笔描绘,让人更加体会到秋的意蕴,更加细腻深切地感受到作者的悲凉心境。

阅读下列语段,完成14~16题。

南国之秋,当然是也有它的特异的地方的,譬如廿四桥的明月,钱塘江的秋潮,普陀山的凉雾,荔枝湾的残荷等等,可是色彩不浓,回味不永。

比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。

秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。

14.选出能概括南国之秋特点的句子( )

A.南国之秋没有什么特异的地方。

B.南国之秋色彩不浓,回味不永。

C.南国之秋色彩很浓,同样有它的特异之处。

D.南国之秋虽无特异之处,但同样令人回味。

【答案】 B

15.概括两节内容。

答:

_______________________________________________

___________________________________________________

【答案】 第一节:

写南国之秋的色味比不上北国之秋;第二节:

直抒作者对故都之秋的无比眷恋之情。

16.模仿第1节最后一个比喻句的形式造一个句子。

答:

________________________________________________

______________________________________________________

【答案】 提示:

①有表示两者相比的事物。

②运用博喻。

[创新迁移]

阅读下面的文章,完成17~20题。

写给秋天

罗兰

尽管这里是亚热带,但我仍从蓝天白云间读到了你的消息。

那蓝天的明净高爽,白云的浅淡悠闲,隐约仍有北方那金风乍起、白露初零的神韵。

一向欣赏你的安闲明澈,远胜过春天的浮躁喧腾。

自从读小学的童年,我就深爱暑假过后,校园中野草深深的那份宁静。

夏的尾声已近,你就在极度成熟蓊郁的林木间,怡然地拥有了万物。

由那澄明万里的长空,到穗实累累的秋禾,就都在你那飘逸的衣襟下安详地找到了归宿。

接着,你用那黄菊、红叶、征雁、秋虫,一样一样地把宇宙染上含蓄淡雅的秋色;于是木叶由绿而黄而萧萧地飘落,芦花飞白,枫林染赤,小室中枕簟生凉,再加上三日五日潇潇秋雨,那就连疏林野草间都是秋声了!

想你一定还记得你伴我度过的那些复杂多变的岁月。

那两年,我在那寂寞的村学里,打发凄苦无望的时刻,是你带着哲学家的明悟,来了解慰问我深藏在内心的悲凉。

你让我领略到寂寥中的宁静,无望时的安闲;于是那许多唐人诗句,都在你澄明的智慧导引之下,一一打入我稚弱善感的心扉。

是你教会了我怎样去利用寂寞无聊的时刻,发掘出生命的潜能,寻找到迷失的自我。

你一定也还记得,我们为你唱“红叶为他遮烦恼,白云为他掩悲哀”的那两年苍凉的日子。

情感上的折磨使我们觉察到人生中有多少幻灭、多少残忍,有多少不忍卒说的悲哀!

但是,红叶白云终于为我们冲淡了那胶着沉重的烦恼和忧郁;如今时已过,境早迁,记忆中倒真的只残留着当时和我共患难的那个女孩落寞的素脸。

是“白云如粉黛,红叶如胭脂”,还是“粉黛如白云,胭脂如红叶”?

那感伤落寞的心情如今早已消散无存。

原来一切的悲愁,如加以诗情和智慧去涂染,将都成为深沉激动的美丽。

你曾如此有力启迪了我们,而在我逐渐沉稳的中年,始领悟到你真正的豁达与超然!

你接收了春的绚烂和夏的繁荣,你也接收了春的张狂和夏的任性;你接收了生命们从开始萌生,到稳健成熟,这期间的种种苦恼、挣扎、失望、焦虑、怨愤和哀伤;你也容纳了它们的欢乐、得意、胜利、收获和颂赞。

你告诉我:

生命的过程注定是由激越到安详,由绚烂到平淡,一切情绪上的激荡终会过去,一切彩色喧哗终会消隐。

如果你爱生命,你该不怕去体尝。

因为到了这一天,树高千尺,叶落归根,一切终要回返大地,消溶于那一片渺远深沉的棕土。

到了这一天,你将携带着丰收的生命的果粒,牢记着它们的苦涩或甘甜,随着那飘坠的落叶消隐,沉埋在秋的泥土中,去安享生命最后的胜利,去吟唱生命真实的凯歌!

生命不是虚空,它如厚重的大地一般的真实而具体。

因此,你应在执著的时候执著,沉迷的时候沉迷,清醒的时候清醒。

如今,在这亚热带的蓝天白云间,我仍读到你智慧的低语。

我不但以爱和礼赞的心情来记住生命的欢乐,也同样以爱和礼赞的心情去记念那几年——生命中难得出现的那几年的刻骨的悲酸与伤痛。

而今后,我更要以较为冲淡的心情去了解,了解那属于你的冷然的清醒、超逸的豁达、不变的安闲和永恒的宁静!

17.第2段是从哪些方面表现秋天安闲明澈的特点的?

答:

___________________________________________

_____________________________________________________

【答案】 怡然地拥有了万物;把宇宙染上含蓄淡雅的秋色。

18.“你应在执著的时候执著,沉迷的时候沉迷,清醒的时候清醒”这句话应该怎样理解?

答:

____________________________________________

______________________________________________

【答案】 生活中有欢乐、得意、胜利、收获和颂赞,也有苦恼、挣扎、失望、焦虑、怨愤和哀伤。

都应该以平常心对待。

19.作者说:

“如今,在这亚热带的蓝天白云间,我仍读到你智慧的低语。

”“智慧的低语”具体含义有哪些?

答:

_____________________________________________

__________________________________________________

【答案】 ①利用寂寞无聊的时刻,发掘出生命的潜能,寻找到迷失的自我。

②原来一切的悲哀,如加以诗情和智慧去涂染,都将成为深沉激动的美丽。

③生命的过程注定是由激越到安详,由绚烂到平淡。

④生命不是空虚,它如厚重的大地一般的真实而具体。

20.试用七八十字的篇幅简要概括本文的思想内容和艺术特色。

答:

_______________________________________________

___________________________________________________

【答案】 作者欲表达的是对秋天的爱。

爱秋天的宁静,爱秋天的安闲,爱秋天的宽容和博大。

文章用拟人手法,视秋天为有情人,用写信的形式和语言,写出了对秋天的一往情深。

阅读下面文字,回答21~23题。

《故都的秋》中说:

“在中国,文字里有一个‘秋士’的成语,读本里又有着很普遍的欧阳子的秋声与苏东坡的《赤壁赋》等,就觉得中国的文人,与秋的关系特别深了。

”

阅读欧阳修的《秋声赋》(节选)解答文后问题。

欧阳子方夜读书,闻有声自西南来者,悚然而听之,曰:

“异哉!

初淅沥以萧飒,忽奔腾而澎湃,如波涛夜惊,风雨骤至。

其触于物也,金铁皆鸣。

又如赴敌之兵,衔枚疾走,不闻号令,但闻人马之行声。

”予谓童子:

“此何声也,汝出视之。

”童子曰:

“星月皎洁,明河在天。

四无人声,声在树间。

”

予曰:

“噫嘻,悲哉!

此秋声也!

胡为而来哉?

盖夫秋之为状也:

其色惨淡,烟霏云敛;其容清明,天高日晶;其气栗冽,砭人肌骨;其意萧条,山川寂寥。

故其为声也,凄凄切切,呼号奋发。

丰草绿缛而争茂,佳木葱茏而可悦,草拂之而色变,木遭之而叶脱:

其所以摧败零落者,乃其一气之余烈。

”

……

童子莫对,垂头而睡。

但闻四壁虫声唧唧,如助予之叹息。

21.“声”乃听觉形象,稍纵即逝,不好捕捉,然而欧阳子却写得真切,读来如身临其境,如闻其“声”。

(1)文中对秋声所作的正面描写,可分为三步,即:

①________________________________________________________________________(限8字)

②________________________________________________________________________(限12字)

③________________________________________________________________________(限10字)

(2)为了增加描写的形象性,作者运用了一系列比喻,赋予秋声以动感和立体感,请以三点作答:

①________________________________________________________________________(限9字)

②________________________________________________________________________(限4字)

③________________________________________________________________________(限10字)

【答案】

(1)①闻有声自西南来者 ②初淅沥以萧飒,忽奔腾而澎湃 ③其触于物也,金铁皆鸣。

(2)①波涛夜惊,风雨骤至 ②金铁皆鸣 ③赴敌之兵,人马之行声

22.欧阳子对秋声之“势”,从正面和侧面两个角度刻画得栩栩如生,似呼之欲出。

①对秋声之势所作的正面描写为__________________________

______________________________________________(不超过9字)

②所作的侧面描写为____________________________________

____________________________________________________(不超过13字)

【答案】 ①凄凄切切,呼号奋发 ②草拂之而色变,木遭之而叶脱

23.文中对“童子”作了两次描写。

作者是如何描写的?

两次描写分别是

①________描写,如____________________________________

②________描写,如____________________________________

【答案】 ①语言“星月皎洁,明河在天,四无人声,声在树间”。

②神态“童子莫对,垂头而睡”。

课时作业11

[基础演练]

1.下列词语中加点字的注音完全正确的一项是( )

A.塞(sāi)责 贻(yí)误 孜孜(zī)以求

B.商榷(què)弭(mǐ)谤鲜(xiān)为人知

C.当轴(zhóu)相勖(xù)大有裨(pì)益

D.訾詈(lì)敷衍(yǎn)有案可稽(jī)

【解析】 A项的“塞”应读为“sè”,B项的“鲜”应读为“xiǎn”,C项的“裨”应读为“bì”。

【答案】 D

2.下列句子中加点的词语,解释错误的一项是( )

A.入法科者尽可肄业(肄业:

就学)法律学堂,入商科者亦可投考商业学校。

B.二曰砥砺(砥砺:

培养)德行。

C.今日所与诸君陈说者只此,以后会晤日长,随时再为商榷(商榷:

商讨)可也。

D.余到校视事仅数日,校事多未详悉(详悉:

详细知道)。

【解析】 应为“磨炼”。

【答案】 B

3.依次填入下列各横线处的词语恰当的一组是( )

①所以诸君须抱定宗旨,为求学而来……宗旨既定,自趋________。

②试验既终,书籍束之高阁,毫不过问,________三四年,潦草塞责,文凭到手,即可借此活动于社会,岂非与求学初衷大相背驰乎?

③士别三日,________,况时阅数载,诸君较昔当必为长足之进步矣。

④________铺张浪费,我们必须坚决制止。

A.正轨 敷衍 另眼相看 关于

B.正规 应付 刮目相见 对于

C.正规 应付 另眼相看 关于

D.正轨 敷衍 刮目相见 对于

【答案】 D

4.下列句子中,加点的成语运用错误的是( )

A.有些人把入党看作做官的终南捷径,这种思想和共产主义是毫不相干的。

B.我为这事花了很多精力,虽然没办好,却问心无愧。

C.面对这种混乱腐败的现状,我们能够无动于衷吗?

D.小张帮助李老师把东西搬上七楼,这是小张责无旁贷的责任。

【解析】 因为“责无旁贷”的意思是“责任不可推卸,指自己应尽的责任不能推卸给别人”。

句中的“小张帮助李老师把东西搬上七楼”不是小张应尽的责任。

【答案】 D

5.下列各句中没有语病的一句是( )

A.接受调查的领导干部中,竟有27%的人没有系统学习过作为国家根本大法的宪法,谁能否认这不是一种令人担忧的现象呢?

B.因患病住院,83岁高龄的黄昆和正在美国的姚明没能到场领奖。

C.针对当前学术界急功近利甚至违背科学道德、弄虚作假事件屡有发生,国家应设立专门的独立机构负责调查处理。

D.地面上的罗马废墟,即使仅存断墙残柱,通常也有种雕塑般的残缺美,甚至比完整的建筑物更能引发人们对时间和历史的深沉思索。

【解析】 A.滥用否定词,意思表达反了。

B.“因患病住院”指代不明。

C.“针对”后缺少宾语中心语,在“发生”后加“的现象”。

【答案】 D

6.仿照下面句子的句式,另写一句话,要注意句中加点的字。

例句:

诸君苟不于此时植其基,勤其学,将来万一因生计所迫,出而任事,担任讲席,则必贻误学生;置身政界,则必贻误国家。

仿句:

_____________________________________________

___________________________________________________

【答案】 示例:

一个学生苟不好好去学习,则必不能为将来的道路铺就坦途,则必不能为建设美好的明天积蓄力量。

阅读下文,完成7~9题。

就任北京大学校长之演说(节选)

蔡元培

一曰抱定宗旨。

诸君来此求学,必有一定宗旨,欲知宗旨之正大与否,必先知大学之性质。

今人肄业专门学校,学成任事,此固势所必然。

为在大学则不然,大学者,研究高深学问者也。

外人每指摘本校之腐败,以求学于此者,皆有做官发财思想,故毕业预科者,多入法科,入文科者甚少,入理科者尤少,盖以法科为干禄之终南捷径也。

因做官心热,对于教员,则不问其学问之浅深,惟问其官阶之大小。

官阶大者,特别欢迎,盖为将来毕业有人提携也。

现在我国精于政法者,多入政界,专任教授者甚少,故聘请教员,不得不聘请兼职之人,亦属不得已之举。

究之外人指摘之当否,姑不具论。

然弭谤莫如自修,人讥我腐败,而我不腐败,问心无愧,于我何损?

果欲达其做官发财之目的,则北京有不少专门学校,入法科者尽可肄业法律学堂,入商科者亦可投考商业学校,又何必来此大学?

所以诸君须抱定宗旨,而求学而来。

入法科者,非为做官;入商科者,非为致富。

宗旨既定,自趋正轨。

诸君肄业于此,或三年,或四年,时间不为不多,苟能爱惜光阴,孜孜求学,则其造诣,容有底止。

若徒志在做官发财,宗旨既乖,趋向自异。

平时则放荡冶游,考试则熟读讲义,不问学问之有无,惟争分数之多寡;试验既终,书籍束之高阁,毫不过问,敷衍三四年,潦草塞责,文凭到手,即可借此活动于社会,岂非与求学初衷大相背驰乎?

光阴虚度,学问毫无,是自误也。

且辛亥之役,吾人之所以革命,因清廷官吏之腐败。

即在今日,吾人对于当轴多不满意,亦以其道德沦丧。

今诸君苟不于此时植其基,勤其学,则将来万一因生计所迫,出而任事,担任讲席,则必贻误学生;置身政界,则必贻误国家。

是误人也。

误己误人,又岂本心所愿乎?

故宗旨不可以不正大。

此余所希望于诸君者一也。

7.文章说“一曰抱定宗旨”。

那么蔡元培先生要青年学生抱定什么样的宗旨?

答:

_______________________________________________

___________________________________________________

【答案】 宗旨:

为求学而来,爱惜光阴,孜孜以求,研究高深学问,为今后的发展打下坚实的基础。

8.根据文章的主旨,体会下面句子的含义和感情。

今诸君苟不于此时植其基,勤其学,则将来万一因生计所迫,出而任事,担任讲席,则必贻误学生;置身政界,则必贻误国家。

是误人也。

误己误人,又岂本心所愿乎?

故宗旨不可以不正大。

答:

________________________________________________

________________________________________________