傅抱石与水文档.docx

《傅抱石与水文档.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《傅抱石与水文档.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

傅抱石与水文档

傅抱石与“水”

作者:

陈红玉《光明日报》(2016年05月06日16版:

文荟·雅趣)

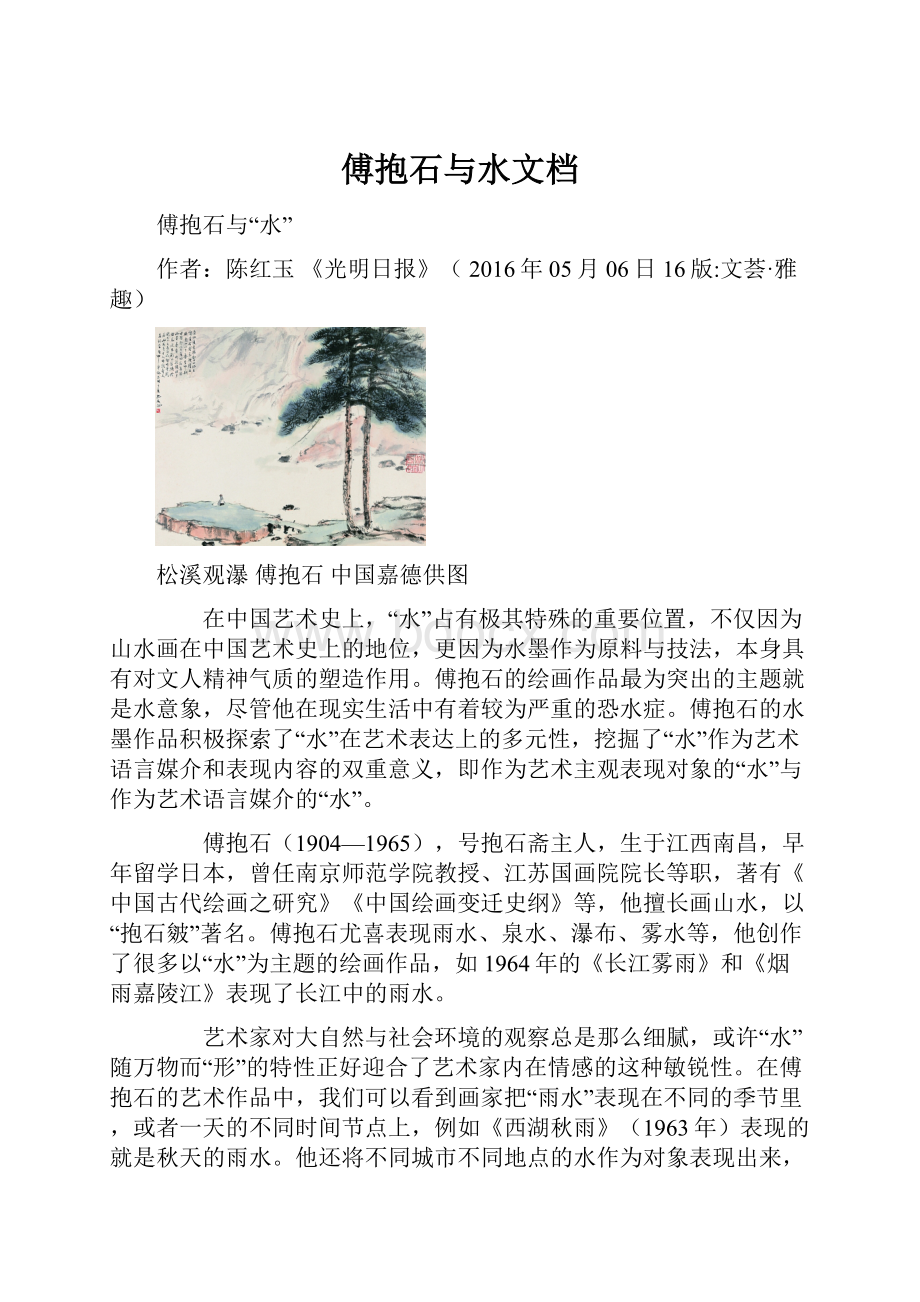

松溪观瀑傅抱石中国嘉德供图

在中国艺术史上,“水”占有极其特殊的重要位置,不仅因为山水画在中国艺术史上的地位,更因为水墨作为原料与技法,本身具有对文人精神气质的塑造作用。

傅抱石的绘画作品最为突出的主题就是水意象,尽管他在现实生活中有着较为严重的恐水症。

傅抱石的水墨作品积极探索了“水”在艺术表达上的多元性,挖掘了“水”作为艺术语言媒介和表现内容的双重意义,即作为艺术主观表现对象的“水”与作为艺术语言媒介的“水”。

傅抱石(1904—1965),号抱石斋主人,生于江西南昌,早年留学日本,曾任南京师范学院教授、江苏国画院院长等职,著有《中国古代绘画之研究》《中国绘画变迁史纲》等,他擅长画山水,以“抱石皴”著名。

傅抱石尤喜表现雨水、泉水、瀑布、雾水等,他创作了很多以“水”为主题的绘画作品,如1964年的《长江雾雨》和《烟雨嘉陵江》表现了长江中的雨水。

艺术家对大自然与社会环境的观察总是那么细腻,或许“水”随万物而“形”的特性正好迎合了艺术家内在情感的这种敏锐性。

在傅抱石的艺术作品中,我们可以看到画家把“雨水”表现在不同的季节里,或者一天的不同时间节点上,例如《西湖秋雨》(1963年)表现的就是秋天的雨水。

他还将不同城市不同地点的水作为对象表现出来,例如《巴山夜雨》(1945年)和《江南春雨》(1963年)。

甚至当他旅行到其他国家时,也会把沿途看到的雨景表现下来,例如1957年创作的《捷克斯洛伐克风景》。

大雨、小雨、雾和雪等所有与“水”相关的主题都是傅抱石的最爱,他还尝试了许多表现“水”的方法。

有意思的是,傅抱石本人在实际生活中却有恐水症。

傅抱石的传记作者胡志亮叙述说,战争时期傅抱石曾在重庆生活过一段时间,当时他需要走较远一段路去完成教学任务,可是这条路却要经过一条河,他表示很害怕乘船过河。

胡志亮还叙述了傅抱石画《镜泊飞瀑》草图时的故事,当时傅抱石必须涉水穿过一小段水流,而那水流大概也就一米深,傅抱石却非常害怕,最后别人不得不背着他过河,而他在别人背上一直紧闭双眼。

我想,当艺术家紧闭双眼的时候,脑袋里是不是已经有了新的水意象了呢。

还有一次,傅抱石被邀请和同伴一起到大连,尽管傅抱石很想到海里游泳,他甚至还脱了鞋子,但在最后一分钟却退缩了,最终还是撤回岸边,放弃了游泳的念头,只是在几厘米深的浅水里站了会儿。

艺术家的恐水症与他的“水”意象作品之间的关联,我想如果放到西方心理学家那里,肯定会有一番有趣的解读吧。

回到中国艺术史,如果说傅抱石是在“水”这一主题方面有着持续兴趣的第一位中国画家,这也不为过。

在中国传统绘画的水墨表现中,“云”是比较多见的表现对象,“雾”作为与“云”配对的表现对象也不少见,当然,表现“水”作品也随处可见,但此“水”非彼“水”也,传统水墨中的“水”多是空白式的处理,多是平静的湖水或者线性的瀑布,也是观者想象中的“水”,很少有直接去表现雨水降临百态和水的动态之感的。

而到了傅抱石这里,画家选择将雨水实体本身作为绘画集中表现的焦点。

即使与传统水墨相同的与“水”相关的主题,傅抱石的艺术处理方法也完全不同。

以中国水墨传统中的视觉主题“瀑布”为例。

“瀑布”在水墨传统中已经有了某种特殊地位。

传统“瀑布”主题在傅抱石的作品中也频繁出现,比如1962的《镜泊飞瀑》就是其中的一幅,但是傅抱石的处理方法与以往画家不同,他总是选择瀑布本身作为直接表现对象,而不只是把它们当作山景的一部分。

如《不辨泉声抑雨声》,这幅画表现了两种不同水的声音,似乎在暗示视觉上和听觉上聚焦于雨景观者的复杂心理活动,傅抱石尝试去处理两类落水所形成的混乱,显示出某种超越复杂和矛盾性的尝试,有视觉上的,也有听觉上的。

艺术作品在一定程度上书写着艺术家的生活本身,这句话一点也不假。

傅抱石的生活阅历中的一些因素确实影响了他的创作,他在四川生活期间对“水”产生了浓厚的兴趣。

另外,傅抱石的父亲是个修伞匠,靠修伞养家糊口,傅抱石自小便经常到父亲的修伞摊上帮助干点活,显然,父亲工作剩余的油纸可能培养了他早期的艺术细胞。

另外,雨伞也经常会出现在他的作品之中,对修伞匠活计的熟悉,也不可避免会影响到读者如何去感知有关雨水主题的作品。

当然,这些与水有关的生活阅历故事,只是一个提示而已,艺术中任何个人的主观表达都可能被看作潜在的社会意识彰显。

尽管“水”是中国传统绘画中的最常见主题,但也只有到了现代艺术家傅抱石那里,“水”才真正开始有意识地被当作绘画表现的直接对象。

“水”不仅作为艺术媒介,也作为艺术对象,正是傅抱石凸显了“水”在水墨表现中的这一双重身份。

从某种意义上讲,正是这一点决定了他的创作之路,在傅抱石作品中,“水”对意义的承载更加直白。

从对其作品的文脉解读上,水意象关涉理念,尽管这些理念在某一层面上来自于所其植根的社会环境,或许只有回到中国艺术历史甚至世界艺术历史的整体意义链,我们才能逐步更好地呈现艺术家作品中还未被触摸的角落和还未被理解的维度。

读史说艺

《大驾卤簿图书》中的皇帝气派

作者:

王东峰《光明日报》(2016年05月06日16版)

图为《大驾卤簿图书》(局部)

古装影视剧和古代小说中,皇帝出场前,都有太监高呼——“皇上驾到”。

这里的“驾”,指的就是皇帝的仪仗队。

古代皇帝的仪仗队统称为“卤簿”,有着“明制度,示等级”的功效,最早由仪卫扈从演变而来。

东汉应劭《汉官仪》解释:

“天子出,车驾次第谓之卤,兵卫以甲盾居外为前导,皆谓之簿,故曰卤簿。

”“卤簿”除了负责皇帝的安全,同时还担当着装饰皇帝权威的角色。

因为它的组成并不仅仅是护卫与兵器,还包括马车、乐器、旗、扇、伞、盖、拂尘、服饰以及动物等仪仗用品。

古代皇帝的卤簿仪制分为四个等级,即大驾卤簿、法驾卤簿、銮驾卤簿、骑驾卤簿。

“大驾卤簿”是等级最高、随行官员和护卫人数最多,仪仗和乐舞也最为齐备的卤簿,用于皇帝祭祀天帝、祈求农业丰收和风调雨顺,是最为隆重的礼仪。

《新唐书·志第十三上·仪卫上》详细记载了唐代皇帝的“大驾卤簿”阵容,究竟由多少人马组成呢?

最前面由万年县令引路,紧跟着是司徒、尚书等高官,“次虞候佽飞四十八骑……次外铁甲佽飞二十四人……次御马二十四……次班剑、仪刀,左右厢各十二行:

第一左右卫亲卫各五十三人,第二左右卫亲卫各五十五人……第十二左右金吾卫翊卫各七十五人……”。

这段文献史料,人数较少,或者没有明确注明人数的部分,比如说“清游队”“朱雀队”,我基本上都给省略了。

对照《新唐书》这段记载,我拿着计算器算了半天,愣是没算出个准确数字来。

所幸的是,国家博物馆藏有绘制于北宋太宗年间的艺术珍品——《大驾卤簿图书》,画的就是宋太宗前往南郊拜祭天地时所采用的规格最高的皇家仪仗队——大驾卤簿。

此图为绢本、设色、长轴画卷,全卷纵51.4厘米,宽1481厘米,北宋佚名绘。

《礼记》云:

“乐者,天地之和也;礼者,天地之序也。

和,故百物皆化;序,故群物皆别。

”这就是中国绵延了数千年礼乐社会的内核。

而此图正向我们展示了一个有序合礼的场面,让人很直观地看到了古代社会礼乐文明中最形象的一幕。

整个仪仗队规模浩大,以皇帝坐的玉辂为中心,前后对称地配备12个仪仗队,车驾齐整、阵仗鲜亮、旌旗飘扬、鼓乐齐鸣,而且队伍的组织十分严密,每一个人的位置和穿着、道具都是明确规定好的,多而不乱,庞而不杂,鲜明地体现了皇权的神圣不可冒犯和极致尊崇的地位。

整个仪仗队的组成除了皇帝车辇之外,还有文武官员、各色随从、禁军护卫、乐队等,动物则有象、牛、马等。

为便于官吏将士演练,宋太宗曾命人绘制了3幅《卤簿图》,藏于秘阁。

宋仁宗时,宋绶重新制定大驾卤簿,编写《图记》10卷。

本图即是在宋绶《图记》基础上完成的,是研究宋代舆服、仪仗、兵器、乐器等制度的形象资料。

据统计,这幅图共绘官兵5481人、车辇61乘、马2873匹、牛36头、象6只、乐器1701件、兵杖1548件,从中可以想见当时帝王出行时气势恢宏的场面。

南宋灭亡之后,此图流藏于元朝大都(今北京),元朝皇帝的祭祀大典礼仪就是参酌此图而行。

2008年北京奥运会开幕式展示了五幅最具代表性的中国画,其中之一就是《大驾卤簿图书》。

清太宗于天聪六年(1632),以《皇明会典》为准绳建立了正式的卤簿制度。

顺治三年(1646)后,卤簿仪制有了很大的变动和发展,开始有大驾卤簿、行驾仪仗、行幸仪仗之别,并分别情况而使用。

清代卤簿仪制最后定型在乾隆十三年(1748),改称大驾卤簿为法驾卤簿,行驾仪仗为銮驾卤簿,行幸仪仗为骑驾卤簿,合三者为大驾卤簿。

现在北京故宫陈列有清代卤簿仪仗实物文物,共计华盖54个;执扇72个;幢、幡各16个;旗子120面……总计卤簿所需1800人。

想象一下,这1800人拿着各种卤簿仪仗,以皇帝的车辇为中心,有序地组成一个个方队,好家伙,那场面该有多壮观啊!

艺林史话

摇曳多姿的题画诗

作者:

刘火《光明日报》(2016年05月06日16版)

对牛弹琴图石涛

齐白石对自己的题画诗无比自豪。

众人喜欢他的画,但他却说“我诗第一,印次之,书再次之,画更次之”。

齐说自己的画在诗、印、书之后,当然是谦辞。

但是,齐自诩“诗第一”,则显示了诗在中国文艺史里曾有过的独尊地位。

国画里往往有题画诗,则在一定程度上抬升了画的品位。

诗与画,在文采斑斓的两宋就完成了天作之合。

治理国家有些蹩脚,但画艺诗艺冠绝的宋徽宗赵佶,其《瑞鹤图》几乎是诗画合璧的典范。

除了图的典雅外,一首题画诗,不仅让诗、画、书相映成趣,而且提升了画面的美好寓意。

“清晓觚稜拂彩霓,仙禽告瑞忽来仪。

飘飘元是三山侣,两两还呈千岁姿。

似拟碧鸾栖宝阁,岂同赤雁集天池。

徘徊嘹唳当丹阙。

故使憧憧庶俗知。

”到了山水画大发展的元代,题画诗更加派上了“用场”。

开山水画先河的黄公望,其画开阔,题画诗也写得大气。

《为张伯雨画仙山图》有题画诗二首,其中一首“东望蓬莱弱水长,方壶宫阙镇芝房。

谁怜误落尘寰久,曾嗽飞霞燕帝觞”。

由宋元明至清,题画诗达到高峰,如石涛等画家的题画诗,丝毫不亚于当时的著名诗人之作。

众所周知,石涛的山水画独步天下。

山水画里的众多题画诗是石涛山水画的重要组成部分。

如:

“明明垂柳下,春水满山田,农夫寒带雨,耕破一溪烟”(黄山游踪图三);“一水孤蒲绿,半天云雨清,扁舟去远浦,可遂打鱼情”(黄山游踪图一);“游人若宿祥符寺,先去汤池一洗之。

百劫尘根都洗尽,好登峰顶细吟诗”(黄山八胜图六)。

在花鸟画里,题画诗数量也不少:

“度索山光醉月华,碧空无际染朝霞。

东风得意乘消息,变作夭桃世上花”(桃花);“谁将冰雪折成球,此辈应知非浊流。

记得琼花尤出色,高高飞上白云楼”(绣球花);“何必秋风想会芽,菜根无乃是灵根。

写来淡墨清泉里,留与肥耳作孟邻”(白菜)等。

要禅义有禅义、要情趣有情趣、要哲理有哲理、要生活有生活,这些题画诗不仅充实了画中之画,而且扩大到画外之画。

进而让题画诗形成一种具有独立意义的诗格诗风。

甚至有时,题画诗才是真正主角。

石涛有一幅《对牛弹琴图》,画面只一抚琴老者与一静静卧着的墨牛,老者与墨牛相对而坐,没有设色,画面极为简约,题画诗则有六首古风,近800字,布满画面。

最精彩的是第六首的最末几句:

“世上琴声尽说假,不如此牛听得真。

听真听假聚复散,琴声如暮牛如旦。

牛叫知音切莫弹,此调一曲琴先烂”。

诗入画也是文人画的重要标志之一。

到了近现代,如吴(昌硕)、齐(白石)、黄(宾虹)、潘(天寿)、傅(抱石)、李(可染)等,其画其诗都有很高的成就。

特别是齐、傅两人的题画诗,除了继承中国诗学的典雅传统之外,在大众化和口语化方面,还造出一片新声。

齐在花鸟画方面的造诣与成就几无人能及,花鸟画上的题画诗也可圈可点。

如“黄花正色未为工,不入时人众眼中。

草木也知通世法,舍身学得牡丹红”;“八哥解语偏饶舌,鹦鹉能言有是非。

省却人间烦恼事,斜阳古树看鸦归”(菊花八哥);“卅载何须泪不干,从来生女胜生男。

好写墓碑胡母字,千秋名迹借王三”(青蛙蝌蚪)。

《九歌》在楚辞里虽属民歌,但时隔两千多年,《九歌》已非一般人可读。

傅抱石一生极喜《九歌》,同一题材画有多幅。

在画《九歌》时,大量地使用白话。

如“荷花衫子蕙花带,你忽然去,忽然又来。

你晚上睡在天宫,在云端为谁等待”(少司命);“云神放耀光,赛得太阴与太阳。

坐在龙车上,身穿着五彩的衣裳。

她要在空中翱翔,游览四方”(云中君)。

可见题画诗在傅抱石手里,已经与五四白话新诗有机接轨。

白话诗入国画,这是了不起的一个变化。

这一变化表明,国画的创新途径既然可以是多样的,诗的创新也具多条路径,问题在于画家诗人们敢不敢于去试。

我们的先人,无论是画是诗,并不墨守成规,而是以摇曳多姿的题画诗,扩大了国画的天地,同时让诗也获得了另外一种意义。

百物谈趣

筷子春秋

作者:

李阳波《光明日报》(2016年05月06日16版)

我们的祖先何时开始使用筷子,已无可考。

但这两根小玩意,一旦能熟练操纵,使用起来灵巧无比,难怪西方有学者赞扬筷子是古老东方文明代表。

筷子在先秦时称为“梜”,是木字旁,不是“挟”。

《礼记·曲礼上》提及“羹之有菜者用梜”,郑玄的注释是“梜,犹箸也”。

司马迁的《史记·宋微子世家》谓“纣始为象箸,箕子叹曰:

‘彼为象箸,必为玉桮’。

”说明“箸”的称呼始自商代。

“箸”变成今天的“筷”,有个说法是与江南沿海的船民有关,因为“箸”与“住”同音,对船民而言有不吉利的意思,所以反其意称“箸”为“快儿”。

又因为大多数“快儿”是用竹子所做,于是在“快”字上加了竹字头,成为“筷子”。

虽然明代已经有人称“箸”为“快”或“筷”,清《康熙字典》仅收录“箸”而不收录“筷”,但朝廷也难抵挡民间的潮流。

“筷子”称为“箸”,在《水浒传》第三回写鲁智深大闹五台山,提到金老及其女儿宴请鲁智深一段,谓“春台上放下三个盏子,三双箸”;另外,《红楼梦》第四十回写史太君两宴大观园,曹雪芹虽然用“箸”,但用得最多的还是“筷子”。

《礼记》有所谓“饭黍毋从箸”,先秦时人们吃饭用手抓食,箸只用于夹菜。

从饮食进化推想,原始社会以手抓食可谓自然不过,其后的食器发展为“匕”,曲柄浅斗,很像今天的羹匙。

《说文·匕部》谓“匕,亦所以用比取饭”。

今天的“匙”相信是由“匕”发展而来,但总不及用箸夹菜更为方便。

理论上,促成“箸”的诞生,契机应是熟食烫手。

先民发明钻木取火,将食物煮熟后,随手用树枝捞取是合理推测,因为原始人类生活在森林和洞穴,最方便的材料是树枝。

从现在筷子的形体来看,它还带有原始竹木棍棒的特征。

一九七三年在湖南马王堆一号汉墓有“彩绘云龙纹漆案”出土,有趣的是,这漆案上面还摆放了五个写有“君奉食”的小盘、两个酒卮、一个耳杯,杯上还放有一双竹筷,这足以证明汉代时就已经使用竹筷。

古代用筷子的情况也可参考画像砖。

汉代盛行厚葬,墓室中大量使用精美画像砖,以反映墓主人生前的生活场景,因而留给后人丰富的形象资料。

其中在四川出土的东汉画像砖《宴饮图》,图中有七人,正面三人,左、右各二人,座次井然有序,席前樽爵并列,碟碗横陈,除了案前放有筷子,也有碗中插着筷子的。

汉代画像石上有很多使用筷子的场面,在汉代人的饭桌上、盘子和碗里,都放有筷子,其中有幅《孝子图》,看到一个儿子拿着筷子,夹一块食物放在父亲的嘴里,以表示其孝心。

另外,在敦煌的一幅壁画上,也是男男女女围坐在一起吃饭,每人面前除了一个小勺子,还有一双筷子。

筷子不过是小小餐具,却魅力十足,成为文明进步的标志。

有学者指出,用筷子进食时,要牵动人体三十多个关节和五十多条肌肉,有助于刺激神经系统的活动。

法国思想家罗兰·巴特有一部比较文化著作《符号禅意东洋风》,探讨东方人日常生活的各个方面。

谈到筷子时巴特认为,筷子不像西方餐具刀、叉那样用于切、扎、截,因而“食物不再成为人们暴力之下的猎物,而是和谐传送的物质”。

底色访谈

定格人的尊严——潘科答问

作者:

本报记者马列《光明日报》(2016年05月08日11版:

艺萃·图像笔记)

编者按:

潘科,1953年生于辽宁,当过兵,做过工,之后的职业为记者,是中国摄影界有广泛影响的“陕西摄影群体”的重要成员之一。

潘科是创作实践与理论研究并重的学者型摄影家,是中国摄影家协会理论委员会委员、西安美术学院客座教授。

1985年,他与侯登科的合作作品《出征》促进了中国新闻摄影观念的转变;1986至1987年策划组织了“艰巨历程”摄影公开赛;2012年出版个人专著《底片:

探寻熟悉的陌生人》,并获得中国摄影“金像奖”。

日前,“日蚀:

潘科摄影作品展”在北京失焦摄影画廊举办,本报记者对摄影家进行了专访。

记者:

为什么选这些照片做展览呢?

潘科:

20世纪80年代,我在画报社做记者。

当时我脑子里一个概念就是:

照片记录了这么多社会信息,以后就可能成为视觉文物。

这次展览的大部分照片是1984年到1991年拍摄的,那是我集中拍摄的一个阶段。

当初我们不如现在眼界开阔,只知道布列松的“决定性瞬间”。

不过,那时我就在琢磨,“决定性瞬间”是一个线性的东西,是对时间线的一个切割,而照相机的取景器是一个视觉场的概念,这二者是有不同的。

所以我认为,“瞬间决定什么”可能对我来说是更重要的事情。

现在看来,我想对了。

记者:

所以,这次展览的就是您认为那时拍对了的、已经成了视觉文物的作品吧?

潘科:

能不能成为文物现在说还是太早了。

我一共整理出200多幅照片,总的题目叫《世纪末》,其中分为几个部分:

日蚀系列拍的是跟犯罪现象有关的,关于监狱、看守所里的人。

这个名字来自1987年,我拍了一个犯人用熏黑的玻璃看日蚀的照片。

我觉得人性就像太阳一样,有光辉,但也有被遮蔽的时候。

故都系列拍的就是西安的城市生活。

故土系列拍的是陕西的农村生活,但是我下乡比较少,对农村没那么多兴趣,在这点上我跟胡武功、侯登科有很大的不同。

记得我们三个人在一次雪后的晴天走在陕西凤翔的田野上,武功说太舒服了,老侯开心地吼了一嗓子,我跟在后边嘟囔,下次我可不来了(笑)。

记者:

作为“陕西摄影群体”的重要一员,您觉得群体的精神是什么?

潘科:

“陕西摄影群体”有两点非常重要。

第一,“陕西摄影群体”较早拥有自省意识、自觉意识。

这些意识的本质是把宏大叙事转向了个人体验与观察。

第二,“陕西摄影群体”具有强烈的批判色彩,群体的几个骨干胡武功、侯登科、石宝琇和我,我们是一边拍照片一边写文章的,以此来表达自己的观点和思考。

记者:

您在做摄影的同时也会写文章,这两者是一种什么关系呢?

潘科:

我从小就喜欢写东西。

但是,我不认为自己写的那些东西是所谓的理论,也就是个摄影批评罢了。

拍摄和写作,这两者是互相补充、互相促进的,写作的时候是在梳理思想,拍照的时候是在实践所思所想。

记者:

刚才谈到了“陕西摄影群体”的精神,您觉得当下有没有摄影人继承了这些?

潘科:

继承这个词有点太大了,感兴趣的人可以了解一下我们的价值观,做一个参照。

当时“陕西摄影群体”拍的东西基本上被主流认为是“土、老、破、旧”,但是我们不接受这个看法,我们并没有有意地刻画苦难和丑陋。

你看我拍的这些农民,他们虽然不富裕,但是仍然充满尊严,没有猥琐的感觉。

如果没有看到被摄对象的尊严,那么摄影师本人也是没有尊严的。

如果要说“陕西摄影群体”在今天还有什么可以弘扬的东西,那就是要把“爱”看作是你的责任,去洞察人性。

摄影最重要的是对“当下的人”做一个精神上的回应,做更深层的观察与思考。

记者:

知名摄影家塞巴斯蒂安·萨尔加多拍摄过许多重量级的纪实摄影作品,不过有人说他的作品带有美化苦难的倾向,对此您怎么看?

潘科:

如果要具体讨论某个摄影家,那就应该把他放在所处的时代条件中,看到他所作的贡献。

从这点来讲,萨尔加多很了不起。

比如他拍的巴西金矿,那种对生活的体验和观察,捕捉和掌控影像的能力,都是非凡的,这让我非常敬仰。

但是,如果连萨尔加多这样的摄影家拍的东西也有人质疑的话,这也确实是时代的进步。

我们没必要追捧或贬低一个人,更没必要总是站在一个“对与错”的角度看待这些问题,不然只会妨碍你自己对于问题的判断。

记者:

您现在还在拍照片吗?

潘科:

还在拍,我现在主要拍一些以前摄影不去表达的东西。

年轻的时候我追求捕捉对象与画面结构的精准性,但是现在我的体力、精力都下降了,而且我也不愿意重复自己。

数码相机让我有机会大量观察那些按我们以前的框架认为没什么好拍的东西,我曾经参加过一次联展,我展览的作品统统叫“似是而非”,比如看到一个清洁工去捞池水中的一片树叶,转身的过程被我拍下来,看起来却好像是在打太极拳。

摄影的阐述是切割多个时间轴在空间运动中的形态,这个切片是不是能够还原本真、是不是唯一的叙事性,都是大可怀疑的。

我对这些东西感兴趣,所以称其为“似是而非”,我还会继续拍下去的。

(本报记者马列)

停不下的艺术追溯

作者:

赵伟东李华俊斯然畅畅张霞《光明日报》(2016年05月08日11版)

斯摩列尼兹宫大门(中国画)傅抱石

帆(油画)林风眠

江州夜泊图轴(中国画)潘天寿

编者按:

由中国艺术研究院、中央电视台、中央新影集团等单位联合摄制的百集人物纪录片《百年巨匠》,展示并追溯了42位中国近代文化艺术大家的艺术成就和人生历程。

本期《图像笔记》选登该纪录片解说词(节选),介绍中国近现代美术史上具有一定影响力的代表人物。

由于篇幅限制,这里对采访、专家的同期声等进行了割爱。

林风眠:

中西巧调和

今天的梅州,是广东东北部一个经济发达的现代化城市。

然而,在距离梅州市区20公里外的西阳镇阁公岭村,却依稀能看到100多年前留下的痕迹。

这栋略显破旧的宅院,就是林风眠出生的地方。

在林风眠5岁时,家里把他送到了本族开设的立本学堂,读书认字,既是石匠又能画几笔的父亲还教他临摹《芥子园画谱》。

在这种临摹中,林风眠接受了中国传统绘画艺术的启蒙教育。

1915年,15岁的林风眠踏进了梅州中学的大门,在这里,林风眠遇到了他人生中的第一位美术老师梁伯聪,正是这位梅州历史上最后一个能书善画的秀才,将林风眠引向了艺术的新天地。

求学期间,亲朋从南洋带回的一些外文书籍,也让林风眠好奇不已。

书中那些色彩丰富、形象逼真的西洋画插图,使得从小临摹惯了《芥子园画谱》的他,看到了另一个不同的艺术世界并心迷向往。

4年后,作为第六批留法勤工俭学的学生,他和林文铮一起登上了开往法国的邮轮。

在院长杨西斯的工作室,林风眠接受了西方现代艺术与思想的双重启蒙。

对艺术的理解和观念发生了重大改变:

艺术不再是儿时临摹或少时喜爱的西洋画片,而是天马行空的想象与思考。

林风眠独特的绘画天赋使杨西斯惊叹不已,于是就推荐他到巴黎美院。

1924年5月21日,第一次“中国美术展览会”在德国斯特拉斯堡共和国广场的莱茵宫开幕,引起轰动。

此时的林风眠,在欧洲现代主义艺术和中国古典工艺美术的基础上,已经形成了中西调和的基本艺术面貌。

约两年后,林风眠受蔡元培之邀回国担任国立北平艺术专科学校的校长。

不久,林风眠发表了《谈东西艺术之前途》一文。

他以论述艺术是如何构成的、东西艺术根本之异同等问题为基础,正式提出了“调和东西艺术”的主张,力图在复兴东方艺术和调和东西艺术之间寻求新路。

一年后,林风眠组织本校师生召开了一场在当时国内规模相当大的艺术展。

由于部分作品抨击社会、直讽现实,激怒了奉系军阀,林风眠被迫辞去校长之职,离京南下,担任了由蔡元培亲手创建的杭州国立艺专第一任校长。

执掌杭州国立艺专的十年,也是林风眠实践自己调和中西艺术理想的十年。

这一期间,林风眠用象征手法创作了大型油画《人道》《悲哀》《死》《人类的痛苦》《渔村丰收》等作品,风格一如他“中西调和”的探索,造型简约,大笔触粗线条,色调强烈而凝重。

后来林风眠移居到了上海,他就像个苦行僧一样,不问世事埋头作画,在清苦孤寂中继续着中西艺术调和的探索。

很多学者认为,这一时期,林风眠终于在中西融合的道路上创造出了自己独特的面貌,他的艺术达到了前