《大学语文》教案设计.docx

《《大学语文》教案设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《大学语文》教案设计.docx(305页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

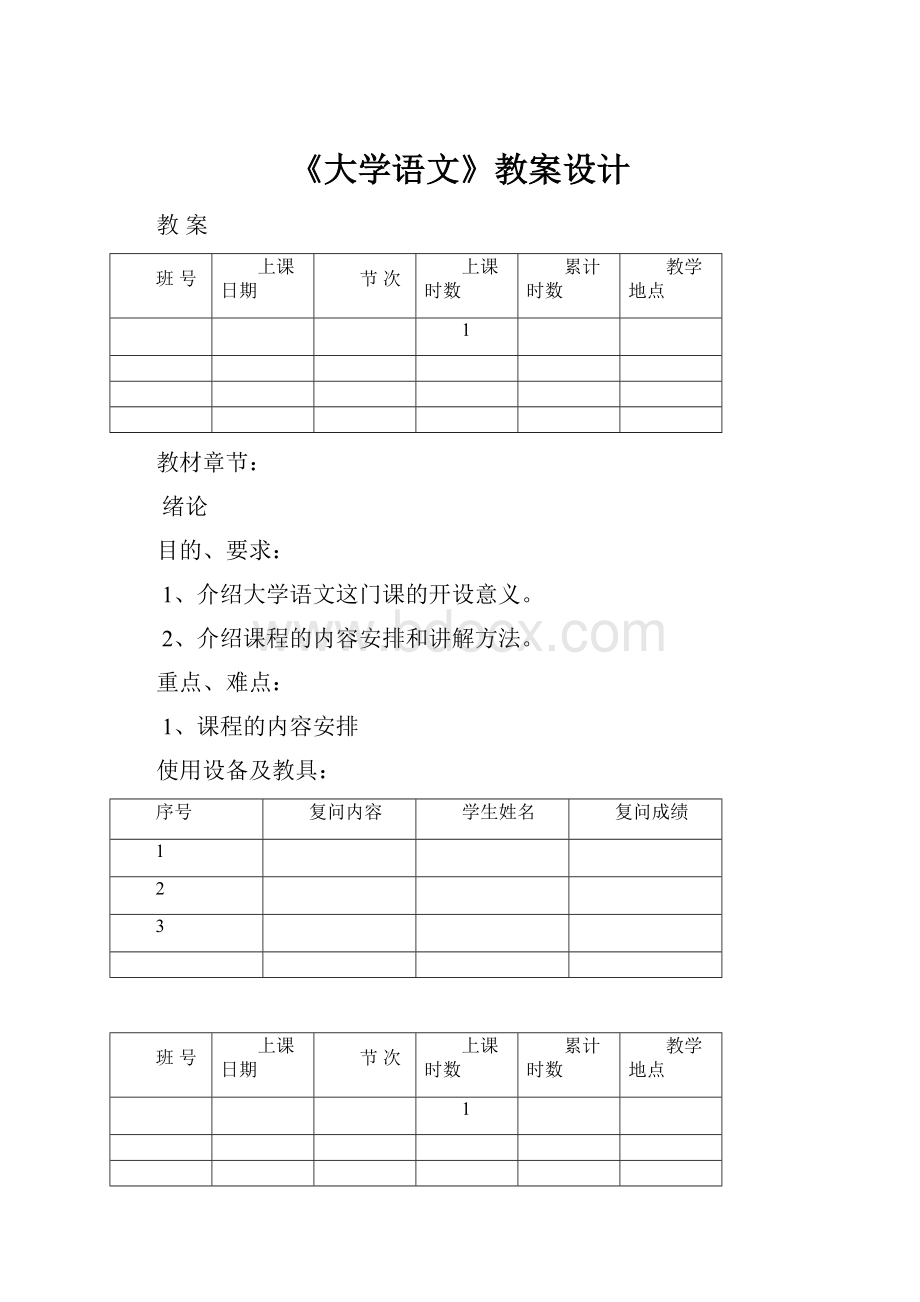

《大学语文》教案设计

教案

班号

上课日期

节次

上课时数

累计时数

教学地点

1

教材章节:

绪论

目的、要求:

1、介绍大学语文这门课的开设意义。

2、介绍课程的内容安排和讲解方法。

重点、难点:

1、课程的内容安排

使用设备及教具:

序号

复问内容

学生姓名

复问成绩

1

2

3

班号

上课日期

节次

上课时数

累计时数

教学地点

1

教材章节:

第一章先哲垂范

目的、要求:

1、中西神话的比较。

2、通过精讲《诗经•蒹葭》介绍《诗经》的相关知识。

3、通过精讲《楚辞•渔父》介绍楚辞和屈原的相关知识。

4、通过精讲《论语•先进》、《孟子•梁惠王下》、《礼记•大学》和《庄子•秋水》等篇目来引导学生领略中国轴心时代的灿烂文化。

重点、难点:

1、对《蒹葭》企慕情境的理解。

2、对《渔父》中不同价值观的理解。

3、中国轴心时代文化的主要成就。

使用设备及教具:

序号

复问内容

学生姓名

复问成绩

1

2

3

绪论

【计划课时】1学时

一、大学语文面临的困境:

教材不统一,教法不理想。

大学语文这门课并没有统一的教材,截至目前,在各高校较为“流行”的《大学语文》教程有数百种之多,“各自为战”的状况让大学语文本身少了些权威感,值得注意的是,每种教材都力图创新突破窠臼,希望编出自己的特色,但常常为创新而创新,在一定程度上又助长了各自为战的混乱情况,导致了选文的生僻和杂乱无章。

大学语文于是走向了一种恶性循环的怪圈。

所以我们手中的这本大学语文教程只是一种参考,我们只是有选择性的选讲其中的某一些篇章,并且它们只是向外扩展的基点。

在教法上,大学语文由于难以摆脱中学语文的惯性,仍然是篇、章、字、词、句的简单重复,所以常被戏称为“高四”语文。

因此,我在教学中将尽量避免这种情况的发生,把大学语文教育从中学语文的篇、章、字、词、句的重复提升到文化意识层面来操作,通过具体篇章的讲解来使大家形象化地感知中国传统文化的魅力以及中西方文化的差异。

二、开设大学语文课的意义:

那么,我们需要什么样的大学语文呢?

这是一个见仁见智的问题。

有专家认为,大学语文应是大学新生进入大学以后第一门强化母语的人文素质教育课,目的是要让学生懂得读大学和上中学相比,并不是“进一个门出一个门”的简单问题,而是本质上的跨越。

中学是无心看风景,大学则是要培养个人的审美情怀,尤其是人文修养上的跨越。

北京大学孔庆东教授认为,大学语文对学生的生活非常有用,至少能够丰富他的人生世界,甚至能够产生两种自豪感,一个是对中国文化的自豪,一个是对自己能力的自豪:

至少自己除了会专业课之外,作为一个普通人,个人素质是很全面的。

所以,如何整合语言、文学、文化,怎么引导学习方法,提高品位,让学生有兴趣,这是所有从事大学语文的教师需要下功夫的地方。

大学语文不仅仅是中学语文的延续,而是另辟一条新路引起他们的兴趣,对中国语言文学和外国语言文学有个概观和了解,并教他们掌握最基本的欣赏角度,形成良好的阅读习惯,成为一个真正有文化“根”的中国人。

这实际上涉及的是开设大学语文这门课的目的。

从某种程度上讲,大学时代是一个人求知、成长的黄金阶段,人生态度、价值取向、审美趣味与个性品格在这一时期逐渐成型并趋于稳定。

在当今这种开放多元而又变幻迅疾的时代条件下,建立一种具有包容性、普世性的人文情怀是非常重要的。

大学语文不仅为学生提供了品味百态人生的绝好材料,而且以其选文所关涉到的诸多大家、大师级人物为学生矗立起一座座人格丰碑。

从某种意义上说,语文教育并无一个能确定的目标,它的成效是潜在的,旨在提高学生理解文学的能力。

有人认为,言语活动本质上是人的一种精神建构,人不能自发地拥有自身的言语,只有通过大量的阅读,才能使他从对鲜活的文学语言的领悟中消解既成话语的桎梏,从而触发主体对话语的觉醒和自觉。

法国新小说带包作家罗布——格里耶说:

“不是因为了解了这个世界我才写小说,而是因为不了解这个世界我才写小说”。

所以写作是探索,阅读也是探索,探索世界,探索自我。

加强文学阅读本质上就是塑造人,使生命个体与自己的本源契合在一起,形成具体的、历史的自我理解、自我认识与自我超越,进而在技术世界之外发现一个生机盎然的生活世界,领悟自己对这个世界的义务与责任。

就个体而言,腹有诗书气自华;就社会来说,读书的人多了,社会就不会礼乐崩坏。

(比较大学语文3)

最后我们可以用说白璧德的一段话来总结语文对人文品性的养成机制,他说:

“一个人的眼前应当时常出现某种人性的典范。

换句话说,一个人应当具有一种他所尊重的人文标准,从中帮助他区分自己或他人身上,什么事创新的,什么又是畸形和反常的。

对于这种经典博雅的人文标准,只有少数人可能会通过哲学的洞见获得;但在大多数情况下,多数人却是通过对优秀文学作品的认识而达到的。

这些杰出的作品就像是一条绵绵不断的金链,把更永恒的作品连接为一个完整的传统。

用爱默生的话来讲,这些优秀杰出的作品就像是由同一个绅士所写,本质上是那么和谐统一。

所以,总而言之,如果想发扬人文主义,最实用的方法就是努力复兴那种今天几乎已经失传的阅读艺术。

”

三、大学语文课的内容安排

绝大多数的大学语文教程都以讲授中国文学为主,因为中国文人一直具有强烈的审视历史与关怀现实的文化意识,众多的诗文篇章实际上是中国文化精神“八千里路云和月”的浓缩。

所以,阅读经典作品无异于做一次精彩的精神旅行,在这样的旅行中可以最终实现文化的传递与品味。

因此,该课程主要以中国文学中的一些经典篇目为主,但是全球文化霸权的影响是不容置疑的,各个民族的优秀文化只有在全球文化的大视野中才能得到充分的阐释和理解,所以,本课将在具体的讲解中渗透中西文化的比较,也会有选择性地选讲一些涉及中西文化比较的文学篇目。

一般来讲,中国文学大致分为古代文学、现代文学和当代文学三个板块。

古代文学包括从从原始社会到1919年“五四”文化运动爆发这几千年间中国文学文化的发展情况;现代文学特指从1919年到1949年新中国成立期间的文学,也称作新文学30年;当代文学则指从1949年至今的文学发展情况。

其中古代文学从历史发展脉络上讲,又可分为先秦文学、秦汉文学、魏晋南北朝文学、隋唐五代文学、宋代文学、元代文学、明代文学、清代文学等几个部分,主要的文学成就可以依次简单概括为:

诗经、楚辞、诸子散文、汉赋、唐诗、宋词、元杂剧和明清小说。

对于中国文学的讲解我将按照历史脉络来进行,所以将打乱本教材的选文顺序。

具体来说,本课程将分为如下几章:

第一章先哲垂范(5课时)

主要内容包括先秦文学,通过精讲《诗经蒹葭》和《楚辞渔父》让学生了解中国古代“风骚”并举的传统;通过精讲《论语先进》、《孟子梁惠王下》、《礼记大学》和《庄子秋水》等篇目来引导学生领略中国轴心时代的灿烂文化。

具体内容包括:

1、古代神话(中西神话的比较)

2、中国第一部诗歌总集——诗经,它收录了西周(前1046——前771年)初年至春秋中叶的诗歌305首,时间跨度为公元前11世纪之公元前6世纪。

根据音乐的不同,分为风(15国风)雅(大雅、小雅)颂(周颂鲁颂商颂)三部分,风指相对于京都的地方民歌,雅指周王朝直接统治地区的乐歌,颂指宗庙祭祀用的乐歌。

3、楚辞(名人故里之争,不仅中国如此,国外也是如此,对于荷马的出生地,希腊曾出现六邑争荣的案例)

4、诸子百家散文

作为中华民族黄金时代的春秋(公元前770——公元前476年)战国(前475——前221年)时期,是我国古代思想文化史上的伟大时代,当时出现了众多的思想学派,学术史上称之为“诸子百家”。

西汉初,司马谈曾把“诸子百家”总括为阴阳、儒、墨、名、法、道德六家;西汉末,刘歆于六家之外,又增加了农、纵横、杂、小说四家。

班固《汉书艺文志》将上述两种划分总结在一起,将诸子分为儒、道、阴阳、法、名、墨、纵横、杂、农“九流”,加上小说一家共十家,因“小说家”为“街谈巷语、道听途说者之所造”,所以,“诸子十家,其可观者九家而已”。

这些学派各自从不同的基点触发,分别探讨了自然、社会、人生、政治、学理等问题。

在这九流十家中,儒道墨法为四大显学。

第二章汉魏风骨与六朝神韵(2课时)

主要涵盖秦汉文学和魏晋南北朝时期的文学两部分。

通过选讲《史记刺客列传》来探讨《史记》的探讨现今武侠小说的源头与现状。

今的武侠小说的源头应在《史记》,司马迁在《刺客列传》和《游侠列传》中描写了侠士郭解、专诸刺王僚(吴王夫差的父亲阖闾即位的经过)、豫让报智伯(赵襄子)、聂政为知己者死(卫国严仲子、韩国侠累、聂莹)、荆轲刺秦王等故事,使得这些英雄名垂千古。

精讲司马迁《刺客列传》与金庸武侠小说相联系,有条件可以组织观看两部与荆轲刺秦王有关的两部电影。

(《刺秦》西元前3世纪的中国,为群雄各踞的战国时代,雄心壮志的秦王嬴政欲统一天下的大业。

为帮助他早日完成统一霸业,嬴政的青梅竹马赵姬于是冒险至敌对的燕国卧底,假意策动刺杀嬴政的计划。

嬴政发现了自己身世的秘密:

并非先皇的亲生儿子,他的生父事实上是当时的宰相吕不韦。

嬴政知道后又恼又怒,将生父吕不韦赐死,母后流放异地。

嬴政违背对赵姬的诺言,在赵国境内滥杀无辜,连手无寸铁的孩童也不放过,这种种的暴行看在深爱著他的赵姬眼中,实在难以忍受。

赵姬于是改变初衷,决定假戏真做,与燕太子姬丹同心策划谋刺嬴政。

执行这项任务的人选,是荆轲。

荆轲当时早已厌倦刀剑生涯,想要归隐山林,但最后仍答应为此重出江湖。

《英雄》战国末期六国征战,秦国最强,秦始皇(陈道明)也就成了各国的敌人。

大侠无名(李连杰)、残剑(梁朝伟)、飞雪(张曼玉)、如月(章子怡)、长空(甄子丹)都要刺杀秦王。

残剑在知道了秦王一统天下的大志后,为了天下苍生的安宁,放弃了刺杀秦王的机会。

在长空、飞雪、残剑的帮助下,来自秦国的无名获得了离秦始皇只有十步之遥的机会——无名最厉害的剑术是“十步一杀”。

在为秦始皇讲述了他是如何杀死三位大侠的故事后,无名拔剑刺向秦王。

究竟结果如何?

)

第三章大唐气象(5课时)

中国古典诗歌是中国文化传统中最为璀璨瑰丽的一部分,唐诗是中国古典诗歌的高峰。

在唐代三百余年的历史中,涌现除了无数的杰出诗人,包括诗仙李白,诗史(诗圣)杜甫,诗豪刘禹锡,诗鬼李贺等等。

该章通过精讲李白的《梁甫吟》和杜甫的《咏怀古迹》、略讲张若虚的《春江花月夜》、白居易的《长恨歌》和李商隐的《无题两首》来引导学生领略大唐气象。

第四章宋人雅韵(4课时)

主要内容包括宋代文学部分。

宋代词的成就最为突出。

通过精讲苏轼的《临江仙》与《留侯论》和李清照的《声声慢》来引导学生了解宋词豪放和婉约的艺术风格。

具体内容包括:

词的定义(见教材313页)

豪放派诗歌的代表人物是苏轼、辛弃疾

婉约派诗歌的代表人物是李清照、柳永

第五章市井风情与末世情怀(2课时)

主要内容涵盖元代、明代和清代三个时期的文学,这部分的选文非常少,教材中只选编了袁枚和纳兰性德两个人的文章。

这是因为这三个时期的文学成就主要是戏剧和小说,即元杂剧和明清小说,受篇幅的限制不可能选编太多的这类作品。

但这个时期的历史,尤其是清代历史,却是现今影视剧颇为青睐的题材来源,并且中国的四大名著也成为影视界不断演绎的题材。

所以,虽然不能精讲选文但要着重介绍这段时期的文学成就。

可与重拍三国演义、红楼梦、西游记等相联系。

第六章现代记忆(4课时)

从这章开始由古代文学版块进入现代文学版块。

通过精讲周作人的《我学国文的经验》、鲁迅的《复仇》、梁启超的《呵旁观者文》、张爱玲的《天才梦》等文来辐射现代文学的相关知识。

第七章当代文化(3课时)

这章主要指向当代文学版块。

通过精讲韩少功的《个够主义》、王小波的《一只特立独行的猪》、雷海宗的《专家与通人》等文章来联系当代的某些社会问题。

(影视文学:

亮剑)

第八章他山之石(3课时)

这章主要以中西文学的对比为主要内容,通过精讲涉及中西文化比较的傅雷的《家书二则》和涉及现代种族问题、种族歧视问题的马丁•路德•金的《我有一个梦想》等文,来探讨中西文化的差异问题。

中国现代的许多作家和学者都是学贯中西的代表,教材中现代文选文部分的27位作者大都是“海归派”。

季羡林是德国哥根廷大学的哲学博士,主修印度学;陈省身是德国汉堡大学的数学博士;傅雷曾留学法国;钱钟书留学英法;鲁迅、周作人、丰子恺等留学日本;王小波是美国匹兹堡大学的硕士;余光中曾三度赴美留学、讲学;梁实秋1923年赴美留学,获哈弗大学文学硕士学位;梁启超被称为中国思想界的陈涉,曾流亡日本,回国后又赴欧考察,他的九个子女都有留学海外的经历,(其中有3个儿子是中国院士,梁思成是建筑学家、梁思永考古学家,梁思礼是著名火箭控制系统专家);蔡元培在民国成立后两度赴德国莱比锡大学进修;冯友兰1919年赴美国哥伦比亚大学留学,获哲学博士学位;陈寅恪早年曾留学日本和西欧,后又到美国和德国研究梵文;历史学家雷海宗1927年获美国芝加哥大学哲学博士学位,被称为中西史学一通人;胡适早年就读于美国康奈尔大学和哥伦比亚大学。

这些学者的确能够站在更高的文化层面来审视本民族的文化。

可适当联系好莱坞大片阿凡达在中国的上映以及韩剧在中国的影响等等。

第一章先哲垂范

【计划课时】5学时

这章内容主要指先秦文学。

先秦文学是指从远古时代到秦统一(前221)以前的文学现象,它经历了原始社会、奴隶社会、封建社会初步形成时期(春秋末战国时代)。

它处于中国文学的发生期,是中国文学的源头。

原始社会的文学主要是歌谣和神话。

先民在石器时代形成了自然神信仰,氏族社会形成了祖先神的观念。

他们在祭祀、大战前后、大猎、大耕种、大收成之际,必有歌舞,而与之相伴的颂美、祈祷的韵语,便是原始歌谣的一种形态。

同时,先民把自然力神化,并借助想象企图解释它、征服它、支配它,从而产生了神话。

奴隶社会形成于夏,崩溃于春秋末。

夏代已有成形的文字,到了商时,文字日趋成熟,对文学产生了极大的影响。

诗歌是周代文学的主要成就。

《诗经》是我国现存最早的诗歌总集,除《商颂》等少数作品可能是周前的作品外,其余都产生于西周初年至春秋中叶,广泛而深刻地反映了周代社会的历史和现实,内容丰富,感情真挚,为我国诗歌的现实主义传统奠定了坚实的基础。

春秋末至战国之世,是封建社会的初步确立时期。

此时,历史散文的创作很发达,或以年为序,或以国为别。

《春秋》只是简略的大事记,到《左传》、《国语》则有了具体的情节、逼真的对话和人物的音容笑貌,到《战国策》则更多地以夸张的笔法、巧妙的情节,描写了人物的神态和个性。

它们开创了真实性与形象性相结合的史笔传统,为后世散文、小说、戏剧的创作提供了重要的经验和丰富的题材。

由于天子失权,诸侯争雄,士阶层兴起,私人讲学、著述之风大兴,此时涌现出了许多思想家和政治家,他们代表不同阶层和集团,主张各异,互相辩难,形成了诸子百家争鸣的局面。

他们现存的主要著作有《论语》、《墨子》、《孟子》、《庄子》、《荀子》、《韩非子》、《吕氏春秋》等。

这些著作把我国的论说文从简短的语录体推进到对话式的论辩,再进而为专题性的论文,并且很重视逻辑性和语言技巧,大量运用寓言和比喻、排比、夸张、映衬等修辞手法。

荀况还采用隐语形式写成了《赋篇》,开了说理和咏物赋的先河。

散文而外,此期的诗歌主要是以屈原为代表的“楚辞”。

它是南楚文化与中原文化相融合的产物,开创了与《诗经》的写实精神相辉映的富于浪漫气息的新诗派。

它的出现,标志着先秦诗歌从集体创作到个人创作的完成。

屈原之后,宋玉、唐勒、景差等学习屈原创作,把楚辞演化成了脱离音乐“不歌而颂”的文学体裁—赋。

本章主要就神话、诗经、楚辞和诸子百家的有关内容展开讲解。

一、中西神话比较

东西方最早产生的文学都是神话,两者之间有相同之处,也有许多不同。

比如都有关于水、火、太阳、宇宙的产生以及人的诞生的神话。

但由于地缘和文化的差异,彼此之间又有不同。

1、东西方都有关于火的传说

火的现象,自然界早就有了,火山爆发,有火;打雷闪电的时候,树林里也会起火。

可是原始人开始看到火,不会利用,反而怕得要命。

后来偶尔捡到被火烧死的野兽,拿来一尝,味道挺香。

经过多少次的试验,人们渐渐学会用火烧东西吃,并且想法子把火种保存下来,使它常年不灭。

又过了相当长的时期,人们把坚硬而尖锐的木头,在另一块硬木头上使劲地钻,钻出火星来;也有的把燧石(燧音suì)敲敲打打,敲出火来。

这就懂得了工人能够取火(从考古材料发现,山顶洞人已经懂得人工取火)。

是谁发明的呢?

当然是劳动人民,但是传说中又说成是一个人,叫做“燧人氏”。

燧人氏钻木取火与普罗米修斯盗天火给人类相似。

宙斯拒绝给予人类为了完成他们的文明所需要的最后的物品——火。

但普罗米修斯却想到了个办法,用一根长长的茴香枝,在烈焰熊熊的太阳车经过时,偷到了火种并带给了人类。

于是,宙斯大怒,他吩咐火神给普罗米修斯最严厉的惩罚。

带到高加索山(CaucasusMountians),用一条永远也挣不断的铁链把他缚在一个陡峭的悬崖上,让他永远不能入睡,疲惫的双膝也不能弯曲,在他起伏的胸脯上还钉着一颗金刚石的钉子。

他忍受着饥饿、风吹和日晒。

但是火神(Haphaestus)很敬佩普罗米修斯,悄悄地对他说:

“只要你向宙斯承认错误,归还火种,我一定请求宙斯他饶恕你。

”普罗米修斯摇摇头,斩钉截铁地说:

“为人类造福,有什么错!

我可以忍受各种痛苦,但决不会承认错误,更不会归还火种。

”火神只好把普罗米修斯带到高加索山,用一条永远也挣不断的铁链把他缚在一个陡峭的悬崖上,让他永远不能入睡,疲惫的双膝也不能弯曲,在他起伏的胸脯上还钉着一颗金刚石的钉子。

他忍受着饥饿、风吹和日晒。

此外,宙斯还派一只神鹰每天去啄食普罗米修斯的肝脏,但被吃掉的肝脏随即又会长出来。

尽管如此,他还是没有屈服。

就这样,日复一日,年复一年。

直至一位名叫赫淮斯托斯(Heraclus)的英雄将他解救出来为止,他一直忍受着这难以描述的痛苦和折磨。

现在我们常把普罗米修斯比喻为成为全他人而宁愿牺牲自己的人。

这也成为后来古希腊悲剧的主要题材。

2、洪水神话

在上古时期,对人们的农业生产危害最大的可能就是洪水了,所以在原始文明中都有关于洪水的神话传说。

以洪水为主题或背景的神话,在世界各地普遍存在。

学术界对洪水神话的成因也提出了种种解释。

曾经有过的洪水灾害是如此的惨烈,在人类心灵中留下了不可抹捏的印记,称为一种集体表象,伴随着神话一代一代得流传下来,提醒人类对自然灾害保持戒惧的态度。

国外的洪水神话大多表现这样一种主题,即天帝对人类堕落的失望,洪水是对人类的惩罚,而洪水之后是人类的再造,反映了对人性的反省与批判。

而保留在中国古代文献中的洪水神话,则主要是把洪水看做一种自然灾害,所揭示的是与洪水抗争、拯救生民的积极意义,着重人的智慧以及斗争精神。

中国最著名的是鲧禹治水的故事

鲧禹治水

洪水滔天,鲧窃帝之息壤以堙洪水,不待帝命。

帝令祝融杀鲧于羽郊。

鲧复生禹,帝乃命禹卒布土以定九州。

--《山海经》原文的翻译如下:

大水漫上天际,鲧没有得到天帝的命令,盗取了天帝的神土来堵塞洪水。

天帝派火神祝融在羽山附近杀死了鲧。

鲧腹中生出了禹,天帝就命令禹铺填土壤平治洪水,终于安定了九州。

关于鲧禹治水的神话,在《山海经》中的《海外北经》、《大荒北经》以及《楚辞•天问》、《国语》、《吕氏春秋》、《汉书》等典籍中都有零星记载,这个神话必定有生动丰富的斗争内容。

相传在尧的时代发生了一场大洪水,大家一致推举鲧去治理洪水,他首先奔赴天庭,央求天帝收回洪水,还给人们安宁的生活,可是没有奏效;于是他采用“堵”的方法治水,把高地的土垫在低处,堵塞百川。

然而治水九年,洪水仍旧泛滥不止。

正当他烦闷之际,一只猫头鹰和一支乌龟相随路过,告诉他可以盗取天庭至宝“息壤”来堙塞洪水。

鲧深知此举的罪责,但是看到受尽煎熬的人民,他义无反顾排除万难,盗出了“息壤”。

“息壤土”果然神奇,撒到何处,何处就会形成高山挡住洪水,并随水势的上涨自动增高。

天帝知道鲧盗息壤的事情后,派火神祝融将鲧杀死在羽郊,取回了息壤,洪水再次泛滥。

鲧死不瞑目,尸体3年不烂,天帝知道后怕鲧变做精怪,再次派祝融拿着天下最锋利的“吴刀”剖开鲧的肚子看个究竟。

可是奇迹发生了,从鲧的肚子里跳出一个人来,那就是鲧的儿子禹;禹承父业,又历经九年,终将洪水彻底制服。

鲧的死不瞑目,不是因为顾及自己的生死,而是因为惦念自己的理想未能实现,治水还未成功,而人民仍旧生活在苦难之中。

鲧不计生死,为了拯救人民而触犯天庭的大无畏精神,堪与希腊神话中为了将火种带向人间而冒犯宙斯的普罗米修斯相媲美。

鲧禹治水神话是以上古发生过大水灾、人类与洪水进行搏斗并取得最后胜利作为现实生活基础而产生的。

鲧禹父子都是人民热情歌颂的治水英雄的代表。

鲧的失败孕育了禹的胜利,失败是成功之母。

这反映了劳动人民对自然规律的新认识,他们是善于总结治水斗争的经验教训的。

资料参考

据说中国在古代闹过一次大水灾,那水势的浩大,灾害的严重,简直使人难以想象。

那时,大地一片汪洋,庄稼淹没了,房屋冲塌了,人们扶老携幼,逃到山上或大树上去。

有的人虽然逃到了小山或树上,但因为经不住风雨的吹打,特别是找不到食物,不久就冻死饿死了。

有些人虽然侥幸逃到了比较大的山上,可以到山洞栖身,或用树枝树叶搭起窝棚躲避风雨,寻找树皮、野菜充饥,暂时维持生命,但人多树少,各种毒蛇猛兽也因逃避洪水上山,威胁人类,所以每天淹死、饿死、冻死,以直被野兽毒蛇侵害而死的人,真不知有多少。

这时,人们都苦苦的哀告天帝,祈求他斥退洪水,把他们从死亡中拯救出来。

但是高高在上的天帝,只顾自己在天庭中寻欢作乐,根本不把下方受害遭难的“蚁民”——在他的眼里,下方的人民就象蚂蚁一样不值钱——放在心上,对于人们的苦苦哀号,毫不理会。

人们悲惨的遭遇倒是感动了天神鲧,他命神鸟去偷窃能阻止洪灾的“息壤”,“息壤”虽小,分量却不轻,鲧就叫来了神龟去驮,神龟将“息壤”放在地上,大地顿时好转。

天帝知道了,就将“息壤”收回,并害死了鲧,但三年后鲧的肚子却裂开了,生出天神禹。

禹出生以后,鲧就变成一条玄鱼游走了。

禹决定向他的父亲鲧一样去治水,但他没有求天帝,而是率领他的部下,前去治水。

他们杀死了引起水灾的魔神共工的部下无支祈,但共工知道后,连忙逃走。

禹主要的目的是疏通河道,许多神知道后,都愿意出一份力,伏羲送禹一幅八卦图,河神冯夷送禹一幅河图。

禹收下后就开始治水了。

连帮鲧偷“息壤”的神龟和应龙也来助阵,使得进展很快。

但他们到龙门时问题就大了:

龙门是个重要咽喉,禹和他的部下、朋友们花了5年时间才将龙门开凿出一个豁口,使河水畅流而下,一泻千里。

禹的妻子生了一个儿子,叫启,禹路过家门都没有进去。

就是这样,禹在治水期间,曾经三次经过自己的家门,一次都没有进去过。

时间一天一天过去了。

禹从南方走到北方,从太阳处的地方跑到太阳落的地方,不顾风吹雨打,不顾艰险劳累,一直率领人们从事治水的艰苦劳动。

经过了十三年,禹终于将水治理好,完成了鲧的遗愿。

圣经中诺亚方舟的故事是古希伯莱人对于洪水的理解。

诺亚方舟

“诺亚方舟”是出自圣经《创世纪》篇。

由于偷吃禁果,亚当夏娃被逐出伊甸园。

此后,该隐诛弟,揭开了人类互相残杀的序幕。

人世间充满着强暴、仇恨和嫉妒,只有诺亚是个义人。

上帝看到人类的种种罪恶,愤怒万分,决定用洪水毁灭这个已经败坏的世界,只给诺亚留下有限的生灵。

上帝要求诺亚用歌斐木建造方舟,并把舟的规格和造法传授给诺亚。

此后,诺亚一边赶造方舟,一边劝告世人悔改其行为。

诺亚在独立无援的情况下,花了整整120年时间终于造成了一只庞