小专题34简答题答题思路.docx

《小专题34简答题答题思路.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《小专题34简答题答题思路.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

小专题34简答题答题思路

小专题34 简答题答题思路

小专题跟踪训练34

1.(2015·浙江10月选考,28)阅读材料,回答下列问题:

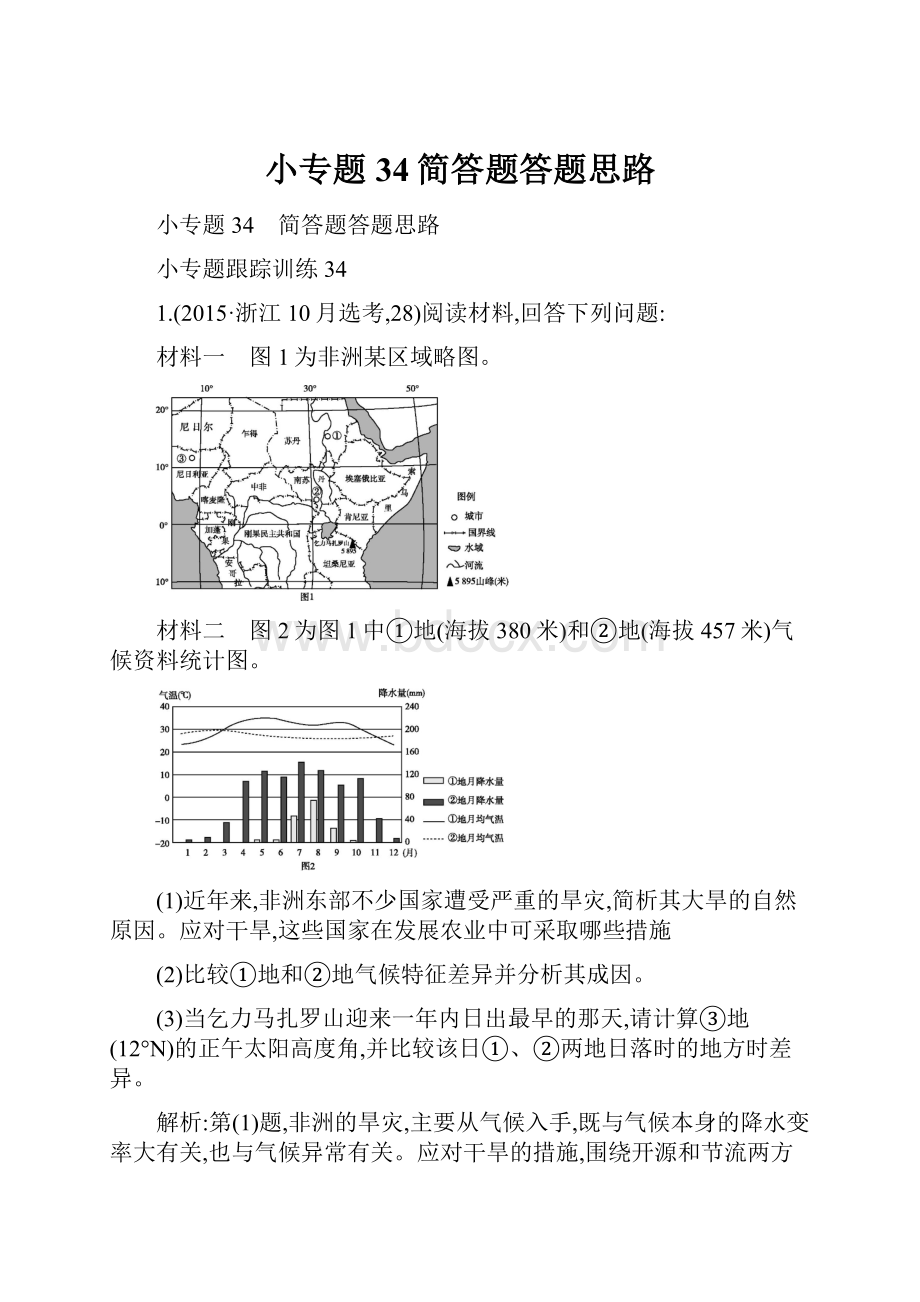

材料一 图1为非洲某区域略图。

材料二 图2为图1中①地(海拔380米)和②地(海拔457米)气候资料统计图。

(1)近年来,非洲东部不少国家遭受严重的旱灾,简析其大旱的自然原因。

应对干旱,这些国家在发展农业中可采取哪些措施

(2)比较①地和②地气候特征差异并分析其成因。

(3)当乞力马扎罗山迎来一年内日出最早的那天,请计算③地(12°N)的正午太阳高度角,并比较该日①、②两地日落时的地方时差异。

解析:

第

(1)题,非洲的旱灾,主要从气候入手,既与气候本身的降水变率大有关,也与气候异常有关。

应对干旱的措施,围绕开源和节流两方面,主要从修水库、跨流域调水以及培育抗旱良种等方面作答。

第

(2)题,①地位于热带沙漠气候区,②地位于热带草原气候区。

第(3)题,乞力马扎罗山位于南半球,当地夏至日(12月22日)白昼最长、日出最早,此时太阳直射南回归线,③地正午太阳高度角等于90°减去°(③地和南回归线之间的纬度差),得出°。

12月22日越向北白昼越短,①地日落比②地要早,也是一年中差值最大的一天。

答案:

(1)原因:

热带草原气候,降水变率大;气温高,蒸发量大;近年来气候异常,降水偏少。

措施:

修建水库等水利工程;提高区域用水协作协调能力;培育抗旱农作

物等。

(2)①地年降水量较小,主要受干燥的东北信风影响时间长;②地年降水量较大,主要受赤道低气压带影响大;②地年均温要低于①地,因其靠近赤道,雨天多,对太阳辐射的削弱作用较强。

(3)°;①地日落地方时数值比②地小,两地日落地方时数值一年中差距最大。

2.阅读材料,结合所学知识,回答下列问题:

材料一 中国首条、同时也是世界上第一条投入运营的新建高寒地区高速铁路——哈大高铁于2012年12月1日开通运营,921千米的高铁将东北三省主要城市连为

一线。

材料二 吉林省气象科学研究所将发生的冷害频率作为一级指标,以影响冷害减产率的降水因子为二级指标,把东北地区划分为五个冷害区域。

图中Ⅰ区为最轻冷害区,Ⅱ区为较轻冷害区,Ⅲ区为轻冷害区,Ⅳ区为重冷害区,Ⅴ区为严重冷害区。

(1)简述哈大高铁建设的主要区位因素,并分析其开通运营对东北地区社会经济发展的意义。

(2)分析影响东北地区冷害发生频率大的主要因素,并列举东北农业区防治冷害的措施。

(3)填下表,对比图中甲、乙两地农业生产过程中面临的生态环境问题和农业发展

方向。

甲

乙

生态环境问题

农业发展方向

解析:

第

(1)题,影响高铁建设的主要区位因素是经济和科技。

哈大高铁的开通运营对东北地区社会经济发展的意义可从加强区域联系和经济合作、带动相关产业发展、缓解交通运输压力等方面分析。

第

(2)题,读图可知,影响东北地区冷害发生频率的主要因素是纬度和地形。

防治冷害的措施可从加强监测、选种抗寒作物、加强管理、建设塑料大棚等方面分析。

第(3)题,根据甲、乙两地区域特征分析即可。

答案:

(1)经济发展水平和科技水平。

加强辽中南沿海与东北内地的联系,促进东北地区的经济合作;形成快捷的南北客运通道,带动相关产业发展;缓解东北地区铁路运输压力,促进人员流动与货物流通。

(2)纬度和地形。

加强气象监测与预报;选种抗寒作物;加强农田管理,及时浇灌农田,建设塑料大棚或温室等。

(3)

甲

乙

生态

环境

问题

水土流失,土层变薄,肥力下降;湿地萎缩,生态功能下降

森林资源减少,森林覆盖率降低,珍稀动植物濒临灭绝,生物多样性

减少

农业

发展

方向

继续强化商品粮、豆等大宗农产品的生产,以保障国家粮食需求;发展优质品种,提高产品质量和竞争力;加快发展农产品加工业,延长产业链,增大产品附加值;推进农业向规模化、专业化和生态化方向发展,建设绿色食品基地

以森林资源保育为核心,发展特色农业和特色产品配套加工业

3.(2017·浙江4月选考,28)阅读材料,回答下列问题:

材料一 图1为世界某区域略图。

图2为图1中①、②、③地的气候统计资料。

材料二 下表为图1中甲地的年平均降水量统计资料。

单位:

mm

平均值

最大值

最小值

6~9月占全年比重(%)

材料三 渔产品和花生是甲地所在国家支柱性出口产品。

20世纪60年代该国年均鱼产量万吨,此后快速增长,1997年产量达到峰值万吨后开始下降。

(1)说出①地1月和7月的风向,并从大气环流角度说明7月风向成因。

(2)说出影响①②③地自然地理环境差异的主要因素。

从气候特征的角度,分析②地自然带的成因。

(3)甲地是所在国花生主产区,分析降水特征对该地农业生产的影响。

(4)分析甲地所在国海洋渔业资源丰富的原因及渔业生产目前面临的主要环境

问题。

解析:

第

(1)题,由于①地位于赤道附近,随气压带风带的季节移动,该地的风向呈现明显的季节变化。

1月气压带风带南移,该地受东北信风影响;7月气压带风带北移,南半球的东南信风越过赤道,在地转偏向力的作用下向右偏转形成西南风。

第

(2)题,根据图2中三地的气候资料可以判断①地为热带雨林气候,②地为热带草原气候,③地为热带沙漠气候,自然带由热带雨林带(森林)更替为热带草原带(草原)再更替为热带荒漠带(荒漠),因此①②③自然地理环境差异的主要因素是水分。

从气温资料图可以看出②地全年气温均在24℃以上,为热带气候;从降水资料图中可以看出②地年降水量在500~1000mm,且降水集中在6~9月(10~次年4月降水稀少),年内有明显的干湿两季,因此为热带草原气候,形成热带草原带。

第(3)题,根据甲地的年平均降水量表格可知,甲地6~9月降水占全年的%,其他季节降水少,降水年内分布不均,季节变化大,旱季时间长。

花生对水的需求量大,因此花生生产主要集中在6~9月,受旱涝灾害影响大,旱季时需要灌溉才能生产,由于所处纬度低,气温高,蒸发旺盛,易出现盐渍化,影响农业生产。

第(4)题,甲地位于非洲大陆西岸,沿岸有加那利寒流,加那利寒流为上升补偿流,将海水深层的营养盐类带至表层,为鱼类提供丰富的饵料;甲地所在国位于河流入海口,河流为鱼类带来丰富的营养物质,使饵料充足,因此渔业资源丰富,形成渔场。

目前由于人类活动增强,过度捕捞,导致渔业资源枯竭,生物多样性减少。

答案:

(1)1月东北风;7月西南风;东南信风越过赤道转成为西南风。

(2)降水。

年降水量500~1000毫米;降水集中在6月~9月(10月~4月降水稀少),年内有明显的干湿季;全年高温,气温在24℃以上,形成热带草原带。

(3)生产主要集中在6月~9月降水较丰富月份;降水量年内、年际变化大,生产易受旱涝灾害影响;降水变率大,生产对灌溉的依赖性强;年内旱季时间长,土壤易盐渍化,对农业生产影响大。

(4)沿岸有寒流经过;洋流为上升流,带来丰富的营养物质,形成渔场;过度捕捞;导致资源枯竭,生物多样性减少。

4.(2017·浙江4月选考,29)阅读材料,回答下列问题:

材料一 图1为赤峰市及附近区域略图。

材料二 白灾是在冬季引起牲畜大量死亡的一种气象灾害。

近年来,赤峰市游牧民在条件较好的区域定居,形成具有一定规模的居民点,在居民点附近种植饲草发展畜牧业。

赤峰市发挥当地优势,通过发展种(种植业)—养(畜牧业)—加(加工业)产业链,促进农业产业化发展和农业综合生产力提高。

材料三 某地理兴趣小组在图1中某地进行天文观测。

图2为地轴与北极星关系示意图。

图3为该地测得的北极星高度。

在北京时间12时16分测得当地正午太阳

高度。

(1)与游牧相比,阐述定居后牧业区位因素的变化。

(2)分析赤峰市发生白灾的自然原因,并说明定居后牧业抗灾能力增强的主要原因。

(3)分析赤峰市有利于形成“种—养—加”产业链的条件。

(4)根据图3用实线绘出观测地春分日的正午太阳高度,说出观测地相对于赤峰市的方位。

解析:

第

(1)题,根据材料“近年来赤峰市游牧民在条件较好的区域定居,形成具有一定规模的居民点,在居民点附近种植饲草发展畜牧业”可知该地居民不再逐水草而居,对自然条件的依赖性降低;生产规模扩大,牧民自己种植牧草,不再依赖天然牧草,集约化程度提高。

随着牧民的定居,该地基础设施会逐步得到改善,交通条件改善。

第

(2)题,白灾又称“白毛风”,是草原被深度超过15cm的积雪覆盖,使放牧无法进行的一种灾害。

如果积雪疏松,马、羊尚有可能扒开雪层吃到牧草;如果积雪由于乍暖后又降温,雪表面结成冰壳,则牲畜不仅吃不到草,而且易受冰壳刮伤。

“白毛风”天气使游牧的牧民和羊群迷失方向,交通受到严重阻塞。

同时,因天寒地冻、粮草不足,人员受伤冻、牲畜被冻死。

随着经济发展水平的提高,人们对牲畜的防护增强,储存的牧草也增多,因此抵御白灾的能力增强。

第(3)题,根据赤峰市及附近区域略图中年等降水量线可知,赤峰位于半湿润与半干旱的过渡地带,因此种植业和畜牧业均能发展,种植业可为畜牧业提供丰富的饲料,种植业和畜牧业为农副产品加工业提供充足的原料,因此具备形成“种—养—加”产业链的条件。

第(4)题,据图观测点北极星的高度为45°,因此该地所在的纬度位置为45°N,根据“在北京时间12时16分测得当地正午太阳高度”可知,当北京时间为12时16分时,该地为正午12时,因此可计算出该地的经度为116°E,从图中可以看出,赤峰的纬度位置在44°N以南,116°E东侧,因此该地位于赤峰的西北方向。

春分日时,太阳直射赤道,根据正午太阳高度计算公式可以计算出该地的正午太阳高度为45°。

答案:

(1)对自然条件的依赖性减小;生产规模扩大;集约化水平提高;交通等条件

改善。

(2)气温低;降雪量大;积雪覆盖草场时间长。

饲草储藏增多,圈舍对牲畜的防护

增强。

(3)位于半湿润半干旱过渡地带(农牧交错带),种植业和畜牧业均可发展;种植业为畜牧业提供丰富饲料;种植业和畜牧业为农畜产品加工业提供丰富原料。

(4)如图:

西北。

5.(2016·浙江10月选考,29)阅读材料,回答下列问题:

材料一 青海湖是我国第一大内陆湖,湖面海拔3196米。

湖区全年风力较强,冬、春季节多大风,主导风向为西北风。

图1为青海湖流域略图,图2为图1中甲区域沙地分布图。

图3为湖区某地气候统计图。

材料二 下表为环青海湖区域1977~2010年部分土地利用类型面积变化(单位:

平方千米)。

土地利用类型

1977年

1987年

2000年

2010年

耕地

302

419

451

454

草地

7286

7144

7098

7096

建设用地

7

13

20

36

水域

4678

4568

4533

4575

(1)指出甲区域沙地的主要沙源地,分析甲区域沙地的成因。

(2)说出21世纪以来青海湖水面变化的特点,分析引起这种变化的主要原因。

(3)近年来,环青海湖区域由生态破坏引起的自然灾害加重。

说出该自然灾害的类型,并从土地利用变化的角度分析该自然灾害加重的原因。

解析:

第

(1)题,根据材料一图文信息可知,甲区域的沙源主要有两个:

一个是河谷宽广,三角洲面积大,泥沙沉积量多;另一个是冬、春季节湖泊面积萎缩,湖岸裸露出大量泥沙。

主要的动力有:

冬、春季节西北风风力强劲,有利于风沙输送;东部山地阻挡,风力减小,有利于风沙堆积。

第

(2)题,该地地处我国青藏高原地区,湖水补给主要是来自发源于北部山地的河流;河流补给来自高山冰雪融水,全球气候变暖使冰雪融化量增多,河水量增多,湖泊得到补给量增多,导致湖面扩大。

第(3)题,分析生态破坏问题主要从自然原因和人为原因两方面考虑,结合材料信息可知,环青海湖区域冬春季节沙源丰富,风力强劲,裸露地表增多,易出现风沙(沙尘暴)天气;草地被开垦为耕地,建设用地增多,草原遭破坏,土地荒漠化严重。

答案:

(1)沙源地:

河谷及三角洲;湖岸。

成因:

河谷宽广,三角洲面积大;冬、春季节湖泊面积不断缩小,裸露的湖岸带变宽,沙源物质丰富;西北风经过湖面,尤其冬季湖面结冰,使风力增强,有利于风沙输送;受甲区域以东山地(日月山)阻挡,风速减小,有利于风沙堆积。

(2)特点:

湖面扩大。

原因:

湖水补给主要来自发源于北部山地(祁连山)的河流:

全球变暖使高山冰雪融水增加,河流补给量增大。

(3)风沙(沙尘暴),土地荒漠化。

草地被开垦为耕地,草原遭到破坏;冬春季节裸露地表增多;建设用地增加,风力侵蚀增强。