贵州站在历史性跨越的新起点上.docx

《贵州站在历史性跨越的新起点上.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《贵州站在历史性跨越的新起点上.docx(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

贵州站在历史性跨越的新起点上

贵州站在历史性跨越的新起点上

简要内容:

为了走出重重大山,实现与东部发达地区的快捷连接,2007年、2008年贵州相继开工建设贵阳至广州高速公路和快速铁路。

经过新中国成立60年特别是改革开放30年以来的艰苦努力,贵州相继建成了一大批水利工程,极大地缓解了工程性缺水问题。

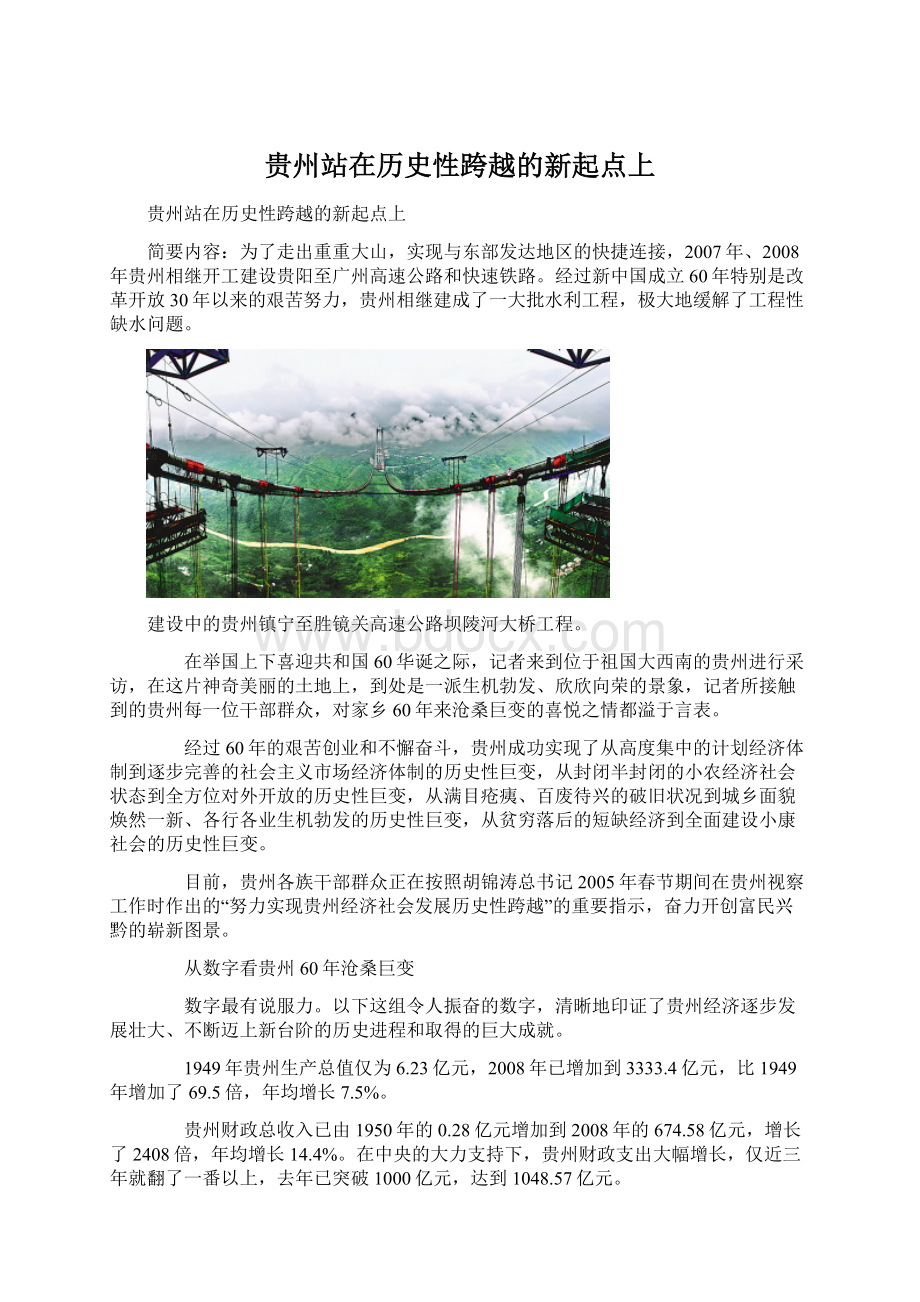

建设中的贵州镇宁至胜镜关高速公路坝陵河大桥工程。

在举国上下喜迎共和国60华诞之际,记者来到位于祖国大西南的贵州进行采访,在这片神奇美丽的土地上,到处是一派生机勃发、欣欣向荣的景象,记者所接触到的贵州每一位干部群众,对家乡60年来沧桑巨变的喜悦之情都溢于言表。

经过60年的艰苦创业和不懈奋斗,贵州成功实现了从高度集中的计划经济体制到逐步完善的社会主义市场经济体制的历史性巨变,从封闭半封闭的小农经济社会状态到全方位对外开放的历史性巨变,从满目疮痍、百废待兴的破旧状况到城乡面貌焕然一新、各行各业生机勃发的历史性巨变,从贫穷落后的短缺经济到全面建设小康社会的历史性巨变。

目前,贵州各族干部群众正在按照胡锦涛总书记2005年春节期间在贵州视察工作时作出的“努力实现贵州经济社会发展历史性跨越”的重要指示,奋力开创富民兴黔的崭新图景。

从数字看贵州60年沧桑巨变

数字最有说服力。

以下这组令人振奋的数字,清晰地印证了贵州经济逐步发展壮大、不断迈上新台阶的历史进程和取得的巨大成就。

1949年贵州生产总值仅为6.23亿元,2008年已增加到3333.4亿元,比1949年增加了69.5倍,年均增长7.5%。

贵州财政总收入已由1950年的0.28亿元增加到2008年的674.58亿元,增长了2408倍,年均增长14.4%。

在中央的大力支持下,贵州财政支出大幅增长,仅近三年就翻了一番以上,去年已突破1000亿元,达到1048.57亿元。

2008年贵州粮食总产量达到1158万吨,比1949年增长2.9倍,乡村人口人均占有粮食达到431公斤,比1952年增加199.68公斤,在全省总人口增长近3倍的情况下,稳定解决了吃饭问题。

2008年贵州城镇居民人均可支配收入达到11758.76元,农民人均纯收入达到2796.93元,扣除价格因素,分别比1978年增长了6.4倍和4倍。

2008年贵州金融机构存贷款余额分别达到4736.93亿元和3569.27亿元,是1952年的8027倍和19828倍。

“改善贵州的生产生活条件,重点看来首先还是路和水”

贵州是全国唯一没有平原支撑的岩溶山区省份,交通和水利一直是制约贵州发展的两大“瓶颈”。

2007年全国两会期间温家宝总理在参加贵州代表团讨论时指出:

“改善贵州的生产生活条件,重点看来首先还是路和水”。

新中国成立60年来,贵州各族干部群众为改变交通落后面貌,进行了不懈奋斗。

全省高速公路从无到有,2008年达到924公里,贵阳通达各市(州、地)中心城市的高速公路实现联网,“一横一纵四连线”公路主骨架网全部建成;2008年公路通车总里程达到125365公里,比1949年增长63.3倍,实现了县县通油路、乡乡通公路;铁路营业里程达到2117公里,比1978年增加751公里;新增五级以上航道543公里,通航里程达到3625公里;贵阳龙洞堡国际机场和一批支线机场建成通航。

为了走出重重大山,实现与东部发达地区的快捷连接,2007年、2008年贵州相继开工建设贵阳至广州高速公路和快速铁路。

以这两条快速通道为龙头,贵州正在强力推进省会贵阳通往全国7小时快铁交通圈和县县通高速公路体系建设。

“只要这一目标得以实现,将彻底改变我们交通落后的状况,尽快形成全省快捷通达全国、辐射畅通省内、兼顾客货运输的现代化交通体系,恢复和巩固贵州在西南地区的陆路交通枢纽地位,为贵州经济社会又好又快发展注入强大动力”,记者在采访过程中不断感受到贵州人民对加快改善交通落后面貌的热切期待。

水是生命之源。

贵州本身并不缺水,年均降水量达1200毫米左右,比全国平均水平高出近一倍。

但由于地处典型的喀斯特高原山地,天上的降雨都往地底下流,存不住水;即便形成了地表径流,也往往由于江河两岸是高山,中间是峡谷,取用难度大、成本高,工程性缺水成为制约经济社会发展的一个突出问题。

经过新中国成立60年特别是改革开放30年以来的艰苦努力,贵州相继建成了一大批水利工程,极大地缓解了工程性缺水问题。

中央和省投入全省水利建设的财政资金大幅增加,其中仅2006年至2008年就达70.4亿元,是“十五”期间的1.5倍;2008年农村人口人均有效灌溉面积达到0.52亩,其中2006年至2008年就新增0.15亩,三年新增有效灌溉面积413.65万亩,相当于前28年累计新增有效灌溉面积的1.6倍;近三年新增解决农村700多万人的饮水安全问题。

水利事业的突飞猛进,使贵州老百姓得到了实惠,尝到了甜头。

记者采访时,正值贵州连续干旱,但由于这些年贵州通过统筹利用地表水和地下水、实施长距离管道送水等措施,使水利设施条件和保障能力有了较大提升,今年旱情对农业等方面的影响比前些年要小得多。

“贵州既能致富又能支持全国的主要是电力”

贵州具有水火互济的能源资源优势,全省可开发水能蕴藏量1874.5万千瓦,煤炭保有储量549.18亿吨,有“江南煤海”之称。

但长期以来这些宝贵的资源都沉睡在地下,没有得到充分开发,1949年贵州电力装机容量只有0.3万千瓦。

2000年中央作出实施西部大开发的重大战略决策,给贵州大规模开发能源资源带来了难得契机。

中央领导多次强调,贵州要靠电力起飞,贵州既能致富又能支持全国的主要是电力,并把贵州作为实施“西电东送”的重点省份。

为了加快把能源资源优势转变为经济优势和产业优势,贵州举全省之力实施“西电东送”工程,取得了显著成效。

贵州电网公司负责人告诉记者,从2000年到2009年8月,贵州电网统调装机容量在关停小火电机组100.4万千瓦的基础上,从558.87万千瓦增加到2460.8万千瓦,发电量年均增长16.67%,累计向广东送电1435亿千瓦时,2008年黔电送粤电量321.26亿千瓦时,已占广东省全社会用电量的9.16%,是西电送粤最多的省份。

此外,贵州还累计向广西、云南、重庆、湖南等周边省区市送电273.22亿千瓦时。

“西电东送”既使贵州能源资源转化效益成倍增长,又使广东等受电省得到了实惠。

据专家介绍,通过“西电东送”变输煤为输电,有利于贵州资源实现就地转化增值,仅增值税就可提高近两倍。

贵州省经济信息化委负责人说:

“由于黔电送粤落地价低于广东当地电厂上网价,并且我省输出电量大部分集中在用电高峰季节和高峰时段,对减少广东用电成本和环境压力,缓解广东用电紧缺矛盾起到了积极作用。

”如今,“西电东送”已成为拉动贵州经济起飞的发动机,也是实现东西合作、良性互动、互利双赢的成功典范。

能源工业发展取得突破,有力地带动了贵州下游延伸产业的发展。

依托能矿资源组合优势,贵州以煤化工、磷化工、煤电化和煤电铝、煤电磷、煤电钢一体化等为重点,进一步加快了优势原材料工业发展步伐。

记者在桐梓煤化工循环经济工业基地施工现场看到,各个工程建设正在紧张有序进行,工地一片繁忙,项目负责人告诉记者,该项目完全是按照循环经济的模式实施的,项目建成后将有效延伸产业链,提高产业集中度,实现产业内部的效益最大化。

在大力发展能源、优势原材料工业的同时,贵州还充分利用良好的生态环境和丰富的生物资源,大力发展特色食品、民族制药等轻工业,这些产业近些年来呈现出加快发展的良好势头。

茅台酒产量达到1万吨曾经是毛泽东、周恩来等老一辈党和国家领导人对贵州的殷切希望,2003年这一遗愿终于变成了现实。

而从2004年到2008年,仅用了5年时间,茅台酒产量就突破两万吨。

作为中国国酒,如今茅台酒已成为中国白酒行业的领头羊,而且“贵州茅台”多年稳居沪深两市第一高价股。

除了茅台酒而外,“老干妈”、“牛来香”、“益佰”等已成为享誉全国的品牌,这些企业也成为带动农民增收的龙头企业。

“贵州保护生态环境的工作要抓得紧而又紧、实而又实”

生态保存良好是贵州最突出的竞争优势之一,但由于贵州特殊的自然地理条件,生态环境十分脆弱。

2005年2月11日,胡锦涛总书记在贵州视察时特别讲到,贵州资源丰富、环境优美,但总体上生态环境十分脆弱,极易受到破坏而很难修复,保护生态环境的工作要抓得紧而又紧、实而又实。

西南的石漠化、西北的荒漠化、东北的盐碱地,被称为我国最严重的三大生态问题,其中西南的石漠化又以贵州最为严重。

由于长期坡地过度垦殖和乱砍滥伐等原因,改革开放初期,全省森林覆盖率降到历史最低谷的12.6%。

石漠化不仅是造成贵州农村农民贫困的重要根源,而且对下游地区生态安全构成严重威胁。

为了修复生态,遏制石漠化蔓延,实施西部大开发以来,贵州坚持把以退耕还林为重点的生态建设作为西部大开发的战略重点来抓,森林覆盖率每年提高一个百分点以上,到2008年已达40%以上。

但由于特殊的岩溶地质条件,目前贵州石漠化面积还在以每年2%—3%的速度扩展。

为了尽快破解石漠化这一世界性生态难题,贵州紧紧抓住国家将该省55个县纳入全国100个石漠化综合治理试点县范围的机遇,统筹谋划、系统推进,坚持固土与治水并重,生物措施、工程措施和技术措施并举,大力推进石漠化综合治理。

据贵州省发改委有关负责人介绍,按照目前的工作进度,到2015年将治理石漠化面积1.77万平方公里,全省大部分地区水土流失和石漠化扩展的趋势得到遏制。

发展草地生态畜牧业,既能有效涵养水源、治理石漠化,保护生态环境,又能调整优化农业产业结构,帮助农民增收致富,这是这几年贵州在实践中探索出的成功路子。

2007年贵州确定了20个草地生态畜牧业产业化科技扶贫示范县,2008年增加到33个,记者在这些示范县看到,只要山坡上长草,流下来的水都是清的,因为草根把土固住了,泥就不会被带走。

经过几年的发展,示范县项目区农民人均纯收入已从2006年的1486元增加到2606元,其中来自草地生态畜牧业的收入已占三成以上。

贵州至今仍保存着许多没有受到工业社会侵蚀的自然净土,加上这些年不断加大环保投入和工作力度,生态环境进一步得到改善。

由于生态保存良好,农产品品质高,在市场上具有较强的竞争力,目前已经有不少人到贵州建立蔬菜等农产品生产基地,把种出来的产品运到珠江三角洲销售。

“贵州是要靠没有污染卖钱的”,如今这一观念已在贵州上下深入人心。

良好的生态环境加上宜人的气候和丰富的资源,吸引着越来越多的人到贵州观光旅游、投资兴业。

一些珠三角地区的朋友告诉记者,现在他们已在贵州买房子,贵阳至广州快速通道打通以后,他们不仅可以在贵州度周末,而且夏天可以在贵州住两个月,还可以把父母送到贵州避暑和休闲旅游。

“越是困难的时候,越要关注民生”

“越是困难的时候,越要关注民生”,这是中央领导反复强调的一句话,这一要求对于贵州来讲更具有特别的现实意义。

由于历史、自然、地理等原因,贵州经济社会发展仍然相对滞后,解决民生问题的任务无疑更为艰巨。

但随着采访的深入,记者发现,贵州在解决重大民生问题方面作出了系统的制度安排,老百姓普遍关注的急难问题正在得到较好的解决。

就业是民生之本,社保是民生之基。

改革开放以来特别是最近几年来,贵州始终把就业和社会保障作为民生建设的重点来抓,通过实施积极的就业政策,城镇登记失业率一直控制在4.5%以内。

在中央的大力支持下,贵州已基本建立了覆盖城乡的社会保障体系框架。

城乡低保是保障困难群众基本生活的最后一道防线,起着最后兜底的保障作用。

从2007年7月1日起,贵州将所有农村贫困人口纳入农村低保,开创了从制度上抑制贫困和扶贫的新格局,2008年全省农村低保人口已达324万人,基本实现了以县为单位的“应保尽保”。

城市低保也实现了动态管理下的“应保尽保”和分类施保。

下大力解决看病难、看病贵问题,让所