初中七八九年级文言重点篇目文言整理.docx

《初中七八九年级文言重点篇目文言整理.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《初中七八九年级文言重点篇目文言整理.docx(33页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

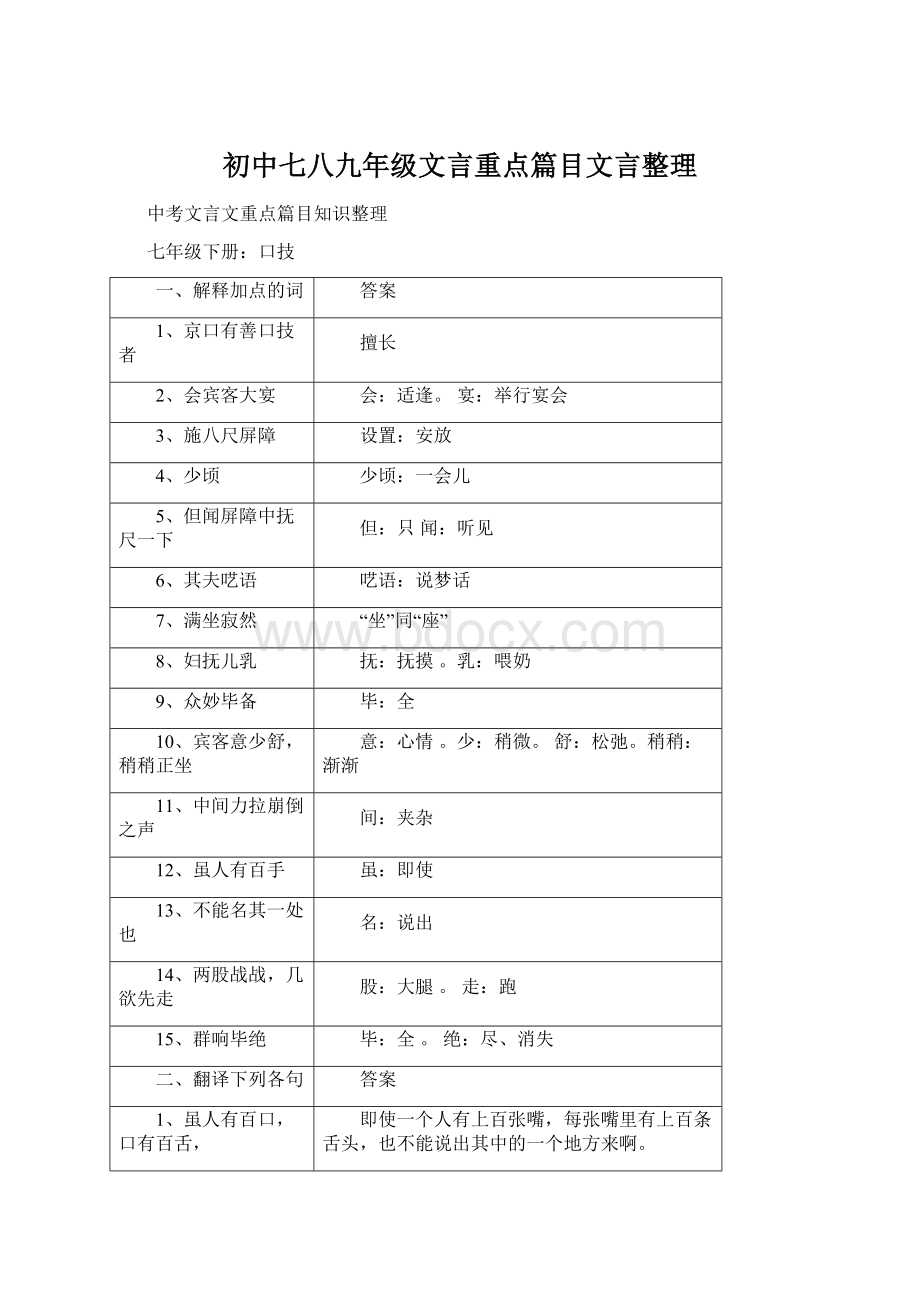

初中七八九年级文言重点篇目文言整理

中考文言文重点篇目知识整理

七年级下册:

口技

一、解释加点的词

答案

1、京口有善口技者

擅长

2、会宾客大宴

会:

适逢。

宴:

举行宴会

3、施八尺屏障

设置:

安放

4、少顷

少顷:

一会儿

5、但闻屏障中抚尺一下

但:

只闻:

听见

6、其夫呓语

呓语:

说梦话

7、满坐寂然

“坐”同“座”

8、妇抚儿乳

抚:

抚摸。

乳:

喂奶

9、众妙毕备

毕:

全

10、宾客意少舒,稍稍正坐

意:

心情。

少:

稍微。

舒:

松弛。

稍稍:

渐渐

11、中间力拉崩倒之声

间:

夹杂

12、虽人有百手

虽:

即使

13、不能名其一处也

名:

说出

14、两股战战,几欲先走

股:

大腿。

走:

跑

15、群响毕绝

毕:

全。

绝:

尽、消失

二、翻译下列各句

答案

1、虽人有百口,口有百舌,

不能名其一处出。

即使一个人有上百张嘴,每张嘴里有上百条舌头,也不能说出其中的一个地方来啊。

于是宾客无不变色离席,奋袖出臂,两股战战,几欲先走。

在这种情况下,客人们没有不吓得变了脸色,离开座位,捋起衣袖露出手臂,两条大腿哆嗦打抖,几乎想要抢先跑掉。

三、回答以下问题

答案

1、归纳文章的主旨

通过描写一场精彩的口技表演,展示赞扬了口技艺术的魅力和表演者高超的技艺。

2、文多处描述听众的反应,

这些描述有什么效果?

课文三次描述听众的反应:

一是“满座宾客无不伸颈,侧目,微笑,默叹,以为妙绝”。

“伸颈”“侧目”说明宾客听得入神,被深深吸引,惟恐有所遗漏;“微笑”,表示宾客对表演心领神会,感到满意;“默叹”写出宾客为表演者的技艺折服而又不便拍案叫好的神态。

二是“宾客意少舒,稍稍正坐”。

“正坐”与“伸颈”“侧目”对照。

“稍稍”是“逐渐”“渐渐”的意思,细致地表现了宾客情绪由紧张到松弛的渐变过程。

三是“宾客无不变色离席,奋袖出臂,两股战战,几欲先走”。

写宾客惊慌欲逃的神态、动作,说明口技表演达到以假乱真的绝妙境界。

这三处侧面描写,层层深入,生动细腻地刻画出听众的心理变化过程,表现了这场精彩的演出对听众具有巨大吸引力的表演效果,从而烘托了口技表演者技艺的高超。

七年级下册:

狼

一、解释加点词的含义

答案

1、止有剩骨

止:

通“只”

2、顾野有麦场。

顾:

回头看。

3、苫蔽成丘

苫蔽:

遮盖。

4、一狼径去,其一犬坐于前。

犬坐:

像犬一样坐着

5、一狼洞其中。

洞:

打洞

6、意将隧入以攻其后也。

意:

企图、打算。

隧:

钻洞。

7乃悟前狼假寐

假寐:

假装睡觉。

8、意暇甚

意:

神情。

9、恐前后受其敌

敌:

攻击。

10、止增笑耳

止:

通“只”。

耳:

罢了。

二、译句

1、投以骨。

1、把骨头投向(狼)。

2、一狼径去,其一犬坐于前。

2、一只狼径直走开,其中一只像狗似的蹲坐在前面。

3、场主积薪其中,苫蔽成丘。

3、场主人把柴草堆在那里覆盖成小山似的。

4、狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?

只增笑耳。

4、狼也太狡猾了,可是一会儿两只狼都被砍死了,禽兽的欺骗手段又能有多少呢?

只不过给人们增添点笑料罢了。

三、阅读全文,回答下列问题。

1、阐述本文主旨。

1、本文叙述了屠户与狼斗争的故事,揭露了狼贪婪、凶狠和狡诈要本性,赞扬了屠户的机智、勇敢。

2、文中是怎样写狼的狡猾的?

文中表现狼狡猾的语句有:

“缀行甚远”、“一狼得骨止,……而两之并驱如故。

”“狼不敢前,眈眈相向”、“一狼径去,其一犬坐于前……意暇甚。

”“一狼洞其中,意将隧入以攻其后也。

”“前狼假寐,盖以诱敌”等。

3、结尾一段是什么表现手法?

结尾一句话是对狼及像狼一样的恶势力的讽刺嘲笑,但换个角度,它又告诉“人”什么呢?

是议论。

它告诉人们:

对待像狼一样的恶势力,不能幻想妥协,必须敢于斗争,善于斗争,才能取得胜利。

八年级上册:

《桃花源记》

一、词语解释

缘溪行

沿着

落英缤纷

落花

甚异之

诧异

豁然开朗

开阔的样子

俨然

整齐的样子

阡陌交通

交错相通

黄发垂髫

老人小孩

怡然

喜悦的样子

具答之

详尽

咸来问讯

都

率妻子邑人

妻子儿女

绝境

与世隔绝的地方

不复出焉

再

无论魏晋

更不必说

延至其家

邀请

处处志之

作标记

欣然前往

高兴的样子

无问津者

渡口

二、翻译

1、芳草鲜美,落英缤纷。

芳香的野草鲜艳美丽,落花到处都是。

2、土地平旷,屋舍俨然。

土地平坦开阔,房屋整整齐齐。

3、有良田美池桑竹之属。

有肥沃的田地,美丽的池塘和桑树竹子之类。

黄发垂髫并怡然自乐。

老人小孩都充满喜悦之情。

4、率妻子邑人来此绝境。

带领妻子儿女及乡邻来到这与人世隔绝的地方

5、此人一一为具言所闻。

这个人详细的介绍了自已所听到的事。

6、此中人语云:

“不足为外人道了。

”

这里的人告诉他说:

“不值得对外边的人说啊。

”

7、寻向所志,遂迷,不复得路。

寻找以前做的标记,竟迷失了方向,再也没找不到路。

8、后遂无问津者。

此后就再也没有探访的人了。

9、阡陌交通,鸡犬相闻

田间小路交错相通,村落间能听见鸡狗叫的声音。

10、男女衣着,悉如外人

男女穿戴,完全与桃花源外的人一样。

11、问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(他们)问起现在是什么朝代,竟然不知道汉朝,更不必说魏晋了。

三、课文分析

本文虚构了一个与黑暗现实社会相对立的世外桃源,借助这个美好的境界,寄托了作者的政治理想,反映了广大人民的意愿。

桃花源景色优美,土地肥沃,资源丰富,民风淳朴;这里没有压迫、没有战争,和平安定。

但作者描写的世外桃源的理想社会,只能是一种幻想,是不可能实现的。

四、回答下列问题:

答案

1、写出描写桃花林自然景色的语句(用原文)

1、夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷

2、写出描写挑花源中人们和平劳动、幸福生活的语句(用原文)

2、土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

阡陌交通……并怡然自乐。

3、写出本文中出现的三个成语

3、豁然开朗、世外挑源、怡然自乐、(无人问津)

4、渔人“欲穷其林”的原因是

4、甚异之

5、文中描写挑花源人精神状态的句子是(用原文)

5、黄发垂髫,并怡然自乐

6、描写桃花源生活环境的句子是(用原文)

土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属,阡陌交通,鸡犬相闻

7、表现“村人”热情待客的句子有?

便邀还家,设酒杀鸡作食。

余人各复延至其家,皆出酒食。

8、表现“村人”都来关心渔人的句子是?

村中闻有此人,咸来问讯。

9、“村人”来桃花源的原因是?

先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境

10、“村人”不知有汉,无论魏晋的原因?

不复出焉,遂与外人间隔

八年级上册:

陋室铭

一、解释加点词的含义

答案

1、山不在高,有仙则名。

水不在深,有龙则灵。

名:

出名灵:

成为灵异的水

2、斯是陋室

斯:

这

3、惟吾德馨

德馨:

美好的品德

4、无丝竹之乱耳

丝竹:

这里指奏乐的声音。

乱:

使……乱。

5、无案牍之劳形

案牍:

官府的文书。

劳形:

使身体劳累。

6、何陋之有?

何:

什么。

二、译句

1、无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

1、没有嘈杂的音乐扰乱两耳,没有官府的公文劳身心。

2、斯是陋室,惟吾德馨。

2、这(虽)是间简陋的房子,主人却有美好的德行。

3、谈笑有鸿儒,往来无白丁。

3、谈笑的是渊博的学者,往来没有知识浅薄的人。

4、孔子云:

“何陋之有?

”

4、孔子说:

“有什么简陋的呢?

”

三、回答下列问题

1、统领全文的一句是什么?

斯是陋室,惟吾德馨。

2、文中点睛之笔是哪句?

何陋之有。

3、本文表达了作者怎样的志趣(情怀)?

表达了作者高洁傲岸的节操和安贫乐道的志趣。

4、表现陋室主人交往之雅的语句的是什么?

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

5、表现主人生活环境清幽的句子是什么?

苔痕上阶绿,草色入帘青。

八年级上册:

爱莲说

一、指出加点词的意义

答案

1、可爱者甚蕃

蕃:

多。

2、濯清涟而不妖。

濯:

洗。

妖:

美丽而不端庄。

3、不蔓不枝。

蔓:

长枝蔓。

枝:

长枝节。

4、可远观而不可亵玩焉。

亵:

亲近而不庄重。

5、菊之爱,陶后鲜有闻。

鲜:

少。

6、宜乎众矣。

宜:

应当。

二、译句

1、予独爱莲之出淤泥而不染。

濯清涟而不妖。

1、我唯独喜爱莲从污泥中长出却没有受到沾染,在清水里洗涤过,而不显得妖媚。

2、莲,花之君子者也。

2、莲是花中的君子。

3、菊之爱,陶后鲜有闻。

3、对菊花的喜爱,陶渊明以后就很少听到了。

4、莲之爱,同予者何人?

4、像我一样喜欢莲花的还有什么人呢?

5、牡丹之爱,宜乎众矣。

5、喜爱牡丹的人当然就很多了。

三、回答以下问题

1、文中最概括莲花高贵品质的语句是什么?

莲,花之君子者也。

2、比喻君子不同流合污的是哪一句?

出淤泥而不染。

3、本文采用了以花喻人、托物言志的写法。

作者对莲的描述和赞美寄予他怎样的思想感情?

寄寓了他不愿与世同流合污、保持高洁风格的思想感情。

4、中心思想

本文通过对“莲”的美好形象和高洁品质的描写,表达了作者对追名逐利、趋炎附势的世态的鄙弃和厌恶以及洁身自好的生活态度。

八年级上册:

三峡

一、解释

答案

1、重岩叠嶂

高耸险峻如屏障的山峰

2、夏水襄陵

上

3、乘奔御风

奔:

这里指快跑的马

4、素湍绿潭

湍:

急流的水

5、不见曦月

曦:

阳光,这里指太阳

6、霜旦

下霜的早晨

7、飞漱

冲刷

8、属引凄异

属引:

接连不断

9、或王命急宣

或:

有时

10、虽乘奔御风不以疾也

虽:

即使

11、良多趣味

良:

真,实在

二、回答以下问题

1、作者从哪些方面描写三峡自然景观?

作者是从“山”、“水”两方面描写描写三峡自然景观的。

先写“山”后写“水”写“山”,突出连绵不断,遮天蔽日的特点;写“水”,描绘出不同季节的不同景象。

2、用原文回答:

表现群山高峻的句子是

表现水流急速的句子是

表现春冬清流缓的句子是

表现秋季凄清萧瑟的句子是

重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

朝发白帝,暮到江陵

素湍绿潭,回清倒影

林寒涧肃,高猿长啸,属引凄异空谷传响,哀转久绝

3、作者是如何从不同的季节景象来描写江水的特点的?

夏天,写了因水大而形成的险阻和江流的迅急,突出江水凶险和疾速的特点。

春冬之时,水退潭清,景色秀丽,突出了三峡春冬景色的清丽的奇秀,秋季的景色清冷寂静,水枯气寒冷以高猿哀鸣衬托深秋的凄清,渲染了秋天的萧瑟气氛。

4、文章结尾引用了渔者的歌词,有什么作用?

衬托“晴初霜旦”之时“林寒涧肃”的凄凉情景,渲染萧瑟的气氛

三、译句

1、自非亭午夜分不见羲月

如果不是正午和半夜,就看不见太阳和月亮

2、虽乘奔御风不以疾也

即使骑上快马,驾着风,也没有这样快

3、至于夏水襄陵,沿溯阻绝

至于夏天江水漫上丘陵的时候,

上行和下行的航路都被阻绝了。

4、素湍绿潭,回清倒影

雪白的急流,碧绿的潭水,回旋着清波,

倒影着各种景物的影子。

5、悬泉瀑布,飞漱其间

悬泉和瀑布在那里飞流冲荡

6、清荣峻茂,良多趣味

水清,树荣,(茂盛),山高,草盛,

实在有很多趣味。

7、每至晴初霜旦,林寒涧肃

每当到了初晴或结霜的早晨,

树林和山涧显出一片清凉和寂静。

8、常高猿长啸,属引凄异

有时高处的猿猴放声长叫,声音持续不断,

异常凄凉。

9、空谷传响,哀转久绝

空荡的山谷里传来猿叫的回声,

悲哀婉转,很久才消失。