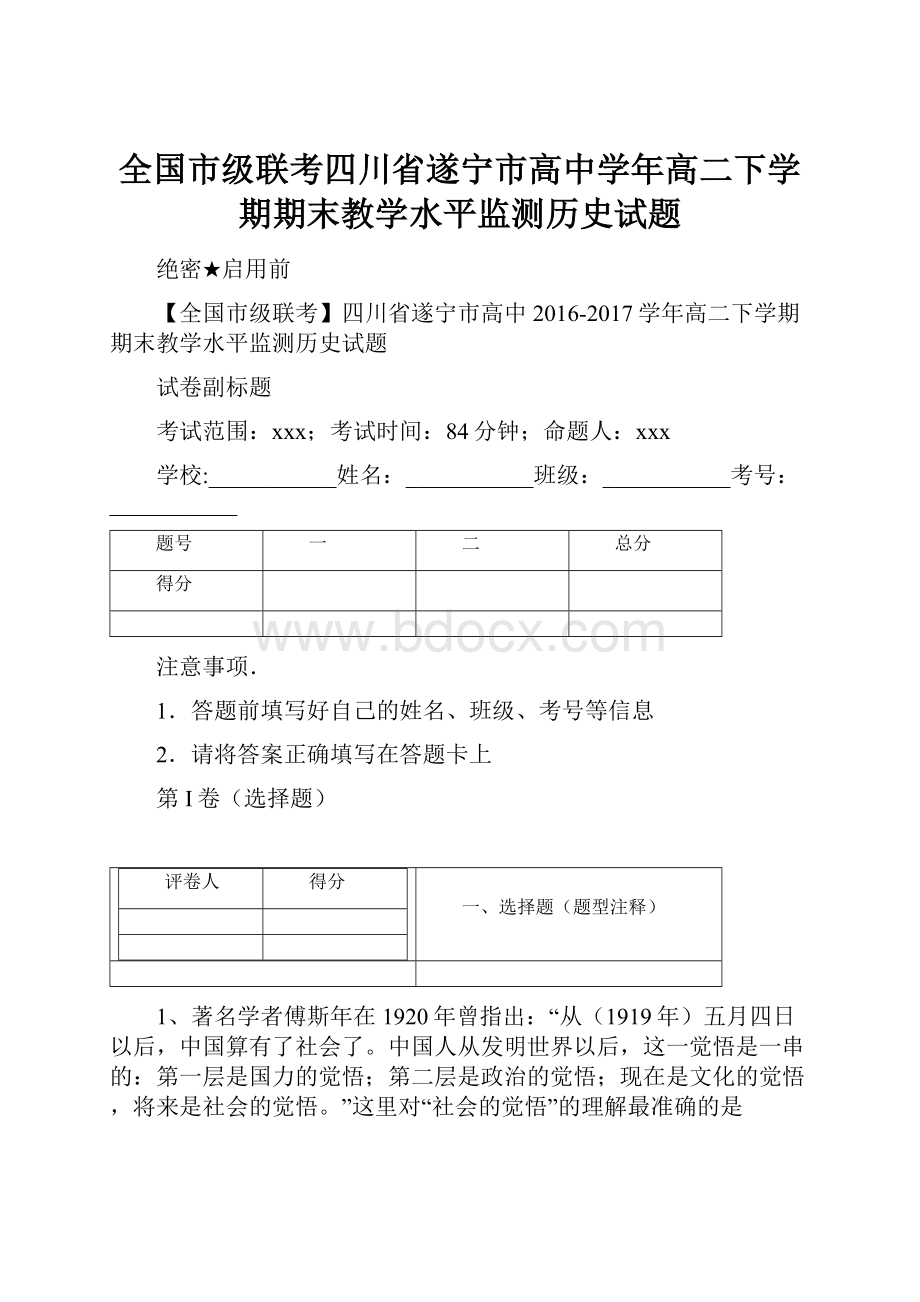

全国市级联考四川省遂宁市高中学年高二下学期期末教学水平监测历史试题文档格式.docx

《全国市级联考四川省遂宁市高中学年高二下学期期末教学水平监测历史试题文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全国市级联考四川省遂宁市高中学年高二下学期期末教学水平监测历史试题文档格式.docx(18页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

B.认同洋务派的“中体西用”思想

C.在教育改革方面与洋务派观点一致

D.所说的“体”和“用”与洋务派不同

3、安史之乱后,刘晏对盐法进行了系统改革,“于出盐之乡置盐官,收盐户所煮之盐,转鬻于商人,任其所之。

”盐商在盐司纳榷取盐后,在转卖过程中不再加税,对于各地所设的针对盐商的征取,“晏奏罢州县率税”。

该盐法改革的目的是

A.盐业商运商销

B.减轻盐商税负

C.官商共利

D.盐铁官营

4、明清时期手工作坊主赚钱后多买田置地,18世纪的英国商人在经商致富后第一件要做的事也是在乡村购买田地或与土地贵族联姻。

导致这种现象的共同原因是

A.自然经济占主导地位

B.农业经营方式落后

C.政府推行重农抑商政策

D.土地贵族掌握政权

5、从儒学自身发展来看,理学作为一种哲学思潮或者儒学复兴运动,它所强调的义理之学,是对汉唐儒学的一种反动。

理学的“反动”是指

A.强化三纲五常的教化作用

B.从神权政治转向伦理道德

C.注重强化封建神学思想

D.束缚人的思想和压制人性

6、宋太祖“首定商税则例”,建立了上自三司,下至州县的征收体系,“自后累朝守为家法”;

宋人更是将侵夺盐、茶商人利益的行为与违背祖宗家法相比拟,称“非独妨害客人兴贩,显是有违祖宗成法”。

这些政策和认识

A.遏制了官僚集团的腐败

B.造成了政府财政收入的减少

C.导致了经济思想趋于保守

D.促进了宋代商品经济发展

7、1976年,陕西省扶风县庄白村出土了一批青铜器,其中著名的史墙盘有铭文曰:

“宪圣成王,左右绶刚鲧,用肇彻周邦,渊哲康王,勔尹亿疆。

”与铭文密切相关的制度是

A.别子为祖,继别为宗

B.普天之下,莫非王土

C.封建亲戚,以藩屏周

D.祖宗圣人,百世不迁

8、据《晋书·

王敦传》记载:

东晋谚称“王与(司)马,共天下”。

这反映了

A.东晋统治者爱惜人才,尊重大司马的治国意见

B.东晋时期士族门阀势力强大,威胁皇权

C.东晋时期地方分裂割据势力的强大

D.两晋时期的政治民主化倾向

9、下表是反映中国古代某一历史时期出现的政治发展态势。

时期

隋开国的581年~12世纪宋朝晚期

政治发展态势

第一种:

中国最普遍的政治发展之一是家族政府的逆转

第二种:

中央集权得以复原到前汉的经典官僚机构

造成当时“第一种态势”出现的主要原因是

A.选官制度的重大变化

B.三省六部的设立

C.商品经济的发展

D.宋明理学的发展

10、自秦至唐,政府先后推行授田、占田、均田,到清嘉庆、道光年间,还有人提出“限民田”、“均贫富”、“抑兼并”的主张。

这说明

A.政府重视保障土地私有权

B.土地国有成为大势所趋

C.限制地权有一定社会基础

D.均平理念已成社会共识

11、鸦片战争后,经过中西风俗习惯的对比,人们认识到蓄辫习惯不适应近代社会生活的需要,但发辫作为一种政治统治的象征,勿论国内人士,即使是定居海外的侨民,也少有贸然敢将发辫剪除者。

甲午惨败后,海外华侨为与当地社会同风俗,开始有剪辫行动。

这一变化的主要原因是

A.人们认识不断提高

B.清政府威信的降低

C.崇洋媚外之风盛行

D.革命派的大力宣传

12、经过长征之后,中国共产党和红军与蒋介石集团的地缘矛盾明显缓解,在中日民族矛盾日渐加剧的情况下,出现了国共两党和平共处乃至联合抗战的可能性,所以说当时国内政治格局和国共政策的所有变化都与长征带来的地缘变化有关。

这说明长征

A.消除了国共两党的分歧和矛盾

B.是国共走向合作的根本保障

C.有利于国共合作抗日的实现

D.为中国革命保存了革命主力

13、1952年3月,毛泽东在修改中共中央统战部的一个文稿时写道:

“在新民主主义时期,即允许资产阶级和小资产阶级存在的时期”“不允许资产阶级和小资产阶级有自己的立场和思想”的想法,是“脱离马克思主义的,是一种幼稚可笑的思想”。

这表明毛泽东

A.对马克思主义进行了重大的发展

B.承认当时国内存在阶级对立和斗争

C.认识到向社会主义过渡的长期性

D.认为资产阶级应该保留自己的立场

14、罗马法嫁资制度规定:

“既不能忽略对处于相对强势地位者——妻子的父亲、丈夫的权益的保护,又须侧重保护处于相对弱势地位的妇女的权益。

”这一规定体现了罗马法

A.注重保护公民私有财产

B.强调对男女平等的追求

C.优先保护妇女的权益

D.蕴含着公平正义的理念

15、富兰克林在制宪会议上说:

“手艺人制作木头桌子的时候,如果木料的边缘厚薄不一,不合格,他们就两边各削去一些,让各方严缝,桌子就稳定了。

”这体现了

A.公平原则

B.自由精神

C.妥协精神

D.民主原则

16、马克思说:

“每一个企图代替旧统治阶级的地位的新阶级,为了达到自己的目的……赋予自己的思想以普遍性的形式,把他们描绘成惟一合理的、有普遍意义的思想。

”某学者针锋相对地说:

“有些事件不能够证明该说法”。

能为某学者提供史实支撑的是

A.商鞅变法中的“奖励军功”

B.王安石变法中的“保甲法”

C.马丁路德的“因信称义”

D.日本明治维新中的“殖产兴业政策”

17、下表所列内容为中国某一时期的历史特征。

这一时期文化领域的成就是

A.出现了我国第一部诗歌总集《诗经》

B.兴办私学开始出现,教育学术开始下移

C.发明世界上最早的指南仪器“司南”

D.罢黜百家,独尊儒术

18、湖北云梦出土的秦简中,《工律》规定:

“为器同物者,其大小、短长、广袤亦必等。

”该措施(

)

A.阻碍了经济发展

B.促进手工产品规范统一

C.动摇了农本观念

D.鼓励私营工商业的发展

19、某同学参观了一次书法艺术展,他看到以下几副对联,其中与王羲之《兰亭序》的书体最相似的是

A.

B.

C.

D.

20、在价值层面上,贵族化是宋明理学的根本特征,理学家否定现实社会中个人的生命、情感、欲望等世俗价值,而明末一些儒家学者在价值取向上正好与之相反,肯定“财之与势固英雄之所必资,而大圣人之所必用"

,是“吾人禀赋之自然”。

A.经济发展导致思想变化

B.世俗化是明末儒学主流

C.理学认为人性违背天理

D.明末市民文学得到发展

21、梭伦改革的哪一项措施打破了贵族政治专权的局面,使工商业奴隶主分享了政治权力

A.颁布“解负令”

B.确立财产等级制度

C.废除“六一汉”制度

D.恢复长老会议制度

22、下列对社会变法或改革的评价与图一、二、三、四相关的是

A.促进了社会经济的发展

B.使原有的生产关系发生了变化

C.奠定了民主政治的基础

D.有利于建立中央集权制度

23、马丁·

路德说:

“我们应当让世俗政权在整个基督教世界中执行它的职务,不要加以任何阻碍。

”下列哪一主张与该观点不相符合?

A.国家权力是唯一合法权力

B.教会以《圣经》为最高旨意

C.取消教廷的最高宗教司法权

D.封建君主权力可以支配教权

24、沙皇亚历山大二世曾说:

“与其让农民自下而上来解放自己,不如自上而下来解放农民。

”1863年,沙皇政府在报告中说:

“农民抱怨封建义务过重。

”两则材料对比说明

A.1861年改革使俄国走上了资本主义道路

B.1861年改革具有革命性和不彻底性

C.1861年改革的目的是解放农奴

D.农奴没有获得任何的人身自由

25、下图漫画体现了作者希望将日本联结成为一体,喻指日本明治维新中的哪一改革举措

A.“四民平等”

B.“文明开化”

C.“废藩置县”

D.“殖产兴业”

第II卷(非选择题)

二、连线题(题型注释)

26、阅读下列材料,回答问题。

材料

董仲舒按人性把人分为上中下三个等级,占人口多数的“中民”是教育的主要对象。

他主张设立各级学校,教授儒家经典,将他们培养为“笃于礼薄于利”“以天下为忧”的君子,以使得“教化大行,天下和洽”。

古罗马教育家昆体良(35-98年)认为,学校教育优于家庭教育,培养演说家是公民教育的重要目标。

他还认为,完美的演说家“不仅要有超群的演说天赋,还要有完美的品格”“能尽公民之义务,能在公私事务中完成使命,能以忠告引导国家,能以立法奠定其雄厚基础”。

解读材料,围绕“中西方古代教育”提炼出一个观点,并结合所学知识加以论述(要求:

写出观点,观点合理明确,史论结合,史实准确、充分。

27、【选修1•历史上重大改革回眸】

材料自秦以来,中央政府对边疆少数民族采用不同于内地的管辖方式。

唐宋时期普遍封赐各内属的少数民族首领地方官职,设立羁縻州县,长官由部族首领世袭,内部事务自治。

元明清三代在西南和中南少数民族地区实行土司制,“以土官治土民”,给予少数民族首领对所辖地区,按民族传统习惯进行世袭统治权。

土司独霸一方,对中央叛服不常,影响国家统一;

残暴统治属民,骚扰汉民,土司间为争权夺利的械斗、战争,导致生灵涂炭。

唐宋以来土官与王朝矛盾日益尖锐,少数民族的反抗又动摇了土官统治。

明中后期已开始小范围的改土归流;

清康雍乾时期已有足够力量加强对少数民族地区的统治。

1726年雍正推行大规模改土归流,“恩威并用”,在中南、西南六省,取消土司世袭制,设立府、厅、州、县,派遣有任期的流官,直接管理少数民族地区的政务,添设军事机构,建城池,设学校;

变革赋役方法,废除原土司赋役制,按地亩征税,数额少于内地,少数民族所受剥削稍有减轻。

1731年,改土归流基本实现。

清改土归流不彻底,新中国成立后,才完全废止土司制度。

(摘编自黄现墦著《壮族通史》)

(1)根据材料,结合所学知识,归纳中央政府对边疆少数民族地区管辖方式的变迁及其原因。

(2)根据材料,结合所学知识,概括明清时期“改土归流”政策的主要内容并分析器影响。

28、阅读下列材料,回答问题。

材料一

战国时期是中国古代监察制度的萌芽阶段。

这一时期,整个社会经历着巨大的变革。

政治方面,各国普遍推行郡县制,郡县长官由国君任免,各国实行“见功而与赏,因能而受官”,一方面为监察制度的萌芽创造了条件,但另一方面变革也在政治上滋长了严重的不法行为和腐败现象,检举和纠察官僚腐败已十分迫切和必要。

自春秋以来,人们已开始认识到“国家之败,由官邪也;

官之失德,宠赂章(彰)也”。

墨子认为“上之为政,得下之情则治,不得下之情则乱”。

法家则明确提出“以法治吏”,主张打破“刑不上大夫”的旧观念,实行不别亲疏、不殊贵贱的“事断于法”原则。

诸子百家的治国治官理论,从不同角度、不同程度地阐明了惩官治吏的重要性、必要性和可行性。

——摘编自曹春华《中国古代监察制度述论》

材料二

中国几千年的监察制度史给我们留下了许多值得借鉴的东西。

出巡官员具有很大的权威性。

汉代刺史的秩位只有六百石,却能监察二千石的地方长官。

他们代表皇帝行使监察权,能够“以小监大”“以卑督尊”。

汉武帝时的刺史,每年8月下去巡察,年底结束,有4个月的工作时间。

唐代监察御史出巡时间可达半年之久。

明代巡按御史有大半年的时间在各自的巡视区工作。

从发展的趋势看,愈到后来,出巡的时间愈长。

长期流动,不长驻一地。

无论是汉代,还是唐、明,巡视官员都没有固定的办公场所,不是地方一级的行政机构。

出巡官员职责明确,有较完备的监察法规。

例如,汉代的《刺史六条问事》、隋代的《刺史巡察六条》,两个六条成为自汉以来历代刺史和中央派到地方进行巡察的监察官员必须遵循的原则。

唐代《巡察六条》比汉六条、隋六条的范围还要广泛。

明代则进一步完善了出巡法规,先后制定有《出巡相见礼仪》《奏请差点》《巡历事例》和御史回道考察法规,划定了监察范围。

这些做法既是对出巡官员职责的明确,也是对出巡官员的约束。

另外,职掌巡察的监察机构通常实行自上而下的垂直领导,只对皇帝一人负责,不受其他部门干扰,便于独立行使职权。

——摘编自《兰州学刊》2014.4

材料三

1809年,瑞典议会认为由司法总监对行政官员进行的监察并没有充分保障公民的权利,需要建立一项独立于政府的、监察行政官员的制度。

1918年,芬兰建立议会监察专员制度及司法监督制度。

芬兰司法总监和议会督察员是芬兰政府机关中的最高监察官,他们根据宪法监督各机关及官员是否遵守法律、履行职责。

这两种监察官一般由著名法学家担任,每年都要到全国各地巡视,倾听公民意见,接受和审理普通公民对官员和公务员的举报。

——摘编自王明高《国内外巡视监察制度之借鉴》

(1)根据材料一,概括战国时期监察制度萌芽的背景。

(2)根据材料二、三,指出西方近现代巡视制度和中国古代巡视制度的区别。

并结合所学知识,分析西方巡视制度产生的背景。

(3)分析上述廉政建设所反映的整体发展趋势。

参考答案

1、A

2、D

3、C

4、D

5、B

6、D

7、C

8、B

9、A

10、C

11、B

12、C

13、C

14、D

15、C

16、B

17、C

18、B

19、C

20、A

21、B

22、A

23、B

24、B

25、C

26、评分要求:

所提炼观点明确、合理,必须源自材料;

论据准确,史实引用合理;

论证充分,逻辑严密,表述清楚。

观点一:

东西方古代教育都认识到人才要为国家服务;

观点二:

东西方古代教育都重视学校教育;

观点三:

东西方古代教育都注重道德教育;

观点四:

东西方古代教育对象不是全体民众。

(另:

提取东西方教育的不同之处言之成理亦可)

示例:

观点:

东西方古代教育都认识到人才要为国家服务。

论述:

董仲舒认为要培养“以天下为忧”的君子,他是在汉代国家统一的政治局面下,为巩固封建统治、实现政治、经济、文化的大一统,在教育方面重视以儒家文化为核心的“君子”的培养,为国所用,实现“天下和洽”;

昆体良处于罗马帝国时代,为维护罗马的民主与法制,为要培养合格的公民,完成公私使命,为国家服务,并引导国家发展。

这一教育思想指出了教育的重要目的。

小结:

中西方古代教育既受限于历史时代,又对历史发展产生影响,均重视为国所用人才的培养。

27、

(1)方式:

实行与内地不同的管理制度,唐宋羁縻州县、元明清土司制;

将中央政府间接管理变为直接管理,明清实行改土归流政策;

新中国在民族聚居地区,实行民族区域自治。

原因:

古代专治主义中央集权制度的强化,现代中国社会的大变革。

(2)内容:

废除土官的世袭统治,由中央政府任免的流官统一管理;

行政、军事、赋税、教育制度与内地保障一致。

影响:

废除土司制,减少了叛乱因素,将强了政府对边疆的统治。

有利于少数民族地区社会经济发展,巩固多民族国家统一。

28、

(1)背景:

各国通过变法,官僚政治逐渐取代贵族政治(或郡县制逐渐推行,官吏的选拔任用逐渐取代贵族世卿世禄制);

当时官场开始滋生腐败;

诸子百家提出了治国治官的理论。

(2)不同点:

中国古代巡视制度创立时间较早,历代沿袭;

以统治者意志为准则,属于封建专制统治制度的组成部分;

西方近现代巡视制度建立时间较晚,独立于政府机构之外;

由法学家担任监察官,注重民意,以宪法和法律为准则。

资本主义经济的发展;

完善资本主义民主政治体制的需要。

近代民主启蒙思想的发展

(3)趋势:

逐渐规范化制度化,从人治到法治,从专制到民主。

【解析】

1、试题分析:

本题考查学生的比较能力和分析理解问题的能力。

考查五四运动,重点是考查学生解读材料的能力。

傅斯年认为在五月四日以后,中国算有了社会,C和B在五四运动前已在中国出现,而D项在材料中未能体现。

“将来是社会的觉悟”只有A符合,五四运动无产阶级已经登上中国政治舞台,人民群众开始觉悟,到社会的觉悟正是广大平民经过思想改造的过程。

考点:

五四运动和中国共产党成立•五四运动

2、试题分析:

解题关键是注意维新派代表人物康有为是代表资产阶级利益,他们宣扬的思想应是为资本主义服务,因此他要求的科举制度改革,建立新式学校主要是为资本主义思想文化传播服务。

因此他所说的“中体西用”与代表地主阶级利益的洋务派的“中体西用”本质是不同的。

故选D。

ABC项均错误,并未真正的理解康有为的思想。

维新变法

点评:

此题考查的是维新变法在文化上的内容。

维新派采取的一系列的措施从根本上说是为资本主义的发展服务的。

维新变法在政治、经济和文化等多方面采取了一系列的措施主要是在政治上,裁汰冗员,废除八股取士;

在经济上设立农工商总局,发展经济;

在文化上设立京师大学堂,翻译西方书籍,传播西方思想等。

3、试题分析:

本题主要考查刘晏对盐法改革的知识,旨在考查学生运用所学知识解决问题的能力。

AB两项是干扰选项,属于改革的措施,排除;

D项不符合材料意思,排除;

由材料“盐商在盐司纳榷取盐后,在转卖过程中不再加税,对于各地所设的针对盐商的征取”,可见刘晏对盐法改革的目的是要实现官商共利,故选C。

历代改革·

刘晏的盐法改革·

刘晏的盐法改革措施

4、明清时期自然经济占统治地位,但是18世纪的英国资本主义已经迅速发展,商品经济发展,自然经济已不占统治地位,故A项错误。

农业经营方式落后与商人赚钱后买田置地不存在直接的逻辑联系,故B项错误。

重农抑商政策仅为中国明清时期的政策,英国没有推行重农抑商政策,故C项错误。

由材料可知,明清时期和18世纪的英国商人在经商致富后,都买田置地或与土地贵族联姻,这是因为当时两国的政权都与土地所有权有关。

明清时期,地主是地主制经济下的主要剥削阶级,也是封建社会主要的统治阶级。

而18世纪的英国政权也主要掌握在土地贵族手中。

因此,商人买田置地的共同原因是土地贵族把持政权,而商人可以通过置地成为土地贵族,从而获得更多的政治权利,故D项正确。

点睛:

本题考查的是明清时期中国古代的农业和近代英国的农业进行比较,是典型的材料型选择题。

解答此类问题要联系教材及相关历史知识,进行知识迁移。

在读懂材料后,要找准切入点,将材料反映的内容同相关知识进行有机结合,知识转化要准确、到位、客观。

5、根据材料和所学知识可知理学所强调的义理,实质上也就是儒学的伦理道德学说,它包括儒家所提倡的纲常人伦;

理学家所强调的义理,就其内容而言,与汉代董氏的儒学相比,其重点不在政治哲学上,而在伦理道德上,实现了从神权政治转向伦理道德转变,B项正确。

汉唐儒学也强调三纲五常的教化作用,排除A。

汉代儒学注重强化封建神学思想,排除C。

束缚人的思想和压制人性是理学“义理”的表现,排除D。

所以选B

6、本题主要考查古代商业的发展。

根据材料“将侵夺盐、茶商人利益的行为与违背祖宗家法相比拟”可知,宋朝保护盐、茶商人利益,这有利于促进宋代商品经济发展,故D项正确;

A项与材料主旨不符,故排除;

该政策和认识有利于增加政府收入,故B项错误;

保护商人利益,体现了经济思想顺应历史发展潮流,更加开放,故C项错误。

7、由题干中“宪圣成王,左右绶刚鲧,用肇彻周邦,渊哲康王,勔尹亿疆。

”这反映的是分封制下天子与诸侯的关系,说明天子“勔尹亿疆”主要是为了封建亲戚、以藩屏周,C正确;

“别子为祖,继别为宗”反映的是宗法制的内容,与题干反映的分封制不符,故A错误;

“普天之下,莫非王土”反映的奴隶社会土地国有制度,与题干反映的分封制不符,故B错误;

D反映的是宗法制的内容,与题干反映的分封制不符,排除。

8、东晋是士族势力发展的鼎盛时期。

东晋政权是司马睿倚仗琅邪王氏之王导、王敦等的策划和支持建立起来的,政权的管理和运行也是依靠这些门阀士族支撑的,东晋时期琅琊王氏家族与当时皇室力量势均力效,甚至还有过之,故谚称“王与(司)马,共天下”,故B正确;

A、C、D与材料无关,排除。

9、根据“从隋朝开国的581年到12世纪的宋朝晚期,中国最普遍的政治发展之一是家族政府的逆转”,“家族政府”指的是汉朝到隋之间的国家政权由世家大族所控制。

隋唐时期,实行了科举制,扩大了官员的来源,提高了官员的文化素质,加强了中央集权,因此出现了“逆转”及“中央集权得以复原到前汉的经典官僚机构”,可见是由于官员选拔制度的变化。

故A项正确。

国家政治统一和三省六部制是造成当时“家族政府的逆转”有利条件,不是主要原因。

如果仍然实行察举制或九品中正制,那么仍会由世家大族所控制。

只有通过改变选官制度才能削弱世家大族对国家政权的控制。

B项错误。

C项与材料无关,D项时间不符合材料,排除C、D。

10、根据题目材料“政府先后推行授田、占田、均田”并结合所学知识可知,这说明政府并没有很好的重视和保障土地私有权,所以才会出现政府先后推行授田、占田、均田等,选项不符合题意,故A错误;

题目材料主要是强调要避免土地兼并,保证农民使用田地,没有材料证明土地国有成为大势所趋,B选项不符合题意;

根据题目材料“先后推行授田、占田、均田.……均贫富、抑兼并的主张”并结合所学知识可知,题目材料多次强调要限制地权,