高中历史人教版必修二21培优练习《二战后苏联的经济改革》.docx

《高中历史人教版必修二21培优练习《二战后苏联的经济改革》.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中历史人教版必修二21培优练习《二战后苏联的经济改革》.docx(10页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高中历史人教版必修二21培优练习《二战后苏联的经济改革》

《二战后苏联的经济改革》培优练习

一、单选题

1.俄罗斯科学院某院士说,我们俄罗斯人以我们自己的沉痛灾难为代价,成为耶稣,悲壮地走上祭坛,向世人和历史宣告,苏联的“民主化”“私有化”完全是一条绝路、死路。

这说明他把苏联解体的原因归结为( )

A.斯大林模式B.苏联政局的动荡

C.西方的和平演变政策D.戈尔巴乔夫改革

2.到1989年,由于经济形势严重恶化,苏联工业产值比上年仅增长1.7%,增速已降到战后的最低点。

市场供应越来越紧张,经济已十分困难。

这说明前几年实行的经济体制改革未能发挥作用。

符合材料中“经济体制改革”的内容是( )

A.决定用固定的粮食税代替余粮收集制

B.大规模开垦荒地以及广泛种植玉米

C.用经济管理方法代替原来的行政命令

D.扩大集体农庄和国营农场的自主权

3.1956年,英国前首相丘吉尔对前来访问的苏共最高领导人赫鲁晓夫说:

“先生,您在着手大规模改革,这当然好!

我只是劝您不要操之过急。

靠跳跃两步跨越鸿沟是相当难的,还可能会坠入沟中”。

这从侧面反映了()

A.英国对苏联社会主义改革的敌视B.赫鲁晓夫改革犯了急躁冒进错误

C.西方国家大肆攻击社会主义制度D.斯大林社会主义模式的严重弊端

4.1962年,苏联经济学家利别尔曼在《真理报》发表文章,主张利用经济手段刺激生产发展。

当时与其主张相符合的措施是()

A.政府强化了部门管理体制B.企业可从利润中提取奖励基金

C.用粮食税取代余粮收集制D.地方强化农产品义务交售制度

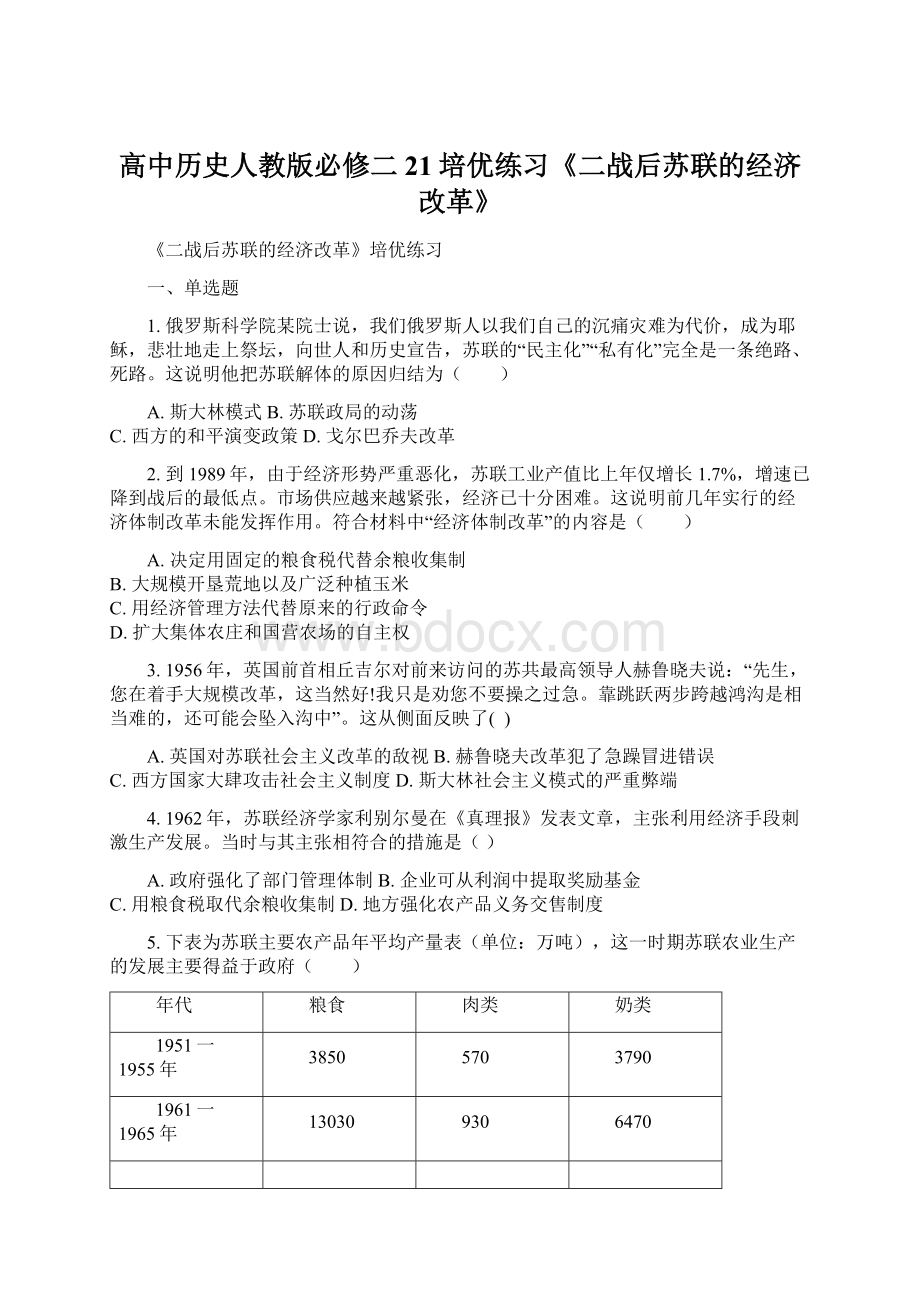

5.下表为苏联主要农产品年平均产量表(单位:

万吨),这一时期苏联农业生产的发展主要得益于政府( )

年代

粮食

肉类

奶类

1951一1955年

3850

570

3790

1961一1965年

13030

930

6470

A.实行固定的粮食税B.加快农业全盘集体化

C.改革农业管理体制D.放弃了计划经济体制

6.1990年,戈尔巴乔夫、叶利钦达成协议,成立一个由总统顾问委员会成员沙塔林院士为首的专家小组,在俄罗斯500天计划的基础上,制定全苏向市场经济过渡的500天计划,即《向市场过渡——构想和纲领》。

这一做法说明苏联改革( )

A.违背世界潮流日趋保守B.找到一条符合国情的改革道路

C.脱离苏联国情急于求成D.受西方凯恩斯主义的影响较大

7.王家福在其著作中道“斯大林走向历史之际,国库为苏联积累了2000吨黄金,在当时是个巨大的存储,而以后的败家子把它荡涤一空,难道现实中的人们在沿街讨饭之时,有资格指责斯大林给后代留下的黄金太少了吗?

”。

这表明作者()

A.批判了斯大林模式的弊端B.指责斯大林后继者们的失误

C.赞扬了斯大林的历史功绩D.承认斯大林的政策是错误的

8.勃列日涅夫时期,苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工差不多占国民生产的40%,这一现象的出现( )

A.使苏联打开了改革的闸门,具有探索性和开创性

B.使企业获得了独立自主的地位,促进了工业的发展

C.使苏联一跃成为与美国匹敌的超级大国

D.有利于苏联改变轻、重工业发展不平衡的现象

9.20世纪30年代,当人质疑在五年计划的指导下,苏联却有三分之二的大型企业利用美国的先进技术建成,会造成对资本主义国家的依赖时,斯大林表示:

“以为社会主义的经济是一种绝对闭关自守,绝对不依赖周围各国,这就是愚蠢之至”。

据此可知,苏联的工业化建设( )

A.缺少基本的技术基础B.突破计划经济指令的制约

C.依赖外资建设重工业D.重视引进外国的先进技术

10.1971年,苏联政府在关于五年计划的报告中说:

“商品货币关系在我国具有新的、社会主义的内容。

当然,我们要批驳主张用市场调节作用取代国家集中计划的主导作用的各种错误观点。

”这表明苏联政府( )

A.废除对企业的指令性计划B.试图扩大企业自主权

C.鼓励私营企业发展D.由市场决定产品价格

11.“他摆弄这个国家,就像家庭主妇摆弄卷心菜一样。

他以为只要把外面的烂叶子剥掉,就会有里面的好心子,不停地剥下去,直到剥光为止。

”上述评论针对的苏联领导人是( )

A.斯大林B.赫鲁晓夫C.勃列日涅夫D.戈尔巴乔夫

12.阿尔巴托夫在《苏联政治内幕:

知情者的见证》一书中指出“赫鲁晓夫揭露的、批判的并力图战而胜之的是斯大林,而不是斯大林主义。

也许,他真诚地相信,整个问题也就是这样,只要揭露斯大林,他就解决了使社会从过去的极权主义桎梏中解放出来的全部问题。

”作者通过这段材料意在说明赫鲁晓夫改革( )

A.存在就人论事的局限性B.实际未突破斯大林模式的束缚

C.着力于批判个人崇拜D.不能正确评价前人的功过得失

13.史学家认为:

“以‘一半是失败了,因而也就有另一半是成功’这种比较长远的政治眼光看来,诸如赫鲁晓夫这样伟大的革新者们,只有相思当他们的经历成为历史以后,才能得到我们充分的理解和尊敬。

”上述观点认为赫鲁晓夫的改革( )

A.世纪承认市场对经济的调节作用B.抛弃了以计划经济为主导的模式

C.一定程度上冲击原有模式的束缚D.在很大程度上增强了苏军的力量

14.有学者认为:

“他的悲剧在于他没能建立一个新的制度去代替他所破坏了的制度。

他刮起了他最终难以控制、不可驾驭的强大的改革狂风。

他大大改变了原来的体制,而又拒绝承认必须让整个体制解体。

最后,他成了旧秩序的危险,新秩序的障碍。

”该学者评价的是( )

A.斯大林B.赫鲁晓夫C.勃列日涅夫D.戈尔巴乔夫

15.戈尔巴乔夫说:

“多一些社会主义,意味着社会生活中多一些民主、公开性和集体主义,……多一些公民对全国事务及其对国际事务的良好影响的关切。

总而言之,就是多一些社会主义本质所包含的内容。

”在这一思想指导下的苏联改革( )

A.实行对外开放政策B.背离了马克思主义

C.没有突破斯大林模式D.体现了社会主义本质

16.《论苏联的改革》中分析说:

戈尔巴乔夫改革时,“比如卖糖的小商店一下子消失。

再比如,在生态学家的压力下,同时关闭了所有生产洗涤设备的工厂,造成洗涤用品短缺。

……这类决策有很多。

”作者意在说明戈尔巴乔夫改革()

A.是导致苏联解体的根本原因

B.在国家经济决策问题上的随意性

C.在经济领域完全背离了社会主义原则

D.继续采用高度集中的经济管理体制

17.有学者认为,GDP是宏观经济中最受关注的经济统计数据,因为它是衡量国民经济发展情况最重要的一个指标。

下图中最高点出现的主要原因是()

A.实行了以固定粮食税代替余粮收集制政策

B.开辟了计划经济体制和新型的工业化模式

C.用经济管理的方法代之以原来的行政命令

D.注重发展重工业特别是与军事有关的工业

18.戈尔巴乔夫在其著作《对过去和未来的思考》中说赫鲁晓夫留下的主要东西就是使斯大林主义失掉了声誉……这是改革得以开始的前提和条件之一。

因此,我承认,改革是同赫鲁晓夫所做的事有一定联系的。

”这说明( )

A.二者的改革意图有相似之处

B.二者改革都突破了苏联的关键问题

C.后者改革是深化前者的改革

D.后者对前者的改革措施进行了模仿

19.美国学者帕尔默在《现代世界史》中说“他的悲剧在于他没能建立一个新的制度去代替他所破坏了的制度。

他刮起了他最终难以控制、不可驾驭的强大的改革狂风。

他大大改变了原来的体制,而又拒绝承认必须让整个体制解体。

最后,他成了旧秩序的危险,新秩序的障碍。

”帕尔默评价的人最有可能是( )

A.拿破仑B.俾斯麦C.光绪帝D.戈尔巴乔夫

20.美国密执安大学教授韦克提出了著名的“蜜蜂效应”:

将蜜蜂装进玻璃瓶中,瓶底朝向亮光,蜜蜂在瓶底寻找出路,最后死在瓶中;将苍蝇放入瓶中,瓶底朝向亮光,苍蝇不到三分钟就飞出了玻璃瓶。

下列不符合蜜蜂效应反映出的哲理的是( )

A.新航路的开辟B.爱迪生发明电灯

C.勃列日涅夫改革D.中国经济区的创办

二、材料解析题

21.材料一(赫鲁晓夫提出)在最近十年(1961—1970年)里,苏联在建立共产主义的物质技术基础上,在按人口平均计算的产量方面将超过最强大最富裕的资本主义国家——美国。

在第二个十年(1971—1980年)结束时……苏联将基本上建成共产主义社会。

完全建成共产主义社会将在下一个时期完成。

——齐世荣主编《当代世界史资料选辑》

材料二 勃列日涅夫改革分为三个阶段:

第一阶段为20世纪60年代中期至70年代初,苏联工业年均增长率为8.4%。

第二阶段为70年代初到70年代末,1971—1975年,工业总产值年增长率为7.1%,比前五年下降1.3%,其后五年又下降2.6%。

第三阶段,从70年代末到80年代初,1982年工业总产值仅增长2.8%。

——《历史2(必修)·历史材料与解析》人教社2007年版

材料三 1981—1985年,苏联国民生产总值平均增长率为5.1%、3.1%、2.2%、1.8%。

因此,戈尔巴乔夫一上任就惊呼,“国内形势已经潜伏着严重的社会经济危机”。

——《历史2(必修)·历史材料与解析》

(1)根据材料一指出赫鲁晓夫在重大决策问题上所犯的错误。

从其经济改革措施中举一例加以说明。

(2)根据材料二指出勃列日涅夫执政时期苏联经济的发展趋势及其原因。

(3)根据材料三指出戈尔巴乔夫经济改革的首要目的。

在经济改革没有取得预期成果的情况下,戈尔巴乔夫提出了“人道的、民主的社会主义”,指出苏联解体过程中在政治体制和意识形态方面的错误做法。

22.阅读下列材料,回答问题。

材料一下表是苏俄(联)1913—1925年农业生产的恢复和发展的情况

1913年

1921年

1923年

1925年

粮食作物耕作面积(万公顷)

9446

6620

7860

8730

粮食作物产量(亿普特)

39.79

22.13

35.55

44.24

材料二1933年5月,美国国会通过了第一部《农业调整法》。

该法授权农业部长,通过同生产者签订和对参与播种面积控制计划的农场主付以直接补贴的方法,使农场主自愿减少农产品的播种面积。

在具体执行过程中,一般是政府根据市场需求每年确定和公布某些农作物下一季度的播种面积。

凡是农场主同意者,便与政府签订合同,就可以得到优厚的补贴。

——2008年8月《大生》

材料三1950—1984年苏联、中国粮食产量的比较

——[美]保罗·肯尼迪《大国的兴衰》

请回答:

(1)材料一中反映了苏俄(联)在农业政策上发生了怎样的变化?

这一变化对农民有什么影响?

(2)根据材料二,指出美国在农业生产方面的措施,并分析实施这些措施的主要目的。

(3)根据材料三,概括20世纪80年代后中苏两国粮食产量的变化趋势。

并结合两国经济改革的内容分析出现不同趋势的原因。

(4)结合上述材料,从中可以得出哪些有益启示?

答案和解析

1.【答案】D

【解析】依据题干“苏联的‘民主化’‘私有化’”,结合所学可知,这是戈尔巴乔夫改革的内容,“苏联的‘民主化’‘私有化’全是一条绝路、死路”可知,俄罗斯科学院某院士把苏联解体的原因归结为戈尔巴乔夫改革的失败,故D项正确。

其余三项均不符合题意,应排除。

故选D。

2.【答案】C

【解析】本题考查的是苏联戈尔巴乔夫改革知识点,旨在考查解读材料,知识迁移,运用所学知识解决问题的能力。

根据题干材料信息“到1989年”、“苏联”等,结合所学知识可知,材料提及的是苏联戈尔巴乔夫改革。

据此结合所学知识判断选